一月万川:塔铭文本的多样性*

冯国栋

(浙江大学古籍研究所,杭州310058)

一、引 言

饶宗颐先生曾言:“向来谈文献学者,辄举甲骨、简牍、敦煌写卷、档案四者为新出史料之渊薮。余谓宜增入碑志为五大类。碑志之文,多与史传相表里,阐幽表微,补阙正误,前贤论之详矣。”[1]3饶先生将碑志列入第五大新史料,说明石刻碑志对于文史研究的重要价值。自宋代欧阳修、赵明诚开创金石学以来,历代学者利用金石文献证经补史,形成了重要的学术传统。

佛教石刻形式多样、内容丰富,有摩崖、碑碣、墓志、塔铭、造像记、经幢、石柱、石经等不同形式。其中,记载释氏生平行履、镌刻于贞石之上的塔铭、碑碣、墓志铭,由于未经后世史家的过滤、选择、变造与修改,是研究僧尼生平的第一手资料,具有极高的价值。故自清末以来,即有中、日学者利用释氏塔铭碑志研究中国佛教史。前贤世彦或以贞石证史,或以贞石补史,甚或以贞石写史,大大推动了中国佛教的研究。然而,记载高僧生平的石刻文献本身也是历史的产物,并非一静态不变的文本,在文献的形成制作过程中曾产生过诸多变化,形成不同形式的“版本”。这些不同版本存在着诸多差异,吾人若欲借石刻以研究历史,首先必须处理石刻文献本身的“历史性”问题。换言之,在利用石刻作为史料之前,必须理解石刻史料本身的形成、版本诸问题。

塔铭制作是一个复杂的过程,从行状到塔铭稿本,由稿本修改为定本,然后上石,形成原石文本,原石文本又借由捶拓而最终形成拓本,在这一过程中产生了塔铭稿本、定本、原石与拓本的不同。唐宋时期,高僧圆寂后,会在其一生有重要意义的寺院分别建塔,“数处建塔”也催生了一人多塔,一人多铭的现象。“数处建塔”形成了不同空间的塔铭文本。同时,塔铭创作者多为文人或高僧,塔铭作为一种文体创作最后收入其别集或语录。在收录之时,塔铭所据的底本或为最初写定稿,或为拓本,或为后来的修改本。这样,又形成塔铭别集、总集文本与拓本、原石的不同。与塔铭制作、传播、保存过程相伴随的一人多铭,一铭多本的现象,增加了使用塔铭作为史料的难度,理解不同塔铭文本之间的差异,无论对于理解塔铭这种文体的复杂性,还是正确使用这一重要史料,都有重要的意义。

二、数处建塔与塔铭文本变化

中古以后,高僧圆寂之后,往往于其住持开法之地“数处建塔”,即于不同地点建立多所葬塔。由于塔铭多嵌刻于塔上,“数处建塔”则意味着在不同建塔地皆有塔铭之制作。一般而言,建塔之地虽然不同,塔铭文本则具有一致性。然而,也存在着由于建塔地不同,塔铭殊异的情况。

据佛经所载,释迦牟尼灭度之后,有八王分舍利,分别建塔之事。法显译《大般涅槃经》:“于时,八王既得舍利,踊跃顶戴,还于本国,各起兜婆。彼婆罗门从诸力士,乞分舍利瓶,自起兜婆。诸力士等取其一分,于阇维处,合余灰炭而起兜婆;如是凡起十处兜婆。”[2]1册,207据此经可知,佛灭度后,曾分十处建塔纪念。至阿育王时代,则有以佛舍利建八万四千塔之记载。此事虽未必皆为事实,然以佛之舍利于多处建塔供养,以追念佛之功德则为不争之事实。唐代玄奘西迈,游历诸国,所见佛舍利塔甚多。其记八王分舍利处云:“现足侧有窣堵波,无忧王所建也,是八王分舍利处。前建石柱,刻记其事。”[3]552可知其处,既建有塔婆,复有石柱记事,是典型“塔柱双建”的形制。塔以表情,柱以记事。

除佛之外,据《长阿含经》之记载,辟支佛、声闻人、转轮王皆可起塔供养。①《长阿含经》卷三:“佛告阿难:‘天下有四种人,应得起塔,香花缯盖,伎乐供养。何等为四?一者如来应得起塔,二者辟支佛,三者声闻人,四者转轮王。’”(《大正藏》第1册,第20页。)是故,在中国传统中,僧人、居士圆寂后多有起塔者。如《高僧传》载:“士行(朱士行)遂终于于阗,春秋八十。依西方法阇维,薪尽火灭,尸犹能全,众咸惊异,乃咒曰:‘若真得道,法当毁败。’应声碎散,因敛骨起塔焉。”[4]146再如《续高僧传》载:“释慧藏,姓郝氏,赵国平棘人。……以大业元年十一月二十九日遘疾,卒于空观寺,春秋八十有四。……弟子奉谨遗诀,陈尸林麓,掩骼修塔。树于终南山至相寺之前峰焉,立铭表德,镌于塔。”[5]320-321另据《续高僧传》载,唐代僧人宝相临终之时,嘱其门弟子曰:“当烧散吾尸,不劳铭塔,用尘庸俗。”[5]1190从宝相遗嘱“不劳铭塔”来看,唐代僧人身后铭塔现象已极普遍,不铭塔反成特例。

虽然从佛教传入之后,中土僧人、居士即有身后起塔之传统,然所建之塔多为一所,宋代之前,“数处建塔”之事并不多见。据僧传之记载,仅有数例:

1.帛法祖。据《高僧传》载,帛法祖为秦州刺史张辅所杀。“初祖道化之声,被于关陇,崤函之右,奉之若神。戎晋嗟恸,行路流涕。陇上羌胡率精骑五千,将欲迎祖西归。中路闻其遇害,悲恨不及。众咸愤激,欲复祖之仇。辅遣军上陇,羌胡率轻骑逆战。时天水故帐下督富整,遂因忿斩辅。群胡既雪怨耻,称善而还,共分祖尸,各起塔庙。”[4]26-27陇上羌胡因为帛法祖遇害事件,与张辅展开激战,此后,更“共分祖尸,各起塔庙”,说明帛法祖圆寂之后,羌胡分其尸骨,于多处建塔。

2.释普圆。据《续高僧传》载,普圆为武周时代僧人,多有神异,后“又有恶人从圆乞头,将斩与之,又不肯取。又复乞眼,即欲剜施。便从索手,遂以绳系腕着树,齐肘斩而与之,心闷委地。村人明乃闻知,因斯卒于郊南樊川也。诸村哀其苦行,争欲收葬,众议不决,乃分其尸为数段,各修塔焉”。[5]1149-1150普圆因恶人之害而死,诸村人感其苦行,故分其尸而塔葬。此也为数处建塔之例。

3.实叉难陀。据《宋高僧传》载,实叉难陀“以景云元年十月十二日,右胁累足而终,春秋五十九岁。有诏听依外国法葬。十一月十二日于开远门外古然灯台焚之,薪尽火灭,其舌犹存。十二月二十三日,门人悲智、敕使哥舒道元送其余骸及斯灵舌还归于阗,起塔供养。后人复于荼毗之所,起七层塔,土俗号为‘华严三藏塔’焉”。[6]32也为两处建塔之例。

以上是僧传所载宋代以前僧人身后数处建塔的例子。然而仔细分析,三例皆有特殊性。第一例帛法祖为张辅所害,而“群胡”复仇,故“各起塔庙”;第二例也是诸村之人感于普圆道行,“争欲收葬”,不得已而“分其尸为数段,各修塔焉”;第三例的实叉难陀,圆寂之后于于阗起塔,而后人又于荼毗处建塔,两次建塔的时间可能相隔较远。如此看来,宋代之前,“数处建塔”这种现象在中土僧人中并不多见,偶有出现,也属特例。然而宋代之后,特别是金、元时代,“数处建塔”则变得甚为流行。

以文献的记载来看,金、元、明高僧圆寂之后,多有“数处建塔”之举。如有两处建塔者:金代高僧圆正,卒于天会十二年,“塔葬其二,一灵骨塔者,院之外坟山;一舍利者,院之内西”。[7]1330金代高僧澄徽,卒于元乃马真后四年(1245),“起塔于二祖元符禅寺与山阳之白茅寺,遵遗令也”。[7]3136-3137明代僧人三目慧芝,“灭度,嗣法者两处建塔”。[8]29册,723明代僧人默庵,“年至七十有五坐化,分灵骨于雷音、万松,二处建塔焉”。[9]115册,398-399以上数例,皆为圆寂之后两处建塔之例。

此外,尚有三处建塔者,如:金代僧人甘泉行通,卒于大定五年(1165),“荼毗日,颇多异相。何公、仰山洎本寺,析凡为三分,各建塔藏之”。[7]1577有四处建塔者,如金代高僧惠寂,卒于至大三年(1226),“会葬万人,所得舍利及它灵异甚多,此不具录。起塔于普照、华严、广阳之大圣、舞阳之宏教”。[7]3119金代曹洞宗高僧大明法宝,“焚化之后,分布灵骨于灵岩、大明、谼峪、紫山,四处建塔”。①参李辉、冯国栋:《曹洞宗史上阙失的一环——以金朝石刻史料为中心的探讨》,《佛学研究》,2008年。金元之际僧人志宣,卒于元定宗元年(1246),“以师之灵骨分葬四道场:永安、潭柘、玉泉、柏林也”。[7]3712元代僧人道丛,卒于至正十六年(1356),“荼毗了,得舍利数十余粒,灵骨四处建塔”。[10]10057有五处起塔者,如金代僧人海慧,皇统五年(1145)圆寂,“火浴,获舍利五色无算,光明彻于空表,异香弥旬。金主偕后、太子、亲王、百官设供五日,奉分五处建塔”。[2]50册,929元明之际僧人一源永宁,卒于洪武二年(1369),“荼毗,现五色光,齿牙舌轮及所持数珠皆不坏。舍利无算,烟至中林,亦累累然生。人竞折枝取之,淘汰灰土,获者亦众。门人等分余骨与不坏者,五处建塔焉”。[11]134册,256除此之外,甚至有十二处建塔者,如金代僧人慧杲,卒于兴定二年(1218),“佛事三日荼毗,受业弟子五十有六,其十二分骨建塔”。[7]3573

由以上所引可以看出,金、元、明三代,高僧圆寂之后“数处建塔”现象较为多见。然而,何以在金代之后,出现了“数处建塔”这一现象?据笔者推断,此一现象恐与宋代之后寺院主持制度的变化有关。约于宋真宗时代开始,兴起革律为禅的制度,也即将原来甲乙授受的寺院改为十方住持。在甲乙制下,寺院方丈之任期并无限制,而十方制寺院的方丈则有任期。甲乙制下,寺院方丈可能终其一生皆在同一个寺庙度过;而在十方制下,主持必然从一个寺院换任到另一个寺院。亦即是说,在十方制下,一位高僧一生之中可能任多个寺庙的主持。因此,宋代之后,僧传、塔铭中言某位高僧“几坐道场”几成叙事之通则。如大慧宗杲说圆悟克勤“七坐道场,三奉诏旨”;[2]47册,860密庵咸杰称赞木庵“五坐道场,丛林增价”。[2]47册,977葛邲作密庵塔铭,称其“一音演畅,七坐道场”;尤焴为偃溪广闻语录作序,称“八坐道场,学者奔赴”。[11]121册,254浩斋居士杨子为破庵祖先语录写序,亦称“先破庵老和尚九坐道场,说无义语”;元代虞集为笑隐大欣撰写行道记,称“四坐道场,说法沛然”。[11]121册,829由此可见,在十方住持制度下,一位高僧一生可能住持多所寺庙,而这些寺庙皆有此高僧的后学与弟子。如此看来,高僧圆寂后,其曾主持过的寺院中的后学弟子分其灵骨、建塔纪念也就在情理之中了。

金元之后“数处建塔”的现象,意味着同一高僧可能有数篇塔铭之制作,并存世流传。一般而言,同一高僧虽然建塔地不同,但塔铭应当为同一文本的复制品,内容基本一致。然而,也有“数处建塔”而塔铭文本产生巨大变化的例子,这些例子说明塔铭文本制作过程的复杂性,同时,提醒吾人在利用塔铭时也要考虑这种复杂性。兹以元代高僧息庵义让为例,说明“数处建塔”这一现象对塔铭文本产生的影响。

息庵义让(1284—1340),真定人,俗姓李氏,为元代曹洞宗著名高僧,嗣法于古岩普就,为万松行秀下四世:万松行秀——雪庭福裕——足庵净肃——古岩普就——息庵义让。义让初礼真定府华严寺相阇黎出家,后于封龙山参古岩普就。皇庆元年,古岩迁至少林,息庵随侍得法。至治二年(1322),义让开堂于洛阳天庆寺,后迁熊耳山空相寺、泰山灵岩寺。后至元二年(1336)住持嵩山少林寺,六年,圆寂。次年,即元至正元年,三月、十一月分别于少林寺、灵岩寺建塔,并有两篇塔铭传世。一为“灵岩禅寺第二十九代息庵让公禅师道行之碑”,一为“河南府路登封县嵩山祖庭大少林禅寺第十五代住持息庵禅师行实之碑”。二碑篆额人相同,撰者相同,书丹人不同。虽然撰人一样,两篇塔铭正文却有较大不同。这说明在不同处建塔立铭,上石前对塔铭文本会有所改动。

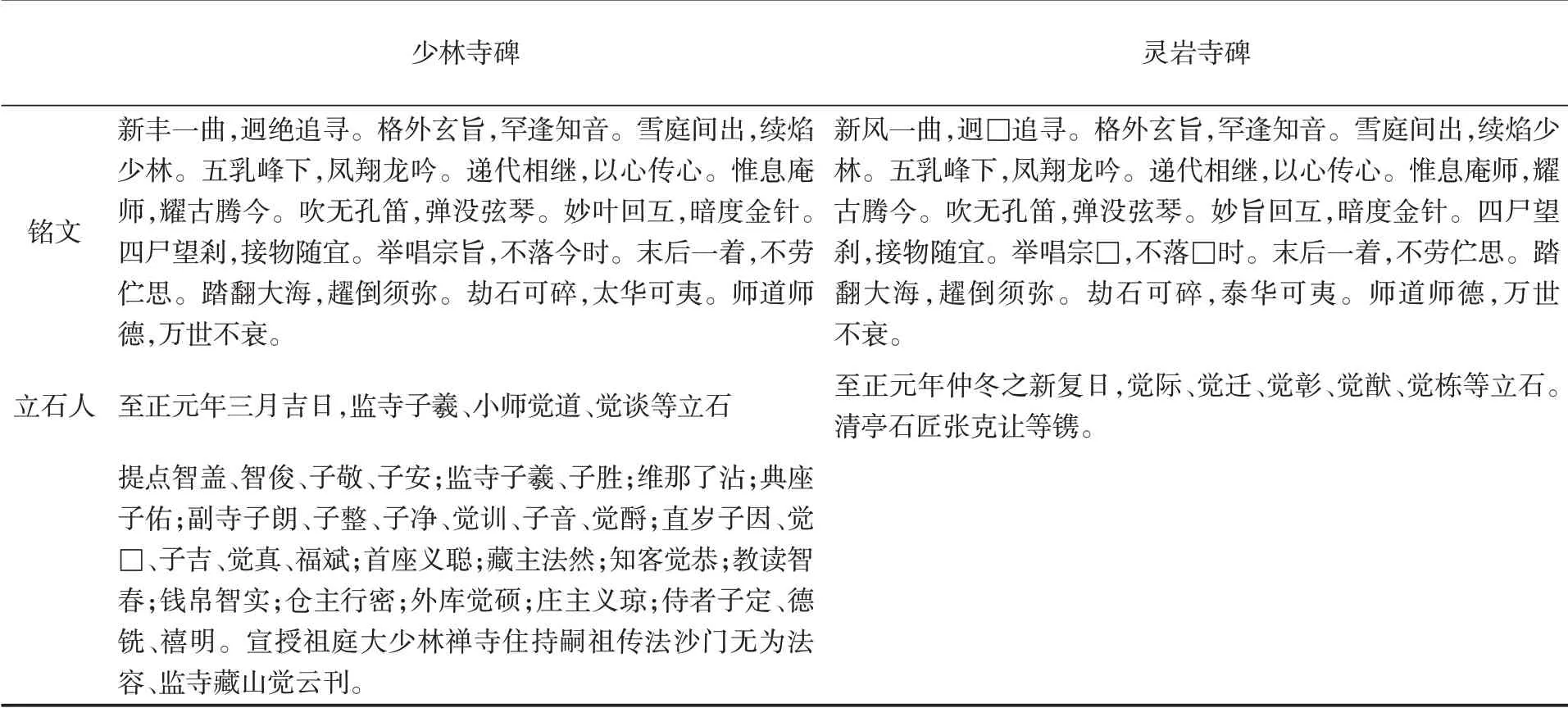

由表1的对比可知,这两篇塔铭虽然皆为息庵之塔铭,撰铭人也同题为日本僧人邵元,然而塔铭文本却有甚大不同。主要体现于以下几点:

第一,题名不同。少林寺之塔铭题作“河南府路登封县嵩山祖庭大少林禅寺第十五代住持息庵禅师行实之碑”;而灵岩寺之塔铭题作“灵岩禅寺第二十九代息庵让公禅师道行之碑”。这一不同比较容易理解,因为息庵于少林寺为第十五代主持,而灵岩寺则为第二十九代主持,故而塔铭题名有异。

第二,书丹、立石时间、立石人不同。少林寺书丹之人为“转经比丘藏主法然”,系法然书丹;而灵岩寺书丹人与撰铭人相同,皆为日僧邵元。立石之时间,少林寺在前,为至正元年三月;灵岩寺在后,为至正元年仲冬十一月。立石人当然也是不同的,少林寺立石人多为息庵之少林弟子,灵岩寺立石人则为息庵灵岩寺之弟子。

题名、书丹人、立石时间、立石人不同,这是与“数处建塔”相伴生的文本变化,“数处建塔”自然会引起这些文本变化,这很容易理解。然而,息庵少林、灵岩两处塔铭的正文有比较大的差异。比如,文章开头部分,少林寺塔铭叙述了曹洞宗的流传与特点,浮山法远将大阳警玄之法传给投子义青,让其遥接曹洞宗旨;又言及青州希辨由南而北,于北方传扬曹洞。而息庵正是青州希辨北方曹洞宗传人雪庭福裕之后人。而灵岩寺塔铭则直接从万松行秀述起,行文甚为简单。相较而言,少林寺塔铭叙事详尽,语言整饬;灵岩寺塔铭叙事简单,语言也较为朴拙。再如文章结束部分,少林寺塔铭讲述了参学小师胜安先至开元宗摄损庵老人处求铭,损庵老人以年老为辞,并推荐日本古源邵元为息庵铭塔。而灵岩寺塔铭并未言及胜安先求铭于损庵之事,而是说“辛巳七月,参学小师胜安,携师行实,不远千里来乞文于我”。塔铭用了较多的笔墨称赞息庵的师承、禅法、主持修造之功业。如果说少林塔铭重于求铭过程之记述,而灵岩寺塔铭则更重于息庵功业的颂扬。

息庵义让圆寂于少林寺,求铭之胜安或为少林寺僧人。邵元之文,本为少林寺而作,故于文章首段突出息庵义让与雪庭福裕之关系,言“青州正派,源远流长,扬其颓波者,雪庭也。扶竖祖庭之凋零,重整宗纲之将坠。故为其儿孙者,比箕裘之业相继,跳灶之器自全。雪庭三世有息庵老人者”。雪庭福裕(1203—1275),山西文水人,万松行秀高弟,元代北方曹洞宗代表人物。受万松行秀之托,于1242 至1248 年住持少林寺,[12]298,301-311兴废鼎新,为少林寺中兴之主。故而,少林寺碑极言息庵义让与雪庭福裕的传承关系。而突出与福裕、少林之关系的表述,对于灵岩寺来讲,显然是不合适的,故而灵岩寺碑文作“大万松两国师下,有□□总统,三世而继其灯者,息庵也”,淡化息庵与少林之关系。

表1 息庵二碑对照表

续表1

碑文末段,邵元赞扬息庵云:“矧少林老师道德与嵩少争高,巍巍乎吾无以间然。”与嵩少争高,也意在凸显息庵与少林寺之关系。而灵岩之碑文则作:“主于灵岩,天下名刹谁闻而不仰其风欤!终于少林,天下宗风谁敢不偃于其学欤!今分塔于兹灵岩,可谓至矣广矣,而甲终焉之计矣。”则强调灵岩与少林皆为息庵之重要驻锡地,而分塔葬于灵岩,也为息庵终焉之计,突出灵岩寺与息庵之关系,则至为显然。马丛丛博士根据灵岩寺碑的行文与书风特点,认为灵岩寺碑由灵岩寺僧定岩改写,并由福广野云书写,而托名邵元。①马丛丛:《灵岩寺息庵碑托名邵元考》,《第三届中国佛教史论坛论文集》(2019年11月)。由于灵岩寺立碑之时,邵元尚在中国,且为当时名僧,灵岩寺似不应公然伪托。如实为灵岩僧所改,似也应取得邵元之授权。虽然,灵岩寺碑是否真由灵岩寺僧人伪托,尚需进一步证实,然而灵岩寺碑据少林寺碑所修改,当属事实。

三、金石、语录与文集

塔铭的创作者多为文人或高僧,当高僧文士的语录、别集编撰之时,其所创作的塔铭会作为一种文体收录于语录或文集之中。收录所据之底本,或为最初的稿本、或为石刻拓本、或为修改的定本。职是之故,塔铭又有别集、总集文本与拓本、原石的不同。兹以元叟行端的塔铭为例,比较石刻与文集“版本”的不同。

元叟行端为元代临济之善系之大德高僧,上承海叟藏珍之法脉,下启竹泉法林、梦堂昙噩、楚石梵琦、古鼎祖铭,为之善系的发展贡献甚大。行端一生主持湖州资福寺、杭州中天竺、灵隐,最终迁五山之首的径山,四坐道场,对江浙临济宗的发展影响深远。行端之塔铭为元代文士黄溍所撰,见于《金华黄先生集》卷四十一(以下简称“文集本”)、《元叟行端禅师语录》卷八(以下简称“语录本”)及清厉鹗《增修云林寺志》卷五。其中,《增修云林寺志》所载与《金华黄先生集》相同,而与《元叟行端禅师语录》所附塔铭不同。

如表2 所示,《金华黄先生集》所载之塔铭文本与《元叟行端禅师语录》所附之塔铭有诸多不同,既有一般的字句差异,也有时间、地点及人物之不同,详细籀读可知,《金华黄先生文集》所载为最初之本,而《元叟行端禅师语录》所附或为后出修订之本。何以知之?

第一,从所记时间来看,语录本更为详细,可证其为后出修订之本。如第9 条,文集本作:“以是月某日,奉全身窆于寂照塔院。”“是月某日”,语录本作“是月十一日”。可知黄溍初写之时,尚不知下葬之具体时日,故以“是月某日”代之,而语录本则明确禅师下葬之日为“是月十一日”。②荣新江先生指出:以“某”代替名字、日期,“这种做法是文集中常见的特征,而如果是录自原碑,一般都是刻好名讳的”。(《唐研究》第23卷,北京大学出版社2017年版)再如第7条,文集本曰:“师生于宋宝祐乙卯二月十六日”,语录本则作“佛涅槃后一日”。据宋道诚《释氏要览》卷三“二月十五日,佛涅槃日”。二月十六日即为佛涅槃后一日。故可推知,黄溍初写时,据实而书,记为“二月十六日”,语录本则改为“佛涅槃后一日”,更加凸现禅师的身份,以及出生时日与佛之关系,以显示禅师出生的不凡。

表2 行端二塔铭对照表

第二,从所记事件细节来看,语录本较文集本更为详细,可证其为后出修订之本。如第1 条,文集本载:“世为儒家,母教以《论语》、《孟子》,辄能成诵。”而语录本则云:“世为儒家,母王氏,能通五经。师生而秀拔,幼不茹荤,超然有厌薄尘纷之意。六岁,母教以《论语》、《孟子》,辄能成诵。”两相比较,语录本增加了禅师母亲之姓氏、禅师生而秀拔之神情及母教《论语》《孟子》之时间,较文集本所记更为详尽。再如第4条,文集本载:“行宣政院寻举师主中天竺。”非常简略,而语录本则云:“中书平章政事张闾公任行宣政使,首举师主中天竺。开堂之日,公率僚属亲临座下。”补充了推举禅师主中天竺的张闾以及开堂之日,张闾率众来贺的情节,更说明行端之影响力。①据明胡粹中撰《元史续编》,张闾在至大四年(1311)、延祐二年(1315)两为江浙平章。张闾在江浙平章期间,对江浙佛教发展贡献颇多。程钜夫《虎林山大明庆寺重建佛殿记》载:大德七年(1303),大明庆寺因火灾而毁,主持僧净戒大师“率先走白行宣政院使张闾公,公亦发帑倡之。于是效材荐货者复四面而至,岁丙午,正殿成”。又据邓文元《重建崇宁万寿接待禅寺记》,新安郡之崇宁万寿寺为大慧宗杲弟子久上人于宋淳熙间所建。大德九年,张闾请正传重建。

第三,从语言来看,语录本更为整饬,可证其为后出修订之本。如第6 条,文集本载:“师以呵骂,为门弟子慈切之诲;以近人情,行天下大公之道。”此句为一对句,然“呵骂”与“近人情”,一为二言,一为三言,对仗不工整。而语录本作“师以呵叱怒骂,为门弟子慈切之诲;以不近人情,行天下大公之道”,将“呵骂”改为“呵叱怒骂”,将“近人情”改为“不近人情”。“呵叱怒骂”与“不近人情”皆为四言,更为对称平衡。再如第10条,文集本:“庶几不失其实,庶俾得以瞻承夫遗范云尔”,两个“庶”字颇为重复。语录本则作:“庶几不失其实,来学得以究极夫旨趣云尔。”修改了下半句,避免两个“庶”字的重复迭出。

综上所述,从所记时间的差异、所记事实的详略及语言的整饬与否来看,《金华黄先生集》中所载塔铭更为原始,应为塔铭的底稿,而《元叟行端禅师语录》所附塔铭则是经过修订的文本,或即是上石的文本。从这一例子也可看出,塔铭文本本身的形成也经历了一个过程,从作者署稿,到形成定本,再到刻石流传,是一个颇为复杂的过程,其间容有增饰修改。了解这一过程,有利于我们更好地利用塔铭考订禅师高僧的生平。如本文中,文集本中所载向黄溍求铭之人为“灵隐法林、中天竺祖铭”,而在语录本中则增加了“本觉梵琦”,这可能是最初梵琦并非求铭之人,而在行端的弟子中,梵琦的影响颇大,故于刻石之时,增入了梵琦的名字。

四、结 语

从以上例子可以看出,由于塔铭的制作与传播颇为复杂,故而在制作与传播过程中会形成不

同的“版”本。由“数处建塔”形成了不同空间的塔铭文本,由收入文集而形成不同载体的塔铭文本。而这些不同的文本之间又会有文字、语言,甚或事实的差异。可以说,作为高僧生平行实记录的塔铭,由于制作、传播过程的复杂性,造成了极大的文本变化性。“一月普现一切水,一切水月一月摄”,如果说高僧是那个月亮,而他的传记则是那水中的月影。月影虽然不能完全反映那个月亮,但是,如果没有这些月影,吾人也无法把握那个遥远的月亮。一人多铭,一铭多本,正如同一月映照万川,万川之月各有不同;万川之月虽有不同,而皆是一月之分身反映。