马一浮:濠上一髯翁(上)

蜀中寻亲

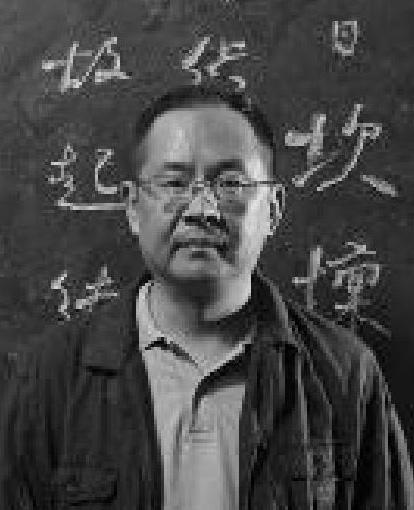

龚静染

1935年5月,马一浮得知祖父马楚材的坟找到后,他给四川庆符县(今宜宾高县)县长戴宝蓀写了一封信,请求他保护好墓地。并在兴奋之余突生奇想,觉得既然祖坟都能够找到,也许就能找到失散多年的亲人,于是他另写了一张“寻表弟何茂桢”的启事,请戴县长代为寻找。

马一浮为什么要做这件事呢?这就得从头说起。

马一浮祖籍浙江会稽东墅长塘乡(今属上虞市),但他出生于成都西府街,这条街因为在成都府的衙门所在地正府街的西边而得名。当年他的父亲马廷培入川很早,初入官场那段时间,大概就曾在这条街上住过。后来马廷培逐渐被重用,先做潼川府通判,后改任仁寿县知县,这是光绪十三年(1886)的事。

那时马一浮才四岁,取名叫福田,即以耕作为本之意,父母期望他成为品性优良的耕读人家子弟。而马一浮这个名字是他后来自己改的,意自《楞严经》中“如湛巨海,流一浮沤,起灭无从”,而这个名字有阅尽沧桑之意,甚至有人认为有黄老意味,其由来大概同他早年连续遭遇人生之不幸有关。

马一浮有三个姐姐,三姐仅大他一岁,在他7岁时夭折,母亲在他11岁时去世,二姐在他18岁时去世,父亲在他19岁时去世,也就是说他在20岁以前父母、两个姐姐均已离世。而在他20岁那年,马一浮正好在上海做事,突然得到妻子湯仪病危的电告,连夜赶回绍兴,次日五更到家,而妻子已经“陈尸在堂”。马一浮在这月写下了“马浮之未来,其状貌又当变而为厉鬼”的字句,他的内心经历如何的悲痛可想而知,死亡的接踵而至,也让他的人生更加哀伤、惨淡和虚空。

马一浮的岳父汤寿潜曾经当过两淮盐运使、浙江咨议局议长、浙江铁路公司理事长等要职,是清末民初政商界的实力派。其思想也相当开明,是晚清立宪派的领袖人物,1912年中华民国临时政府成立时,孙中山曾任命汤寿潜为交通部长,后改任赴南洋劝募公债总理,担当了解救政府财政之急的重任。汤寿潜对马一浮视之如子,看到他在妻子死后十多年中都未有再娶,便一直想把三女琳芝许配给他,“终继二姓之好”。马一浮也认可了这个想法,但汤琳芝身体非常不好,直到香消玉殒也没有完成这桩婚事。

整个家庭命运多舛,难道是有不吉渊薮在左右?马一浮母亲何定珠出生于望族,对马一浮的教育甚多,在她去世前的一天,发生过一件事情。那天,她指着庭院里的菊花要儿子作一首五律,马一浮应口而答:“我爱陶元亮,东篱采菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生云霞。本是仙人种,移来高士家。晨餐秋更洁,不必羡胡麻。”其母听后大喜,认为孩子是可造之材,必有文墨前途,但也喜中有忧:“菊之为物如高人逸士,虽有文采而生于晚秋,不遇春夏之气。汝将来或不患无文,但少福泽耳。”(《马一浮全集》第六册)马一浮在60岁的时候,回顾自己的一生,常为母亲的这段话感慨,而他确如晚秋之菊一样,没有得到过春风沐浴和夏露润泽。

1934年,噩耗再度传来,马一浮的大姐明壁去世。他在大恸中写道:“乃今而后,予天属之亲顿尽,其于斯世,真为畸零之人矣。”一家人只剩下他一人,而膝下又无子女,孤苦而终的阴影将他深深埋在了人生的黑暗之中。此时,马一浮感到了在余生中要活下去,需要亲朋的相偎,依赖求助之心顿生,“残年疾病怀兄弟,世路艰危仗友生。”(《答赵纶士见慰》)也就在这样的心思下,人到中年的马一浮想起了远在四川的表弟何茂桢,因为他是马一浮唯一可能存世的亲人了。

何茂桢是马一浮的三舅之子,他的三舅何稚逸一生在官场沉浮,人生经历丰富,马一浮是对其极为敬重的。1909年何稚逸被贬,郁郁不得志,马一浮专门进京劝慰,还陪他同登庐山游览散心。此间,马一浮曾跟他谈到过自己的治学理想:“窃有志于二宗:欲为儒宗著秦汉以来学术之流派,为文宗纪羲画以降文艺之盛衰。将以汇纳众流,昭苏群惑。悬艺海之北辰,示儒术之总龟,振斯道于陵夷,继危言于将绝。”(《致何稚逸》)那一年马一浮才23岁,意气风发,立下了人生的宏远之志。值得一提的是,后人研究马一浮,也多从他与何稚逸的这封信中来分析他早期思想的形成时期。

后来何稚逸到拉萨任大清驻西藏节度使,但遇到大清王朝倾覆之际,因同僚中有人起心盗取布达拉宫宝藏,想趁乱中捞上一把,他极力阻止,竟然招来杀身之祸。被杀的还有何稚逸的长子(何茂桢的哥哥),而何茂桢当时尚幼,被母亲带着侥幸逃脱。悲剧发生后,马一浮从此与三舅家失去了联系,这是1912年发生的事,当时马一浮26岁。不久又传来消息,他的二舅也先在1910年死在贵州,母亲的两个兄弟均已去世,且二舅没有子嗣,唯一剩下的就是何茂桢了。

马一浮发出“寻表弟何茂桢启事”是在1935年,时隔23年之久,能找到三舅家后人吗?

两年后的1937年4月,何茂桢突然出现在了杭州,他是看到寻人启事后寻到此地的。马一浮大喜过望,找到了失散多年的表弟,让他在亲人相继离去的悲痛中有了一点安慰,“舍表弟远来相就,足慰迟暮之感。”

何茂桢在父亲被害前尚小,但家庭从此遭难,出生于诗书世家的他竟然没有能念成书,马一浮不禁为之惋惜。他的怜悯之心顿生,想把表弟留在身边,“惜其少更患难,不免失学,但气质甚佳,与之语亦颇能领会少分,吾外家世世有文,弟于彼属望颇深。”(马一浮1937年5月31日给熊十力的信)

但当时正值抗战初期,杭州岌岌可危,日机不时在杭州空中出现,生命随时可能受到威胁,何茂桢没有待多久便回了四川。

但没有想到的是,时隔一年之后,马一浮居然到四川办复性书院,落地乐山乌尤寺,何茂桢自然就来到了马一浮身边。当时马一浮初来乍到,琐碎杂事都是由何茂桢为之张罗,他最早住在乐山城外武圣祠就是何茂桢安排的。而后来何茂桢就一直在复性书院做事,书院的日常冗务大多由他来操办,如买油购粮、修缮房舍、渡舟捎信、接来送往等。确实,书院少不得这样一个人,而这一切都缘于马一浮三年前的寻亲。

其实,马一浮寻找亲人,主要是他的家族与四川有不浅的渊源,里面有很长的一段故事可讲。当年他的祖父、伯父、父亲都在四川做过官,马一浮的祖父马楚材在咸丰十一年(1861)任仁寿县典史,他有女无子,便将其弟的长子(系马廷培的亲哥,也即是马一浮的先伯父)过继于他;后来云南发生李蓝之乱,危及四川,马楚材应召到川滇交界一带平叛,“竭力守御,历时五月,卒以寇势猖獗,见危授命。先伯父德馨,相从战阵,亦以身殉。”(马一浮《呈庆符县政府》)马楚材和其子二人均亡后,埋在当时的庆符县,同治元年(1862)清廷特谕“于其殉难地方建立专祠”。但道阻时艰,后由马一浮的父亲马廷培把专祠修在了仁寿,这也是马廷培得到荫功,授其从九品候补当上仁寿县知县后的事。马廷培为官有政声,离开仁寿时,“县民刻石颂其德,拥舆泣送。”(丁敬涵《马一浮交往录》)

这段经历若要更为清晰,不妨将马大成的文章《一代儒宗——马一浮先生的家史补订》中的一段列在下面作为补充:

马楚材,字兰舫,任四川仁寿县廷尉,赠盐运使知事,其有女无子,继其弟尚坤公长子丙鑫(字德兴)为嗣。咸丰辛酉(1861),其与德兴被匪寇蓝大顺俘获,不屈挖心而死,清廷褒扬,均授朝议大夫。为褒奖其功绩,清廷又驰书浙江求嗣者,尚坤公另一子廷培依序为后,承继为嗣。廷培,字德培,号冠臣,承继入川,初任四川叙州府佐幕,不久擢为四川潼川府通判,后调四川仁寿县知县。

在仁寿时马一浮虽然尚幼,但这段经历还隐约记得一些。他印象中最深的是老师何虚舟,马一浮当时曾跟着姐姐在他的门下受教,“读唐诗,多成诵”。马一浮从小聪慧过人,何虚舟曾经问他最喜歡哪句诗,他答的是李商隐《北青萝》中的“茅屋访孤僧”一句。何虚舟大诧,觉得这孩子身上有衲僧之气,而此事在后面得以印证,其孤绝人生实在是命中注定,连马一浮自己在年老时都不得不承认“虽不为僧,实同方外”。马一浮到6岁返回浙江上虞,但童年的记忆犹如烙印,影响终生,他在17岁(1900年)得知恩师何虚舟去世时,说过“十年来,两姐均逝,何师亦亡,追忆儿时,为之凄极”的话。其实,这正是他一直挂念四川并多次产生入蜀生活的缘由,也是他在抗战军兴之时选择到四川创办复性书院的动因之一,“入蜀之志,怀之已久”。

入蜀后有一件事曾牵动过马一浮的心。1943年5月,仁寿县有个叫徐子静的人,写信向马一浮询问过其祖父马楚材的“兰舫公祠堂事”,想“拟闻于当局,以便恢复祠祀”(丁敬涵《马一浮交往录》)。马一浮便把当年的祠堂碑记给了对方,又把1935年为寻找何茂桢而给庆符县保护祖坟的函文一并交给了徐子静。此事又搅动了多年前的往事。

马一浮祖父死后是就近埋在了四川高县,专祠则在仁寿县,是他父亲在任时“捐廉俸立之”。此祠于光绪十三年(1887)落成,“购置祠田一处,在县属白果湾,折合水田十三亩六分有奇。又田中有屋一院,载粮二钱五厘。所有丈册文契俱交仓学局士董克知等保管经理,计入岁入,以为春秋二祭及当年香灯与岁修之需。”(马一浮《仁寿县先祖专祠碑记诸文跋》)只是时过境迁已经荒圮了。但他对此事还是非常看重的,虽说“此事兴废,系于贵邑民意”,但又说“贵邑耆老,或犹有不忘故烈,欲存敦历末俗之意者,似可量宜以告之耳”。当时马一浮已经名声在外,能给他的祖上树碑立传自然是件好事,而他常言“生长于蜀,蜀中尚有丘墓,亲故不乏”也有了可靠的依据。

也许是对亲情的渴望,马一浮为家族做过不少事情。如他整理马氏历代名人诗文,对马氏中卓有成就的人才搜寻在册,编撰有《马纪》《马氏艺略》《马氏遗文》《马家诗传》《马氏乐府》《马氏稽灵渊》等,分门别类,极为周详。当然,马一浮与四川实在是有冥冥中的相连,祖坟在蜀,父亲在川的宦游经历,自己在乐山长达八年的书院岁月,让马一浮家族在四川有了三代人的记忆。抗战胜利后,马一浮萌生东归之意,1946年3月31日,他在最后告别乐山后乘船归乡,“途经叙府时留一宿,往南岸坝观祖坟。”(《马一浮全集》第六册)从此亲缘了断,而这也是他对四川的最后告别。

马熊之交

1933年,马一浮、梁漱溟、熊十力三人在杭州灵隐寺相聚,被人称为当代三大儒的“鹅湖之会”。1939年复性书院的创办,马一浮和熊十力又汇到了一起,后来梁漱溟到乐山见马一浮时,熊十力却已离开,他们三人再也没有出现“鹅湖之会”的时光了。

在可考的文字记录中,马熊相识是在1929年夏天,当时两人有个共同的学生乌以凤,就是他从中牵线,促成两人的相见。1929年5、6月,乌以凤到杭州,熊十力正住在西湖广化寺,他便跟着马一浮去拜访,“二先生相见甚欢”。这应该是两人的相识之始,但也就是在这次相见中,虽然相见甚欢,但在谈论中已有不同之见,“极论常变之理,熊先生主变,马先生则主变中有常。”“宗旨未尽相合”,两人的分歧由此可见端倪。

之后,两人往还渐多,友谊日增,常常相互嘘寒问暖,如马一浮在1930年1月15日给熊十力的信中,就对熊的身体格外关心,“来书云‘前日觉有头眩,因念葱白恐未宜过服,以其太辛散也。水肿既消,诸药似可酌量暂停,一意静养为上。”他们彼此之间也常常为对方的事情出谋划策,如在1930年9月1日的信中,马一浮就对熊十力的新书出版上提出了一些合理的建议,“尊稿如决计用仿宋印,自以在沪就中华付印为便……杭地印刷业不如上海,非特仿宋无有,如用普通字,只能用四号字作本文,以六号字作注……”当得知在印刷上颇为曲折后,又在9月5日的信中说道:“通常制纸板另须算费,制成后又须有安顿处,第二次铸板但省排工、校对,而铸费自比排版为贵。虽一劳永逸,但费用上并不能减省……在印书期间且宜宽以居之耳。”

这一期间,两人书信来往非常多,“连得三书,言皆深切。”(马一浮1930年9月8日给熊十力的信)“两书均至。”(马一浮1930年10月7日给熊十力的信)等等。而两人所谈皆为学术与思想,中国两位儒学大师在交流上从无间断,过从也日见密切。当然,也少不了谈到讲学之事,儒家的传道精神在他们身上犹如幽暗的火种在燃烧。但当时的时代背景已经对清静致学极为不利,战火已经烧到了他们的身边,马一浮从桐庐避寇到乡间,熊十力则回到湖北黄冈老家,流离失所的日子接踵而至。

但就在这种情况下,马一浮在1938年1月9日给熊十力的信中仍然表明了自己的讲学理想,“吾曹虽颠沛流离,但令此种智不断,此道终有明行之时。”作为一个中国传统文化的坚守者,马一浮认为要“存绝学于末运,挟仁道于衰微”,他要为学术而奔走。而且,他还提出在乱世中讲学不必拘泥于固定的场所,旧时书院的讲学方式只是一种奢想,以抗战形势而言,移动讲学仍然不失为一种机动的传道之途,“讲学在今日,岂复有定所?弟谓无时无地无人皆可随宜为说,若避地之计,直是徒然,我能往,寇亦能往。”

就在这个时候,创办书院的机会居然出现了。事情来由是浙江大学校长竺可桢几经转折找到马一浮,邀请他到浙江大学作“国学讲座”,这是马一浮正式走进校园讲学的开始,而受抗战形势影响,他也随着浙大的迁移而到了江西泰和和广西宜山。就在迁往宜山期间,创办书院一事有了进展,“书院动议,前由毅成、百闵来电,具道教部之意,有‘名义章制候尊裁语。礼无不答,故临行仓猝草一简章与之。”(马一浮1938年11月24日给熊十力的信)寿毅成、刘百闵是马一浮的学生,两人均较有活动能量,社会交往频繁,对书院事非常热心,实际上他们成为了复性书院最早的倡议者。但是,马一浮并不相信这件事能成,持怀疑态度,“逆料此时断无实现可能,事后亦遂置之。”只不过学生们已经着手开始张罗,并希望他早日赴重庆。

对于书院,马一浮其实并非不想办,而是感到非己之力能为之。其实他对书院有不少想法,如在书院地址上,他认为佛学之盛与寺庙有关,“出入之盛,儒家实有逊色,丛林制度,实可取法。”无疑,他心中的书院形象是有参照的,也就是应该如寺庙一样有个庄严所在,后来复性书院最终定在乐山乌尤寺,可以说是同他的这一思想相关的。在具体选址上,马一浮提出“须不受军事影响,交通不致于间阻,供给不致缺乏,尤以地方治安可以保证为要”。虽然马一浮觉得在当时办书院掣肘颇多,但还是可以争取一下的,“弟亦不惜一行,为先圣留一脉法乳,为后来贤哲作先驱。”(马一浮1938年11月24日给熊十力的信)

实际上,马一浮在最后到乐山去之前,都是踌躇不前的,一则是经费从何而来,二则是抗战形势不断在恶化,三是他与熊十力的意见开始出现分歧。

经费的问题在寿毅成、刘百闵等人的运作下,得到了“当局”的认可,政府愿意作为列名创议人,由教育部按月补助经费,保证书院的正常开支。经费的问题暂时解决了,但能否持续保证书院的经营,此是后话。

在形势方面却不容乐观,马一浮在1938年12月给熊十力的信中就写道:“日来消息大恶,广州已陷,武汉益岌岌旦暮间……书院事益可束阁矣。”复性书院最后落到乐山创办,也是基于世局的考虑。乐山当时已经成为了抗战大后方,是南迁、西迁的机构、法团、企业最多的地方之一,如武汉大學、四川大学、盐务总局、故宫博物院文物、永利化学公司、岷江电厂、黄海化工研究社等均陆续迁到乐山境内。当时,马一浮就想把书院建在四川,“若在四川,鄙意或就嘉定、眉州等处选之。”(1938年10月23日给张立民信)而且他仍然觉得落在寺庙中为佳,“若峨眉、青城等山有寺观可租赁,作为临时用,亦可。”而后来复性书院选在乌尤寺,无疑是选到了一个清静又安全的山水胜地,跟马一浮之前的丛林之想竟然完全吻合,基本得到了他认可的“治安无虞,交通无阻,供给无乏,山水形胜,气候适宜”的要求。

复性书院同人合影

但第三个问题却有人为因素,且是由第一个问题连带而来。马一浮认为书院是纯粹的学问机构,不应该受制于外来因素影响,政府可赞助经费,但不能接受其资助,“若请求开办费,请求补助经费,此与普通私立学校无异。须经彼批准,须按月领取,则明系奴属性质,事体乃大不侔。”(1938年9月29日给张立民的信)他认为两者的性质有天壤之别,且不能妥协,“并非倨傲,妄自尊大。以儒者立事,不可轻言请求。”但熊十力认为政府还是比较开明的,人家已经明确表态是一切听由自主,不从中插手,“在今日固已难能”,所以虽是官方资助,但书院仍然是自由的,而关键是没有经费办学就是一句空话。

在众人的极力说服下,马一浮基本同意熊十力的意见,这才有了复性书院的诞生。应该说在抗战形势下,百物腾贵,财政异常困难,国民政府还拿出一些钱来扶持民间办学,且是传统学术,说明在其阵营中有不少人是知道其重要价值的,也是想保留中华文明的火种的,他们认同文化不亡则国家仍有希望。而从这点来看,马熊二人并无本质上的思想鸿沟,他们只不过从不同的角度来看待文化的坚守而已。

但马熊的矛盾从运筹之始就逐渐多了起来。如在学员的出路上,涉及到了办学到底有何用的问题。马一浮认为书院不是现代学制下的学校,而是穷究经术义理之所,是淡泊之地,非利禄之途。而熊十力则主张学以致用,要做经世之学,应该考虑到学习的丰富性,所以在办学规模、学科设置、师资力量等方面均提出了一些建议,而两人的想法不尽一致,难免有隙。在1939年7月10日的一封信中,两人的矛盾愈加激烈,熊讥之办学理念是开历史倒车,而马一浮辩道:“弟非欲教人做枯僧高士,但欲先立夫其大者,必须将利欲染污习气净除一番,方可还其廓然虚明之体。”

马一浮的固执来自他根深蒂固的思想底线,他从未放弃自己的观点,哪怕是复性书院困难重重,师生星散,他也认为“书院意义不特一般社会不识,董会诸公亦至今不能尽识。廿八年冬,熊先生曾持异议,欲变为国立文哲学院,仆不为动”。“今之学校,犹昔之科举。自唐宋以来,士子无不应科举者。子弟有志入学,亦何足为病?但由儒术不明,故令学校、科举同为俗学,汩没人才,此后之为教者所宜知反耳。”(1944年给张立民的信)

不过,马一浮也有自己的苦闷,深知观点的不相容,所以他有充分的思想准备。在复性书院开办前夕的1939年5月22日,他给学生王星贤的信中说道:“书院之成与不成,于道无所加损,于吾亦无所加损也。人生聚散本属无常,佛氏归之缘业,儒家安于义命,俱不由私意安排得来,只好随缘随分。”显然,他的这段话是有所指的,而那时正是马一浮同熊十力争执最多的时期。意见相左,让熊十力准备奔西南联大而弃书院,马一浮则言明“书院立场,不可改易”,熊十力则斥之“狭隘”,两人的言语火药味也越来越大。

但在办院之初,熊十力是不可多得的人才,马一浮仍然想力争他到乐山来助阵,“平生相知之深,莫如兄者,兄犹弃之,吾复何望?”又说:“嘉定生活较成、渝并不为高。”最后他在信中这样写道:

若弟意犹可回者,愿仍如前约,溯江早来。渝嘉间轮船已可直达。此间居处虽未必安适,若以长途汽车入滇,恐亦不胜劳顿。即乘飞机空行,亦不免震荡。恐皆非兄体所宜,幸深察之。

言语之恳切不能不让人感动。1939年7月20日,马一浮收到熊十力的信,答应前来。马一浮大喜过望,速回信道:“昨晚得兄飞示,允于旧历六月望前首途,为之喜而不寐。馆舍一切,已嘱二三子速为预备。日来水涨,舟行益利,愿速驾,勿再淹留。濒行盼以电告,须示船名。俾可迎候。相见在迩,不胜引领伫望之情。”

其实,在学识上马、熊二人是惺惺相惜的,且有诸多共通之处,程千帆先生在《读蠲戏斋诗杂记》一文中就评价过两人的为学:“先生之学,博通内外,贯综古今,遍究宋明诸儒之所得,而归其本于孔子仁恕之得,以知性始,以尽性终。虽论及极尽精微之处,或与并世诸名宿熊子真十力辈不无异同,然期于淑世拯乱,宏扬吾华古代文化之优良传统则一。”

但熊十力到了复性书院后,两人的关系并没有缓和,而是更加激化,在一同的生活中又无端生出诸多矛盾来。实际上,两人的性情大异是他们相处最大的障碍,钱穆对两人都非常熟悉,他在《八十忆双亲·师友杂忆》中曾經有过回忆,可作参考:

一浮衣冠整肃,望之俨然。而言谈间,则名士风流,有六朝人气息。十力则起居无尺度,言谈无绳检。一饮一膳,亦惟己所嗜以独进为快。同席感不适亦不顾。然言谈议论,则必以圣贤为归。就其成就论,一浮擅书法,能诗,十力绝不近此。

当时,熊十力被安排到乌尤山下的戴家院子住,生活不方便,也比较寂寞,心中闷闷不乐。但直接引发两人闹翻的是8月19日这天,日机突然轰炸乐山,熊十力还住在城里,他的住宅被焚,左足受轻伤。当时马一浮正在忙着其他事情,以为他“跛而能履”,能够自己应付,所以对之“未尽调护之力”,致使熊十力大为忿然。

其实,更重要的是熊十力感到自己没有得到尊重,马一浮非常固执,基本不听其言语,甚至说出了“今只能维持现状,弟亦无词以留兄”的话,两人由争执转为怨谤。1939年9月1日,这是复性书院的开讲日,本来是个隆重的日子,自然也有喜悦之气,但熊十力只匆匆讲了一堂课即从此罢讲,后不久就拂袖离开了复性书院,两人分手时竟然没有一声道别。马一浮除了黯然以对外,也对熊十力颇有微词:“兄杂毒入心,弟之诚不足以格之,亦深引以为戚。”

1947年7月29日,熊十力在给胡适的信中提到过这段往事:“绍兴马君谨守程、朱,颂其精华,亦吸其糟粕。在川时有复性书院一段关系。论教法各异,竟以亲交而成水火。”(《熊十力全集》第八卷·附录)他用水火不相容来形容同马一浮的那段关系,可谓介怀之深。

关于这一段,马一浮后来颇为自咎,也非常失落,为之怅然。毕竟失去了一个老朋友,而复性书院才刚刚开办,熊十力和贺昌群都先后离开了,不免落寞。1939年11月5日,马一浮给熊十力的信中写道:“兄去后空山寂寥,幸有敬兄(沈敬仲,时任复性书院副院长)可与共语。霜寒风急,益令人难为怀也。”

(责任编辑:庞洁)