挺水植被影响下滞水区水流结构与泥沙落淤

向 珂,杨中华

(武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉 430072)

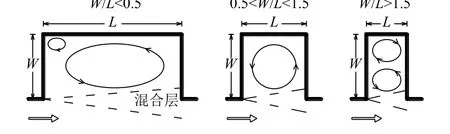

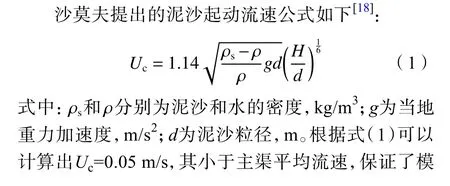

近年来,丁坝群常常应用于河流廊道生态修复工程中。相邻丁坝间的河湾通常唤作坝田,其平均流速一般是主渠流速的25%~30%[1],因此也叫作滞水区。滞水区低流速可以有效地促进泥沙落淤[2-3],延长营养盐滞留时间,为水生生物提供良好的栖息环境[4]。沿景观河道或是小型支流布置的丁坝群会形成多个滞水区,提高河流生境多样性,为生物多样性恢复奠定基础[5]。围绕着滞水区的水流特性,国内外诸多学者开展了相关研究。Uijttewaal等[6]提出了判定滞水区环流模式的参数ϰ(即空腔水域的宽长比ϰ=W/L),如图1[7]所示。Weitbrecht等[8]采用流动可视化技术,研究了滞水区与主渠之间的拟序涡运动,发现大尺度拟序结构对这两个区域之间的水体交换起着主宰作用。董年虎等[9]通过模型试验,研究了不同丁坝长度下的河道冲淤特性。曹艳敏[10]和Duan[11]等分别采用模型试验研究了单丁坝条件下的坝头冲刷与回流区落淤问题,并分析了流场的紊动特性。Yossef等[12]研究了滞水区与主渠之间的泥沙交换过程,提出了主渠泥沙进入滞水区的唯象模型。

图1 宽长比变化下滞水区环流模式[7]Fig.1 Circulation patterns in groyne fields with different aspect ratios[7]

自然情形中,滞水区合适的生长条件会哺育一定数量的挺水植物(例如,芦苇、香蒲等)。这些水生植物可以吸附、截留水体中的氮、磷等污染物,净化水质[13];同时,还能为微生物和鱼群提供栖息、繁殖场所,提高物种多样性。然而,植被化滞水区水流特性的研究并不多见[14-15],尤其是植被影响下的滞水区淤沙问题。鉴于此,本文在清水条件下采用粒子图像测速(PIV)技术测量了植被化滞水区的流场结构;另外,通过开展定床泥沙试验调查了植被群落对泥沙落淤的影响。

1 模型试验

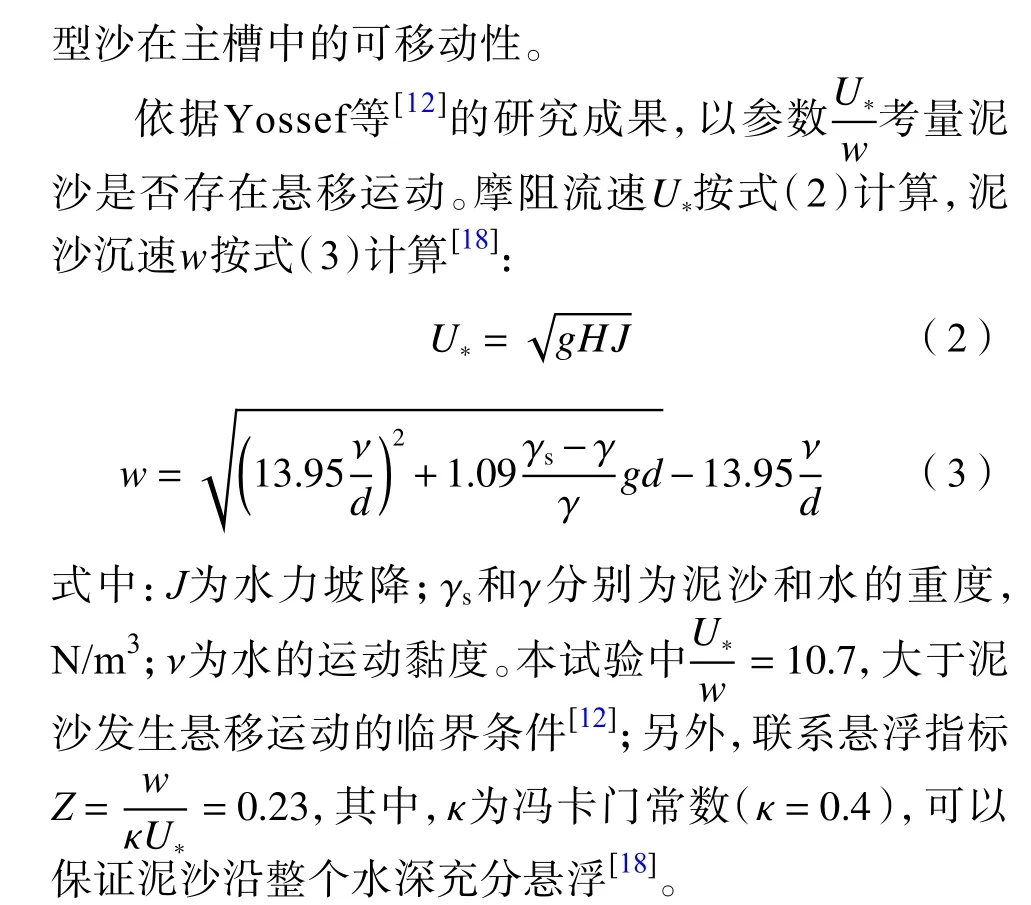

试验水槽长20 m,宽1 m,高0.5 m,底坡0.1%,断面为矩形,属于直线型明渠。自然河流一般是蜿蜒曲折的,这里的直明渠是对现实河道的一种理想化概括,近似代表在一定距离内有较好顺直性的河道。水渠采用自循环供水系统,循环水储存于地下水池,整个试验过程中水温基本恒定(25℃);进水口通过电磁流量计控制流量,出水口通过尾门调节水深。考虑到在天然河流中沿两岸布置的丁坝群关于河道中心线对称分布,本次试验水槽在展向上只代表从河道中心线到河岸的一半河道,与Uijttewaal[6]和Weitbrecht[8]等的处理一致。因此,只沿着整个渠道左岸等间距地布置了23个简化丁坝模型(即矩形块),其流向尺寸(即为x方向)0.025 m,展向尺寸(即为y方向)0.20 m,竖向尺寸(即为z方向)0.12 m。相邻丁坝的间距为0.5 m,滞水区宽长比ϰ=0.2/0.5=0.4。基于几何相似性[16],采用直径2 mm,高12 cm的直杆竹签模拟自然河道中的刚性挺水植被或植被斑块。参照文献[8]试验方案,本次试验水深H固定在0.08 m,主渠平均流速U=0.2 m/s,对应的主渠雷诺数Re=13 000,傅汝德数Fr=0.22。

1.1 流场试验概述

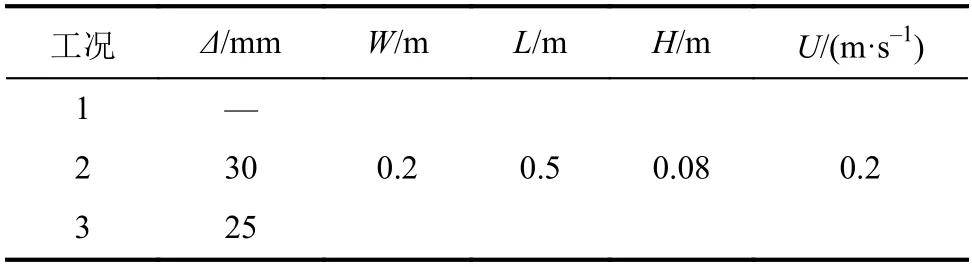

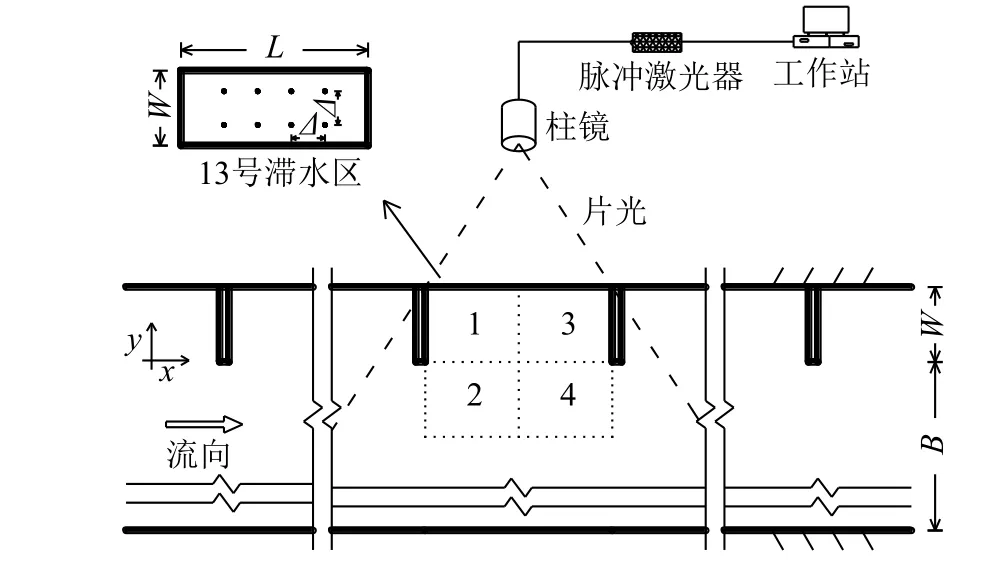

在清水条件下设计了3组工况研究植被对滞水区水流结构的影响,试验工况见表1,其中,Δ为植被间距,可以通过改变Δ调整种群密度,如图2所示。由于高密度工况下植被挡光现象严重,造成研究区域出现大量阴影区,降低测量准确度,因此只选取了低密度条件作为试验工况。

表1 流场试验工况Tab.1 Experimental casesof flow structures

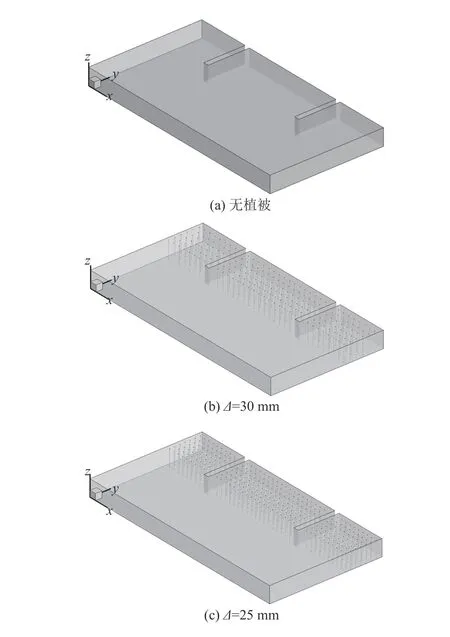

采用非介入式仪器PIV测量流场结构,试验装置如图3所示。选择第13号滞水区作为研究区域,能够保证主渠水流已充分发展紊流且混合层特性已经趋于稳定[1,8]。选择z=0.05 m高程面作为代表性测量平面[17]。脉冲式激光经过柱透镜形成2 mm厚的水平激光片,从玻璃水槽左侧照进滞水区。高速CCD摄像机架设在空腔正上方用于记录示踪粒子运动,单次采集约1 000对连续图像(图像分辨率为1 600×1 192像素,空间分辨率为0.18 mm/像素,采样频率为5 Hz,采集时间为200 s)。利用商业软件Insight 4G计算2维流速矢量。

图2 植被种群密度概视图Fig.2 Sketch of different vegetation densities

图3 流场试验概视图Fig.3 Sketch of experimental setup for flow structures

其算法原理是对相邻图像进行快速傅里叶转换(fast fourier tansformation,FFT)以建立标准互相关关系。由于壁面附近的流速梯度较大,同一脉冲间隔无法满足该区域所有问询窗口的粒子位移都处于合适水平,导致壁面附近常常出现虚假速度。为了避免上述问题,采用“面具(mask)”功能(能够定义粒子图像的处理范围)剔除了近坝区域,去除范围较小,不会对整体环流模式造成影响。流场网格初始尺寸为16×16像素,由于相邻网格在x方向和y方向上各有50%的重叠,流场网格最终尺寸为8×8像素。由于相机拍摄范围仅为29 cm×22 cm,小于滞水区尺度,因此将同一高程面上4个相邻区域(即图3中的1~4部分)拼接在一起以满足50 cm×40 cm的测量要求。需要说明的是,每个部分的流场结果都是1 000套瞬时流场的时均值,对长时间统计的瞬时流场序列进行时均化处理,可以有效消除流场的湍动特征,近似得到恒定流,故可以对上述4个相邻流场进行拼接处理。选择直径10~20μm,密度1.05 g/cm3的空心玻璃微珠(即硅酸钠、碳酸钠与二氧化硅的混合物)作为示踪粒子,其对水流具有良好的跟随性,可以如实反映水体流动。需要强调的是,预实验阶段比较了PIV与便携式流量计的时均流速结果,两者吻合度良好,说明了PIV参数设置的合理性。

1.2 泥沙试验概述

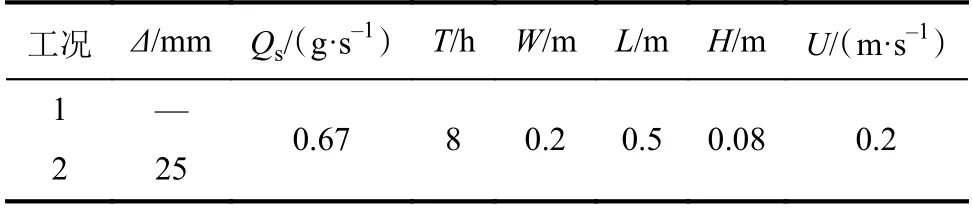

设计了2组工况以探究植被群落对滞水区泥沙落淤的影响,试验工况见表2,其中,Qs为单位时间内加沙质量,T为持续加沙时间。

表2 泥沙试验工况Tab.2 Experimental cases of sediment deposition

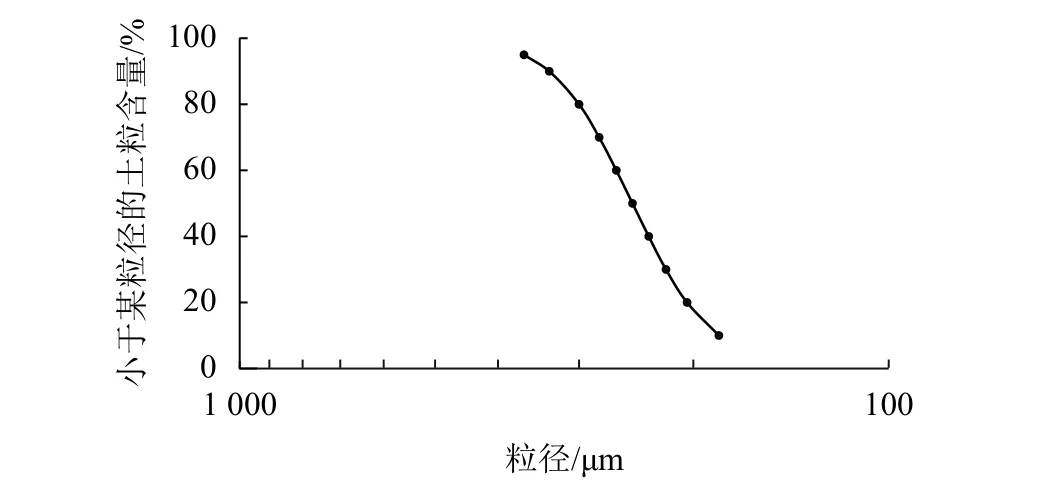

采用塑料成分的模型沙作为试验用砂,密度ρs=1.1 g/cm3,借助激光粒度仪Microtrac S3500分析模型沙的颗粒级配曲线(图4)。模型沙的非均匀系数φ=d75/d25=1.17,沙样可以近似视为均匀沙,以几何平均粒径dm=263μm作为特征粒径d参与泥沙运动状态计算。

图4 泥沙颗粒级配曲线Fig.4 Grading curve of model sands

泥沙试验系统如图5所示,在紧靠进水口位置布置了加沙装置。首先,泥沙和水在搅拌器中充分混合;然后,混合均匀的水沙进入安装在自由水面处的横管,该横跨水槽的PVC圆管下壁等间距设置了多个圆孔;最后,水沙分别从这些圆孔流入水槽,保证了横断面上来沙条件的一致性。需要说明的是,横管下泄的流量大约是水槽流量的1%,可以忽略不计。

图5 泥沙试验概视图Fig.5 Sketch of experimental setup for sediment deposition

由于本试验旨在研究无植被与有植被工况滞水区淤沙结果的差异,当在持续加沙8 h后,发现植被化滞水区的淤沙形态已经明显不同于无植被条件,遂停止加沙并缓慢关闭主槽来流[3]。落淤泥沙自然风干后采集试验结果,包括对泥沙形态拍照,收集滞水区淤沙并称重,以及利用激光粒度仪测量沙粒级配曲线。

2 水流结构分析

2.1 时均环流模式

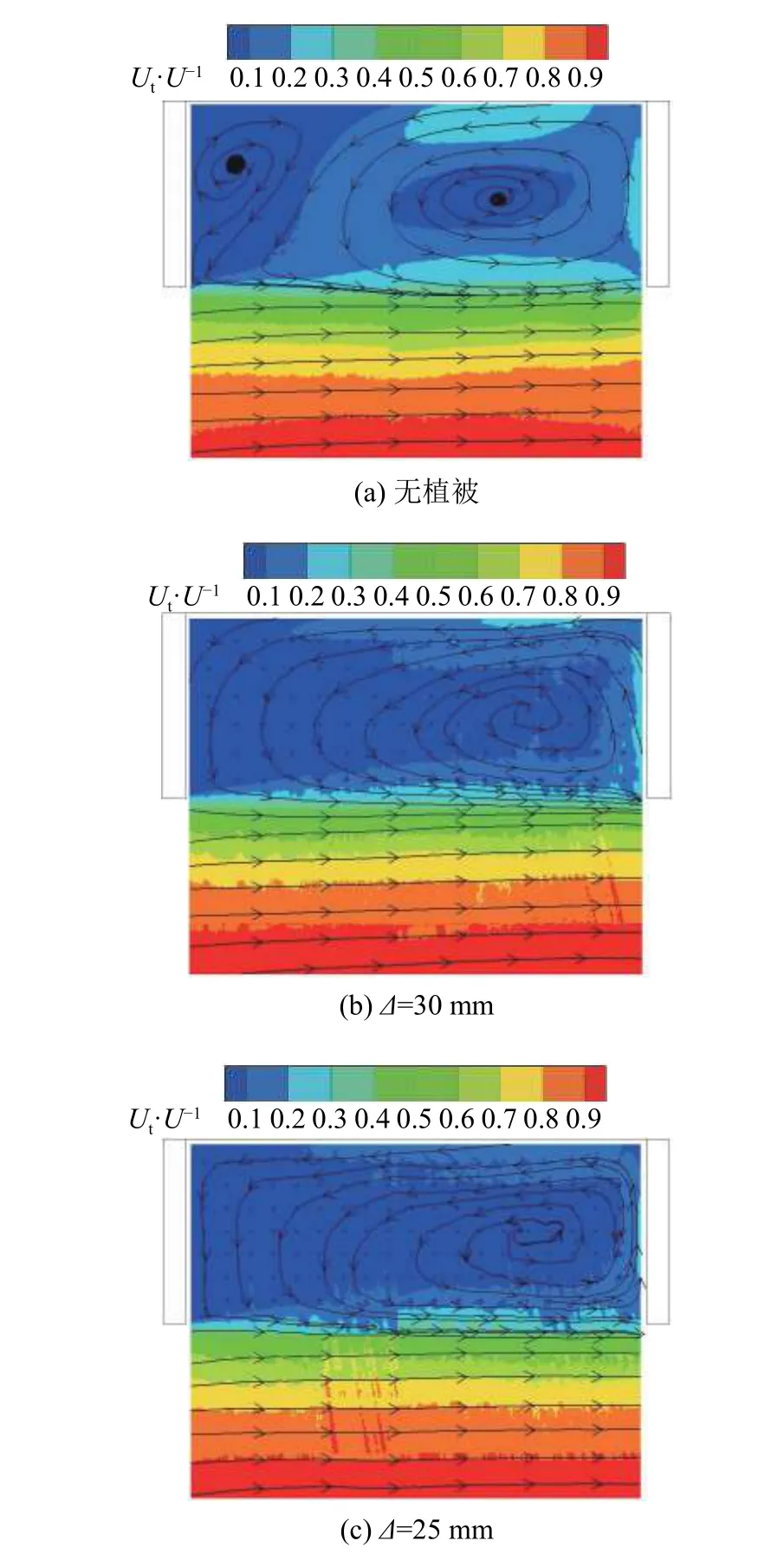

图6展示了不同工况下z=0.05 m平面上的时均流速场,其中Ut为流向速度与展向速度的合速度,采用U无量纲化处理。由图6可以看到,当滞水区内存在植被时,无植被工况下的双环流结构(即占据着空腔中、下游位置的主环流,与占据着空腔上游位置的次环流)变成了充满整个滞水区的单环流结构,这与Sukhodolov等[15]的结论一致。本文认为植被群落的阻滞作用是环流模式发生调整的主要原因。首先,邻近交界面的植被会阻碍下游丁坝处的高速射流进入滞水区,这股射流被认为是形成主环流的核心驱动力[19]。其次,滞水区内侧植被的拖曳力会进一步降低主环流速度,主环流被视为形成次环流的驱动力[7]。综上所述,植被的存在会导致滞水区环流强度大幅降低,从而没有足够的动量去诱生次环流。

图6 时均2维流速场(z=0.05 m)Fig.6 Time-averaged 2D streamlines (z=0.05 m)

随着植被密度的增加,滞水区环流速度逐渐减弱,具体表现为:平均环流速度在无植被条件下约为0.19U,在Δ=30 mm条件下约为0.15U,在Δ=25 mm条件下约为0.13U。需要说明的是,在对植被化滞水区开展测量时,由于植被群落的遮光效应,测量区域会出现速度失真的阴影区,虽然在Insight 4G中采用了“速度验证”与“速度调节”模块进行优化处理,但受限于算法的修正能力,仍存在小范围瑕疵,例如,图6(b)、(c)中,主渠区域存在少量的高速细条带。

2.2 拟序脱落涡

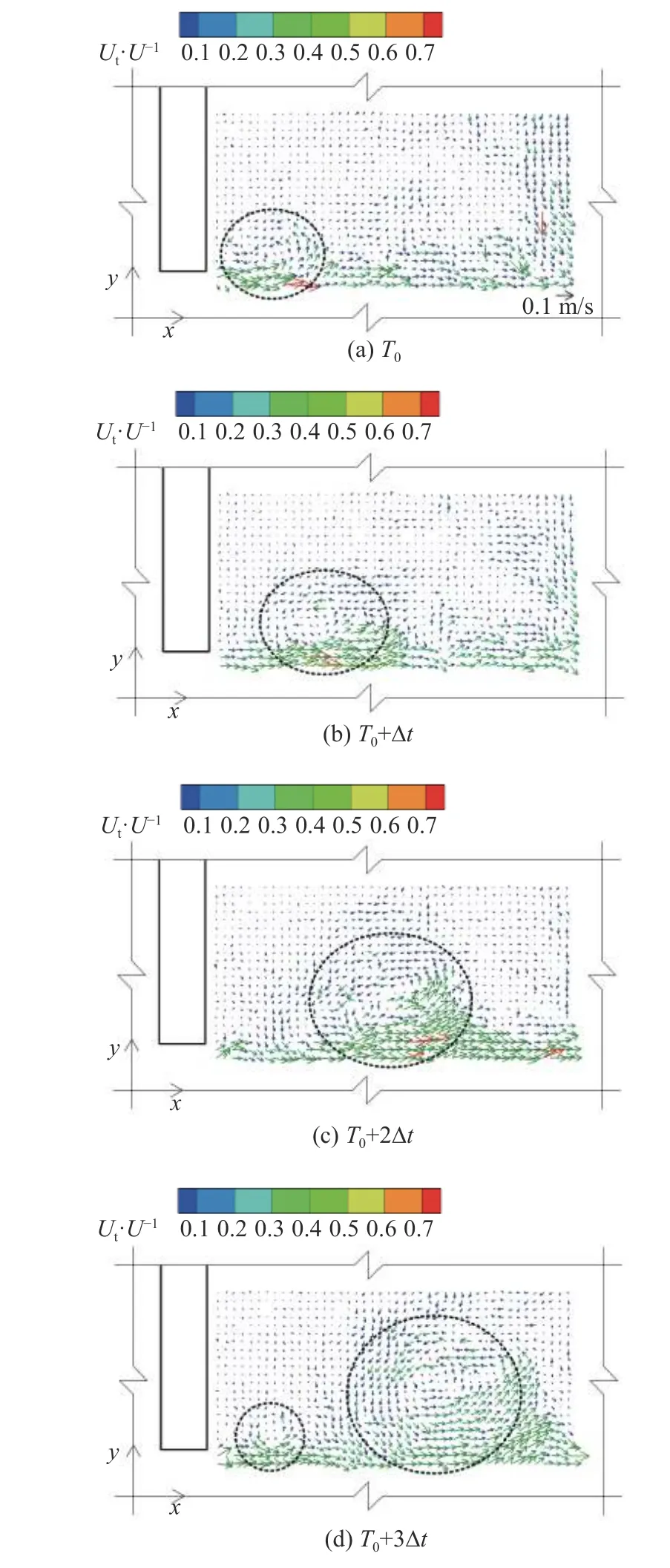

图7展示了无植被工况下z=0.05 m平面上的脱落涡历时发展情况(合速度Ut采用U无量纲化处理)。

图7 无植被工况脱落涡发展情况(z=0.05 m,Δt≈1 s)Fig.7 Development of shedding eddies in the non-vegetated case(z=0.05 m,Δt≈1 s)

由于交界面上游位置存在大剪切速率,丁坝头部会脱落出小尺度涡,如图7(a)黑圈所示。当初生脱落涡沿剪切层向下游移动时,会与相邻涡体随机地组对并发生合并;与此同时,合并产生的卷吸作用会将周围水体裹挟进来。经过充分混合,融合成了较大尺度的合并涡,如图7(b)~(d)黑圈所示。需要强调的是,在图7(d)中,新的脱落涡(见小黑圈标记)已经生成,它同样遵循上述发展模式。这种周期性的涡脱落与涡合并现象最终会在混合层形成大尺度拟序结构。

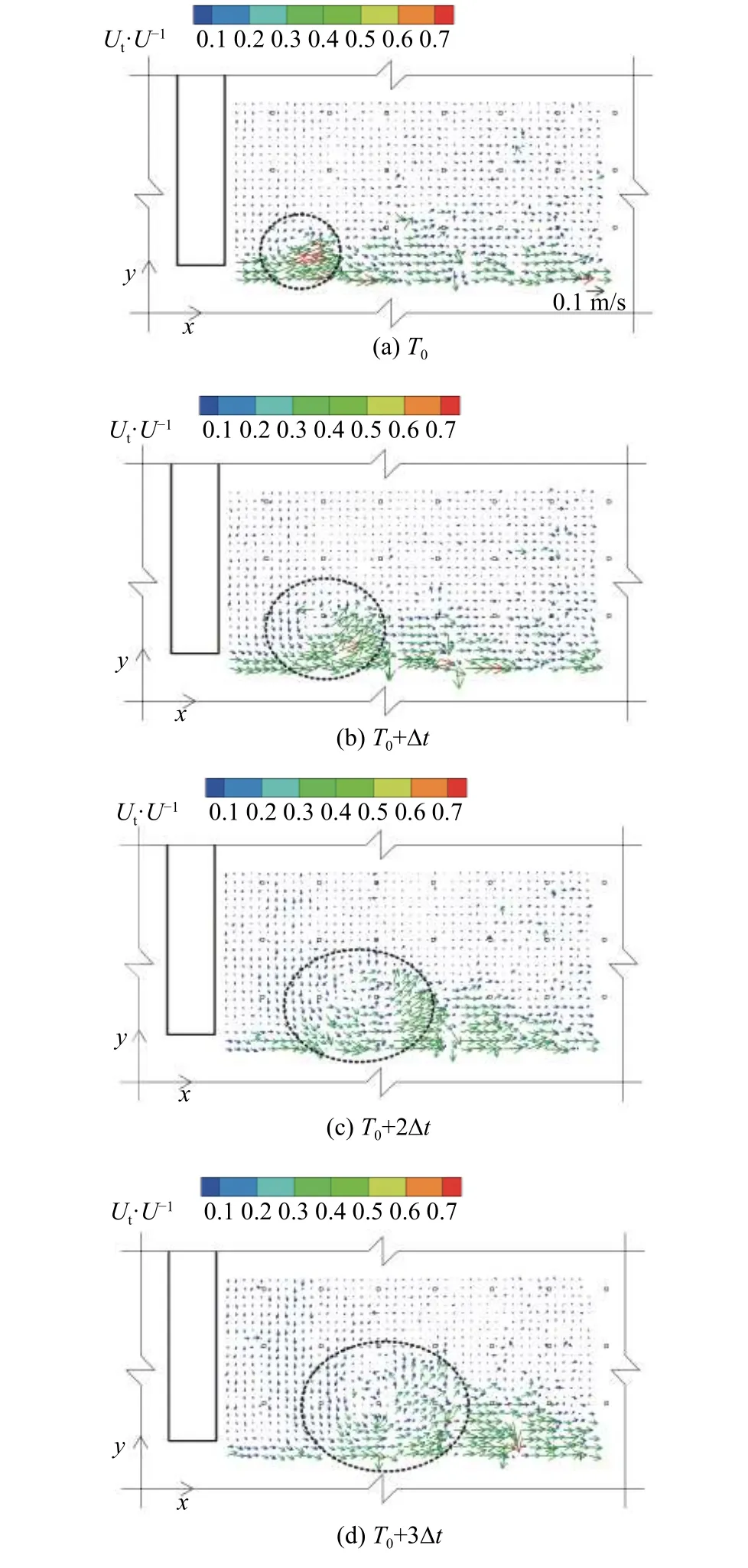

图8展示了Δ=30 mm工况下z=0.05 m平面上的脱落涡历时发展情况(合速度Ut采用U无量纲化处理)。

图8 Δ=30 mm工况脱落涡发展情况(z=0.05 m,Δt≈1 s)Fig.8 Development of shedding eddies in case Δ=30 mm(z=0.05 m,Δt≈1 s)

由图8可知与无植被工况相似,Δ=30 mm条件下的初生脱落涡沿混合层向下游移动时,涡体尺寸也在逐渐增大,这同样是由于涡体合并作用造成的。通过比较图7与8,可以发现Δ=30 mm工况下的合并涡尺寸明显小于无植被工况。作者认为是两个方面造成了这种差异:一方面,植被群落类似一堵“约束边界”,限制了脱落涡的自由发展;另一方面,植被的阻滞作用会抑制空腔水体进入合并漩涡,放慢了合并涡的增长幅度。

3 泥沙落淤分析

3.1 进沙方式

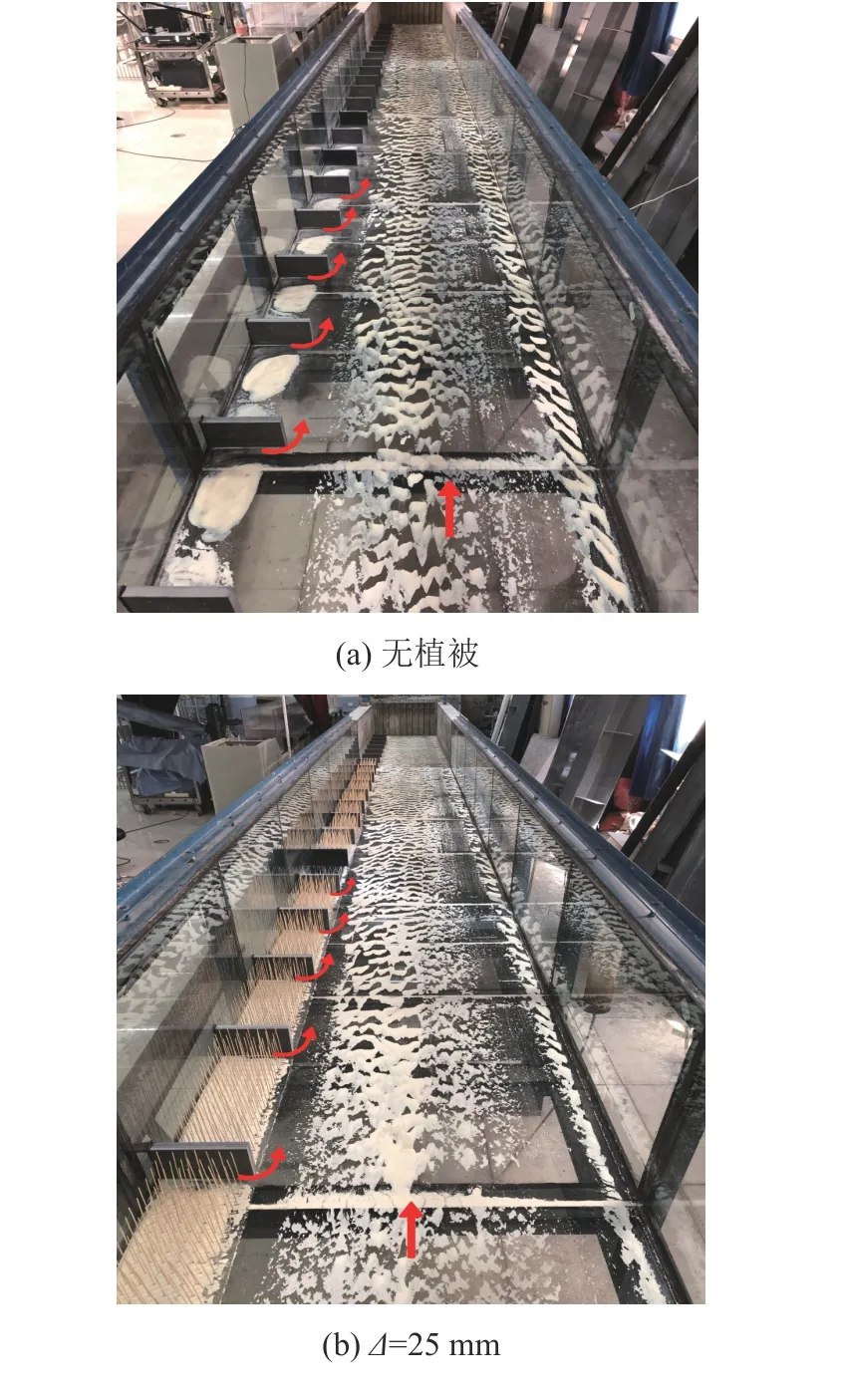

图9展示了连续加沙8 h后无植被与Δ=25 mm两组工况下泥沙整体落淤结果。由图9可以看到,由于丁坝群的连续挑流作用,主槽床沙很难靠近滞水区与主渠的交界面,从而无法有效地参与到这两个区域的泥沙交换过程。主渠泥沙主要以细颗粒悬移质形式进入滞水区,由于滞水区水体紊动强度较低[20],无法承载悬移泥沙,悬沙会在重力作用下逐渐落淤。

图9 泥沙整体落淤结果Fig.9 Overall resultsof sediment deposition

3.2 落淤形态

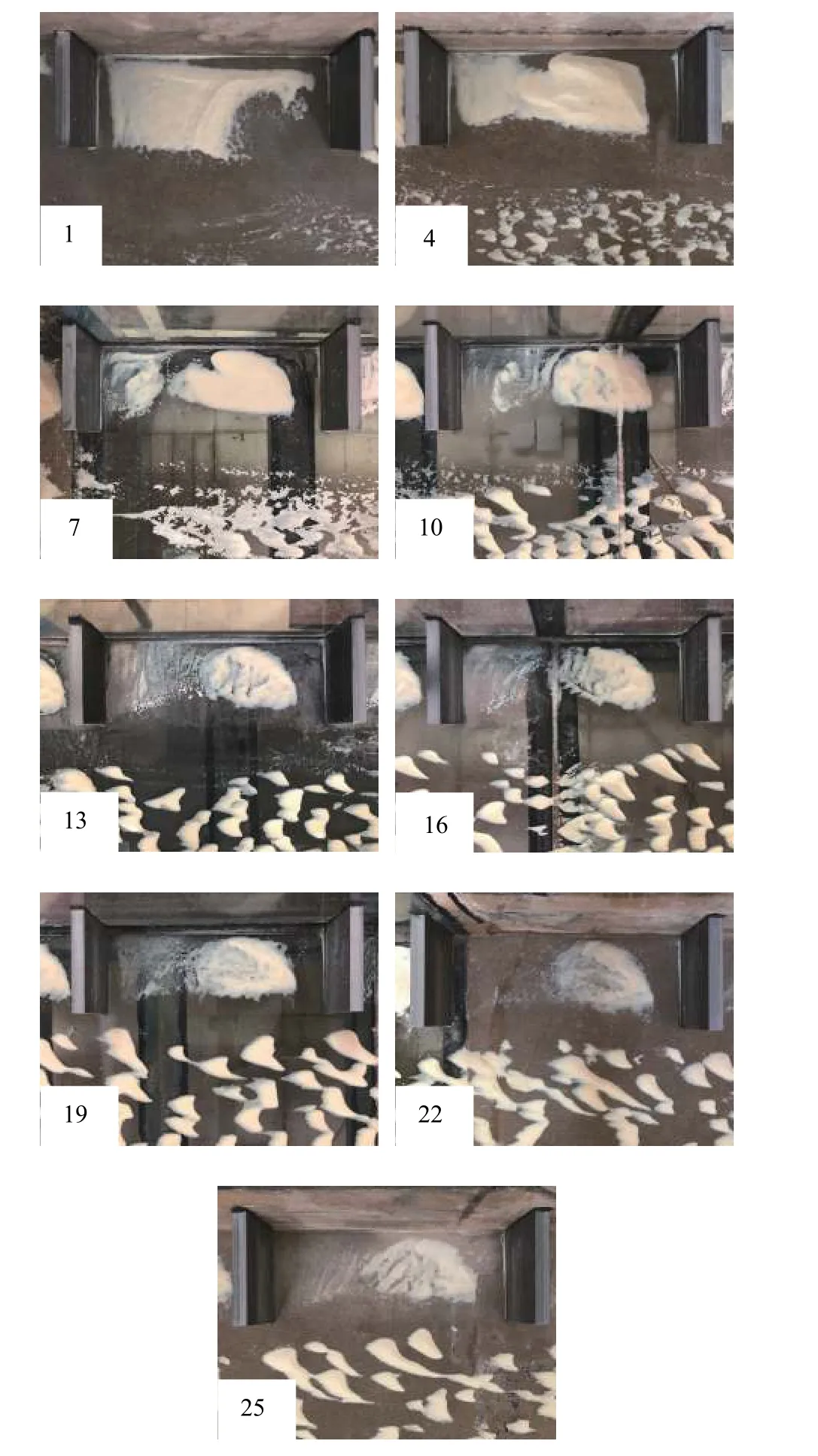

图10展示了无植被条件下从上游到下游不同编号滞水区的泥沙落淤结果。由图10可以看到:在4号滞水区之后,空腔内的泥沙形态基本一致(即主淤积区位于空腔中、下游位置,次淤积区位于空腔上游位置;主区在落淤范围和淤积厚度上都比次区大),与1号滞水区的泥沙形态大相径庭。考虑到泥沙运动受制于水动力特性,淤沙形态的相似性说明了在经过初始的4个滞水区后,空腔环流结构已经调整到周期性运动,与Uijttewaal等[6]的发现契合。

图10 无植被工况下滞水区内的泥沙落淤结果Fig.10 Sediment deposition results in different groyne fields under the non-vegetated condition

一般来说,悬移质发生落淤要经过两个步骤[18]:1)水体紊动不能平衡泥沙的重力作用,悬沙沉落渠底;2)水流速度降到止动流速及以下,沉底泥沙开始淤积。

联系无植被滞水区的环流结构,可以看到主淤积区对应着主环流结构,次淤积区对应着次环流结构,如图11(a)所示。根据试验观察,总结了悬沙的具体落淤过程:当悬移质跟随着下游丁坝处的贴壁射流进入滞水区后,水体紊动强度降低,导致粗粒径悬沙首先沉底,由于主环流外侧(即下游丁坝附近与渠道壁面附近)的流速较大,沉底泥沙将被水流推着运动,其中,大部分会被水流裹挟到主环流内部(低速区)并发生淤积,少部分则会沿外通道流向上游,由于流速沿程衰减,泥沙逐渐淤积;细粒径泥沙自重轻,能够以悬移状态继续运动,到达次环流结构,由于次环流区域紊动强度和水流速度均很小,遂发生落淤,当然细泥沙也存在直接扩散到滞水区内部并发生落淤的现象。

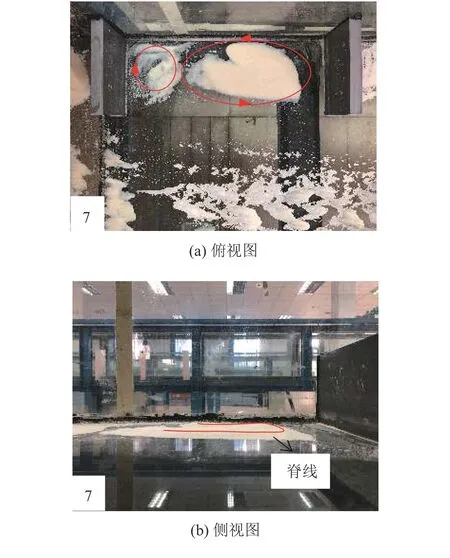

此外,滞水区与主渠交界面处的悬沙交换也会导致泥沙在空腔淤积。联系拟序涡运动,当脱落涡顺流发展时,涡体尺寸逐渐增大并穿过交界面侵入到滞水区一定距离。伴随着涡体的侵入,悬沙被带进滞水区,由于滞水区内紊动弱、流速低,泥沙会在交界面附近大量落淤,这可以被图11(b)中靠近交界面的脊线佐证(脊线是淤积厚度的峰值连线,反映了泥沙在该处存在明显淤积)。

图11 无植被工况下7号滞水区的淤沙形态Fig.11 Sediment patterns in the 7th groyne field under thenon-vegetated condition

需要说明的是:考虑到自然河道中通常是水沙混合物,泥沙的存在会对水动力特性产生一定影响(例如,水沙相互作用能够降低水体紊动强度[21]以及影响交界面涡体脱落频率[22]),清水条件下的流场结果与现实情况无法完全一致,但是环流结构等流动特点与现实规律是相符合的[15],因此可以采用清水条件下的流场结构分析滞水区淤沙结果。

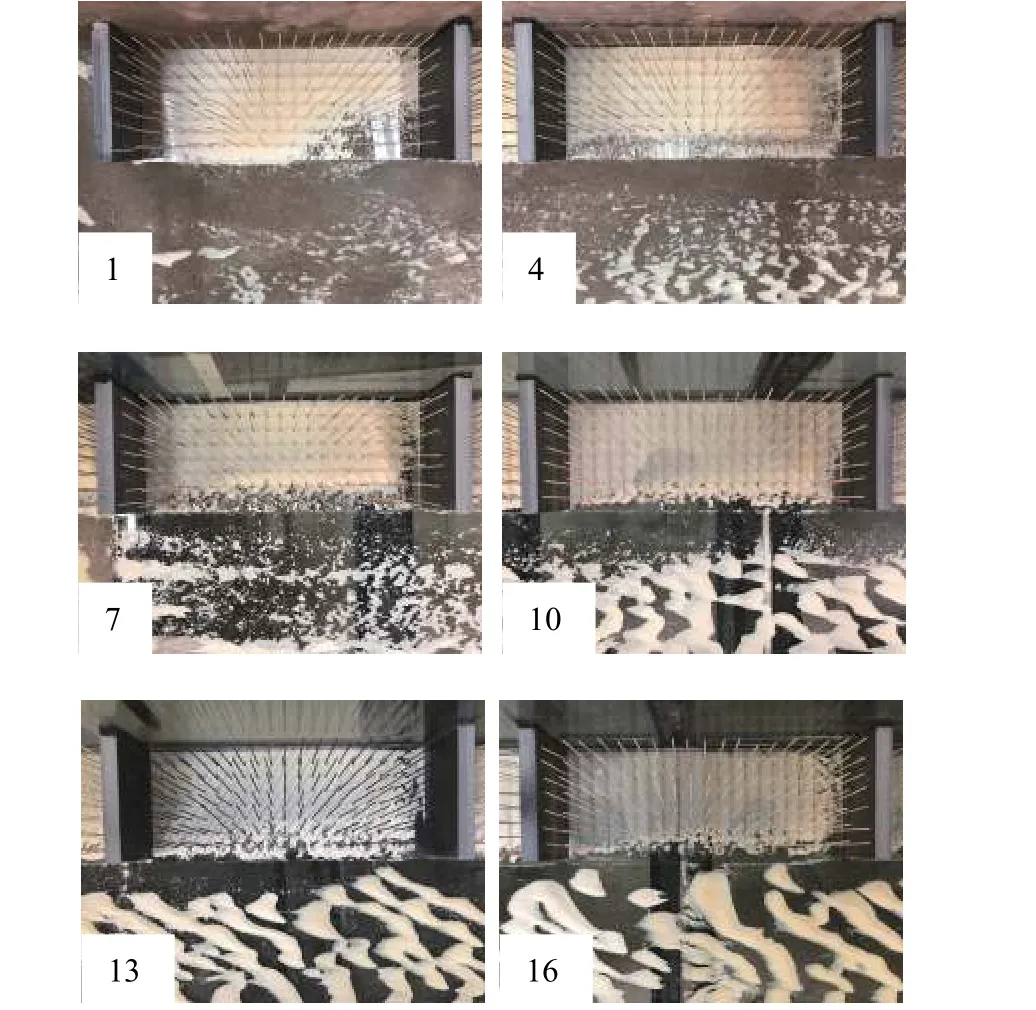

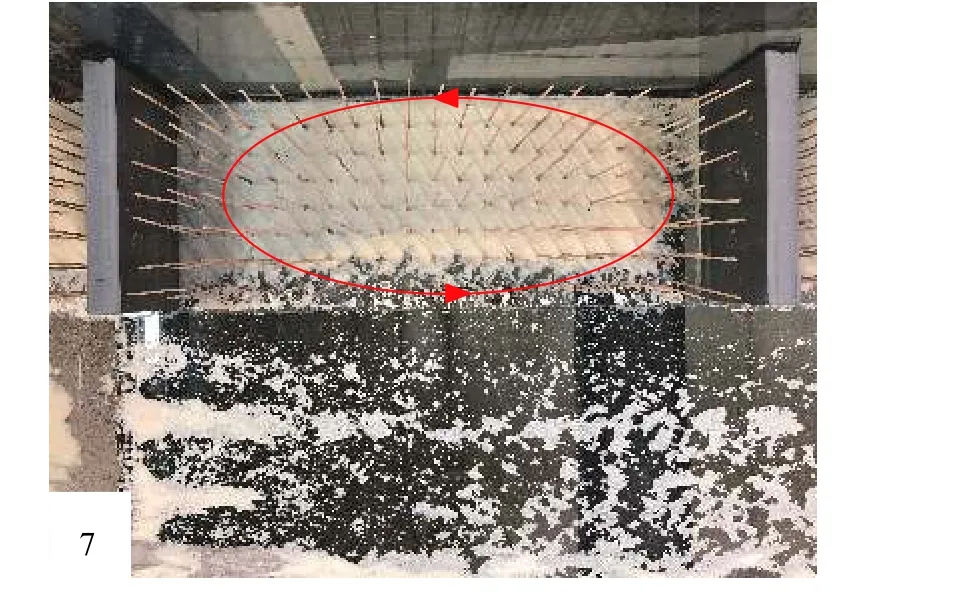

图12展示了植被条件下不同编号滞水区的泥沙落淤结果。与无植被工况类似,在4号滞水区之后,空腔内的淤沙结果在形态上具有高度相似性,说明了水流运动已具有周期性特点。由于植被群落的阻滞效应,Δ=25 mm条件下的滞水区只存在一个单环流结构,相应地,泥沙形态是一片完整落淤(图13),不存在工况1中的主、次落淤。植被化滞水区内的泥沙落淤过程与无植被工况一样,一方面,随环流进入空腔的悬移泥沙沿程发生落淤;另一方面,交界面处的涡体扩散导致主渠悬移质进入滞水区形成淤积。

图12 Δ=25 mm工况下滞水区内的泥沙落淤结果Fig.12 Sediment deposition in different groyne fields under case Δ=25 mm

图13 Δ=25 mm工况下7号滞水区的淤沙形态(俯视图)Fig.13 Sediment patterns in the 7th groyne field under case Δ=25 mm (top view)

3.3 落淤泥沙中值粒径与质量

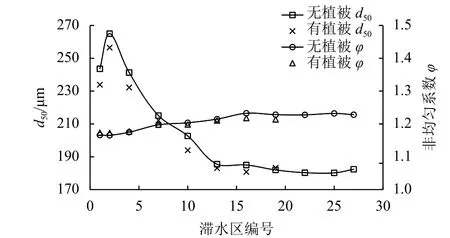

图14展示了无植被与Δ=25 mm工况下不同编号滞水区的泥沙中值粒径d50与非均匀系数φ。由图14可以看到,当水流经过前4个滞水区调整到周期性运动后,淤沙中值粒径d50整体上沿流程衰减。在4号~13号滞水区(即淤沙结果沿滞水区发展的过渡阶段),中值粒径d50存在明显的衰减;在13号滞水区之后(即淤沙结果沿滞水区发展的稳定阶段),中值粒径d50递减幅度微小,基本达到恒定。这是因为滞水区与主渠在进行泥沙交换时,主槽悬移质中的粗粒径部分优先在上游滞水区落淤,从而上游滞水区的淤沙中值粒径较大;越向下游,交换面附近的粗沙比例越少,悬移质平均粒径变细,所以下游滞水区的泥沙中值粒径较小。当交换面处的泥沙颗粒级配趋于稳定时,下游滞水区的淤沙中值粒径不再有明显变化。对于非均匀系数,其沿程基本不变,保持在1.2左右,说明淤沙比较均匀。

图14 淤沙中值粒径d50与非均匀系数φ随滞水区编号的变化Fig.14 Variations of median size d50 and non-uniformity coefficient φin different groyne fields

值得注意的是,对这两组工况而言,同一编号滞水区的中值粒径d50在无植被条件下更大。这是因为无植被条件下Kelvin-Helmholtz剪切层摆动由于不受植被群落阻碍,会震荡更加剧烈(即强紊动),从而能够驱动更粗粒径的泥沙进入滞水区。在2号滞水区,峰值d50(无植被)大于d50(Δ=25mm)。在2号滞水区之后,两组工况的滞水区会形成中值粒径的错位对比,依次表现出d50(无植被)大于d50(Δ=25mm)。

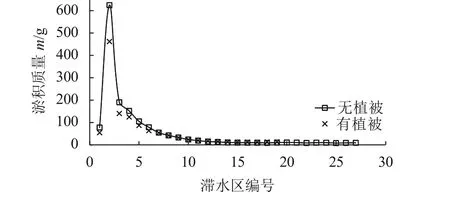

图15展示了无植被与Δ=25 mm这两组工况下不同编号滞水区的淤沙质量。与中值粒径变化规律相似,当水流调整到周期性运动后,淤沙质量在4号~14号滞水区(即过渡阶段)沿程衰减,在14号滞水区后(即稳定阶段),泥沙质量略有减小,接近恒定。这是因为当来流泥沙优先在上游滞水区落淤后,下游交换界面的悬沙浓度和平均粒径都会逐渐衰减,导致下游滞水区淤积质量减小。在经过一段距离后,交换面处泥沙水平趋于稳定,相应滞水区淤沙质量基本不再变化。

图15 淤沙质量m随滞水区编号的变化Fig.15 Var iations of deposition mass m in differ ent groyne fields

通过对比同一编号滞水区的泥沙质量,可以发现在上游滞水区(即1号~6号),淤沙质量m(无植被)大于m(Δ=25mm)。一方面,由于植被化空腔的淤沙中值粒径较小(即粗沙占比少),如前文所述;另一方面,由于植被群落会抑制滞水区与主渠间的水体交换[23],导致主渠悬沙无法被大量地输送到滞水区。上述两个原因共同造成了Δ=25 mm工况下滞水区泥沙淤积质量偏小。在下游滞水区(即7号滞水区之后),淤沙质量呈现出m(无植被)≈m(Δ=25mm),这是因为当两组工况的来沙条件一样时,上游落淤结果的差异,即m(无植被)>m(Δ=25mm),会导致下游交换面处悬沙浓度C(无植被) 本文对植被影响下的连续性滞水区分别开展了清水条件下的流场结构测量与泥沙条件下的落淤特性调查,得到了如下结论: 1)由于植被的阻滞效应,无植被滞水区的双环流结构会调整为植被化工况下的单环流结构,并伴随着环流速度的减弱。此外,植被会限制混合层内脱落涡的发展,导致拟序涡尺寸减小。 2)丁坝群的连续挑流作用阻挡了主渠床沙进入滞水区,空腔内的淤沙主要来源于细颗粒悬移质,包括两部分:跟随环流进入空腔的悬移质、跟随交界面处的紊动涡体扩散到空腔的悬移质。无植被工况下滞水区的淤沙形态为主、次两个落淤区,而有植被条件下则是完整的落淤区,这是由它们各自的环流模式决定的。 3)当水流经过上游滞水区发展成周期性运动后,滞水区的淤沙中值粒径与落淤质量沿流向依次衰减,其衰减梯度逐渐变缓,最后趋于稳定。受植被群落阻滞效应影响,植被化工况下的剪切层震荡与水体交换变弱,导致同等历时内植被化滞水区的淤沙中值粒径与落淤质量比无植被工况小,尤其是在过渡阶段的上游滞水区。 关于植被化滞水区的淤沙问题,本文只是考虑了有、无植被两组工况,缺乏对不同种密度滞水区淤沙特性的调查。考虑到自然情形中,植被密度会随季节发生变化,因此有必要在下一阶段开展植被密度变化下的空腔淤沙问题研究。4 结 论