旅游社区治理多主体共生行为模式演化探析——以青海省互助土族故土园为例

邵 利,唐仲霞,向 程,任奚娴,柴 健

(1.青海师范大学经济管理学院,西宁 810008;2.青海省自然地理与环境过程重点实验室,西宁 810008;3.青海师范大学地理科学学院,西宁 810008)

社区治理是以提高社区自治能力、促进社区健康发展为目标,以法律法规与道德规范为指引,有社区成员对社区内的公共事务进行管理的过程[1]。20世纪90年代,治理被引入到旅游发展研究中[2]。在《Tourism:A community approach》一书中,墨菲提出了一种社区整合的方法,并且认为重视社区发展将有助于缓和经济、社会与环境的关系[3],随后由甘恩将其引入到旅游发展治理过程中[4]。国内外学者关于旅游社区治理的研究主要集中在社区治理模式、权力结构关系、治理路径与演化等方面[5-10]。依据国内学者现有研究,目前中国旅游社区治理的模式主要有3 种,即政府主导型、企业主导型、社区自治型[8];关于对治理路径的探讨则大多涉及民族村寨、特色小镇、旅游度假区等旅游地[11-13],研究视角也较为广泛,涉及全域旅游、精准扶贫、供给侧改革等[14-16]。

共生概念公认最早出于1879年德国微生物学家德贝里的研究,是指不同物种间形成的紧密互利关系[17],其含义较为广泛,是包括互利共生、寄生和偏利共生等在内的一个集合范畴。共生本身包含着联系的观点,因而对其研究也渗透到经济学、社会学、建筑学等领域[18]。其中,尤以经济学研究为代表,共生率先被袁纯清学者引入企业研究领域,他认为共生是在共生环境中共生单元依照特定的共生模式所形成的关系,提出了包含共生单元、共生环境、共生关系在内的共生三要素[19],并建立了共生理论。而共生被运用到旅游学研究中最早是在20 世纪末,1988年戴雄武[20]在旅游资源研究中第一次引用了共生一词,随后在2001年,钟俊[21]对旅游共生的基础理论进行了探讨,这被认为是旅游共生起步阶段的标志,为后续旅游研究提供了理论基础。

综上所述,关于旅游共生的研究虽然日益广泛,但是针对旅游多主体共生行为模式的研究较少,关于共生模式的历时性比较研究更是匮乏。本研究以共生理论为基础,以青海省互助土族故土园为案例地,在旅游共生三要素的界定上,认为共生主体是包含当地政府、旅游企业、社区居民、游客在内的4 个共生主体单元;旅游共生环境是以旅游资源为基础的社会、经济、文化等综合环境统一体;在旅游共生关系中通常认为理想关系为一体化共生,而对称互惠共生是共生系统演进的基本方向,是旅游共生的最佳行为模式,在此基础上探讨互助土族故土园旅游社区治理多主体共生行为模式及其演化,倡导运用合作但并不排斥竞争的方式,实现旅游社区的共生良性发展。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

互助土族自治县隶属于青海省,是全国惟一的土族自治县,土族约占全县总人口的20%,同时还融合了藏族、蒙古族等少数民族,有着“彩虹故乡”的美誉[22]。互助土族自治县自古地理位置优越,与省会西宁市相连,兰青铁路和甘青高速公路穿境而过,区域内旅游资源丰富,其中,互助土族故土园是区域内久负盛名的景区,其核心景区主要有天佑德中国青稞酒之源、彩虹部落土族园、纳顿庄园、西部民俗文化村以及小庄民俗文化村。景区文化元素特色鲜明,涵盖土族民俗、青稞酒、建筑、宗教等方面,是国内外游客集中了解土族民俗文化的首选之地[23]。景区也在2017年晋升为青海省第三个国家5A 级景区,当年年接待游客逾374 万人次,实现旅游总收入16.8 亿元,分别同比增长15% 和20%[24],与此同时以东和麻吉、西山牙合等为典型的乡村旅游发展势头也很强劲,基础设施日臻完善,地区接待能力进一步增强,旅游业发展前景十分广阔。

1.2 数据来源

本研究量表由2 个部分构成,一部分为多主体共生指标体系构建,另一部分为人口结构学特征指标设计。在多主体共生指标体系构建方面,本研究以共生理论为指导依据,充分发掘借鉴政府在旅游发展中的职能、旅游企业的社会责任、社区参与中不同主体之间的相关性以及国内外旅游相关研究综述等,凝练、总结出针对性较强的多主体之间的共生关键因素。①政府问卷中,政府与居民、企业、游客以及政府内部之间分别存在4、5、4、5 个共生关键因素,具体包括注重传承、服务质量可靠、遵守规范和沟通协调等18 个共生关键因素;②居民问卷中,居民与政府、企业、游客以及居民内部之间分别存在4、4、6、5 个共生关键因素,具体包括公平公正、信息公开、尊重民风民俗、继承发扬等19 个共生关键因素;③企业问卷中,企业与政府、居民、游客以及企业内部之间分别存在5、4、5、5 个共生关键因素,包括引导扶持、配合协作、认可服务、达成共识等19 个共生关键因素;④游客问卷中,游客与政府、居民、企业以及游客内部之间分别存在3、4、4、4 个共生关键因素,包括监督管理、民族特色鲜明、自然淳朴、友好文明等15 个共生关键因素。4 套问卷均借鉴李克特七分制量表形式,1~7 分反映一主体对另一主体的感知差异性,分别代表非常不同意、不同意、稍微不同意、一般、比较同意、同意、非常同意7 个层面。

在人口结构学特征指标设计方面,包括共性指标与特性指标2 个方面,共性指标涉及性别、年龄、民族、职业、受教育水平和收入水平;特性指标针对不同主体有不同体现,例如针对企业问卷涉及被调查者工作时长等问题,针对游客问卷涉及游览时长、出行方式等问题,体现科学与合理性。调研人员分别于2012年和2017年针对互助土族故土园旅游社区四类主体展开了相关调研。

1.3 研究方法

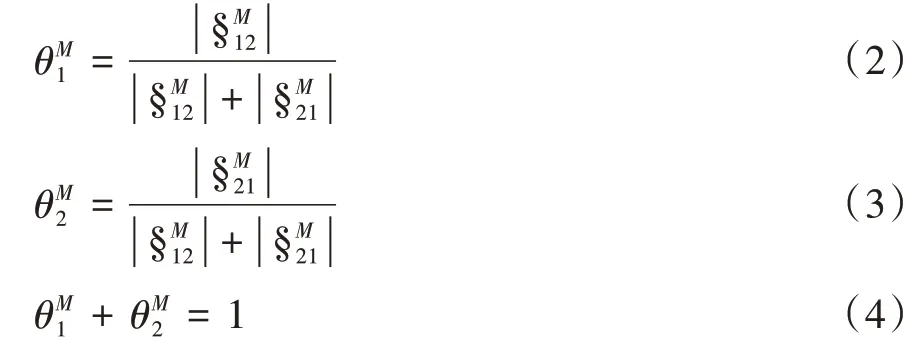

1.3.1 共生度模型 共生度即2 个共生单元之间质参量变化的关联度,是反映2 个共生单元质参量相互影响程度的指标。定义存在共生单元1 和2,其质参量分别为ZM1、ZM2,dzM1∕ZM1和dzM2∕ZM2分别为共生单元1 和2 质参量的变化量[25]。则共生单元1 和2 的共生度为:

式中,若§M12=§M21>0,则2 个共生单元处于正向对称共生状态;若§M12≠§M21>0,则2 个共生单元处于正向非对称共生状态;若§M12=§M21<0,则2 个共生单元处于逆向对称共生状态;若§M12≠§M21<0,则2 个共生单元处于逆向非对称共生状态[25]。

1.3.2 质参量的确定 以问卷数据为基础,采用SEM 进行共生关联度的定量估算,定量分析显变量与所归属共生主体的隐变量,即共生维度与政府-居民-企业-游客交互感知之间的具体数量关系,获取共生测度指标在所归属共生主体的隐变量总量中的权重。依据权重计算得到所归属共生主体的隐变量的大小,并依据这些数值应用AMOS 软件进行拟合分析,最终得到主体单元质参量的定量值[25]。

1.3.3 共生系数 共生系数指共生单元之间的相互影响程度[25],定义共生单元1 和2 的共生系数θM为:

本研究将共生系数用于民族旅游社区主体关系的研究中,反映治理主体共生度的相互影响程度,共生系数为非负数,二者和为1。若=0,表明共生单元1 对2 无任何作用;若=1,表明共生单元1对2 有作用,而2 对1 无任何作用;若0<<0.5,表明共生单元2 对1 的作用大于1 对2 的作用;若=0.5,表明二者相互作用相同;若0.5<<1,表明共生单元1 对2 的作用大于单元2 对1 的作用[25]。

1.3.4 共生关联度 共生关联度£M的大小反映共生单元1 和2 关联度的高低[25],公式为:

2 问卷发放及信度效度分析

2.1 问卷发放

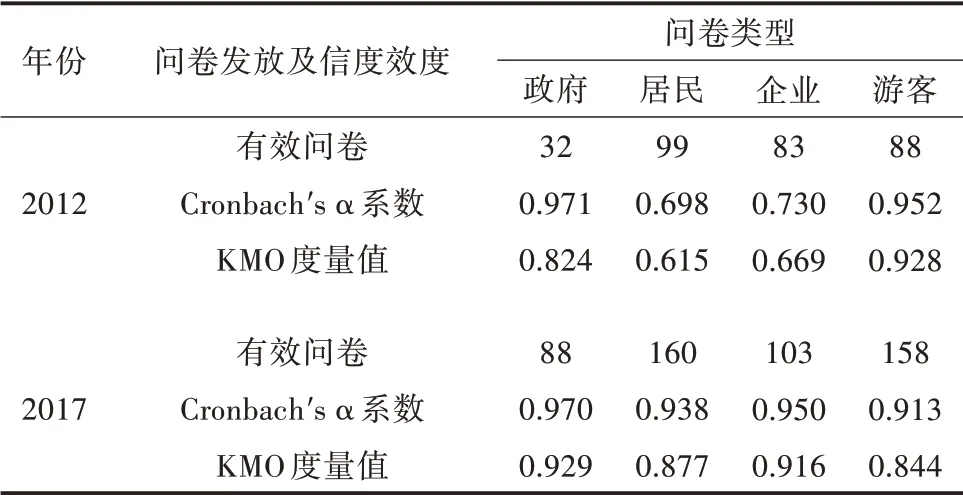

本研究于2012年和2017年分2 次发放问卷,剔除少数无效问卷之后,共得到有效问卷811 份,其中,2012年有效问卷302 份,2017年有效问卷509份(表1)。在问卷的人口结构学特征中,2 次调查的男女性别比例基本相当,2012年男性被调查者略多于女性,2017年女性被调查者多于男性。具体来看,政府问卷中,关于所涉及部门均表现为旅游局工作人员占比最高,工作时长在5年以上的占比分别为84% 和68%;居民问卷中,2 次被调查者的职业与民族具有广泛性,而其中以土族占比最高,在当地生活时间超过5年的占比分别为56% 和80%;企业问卷中,工作时长在2年以上的占比分别为56% 和40%;游客问卷中,16~65年龄段均有一定占比,职业涉及管理人员、企业职员、商人、个体户等,体现出游客层次的广泛性。

2.2 信度效度分析

问卷的信度即为问卷的可靠性,本研究采用SPSS19 可靠性分析来测算2 次问卷的信度。通常用输出的Cronbach"sα系数来体现,α越大表示问卷的信度越高,最低可接受值为0.6[25]。由表1 可知,2 次调查问卷的α最低值分别为0.698、0.73,均大于0.6,其余各值均大于0.9,说明问卷信度总体较高,符合研究要求。

问卷的效度通常用因子分析的方法来测算,测算指标为KMO 度量值和Bartlett 球形度。通常认为KMO 度量值在0.9 以上表示问卷效度非常高;在0.8~0.9 表示问卷效度很高,在0.7~0.8 表示问卷效度高,最低可接受值为0.6[25]。由表1 可知,KMO 度量值最低分别为0.615、0.669,均大于0.6,其余各值均大于0.8,总体上,问卷的效度较高。

表1 问卷发放及信度效度

3 互助土族故土园旅游社区的共生行为模式分析

3.1 互助土族故土园旅游社区的共生度

2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生度分析结果如表2 所示。基于表2 对共生度作出相关界定,本研究认为若|§M12-§M21| < 0.1,则认为§M12=§M21。

表2 2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生度

由表2 可知,政府与居民(G-R)、居民与游客(R-T)、企业与游客(E-T)之间由正向对称共生状态转化为正向非对称共生状态;政府与企业(G-E)之间由正向非对称共生状态转化为正向对称共生状态;政府与游客(G-T)、居民与企业(R-E)之间保持不变,均为正向非对称共生状态。

3.2 互助土族故土园旅游社区的共生系数

2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生系数如表3 所示。

表3 2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生系数

由表3 可知,2012年数据显示,0<θegM<0.5<θgeM<1,0<θetM<0.5<θteM<1;2017年数据显示,0<θgeM<0.5<θegM<1,0<θteM<0.5<θetM<1;2012年与2017年其余不同主体共生系数显示,0<θgrM<0.5<θrgM<1,0<θtgM<0.5<θgtM<1,0<θreM<0.5<θerM<1,0<θtrM<0.5<θrtM<1。

不同主体共生系数分析结果表明,2012年政府对企业的作用大于企业对政府的作用,并且游客对企业的作用大于企业对游客的作用,而在2017年则表现出相反的结果。2012年和2017年其余不同主体之间在相互影响作用上表现出一致性,即居民对政府的作用大于政府对居民的作用,政府对游客的作用大于游客对政府的作用,企业对居民的作用大于居民对企业的作用,居民对游客的作用大于游客对居民的作用。

3.3 互助土族故土园旅游社区的共生关联度

2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生关联度如表4 所示。

表4 2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间共生关联度

由表4 可知,从总体上来看,2012年互助土族自治县4 个主体单元之间的共生关联度在0.8~1.1,企业-游客之间的共生关联度最高(1.03),政府-企业之间的共生关联度最低(0.84)。而2017年互助土族自治县4 个主体单元之间的共生关联度在0.4~1.2,政府-游客之间的共生关联度最高(1.19),政府-居民之间的共生关联度最低(0.42)。2017年,政府-企业(G-E)、政府-游客(G-T)、居民-企业(R-E)、居民-游客(R-T)之间的共生关联度高于2012年,政府-居民(G-R)、企业-游客(E-T)之间的共生关联度则低于2012年。

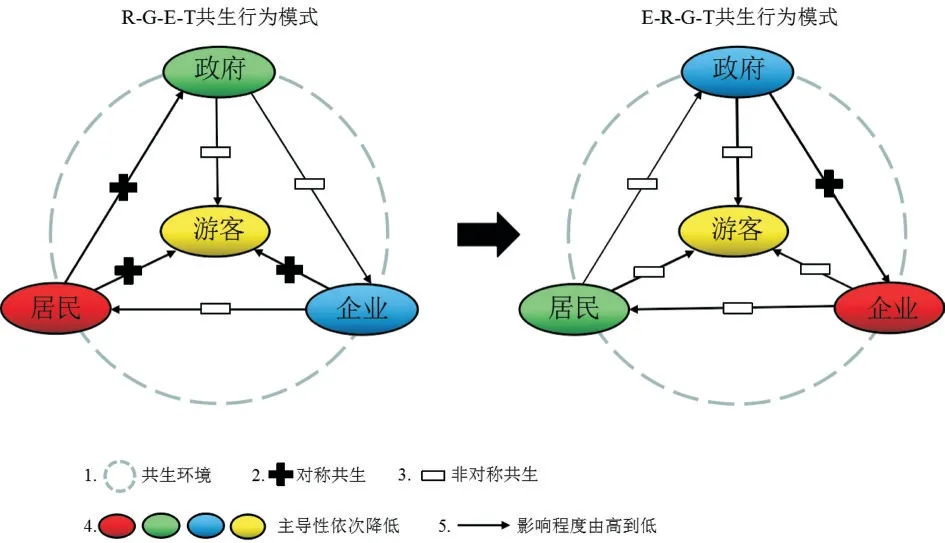

3.4 互助土族故土园旅游社区的共生行为模式

依据共生度、共生系数以及共生关联度,来确定互助土族故土园旅游社区不同主体单元之间的共生行为模式。共生度是反映2 个主体之间是否具有对称共生关系的变量;共生系数反映了2 个主体之间影响程度的大小;共生关联度是反映2 个主体之间关联度高低的变量。根据以上指标的关系,最终确定互助土族故土园旅游社区2012年为R-G-E-T共生行为模式,2017年为E-R-G-T 共生行为模式,从2012年到2017年互助土族故土园共生行为模式实现了从R-G-E-T 到E-R-G-T 的演化,如图1 所示。

图1 2012—2017年互助土族故土园共生行为模式演化

4 小结与讨论

研究结果表明,①2012年与2017年互助土族故土园旅游社区不同治理主体相互之间的共生度均大于0,各主体之间均为正向共生关系;②2 个时间段,互助土族故土园旅游社区不同治理主体之间的相互影响存在差异性;③与2012年相比,2017年互助土族故土园旅游社区政府-企业(G-E)、政府-游客(G-T)、居民-企业(R-E)、居民-游客(R-T)之间的共生关联性有所加强,政府-居民(G-R)、企业-游客(E-T)之间的共生关联性有所削弱;④不同时间段内,互助土族故土园旅游社区的四类共生主体之间均为正向共生行为模式,但由居民主导-政府推进-企业协助-游客参与的R-G-E-T 共生行为模式演化为企业主导-居民推进-政府协助-游客参与的E-R-G-T 共生行为模式。

旅游共生主体归根结底为旅游利益相关者,其对利益的关注可能驱动共生,也可能阻碍共生[16],在旅游业不断向上发展的旅游共生大环境中,各主体均在加强彼此之间的良性合作,但各主体在职能、地位、利益诉求等方面的差异性,促使彼此之间的相互影响作用存在偏差。互助土族故土园晋升为国家5A 级景区经历了十余载,而旅游业发展在前期处于相对滞缓阶段,2013年才正式启动国家5A 级景区创建工作,至2017年3月初正式挂牌[23],期间离不开各方的共同努力。创建5A 级景区之前,西部民俗文化村和小庄村是旅游发展的重心。此时,当地政府在旅游发展方面起到了助推器的效果,旅游企业未完全开发其旅游功能,在提供旅游服务方面制约性较大,因此,2012年互助土族故土园旅游社区形成了居民主导-政府推进-企业协助-游客参与的共生行为模式。

2013年成为旅游发展提质增效的转折点,地方政府为加快推进互助土族故土园创建国家5A 级景区,举办了多次旅游推介会,吸引省内外多家旅行社与媒体前来参加,旨在推动全县旅游业原生性、差异性、特色化发展。近年来,互助土族自治县将彩虹部落、纳顿庄园培育成省级旅游文化产业示范基地,发展了当地民俗旅游接待户和文化旅游产品加工专业户700 余家,加上省级旅游业专项资金的大力支持,为景区基础设施建设提供了保障。在当地政府支持下,景区内部核心景点全部经过了国家5A 级景区标准差异化、精细化打造,形成多位一体的核心景区[26],激发了当地居民与旅游企业的活力。至此,旅游企业成为景区的核心主导,景区开始由管委会和统一的管理公司运营,当地居民在以民俗文化为魂的旅游社区其地位依旧重要,小庄村与西部民俗文化村成为集土族建筑文化、服饰文化、餐饮文化、歌舞文化、民俗文化于一体的民俗旅游接待点,当地居民旅游从业人员达90% 以上。作为与游客的直接接触者,当地居民与旅游企业在旅游共生环境中的从业行为决定了游客的第一体验,互助土族故土园经过创建国家5A 级景区的艰辛历程,各共生主体之间的地位与作用也发生了转化,最终形成了企业主导-居民推进-政府协助-游客参与的共生行为模式。

民族地区旅游业已经成为助推地区经济发展和人民生活水平提高的重要力量,然而如何协调利益主体关系成为民族地区旅游业发展的症结所在。互助土族故土园旅游社区各利益主体之间,政府-企业、政府-游客、居民-企业、居民-游客的共生关联性有所加强,但政府-居民、企业-游客的共生关联性有所削弱。由此看出,各主体之间是一个利益交织复杂的动态过程,而其中,当地居民则是旅游业发展的关键环节,他们的存在及其对旅游发展所持的态度,直接关系到旅游地的兴衰存亡[27]。然而当地居民也是利益分配中最易被忽视的群体,他们与旅游企业及当地政府的利益协同,主宰着旅游地的发展进程,一方面他们高度参与旅游活动,另一方面由于内外部因素使他们与当地政府、旅游企业之间存在利益矛盾。因此,在今后的旅游发展过程中,应呼吁各方主体更多地关注当地居民的利益得失,当地居民才是民族地区旅游业持续健康发展的活的灵魂。