从敦煌习字蒙书看唐代敦煌童蒙书法教育

蒙天霞

一、官学体制下的童蒙教育

中国古代的童蒙教育主要以识字、习字、背诵为主,注重对学童进行基础性知识与道德修养教育。在这一阶段中,识字是童蒙教育的主要内容,要完成这一重要教育内容,往往通过习字。据文献记载,唐初:“又诏秘书外省别立小学,以教宗室子孙及功臣弟子。”[1]但是,这样的学校只有贵族及功臣子弟才有资格入学,并不惠及百姓。直至武德七年二月高祖下《置学官备释奠礼诏》诏诸“州县及乡里,并令置学”[2],这才把童蒙教育扩展到全国。武德五年,改瓜州为西沙州,州治设在敦煌。这说明,唐代时期敦煌的童蒙教育是在官学体制下进行的。唐代的官学体制中,州有州学,县有县学。唐代敦煌地区设沙州,下置敦煌和寿昌两县,在法国巴黎藏敦煌写本编号P.2005《沙州都督府图经》残卷中便详细记载了沙州官学的有关设置:“州学右在城内,在州西三百步。其学院内,东厢有先圣太师庙堂,堂内有素(塑)先圣及先师颜子之像。春秋二时奠祭。县学右在州学西连院。其院中,东厢有先圣太师庙堂,堂内有素(塑)先圣及先师颜子之像。春秋二时奠祭。”另外,通过敦煌市博物馆藏编号067 的敦煌写本《地志》残卷,我们也可以知道敦煌属于上县。《唐六典》中对于上下县编制员额有这样的规定,上县县学“博士一人,助教一人,学生四十人”[3]。沙州州学的编制与员额也符合唐朝官学的基本制度。

习字蒙书是古代童蒙教学活动的重要教材之一,现存世敦煌习字写本主要以《千字文》《开蒙要训》《上大夫》等为主要内容。学童学习初始,以识字、习书入门,次习启蒙教材,正所谓“五尺童子,耻不言文墨焉”[4]。在唐代,由乡里村学承担童蒙书法教育活动。虽然乡里村学是官学体制下的教育机构,但实际上属于私学性质。中央下诏规定教学要求,但是在诸多细节上,如经费、教师以及学生安排上却没有具体的规定,“乡学虽或由官立,实以人民自设为多”[5]。

二、佛教昌盛下的寺学

唐时期的敦煌地区,州学、县学、家学、寺学和义学都是蒙学体制下的教育活动。从现存的敦煌有关资料中,我们可以知道唐五代州县学与寺学是共存的。但后期,吐蕃占领敦煌,唐体制下的官学随之衰落,甚至停办,私学取而代之,并在当地蒙学教育中扮演了主要的角色。在这样的社会条件下,即使在归义军收复河西之后,寺学仍然在继承的基础上得到了新的发展。据李正宇先生考证,“归义军时期的敦煌学校共计二十五所,……敦煌县……人口估计一万左右。平均每四百人就有一所学校。每所学校平均十名学生的话,也有两百五十名学生,占总人数的四十分之一,可以说教育相当普及了”[6]。这也从侧面说明,唐敦煌时期的私学兴盛。虽然州学荒废了,但是佛教发达,寺院兴盛,学校教育并没有荒废,而是由寺院接管教育工作。敦煌寺学的兴起和发展,是在吐蕃占领敦煌时期,我们可以从敦煌出土文书中的学郎题记中得到答案。当时,很多高门子弟入读寺院,如S.707 题记卷末中记载,曹元深曾就读于三界寺,“孝经一卷,同光三年乙酉岁十一月八日三界寺学仕郎郎君曹元深写记”。P.3692 卷末题记中记载索勋之孙索富通也曾就读于金光明寺:“壬午年二月廿五日舍光明寺学郎索富通书记之。”

敦煌的寺学教育经历了吐蕃占领时期和归义军时期。吐蕃统治时期的教材使用的语言是汉蕃双语,在这里我们只讨论归义军时期的寺学教育。归义军时期学校教育由于恢复了汉语教学,寺学教育比之吐蕃占领时期更加繁荣。蒙书类教材主要有《千字文》《百家姓》《太公教》《珠玉抄》等,从教材选择上来看,这一时期的寺学基本遵循官学体制下的童蒙教育。我们虽然不能从敦煌出土文书中得到敦煌寺学存在的确切记载,但是,从出土文书中的学郎题记仍可知寺学是确切存在过的。如P.3393《杂记》杂抄残卷前有题记:“辛巳年十一月十一日三界寺学士郎粱流庆书记之也。”P.3189《开蒙要训》题记有:“三界寺学士郎张宗彦写记。”[7]据前人考证,唐归义军时期,共有17 所敦煌寺院,其中永安寺 、净土寺、金光明寺、莲台寺、乾明寺、龙兴寺、三界寺、灵图寺等10 所寺院有学郎题记。在寺学教育下,平民百姓子弟拥有与高门子弟同样的受教育权利,打破了贵族对学校和教育资源的垄断。在这样的教学原则下,敦煌的童蒙教育显现着独特的教学特点。由于实行的是普及性教育,童蒙教育对学童的要求并不苛刻,教学也多为一般性的识字和读书训练。进行识字教育的同时,

寺学也向学童传授社会和生活等方面的现实知识。而对要参加科举考试,考取功名的学子们来说,这是不够的。因而,其教育内容定有所差异。相对来说,在教育内容、教育方式以及教育者上,中原内地和西北敦煌地区的童蒙教育是存在差异的。研究表明,中原内地童蒙教育更注重学子能否通过科举考试,其性质为应试教育。而敦煌地区更注重实用性,更多把重心放在传授实用的社会生活内容上。

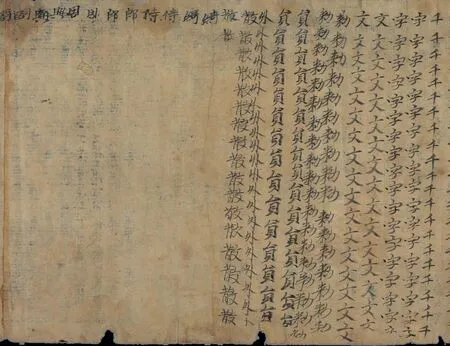

敦煌《杂抄》P.3393残卷 法国巴黎国家图书馆藏

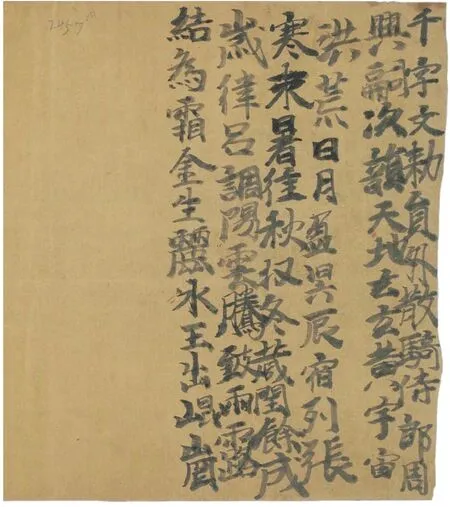

敦煌《千字文》习字蒙书 法国巴黎国家图书馆藏

三、敦煌所出习字蒙书概况

敦煌传世习字蒙书写本主要是《千字文》《上大夫》《开蒙要训》。《千字文》是古代童蒙读物使用最广泛、流传最久远的识字教材之一,是周兴嗣在梁武帝大同年间(535—545)所编。该作品内容丰富,简明易懂,易于学童背诵。现传世的敦煌《千字文》写本多达五十多件,如S.2703、S.5657、P.2457、P.2647、P.3114 这几件都是以《千字文》为内容的写本。

S.2703 这组写本是练习《千字文》的习作,长274 厘米。书写内容为《千字文》“光、果、珍、李、柰、菜、重、芥、薑(姜)、海、醎(咸)、腾、致、雨、露、结、成、霜、金、生、丽、水、玉、出、崐、岗”等26 字。据李正宇考证,现存纸本83 行,每列3 至27 字,共1448 字,有学生、教师所写笔迹,包括教师示范字、批语。

S.5657 的内容抄写在背面,现残存14 行,内容为“霜金生丽水玉出昆”,但是“霜”字行严重缺损,“昆”也仅剩一行。除去这两字行,其他各字分别练习两行,每行13 至30 字不等。

P.3114 的抄写内容为《千字文》里面的“千字文敕员外散骑侍郎”,每字抄写两行,先抄写每行首字,首字字体较大,按首字顺序依次练习抄写,每行抄写十几至四十遍。

《上大夫》又名《上大人》,篇幅较《千字文》极小,仅25 字,至宋、元、明、清仍是流行的童蒙教材。从现公布的敦煌文献来看,《上大夫》写本共有8 件,其中英藏4 件,分别是S.747、S.4106、S.6606、S.6960;法 藏4 件,分 别 是P.3145、P.3797、P.3806、P.4900b。

敦煌《千字文》习字蒙书 法国巴黎国家图书馆藏

S.747 从形式上看是孩童练习时的杂写,有不少教材内容,其中《上大夫》仅残存1 行,内容为“上上上上大夫□□己化三千七十二□”。

S.4106 书写在背面,也是孩童练习所写,其中一小段是《上大夫》,写道:“上大夫丘乙己化三千七十工女小生八九子牛羊千口捨宅不受大了于申子乙□元夫者也。”

S.6606 是卷子本,与前两件一样,书写在卷子背面,4 行,内容为“上大夫丘乙己化三千七十士女小子”。

S.6960、P.3145、P.3797、P.3806 这几件写本均是卷子本,背面抄写《上大夫》,内容或长或短。值得一说的是编号为P.4900 的写本,这件是一张残纸,原卷第一行有朱文“试文”二字,其次有九行字,每一行的首字均为朱文书写,应为教师示范所写,从右至左依次为“上大夫丘乙已化三千”,朱文下面有一行墨书,每行十几个字不等,应为学童习字。

《开蒙要训》是唐五代民间流行的识字类蒙书,内容与《千字文》无较大差异,但较《千字文》更为通俗,所述内容也更偏向于现实生活。《开蒙要训》长期流行于唐五代敦煌地区,当时的州学、县学、寺学均以此作为童蒙教学教材。现存《开蒙要训》敦煌写本中有40 多件,均未标示作者名氏。

P.2717 整卷子有两部分:一部分是《开蒙要训》完整的内容,另一部分是《开蒙要训》的习字练习。令人不解的是,内容同出自《开蒙要训》,但是前后却不尽相同,前者内容从“乾坤覆载”到“瞳□肌肤”,后者却从“雪”到“方”。

S.705 卷是英藏敦煌文献,从尾部题的“开蒙要训一卷 大中五年辛未三月廿三日学生宋文献诵、安文德写”可知,这是学郎抄写的。

四、敦煌习字蒙书中的书法教育

从现存的敦煌习字蒙书我们可直接窥见书写者当时的书写状态,进而推测当时的学习方法和教学方法。

敦煌《千字文》P.2457 习字蒙书 法国巴黎国家图书馆藏

(一)学习方法

从上述敦煌习字蒙书写本来看,学童通过重复法反复练习单字,每字练习一到两列,如《千字文》S.2703,练习内容为“光、果、珍、李、柰、菜、重、芥、薑(姜)、海、醎(咸)、腾、致、雨、露、结、成、霜、金、生、丽、水、玉、出、崐、岗”等26 字。从练习日期上看,这26 个字非在一日完成,写本上可见的日期有“廿五日”“二十六日”“二十七日”“十八日”“十九日”“二十日”“二十一日”等,从数量上看,每个学习阶段练习3 到5 字不等。与现在的书法教育一样,在习字数量上,古代也不多。在每个日期后面有一“休”字,这说明一个学习阶段结束。再如S.2647,这一件中的008、009、010 三部分是《千字文》的内容,练习内容从“散”到“宙”共15 字,每字书写一行,如此反复练习。我们仔细观察这一张习字,还可以发现,第一行字的墨色与后面的书写稍有不同,前者更浓些,应是学童先书写每字的顺序,即第一行,再按照此顺序依列练习。从字的用笔方面来看,较为随意,前面的书写较后面的工整严谨,越往后用笔渐趋懒散,字距、行距也拉大。P.2717、S.5657、P.4900、P.3114 等大多数写本采用此方法进行练习。

敦煌习字蒙书S.2703 残卷 选自四川人民出版社《英藏敦煌文献》

除了单字练习,还有就完整篇章进行抄写练习。这样的学习方法也不少,如《开蒙要训》P.2717、《千字文》P.2457。P.2717 前文已经介绍过,不赘述。值得注意的是,P.2717 前后两部分内容有出入,抄写练习并没有依据完整内容从头到尾依次抄写练习,而是从中截取内容抄写,这说明学生学习形式并不是僵化的,可适当以学生的兴趣选取练习内容。P.2457 写本也是平时练习所写,这一写本中多字出现多次修改、重写的现象。“次”有涂抹痕迹,墨色浓淡不一,可能是作者书写错误或者不满意而改;“玄”重写了两次;“腾”的“月”旁、“来”的横画和两个点画、“致”左边偏旁“至”等字也有修改的痕迹。关于修改涂抹,笔者有两种猜测:一种是与现代学生抄写课文练习一样,抄写错误或不满意的直接予以改正;第二种是教师在批改过程中直接为学生做改正。

(二)教学方法

第一种是鼓励法。童蒙教育以教授孩童基础性知识为主,在孩童学习过程中给予鼓励有助于学生激发学习兴趣。如前文所述,P.4900《上大夫》写本不仅保留了学童习字进程、习字状态等宝贵信息,还有其特别之处,即在写本中保留了教师的批语。“丽水玉”后面有“渐有少能,亦合甄赏”几字,实际上就是教师批语,大意就是:“学生的习字渐有进步,应该给予赞赏。”这表达了教师的鼓励与希望。

第二种是教师示范法。从不少写本中我们可以直观感受到这一方法。如P.4900 这一写本,有红、黑两种墨迹,从笔迹、用笔技巧上来看,显然不是出自同一人的笔迹。通过对比“上”的竖画、“大”的捺画、“丘”字的结构等细节,红色字迹有可能是教师示范字。学生在教师示范字下面依次练习书写。教师每字写几遍,学生跟着练习几列,从中也可以看出教师对学生的练习有明确的数量要求。再如P.2703 这一件写本,也有教师示范用字。每七八个字就有一个示范。

敦煌《千字文》S.5657V.1习字蒙书 英国伦敦不列颠图书馆藏

第三种是阶段学习法。如前S.2703 写本,学生每个阶段习字3 到5 个不等,一个学习阶段结束教师批以“休”。陈元靓《事林广记》中说到孩童写字时,也提到学童每日习字不得过两字,两字端正,才能换字,如贪多,字就写得不好。如果让学童一开始就写很多字,难度太大,学童也不可能完成。

五、结语

本文通过对部分敦煌习字蒙书进行解读,探讨了在官学、寺学教育体制下唐代敦煌地区的童蒙书法教育的特点,并进一步阐述这一时期在进行童蒙教育过程中,采用的教材、学习方法、教学方法。受社会条件的影响,寺学较之官学更盛,也表现出其普及性教育的特点。因而,此时的童蒙教育主要以基础性知识普及为主,兼有现实生活常识。所采取的教材除了本地区自编的特色教材外,《千字文》《上大夫》《开蒙要训》皆是中原地区流行教材。综合考虑敦煌地区的地理环境、社会条件等,唐敦煌地区的童蒙书法主要以日常需要为主,而在日常书写状态下的敦煌习字蒙书恰恰为我们提供了重要信息。

注释:

[1]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1163.

[2]宋敏求.唐大诏令集[M].上海:学林出版社,1992:490.

[3]李林甫.唐六典[M].北京:中华书局,1992:752.

[4]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1984:84.

[5]吕思勉.隋唐五代史 [M].上海:上海古籍出版社,1984:1276.

[6]李正宇.唐宋时代的敦煌学校[J] .敦煌研究,1986(1):39—47.

[7]郑阿财,朱凤玉.开蒙养正——敦煌的学校教育[M].兰州:甘肃教育出版社,2007:10.