剖裂玄微

——读《蘧草法帖》

口述人:朱晓光( 复旦大学王蘧常研究会理事)

“中夜不能寐,起读《太史公书》,至《孟子传赞》,抚然自语曰:‘利,诚乱之始也,上下交争,国将奈何?’不觉涕泗交颐。无可告语,遂作此简与弟,知老人心苦也。”这是《蘧草法帖》中瑗仲老人写给冯其庸先生的众多信中的一封,我反复拜读,亦不停感慨,想起今日今时之状,每次读来泪眼婆娑,良久未能平复。

老人的一生经历了最为动荡的几个时代,一路颠簸崎岖,奔波不止,直至晚年亦多居病中。老人也多在书信里感慨“老不可医”,可令我惊叹的是,这与他晚年老树枯藤、真元弥漫的书写可谓天地之别。

六州铸错事全非,又报家乡劫火飞。如鹊绕枝何处宿,似儿失乳向畴依。梦中灯火人无恙,泪底松楸望总违。二十四时肠百转,几回步月几沾衣。

瑗仲老人写这首《哭故乡嘉兴沦陷》诗时不满40 岁,日寇铁蹄下的故乡海氛惨厉,生气殆尽,壮年的瑗仲悲愤不已,幼始积学发诸笔端,字字句句皆是心忧天下、挂牵苍生的家国情怀。

一首诗,一封信,如今跨越几乎一个世纪,远非文书艺事能尽述,尤其让我们以书艺自居的后来者汗颜、沉思。

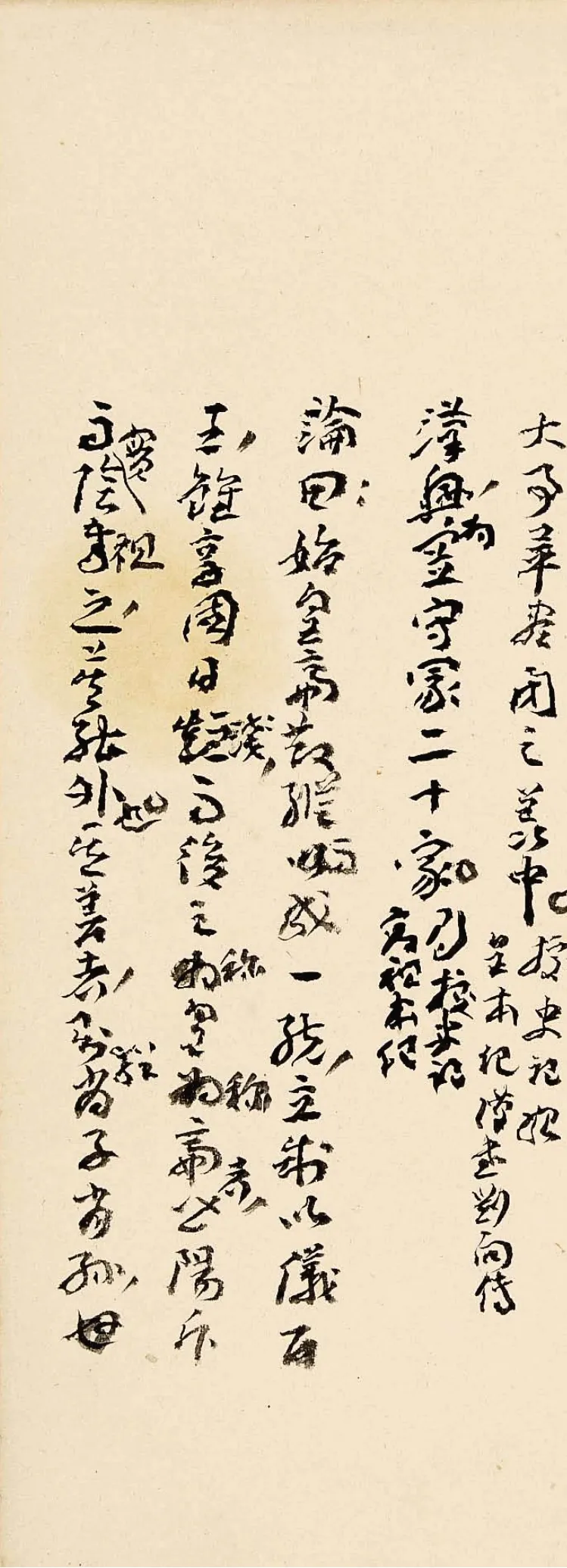

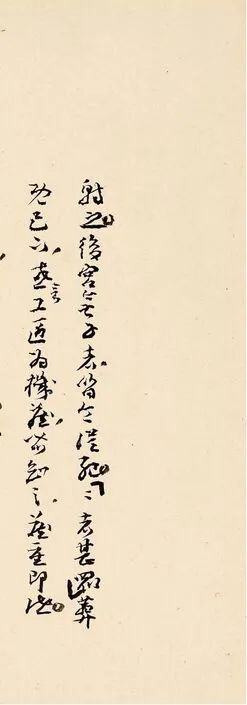

至于书法,瑗仲老人常言“自幼即笃嗜”,“笃”“嗜”二字,足见老人一生不懈的磨砺。《蘧草法帖》洋洋五百余通信,从1925年到1989 年六十五年间,书信往来者多为同道学人知己、学生和家人,这些极其珍贵的书牍以最日常、最朴素的方式呈现了瑗仲老人几乎一生的书写源流,尤其是支撑起他走向书写巅峰的渊博学识和风骨。

瑗仲老人所处时代,北方尚碑余绪未断,南方兴帖流风渐起,尤其人文荟萃的海上,碑帖之争此起彼伏,百花争妍。老人却一生都在章草领域独持孤行、竭思幽宗,几乎以一己之力扛起了现代章草书法的振兴。晚年的书写更是真力弥漫,灿烂天机。《蘧草法帖》中许多首次面世的晚年书信,看似日常略不经意的笔触间,荡漾着纯真情怀,充盈着生机真元,犹如象王回旋、大智圆觉,一切玄微皆在平淡中绽放,天地山河为之鼓响。

瑗仲老人年轻时问学沈寐叟,时沈氏晚年,也是他人生的最后几年。从腐朽昏暗的晚清到鼎力革新的民国,新旧政体交替对所有晚清遗老都是人生的一大转折,即便是早已博古通今、声名显赫如一代大儒沈氏亦未能例外。尤其辛亥革命后沈氏抱着对时局幻想的破灭与遗憾,转而一心投入书法,满腹经纶的积学和政治抱负失意反而成就了沈氏书法的高峰。沈寐叟几乎一生都在为打破南北泾渭,力求碑帖融合而努力,尤其在章草领域,晚年几进碑帖交融的理想境界,以其变态多姿、奇峭博丽的沈氏书风,一举挽回了自宋元以降章草清丽媚巧的颓靡境地。

小沈寐叟50 岁的王瑗仲,正是风华正茂,遇上了古稀大成的老先生,自然如鱼得水,如虎添翼。纵观《蘧草法帖》中王瑗仲横跨六十几载的章草书风演变,可以看到沈氏晚年融碑帖于一体,极尽姿态,奇古生拙的风格对王瑗仲早期书风的影响。但随着岁月沧桑,学思砥砺,王瑗仲以金石奠基、碑帖融合为起点,展开了更为广阔而深邃的追溯,逐渐指向秦汉高古、鼎钟苍茫以及帛简。到了晚年,更是出神入化,独得浑厚古迈之境,用一生的探寻锤炼完美演绎出了沈氏示学年轻的王瑗仲以“毋走常蹊”的问学旨理。

如果说沈寐叟以跨越新旧两代的特殊际遇,加之博古通今、满腹经纶的学问,冷静全面的审视宋元以来的章草迁变与颓废,融会金石碑帖,破除流风时弊的隔阂障碍,重建了章草的古雅奇丽,那么王瑗仲则以更为高远的视野和胆魄,将章草的根脉回溯和植入了秦汉的高古苍茫、魏晋的风流超逸,用鲜活的书写将秦汉魏晋特有的气息韵致融会贯通,力破门户町畦,超越时流,真正意义上打通了古今,也造就了章草百年来的复兴。唐代郭周藩《谭子池》诗中有云:“言讫辞冲虚,杳霭上玄微。”仿佛就是瑗仲老人的写照。

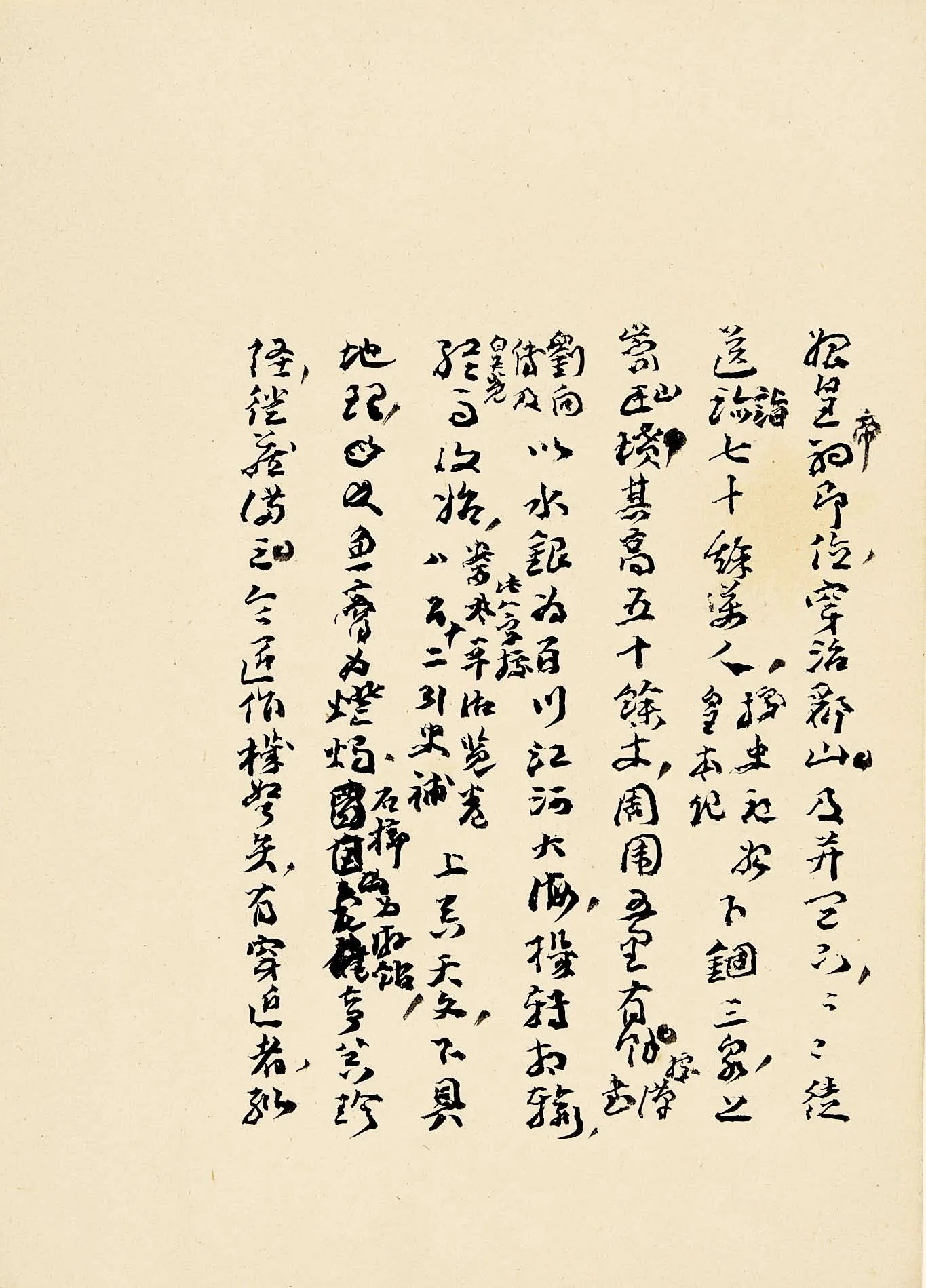

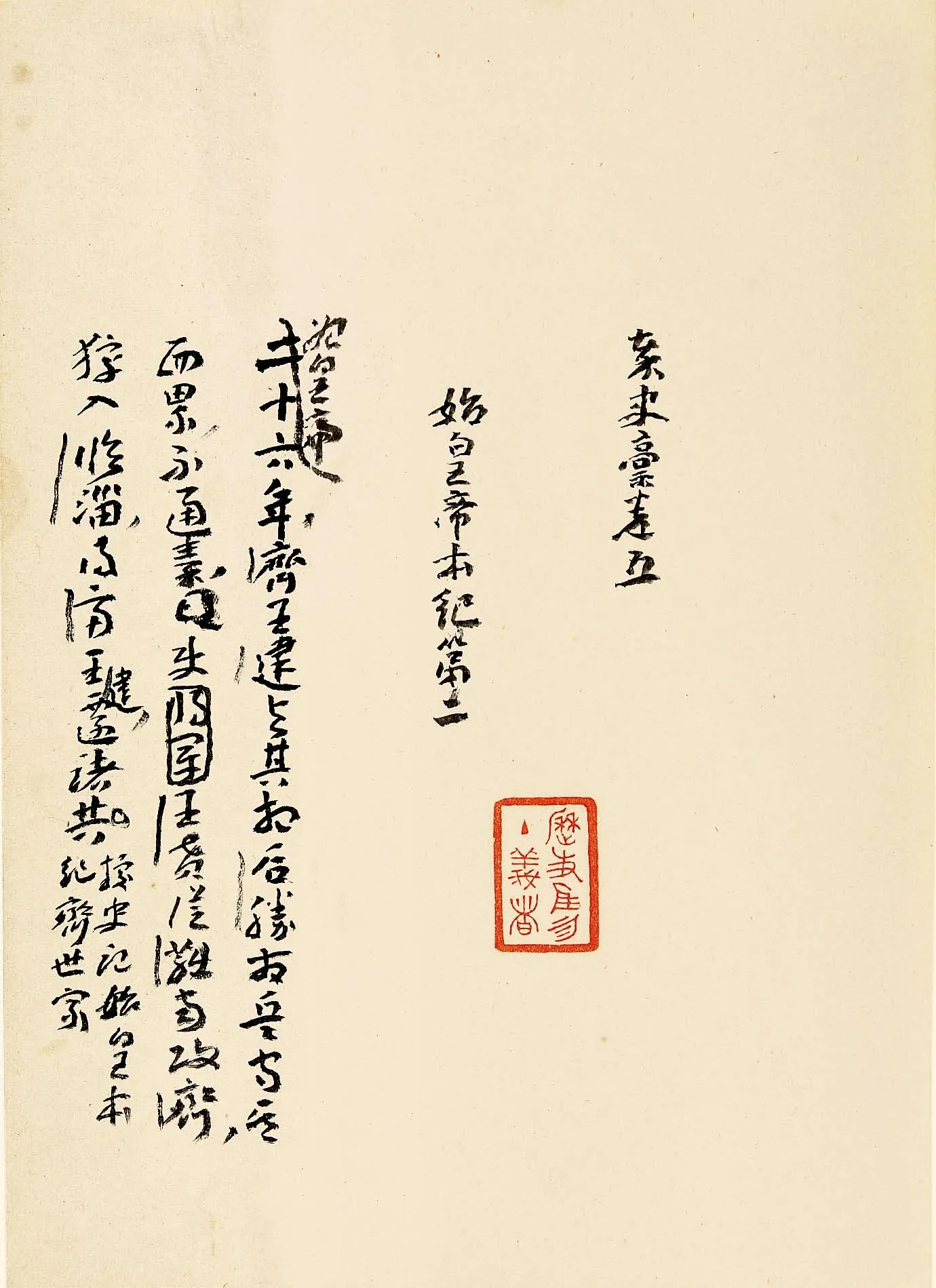

王蘧常 《秦史》手稿

难怪《蘧草法帖》出版之际,王兴孙先生回忆父亲时,以“真积力久,毋走常蹊”为题。寥寥八字,真是道尽了瑗仲老人一生的翰墨风流,也道尽了老人一生的学人模范。

斯人既去,风采犹存。

书法整体在当今面临的形势可谓严峻,尤其章草一域,历来曲高和寡、艰深晦涩,如何更为深入地探究源头,如何更加广阔地拓展未来,是横亘在我们面前的一座大山。

瑗仲老人以其独持品格、渊深积学在章草领域达到了穷源通变的境界,为现当代书法章草的持续和拓展奠定了深厚的基石,也因此启迪了无数后学,成就了一批又一批时代的中坚。

——湖南省博物馆藏《三希堂法帖》展