气骨纵横 孕包四体

——试论蘧常先生章草艺术的继承和创新

沈茹松

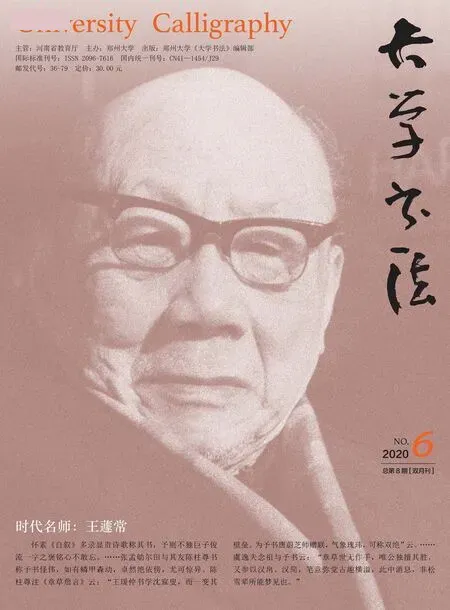

独树一帜、雄踞当今书坛的王蘧常先生的章草,是我国书法艺术史上一枝古老而又新颖的奇葩。说它古老,因为章草早于正书、今草,几乎与隶书同时,可以上越魏晋、远溯秦汉,据近几年在四川省青川县出土的战国木牍看来,隶书产生在小篆问世以前。章草本来就是隶书的迅捷化——草化,既产生了隶书的正书,就必然带来隶书的草书,所以有称章草为“隶草”或“草隶”,可见章草历史的悠久。

说它新颖,因章草在书法学史上,随着汉隶于魏晋以后的衰落而渐趋湮没。北宋黄伯思《东观余论》说章草“至唐绝罕为之,近世遂窈然无闻”。这是由于唐、宋以来,正书代替了隶书,行书、今草代替了章草。虽赵孟頫、宋克、祝允明偶有所作,然赵孟頫徒具其表,宋仲温稍具骨力,亦胚胎唐宋,古趣尽失,又乏新意,影响不大。直至清末民初,嘉兴沈子培(讳曾植,号寐叟)先生崛起,从而传授予王蘧常先生,于是章草面目,为之一新。

王蘧常先生的章草,与宋、元、明时诸众迥异,即与寐叟先生,也已别出新格。王先生章草特点,在于一改元、明以来那种作气、巧气、怪气、柔媚气。中锋直下,拙朴平直而富变化,在古意中独创新意,这即王先生章草新颖之处。

法古而创新,这是一切传统艺术从继承到发展的关键所在。不知古、不师古,则所学无源,所承无法;无新意、无变化,则其行不远,其传不久。蘧常先生的章草,能得国内外书法界一致推崇,就在于食古能化,化古为新。

1978 年,日本《书道》第六卷《章草名家王蘧常》一文,称之为“古有王羲之,今有王蘧常”。1981 年,又有《现代王羲之》一文,大为称誉王先生之章草。英国剑桥大学有教授中国书法的学者,亦请为王先生弟子。在国内有一位开封的书法家,仰慕王先生草法而自号为“慕蘧”。上海随侍先生学书的弟子,甚至女弟子亦有不少。在其旧时学生中,习王老章草者,更不乏人。其受人崇敬若是。

王先生篆隶兼长,孕包四体,出秦入汉,气象万千,集千载隶草大成,创一代章草新格。这与东晋王羲之上承汉魏、下启唐宋的新行草,同样出古人堂奥,而入古人未至之境。其“革故鼎新”的功效自可相等,日本书法界以今古“二王”并称,并非过誉,岂只在同姓巧合而已。词曲学家庄一拂《题王老章草歌》有云“东瀛西欧齐叹观,海上明翁书中仙”,意即指此。

王蘧常先生于我国古代哲学、史学、文学无不精通,著作等身,为当代著名教授。但其远布中外的名声,以书法为最。探求王先生书法艺术的继承和创新,及治学途径,正是为了发扬我国书法艺术所必需,是以不揣谫陋,试论述如后,以求教国内外书法界。

一、家学与师承

王蘧常先生字瑗仲,号明两,生于浙江嘉兴书法世家。尊翁部畇(讳甲荣)先生,法欧虞,长兄铭远(讳迈常)先生擅北碑,俱以诗书名于时。蘧常先生幼承庭训,诗文书法,年未冠已蜚声乡里。嘉兴旧时寄园茶室及南湖烟雨楼均有先生童年所书欧体正楷。先生书欧体正楷长联,笔力刚劲,气韵流动,深得读者赞赏。烟雨楼此联三十年前尚在,现俱不存。

先生学书,初得尊人指授,从欧阳询《九成宫》《化度寺》入手,取其方正峻险。南海长素康有为先生虽谓欧书“专讲结构”“古意已漓”,但其法度谨严,实有益于书法基本训练。“书贵瘦硬方通神”,王蘧常先生后来登右军之堂、入汉魏之室,以至从斯冰小篆上溯钟鼎帛书而归于章草,始终瘦硬如金刚杵,欧书即为其根植所在。率更源出于羲、献父子,王先生寝馈右军法帖数十年。尤其是《十七帖》,自谓少时患疟,即赖此以为病榻消遣,由于病中汗渍,竟将石印唐拓本,先后糜烂达四部之多。此帖结构用笔俱近章草,这又与王先生十八岁投寐老门下,倾倒于章草前,早缔下一段因缘。

寐叟先生书法文章,均为一代冠冕,与王先生同乡且有戚谊,寐老挚友南海康先生推行北碑最力,所著《广艺舟双楫》,一时洛阳纸贵。其于书法理论、执笔运笔,以至选帖择碑,王先生亦频蒙其教,宜其始终称南海为师。南海睥睨古今,王先生独得其青眼。甚至有在寐老面前,用宋赵庚夫题曾几《茶山集》句,谓“咄咄逼人门弟子”,意指曾几弟子陆游将来必夺

其师之席。原卫夫人曾称道其弟子王羲之学其真书,“咄咄逼人”,喻后生之超越前人。当时寐老以为南海褒誉过甚,于青年无益,意有不怿,实沈、康二老,对这样一位后辈,自都抱有厚望。果然,今之言章草,往往寐老与王老并称。日本且比王蘧常先生为今之王羲之,足见南海识人之深与寐叟督教之谨。

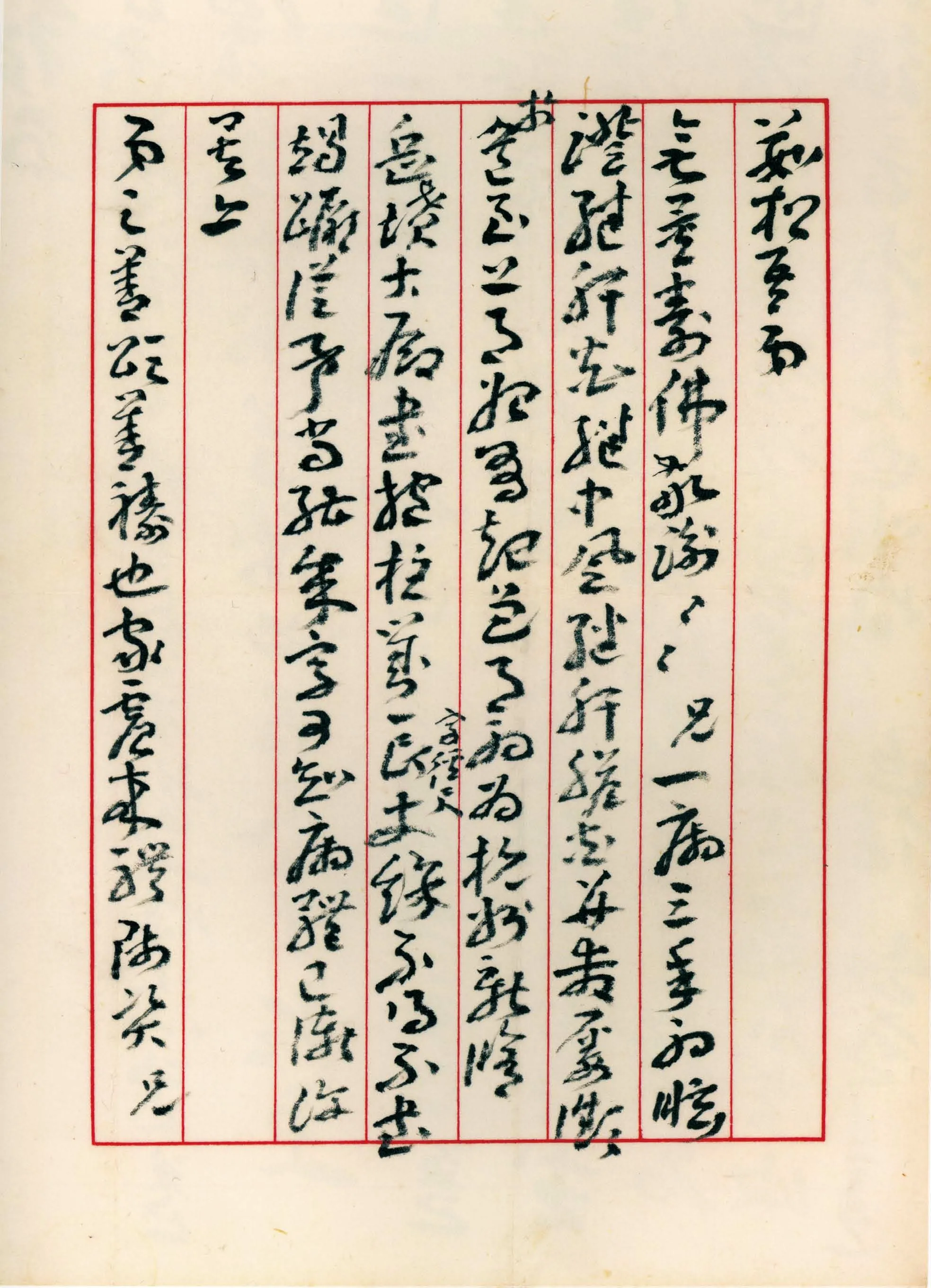

王蘧常 致沈茹松札

王蘧常 致王培南札

蘧常先生从晋唐进入汉魏碑学,以至章草,始终不逾寐老指授,寐老教以“治学毋趋常蹊,要走古人迥绝之境”。教以仿习《爨宝子》《爨龙颜》,教以笔法章法,即王先生精研章草,亦何尝不是启蒙于寐老,耳提面命,使王先生得以终身受益。是以寐老谢世,王先生哀恸至深,从而竭尽心力,为之编写年谱。观王先生题寐老绝笔楹联诗有云“昔年书法传坤艮,置我三王二爨间”,缅怀师德,一至于是。至今王先生与我谈及寐老墓道及故居未获修葺忧形于色,王先生这种尊师崇道之情,大可为我辈后为效法。

王先生除书法外,治经学、理学,则得太仓唐蔚芝(讳文治)先生教益最深。唐老晚岁,定居上海,王先生时往定省,尤其上海沦为“孤岛”时,蔚芝先生以正人心救民命为旨,原所创立之无锡国学专修学校已内迁,又在沪复课,王先生为之擘画,为之掌教务。国立交通大学,亦蔚芝先生所创办,至今交大尚有“文治堂”,其碑记亦出自王先生中年所书,雄健沉着,意在《猛龙》《黑女》间,余昔时尝见,不知目前尚完好否?至王先生之治诸子,又受知于梁任公(启超)先生,工部所谓“转益多师”,王先生好学,自不独在书法一隅。

二、勤学与苦练

蘧常先生深研章草六十余年,他的好学和苦学精神,尤值得我们重视和学习。旁搜远绍,探本穷源,勤于所学,学必有恒,此先生治学法门。先生习章草,始于《十七帖》,若如此直溯索靖《月仪》《出师颂》、皇象《急就》,也未始不是章草正途。然而为学之道,正如《老子》所谓“高必以下为基”,基础不厚,成就不高。不博取则必不能精一,先生乃以寐老“章从隶出”之教,固其基而扩其域,于是由北碑的“二张”、“二爨”、《龙门》诸品上探汉隶。《乙瑛》端庄,《衡方》厚重,《张迁》古拙,《孔宙》雄健,并皆会于心而融于手。其中《封龙山》《夏承碑》之隽爽瘦硬,与率更、右军更见合辙,《夏承》捺挑近章草,结构多篆意,尤为王老所欣赏。推而上之,又及《毛公鼎》《散氏盘》都曾反复临摹各尽数十百遍。含英咀华,孕包万象,用于章草,皆成妙谛。宜其为国内外者赞赏无已。王老一生,碑版简帛过目何止千数,收藏也富。“文革”时,累世所积碑帖数大箱,尽被焚毁,于今每谈及此,常痛心疾首,至于流涕。王老自髫龄习书,晨起必尽墨一盂,真所谓败笔成冢、积墨成池,虽小病从不间断。功力所至,变化随心。吾尝见其所书,始而闭目凝神,如僧入定,起则伸纸落墨,疾如风雨,此谓“静以制动”“速以取劲”。若毫端偶有疏忽,不中己意,虽书已终篇,也必易纸重作,其郑重又若此。

王先生记忆极强,上课不带讲义,常为学生说《齐物论》,题义引经据典,尽二三小时,滔滔不绝。常言习书法以篆与草最难,点画稍有短长,即成“鲁鱼帝虎”,而先生无丝毫差错。先生习篆,早在就读于国专修《说文》时,尝与同乡同岁的唐兰先生同学,且同宿舍。晨未起,辄先背诵五百四十部首为兢。其后唐兰先生成为我国古文字学专家,王先生驰誉书苑,于此有很大关系。王先生且又六七载日记,尽用篆书,据云尝时以篆鲜有人识,此为避文字祸一法,亦借此明书法嬗变所自,并为章草奠基。近三四十年,出土文物日多,王先生又关心于西北居延、武威汉简以及帛书《老子》之研究,且各有临本。以此等汉代民间书法,与章草自有紧密之内在联系。只有像王先生那样用宏取精,乃能如索靖《草书势》所说:“守道兼权,触类生变。”此亦所以王先生谙于《易·系辞》之“化而裁之谓之变”“知变化之道者”吧!

寐老晚年,以转指侧锋写章草,书势奇纵,如龙蛇飞舞,达神化之境,王先生虽心好之,然用笔则始终保持父教,中锋直下,愈见古拙瘦劲,尤其转折牵丝,千姿百态,更是王老书法之灵气所在。金刚杵之化为绕指柔,原在千锤百炼,长期磨砺,夏练三伏,冬练三九,常言少时其尊人置方砖数以习盈尺大字,至今王先生右手食指不能屈伸,举箸如簸,然犹能两臂舒张,直立不动作擘窠书,可见用力至勤、用功之深。尤可言者,历来写章草,大不过盈寸,而王先生独能拓大至一米之外,此即其少时苦练大字《郑文公》《云峰山摩崖》《瘗鹤铭》之力。80 高龄以来,尚为泰山书“青连齐鲁”四大字,又为绍兴禹王庙、武昌黄鹤楼、杭州玉皇山、苏州盘门、宜兴三洞等各书二三尺见方之大字碑刻。其为西湖岳王庙大殿书撰的槛联(见前文),上下联二十六字,笔画多寡悬殊,字又大且盈尺,一气呵成,安排得体,更为先生得意之作,观者无不叫绝。此皆数十年寒暑晨昏,勤学苦练而得,非如今之所谓凭借一时“灵感”而可成的。

总之,王先生章草的特色在于:一、吸收大小篆以及帛书、 汉简精华,不局限于“章从隶出”之一端,继承既远,所创咸新,扩大了章草领域;二、历来章草,大小不过盈寸,王先生竟扩展至一米而外之榜书,且游刃有余,扩大了章草架势与适用范围,这都是前无古人的新创造。庄周有言:“风之积也不厚,则其负大翼也无力,故九万里则风斯在下矣。”大鹏之能高飞万里,在于凭借着它下面能负载大翼的大风,没有雄厚的基本功,是无法一飞冲天的。只有加强有关学科学习,拓展学术领域,所谓“功夫在诗外”,乃是固本隆基的一项法则。

三、人品即书品

姜白石论书,以“人品高”为第一,傅青主亦谓“作字先作人”。艺术是作者精神所寄,因之说“风格即人”“字如其人”。世称颜平原忠直,故书法见气骨,赵孟頫失节仕元,点画多媚,人讥为“奴书”。沈宗骞《芥舟学画编》曾云:“笔格之高下亦如人品……笔墨虽出于手,实根于心。”张浦山论我乡梅花道人“孤高而清介,故其画危耸而英俊”。这个评断,移之于王蘧常先生的章草,我看亦非常恰当。

王先生平生孤高绝俗,因之其书法亦棱然危耸。闻其少时与唐兰先生徜徉于嘉兴市上,高睨大谈,目不见旁人,路人咸以为怪,遂有“王奇唐怪”之称。实则思想集中,心无旁鹜,冲衙挡道,亦文人故常。听以平生致力于学问,致力于立德立言之学者,往往不及功利,不谙世事。浙江书法名家沙孟海先生与王老同庚同月,亦莫逆交,前数年曾题拙作奉王老《献寿图》诗有云:“世言介寿,莫寿于使后世知我辈是古人。”这与先生经常教导我们“要这百代传人”“要做个不朽之人”意自合。是故先生为人“宁怪毋俗”,先生作书“宁拙毋媚”,只有不媚不俗的人品书品,才能其人必寿、其作必传了。

爱民族,爱国家,重节操,扬正气,这正是我国正直的知识分子优良传统,也是知识分子的不朽大业和最高人品。

《孟子》谓“吾善养吾浩然之气”,这就是所谓天地之间的“正气”。也就是我之于正直的人们的一种最高尚的精神气质,发之于人品,则见之于气节,见之于书画。王先生刚毅木讷,气骨铮铮。他的人品与书品完全得到统一。 太平洋战争爆发,上海沦为“孤岛”,所有高校或停闭或被敌伪接收,王先生愤然辞去交通大学职务,其时我去无锡国专,王先生以为覆巢之下,焉有完卵,力劝同学离去。王先生则以大节自励,不为利诱,不为势屈,严拒伪“中大”饵以高位,甚至与任伪职的戚友断绝交往,宁可轧电车、食齑粥、任私人教席,勉维一家生计。读其“甲申(1944年)春三月望”所写《书李怀琳草书绝交书后》结句有云:“时海氛惨厉,生气都尽矣。”寥寥十字,具见对帝国主义侵略我国愤恨之深。尤其《哭故乡嘉兴沦陷》一诗,长歌当哭,读者为之动容,岂止作者唏嘘泣下而已。

先生尝在《学书六要·诚正》一章述傅青主言其学晋唐楷法不能效,学松雪则乱真,乃知“学君子每虽近,与小人游忽易亲”,于是力学颜平原。故先生教以学书必自正心诚意始,即所谓“心正则笔自正”,这虽然来自儒家之说,但与当今言教育必始于德育意自同。

先生治学谨严,著述宏富,晚年但仍“口不绝吟于六艺之言,手不停披于百家之篇,纪事者必提其要,纂言者必钩其玄。”(韩愈《进学解》)孜孜矻矻,仍如旧贯。其补纂《秦史》及《诸子新传》将成,此实我国学术界一大新成果,愿其早日梓行,以补子史之阙。而先生于书法理论及老庄哲学,尤多精辟见解,更望分以余时,有所阐述,以作后学津筏,幸甚!

先生之学,博大精深。笔者谬托门墙,至今不得窥夫子堂奥。本文虽仅及书法一艺,亦不足以传先生。言不中要,文不济用,不过摭拾见闻,自不能达先生道德文章之万一,正如鯈鱼之测东海和使蚊负山,不自量而已,尚祈读者有以教之。