蔡元培与心理学:基于史料的考察

阎书昌

(河北师范大学心理学系,石家庄050024)

作为中国现代教育的奠基者,蔡元培先生秉承着教育救国的信念积极推动了科学事业在中国的发展,其中就包括心理学。心理学在蔡元培推动的众多科学事业之中具有一定的特殊性,他是唯一聆听过现代心理学开山鼻祖冯特的心理学实验课程的中国人,并成为中国心理学科学事业的先驱。有学者详细考证过蔡元培在莱比锡大学生活、学习的详细经历(康拉德·雷施格,1996)。蔡元培对于中国心理学的贡献体现在扶持创建中国第一个心理学实验室和第一个心理研究所,继承和传播了冯特关于心理学的学科性质和研究方法,重视心理学在教育中的应用,从心理学视角探讨过文艺和美育的问题,主张将西方心理学与中国传统文化相结合等几个方面(杨鑫辉,1998)。蔡元培对中国心理学的贡献是一个老旧的问题,围绕蔡元培与心理学这个主题是否值得再发掘和研究呢?突破点在哪里呢?意义是什么?这其中也隐含着中国近现代心理学史研究的创新问题,即围绕一个老旧的主题,如何提出并解决学术问题。也正是因为蔡元培对中国心理学有着特殊意义,学界很多著述都会对此有所提及,但是囿于各自研究目的的不同而选择某些侧面进行阐释,缺乏整体性的把握,疏于对历史事件外在因素及其内在过程,人物关系及其互动深入地考证和梳理,特别是在第一手史料的选择和运用上并不充分。本文将基于实证史学的理念,从原始史料入手,重新构建蔡元培与中国心理学的内在的、逻辑性的历史图景,以此进一步深化对蔡元培在推动中国心理学学科发展中所做实践活动及其贡献的认知。

1 蔡元培赴德主修心理学

1.1 蔡元培主修心理学的内外因

蔡元培分别于1907年5月至1911年11月、1912年9月至1913年6月两次赴德留学。1907年他赴德后先是居住在柏林,当得知入读柏林大学需要送检中学毕业证,蔡元培决定转赴莱比锡大学就读(蔡元培,2015,p.64)。主修心理学课程的记录见于他第一次在莱比锡大学学习期间(1908年10月15日至1911年11月4日)。蔡元培写道:“我向来是研究哲学的,后来到德国留学,觉得哲学范围太广,想把研究的范围缩小一点,乃专攻实验心理学,当时有一位德国教授,他于研究实验心理学之外,同时更研究实验美学。”(高平叔,1988,p.455)就蔡元培转而主修心理学而言,除了他自己以上的主观因素之外,另有三个方面的因素是不能忽视的。其一,蔡元培在赴德留学前就接触过心理学知识,如他曾翻译过日本学者井上圆了的《妖怪学》,该书大量篇幅都是在讨论心理学方面的现象。第二,1902年之后的报刊上开始经常出现心理学文章。1904年《奏定学堂章程》中已经列出了心理学课程。1902年王国维译的《心理学》,1905年服部宇之吉的《心理学讲义》,1906年蒋维乔的《心理学》等10余部心理学教科书刊行于世(阎书昌,2015,pp.45-46)。在当时的中国学界,心理学可称得上是一门新兴的显学。第三,蔡元培应该是受到了冯特实验心理学的吸引。蔡元培1908年10月由柏林转到莱比锡大学攻读哲学。作为世界上第一个心理学实验室创建地的莱比锡大学,其哲学系里面最有名气者可能非冯特莫属。当时世界各地的年轻学者纷纷到冯特这里学习心理学,蔡元培有机会来到现代心理学的圣地学习,若未被冯特所吸引的话,可能是令人费解的事情。

1.2 蔡元培与冯特

1908年10月15日蔡元培来到莱比锡大学注册攻读哲学之后,第一个学期,即1908年冬至1909年初他就选修了冯特的“自康德至现代之新哲学的历史”课程,自此便结识了冯特。蔡元培保存的1908年冬至1909年初学期的选课表,第一栏为冯特讲授课程的名称和亲笔签名“Prof.Dr.Wundt”(图1)。蔡元培第一次在莱比锡大学读书学习,共度过了6个学期,选修了40门课程,其中有9门心理学类的课程,其中有冯特的“心理学”(1909年夏)、“新哲学之历史及早期之心理学概论”(与Wirth合授,1909年冬至1910年初;至于这门课算不算心理学课程,可能是仁者见仁,智者见智)、“心理学实验室”(1910年夏、1910年冬至1911年初、1911年夏)、“民族心理学”(1911年夏)。另外,还有“心理学概论”(Lipps讲授,1908年冬至1909年初)、“语言心理学”(Dittrich讲授,1908年冬至1909年初)、“儿童心理学及实验教育学”(Brahn讲授,1909年夏)、“心理学方法”(Wirth讲授,1910年夏)、“新高地德语文法:心理学基础”(Dittrich讲授,1910年冬至1911年初)(高平叔,1999a,p.343-365)。图2为蔡元培1910/1911学期选修冯特“心理学实验室”课程时的登记卡,第9行为蔡元培亲笔登记记录:Tsai Yuenbeh,选修专业:Philos.(哲学);籍贯:Tschkiangin in China(中国浙江);公寓:Talstr.1,Ⅲ(塔尔街1号3号房间)。登记卡的上端有任课教师冯特(Prof.Dr.W.Wundt)和维尔特(Prof.Dr.W.Wirth)的亲笔签名,这是目前发现在一张纸上同时有冯特和蔡元培亲笔签名的资料,具有珍贵的历史价值。如果将蔡元培三次选修冯特“心理学实验室”课程的门次统计在内,其选修课程中心理学类的比例达到了四分之一强。蔡元培选修三次冯特“心理学实验室”课程,一方面反映了冯特课程总是能够不断推陈出新,另一方面也说明了心理学实验研究能够深深吸引住蔡元培,这为他日后在北京大学推动心理学实验室建设奠定了基础。蔡元培在莱比锡大学学习期间,曾亲自参加过一些心理学实验,如其所言:“曾进实验心理学研究所,于教员指导之下,试验各官能感觉之迟速,视后遗象,发音颤动状比较等。”(蔡元培,2015,p.59)由这些信息来看,蔡元培做过一些教学性实验。另外,他也曾经尝试做过研究性的实验。当时摩曼(Meumann)是属于冯特一派的学者,致力于将心理学的实验法应用于教育学和美学。蔡元培受其影响,曾将黑色硬纸剪成圆圈,均匀截成五片,让被试摆成认为最美的形式。还曾将黑色硬纸剪成各种几何形状,请被试随意选取,列成认为最美的形式。蔡元培希望能搜集更多数据之后进行统计分析,“求得普通点和特殊点,以推求原始美术的公例”,但是实验人数未达百人,他就因回国而中断了这项探索性的实验研究(蔡元培,2015,p.61)。

图1 蔡元培1908年冬学期选课单(资料来源:蔡元培家藏,蔡磊砢教授提供)

图2 冯特保存的1910/1911学期心理学实验课程学生选课登记表

尽管至今还没有发现在蔡元培课程之外与冯特互动的史料(康拉德·雷施格,1996),但是蔡元培与冯特,以及与心理学的情感性联系是其一生难以割断的,毕竟他在冯特门下受到过实验心理学或者说科学心理学专业性的训练,而且选修过三次心理学实验课程。在他任北京大学校长期间积极支持和推动心理学事业发展的背后必定有其情感性心理诉求所发挥的作用。

2 蔡元培与北京大学心理学

2.1 蔡元培与北京大学早期心理学发展的潜在关联

蔡元培与北京大学早期心理学发展的潜在关联之处一方面体现在他曾与服部宇之吉同期在北京大学前身京师大学堂供职过,在工作上有一定的交集。京师大学堂自1902年9月起聘任日本学者服部宇之吉为总教习。同年,京师大学堂于12月27日开学,大约一个月之后就放假了。“初入大学堂,物理、化学以至博物、生理等诸学均未尝学习,而遽进以心理学,教之既难,学者亦不易。”(服部宇之吉,1905)大致判断1903年上半年服部宇之吉在京师大学堂讲授心理学课程,范源濂出任日语翻译(阎书昌,2009)。1909年1月服部宇之吉回国。蔡元培于1906年9月18日赴北京,候派翰林院编修出国留学,应京师大学堂译学馆之聘,担任国文和西洋史教习(高平叔,王世儒,2000,p.45-47)。可见,蔡元培与服部宇之吉在京师大学堂同为教习,在工作上产生过一定的交集,而且当时服部宇之吉讲授心理学课程是一件很有影响的事情。另外附带说一下,服部宇之吉离开中国之后,京师大学堂的心理学由谁在传承呢?根据一些资料,笔者认为是京师大学堂旧班师范毕业生韩述组。韩述组,字志勤,顺天府宛平人,1903年12月入读京师大学堂,1907年毕业,随后受学部官派赴英国利物浦大学留学。在他赴英留学之前将编纂的《心理学》交由上海文明书局出版,1908年正式出版。王荣官(1908)在该书作的序言中写道:“太学有心理一科,授之者为扶桑服部博士。”可见韩述组当时的心理学知识多受服部宇之吉的教益,并对心理学知识的传播以及心理学在北京大学的发展发挥过作用,因为至少在1915年前后,韩述组开始在北京大学法预科任职。

蔡元培与北京大学早期心理学发展潜在关联之处的另一方面体现是,当时与他互动的几个人物都曾在心理学上有所贡献,蔡元培对其应该有所了解。1912年1月5日蔡元培被任命为教育总长。5月3日,蔡元培呈请将北京大学堂改制为北京大学校并推荐严复为校长,而严复曾涉猎过心理学。1913年6月21日,蒋维乔代表教育部出面邀请蔡元培出任北京大学校长,这一时期蒋维乔曾编纂出版过《心理学讲义》教科书(阎书昌,2008)。1913年10月至1916年10月,蔡元培旅居法国。1916年10月2日,蔡元培因教育总长范源濂电请回国就任北大校长而离法回国,范源濂曾任服部宇之吉的翻译,协助其编撰出版《心理学讲义》《伦理学》。辛亥革命前后,心理学在当时的中国算得上是一门显学,而且以任职北京大学这件事为中心,与蔡元培交往互动的几个学者或关注或推动过心理学的传播和发展。

2.2 蔡元培与中国第一个心理学实验室

1916年12月26日,蔡元培受命出任北京大学校长,并于1917年1月4日到北京大学就职,9日发表就职演讲。蔡元培在北京大学推动心理学的发展主要是通过陈大齐来实现的,这就是中国心理学史界经常提到的,蔡元培扶持陈大齐创建中国的第一个心理学实验室。

首先,要谈谈中国第一个心理学实验室的界定问题。最初是潘菽提出北京大学创建了中国第一个心理学实验室。潘菽(1929)写道:

“我记得民国六年初到北京大学去的时候,就看见在图书馆的前面有一个房间常是锁着,门上有一块牌子标题写着心理仪器标本室几个字。当我每次到图书馆去经过那门时,便发生一种新奇的感想,不知里面藏着许多什么。到明年,陈大齐先生便开了一个短的学程心理学实验,并另辟一个房间专供学生实验之用。我也就莫名奇妙地选上这一门功课。所做的实验虽然只有很简单的几个,但在我却是得未曾见。所以讲到心理学的实验室,就理应推民国六年时的北京大学为始祖了。”

其实这里面有几个问题:第一,潘菽看到的“心理仪器标本室”能算作心理学实验室吗?当时没有开设心理学实验课程,这些心理学仪器在供教学使用吗?第二,“心理仪器标本室”是1917年才设置的吗?潘菽曾称“还新开了一门心理学的课,是陈大齐教授讲的”(潘菽,2007a,p.7),陈大齐是于1917年开始讲授心理学吗?第三,这个“心理仪器标本室”是在蔡元培的支持下建立的吗?如果这个心理仪器标本室是1917年之前就存在的话,那么就谈不上蔡元培对陈大齐的扶持了。因为蔡元培1916年11月才由法国回到国内,而陈大齐自述称1914年夏任北京大学教授,初授心理学、论理学、哲学概论。此前他于1913年春任教于北京法政专门学校预科时就开始讲授心理学课程了(陈大齐,1990)。关于陈大齐1914年任教北京大学之后讲授过心理学课程,有一旁证,即1914年考入北京大学,1917年毕业的姜梅坞曾称:“海盐陈大齐百年先生教授西洋哲学概论、心理学、论理学”(钱英才,2014)。目前能查到的直接证据则是陈大齐至少在1916年7月就在北京大学文科任职了(“东西洋”,1916)。陈大齐就读于日本东京帝国文科哲学门,受到心理学家元良勇次郎的影响而选修心理学为主科,元良勇次郎于1903年在日本建立第一个心理学实验室。那么在多年讲授心理学的过程中,陈大齐不会有意识地建立一个心理学实验室吗?即使潘菽本人后来在相关表述中,有时也不再坚称1917年这个年份,他曾写到:“约在1917年,中国自己的一个大学,国立北京大学的哲学系开始建立一门内容比较完全的心理学课,并且建立了很简单的但是首先的一个心理学实验室。”(潘菽,2007b)至此,我们可以看到存在着两种可能性:第一,陈大齐于1914年夏任教北京大学之后,很快就讲授过心理学课程,并有几件心理学的仪器标本,并有专门房间放置着它们。在这种情况下,蔡元培与这间心理仪器标本室是没有关系的。第二种,陈大齐自任教北京大学之后,一直未讲授心理学课程,迟至1917年才开设心理学课程(当年毕业生姜梅坞听了这门课),并设立了心理学仪器标本室(潘菽入学北京大学之后亲眼目睹了这个房间和铭牌)。在此种情况下,心理仪器标本室的成立的确有可能是得到了蔡元培的支持。但是如果没有相应的科研和教学上的使用,称之为心理学实验室还是有些差强人意的。事实上,1917年11月,在拟设的哲学门研究所下列有心理学科,其中提到了“心理学实验”字样(“研究所办法”,1917)。12月,在“改订文科课程会议纪事”(1917)中提到选修课“心理学实验”。当月,“文科大学现行科目修正案”(1917)再次列出“心理学实验”课程。其后,在“文本科第三学期课程表”(1918)中出现“心理学实验”课程,由陈百年(大齐)授课。正如前文潘菽(1929)所提到的:“到下一年,陈大齐先生便开了一个短的学程心理学实验,并另辟一个房间专供学生实验之用。”此处所说的下一年是指1918年,也就是说1917年在北京大学并没有实质意义上开设心理学实验课程,只是在会议讨论层面上拟定开设。同时从“专供学生实验之用”一语可以看出两点:第一,那间心理仪器标本室无法满足学生做实验的需要,有可能仅仅是一间仪器设备储存室。第二,新辟房间让学生们开展的是一些教学演示性实验,而非研究性质的实验。

2.3 蔡元培与陈大齐的早期联系

国内心理学史著述中提及蔡元培扶持陈大齐创建心理学实验室时,往往忽视了蔡元培和陈大齐早期联系的问题。陈立(1996)曾称:“蔡元培在1911年回国后,似乎当时曾酝酿建立杭州大学,拟筹款100万元为开办费,未成。但他延揽的心理学家陈大齐于1912年担任了浙大前身的浙江高等学校学长(即校长),后来蔡元培为北大校长时,他又受聘为心理学教授,并建立心理学实验室。”蔡元培民国元年为什么会“延揽”陈大齐呢?蔡元培是否更早地就了解和结识了陈大齐呢?陈大齐于1903年夏赴日本留学,1906年夏入仙台第二高等学校,1909年升入东京帝国大学文科哲学门之后,选心理学为主科,以理则学(亦称论理学,即逻辑学)、社会学等为辅科。1912年夏天毕业后回国。1904年10月,作为新民主主义革命家的蔡元培与陶成章等在上海创立光复会,蔡元培任会长,陶成章任副会长。乙巳(1905年)正月陶成章赴日本,“嗣因中国人迷信太深,乃与陈大齐学习催眠术,以为立会运动之基,并著有催眠术精义一册。夏间归国,秘设讲习所于上海,教授诸同志”(浙江省社会科学院历史研究所,1987,p.464)。陶成章讲授催眠术,蔡元培也是每天来听讲的(柳亚子,2009)。从这里来看,蔡元培有可能从陶成章处听说过陈大齐,对这位在日本研习心理学的中国人有过初步的了解。1912年蔡元培出任教育总长,而当年陈大齐由日本回国,这就为蔡元培“延揽”回国的陈大齐,以及1917年任职北大校长与陈大齐很快建立联系提供了比较充分的依据。另外,陈立(1996)称“后来蔡元培为北大校长时,他又受聘为心理学教授,并建立心理学实验室”,此处的“受聘心理学教授”不应该是指陈大齐首次到北京大学任教,因为他此前就在这里任教了。

2.4 北京大学心理实验课程及实验室的早期发展

自1918年4月12日,《北京大学日刊》在“文本科第三学期课程表”正式列出“心理学实验”课程之后,其后几年的课程表里基本上都设有该课程(“本校”,1918)。《北京大学日刊》在“派遣教员出洋之经过情形”(1918)一文中写道:“陈大齐教授愿往美国研究实验心理学。”由此可见,陈大齐在此时更加意识到心理学实验研究的重要性,并有意到美国进一步深造。但是此后未见相关文献记载陈大齐赴美,可见此次赴美未能成行。

1918年8月9日,傅斯年写信给蔡元培,就哲学门隶属于文科的弊端进行讨论,认为随着时代的变化,应该将哲学门归入理科(傅斯年,1918)。蔡元培(1918)批复称:“治哲学者不能不根据科学,即文学史学亦何莫不然。不特文学史学近皆用科学的研究方法也。文学必根据于心理学及美学等,今之实验心理学及实验美学,皆可属于理科者也。”蔡元培不赞成改变学科的设置,而是鼓励破除文理之间的界限。蔡元培对于科学的研究方法,实验心理学和实验美学的重视由此可见一斑。1918年11月间,孙贵定(1918)致信校长蔡元培,称将在国外大学选修包括实验心理学在内的五门课程,也应该是受到蔡元培重视科学实验方法的影响,而选修实验心理学课程。

北京大学心理学实验室自建立之日起,就一直处在从“简陋”“不敷实验之用”状态起步的建设过程之中。心理学的仪器设备隶属仪器管理处管理。1919年9月26、27日两天,《北京大学日刊》连续刊登启事称,本校仪器管理处已经完成对物理、地质、博物、心理学仪器标本的清查工作,正在开展编目工作。日后各位老师若教课需要标本仪器时,或者有添置物品时,都需要先通知仪器管理处(“仪器”,1919)。这里的信息表明,当时心理学的实验设备基本是供教学演示实验使用。1920年9月11日,蔡元培在北京大学第二十三年开学典礼的演讲中称要成立仪器委员会(蔡元培,1920),由其负责采购保管仪器。《北京大学日刊》刊行23周年校庆专刊中对“仪器室”较详细地介绍了物理学系、化学系、地质系的仪器设施方面的情况,并称:“此外,生物学、天文学、心理学等之实验设备,尚在筹划中。现时所有,未免简陋。”(“现行”,1920)陈大齐也曾称:“北大心理实验室,虽有几件实验用的仪器,但为数太少,而且制造不精,实在不敷实验之用。……现时研究心理学,无论是论理学方面或是实用方面,都不能不借助于实验,北大所有仪器实在太少,要想藉此作实验研究实在是不可能的。”(陈大齐,1921)可能正是心理学实验室的简陋状况,当然也是出于对全校总体的考虑为主,1920年11月24日,蔡元培偕同陈大齐、张崧年等人自上海出发赴欧美考察。蔡元培和陈大齐主要考察了西方大学的心理学实验室以及仪器设备。

蔡元培在美国访问期间,见到了当时在哈佛大学研究心理学的唐钺,由其引导参观了实验心理学研究所,并邀请唐铖到北京大学任教(高平叔,1999b,p.408;唐钺,1987;)。1921年10月11日,蔡元培在开学典礼的演讲中提到,“心理学实验室,请唐擘黄(钺)先生担任,凡关于实验上的设置,从今年好好的着手预备。”(“本校”,1921)从蔡元培的话语中,可以看得出他对心理学实验室建设有着较高的期望。蔡元培对心理学实验室建设的这种关注,似乎在当时是个广为人知的消息。1921年12月7日,郭任远致函蔡元培,“近来见北大要创办心理学实验室。这消息是的确的吗?何人主办这事?范围是怎样的?其他别的详细情形,先生能对我说吗?我在美能力所及处,我很愿帮忙这事。”(郭任远,1922-01-09)可以说,当时北京大学心理学实验室的建设在蔡元培的宣传和鼓动之下,牵动着很多心理学者的心。

陈大齐赴欧考察之后,1920年10月至1921年10月是刘廷芳在主持心理学实验室的工作,如他发布启事让学生们到实验室做实验(刘廷芳,1920-10-05),或面谈(刘廷芳,1920-11-23),或自备实验用具(刘廷芳,1921)。1921年10月起,由唐钺主持心理学实验室工作。据1924年10月13日《北京大学日刊》的载文,当时是樊际昌担任着心理学实验课程的教职。由此可以判断出,北京大学心理学实验室的工作从设立伊始到1926年心理学系成立为止,相继曾由陈大齐、刘廷芳、唐钺、樊际昌来主持相关工作。

尽管北京大学心理学实验室一直在建设之中,但是似乎实验设备方面一直难以令人满意。这从陈大齐后来将兴趣转移到其他领域,而放弃心理学这一点上可见一斑。陈大齐(1990)自己解释道:“其所以放弃心理学,有主观与客观两方面的原因。在主观方面,我的生理学知识太差,在心理研究上增加了许多困难。在客观方面,任教的学校当时还没有心理实验的设备,无从做实验的研究。”这里所说的任教学校即北京大学,而他说“当时还没有心理实验的设备”应该理解为实验设备达不到研究使用的水平,而并非一件设备也没有。这似乎从那一时期未见这些心理学者的实验性研究报告的发表记录可以得到印证。

2.5 蔡元培通过研究所对北京大学心理学的推动

蔡元培深知研究所作为专门研究性机构对于学术研究的价值。他于1917年春就任北京大学校长后提议组建研究所(“理科”,1917)。1917年,拟设的文、理、法三种研究所之中共有九门学科,其中文科研究所的哲学门拟先设心理学、论理学和中国哲学三种。“心理、论理两门为心理学史、论理学史、心理学实验、名著研究、译名审定、中国旧学钩沉等。”(“研究所通则”,1917)“研究所办法”(1917)中涉及研究题目的来源问题时划分为“研究科”和“特别研究科”,前者是指由教员制定题目,后者是指由研究员(毕业生、三年级学生或其他学科学生)自己提出题目由主任认可或由教员拟定的若干题目中选择,“研究所的自择特别研究之论题请教员审定,或由各教员拟定若干题听研究员选择之”。哲学门研究所最初计划于1917年12月3日在校长室召开成立第一次月会,蔡元培答应到会做《哲学与科学之关系》的演讲(“哲学门”,1917),可见蔡元培对哲学研究所的重视程度。1917年11月29日《北京大学日刊》发布的“哲学门研究所”研究科目有陈大齐的“近世心理学史”,韩述组的“心理学:身心之关系”(“纪事”,1917)。韩述组的“身心关系”于12月5日,陈大齐的“心理学史”于12月7日正式开始,均为每两周一次(“文科哲学”,1917)。1918年1月24日陶孟和曾在哲学门研究会上做《心理学应用方面之发展》的报告(“哲学门”,1918-01-22)。陈大齐相继发布过“儿童心理学”“儿童道德问题所征集材料之研究”(“哲学”,1918-10-09;“哲学门”,1918-10-22),哲学门研究所当时的心理学藏书也十分丰富。该研究所发布的一则新到图书的公告中,心理学图书达到60卷册,几乎囊括了当时各个学派、各个领域、各个心理学家的重要著作,有力支持了当时研究所对心理学的研究(“哲学门”,1918-02-19)。1919年1月,哲学研究所内又成立了哲学研究会,由哲学讲授会审定了一批题目,希望由会员们自由择题,分别准备进行研究。其中陈大齐拟定了“心理学之派别”“观察及报告之心理”“意识之流”“中国文字直读横读之实验研究”几个题目,但是最终由于报名者甚少(“哲学”,1919),未见后续的活动。

另外,蔡元培还通过面向社会公众的“学术演讲会”推动了心理学的普及。1918年蔡元培等人启发了“学术演讲会”活动,“此会请国立高等学校各教员以其专门研究之学术分期讲演,冀以唤起国人研究学术之兴趣而力求进步”(“学术”,1918)。陈大齐分别于2月24日、3月3日、10日、17日在 西 城手帕胡同教育部会场以“现代心理学”为题进行了四次演讲。1919年又做了“心灵现象论”的研究。后来这两篇演讲讲义均收入《迷信与心理》一书之中。

2.6 蔡元培延揽郭任远任教北京大学

尽管蔡元培曾延揽郭任远回国后到北京大学任教一事为国内心理学界所熟知,但蔡元培可能资助郭任远的事情未能引起足够的关注。1921年7月19日,蔡元培在加利福尼亚大学伯克利分校中国学生会演讲,22日,又到伯克利分校中国学生会题字,并参观该校的心理学实验室(高平叔,1999b,p.425)。此时郭任远正在伯克利分校心理学系学习和工作。1921年12月7日,郭任远写信给蔡元培提及,“前日先生在美的时候说要代我经理出版的事”(郭任远,1922-01-09)。此处的“前日”可能就是指蔡元培此次访问伯克利分校的日子。这说明蔡元培在赴美期间曾跟郭任远见面会谈,对其心理学研究有所了解。在这封信件中,郭任远对北京大学要建心理学实验室表现出很大的兴趣,并称在中国开展科学心理学研究会大有作为,而他自己也有意开创一派新心理学。郭任远将伍德沃斯的新著《心理学》寄给蔡元培,还准备将自己正在撰写的著作的部分章节寄送给他,请代为介绍发表(郭任远,1922-01-09)。1922年2月,郭任远收到了蔡元培的来信,然后在其复信时提到,自己准备到美国中部、东部各大学参观心理实验室,并与各心理学家交流,与中国留学生们建立联系,为回国后提倡科学,建设中国的心理学期刊而做准备。郭任远信中提及因为游历各大学需要两千美金,而自己只有三百元,称“国内大学如要请教员,并愿先担任调这笔款给我,我将来可在那个大学教书还债。……我很愿到北京大学担任心理学一科,将来归国后如有别种情形阻碍,一定不改宗旨”,并希望蔡元培能尽快给个答复,以便尽早决定是否安排这次游学(郭任远,1922-04-13)。1922年10月,郭任远写信给蔡元培介绍了两个月前到美国中部、东部各大学游历的情况。从郭任远当初经济状况与所需费用差额较大,急需资助,到他游学顺利成行来看,应该是蔡元培给予了资助。如果蔡元培未提供经费资助而单凭郭任远自筹的话,那他似乎也没有必要向蔡元培报告自己游学的感悟和收获了。做出这一判断,也是基于蔡元培历来爱惜人才,对于凡能够提携和帮助的学生们,他都给予大力支持。又因郭任远信中称“但因经济困难,本来想再到东部别大学,现此刻不能动身”,蔡元培可能是部分资助了郭任远的游学所需费用。此后,《北京大学日刊》于1923年3月29日至4月16日连续转发了郭任远曾发表于《国立北京大学社会科学季刊》上的《心理学的目的方法和范围》一文,1924年3月28日、31日连载转发了原刊于《东方杂志》上的《反对本能运动的经过和我最近的主张》。郭任远这些文章在北京大学的发表或转发应该都离不开蔡元培在背后的支持和推动。

郭任远在1923年回国之前,一直跟蔡元培有着较为密切的联系,他于1923年3月回国前后一直在做着赴北京大学任教的准备,这似乎印证了那句“将来可在那个大学教书还债”的话,也为他曾得到过蔡元培的资助提供了进一步的证据。但是郭任远回国后在上海小住期间,因为复旦大学师生的诚恳邀请赴复旦大学任教,又逢蔡元培于1923年春请辞北京大学校长职务,从而造成郭任远未能赴北京大学任教,而是转任复旦大学。

3 蔡元培对推动中国心理学发展的其他贡献

3.1 中央研究院心理研究所的设立

1927年,蔡元培辞去北京大学校长,出任国民政府大学院院长,开始筹建中央研究院。当年11月20日,中央研究院筹备会召开,会议讨论并通过《中央研究院组织大纲》,讨论研究范围、筹备研究所和专门委员会等事项。开会宗旨中提及“计中央研究院附设研究机关五所……各研究所已积极筹备……”后面明确提到理化实业研究所、社会科学研究所、地址研究所、观象台这四个研究所(机关)的常务委员名单,但未见第五所研究机关的称谓,更未见其常务委员会名单。郭任远出席了这次筹备会,并在会上提出“动物、植物、生理、心理,合并为生物科学组”(“中央”,1997)的主张,似乎暗示着第五所研究机关就是心理研究所。在1928年1月出版的《大学院公报》中,心理研究所名列大学院五个筹备研究所之中,其筹备委员会委员为唐钺、汪敬熙、郭任远、傅斯年、陈宝锷、樊际昌(“中央”,1928)。结合这则资料可以看出,1927年11月20日筹备会议上的第五所研究机关就是心理研究所,只是当天没有形成筹备心理研究所委员会的决议。但是一个多月之后形成正式文件时就明确列出了心理研究所筹备委员名单。这背后肯定和蔡元培大力推动设置心理研究所有密切联系。同时这几位心理研究所筹备委员均与北京大学有密切联系,唐钺、樊际昌任教于北京大学,汪敬熙、傅斯年和陈宝锷都是从北京大学毕业赴欧美留学的毕业生。即使郭任远没有在北京大学任教过,也曾是蔡元培极力延揽过的心理学人才。蔡元培大力推动成立心理研究所,与他在北京大学支持心理学的发展是一脉相承的,同时也是他延揽、培养心理学人才,继续发挥他们心理学方面专长的一种途径。

1929年5月心理研究所在北平正式成立,唐钺被聘为所长。1934年7月汪敬熙出任心理研究所第二任所长。此前,1929年2月蔡元培就用中央研究院的经费给当时中山大学的汪敬熙,资助他去参加生理心理学会议(高平叔,王世儒,2000,p.946)。1929年8~9月汪敬熙赴美国分别参加国际生物学大会和国际心理学大会,都是蔡元培批准中央研究院的经费资助其参加会议的 (高平叔,1999c,p.340、348)。可以说,蔡元培在中央研究院筹备之初就一直在支持着心理研究所的设立,并使其成为1940年他去世之前完成创建的研究所之一。

3.2 对心理学著述与期刊的支持

蔡元培曾专函向大东书局介绍陈德荣进行心理学著作翻译,称其“专研心理学,愿以译稿贡献于世”。当时准备翻译的著作是皮亚杰的《儿童的语言与思维》和《儿童的判断与推理》(高平叔,王世儒,2000,p.1193)。目前查相关文献未见这两部著作出版的信息。陈德荣,1918年入北大哲学系当旁听生,参加过五四运动等进步活动和组织。蔡元培曾保释陈德荣出狱,1929年前后任教于北京大学。可能与受蔡元培的鼓励和提携有关,陈德荣出版过多部心理学译著,如Pillsbury著《心理学史》(1931)和《民族心理与国际主义》(1937)、Gates著《教育心理学》(1933)、Aveling著《心理学》(1933)、Flügel著《解心术学说》(1934),还有专著《行为主义》(1933)。

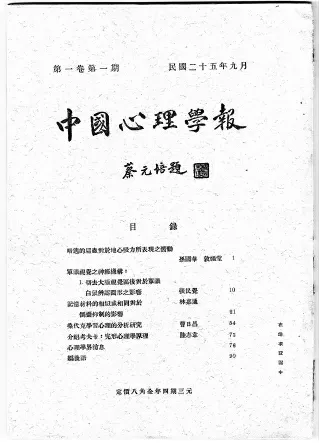

1936年,陆志韦任主任编辑的《中国心理学报》创刊,该刊上承1922年张耀翔主编的《心理》杂志。《中国心理学报》的出版,“名曰《中国心理学报》,亦以继往启来也”(陆志韦,1936)。蔡元培为该刊题写了刊名(图3)。尽管当时编辑部成员们如何邀请到蔡元培题写刊名的内情暂不可考,但是可以想象,当蔡元培看到一批心理学者在艰难境地之中,依然致力于发展中国心理学事业,慨然应允为之题写刊名,其大力支持中国心理学事业的热情跃然纸上。

图3 蔡元培为《中国心理学报》提写的刊名

4 结论

本文基于原始史料,深入考察与分析了蔡元培学习心理学以及推动中国心理学发展的内在过程,得出以下几点结论。

蔡元培主修心理学的外因是受到现代心理学在国内兴起、传播的影响,出国前他在京师大学堂任教期间与服部宇之吉有潜在的联系,以及冯特本人及其实验心理学的吸引。内因则是他试图在哲学领域缩小研究范围,进行专业聚焦。蔡元培追随冯特并多次选修其实验心理学课程的学习经历,是他回国后推动心理学在中国发展的情感基础。

1905年后投身革命运动的蔡元培与陈大齐的潜在联系,为他们在北京大学期间共同推动中国心理学的发展奠定了基础。1917年之前北京大学是否已经存在“心理仪器标本室”仍是存疑的一个问题。1918年北京大学正式开设实验心理学课程。将1917年确立为北京大学建立心理学实验室之年的象征意义大于其在研究和教学方面的实践意义。这一观点并非是在否定蔡元培的历史功绩,而是强调探究历史事件本身的逻辑性。

在蔡元培强调实验心理学的影响下,陈大齐曾有意赴美研修实验心理学,傅斯年、孙贵定曾与蔡元培通信讨论实验心理学的相关问题。为推动实验取向心理学的发展,蔡元培在北京大学设置了仪器管理处下辖心理学,负责着心理学仪器标本的管理和采购。蔡元培安排陈大齐一同出访国外考察,购买心理学仪器设备。这些活动都在推动着心理学的实验取向在北京大学的发展。北京大学心理学实验室自1918年正式设立起,至北京大学心理学系于1926年成立,相继由陈大齐、刘廷芳、唐钺、樊际昌负责。

蔡元培在北京大学组建研究所之初,就在文科哲学门研究所中设立了心理学研究科目,并在面向社会的“学术演讲会”活动中设置了心理学研究的演讲,推进了心理学在专业上发展以及在公众中的普及。

蔡元培曾延揽过行为主义心理学家郭任远赴北京大学任教,基于对郭任远回国前与蔡元培往来信件的内容分析,蔡元培可能资助过郭任远在海外期间的游学。

蔡元培筹建中央研究院之初就推动成立心理研究所,直至1929年5月该所正式成立,成为他在中央研究院院长任内完成设立的研究所之一。蔡元培还支持过心理学著述与期刊,影响着心理学学者的培养和中国心理学的学科事业。

总之,由于蔡元培主修过心理学,并亲聆现代心理学鼻祖冯特的实验心理学课程,使得其在中国科学事业和教育变革的众多追求中,一直致力于推动心理学在中国的发展,从心理学实验室建设,到心理学人才的培养、心理学研究机构的建立,再到心理学的普及,对其给予了全方位的支持,使得心理学在中国发展获得了坚实的基础。蔡元培在中国现代心理学史上的先驱地位是无法撼动的。

5 余论:构建中国近现代心理学活动史

心理学史研究往往以梳理、构建心理学史思想为重任,但这不应该成为心理学史研究的全部。思想的总结、提炼和阐发固然可以大大推进一个学科的发展和进步,但能够给心理学带来时代变革的思想并不是一蹴而就,也不是天天涌现的,它需要在个体或群体的实践活动中孕育和形成。因此,不能因为“思想至上”而排斥和否定实践活动在心理学发展历程中的价值。另外,历史学家柯林伍德(2005)说过:“一切历史都是思想史,此处是用的思想最宽泛的意义,它包括人类精神的所有意识活动。”基于此,心理学实践活动也是心理学者个体或群体的思想体现和表达方式。中国心理学学者们开展的实践活动则构成了中国心理学活动史的内容。心理学学科建制与发展过程中的各种活动是中国近现代心理学史的重要组成部分(阎书昌,2015,p.4)。梳理和构建中国心理学活动史,必不可少的就是第一手史料的挖掘和整理。这里所谓的第一手史料,是强调历史事件发生当时或稍后形成的原初性文字资料,或历史人物本人直接形成的文字材料。广泛收集和利用第一手史料,才能使得研究结果更接近历史原貌,并能揭示其内在的复杂联系。本文试图沿着这一努力方向,深入考察蔡元培在中国心理学事业发展进程中的多项实践活动,再现他在推动心理学学科发展中的种种努力和成果,并以此丰富对蔡元培成为中国现代心理史上先驱地位的认知。