中韩信托委托人债权人撤销权比较研究

马新彦 崔鸿鸣

[关键词] 中国;韩国;债权人撤销权;比较;责任财产;责任形式

[中图分类号] D923.3 [文献标识码] A [文章编号] 1002-2007(2021)03-0081-07

关于信托起源,各国学界众说纷纭,法国学界认为信托产生于罗马法,我国学界一般认为信托产生于英国。[1](106)在英国的麦考密克诉格罗根(Mc Cormick v. Grogan)一案中,韦斯特伯利(Westbury)勋爵指出:“衡平法院从非常早之时开始,就已经决定即便议会制定法也不应被作为欺诈的工具……衡平法院会抓住根据该法获得所有权的个人,并强加于其对人之债(personal obligation)。”[2](384)自信托产生至其被广泛运用的漫长发展历史中,各国始终对欺诈(fraudulent)行为保持着高度警惕。以欺诈之目的设立信托,在各国均受到严厉的规制。委托人以欺诈之目的将财产权设立信托,债权人可行使对委托人设立信托处分行为的撤销权,恢复责任财产,从而使债权得以救济,这一制度设计充分体现了法律的诚信原则。同时,在欺诈信托中,委托人债权人撤销权的行使效力受到特别限制,属于特殊的债权人撤销权。信托以民事功能为本源,对于无民事行为能力人或限制民事行为能力人等弱势群体等受益人,民事信托可凭借其独有的照护功能,充分满足上述人士的社会需要。此时,委托人设立信托的处分行为因欺诈而被撤销的,善意受益人或善意转得人因此取得的利益无须返还,这一制度设计充分体现了法律的公平原则。

当前,根据世界卫生组织报告,全球正加速进入人口老龄化社会。中国的人口老龄化进程要远远快于很多中低收入和高收入国家。[3](1)同时,韩国央行预计,“韩国20年后或成老龄化最严重的国家。”[4]中韩两国社会文化相似,人口老龄化社会的加速来临,对两国均提出了巨大挑战。就信托事业发展而言,中韩两国具有较大相似性,均呈现出了商事信托繁荣而民事信托衰弱的态势。在现代风险社会背景下,对上述制度加以深入研究具有巨大的现实意义。通过比较研究中韩两国的商事信托并进一步完善法理解释,有利于我国在欺诈信托领域落实和践行诚信、公平等社会主义核心价值观,使信托制度更好地融入《中华人民共和国民法典》(以下简称“我国《民法典》”)。

一、中韩民法与信托法债权人撤销权关系的比较

大陆法系民法以成文法为主要民法法源,以系统化与法典化为主要特征。[5](101)中韩两国民法典具有相似的历史渊源,韩国法律在历史上属于中华法系。在法制现代化进程中,两国民法典均采取了“外源性”模式。在立法体例上,均采用了潘德克顿式立法体例,我国《民法典》采用了7编制,韩国《民法典》采用了5编制。[6]我国民法债权人撤销权制度主要规定于我国《民法典》合同编第538条与第539条。①我国《民法典》合同编第一分编具有债权总则的功能。韩国民法债权人撤销权制度,则直接规定在《大韩民国民法典》(以下简称“韩国《民法典》”)债权编第406条。

从信托制度与民法制度体系的融合来看,中国与韩国均通过法律行为(juristic act)制度,将信托制度融入民法制度体系之中。从条文内容来看,我国《民法典》总则编第6章专门规定了民事法律行为制度,韩国《民法典》第5章专门规定了法律行为制度。在此基础上,两国均在民法典中专门规定了债权人撤销权制度,同时《中华人民共和国信托法》(以下简称“我国《信托法》”)与《大韩民国信托法》(以下简称“韩国《信托法》”)不同程度地规定了针对欺诈信托的委托人债权人撤销权。

(一)我国《信托法》明确了委托人债权人撤销权的构成要件

我国《信托法》颁布于2001年,委托人债权人撤销权制度至今未被修改,与我国《民法典》中的债权人撤销权基本相同。

我国《民法典》将债权人撤销权中的主体规定为债权人、债务人与债务人的相对人。其中,债务人的相对人,类似于我国《民法典》合同编中的受让人,实际上属于基于债务人行为而取得权益的人。崔建远教授认为,我国《民法典》并未直接规定转得人规则并不存在法律漏洞,可以通过有关制度予以解释。例如,在债权人行使债权人撤销权之时,善意转得人可援引我国《民法典》法律行为制度、善意取得制度以及合同行为制度予以对抗。首先,善意转得人可援引我国《民法典》第311条,主张其在受让财产权益时为主观善意,价格合理且支付了合理的对价,并完成了交付,因此其已经善意取得目标财产权益,债权人无法对其行使撤销权。其次,善意转得人可援引我国《民法典》第143条与第465条,主张依法成立的合同受法律保护,并按照合同约定全面履行了义务,其受让行为具有法律效力,債权人同样无法对其行使撤销权。[7](150~151)我国《民法典》将债务人对财产权益的处分行为作了有偿与无偿的区分。有偿处分行为表现为转让、受让与提供担保行为,主要规定在我国《民法典》第539条中。无偿行为表现为放弃债权、放弃债权担保与无偿转让等行为,主要规定在我国《民法典》第538条中。其中,债务人放弃债权的行为,既包括债务人对次债务人享有的到期债权,也包括未到期债权。不论是放弃到期债权还是未到期债权,均会导致积极财产的减少,且并未获得任何对价,显然该放弃行为属于可由债权人撤销的处分行为。对于债权人撤销权行使中的证明责任分配,我国《民法典》尚无明文规定。

综上所述,根据我国《信托法》第12条的规定,只要债务人作为委托人设立信托有害于债权人利益的,债权人即享有对于债务人设立信托的处分行为的撤销权,而不问作为债务人的委托人主观善恶。②此时,债权人可援引此条,向人民法院申请撤销债务人设立信托的处分行为。对有害于债权人利益的判断,我国通说采无资力说。如崔建远教授认为,应借鉴我国《破产法》,以可控制财产不能足以清偿到期债权为标准,认定债务人无资力。[6](134)

中国目前鲜见公开的由委托人债权人提起的撤销之诉,或在其他诉讼中行使委托人债权人撤销权的信托纠纷案例。据有限的公开资料显示,在某财产权属纠纷案中,其中一个案件争议焦点为:欺诈信托对信托财产归属的影响是否成立。法院认为,综合全案证据,丁作为委托人,从银行处获得资金并以之设立信托,尽管甲、乙、丙与丁间相关资金划转无贸易背景,该资金划转与本案没有关系。同时,没有证据显示戊自丁处受让信托受益权时明知以上情况或与丁相串通,故受让人戊应为善意,应当认定戊已享有本案争议信托财产受益权。该案虽不具有代表性,但从措辞来看,法院的行文逻辑认定了丁设立信托的行为属于欺诈信托。

(二)韩国《信托法》通过链接条款认定委托人债权人撤销权

自1958年起,韩国《民法典》第406条债权人撤销权制度并未做过修改。韩国《民法典》第406条规定:“(1)债务人明知对债权人有害而处分财产权的,债权人可向法院请求撤销或恢复原状。但因其行为受益者,或转得利益者于该行为或转得当时不知有害于债权人时除外;(2)债权人应在知道撤销原因之日起1年内,或者自债务人做出法律行为之日起5年内提起撤销之诉。”①可见,韩国《民法典》将债权人撤销权中的主体规定为债权人、债务人、受益人与转得人(subsequent purchaser)。②

韩国《民法典》债权人撤销权制度并未作有偿与无偿的区分,而是概括性地将债务人有害于债权人的处分行为都纳入其中。同时,韩国《民法典》未对证明责任做出明确规定,但是在韩国司法实践中已经逐渐形成了相关规则。债权人主张债务人恶意的,由债权人承担证明责任。债权人主张受益人或转得人恶意的,由受益人或转得人承担证明自己为善意的证明责任。例如,在韩国SBI储蓄银行一案中,韩国首尔高等法院引用了最高法院判例认为,在债权人撤销权诉讼中,推定受益人为恶意。因此,受益人负有证明自己为善意的责任。③

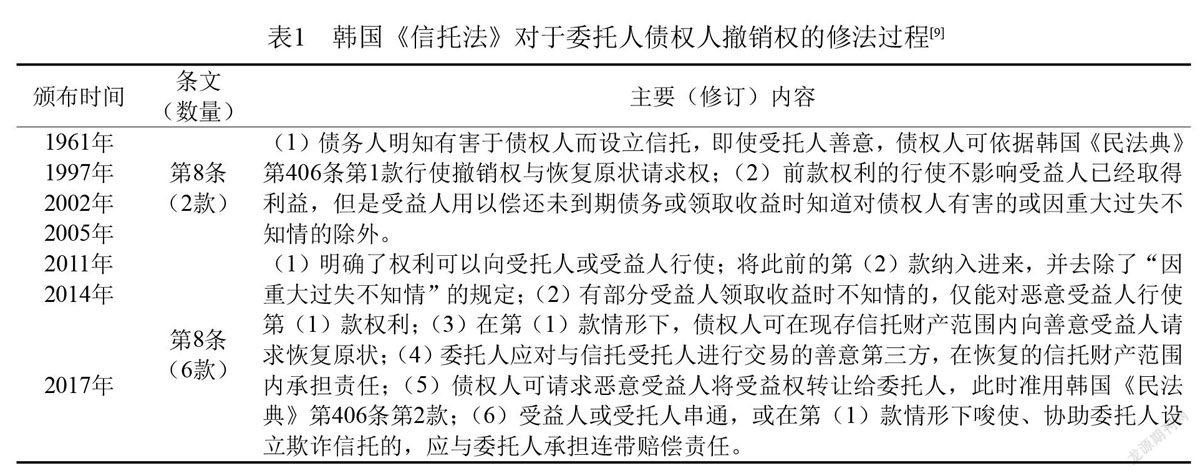

韩国《信托法》颁布于1961年,其后在2011年对委托人债权人撤销权做出了修改,笔者梳理如下表。

韩国《信托法》第8条实际上属于链接条款。此时当债务人作为委托人明知有害债权人利益而设立信托时,债权人可直接援引韩国《民法典》第406条第1款,请求法院撤销债务人的处分行为。由此可见,韩国《信托法》中委托人债权人撤销权的成立,既要看作为债务人的委托人的主观善恶,也要看设立信托的客观后果。从司法实践来看,在某所有权转移登记纠纷案中,韩国最高法院认为综合全案证据,本案中债务人与他人串通而设立信托,已经损害了债权人的利益,因此委托人设立信托的处分行为,已经构成韩国《信托法》第8条第1款所规定的欺诈行为。①

二、中韩信托委托人债权人撤销权行使方式的比较

(一)行使对象均为委托人的欺诈处分行为

我国《信托法》第2条将信托定义为一种“行为”,②从全国人大常委会对《信托法》第2条的释义来看,总体上认为信托属于一种财产管理制度。尽管还是采用了所谓“双重所有权”的表述,但其本意实为说明信托作为一项法律制度,能够很好地填补物权理论的真空。同时,释义还列举了主要特征,并详细说明了信托本身与委托代理、寄存保管、行纪的区别,并最终落脚于财产管理制度。[9]显然,若立法条文采用财产管理制度的表述,难以直接将信托关系本身融入民法制度体系。因此,我国《信托法》第2条将信托界定为“行为”,应当从立法的角度来理解。笔者认为,这或许是受到了“信托行为”这样的语言用法影响,也或许是立法者深感难以定义信托这一法律关系。在传统理论难以阐释的情况下,或许通过以法律行为作为出发点来言说,更具有实际立法意义。

实际上,“信托行为”概念并非源于信托制度本身,而是源于德国为了解释动产让与担保中物权变动效力而创设的理论。而且,该理论的准确表述应为“借助于信托的法律行为”。[10](1197)其后,让与担保制度逐渐在德国、日本与我国台湾地区得到承认,该理论的运用主要出现于让与担保领域。[11](241)“信托行为”概念尽管在某些地区具备实体法基础,但是在我国制度语境下实无过多讨论的必要。鉴于我国《信托法》制定之时,尚缺乏信托制度的深入实践,我国《信托法》第1条中的“信托行为”概念,实为广义概念,在概念功能上,更侧重于国家管理。而且《信托法》通篇只有一处使用这一概念,与我国台湾地区信托法对这一概念大量使用完全不同,我们大可不必纠结于此。我们不妨可以使用包括但不限于“信托设立行为(使信托成立的行为+使信托生效的行为)”“信托变更行为”“信托撤销行为”和“信托解除行为”等概念,来清楚地界定不同阶段与信托最密切相關的法律行为,来呈现信托法律关系的全貌。

令人困惑的是,我国《信托法》第12条将债权人撤销权的行使对象界定为“信托”,与我国《信托法》第2条的规定存在逻辑矛盾。而从全国人大常委会对于我国《信托法》第12条的释义来看,该条是对欺诈信托撤销权的规定。从各国信托法规范来看,为了平衡债权人和善意受益人的利益,均规定债权人行使撤销权时,不影响善意的受益人已经取得的信托利益。[9]可见,我国《信托法》第12条规定的立法目的在于,兼顾善意受益人利益与债权人利益。结合前文立法释义内容,立法者显然清楚信托的本质为法律关系。也就是说,我国《信托法》第2条与第12条出于立法目的考虑,希望借助于法律行为制度将信托融入民法制度体系之中。

与中国不同,韩国《信托法》第2条将信托定义为一种“法律关系”。①同时,韩国《信托法》第8条将债权人撤销权的行使对象界定为“信托”,在逻辑上似乎应当理解为行使对象就是信托这一法律关系,行使后果自然是使该法律关系归于无效。然而,若做此解释,显然与撤销权行使目的相悖。实际上,债权人撤销权自产生时起,目的即在于保全债务人责任财产,而非一并否认债务人与相对人所为负担行为。应当指出的是,在民法体系构建上,韩国吸收和借鉴了德国民法的法律行为制度,在民法上存在负担行为与处分行为的区分。因此,笔者认为,韩国《信托法》第8条尽管将委托人债权人撤销权的行使对象界定为“信托”,但应当理解为委托人的处分行为。而且,韩国《民法典》第406条债权人撤销权的行使对象显然就是债务人的处分行为。[12](125)这一观点不仅得到了韩国理论界的支持,[13](9)也得到了实务界的回应。[14]

(二)韩国并未对委托人债权人认知能力做法律推定

根据我国《民法典》第538条与第539条的规定,民法债权人撤销权须通过诉讼方式行使。根据我国《民法典》第541条的规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使,且同时规定了撤销权的除斥期间为5年。而我国《信托法》第12条并未同时规定除斥期间。鉴于我国《信托法》颁布之时,《合同法》已经规定了债权人撤销权的除斥期间为5年,因此信托中委托人债权人撤销权的除斥期间参照适用了上述规定。同理,信托中委托人债权人撤销权的除斥期间可参照适用我国《民法典》第541条的规定。

根据韩国《信托法》第406条第2款的规定,民法债权人撤销权同样需要通过诉讼方式行使,但关于除斥期间的规定略有不同。韩国《信托法》第406条第2款规定,债权人应于知道撤销原因之日起1年内,或者自债务人做出法律行为之日起5年内提起撤销之诉。比较而言,韩国《信托法》对于委托人债权人撤销权行使期间的规定,显然缺少对于债权人认知能力进行法律推定的内容。

三、中韩信托委托人债权人撤销权行使后果的比较

(一)效力均不及于委托人订立信托合同的负担行为

我国《信托法》颁布之时,《合同法》中已经存在债权人撤销权制度。同样,韩国《信托法》颁布之时,韩国《民法典》也已存在债权人撤销权制度。那么,为何中韩两国都另行在信托法中规定委托人债权人撤销权呢?

就中国而言,彼时我国《合同法》第74条、第75条规定了债权人撤销权,②同时在我国《民法通则》第61条中规定了一般法律行为被撤销的后果。③当债务人的处分行为被撤销后,当事人因该行为取得的财产,应当返还给受损失的一方。也就是说,实际上债务人是通过使责任财产受损的方式,来损害债权人债权实现的。债权人意在通过行使撤销权,使财产被返还给债务人。结合最高人民法院关于适用《中国合同法》若干问题的解释(一)(现已失效)第24条与第25条的规定,彼时债权人撤销权在对人方面具有绝对性,在对财产权方面具有相对性。①由此,彼时若不在我国《信托法》中专门限制委托人债权人撤销权的行使后果,则无法保护善意受益人利益。

就韩国而言,韩国司法部民法修订委员会委员,司法部信托法修订特别小组委员会委员崔秀晶教授认为,尽管韩国《信托法》第8条规定,原则上债权人可以援引韩国《民法典》第406条第1款行使撤销权,但信托中的受托人并不是严格意义上相当于债权人撤销权的受益人,更何况信托受益人不是转得人。因此,韩国《信托法》需要对委托人债权人撤销权另行规定。[13](10)

(二)我国并未明确各方主体的责任形式

就中国而言,首先,我国《信托法》第12条仅适用于设立欺诈信托的处分行为,效力不及于订立信托合同的负担行为。其次,就受益人而言,善意受益人因此而取得的利益免受撤销权效力的追及。再次,就转得人而言,如前文所述,善意转得人可援引我国《民法典》第143条、第465条与第509条,来主张自己基于转得行为取得了信托受益权,有权保有该受益权,委托人债权人无权请求返还。此外,在债权人请求撤销委托人设立信托的处分行为以外的其他处分行为的场合,例如,在他益信托(非欺诈信托)生效后,委托人与受益人成为债权人的共同债务人,委托人经受益人同意处分受益人受益权,将受益权转让给善意转得人,且已完成相关手续,若影响债权实现的,显然债权人不能援引我国《信托法》第12条。那么此时善意受益权转得人是否依然受到我国《信托法》第12条的保护呢?既然欺诈信托中的善意受益权转得人可受保护,那么合法有效信托的善意受益权转得人理应受到保护。

就韩国而言,首先,韩国《信托法》债权人撤销权的行使对象为委托人设立信托的处分行为,因而权利行使的直接后果即该处分行为无效。债权人可以要求善意受托人在现存的信托财产范围内,使债务人的责任财产恢复原状。其次,若受益人全部为恶意的,则委托人债权人可请求撤销全部处分行为自不必说。若仅有部分受益人为恶意的,则债权人仅能请求撤销债务人与恶意受益人之间的处分行为,并使债务人的责任财产恢复原状。债权人可以要求恶意受益人将其取得的受益权转让给委托人。再次,若信托被撤销且信托财产恢复的,则委托人应当对与被撤销信托有关的受托人交易的善意第三人,在恢复原状的信托财产范围内承担责任。若受益人或受托人与委托人串通或协助委托人设立欺诈信托的,债权人有权请求其共同赔偿债权人因此遭受的损失。②

四、结语

当前,我国《信托法》修改的呼声日渐高涨,理论界与业界再次提出了建立信托税制和修改法律条款的意见和建议。在我国信托行业正面临功能急剧转型的现实背景下,修法工作也应继续坚守信托“受人之托,忠人之事”的理念,使承载着诚信与公平等价值理念的法律原则落到实处,与我国《民法典》对社会主义核心价值观的贯彻保持协调一致。

应当明确,委托人设立信托关系的行为,既包括签订信托合同的负担行为,也包括履行信托合同的处分行为。债权人撤销权的行使对象是债务人的处分行为。信托设立后既包括自益受益人,又包括他益受益人时,不宜一律撤销整个处分行为,而应结合委托人当时资历以及受益人具体情况,由法官根据自由心证裁量。我国《民法典》债权人撤销权,以及我国《信托法》第12条委托人债权人的撤销权,其效力均不及于善意受益人与善意转得人。对于上述撤销权的行使后果,我们可参考借鉴韩国《信托法》对于各方当事人责任形式的细致规定。

参考文献:

[1] 李世刚:《论〈法国民法典〉对罗马法信托概念的引入》,《中国社会科学》,2009年第4期。

[2] [英]斯蒂芬·加拉赫,(1986)LR 4 HL 82.史冷霞译,北京:法律出版社,2020年。

[3] 世界卫生组织:《中国老龄化与健康国家评估报告2016》,https://www.doc88.com/p-1058474481041.html?r=1.

[4] 韓国银行(央行):《后新冠时代人口结构变化条件评估报告(2021)》。韩联社:《韩国20年后或成老龄化最严重的国家》,网址:https://cn.yna.co.kr/view/ACK20210104004700881,最后访问时间:2021年4月3日。

[5] 江平,王家福:《民商法学大辞书》,南京:南京大学出版社,1998年第4期。

[6] 张初霞:《中韩两国民法典立法比较》,《中国社会科学报》,2016年4月13日第005版。

[7] 崔建远:《论债权人撤销权的构成》,《清华法学》,2020年第14期。

[8] 大韩民国规约Trust Act数据库,https://elaw.klri.re.kr,最后访问时间:2021年4月3日。

[9] 全国人大官网,http://www.npc.gov.cn/npc/c2210/200311/0f80bec544aa40f287d5840790b66646.shtml,最后访问时间:2021年3月5日。

[10] 高圣平:《动产让与担保的立法论》,《中外法学》,2017年第29期。

[11]费安玲主编:《比较担保法——以德国、法国、瑞士、意大利、英国和中国担保法为研究对象》,北京:中国政法大学出版社,2004年。

[12] 金玉珍:《韩国民法典》,《私法》,2004年第6期。

[13] 최수정 :《채권자취소권의 관점에서본 신탁법상의 취소제도》,《저스티스》,2016年第8期。

[14] [인천지법 2004.11.17.,선고, 2003가합13044, 판결: 항소]案例。

[责任编辑 杨亿]