抗凝药物管理中心在心脏瓣膜置换术后的应用效果

饶长秀,贾婷,杨鸿儿,汪昆华,熊建英

心脏瓣膜发生病变可导致心房或心室结构改变及功能失常,最终可导致死亡。心脏瓣膜置换术有50多年的历史[1],自手术应用于临床后,提高了心脏瓣膜病患者的生活质量和存活率。但心脏瓣膜置换术术后均需抗凝治疗,其中华法林的应用最为广泛[2-3],然而个体差异大,需通过反复检测国际标准化比值(INR)调整剂量,如不能及时检测INR,可出现出血或血栓等不良事件,血栓和出血均可降低患者预后,甚至导致患者死亡[4],抗凝过程很难管理[5]。南昌大学第一附属医院心脏大血管外科于2018年10月建立心脏瓣膜置换术后抗凝药物管理中心并取得了较好的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年10月-2019年12月南昌大学第一附属医院心脏大血管外科收治的心脏瓣膜置换术患者400例,采用随机数字表法分为观察组与对照组各200例。观察组男67例,女133例;年龄(48.15±9.83)岁;基线INR(1.10±0.11);高中及以上学历89例;合并高血压53例,糖尿病21例;二尖瓣置换术145例,主动脉瓣置换术41例,二尖瓣及主动脉瓣置换术14例。对照组男69例,女131例;年龄(47.28±9.26)岁;基线INR(1.09±0.10);高中及以上学历85例;合并高血压57例,糖尿病23例;二尖瓣置换术143例,主动脉瓣置换术37例,二尖瓣及主动脉瓣置换术20例。2组患者性别、年龄、学历、手术类型及基线INR等临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过医院伦理委员会批准,患者或家属均知情同意。

1.2 选择标准 纳入标准:(1)具有正常的语言表达能力和理解力;(2)初中及以上文化程度;(3)会使用手机获取知识。排除标准:(1)聋哑患者;(2)凝血功能障碍疾病患者;(3)精神障碍患者;(4)华法林过敏或不良反应过大不能耐受者。

1.3 方法 2组患者均于术后12 d开始给予华法林(芬兰奥立安药业生产,3.0 mg/片)口服,服药后第2天开始每天监测INR值,并根据INR结果调整华法林剂量,并使INR尽快达标。对照组采用传统健康教育方法进行华法林用药宣教:住院期间由责任护士向患者及家属详细说明华法林的用处及发生出血和血栓的风险,指导患者及时发现出血与血栓的早期症状,告知患者按时服药的重要性及定时检测INR的必要性;出院时发放使用华法林的健康教育手册,并对患者进行通俗易懂的解读,告知患者复查INR的具体时间和流程。观察组在对照组的基础上增加抗凝药物管理中心的工作流程,具体如下。

1.3.1 患者的用药教育:(1)用药教育内容:告知患者瓣膜置换术后进行抗凝治疗的原因、华法林的作用原理及不良反应、如何配合医护人员进行药物剂量的调整及应达到的INR目标值。强调自发性出血倾向是最常见的不良反应,与药量偏大有关,应注意观察有无皮肤、鼻等部位的出血先兆及尿液颜色等。告知患者此药易受药物相互作用干扰,如水杨酸类、巴比妥类等,故应避免与他药合用。同时具体介绍食物、饮酒等对药物的影响,嘱患者特殊时期(女性月经期、妊娠期等)及时与医师联系调整剂量。(2)用药教育方法:患者的抗凝教育分为住院期间教育、出院时教育及出院后教育三阶段。①住院期间:由主管医师向患者讲解病情及进行抗凝治疗的具体方案,由责任护士对患者进行服药指导,使用宣传片和讲座形式进行集中培训,指导患者使用《华法林抗凝教育手册》。②出院时:检查患者华法林相关知识的掌握情况,针对患者知识缺乏情况进行个性化指导,发放《华法林抗凝记录表》,记录每天华法林的服药剂量和时间,INR的检测时间及结果。③出院后:临床医师与药师一起坐诊开展抗凝用药门诊现场咨询和答疑;每月最后一周的周二下午在病区开展患者用药教育会,由高年资护士、药师和医师现场答疑;电话随访时询问患者用药教育后的知识知晓情况并再次进行用药教育。

1.3.2 建立抗凝患者的档案库:观察组患者均需建立电子档案,内容涵盖患者的姓名、性别、年龄、住址等基本信息及疾病相关信息,如疾病诊断、手术名称、华法林用药情况及INR结果、INR定期复查记录及结果等。信息完整搜集为随访带来便利,可为抗凝治疗的效果研究提供很好的医学资源。

1.3.3 建立完善的随访体系:根据电子档案建立一套完善的随访系统,对年龄较大不会使用微信的患者进行电话随访,离医院较近的优选门诊随访,对会使用微信而不方便来院的患者选择微信随访,并将每位患者的随访任务落实到具体医务人员的身上。并嘱负责随访的人员记录好患者目前的情况,针对存在的问题,进行个性化地指导。

1.4 观察指标与方法 比较2组患者入院时、出院时、干预3个月后华法林相关知识掌握情况、INR检测情况及不良反应(出血、血栓)发生情况。INR检测情况包括INR首次达标时间、INR达标率及检测执行率。采用管理中心成员共同设计的华法林相关知识的考试试卷评估2组患者华法林相关知识掌握情况。

2 结 果

2.1 华法林相关知识掌握情况比较 观察组患者出院时、干预3个月后华法林相关知识得分均显著高于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 2组患者不同时间华法林相关知识得分比较分)

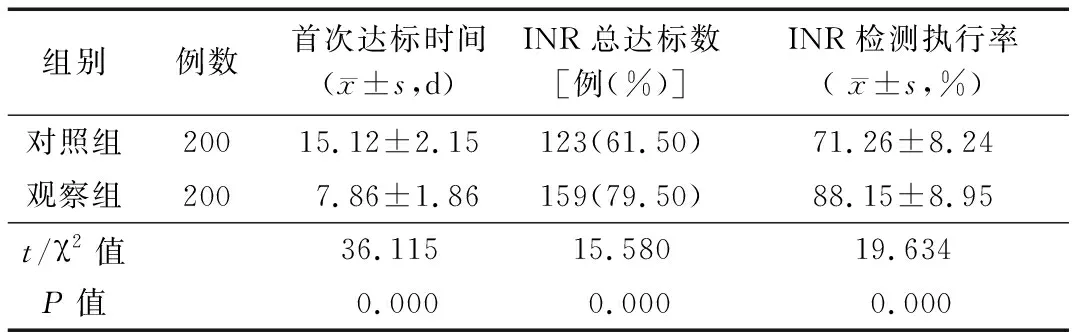

2.2 INR检测情况比较 观察组患者INR首次达标时间短于对照组,总达标率及检测执行率均高于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 2组患者INR检测情况比较

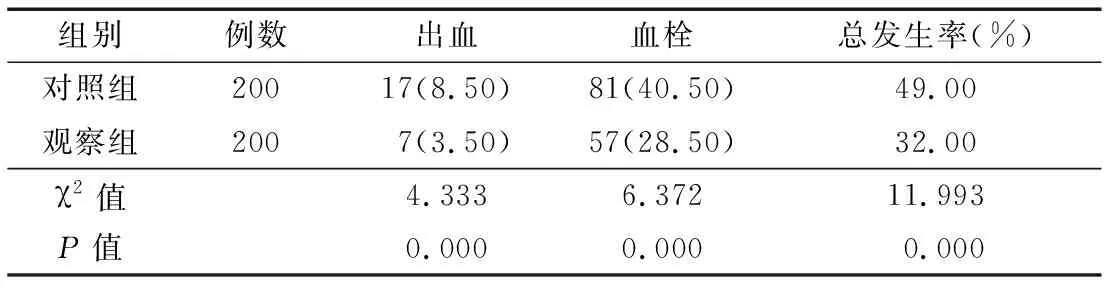

2.3 不良反应比较 观察组患者不良反应发生率为32.00%,显著低于对照组的49.00%(P<0.01)。见表3。

表3 2组患者不良反应发生情况比较 [例(%)]

3 讨 论

在临床抗凝治疗过程中,尽管医师严格按指南进行治疗,但出院后受诸多因素的影响,使出院后的随访不能有效实施,患者的遵医行为无法监测,不能及时发现不良反应,最终使抗凝治疗效果不满意[6-8]。

目前我国抗凝治疗主要存在以下不足:(1)国内抗凝管理一般由医师完成,然而医师的紧缺导致其超负荷工作,加上华法林剂量调节的复杂性,使疗效不理想;(2)很多患者对华法林治疗认识不够,自行对自己的身体进行评估后加减药量;(3)患者复查INR的流程复杂,加上来医院的不便及等待结果的时间较长,很多患者因“复查过于麻烦”而最终放弃抗凝治疗;(4)出于对医患纠纷的恐惧,医师在抗凝治疗中较保守,华法林服用剂量不足导致住院期间INR达不到预定的目标[9]。出院后抗凝管理很难做到位,使抗凝治疗的效果不尽人意,导致患者放弃抗凝治疗。近年来,大量文献报道,多学科共同参与对患者抗凝治疗进行管理,可提高治疗的有效率,增加用药的安全性,减少因不良反应导致治疗费用的增加,保证治疗安全、顺利、有效地开展[10-15]。

我科作为国家建设重点学科,心脏瓣膜置换术年手术量达450余例,为提升我院心脏瓣膜置换术诊疗水平,满足心脏瓣膜置换术后抗凝患者的需求,我们成立了由临床医师、药师及护理人员组成的抗凝药物管理中心,具体分工如下:临床医师负责明确诊断,确定华法林治疗方案,为患者提供疾病及抗凝治疗有关的咨询、随访,指导团队开展相关诊疗活动;临床药师负责用药风险评估、用药指导、用药监护、用药咨询、随访;护师负责患者建档,了解患者的心理情况,对出现的问题进行及时干预,指导患者合理饮食、避免进食对药物有影响的食物,有规律、循序渐进地运动,用药教育、用药随访、自我护理相关咨询。这种多学科参与的管理摸式保证了抗凝治疗的有效率,减少了不良反应所致的后续治疗费用的增加或住院治疗等的发生,节约了有限的医疗卫生资源,使抗凝治疗管理走向规范化、标准化。观察组患者通过管理中心的工作人员反复地知识讲解后对华法林相关知识的知晓率高于对照组;观察组患者通过管理中心人员定期以各种随访方法及时发现出血和血栓先兆,其不良反应发生率远低于对照组;通过管理中心人员根据患者的检测时间,检测前一天电话或微信提醒患者,使观察组INR检测执行率远高于对照组。

综上所述,抗凝药物管理中心可提高患者对华法林的认识,充分掌握华法林与食物及其他药物间的相互影响,了解按时进行INR检测的必要性,并积极配合医务人员进行随访与复查,保证抗凝治疗的安全有效。但INR的检测程序还待优化,以进一步提高检测执行率。