月氏民族的美术嬗变

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

月氏是曾经活跃在欧亚草原上的重要民族,书写了丝绸之路上辉煌的美术史篇章。关于月氏问题中外史学界多有研究,但很多疑点依然存在。本文基于历史学的背景,结合近年来考古学、语言学和人类学的相关成果,从美术史的视角蠡测月氏民族在变迁中积极融会不同文明的历史轨迹,展现月氏民族多元而辉煌的艺术成就。

一、苏贝希文化

“月氏”一词很可能是于阗塞语kush的汉语音译,与kushan(贵霜)一词同源[1]。《史记·大宛传》记“始月氏居敦煌、祁连间”,近些年考古学和语言学方面的研究认为,汉代的祁连山指新疆的天山,先秦时称“昆仑山”,唐代称“析罗曼山”,皆出自吐火罗语“天山”在不同时期的汉语音译,早期月氏的王庭可能就在天山脚下的巴里坤草原[2],其活动范围大约以天山东部为中心,东到河西走廊西端的敦煌。学术界认为月氏人说吐火罗语,属于印欧语系东伊朗语族的古代方言,姑藏(kuzan)、车师(kushi)、龟兹(kuci)、库车(kucha)等地名,以及“头曼”和“沮渠”等这些匈奴官名都有可能来自月氏人使用的吐火罗语[3]。

考古学认为鄯善县吐峪沟乡的洋海墓地是月氏人西迁前的历史遗存。近年来发掘的巴里坤草原东黑沟遗址与洋海墓地同期,也被认为是月氏人的活动遗迹,同属苏贝希文化类型。苏贝希文化与阿尔泰山南麓的克尔木齐文化、哈密盆地的焉不拉克文化、河西走廊的四坝文化等都有传承关系。月氏民族游牧于欧亚草原的中东部,在人种上具有东西混合的特点①。

苏贝希文化持续的时间大约从公元前7世纪到公元前2世纪,美术遗存主要有岩画、彩陶和青铜装饰。苏贝希文化的岩画题材大多是奔跑的动物形象,其中在呼图壁康家石门子、巴里坤八墙子村和阴山南麓王原县韩乌拉山等处的苏贝希文化岩画中都发现有“对马”形象,有可能是“双马神”图腾。“双马神”造型不是对马的自然主义描绘,而是两马竖立,头与头相对,蹄与蹄相对;或是两马头向背、共用一个身体,在造型上呈左右对称结构,具有神秘主义色彩。后来的美术品中陆续出现了许多两两相对或成双联体的动物造型,可能都与“双马神”造型有关[4]。除“双马神”以外,绝大多数岩画的动物造型还是原始形态的自然主义表现方式。洋海墓地二期出土了一件高16.4厘米、口径13.2厘米的小木桶(图1),筒身上刻有奔跑着的老虎、大角山羊等,与岩画上的动物造型方式一致,但在表现动物臀部结构的时候巧妙地结合了卷云纹,木桶的上下两边还等距离刻画着三角形,表示连绵不断的山峦,融抽象化的艺术符号和自然写实的表现方式为一体。伊吾县出土的鹿柄铜镜(图2)和大角羊铜饰件(图3)都是写实主义的动物造型。动物与月氏民族的生活息息相关,始终是月氏艺术热衷表现的题材之一。

图1 洋海墓地出土的木桶

苏贝希文化彩陶受到哈密盆地焉不拉克文化和焉耆盆地察吾乎沟文化的双重影响,纹饰以直线组合而成的三角形、菱形等几何纹为主,在伊吾黑沟梁、鄯善洋海二期、阿拉沟等处彩陶上有二方连续的连弧纹。连弧纹造型的基本结构接近于中原玉器和青铜器上的云纹,甚至可以追溯到马家窑彩陶的影响。苏贝希文化彩陶上出现的几何纹和连弧纹组合(图4)现象,可视为东西文化融合的特征。

图2 伊吾出土的鹿柄铜镜

图3 伊吾出土的大角羊铜饰件

图4 阿拉沟古墓出土的单耳彩陶

公元前176年月氏被匈奴所败,约50万月氏人被迫向西迁移,驻留于伊犁河流域。《汉书·西域传》记“大月氏西破走塞王,塞王南越县度,大月氏居其地”。月氏人西迁导致了中亚民族迁移的“多米诺骨牌”。伊犁河流域的塞人(Saka)分三支向南迁移,东面的一支南下进入塔里木盆地南缘,建立了于阗国;中间的一支穿越帕米尔高原,南越悬度,到达印度河上游的犍陀罗(Gandhara),推翻了当地印希王国(Indo-Greek Kingdom),建立了印塞王国(Indo-Scythian Kingdom),在汉文史籍中称为宾[5];西面的一支渡锡尔河南下,一部分在费尔干纳盆建立了大宛;另一部分继续南下越过阿姆河,摧毁了希腊化国家巴克特里亚(Bactria),然后有可能融入帕提亚(Parthia),汉文史籍中称为大夏。塞人的起源有西来说和东来说两种。西来说主要根据古希腊作家有关塞人的记载,称其最早游牧于黑海北岸,曾一度属于希腊城邦制国家的殖民地。东来说主张塞人起源于哈萨克斯坦草原以及伊犁河和楚河流域,东来说主要依据塞人独特的造型艺术,如蜷曲的动物纹饰、鹿石艺术、太阳符号等,而这些纹饰在黑海和里海北岸的草原上基本没有发现[6]。月氏侵占塞人故地,必然受到塞人美术的影响,蜷曲动物纹丰富了月氏人原本自然写实的表现手法。公元前130年左右,乌孙王昆莫猎骄靡在匈奴军臣单于的支持下,将月氏民族赶出伊犁河流域。月氏人循着塞人南迁的西线,即沿着帕米尔高原的西缘向南迁移,这一次他们驻留在阿姆河流域。月氏人在伊犁河流域生活了近半个世纪,但相关的考古发现还比较匮乏,因此在月氏美术研究的链条中成为一个薄弱的环节。

二、前贵霜和贵霜前期②

《史记·大宛列传》载月氏“为匈奴所败,乃远去,过宛,西击大夏而臣之,遂都妫水北,为王庭”。妫水北即阿姆河以北,公元前129年月氏女王正是在这里接见了远道而来的汉使张骞,后来《汉书》《后汉书》《北史》等都提到过月氏在这里实行五部翕侯的管理方式。根据后人对五部翕侯位置的研究,可知当时月氏人主要集中在阿姆河上游的喷赤河北岸,瓦罕走廊的西出口,依山傍水,仍然保持着游牧民族的生活习惯,这一时期月氏人的生活遗迹主要有考科-帖佩(Kok Tepe,位于乌兹别克斯坦撒马尔罕以北25公里)第四期、卡姆佩尔-帖佩(Kampyr Tepe,位于乌兹别克斯坦铁尔梅兹西北30公里)二期。考科-帖佩经历了阿契美尼德时期和希腊化时期的长时间营建,可能是因为月氏人的入侵使这座城市受到重创而被废弃。近年来西北大学的考古专家在这里发掘了其中一座墓葬,推测墓主人为月氏女性,头戴三片金叶组成的金冠,身体周围出土了345个金饰件,3个金扣带,1件银杯,还有1把西汉中晚期的四乳禽兽铜镜。陪葬大量金器饰件是帕米尔高原西侧游牧民族的葬俗,可能与当地出产大量黄金和先进的金器加工工艺有关,墓葬中出土的汉式铜镜,说明张骞出使西域以后丝绸之路上的东西往来。

公元前100年前后,月氏人逐渐移居阿姆河南岸。公元24年~25年,月氏人贵霜翕侯丘就却(Kujula Kadphises)兼并了其他四部翕侯,自立为王,国号贵霜,建都蓝氏城(希腊化时期巴克特里亚的首都巴克特拉,今阿富汗马扎里沙里夫),并于公元50年~65年进行了一系列的扩张战争,直至阎膏珍(Vima Kadphises)统治时期,这段时期被称为贵霜前期;而把贵霜建国之前,月氏人生活在阿姆河流域的那段时期称为前贵霜时期。中国史籍中把西迁阿姆河流域的月氏人称为大月氏,而把留在巴里坤草原的一部分没有西迁的月氏人称为小月氏。因为月氏人说吐火罗语,所以西方学界把阿姆河流域称为吐火罗斯坦(Tocharistan)。

1978年苏联考古专家在阿富汗希比尔甘东北5公里处发掘了提利亚-帖佩(Tillya Tepe)的六座古墓,除一座墓主人为男性以外,其余均为女性。根据钱币学的知识,该墓葬群的入葬时间应在月氏人迁都蓝氏城以后,属月氏人高等级墓葬[7]。月氏人在阿姆河流域生活了近200年之久,物质条件大为改善,文化方面广泛吸收了希腊化、帕提亚和塞人等多种文化元素。墓葬中出土了大量服装上的金饰件,制作工艺精湛,且大多镶嵌绿松石、石榴石、青金石等多种宝石,反映了草原文化、海洋文化和农耕文化等多种文化元素。大量金器的发现震惊了世界考古界,被誉为“黄金之丘”。

提利亚-帖佩M4男性墓出土的盘羊金像(图5),四蹄聚拢在一个重心位置,羊角硕大弯曲,身上毫毛毕显,对不同质感的表现极其到位,极具写实主义风格,这尊盘羊金像和苏贝希文化有一定的传承关系,造型水准凭借黄金工艺有了大幅度的提升。M4出土的一件金腰带,用料厚重,做工精美,腰带上每隔一段就有一个表现娜娜女神骑狮的圆形高浮雕装饰(图6),9个娜娜女神骑狮图像中的人和动物组合、神情动态互不相同,反映了本土传统神话题材的影响。吐火罗斯坦原为亚历山大希腊化领土的最东端,有着深厚的希腊化美术基础,在这批金器饰品上也显示出浓郁的希腊文化特征,如骑海豚的丘比特、天使阿芙洛狄特、持矛和盾的战士、戴头盔的国王像等图像。其中有翼天使阿芙洛狄特黄金饰板(图7)出土在M6,小天使上身丰腴裸露,柔软的衣纹垂落在腰间,肩膀上生出丰厚的羽翼,左肘靠在一个方形几仗上,右胯轻轻送出,整个身体呈S形自然放松,姿态轻松闲适,颇具希腊情调。

图5 提利亚-帖佩M4出土的盘羊金饰件

图6 提利亚-帖佩M4出土的娜娜女神骑狮腰带(局部)

图7 提利亚-帖佩M6出土的阿芙洛狄特金饰板

图8 提利亚-帖佩M2出土的御龙神人金头饰

提利亚-帖佩M2出土了一对装饰在帽子左右的吊牌,主体图像是御龙神人(图8)。神人正面,高冠,披发,宽袖右衽短上衣,腰间系带,下着长裙,左右手各握一龙脚。龙的身躯侧面呈S形,尾巴翻卷,有四蹄,龙首似马头,颈部有鬃,头顶生角,背有双翼,左右对称的结构类似苏贝希“双马神”;从龙的形象来看,具有中国龙图像形成初期的特点。整个饰件以黄金为基材,镶嵌水滴形的绿松石和圆形的石榴石。作为主体形象的神人和汉地画像砖中的西王母形象十分相似。神人脸型饱满圆润,明显为一女性特征,五官扁平,非欧罗巴人种。如果联系《穆天子传》关于东王公和西王母瑶池相会的故事,那么“西王母”的原型很可能来源于月氏女王当政,巴里坤湖或为瑶池,巴里坤草原的石构建筑也就是“西王母石室”[8]。M3出土了一件双马纹金头饰(图9),两马头向背,前蹄伸出向前跨越,两马共用一个马身,类似图像在吐鲁番艾丁湖古墓出土有双联金牛头,其造型方式基本一致。另外M2、M3、M6分别出土了三枚汉式铜镜,其中M3出土的连弧纹清白铭文镜图案清晰,据李学勤先生考证镜上34个字的铭文为一首女子相思诗③。

图9 提利亚-帖佩M3出土的双马纹金头饰

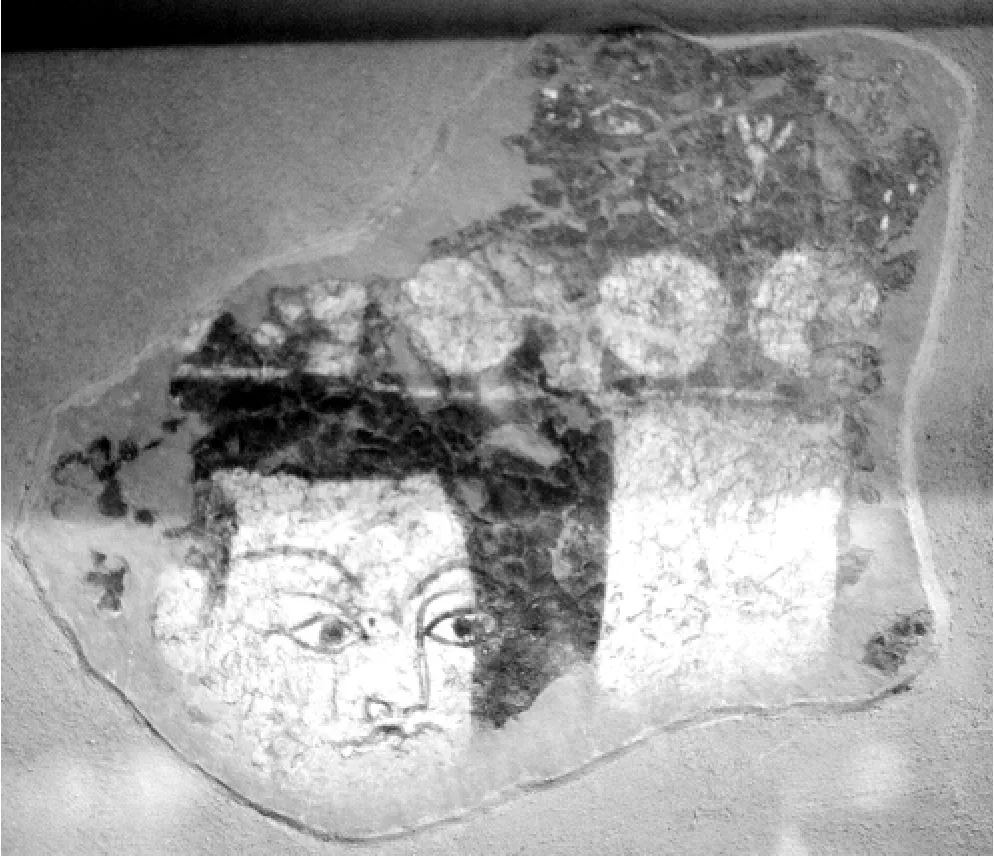

图10 Dilberjin Tepe出土的公元1世纪壁画

除“黄金之丘”以外,在阿富汗北部Dilberjin Tepe发现的几块公元前1世纪至公元1世纪的壁画残片(图10),虽然面积很小、残损严重,但是壁画的时间和位置都在说明或许与月氏人活动有着某种关联。壁画上的人物形象采用经典的四分之三侧面,以线造型,赭色起稿,墨线复勾,造型准确有立体感,眼似杏仁,唇上有訾,类似蝌蚪须,面貌特征具有东西混种的特点,或许这一人物形象就是贵霜前期的某位王者。画面以连珠纹分割,背景上的植物装饰纹样显得较为单调。

图11 提利亚-帖佩M4出土的金币

前贵霜和贵霜前期月氏民族在传承草原文化的基础上,广泛吸纳希腊文化和波斯文化,造型艺术水平大幅度提升,创造了草原黄金装饰艺术的辉煌成就。贵霜前期,丘就却、索特·麦加斯(Soter Megas)和阎膏珍三任国王均为月氏民族卡德菲塞斯族系,犍陀罗佛教可能在这一时期已经开始向吐火罗斯坦传播。在哈达(Hadda,今阿富汗贾拉拉巴德)发现的卢文《法句经》,是目前发现最早的佛教文本,时间在公元10年~30年之间[9]。在提利亚-帖佩M4发现的一枚金币(图11)正面为行走着的狮子,左侧有三宝徽记;背面为一人推动法轮,右侧有卢文Dharmacakra Pravata(ko),由于没有国号和王号,虽然无法判断是属于哪位国王在位时期发行的金币,但是可以说明佛教通过犍陀罗对吐火罗斯坦已有所影响。

三、贵霜后期与犍陀罗佛教美术

贵霜帝国在迦腻色伽(Kanishka)时期迁都古犍陀罗国富楼沙(今巴基斯坦白沙瓦),随之进入鼎盛时期,领域西临安息,东抵葱岭,北及锡尔河畔,南括印度河流域直达阿拉伯海,并向东南扩展到恒河中游[10]。迦腻色伽面对南亚次大陆,需要以更加开放的姿态接受印希王国和印塞王国先后在这里所形成的文化遗产。印塞王国时期正是犍陀罗佛教美术的萌芽时期④。迦腻色伽在接受波斯琐罗亚斯德教之后,又开始接受印度佛教,而自身游牧民族的文化则逐渐淹没在了历史的长河之中。类似的“案例”也发生在建立了北魏政权的拓跋氏身上,从北魏统一北方到隋朝统一中国,拓跋鲜卑在这一历史进程中最终消失了自己的民族身份,同时也为人类文明进步作出了积极贡献。

图12 苏尔赫·科塔尔发现的迦腻色伽像残件

图13 迦腻色伽金币

在阿富汗北部苏尔赫·科塔尔(Surkh Kotal)发现的一尊石灰岩石雕残件(图12),被认为是迦腻色伽一世的雕像,该作品具有明显的草原气息,塑造手法又具有波斯石雕的艺术特点。从雕像仅存下半身来看,外着过膝风衣,内穿灯笼裤,脚蹬有护踝的靴子,这种护踝饰件与提利亚-帖佩M4男主人的护踝一致,大衣上雕饰着连珠纹和卷草纹组合的图案,腰佩短剑,阳刻的衣纹线条装饰性很强。最为真实可辨的迦腻色伽形象出现在他发行的金币(图13)上,金币正面是迦腻色伽身着游牧民族的大衣,衣着样式与苏尔赫·科塔尔雕像残件一致,手指火坛,表明他为琐罗亚斯德教信徒;金币背面刻有一尊带头光和身光、手施无畏印的佛陀,金币正反两面的图像在一定程度上恰好反映了迦腻色伽初步接受佛教文化的事实。还有一件迦腻色伽与佛陀“同框”(图14)的片岩石雕,人物形象的貌合神离正好反映了来自北方游牧民族的王者接受南亚佛教文化时的一种真实心态。

图14 佛陀与贵霜贵族石雕残件

图15 Narenj Tepe发现的灰泥佛像

一般认为佛教美术在迦腻色伽之前为无佛像时代,迦腻色伽在位时才开始在犍陀罗地区出现了单体的佛教造像。究其原因:第一,与当地希腊化的深刻影响有关;第二,与贵霜帝国和罗马帝国的经济往来有关;第三,与草原民族接受先进文化的主动性有关。犍陀罗地区的希腊化影响众所周知,无须赘述。贵霜与罗马的经济往来,贝格拉姆(Begram,今阿富汗喀布尔以北)宝藏的发现足以说明这一问题,其中大量的罗马石膏饰品对犍陀罗佛教美术的发展一定会起到借鉴作用;除此而外,来源于罗马的灰泥建筑材料对犍陀罗灰泥佛教造像(图15)具有直接影响,而且不能排除罗马艺术家在犍陀罗从事佛像制作的可能,因此有学者把犍陀罗美术也称为罗马式佛教美术[11]。

图16 艾娜克发现的泥塑佛像遗迹

丝绸之路的开通和贵霜帝国的统一为犍陀罗佛教美术的繁荣与传播创造了历史机遇。借助贵霜帝国统一的版图,犍陀罗佛教美术从犍陀罗向吐火罗迅速传播,在这一过程中,自然环境从西北印度湿热性气候向中亚内陆干旱性气候过渡,雕刻材料由片岩、赤陶、灰泥向生泥过渡。近几年在阿富汗考古发现的艾娜克(Mes Aynak)佛寺正好处于犍陀罗与吐火罗之间,是一处正在考古发掘的大型佛教遗迹群,从发掘现场来看,石雕和灰泥塑像有所减少,而纯泥塑作品(图16)明显增多,而且还出现了佛教造像的新工艺——木雕。由于生泥材料具有就地取材和成本低廉的特点,佛教造像体量和规模的扩大就变得简单易行。巴米扬东、西大佛的营建正是泥塑材料得以使用的结果。木雕佛教造像自艾娜克以外,在塔里木盆地比较多见,而在印度很少出现。从艾娜克佛寺中出土的壁画碎片可以看到其制作工艺,在泥底上先敷以白色,人物描绘先勾勒再晕染,线条犹如屈铁盘丝,也有典型的“凹凸法”晕染,与于阗画派风格一致。值得注意的是佛教并没有大规模继续向中亚传播,而是沿着阿姆河及其上游的喷赤河进入瓦罕走廊,之后到达塔里木盆地南缘的于阗。这也正是艾娜克佛寺的建筑、造像、壁画等都与和田地区的热瓦克佛寺、丹丹乌里克佛寺、托普鲁克墩佛寺非常接近的原因。位于乌兹别克斯坦铁尔梅兹古城附近的法雅兹-帖佩(Fayaz Tepe)、卡拉-帖佩(Kara Tepe)、成吉思-帖佩(Tchingiz Tepe)和达尔弗津-帖佩(Dalverzine Tepe)等佛教寺院遗址都始建于贵霜时期[12],属于吐火罗斯坦的佛寺,是为佛教在中亚传播的末端。

贵霜与东汉在塔里木盆地有过势力上的反复较量,在和田、民丰、楼兰一带都发现了贵霜钱币,其中迦腻色伽时代的最多。特别是在和田发现的大量汉文和卢文合璧铜钱,说明东汉与贵霜之间商业往来的密切联系,卢文《法句经》可能正是在这一时期被传到了于阗。东汉自新疆东退之后的2世纪末3世纪初,数以千计的贵霜月氏人从犍陀罗涌入塔里木盆地和丝绸之路沿线城镇,最后抵达洛阳的月氏居民有数百人之多[13]。从佛教史籍中获知,月氏人到中原从事佛经翻译的传法僧有支娄迦谶、支谦、支亮、支昙龠、支曜、支孝龙、支道林等。米兰佛寺位于塔里木盆地南缘东端,壁画中有卢文书写的榜题和画家题记,时间不晚于3世纪初[14]。米兰佛寺著名的有翼天使的人物造型均采用四分之三侧面形象,特别是眼睛的画法可以联想到Dilberjin Tepe壁画的表现技法。塔里木盆地北缘中端的克孜尔第77窟,右甬道外侧下部前端有一吐火罗画师形象,一手拿调色盘,一手拿笔,着贵霜服装,但是相关图像和文献相对匮乏,要理清月氏民族与佛教美术之间关系,尚需寻找更多的证据。

四、结语

月氏民族辗转迁移于天山东西和兴都库什山南北,多元文化融合伴随着月氏民族迁移的全过程。关于月氏的族源和语言仍然迷雾重重,月氏和塞人的关系也是学术界争论的焦点,贵霜诸王的族属关系也是悬而未决的学术问题。把一个古代游牧民族的文化和美术问题联系起来进行考察,是颇具风险的一次学术探索。但是无论如何,月氏民族在亚欧草原和丝绸之路上曾经活跃过,这是历史事实,而且他们充当了东西方文化交流的使者,自有其辉煌的艺术成就。本文研究的初衷是借助前人对月氏民族迁移历史的研究,探讨其审美文化和艺术创造发生的可能变化;文章研究的目的并不是试图以此辨别月氏民族的身份,而是想努力凸显月氏民族为丝绸之路美术所作出的积极贡献。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,月氏民族的美术嬗变正是体现了这一人类文明发展的科学论断。

注释

①陈逸超《月氏:古代丝绸之路沿线的多元文化民族案例》,《青海师范大学民族师范学院学报》2018年第11期,第4-11页。据体质人类学和分子生物学的研究成果,由于月氏民族长期处于蒙古人种和欧罗巴人种的边缘过渡地带,可能来自中亚地区的印欧先民和当地匈奴、乌孙、羌之间的结盟和通婚在所难免,相关人群对母系基因库都有一定贡献,呈现出月氏族属的多元性。

②黄红《试述贵霜帝国的历史概貌》,《贵州师范大学学报》(社会科学版)2016年第4期,第91—97页。把月氏人南迁阿姆河到贵霜建国之前将近100年的这段时期称为前贵霜时期。因为文献记载很少,所以也被学术界称为“黑暗时代”。把贵霜建立之初到迦腻色伽统治之前这段时期称为贵霜前期,也称为第一贵霜时期。迦腻色伽之后称为第二贵霜时期,或者称为贵霜后期。

③李学勤《阿富汗席巴尔甘出土的一面汉镜》,《文博》1992年第5期,第15-16页。铜镜铭文经李学勤先生识读为“君忘忘而失志兮,忧使心臾者,臾不可尽兮,心污结而独愁,明知非,不可久处(兮),志所欢,不能已”。

④卡列宁、菲利真齐、奥里威利编著,魏正中、王倩编译《犍陀罗艺术探源》,上海古籍出版社,2016年。根据意大利巴基斯坦考古队对巴基斯坦境内佛教遗迹的考古发现,认为犍陀罗艺术萌发于公元前1世纪至公元1世纪,相当于塞人统治时期。