身体记忆与族群意识

——贵州苗族舞蹈反颤动律探析

彭晓虹

(贵州师范大学,贵州贵阳 550001)

苗族拥有5 000 多年的悠久历史,其民间文化艺术具有独特的风貌。在苗族古歌和传说中,族群的起源能够追溯至中华人文三大始祖之一的蚩尤及其九黎部落。涿鹿之战后,蚩尤败死,余部在数千年间经历了五次大迁徙,现在主要聚居在国内的贵州、云南、湖南、湖北、海南、四川、重庆、广西等地,以及东南亚和欧美地区部分国家,成为一个世界性的民族。虽然散布于世界各地,但贵州苗族最具代表性,在2010 年第六次全国人口普查中,贵州的苗族人口为3 968 400人,约占我国苗族总人口的百分之四十,呈现出聚居生活、支系繁多、民族文化传承良好等特征。苗族在历史上苦难交织、自强不息,经历了很多次颠沛流离的迁徙,苗族艺术的发展正同其民族发展史一样,古老而久远。而贵州苗族舞蹈作为苗族艺术中最具代表性的研究范例之一,其文化特色相较其他地方保存更为完整,较富观赏价值和研究价值,是中国民族舞蹈的典型代表。

一、反颤动律:肢体的叙事印迹

贵州苗族舞蹈是反映其民族历史记忆、族源传说、文化叙事、原始信仰等族群原初意识的身体表象,舞蹈以丰富的形式和独特的反颤动律姿态呈现出丰富的肢体叙事印迹。贵州地处我国西南腹地,地形以高原、山地为主,在此特殊的自然地貌下,贵州苗族常年在延绵的大山及迂回盘绕的梯田生活、劳作,苗族舞蹈中呈现的肢体韵律与历代苗族人在封闭的环境下过着的与世隔绝的生活息息相关。在早期的生活中,有的苗族人甚至钻进深山老林,住在不见天日的山洞里,在艰苦的生存条件下,苗族人的身体动律由日常劳作中形成的体态慢慢地演变为舞蹈所呈现的肢体韵律。[1]贵州山陡路险、土地贫瘠,恶劣的自然环境造成交通闭塞,外来文化的输入受到严重阻碍,使得该地区的苗族原生文化得到很好的保护,苗族舞蹈的原生韵律同样也较为完好地保留和传承下来。

舞蹈的动律,指的是舞蹈的运动规律。舞姿中核心的动律能够呈现出整个舞蹈的肢体动势、外观特征、风格特点等,是舞蹈特殊的“形象”。贵州苗族舞蹈中的“反颤”动律,是指身体呈逆时针反向颤动的动律,“颤”作为发力核心及律动特点,贯穿于整个动律中。贵州苗族舞蹈中的“颤”,与藏族舞蹈的“颤膝”和维吾尔族舞蹈的“摇身点颤”大不相同。贵州苗族舞蹈中的“颤”,需要上身从头部到颈、肩、胸、背、腰、胯等协同运动,以胸部为“颤”的发力点,以胯部为支撑点,在一些幅度较大的舞姿中,胸部的“颤”也会带动胯部随之运动,展现出一前一后摆动式的“颤”。反和颤的配合作为贵州苗族舞蹈的核心动律尤为特殊,从起舞时身体的运动轨迹来看,反颤是胸部带动上身的其他部位由后下方至前上方呈逆时针的划圆式颤动。

舞蹈作为贵州苗族的视觉表征语汇,反颤动律在千百年的历史发展中成为苗族借用肢体来叙事的特殊印迹,其作为贵州苗族舞蹈独特的动律特征,不仅体现了贵州苗族舞蹈独特的风貌,其动律贯穿于整个舞蹈中,蕴藏着特殊的意义。举例而言,锦鸡舞、木鼓舞、芦笙舞是贵州苗族舞蹈中最能体现反颤动律特征的代表性舞蹈,因各自的衍生缘由不同而呈现不同的舞姿。

主要流传于黔东南州丹寨县和雷山县的锦鸡舞,其反颤动律特征很有代表性。它发源于苗族“嘎闹”支系中穿百鸟型超短裙服饰的排调镇也改村等苗族村寨。[2]148这一支系的苗族因图腾信仰而将锦鸡(亦称凤凰图腾)视作他们的祖先,因此锦鸡舞作为身体姿态呈典型反颤动律的苗族舞蹈,最初是由祭祖活动衍生的。锦鸡舞在起舞时,肢体以锦鸡为摹拟对象,每一步移动,双腿膝盖部位要在向前方行进的同时上下颤动,其舞蹈动律的重点在于上身、头部和手臂协同地颤摆,以及行进时双腿点颤膝的律动,双手收紧并稍微上扬进行划圆式的摆动,以此来模仿锦鸡展翅的形象。锦鸡舞在颤动的过程中,由身体发力点的各个部位共同配合,生成特殊的点的颤动,舞蹈因此变得灵活而有节奏,具有生动的形象摹拟性。此舞蹈的上身动作变化较少,主要以反颤为特殊韵律变换其节奏和幅度;运动时以胸部带动肩和背一起由后下方至前上方呈逆时针方向的颤动,而头部则跟随上身的颤动进行同样的逆时针划圆式颤动。综上,锦鸡舞主体动作的构成主要以下身的步伐挪动变化配合上身特殊的反颤动律,“一步一挪动”和“一迈一靠拢”,展现出以四步为一次连贯的“四步舞”和第六步进行转身的“六步舞”。锦鸡舞的运动轨迹为逆时针方向,并以“环舞”的形式为空间流动的主要走势。在百鸟型短裙的衬托下,舞姿形似锦鸡,体态优美自然,整个舞蹈活泼形象,韵味十足。

木鼓舞,苗语称“Zuk niel”,主要流传于黔东南州台江县,起源于“鼓社祭”这一苗族盛大的祭祀礼仪活动。台江县方召乡反排村的“反排木鼓舞”,是贵州苗族木鼓舞中规模隆重、场面震撼且流传甚广的民间祭祀舞蹈。“鼓社祭”在当地称“Nongx ji⁃angd niel”(音“哝江略”),汉语则直译为“宗鼓节”。鼓在苗族人心目中是祖先的物化象征,所以祭鼓便是祭祖,而代表祖宗的木鼓作为苗族人心中的宝藏被存放在神圣的鼓山(或鼓藏堂)里,因而也有学者将这一祭祀活动译为“鼓藏节”[3]。反排木鼓舞以击打木鼓来祭祖,以鼓乐与舞姿相配合的方式来抒发苗族人内心的情感,在舞蹈的过程中舞姿便成为最直观的情感载体。整个木鼓舞以鼓点为主节奏,由踏步、摆臂、腾越、翻越、回头、转身等基本动作构成。舞者在以反颤为主要动律舞动身体的同时,还赋予舞蹈动作以“同边顺”的特点。木鼓舞舞姿中的反颤动律以头部、肩背、胸部、胯部、双臂及双腿共同配合运动;舞姿中上身在摆、颤、点、晃等动作配合下由胸部带动整个身体展现出反颤的动律;胯部则作为腾越动作的发力部位,以转、腾、蹬、拧等方式进行挪移式的摆动及回头加转身的变化。反颤作为木鼓舞核心的动律,加上经典的“三步一回头”动势,共同构成了此舞蹈的主体动作。整个木鼓舞姿态潇洒豪迈、刚劲有力,舞段极为丰富,根据苗族人不同的表达需求能够衍生出意蕴不同的舞蹈段落,并出现在不同的表演场合。

“芦笙舞”,又称“踩堂”,是从普通的单一式吹奏乐器发展为舞蹈与音乐协作的传统民间舞蹈。作为贵州苗族民间乐舞艺术的经典,其主要流传于贵州省雷山、台江、丹寨、贵定、纳雍等县。芦笙舞表演是一种在增大身体力度和摆动幅度过程中,将舞蹈动作与芦笙吹奏进行高度配合的复合型舞蹈。苗族古歌唱道:“只有将芦笙吹响了,才能堵住金和银,才能铸造日和月。”[4]35芦笙舞作为广泛流传于贵州苗族地区的民间传统舞蹈,承载着苗族的原始文化及历史记忆。这一舞蹈起源较早,最初是苗族人在“吃鼓藏”祭祖时所跳的,是一种祭祀性舞蹈,随着苗族的世代传承和发展,后来逐渐成为民间经常表演的舞蹈,并衍生出自娱性芦笙舞、习俗性芦笙舞、表演性芦笙舞和礼仪性芦笙舞等多种类型。贵州苗族地区的芦笙舞以男子一边吹奏芦笙一边舞动下肢(包括胯、膝、踝)为主要特征,上身则以反颤动律为主。[2]145芦笙舞的具体舞步细节为:先将左脚迈出并往左侧提起,在原地缓慢地划圆后迅速落地,右脚则随之靠拢,身体的重心随脚步主重心的一侧横移;下身动作以踩、划、靠、移、踢为主要动势,而上身的反颤动律和手部的芦笙摆动在与双脚交替并划圆式横移的共同配合下完成,摆动着的身体以逆时针方向做绕圈式舞动。相较于其他苗族舞蹈,芦笙舞步伐相对简单,而滚地芦笙舞、跪地下腰等高难度的芦笙舞蹈则需要精湛的技艺才能完成。无论何种形式和风格的芦笙舞,上身的动律都是以反颤为核心,不同场合中的芦笙舞表演都只是在反颤动律的基础之上通过形式和动作的变化而将其复杂化、多样化。芦笙舞虽然变化丰富,但始终只有将核心的动律融入并贯穿于整个表演中,人们才能在此基础上对动作和队形进行调整和编排。配合芦笙吹奏时沉重悠长的乐声,整个芦笙舞姿态中带有凝重凄美的韵味。

二、身体表达:族群的共同记忆

贵州苗族舞蹈中的“锦鸡舞”“木鼓舞”“芦笙舞”均以肢体作为叙事的媒介,而反颤动律作为肢体的特殊印迹承载着族群共同的祭祖记忆。祭祖作为苗族至高无上的信仰崇拜,其仪式中衍生的舞蹈因而逐渐被族人传承并发展至今,族群共同的记忆便成为舞蹈中肢体表达的内心支撑。贵州苗族将特殊的动律附着于舞蹈,并将其作为连通古今的“交流”方式,在漫长的演变过程中通过舞蹈对其古老的文化进行阐述,而这一方式也成为贵州苗族人最初意识中的记忆延续方式。上述所列“芦笙舞”“锦鸡舞”“木鼓舞”,是贵州苗族舞蹈中最具代表性的涵盖多种文化意蕴的以反颤为核心动律的舞蹈。而同样广泛流传于贵州苗族地区,具有显著反颤动律风格特色的代表性舞蹈还有“板凳舞”“铜鼓舞”“花鼓舞”“斗牛舞”“古瓢舞”以及“迁徙舞”等。这些舞蹈形式丰富且风格鲜明,均是在重要节日中传达情感、在祭祀活动中追忆祖先,以及赋予某种特殊信仰崇拜的舞蹈种类。贵州地区的苗族舞蹈多以反颤动律为核心动律,在幅度、力度、走势等变化中舞姿呈现出缓颤、点颤、碎颤、长颤、柔颤、快颤以及组合变化颤动等特点,且均具有同头部、颈部、胸部、肩背到腰部的以逆时针反颤动律发展而形成的动律规则。每一种舞蹈在反颤动律基础上各自进行动作编排,并根据不同的表演需求形成各自的风格特征及审美风貌。

贵州苗族在聚居的环境下生存繁衍,族人通过身体的传达使记忆中的画面与现实中的画面同步。“两个或两个以上的人聚集在同一个场所,因此不管他们是否特别有意识地关注对方,都能通过其身体在场而相互影响。”[5]贵州苗族舞蹈大多数是在族人彼此互动中形成并发展的集体性民间舞蹈,因而当他们聚集在同一个场所起舞时,个人情感的抒发会在潜移默化中相互影响。在不同情境下滋生的以反颤动律为核心的舞蹈,蕴含着不同信仰崇拜的对象,且有着各自的特性。具象性与模仿性,是族群在自然崇拜信仰下映射的文化及审美特征。文本性与神圣性,是族群在祖先崇拜信仰下映射的文化及审美特征。象征性与特殊性,是族群在图腾崇拜信仰下映射的文化及审美特征。由于苗族将锦鸡视作他们的恩人、祖先,因而在梯田和山间逼真地模仿锦鸡形象的“锦鸡舞”是集自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜为一体的身体表达形式。贵州苗族“木鼓舞”中的木鼓因象征祖先而得到世代族人的珍视,由此衍生出的木鼓舞便发展为特殊的、神圣的舞蹈,也成为集祖先崇拜、图腾崇拜和自然崇拜为一体的身体表达形式。贵州苗族“芦笙舞”是族人在原始时期的生存环境下由祭祀性舞蹈发展而来的复合型乐舞形式,其作为苗族具有代表性的舞蹈,同样是集祖先崇拜、图腾崇拜和自然崇拜于一体的身体表达形式。从贵州苗族地区的“锦鸡舞”“木鼓舞”和“芦笙舞”衍生的缘由以及动律特征不难透视出,族群意识中共同暗含的原始崇拜观念可以通过多种风貌的舞蹈进行表达,因此可以认为意识的传达与身体的表达是相互依存并相互影响的。在生存意识极强的原始社会生活中,苗族人对自然界中的生命物体都怀着保护之心与崇敬之情,无论是何种信仰的崇拜物都能通过苗族特殊的传承方式延续下去,因此无论是何种崇拜物衍生的舞蹈均能成为苗族历史记忆中用身体动作来表达情感的形式。在渴望族群生存能力提高的前提下,逐步发展的苗族舞蹈也折射出族人崇尚生命的意识。舞蹈作为贵州苗族人特殊的文化传递符号,是因族群生命共同的记忆而衍生出的以反颤为核心动律的身体表达。“艺术也总是要重新回到起点,重新面对那个完整混沌的人和自然的‘同一体’,回到‘一画’。”[6]对于贵州苗族舞蹈来说,起点便是族群历史记忆中支撑其文化继承的信念。

三、原初动律与流变动律

贵州苗族舞蹈在世代沿袭中形成刚劲与古朴的独特原生韵味,而舞蹈动律中蕴藏的历史记忆使身体的表达具有隐形的文化叙事功能。在自然生态系统的哺育中,族人构建出其独特的与自然、祖先、神灵等对话的舞蹈语汇。通过上千年历史积淀而形成的苗族舞蹈具有特殊的原初动律“胎记”,但随着岁月的流逝,族群意识的模糊也导致其原初动律发生了流变。

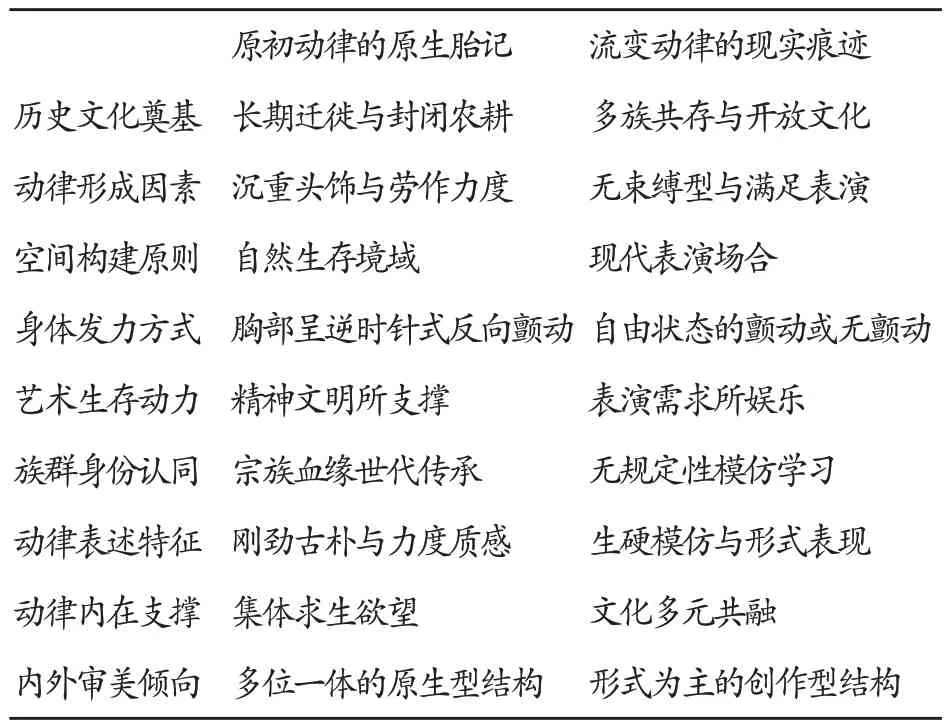

表1 原初动律“胎记”与流变动律“痕迹”①笔者通过田野调查法、文献搜集法与硕士研究生就读期间苗族舞蹈创作实践活动相结合梳理出此表格。

若借用“反本开新”[7]的概念来思辨,重塑原初动律的原生性“胎记”并使得舞蹈的原初动律与族人的原初意识相互维系,就应将动律的发展奠基于族群记忆之上。伴随着贵州苗族舞蹈的不断发展,尽管现今人们所看到的表演不能返回上百年前原模原样的舞蹈形态,但舞蹈从衍生到发展,民族背后存储的原初意识作为舞蹈的“本”,是其发展“新”的关键。何为贵州苗族舞蹈的“新”?若在尚未认知到文化所体现的根源性和历史所承载的象征性时就盲目创新,那么苗族文化与苗族舞蹈之间的共通性将与艺术发展的真实性便“本末倒置”。尽管创造力需保持“新”,但就苗族舞蹈而言,发展须把握其文化根源并延续其族群精神,在此基础上的创新才是以继承文化为前提的良性创新。在审视苗族舞蹈动律淡化现象及重塑族群原初意识时,将人们的身体表达与原初意识同步关联才是舞蹈延续的关键。“对于某些符号的共同归属感,这些符号可以使特定人群的成员认同他们归属于相同的共同体”[8]。苗族在数千年的发展历程中,潜移默化形成的反颤动律又渐渐地衍生出不同场域的苗族舞蹈,作为某一支系的代表性群体符号。通过舞蹈凝结的精神力量,能够使整个族群铭记历史。上述表格通过对原初动律与流变动律的窥透,印证了苗族舞蹈与苗族历史千丝万缕的关联,即原初意识与舞蹈动律的关联。

四、生命意识与身体记忆的“对话”

舞蹈是以动作姿态为语言来传达情感的一门艺术,而在苗族舞蹈的发展过程中,身体成为延续族群文化的视觉表象媒介,并通过占用空间的形式来表达族人的思想和情感,因而成为苗族体验生命的符号。[9]苗族原初生命意识的探寻能够追溯至始祖姜央。在古歌的记载中,“姜央生最早,姜央算最老,他来把天开,他来把天造,造山生野菜,造水生浮薸,造坡生蚱蜢,造井生刚蝌,造狗来撵山,造鸡来报晓,造牛来拉犁,造田来种稻,才生下你我,做活养老小。”[4]1从古歌中苗族的“求生”记载不难看出始祖姜央在苗民心中神圣的地位,同样也不难看出苗族始祖为了生存繁衍与自然环境中的“物”发生关联。通过苗族“锦鸡舞”“木鼓舞”“芦笙舞”等舞蹈便可发现,其发展主要靠族群文化中人们生存繁衍的意识支撑。族人对生命的探寻潜移默化地植入意识,而意识指导身体表达出的语汇又通过长年累月的传承沿袭至今。在古老的时期,人们普遍地认为世界是由形形色色的生命存在物共同维系而成,在无穷的自然力量中人们能看到的实物似乎都是有人格、有生命或有灵魂的,而在生命意识萌发的初期阶段,一个人、一朵花、一块石头和一颗星星之间,在涉及他们有生命本体的范围内是不加区分的。[10]在古老的社会发展中,苗族族人借助舞蹈的形式,使自然、祖先、动物图腾等一切有生命象征的“物”承载他们心中的夙愿。显然在生命意识的萌发初期,身体作为镌刻生命的表达方式,反颤动律的生成不是孤立存在的。

在人类不能定义界域的生物链中,地域环境对艺术的形成、发展和流变等都有着巨大的影响。贵州省文艺评论家协会主席杜国景提出,“文艺与地域话题亘古来的此消彼长,要而言之,是社会发展与文化变迁在起作用。”[11]地域文化能够对某一族群及某种类别的舞蹈产生直接影响,而地域文化影响下形成的族群文化又决定着该族群舞蹈的根源、构成、形态、功能及发展特点等诸多方面,在贵州苗族舞蹈中尤以身体的动律痕迹为不可磨灭的特殊“胎记”。“生命衍生秩序的循环带来的是苗族人对生命现象认识的无序,这里的无序是指苗族人在某种程度上打破了以汉族为中心的对人类生命主体地位的设置和坚守,在苗文化和苗族人的生命视野里,人类生命和动物生命、植物生命、假设的神灵生命在本质意义上是同一的。”[12]因此族人在与不同生命体产生互动时,通常借助舞蹈的形式将他们内心最深处的呼吁释放于身体的表达中。在贵州苗族舞蹈反“颤”动律的痕迹中不难窥视出族群最原初的意识,而其舞蹈所具有的摹拟性和象征性,均是历史进程中记忆的身体表达。

刘青戈在对舞蹈身体语言进行研究时提出,“原点”是世界万事万物的出发点,也是其自身存在的理由。显然苗族舞蹈的原点也并非某个动作系统的中心概念,因而不具唯一性。苗族人在数千年的繁衍过程中不断建立自身的文化形态,而舞蹈作为其文化传承的方式,必然有其最初的“原点”。反“颤”动律作为贵州苗族舞蹈的身体“原点”,能够衍生出呈现多种反“颤”动律的舞蹈,并使之作为其发展的身体支撑点,最终让苗族人好似重新面对环境的独特性及意识的原初性。[13]贵州苗族舞蹈以反“颤”动律作为其发展的“原点”,以族群的信念作为支撑起舞时人们内在精神的“原点”,是族人生命意识与身体记忆相互诉求的表达。反“颤”动律是苗族先民长期以来在生存环境孕育中逐渐形成的肢体表达“原点”,经由族群意识的自我保护,最后自发地累积为记忆的身体表达。反“颤”动律即是在最原初的族群意识中身体的叙事痕迹,因此无论是“木鼓舞”“芦笙舞”“锦鸡舞”还是文中未举例的贵州苗族的其他舞蹈,均可印证贵州苗族人意识中生命和生存形式的跃动。

五、结语

身体承载着某一族群世代存储的精神记忆,而贵州苗族舞蹈中特殊的反“颤”动律崇尚以身体力度传诉族人内心的强烈夙愿和历史记忆。生命体或被赋予生命象征的特殊“物”关乎族群对祖先、图腾、自然等特殊信念的崇拜,是苗族人身体记忆与意识崇仰之间的“叩问”,因而舞蹈的特殊动律便成为贵州苗族无声艺术最大的精神归属表达以及身份认同方式。因族群生存意识与生命象征体共同所塑而形成的最原初的意识,通过记忆中身体的表达衍生以反“颤”动律为视觉叙事的表征,使之成为身体与历史之间无声“对话”的媒介。贵州苗族舞蹈将生存的意义镌刻于肢体中,在意识不受制约以及观念不被束缚的情境下,通过特殊动律的身体痕迹继续保持族群最原初的意识与身体之间的探秘与诉说。