溥儒山水图式与文人意趣探略

王登震

溥儒的山水画是传统画学的延续,他从临摹仿作中悟得一套山水画创作法门,很少涉及现代意义上的对景写生,因此他的作品保持了传统绘画范畴中的文人意志,在近代以来的山水画坛极具纯粹性和典范性。本文从溥儒的山水画入手,以溥儒常见的山水作品风格为依据,试图从作品的图式特征与背后所隐含的精神内涵解读出溥儒山水画的独步之处,并揭示出在上世纪初中国画所处的时代变革背景中,溥儒所具有的启示意义和文化价值。

溥儒在艺术上的成功,与其身世背景、个人学养以及人生经历密不可分。他生于皇室,深受宗法礼制熏陶,忠孝思想根深蒂固,一生又虔诚礼佛,常以佛法宽慰心灵,为人处世具有超然的一面。而在骨子里,他则是一个不折不扣的文人,有着和千百年来中国文人一脉相承的精神述求与审美格调。这些无一不体现在他的文艺创作上。从其诗文、书画中,常常可以读出他作为臣子对故国饱含深情的遗民之怀和他作为皇室贵胄对人生遭际无可奈何的悲悯述说,同时又有他作为一个传统文人由内而外生发出的光辉与华彩。其山水画尤其如此,他将强烈的个人情感融入到山水之间,在渲淡勾斫之间流露出风雅高洁的笔墨特质,被称为是“二十世纪文人画的最后一笔”。

恭王府丰厚的历代藏画,无疑为他提供了巨大的资源优势,他几乎遍临了包含燕文贵、刘松年、李唐、范宽、郭熙、关仝、董源、巨然、马远、夏圭、孙君泽、戴进、唐寅、蓝瑛等两宋至元明以来的“北宗”名家巨迹,通过对各家笔墨技法的理解和掌握,在不断临写与提炼、解构与重组的过程中,创造出一种古典美学范畴之内的新图像。

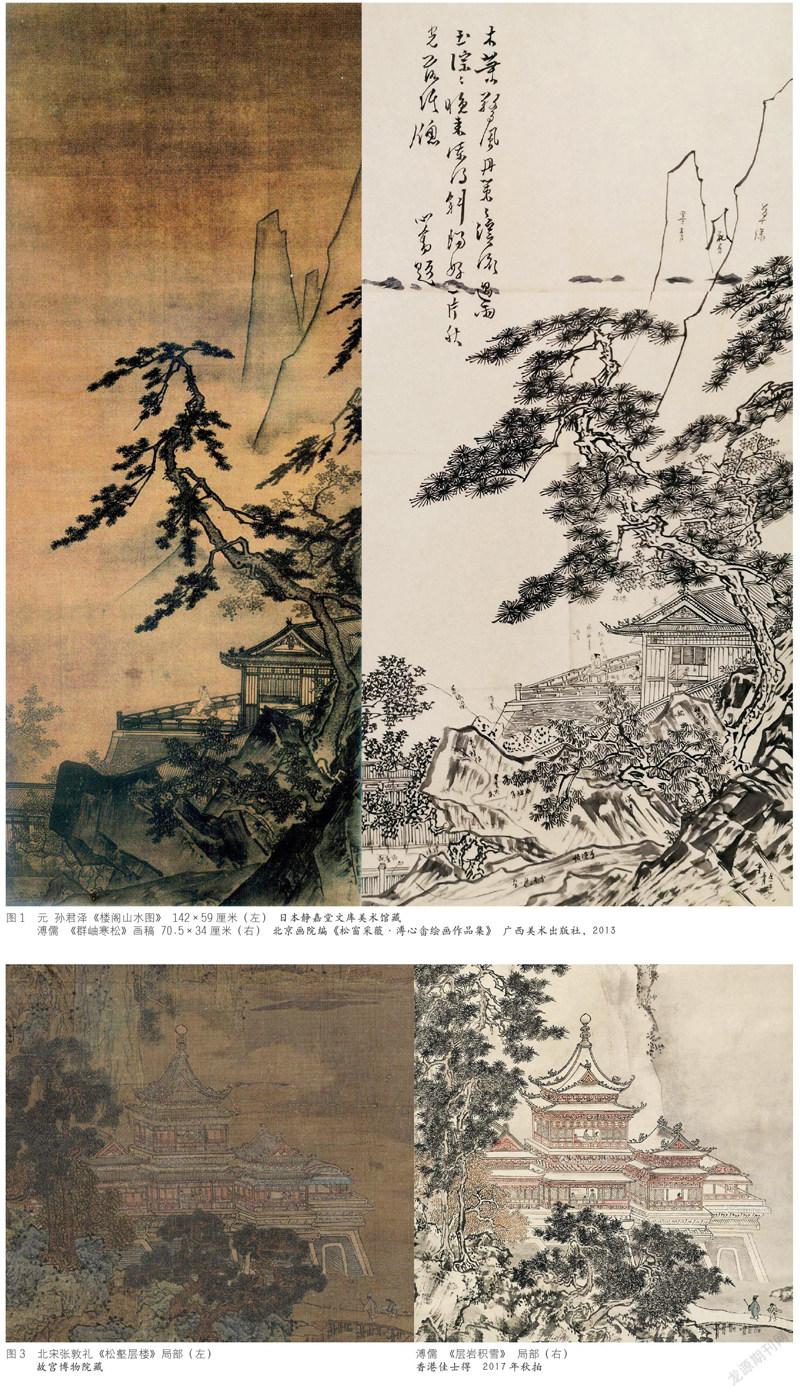

溥儒对古画的临摹常融入自己的思考,据启功描述“有目共见的,先生得力于一卷无款宋人山水,从用笔至设色,几乎追魂夺魄,比原卷甚或高出一筹,但我从来没见过他通卷临过一次”①“先生家中堂屋里迎面大方桌的两旁挂着两个扁长四面绢心的宫灯,每面绢上都是先生自己画的山水。东边四块是节临的夏圭《溪山清远图》,那时这卷刚有缩小的影印本,原画是墨笔的,先生以意加以淡色,竟似宋人原来就有设色的感觉”②,可略窥溥儒学画时对古人的态度。溥儒这种以古人之法运己之意的临摹方式,还表现在他对古人图式的摹取与再造,据启功讲,溥儒有懒于自己起稿的习惯,他常命门人把影印的古画用另纸放大,再另取纸绢罩在稿上,用自己的笔法去勾写轮廓,因溥儒的笔法顿挫有力、气息高古,敷色技法独特、清雅绝伦,虽是临本却极具自家面目,自带一种超脱于原作之外的松脱与涵容。作于上世纪40 年代初的《群岫寒松》白描图稿,似与上述临摹方法有所关联,该图稿以元代孙君泽《楼阁山水图》为蓝本勾勒而成,画中一松斜出,枝干遒曲盘桓,松下置一楼台,一高士凭栏而坐,极目吟啸,小童伺侍其后,远景山石仅勾轮廓,不施皴法。该稿本极忠实孙君泽原作,除构图外,溥儒还在画稿上用文字方式仔细记录着山石、树木、屋宇、楼台、人物等细节的着色要点及先后次序,全稿标注用色20 余种,其中只青色就标注了“墨青、重青、花青、青、青稍淡、稍有青、淡青、稍淡青”8 种细微差别,只需依照稿本,就能做出准确还原。溥儒按照此稿陆续创作了多幅作品,与孙君泽原作相比,溥儒用笔更加灵动,层次更加分明,色彩更为鲜活。构图虽同,笔墨气息却决然不同,平添出几分文人气息与柔美之感,体现出溥氏摹古山水“出于蓝而胜于蓝”的绝佳风致。

溥儒作品中的界画楼阁、舟车人物多从古画中移临而来,他常将既有的此类形象截取出来,巧妙安置在自己营造的山水意象中,并在颜色及辅景上加以改造,使之毫无斧凿痕迹。北宋张敦礼《松壑层楼》中的楼阁形象是溥儒选用的典范之一,在作于40 年代中后期的《山水楼阁卷轴》图中,溥儒截临了北宋张敦礼《松壑层楼》的近景及中景部分,根据尺幅需要,他有意拉长了前景山体及松树的高度,使之更符合竖构图的形式要求,中景他照搬了楼阁结构,但在用色上有所变化,他将原作中描绘楼阁雕梁画栋的石青石绿等石质颜料替换为暖色系的赭色和朱磦,石柱台基则完全留白,呈现汉白玉质感,使之整体更类似清代宫廷御苑的观感,虽富丽不及张敦礼本,却平添几分贵气和威严。而在另一幅溥儒晚年所作的雪景山水《层岩积雪》图中,同样使用了这一形象,与前者不同的是,此幅中楼阁屋宇被白雪覆盖不见黛瓦,雕梁画栋只略施淡朱砂色华彩不再,山与楼在白茫茫的世界里寂灭无声,似乎画中所描绘的并非是山水之景,而是一段与世隔绝一般触不可及的尘封记忆。再如《江楼舟渡》图中,山水楼台逸笔草草,但右下角以白描手法勾绘的一艘货船却极为工细,虽船身结构复杂繁密,但客舱、楼台、人字桅、鲤鱼旗包括船舷上防撞的羊皮袋无不刻画精微。船上人物众多,有撑槁控制方向的舵手,有落杆的船员,还有客倉里看热闹的乘客,形态各异。稍具眼力即知,此船形象来自于张择端《清明上河图》中过虹桥的那只大船,溥儒将它移临至洞庭潇湘的广阔江面中,却别具一番韵味。

晚年溥儒寄情于书画,画中常含深意,遥做天人之想,尤其山水作品已达到了随心所欲的极高境界,他常用笔墨将过眼之物、耳闻之景、心中之感、脑中之思默画出来,作品的构图和笔法已很难分出派别和来源,例如他画高岩深壑、密林幽谷时参以元代王蒙繁密高叠的山林之势,而画面气势磅礴、郁然深秀的意境却又决然于王蒙家法之外。松树在溥儒的绘画中占据重要位置,他在北京西山戒台寺隐居期间常与古松为伴,深得画松三味,作于1962 年的《破壁欲飞》长卷是溥儒晚年重要古松题材,在高36.7、长339.3厘米的窄长空间里,溥儒用大刀阔斧的笔触绘出五株古松,古松粗枝茁干,姿态或挺立、或倒挂、或斜仰,屈如龙蟠、矫如蛟腾,松针如铁、松冠交错,虽在画面格式上有参照文徵明《七星桧》之处,笔墨意趣却无一处相仿,张大千题跋“心此卷当与文徵仲七星桧争耀天地间,非池中物也!”确非虚言。他晚年的小景山水已脱去“北宗”法度,随意涂抹却气象万千,完全由内心生发而出,如作于1958 年的《秋林野火》图,他用枯淡的渴笔勾勒出一片秋原,原上枯草丛生却不显杂乱,几株杂树枝叶尽脱,相互错落且各具形态,朱笔勾画的熊熊野火和淡墨皴擦的滚滚烟尘,极具意象,远空中绘群鸦早已四散惊飞。图中所描绘的场景虽笔墨不多却极富神韵,绝非从古人临摹或借取而来。

溥儒的山水画虽秉承了“北宗”院体风格,但丝毫无雕凿痕迹,丰厚的学养和高洁的人格使得他的画面中始终洋溢着士大夫之气,他取“四王”而去其甜俗,取“浙派”而去其疏狂,诸如此类有所选择的撷取,正体现了溥儒作为一个极富学养的文人画家所能达到的高超境界。