困难家庭儿童多维贫困测量与致贫因素分析

樊丹迪 魏达 郑林如

一、引言

儿童是国家的未来,保障儿童的生存和发展是解决贫困问题的重点,更是实现共同富裕目标的关键。党的“十四五”规划和2035年远景目标明确提出,要改善人民生活品质,使“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”(习近平,2020)。消除绝对贫困解决的是儿童的生存问题,而要想取得共同富裕的实质进展,就必须改善儿童生活品质,解决儿童的发展问题。因此,对困难家庭儿童多维贫困进行测量,有利于全方位、多层次掌握困难家庭内部儿童的生存和发展现状,为促进困难家庭走出贫困代际传递的恶性循环提供参考,为制定符合中国国情的反贫困政策和儿童发展政策提供借鉴。本文依托于民政部“2018年中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设”儿童青少年调查问卷数据,对困难家庭儿童的多维贫困发生率、发生强度进行测量,全方面分析困难家庭儿童健康、教育、生活设施、社会交往等多维度受剥夺的情况,对仅以收入为主的儿童贫困测量形成补充。在此基础上,从个体、家庭、社会三个层面分析造成困难家庭儿童多维贫困的因素,并针对这些因素尝试提出困难家庭儿童反贫困的相关政策建议。

二、文献回顾

(一)贫困:从收入贫困到多维贫困

贫困的概念经历了一个从收入贫困到多维贫困的不断发展和演进的过程。Townsend(1979:33)认为,在早期的贫困研究中,最重要的就是朗特里(Rowntree)从收入的角度定义的贫困,即当收入未能满足个人最基本生存必需时,贫困就会发生。随着人们对社会的认识逐渐深入,社会排斥和剥夺也逐渐被纳入对贫困的定义(Townsend,1979 : 47-49)。多维贫困测量即不仅从单一的收入角度对贫困进行测量。最早的多维贫困测量指标从收入和闲暇两个维度来建立贫困指数(Hagenaars,1987)。之后阿马蒂亚·森(2002 : 15)将能力观点引入贫困的概念,把贫困看成是对基本可行能力的剥夺。对贫困对象的识别和对贫困强度的测量也逐渐重视多维福利的视角,而不仅仅是收入低下来进行测量(周强,2018 : 40)。多维贫困自上个世纪80年代发展至今不断深化,概念上从争议到形成初步共识,测量指标上从双维到多维,测量方法上从单一转向多元。

受收入贫困观点影响,对儿童贫困的理解起初也侧重于儿童物质需求的匮乏(Lewit,Terman,& Behrman,1997)。伴随着儿童发展、多维贫困等概念的产生,对儿童贫困的理解也逐渐扩展到多维贫困视角(Huston,Mcloyd,& Coll,2010)。儿童多维贫困的定义最早可以追溯到1989年的联合国《儿童权利公约》(Convention on the Rights of the Child)。该公约认为,儿童贫困是儿童在生存、发展以及健康等领域遭遇匮乏及剥夺,进而致使儿童不能实现个体权利和发展潜力。《2005年世界儿童状况报告》(The State of the World’s Children 2005)又从物质和情感被剥夺的角度定义了儿童贫困。此后,儿童多维贫困研究逐渐引起中国学界和政策界注意(见表1)。王小林、尚晓援(2011)从儿童基本权益和基本可行能力角度对贫困儿童进行了定义。国务院扶贫办在《中国多维度儿童贫困政策研究报告》中从儿童能力、权利和资源被剥夺的角度定义了儿童贫困。李晓明、杨文健(2018)从物质资源、教育卫生保健、文化、照顾等方面的匮乏定义了儿童贫困。葛岩等(2018)则从教育、健康、生活水平和个体成长被剥夺的四个角度考察了儿童的多维贫困。整体来看,国际上对儿童贫困问题关注较早,对其界定也经历了从经济贫困到各种资源和发展机会的缺乏和剥夺。儿童多维贫困的内容则涉及到生存与健康、教育、情感与文化、能力和照顾多个方面。

儿童多维贫困的测量是将多维贫困测量的分析单位从成人或家庭转向儿童。回顾文献发现,国内对儿童多维贫困的研究具体包括三个方面。第一,对多维贫困测量方法进行直接运用。具体包括对不同地区儿童多维贫困情况进行测量、跨地区比较和对不同类型儿童多维贫困情况进行测量、跨人群比较(冯贺霞等,2017;吕文慧等,2018;魏乾伟等,2018;邢成举,2019)。其中主要是对贫困地区儿童和留守儿童的研究,一般认为,这两类儿童的多维贫困发生率和贫困指数相对较高。第二,依据测量结果尝试挖掘儿童的致贫原因。例如,张赟(2018)对儿童和妇女的多维贫困进行测量,尝试挖掘这类群体的致贫原因。第三,对多维贫困的维度和指标选择、权重值设定等方面进行本土化探索,探索多维贫困在中国贫困群体研究中的具体方法(霍萱、林闽钢,2018;李峰等,2018)。但与前两方面相比,学界对于儿童多维贫困的测量仍然侧重于实证运用,对于测量理论和测量方法少有涉及。

表1:儿童多维贫困观点涉及领域、内容

(二)致贫因素:从个体到结构

早期的研究者对致贫因素的探讨集中于个体致贫因素方面,将导致贫困的原因归咎于贫困者个人。马尔萨斯(2014 : 33)认为,应该形成一种把没有自立能力而陷于贫困看作是一种耻辱的风气。社会达尔文主义将贫困看作是社会中强者排除弱者的必然结果,一切关于教育、关于政府和关于社会改良的计划都是无用的(斯宾塞,1999 : 26)。在此基础上所形成的贫困解释、贫困治理观念也忽视了贫困的结构性致贫因素(周怡,2002)。20 世纪流行的贫困文化论和个人选择论虽然对贫困者的责怪逐渐减轻,但本质上仍将致贫因素归于个人。

随着贫困定义、贫困内涵的逐渐发展,结构性致贫因素愈加受到重视。贫困成因的社会性因素可以从个体、家庭和社会结构三个方面来考察。各类致贫因素的关系并不是割裂的,研究者对于贫困成因的理解也逐渐呈现交叉、融合的趋势。个体所具有的特征并不会直接致贫,但是由于特定的社会历史环境下的歧视和剥削,导致具有这些特征的群体成为弱势群体并陷入贫困(李小云、张瑶,2020)。例如女童可能在家庭资源分配中遭到歧视,致使她们不能公平享有家庭的资源。个体受教育程度低也与贫困的发生相关,且教育对不同贫困类型家庭的影响也存在差异,贫困家庭教育收益率显著低于非贫困家庭(张永丽、李青原,2018)。在与家庭相关的致贫因素中,家庭居住的区域及地貌特征、家庭结构、家庭人口特征等因素与贫困发生相关(高明,2018)。如单亲家庭等特殊的家庭结构,尤其是以女性为户长的单亲家庭中贫困化比率是相当高的(王世军,2001)。家庭中父母的教育和职业状况与子女的教育发展和职位获取存在代际传递性(祝建华,2016)。

缺乏社会网络支持是典型的结构性致贫因素(Chantarat,& Barrett,2012)。社会网络与贫困的发生并非直接因果,但会通过其他中介因素影响多维贫困(谭燕芝、张子豪,2017)。家庭层面社会网络的缺乏会加大家庭的贫困脆弱性,使得在家庭面对负向冲击时难以应对,最终也对家庭中的儿童贫困发生产生影响(焦克源、陈晨,2020)。以农村为例,家庭中父辈的社会网络变量对子女的贫困具有显著影响(刘欢、胡天天,2017)。贫困家庭在缺乏社会支持的同时,又由于在社会的经济、政治、文化等多领域处于弱势地位而遭受社会排斥,这类结构性因素也可能导致贫困的发生(唐丽霞等,2010)。

三、数据、指标选取和计算方法

(一)数据来源

本文所采用的数据来自“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设”项目2018年家庭入户调查结果,调查涉及中国城乡家庭儿童的个人及家庭基本情况、健康营养情况、教育与学业成就、政策支持、心理行为与社交和访员对家庭生活环境的观察信息六个方面。样本包括2531 个困难家庭(含低保户和低保边缘户)和811 个普通家庭。对样本缺失值、异常值处理后最终使用的样本有2265 个,包括1616 个困难家庭和649 个普通家庭。

(二)维度和指标选取

本文采用牛津大学贫困与人类发展中心(Oxford Poverty and Human Development Initiative,OPHI)和联合国开发计划署(United Nations Development Programme,UNDP)合 作开发的多维贫困指数(Multidimensional Poverty Index,MPI)对多维贫困进行测量。2019年MPI 测量的中国报告采用等权重方法赋与各维度和指标均等的权重,具体包括3 个维度、10个指标:(1)健康,包括营养状况和儿童死亡率两个指标;(2)教育,包括入学率和受教育年限两个指标;(3)生活水平,包括饮用水、电、燃料、室内空间面积、环境卫生和耐用品六个指标。

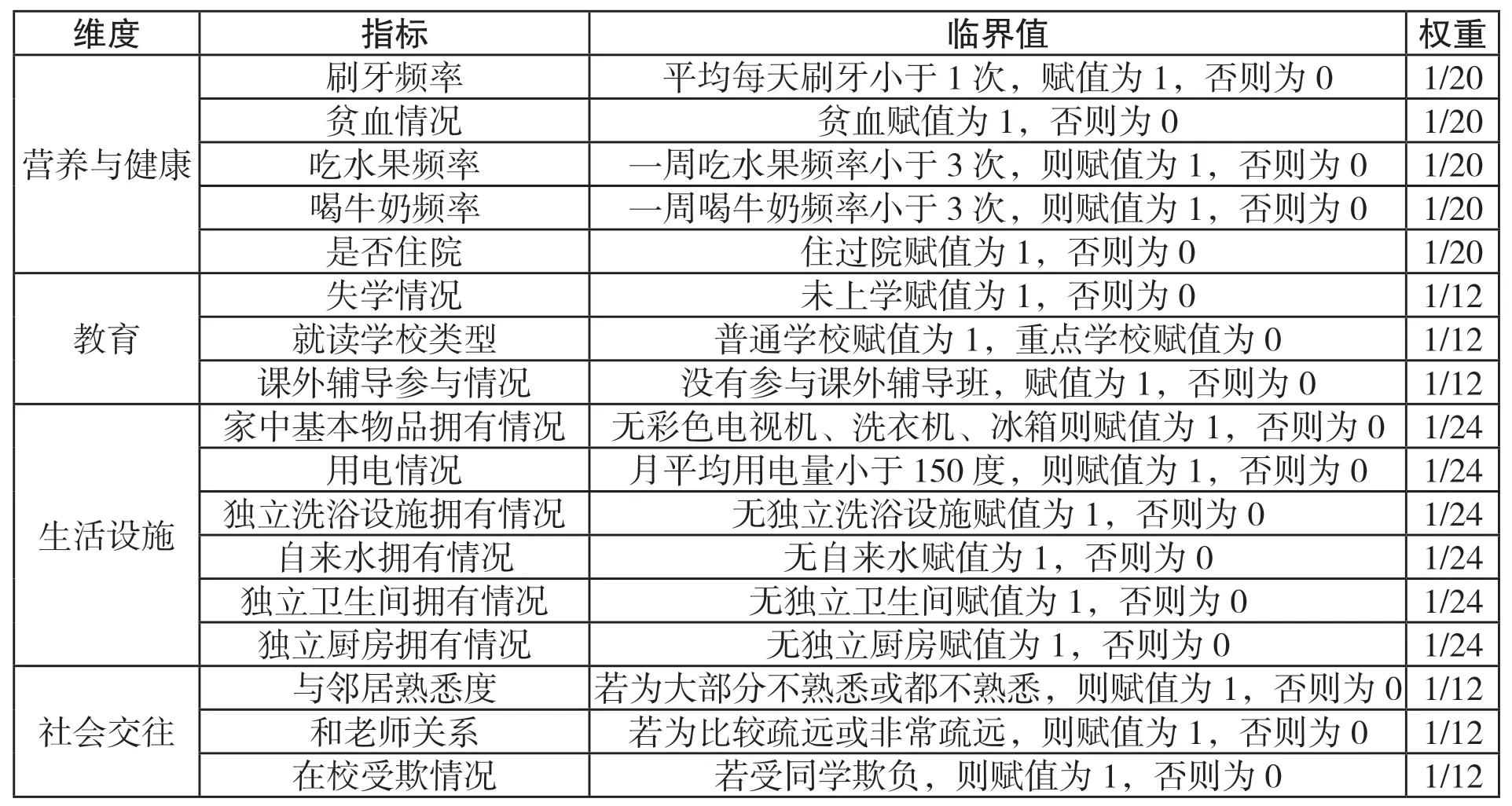

在问卷数据可获得性的基础上,参考MPI和国内儿童多维贫困测量的相关研究,本文选取了4 个维度,17 个指标对困难家庭儿童多维贫困进行测量,具体如下:(1)健康与营养,包括刷牙频率、贫血情况、吃水果频率、喝牛奶频率、住院次数;(2)教育,包括失学情况、就读学校类型、课外辅导参与情况;(3)生活设施,包括家中基本物品拥有情况、用电情况、独立洗浴设施拥有情况、自来水拥有情况、独立卫生间拥有情况、独立厨房拥有情况;(4)社会交往,包括与邻居熟悉度、和老师关系、在校受欺情况(见表2)。

(三)儿童多维贫困指数计算

测量MPI 的A-F 方法是由牛津大学贫困与人类发展中心与人类发展计划中心开发的一种测量多维贫困的方法,计算的是贫困人口占总人口的百分比(H)和平均一个贫困人口被剥夺的次数(A)的乘积。依据A-F 方法,在本研究中首先选择儿童作为分析单元,然后根据前文所确定的维度、指标和权重具体进行计算,步骤如下:

1.识别贫困儿童

首先建立困难家庭儿童的各维度下的观测值矩阵:用n 表示样本数,m 表示总指标 数,表 示 儿 童i(1 ≤i ≤n)在 指 标j(1 ≤j ≤m)上的取值,则样本观测值的矩阵表示为X=。第二,设立儿童i 在j 指标上陷入贫困的单指标判定分数,当=1时表示在该指标上陷入贫困,否则=0。第三,参考表3 所设的贫困临界值,设立儿童多维贫困各指标的临界值集合若儿童i 在维度上j 的值小于或等于临界值z,则表示儿童i 在指标j 上陷入贫困,即,若≤,则=1,否则=0。

表2:儿童多维贫困维度、指标、临界值以及权重

2.计算儿童多维贫困发生率H

3.计算儿童多维贫困强度A

根据确定好的贫困阈值,首先计算所有陷入多维贫困状态的儿童的多维判定分数的总和,即当q=1 时对求和。最后计算前两者的比值得到儿童多维贫困的强度A=

4.计算儿童多维贫困指数

四、困难家庭儿童多维贫困测量与分析

根据前述的儿童多维贫困的维度、指标和计算方法,本文采用stata15.1 软件分别从城乡、地区和总体三个角度对困难家庭儿童样本进行了计算。结果表明,当k=33%时,调查中困难家庭儿童多维贫困指数为0.183,多维贫困发生率为42.9%,多维贫困发生强度为42.6%(见表3)。我国困难家庭儿童多维贫困发生率和发生强度高。英国牛津贫困与人类发展计划中心报告显示,2018年,中国多维贫困指数为0.017,多维贫困发生率为4.0%,多维贫困发生强度为41.4%(OPHI,2019)。与之相比,特别是在多维贫困发生率方面,困难家庭儿童多维贫困42.9%的发生率远高于中国多维贫困4.0%的发生率,足以说明困难家庭儿童多维贫困的高发性。

进行城乡比较可以看出,农村困难家庭儿童多维贫困指数高于总指数(0.233 >0.183),城市的则略低于总指数(0.149 <0.183),这显示出农村困难家庭儿童的多维贫困的严峻和困难家庭儿童多维贫困结果还存在极大的城乡差距。农村困难家庭儿童多维贫困发生率高达53.8%,远高于城市的发生率,表明在农村困难家庭内部儿童多维贫困的普遍发生。对困难家庭儿童多维贫困分城乡和地区比较发现,在经济发展水平较低的农村和经济区域,困难家庭儿童的多维贫困程度分别明显高于城市和经济发展水平较高的经济区域,且这种差异主要体现在多维贫困发生率而非多维贫困的发生强度上。一方面,这在一定程度上反映了困难家庭儿童多维贫困的差异与宏观经济发展水平差异的高相关性,区域的普遍贫困会对儿童贫困的发生产生重大影响;另一方面,困难家庭儿童内部多维贫困的发生强度并不存在较大的差异,这说明虽然困难家庭儿童多维贫困的发生呈现出巨大的结构化差异,但多维贫困的表现形式却是相似的。

对东部地区、中部地区、西部地区和东北地区比较发现①依据国家统计局《统计制度及分类标准》:东部地区含北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区含山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区含内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北三省含辽宁、吉林和黑龙江。,困难家庭儿童多维贫困程度存在较大地区差异。多维贫困的三项指标在东部地区、中部地区、西部地区和东北地区呈依次递增的状态。在贫困发生率方面,西部和东北地区的贫困发生率近50.0%,两地近半数困难家庭儿童处于多维贫困状态;在贫困发生强度方面,四个地区则呈现相近的情况,说明虽然困难家庭儿童多维贫困发生率呈现地区差异,但在多维贫困程度上则是相近的。

五、困难家庭儿童多维贫困致贫因素分析

(一)致贫因素计算方法

常见的多维贫困致贫因素的计算方法可以分为两类,一类是直接将多维贫困的测量结果进行分解,观察不同维度和指标对多维贫困结果的贡献率,贡献率越高则表明这一维度与多维贫困发生的关联越大(李晓明、杨文健,2018);另一类则是将多维贫困的测量结果作为被解释变量,然后采用回归分析,重新从数据中挖掘致贫因素(高翔、王三秀,2017)。可以看出,前一种计算方法仅着眼于多维贫困指数内部,从已经设定的维度和指标来讨论致贫因素。后一种方法则能从整体数据出发重新挖掘致贫因素,相较前者更为全面。因此,本文选取回归分析的方法计算困难家庭儿童多维贫困发生的致贫因素。

表3:困难家庭儿童多维贫困指数、发生率和发生强度(k=33%)

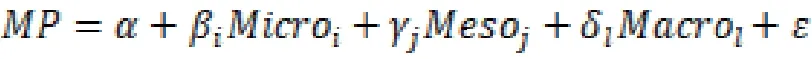

在具体计算中,由于困难家庭儿童是否陷入多维贫困这一被解释变量为虚拟变量,因此选取Probit 模型进行回归分析,构建的困难儿童多维贫困估计模型如下所示:

其中,MP 表示困难儿童的多维贫困状态,为虚拟变量,0 代表未陷入多维贫困,1 代表陷入多维贫困;Micro表示个体变量,Meso代表家庭变量,Macro表示社会结构变量;为常数项,、和分别表示第i 个(i=1,2)个体变量、第j 个(1 ≤j ≤5)家庭变量和第l 个(1 ≤l ≤4)社会结构变量对应的系数,ε 是随机误差项。

(二)实证结果分析

1.变量及描述性统计

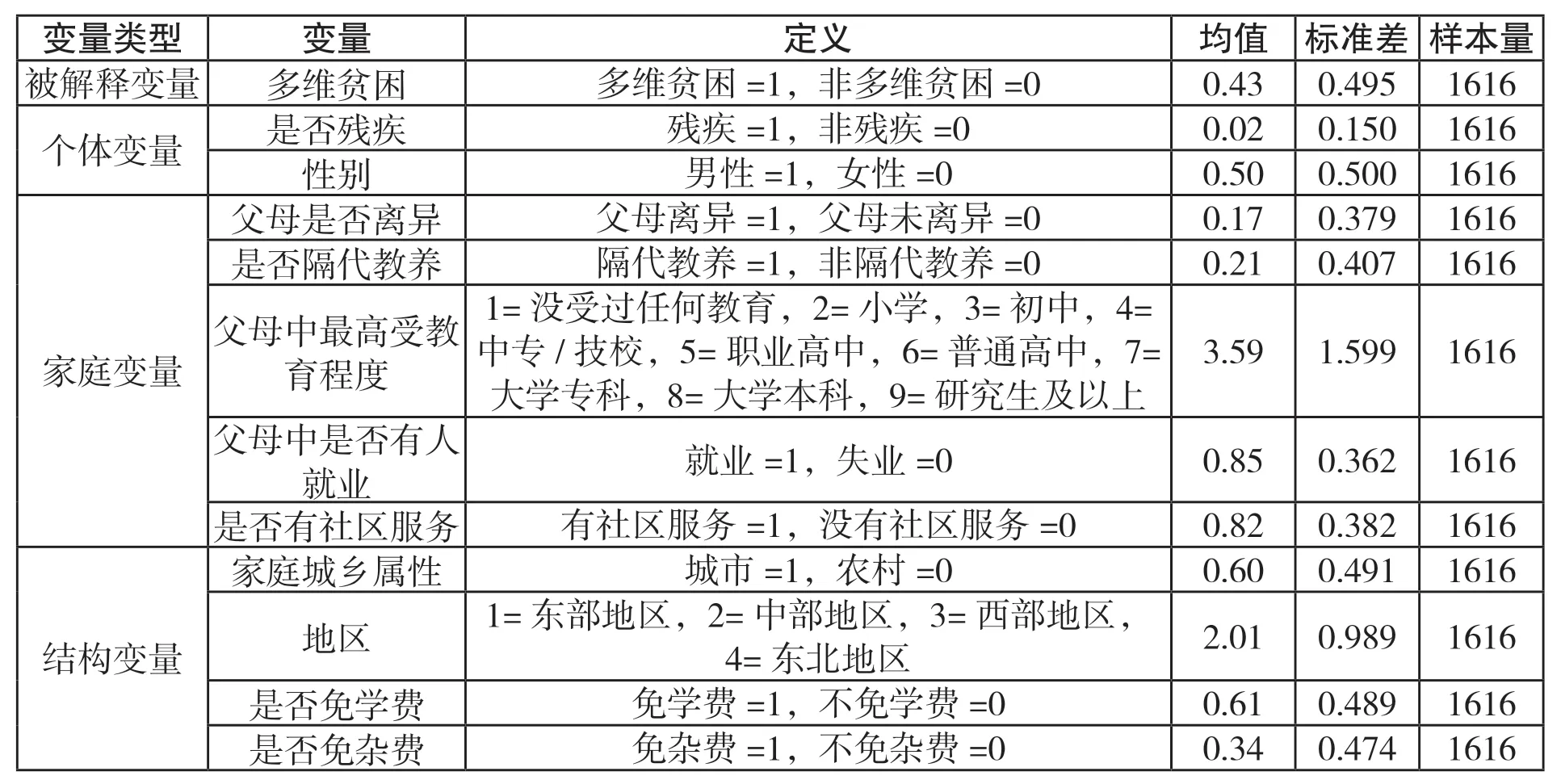

根据已回顾的文献和问卷数据,本文从个体、家庭和社会结构三个层面构建影响儿童贫困的自变量指标(见表4)。个体变量为儿童的个体特征,包括儿童是否残疾和儿童性别,家庭变量为儿童的家庭情况和所在社区服务提供情况,变量包括父母是否离异、是否隔代教养、父母中最高受教育程度、父母中是否有人就业和社区服务;社会结构变量主要考虑城乡差异、地区差异以及教育政策支持情况,包括家庭城乡属性、地区、是否免学费和是否免杂费4 个变量。被解释变量为儿童的多维贫困状况,以前文的测算为基础,选取k=33%为阈值,若被剥夺得分大于该值,则儿童陷入多维贫困。可以看出,样本中有43.0%的家庭的儿童陷入了多维贫困,这些儿童的父母平均受教育水平在初中和中专/技校之间,受教育水平较低,就业情况也不容乐观。

表4:变量定义和描述性统计

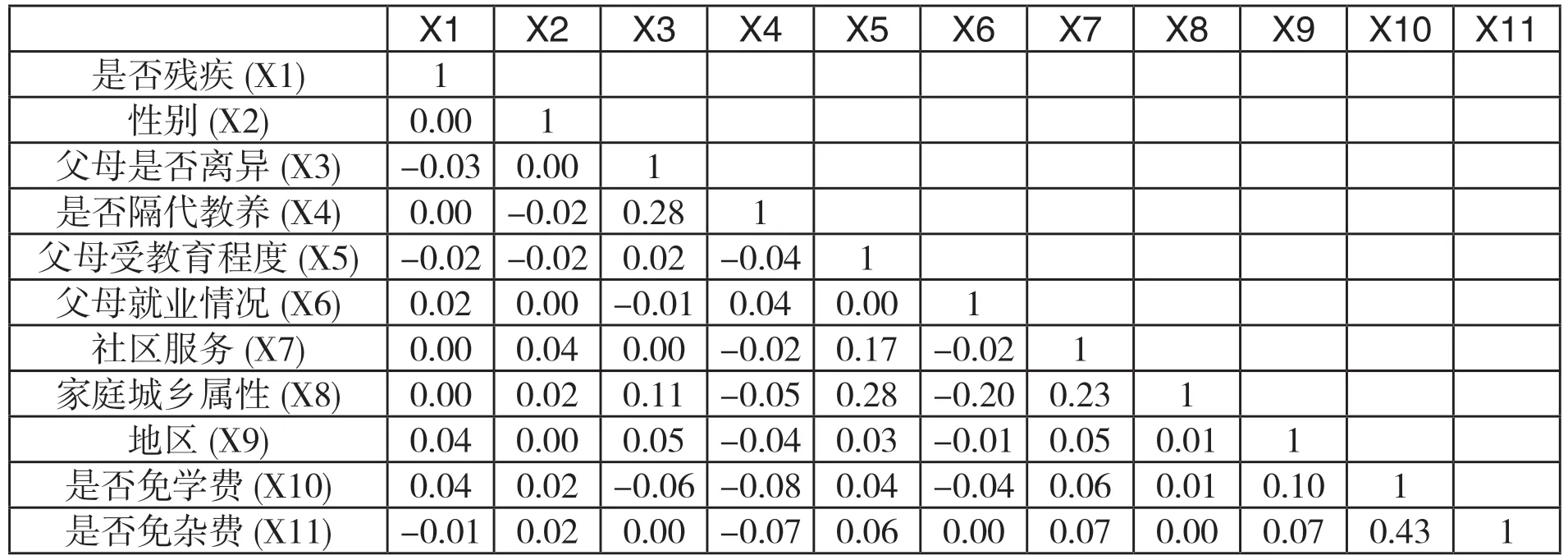

2.多重共线性检验

为避免解释变量间存在相关关系而使回归模型的估计失真,我们对解释变量进行多重共线性检验。将是否残疾、儿童性别、父母是否离异、是否隔代教养、父母受教育程度、父母就业情况、是否有社区服务、家庭城乡属性、地区、是否免学费、是否免杂费分别编为X1至X11 进行检验,结果如表5 所示,各解释变量之间的相关系数均小于0.5,表明变量之间的相关性均较弱,不存在多重共线性问题。

3.回归结果

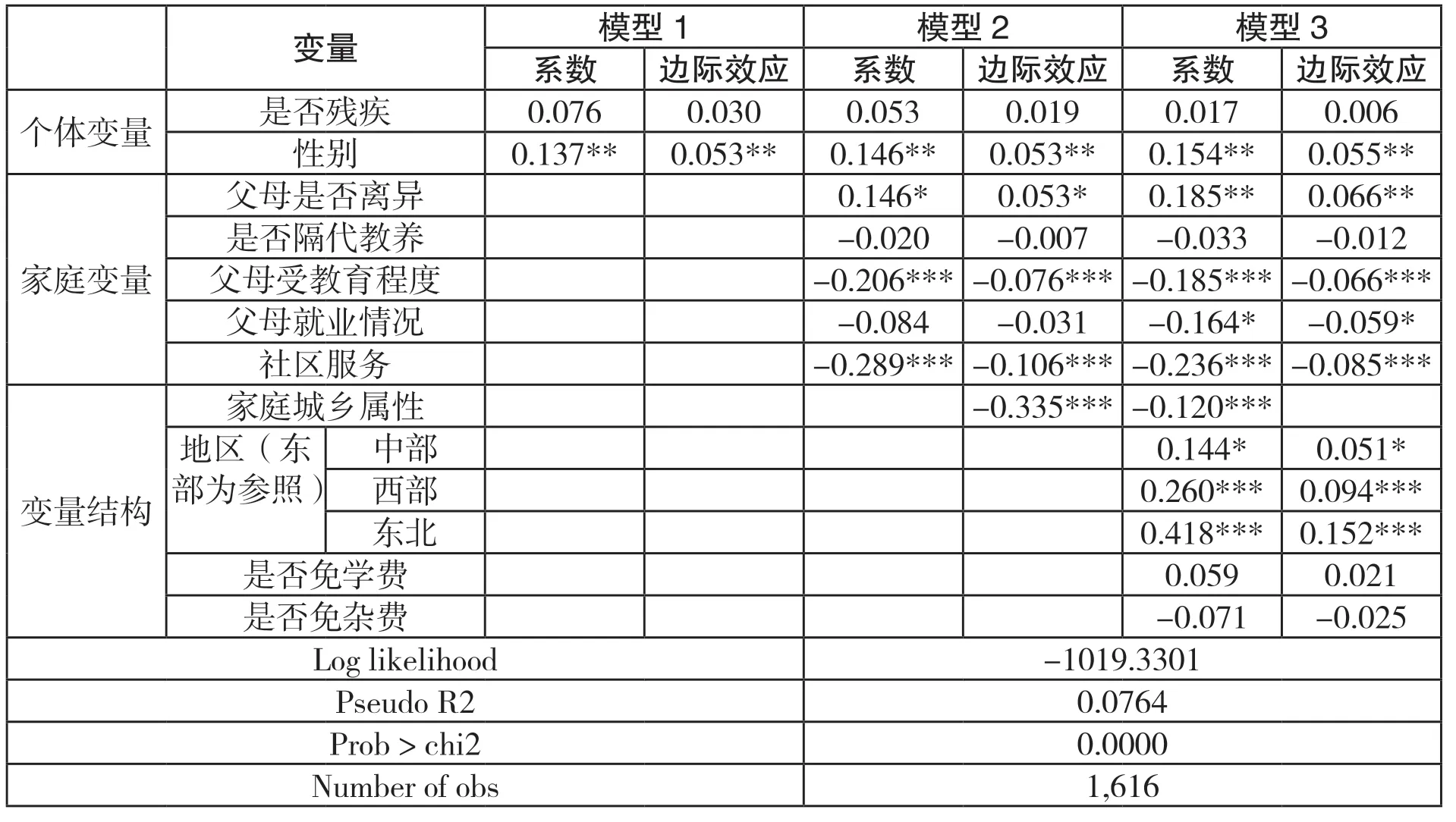

采用嵌套模型,依据个体致贫因素、家庭致贫因素和结构性因素分别建立模型1、模型2和模型3,三个模型的回归结果如表6。检验统计量-2LL 发现,模型2 优于模型1,模型3 优于模型2,即得到相对最优的将三个层次的变量全部纳的模型3。

从个体层面的致贫因素来看,性别对困难家庭儿童多维贫困的发生有显著影响。在只考虑个体致贫因素时,通过计算边际效应发现,男童比女童陷入多维贫困的概率大5.3%,但将家庭致贫因素和结构性致贫因素纳入模型后,男童比女童陷入多维贫困的概率增加到了5.5%。这在一定程度上反映了困难家庭内部因性别而产生的资源分配不均,会因为特殊家庭结构、家庭网络支持的缺乏、家庭所在经济区域等家庭和社会结构因素加剧。

从家庭层面的致贫因素来看,父母是否离异、父母受教育程度、是否有社区服务对困难家庭儿童多维贫困的发生有显著影响,但意外的是,隔代教养对多维贫困发生的影响却并不显著。父母离异的儿童比父母未离异的儿童陷入多维贫困的概率大6.6%。父母受教育程度对儿童多维贫困发生在1.0%之上的显著性也印证了困难家庭内部教育的高代际传递性。另外,社区是儿童生活的重要场所,社区服务的提供使得困难家庭儿童陷入多维贫困的概率减小了8.5%。这说明困难家庭儿童由于家庭资源的缺乏而对社区服务产生了高度依赖性。另外,隔代教养对困难家庭儿童多维贫困的产生影响并不显著,从家庭角度看,这说明家庭成员的不同可能并不会直接导致家庭内部资源分配的变更,困难家庭儿童的多维贫困的发生还是与家庭整体资源的缺乏更相关,而非家庭内部资源分配的不均。

表5:各解释变量Pearson 相关分析

表6:模型回归结果

从结构性致贫因素看,家庭城乡属性和家庭所在地区对困难家庭儿童多维贫困均有显著性影响。城市困难家庭儿童比农村困难家庭儿童陷入多维贫困的概率小1.2%;相比于东部地区,中部地区困难家庭的儿童更有5.1%的可能性陷入贫困,西部地区高达9.4%,而东北地区则高达15.2%。这充分说明城乡之间公共设施、医疗、教育、生活水平的差距以及不同地区之间社会发展、资源禀赋、产业结构和文化观念等的差异导致儿童多维贫困发生概率的不同。值得注意的是,免除学杂费并不会对困难家庭儿童多维贫困的发生产生影响,教育经费并不会对困难家庭儿童多维贫困的产生造成影响,这一方面可能得益于这两项政策在城乡、地区间的普遍实施,另一方面也可能说明困难家庭内部对于儿童教育支出的普遍忽视。

六、结论及政策建议

对困难家庭儿童的多维贫困测量发现,首先,我国困难家庭儿童的贫困已呈现多维贫困状态,具体体现在营养与健康、教育、生活设施和社会交往四个维度的剥夺。第二,对困难家庭儿童和普通家庭儿童对比分析发现,虽然普通家庭儿童的贫困程度低于困难家庭儿童的,但普通家庭儿童也存在多维贫困的现象。第三,在进行困难家庭儿童内部对比时发现,农村困难家庭儿童多维贫困程度相较城市的更严重;我国东部地区、中部地区、西部地区及东北地区的多维贫困程度依次加深。对困难家庭儿童的多维贫困致贫因素计算发现,从个体致贫因素来看,儿童性别对儿童多维贫困的发生有显著影响;从家庭致贫因素来看,父母离异情况、父母受教育程度、是否享有社区服务对儿童多维贫困的发生有显著影响,但隔代教养与儿童多维贫困的发生无明显相关;从结构性致贫因素来看,家庭城乡属性和地区分布对困难儿童多维贫困均有显著性影响,但教育政策的实施与之无明显相关。

因此,针对困难家庭儿童的多维贫困现状及致贫因素计算结果,本文提出以下几点建议:(1)在个体和家庭层面,加强儿童发展重要性宣传和性别平等宣传,考虑适当使用实物救助的方式增加困难家庭内部资源儿童的可获得性,促进家庭资源在成人和儿童间、各性别儿童间的公平分配;(2)重视学校层面的儿童营养项目实施和营养健康宣传,在引起困难家庭儿童家长对儿童营养的重视的同时,尽可能保证补助直接落实到儿童个体;(3)重视贫困社区的改造,增加社区信息和服务的可获得性,并通过社区医疗卫生服务站、幼儿园、托儿所、图书室等公共设施集中解决困难家庭儿童在家庭内资源的缺乏问题;(4)关注困难家庭多维贫困儿童的心理健康问题,去除社会服务的“污名化”,降低社会给低收入家庭成员带来的排斥感,促进困难家庭的社区和社会网络融入;(5)宏观层面,增加人力资本投入,加大对困难家庭成员的就业支持,同时加强贫困地区和农村地区的教育和医疗的基础设施建设,实现儿童相关公共服务和资源的均等化。