生态文明下乡村共同体的重构

——基于罗尔斯顿“荒野”生态哲学的视角

乔 晶

吕宁兴

耿 虹*

“荒野”具有现实与象征的双重意义。从现实意义来讲,荒野是指未经人工干预的原生自然[1]。经由梭罗(Henry David Thoreau)、缪尔(John Muir)等早期生态伦理学家对荒野价值与文明的不断探索,罗尔斯顿(Holmes Rolston)将“荒野”赋予了生态哲学层面的象征意义,即“荒野”是由“一视同仁”的物种构成的命运共同体,是人类实现其完整性与文明的场所[2]。而随着工具理性的不断膨胀,人类对自然的敬畏、崇拜与探索开始变为俯视与改造[3],人类文明开始从荒野这个广泛而平等的共同体中脱离出来,导致了共同体的解构,引发了荒野在价值认知层面与人类文明的对立冲突[4],也在对自然的利己改造中,使得人工自然不断向原生自然扩张与僭越,从而导致资源约束的不断收紧。因此,如何对人工干预行为与空间合理划界,使其与荒野文明和谐相处,在自然价值观层面建立对生命共同体的整体性认知便显得尤为重要。城乡规划者作为空间的“守界者”,如何在空间中合理控制边界、约束人为干预、引领规划实践走向“荒野”,在当今生态文明建设的背景下,具有重要的理论与实践意义。

乡村作为天然的包含生产、生活与生态空间的典型共同体,是人工自然与原生自然交织、荒野文明与人类文明碰撞的空间载体。在工业文明超越传统农业文明的过程中,人类中心主义对荒野“工具价值”的强调不仅使乡村共同体出现了解构,导致了荒野自然与乡村共同体的关系对立,更进一步引发了生态、社会、文化等多方面的危机,给乡村的振兴与发展带来了挑战。因此,本文针对乡村共同体当下的变化与问题,以“荒野”生态哲学中提倡的自然价值观为理论切入点,探索生态文明建设与国土空间规划改革背景下乡村共同体的重构,为命运共同体在乡村的落实提供价值认知层面的理论依据。

1 “荒野”生态哲学视域下乡村共同体的解构

1.1 “荒野”生态哲学的自然价值观与乡村共同体的关系

罗尔斯顿对“荒野”的哲学反思源于对“自然”本质的认知,以及在伦理角度确定“应该”如何与自然相处[5],进而从哲学的环境转向中建立“荒野”生态哲学的自然价值观。罗尔斯顿认为人类文明起源于自然,在自然这一大的共同体中拥有特定的生态位。因此,从生态整体主义的立场出发,罗尔斯顿强调应当尊重人与自然所构成的命运共同体的整体性。在这种整体性之下,自然不仅具有工具价值,更具有脱离人类主体而存在的内在价值。人类之所以需要荒野自然,是因为荒野具有客观存在的经济、生命支撑、景观、消遣、科学与审美等价值,而并非因为荒野仅仅是一种能够满足人类需要的“资源”。他反对单纯以人类利益追求作为认知自然价值的导向,而是倡导自然的工具价值与内在价值的统一与超越。他认为人类可以通过对荒野的利己性改造使其资源化,但改造一定是在服从自然规律、维持生命共同体的稳定与和谐的基础之上进行的。因此人类与自然的和谐统一强调人类必须回归到荒野自然中去认知与利用自然,且认知人类本身,是罗尔斯顿“荒野”生态哲学中的核心自然价值观。

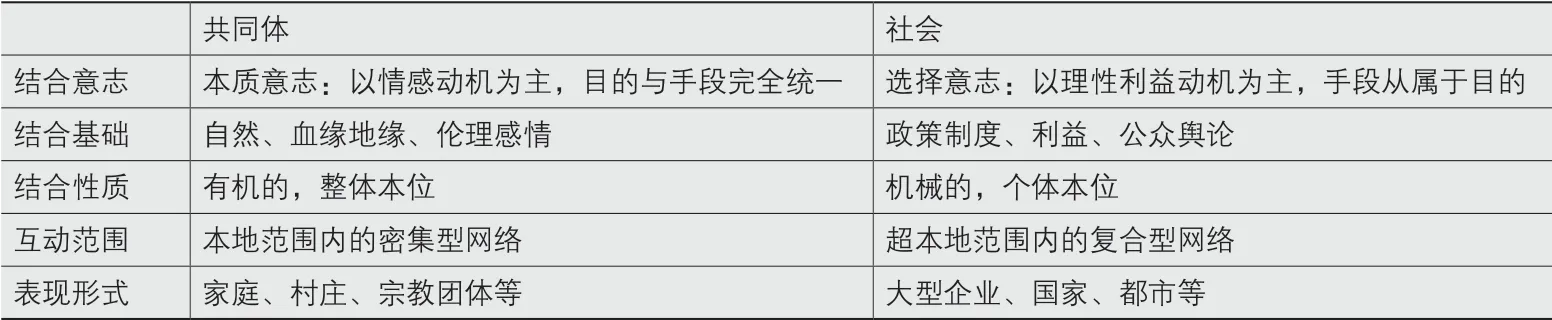

“共同体”作为社会学科的概念最早由德国现代社会学家滕尼斯(Ferdinand Tunis)提出,代表人类群体生活的一种结合类型。滕尼斯认为,共同体是个体以共同的情感自然结合起来的、在血缘地缘等结合基础上而形成的有机的、浑然天成的群体。乡村就是典型的共同体。实质上,乡村共同体的存在基础本身就具有荒野的生态哲学意义。荒野先于乡村而存在。乡村空间与农业文明不仅起源于荒野,且其空间演变都遵从了客观的自然规律,逐渐形成深度相融、生机勃勃的三生空间。尽管在农耕文明时代,狭义的荒野自然还是有部分被传统的农业生产所开拓,但人类仍然具有对广域自然(包含荒野)命运共同体的敬畏之心。如中华传统生态智慧的顺天时、量地利、取用有度[6]等对自然“节用”的实践原则,实质上都体现了自然的工具价值与内在价值的统一。可见,乡村共同体具有生态整体主义的存在基础与遵循客观自然规律的结合性质,都与“荒野”生态哲学的自然价值观相通。因此,农耕文明下的传统乡村共同体,其本质应当是包含荒野的广域空间概念,也是经济、社会、文化与生态和谐相融的文明共同体。

1.2 乡村共同体的解构

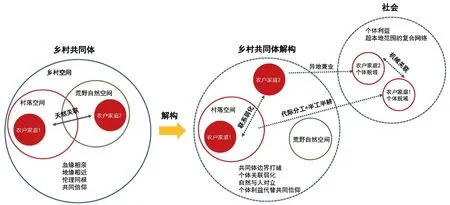

图1 乡村“共同体”的解构与“社会”的形成(作者绘)

随着人类社会从传统农业文明向工业文明的不断转型与演进,乡村共同体的结合基础受到了多方冲击,出现了地域性的扩散与瓦解。而随着市场经济不断向传统乡村社会的嵌入,乡村共同体内部个体的结合意志开始由血缘伦理向个人决策转变,其关系本质从整体本位转变为个体本位,从根本上解构了乡村共同体的结合意志。按照滕尼斯的共同体理论,“社会”作为与“共同体”相对的概念(表1),逐渐成为人类群居生活的主要结合形式[7]。而随着乡村共同体的被动式解构,荒野空间与人居空间逐渐发生了脱离,甚至引发了价值层面的对立(图1)。

一方面,自然与人的商品化促使了乡村共同体内部结构的“原子化”剥离。施坚雅和黄宗智认为市场体系和社会结构的耦合是乡村共同体存在并具有稳定边界的基础[8-9]。波兰尼(Karl Polanyi)的“市场与社会双向运动”理论中也提出,在传统的共同体时期,市场活动是从属于社会结构体系的[10],人类经济行为的本质仍然是遵循自然规律、自觉维持共同体利益的行为。如《荀子·王制》中记载的“斧斤不入山林,不灭其长”等对自然取之以时、取之有度的生态智慧思想。而随着乡村共同体的整体性被市场活动打破,共同体中的自然、劳动力、土地等资源都被商品化,被迫脱离共同体统一的价值序列而参与市场运行的系统中待价而沽。个体利益导向的理性意志逐渐瓦解了传统的共同价值与信仰基础,使得个体从乡村共同体内部被不同程度的“原子化”剥离出来。另一方面,工具理性的扩张引发了共同体价值整体性的内部对立。虽然在传统的乡村共同体中个体具有处在稳定社会结构中的安全感、归属感,以及确定性的自我价值认同,但其本质仍然是由于生产方式的落后而使得个体对土地与自然产生依赖关系,进而使得人类文明不得不寻求与荒野自然和谐相处的规律。但是,随着人类对荒野自然利己改造的能力和欲望愈发强烈,自然的内在价值逐渐被工具价值所替代,人类文明与荒野文明的关系从从属、共生逐渐成为相互脱离甚至对立。乡村共同体的整体性在价值层面出现了荒野文明与人类文明的疏离与解构。

2 乡村共同体解构的危机

可以发现,乡村共同体在解构的过程中,经济活动在市场力量的持续推动下,试图从社会结构中“脱嵌”出来,使得社会运转从属于市场规律而非自然规律。而波兰尼认为,若是市场经济完全从社会结构中脱嵌,那人与自然环境将完全沦为商品,这将导致二者的毁灭。上述观点在实践中得到了印证。由于自然与人的商品化而导致的乡村共同体解构,已经在现实中引发了多维度的危机。

2.1 乡村共同体与自然的关系失和

乡村共同体的整体性在价值与实际中均发生了荒野自然与人居空间的脱离,导致了乡村共同体与自然的整体性关系向对立性关系转变。自然作为具有经济和生态双重属性的重要资源,在工具理性的扩张下被过度开发,引发了可见的乡村生态危机,从根本上制约了乡村经济、社会与文化发展的可持续性。如农业面源污染、乡村旅游过度开发等。上述问题一方面打破了乡村三生空间的融合与平衡,使乡村的生态安全危机具有扩展至生产与生活层面的风险;另一方面,由于城乡在生态方面存在着不可割裂的天然联系,乡村共同体与自然关系的对立也会不可避免地引发城市内部的水污染、食品安全等波及性问题。当然,乡村现代化的趋势不可避免,通过对荒野自然的改造而挖掘其工具价值是科技进步和人类生存的伦理基础。但是,当工业文明在工具理性和市场逻辑的结合下陷入无限制的谋利与攫取中时,乡村共同体与自然的对立将会最终在根本上成为限制人类文明和社会进步的因素。

表1 “共同体”与“社会”的区别

2.2 乡村共同体价值的认知失序

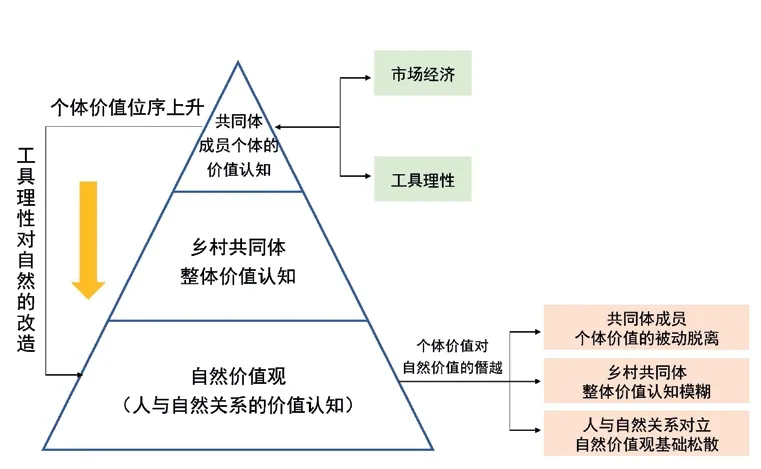

按照罗尔斯顿生态哲学中的价值认知范式,乡村共同体中的成员、荒野自然及包含二者空间的乡村共同体整体应当存在生态性的价值认知序列。即自然价值观是人类文明价值的认知基础,而乡村共同体中成员个体的自我价值认同则是建立在乡村共同体价值认知的整体性基础之上的。但市场力量不断向乡村共同体的嵌入引发了共同体内部个体的“原子化”剥离。从本质上来讲,这种共同体成员的被迫性流动是源于其价值认知的序列在市场作用下发生了变化,共同体成员开始向“理性人”转变,在“个体逐利”的价值驱动下使得经济活动试图从社会结构中脱嵌,僭越了对自然价值的认同。尤其在工具理性与科技进步的推动下,人类对自然规律的发现、遵循甚至突破,助长了价值认知层面的“人类中心主义”,使得乡村共同体价值的生态性认知出现失序(图2)。这种价值层面的失序会延伸到共同体内部社会、文化、空间、心理等多方面。如乡村共同体内部出现的人口结构失衡、村落空心化等社会结构的失序,农地抛荒、房屋空置等空间结构的失序,导致乡村在现实发展中出现资源浪费、活力消退及社会关联减弱等问题。

2.3 乡村共同体转型与传承的失范

共同体不可能是不变的,它始终在内部力量与外部影响的互动中被不断更新,具有转型的必然性。乡村共同体中的整体本位、价值共识、生态伦理观及与自然和谐相处的智慧虽然具有合理性,但同时也具有落后性、封闭性与褊狭性,抹杀成员个体需求,拒绝与外部的交往及与新规律的融合,难以适应当下现代化、全球化与信息化的发展。因此在共同体向社会转变的过程中,经济结构的剧变必然引起社会结构的重组及人与自然相处方式的转换。而当下,乡村共同体的价值体系与价值认知序列显然还未能够与快速发展的经济相匹配,随着市场导向的工具理性与经济理性向乡村共同体的渗透,乡村伦理、文化、民约、生态智慧等传统的价值体系对个体行为的引导与约束力在不断被削弱,共同体的文化与自然价值观都已经表现出对经济理性的不断退让,从而使乡村共同体面临着社会、文化、生态等多方面传承与创新的危机。涂尔干(Émile Durkheim)将发展速度过快而导致的价值体系冲突、社会与文化的不匹配称为规则的失范[11]。失范首先影响到的是个体行为准则不确定、心理对传统秩序影响力消失和对新秩序尚未完全适应的焦虑,进而触及的是乡村共同体中形成凝聚力的内核价值难以传承。如传统伦理道德中倡导的守望相助与资源共享的社会价值观,传统生态智慧中“道法自然”与“万物相系”的生态整体观。这些都将深远地影响到乡村空间是否能够在生产、生活与生态的复合维度具有承载文明与传承智慧的可持续发展潜力。

3 走向“荒野”的广域乡村共同体重构

“解构”的被动性与消极性意味着乡村共同体“重构”的必要性。共同体的转型需要现代性对传统的超越,但同时,也仍然要依赖共同体中的传统伦理与智慧发挥内在的支撑,调和在转型过程中产生的消极影响。如何对乡村共同体价值认知的失序进行反思,确立适应性的自然资源观,不仅是重构可持续乡村共同体的价值认知前提,更是当前国土空间规划体系建构实施与自然资源监管体系完善的哲学基础。而罗尔斯顿的“荒野”生态哲学,正是倡导具有反思性和包容性的自然价值观,符合当前生态文明建设时期乡村共同体重构与国土空间规划的哲学基础与价值需求。因此,本文基于罗尔斯顿的“荒野”生态哲学思想提出,新时期的国土空间规划应当走向“荒野”、回归“荒野”,在价值与实践中重构包含“新荒野”的广域乡村共同体。

图2 乡村共同体价值的生态性认知失序(作者绘)

3.1 乡村共同体内在价值的反思性自觉与提升

倡导规划走向“荒野”、人类走向“荒野”,并非倡导人类真正回归原始的荒野空间寻求自我与自然的内在价值,而是在乡村共同体的转型、发展与传承中实现价值认知的反思与超越。罗尔斯顿的“荒野”哲学一方面传承了乡村共同体中“道法自然”“天人合一”的传统生态智慧,同时也不回避市场导向下的工具理性对自然改造与利用的利益需求,强调荒野的工具价值与内在价值的统一与超越,发掘荒野不限于生态层面的景观、文化、社会等多维价值。不仅从价值层面解除人与自然的对立,也唤醒与提升乡村居民对乡村共同体未来在经济、社会、文化、审美等多维价值的自觉。因此,在生态文明建设的当下,乡村共同体的重构要在空间和价值的双重维度倡导“荒野”的回归。在价值认知方面,“荒野”并不应仅仅是“荒原”和“资源”,除了通过改造获得的工具价值之外,以生态、审美等为功能的内在价值也可以通过对“荒野”的保护来获得。而当“荒野”被作为具有多重价值的实体被纳入乡村共同体中,“荒野”成了“新荒野”,共同体中的个体对乡村共同体的整体价值才能够实现反思性的自觉与提升。既不是回归落后的过去,也不是以市场的完全自主泯灭个体性,而是从乡村的经济、文化、社会及生态的整体性出发,构建包含山水林田湖的命运共同体。一方面明确和传承乡村共同体的文化内核,使得共同体在转型和重构的过程中也依然能够具有观念与价值层面的凝聚力;另一方面则充分发挥广域乡村共同体对人居生态环境系统构建的稳定与保护作用,为实现生态文明建设的优、节、保、建四大战略任务奠定基础。

3.2 “荒野”自然价值观下国土空间规划的“守界”实践

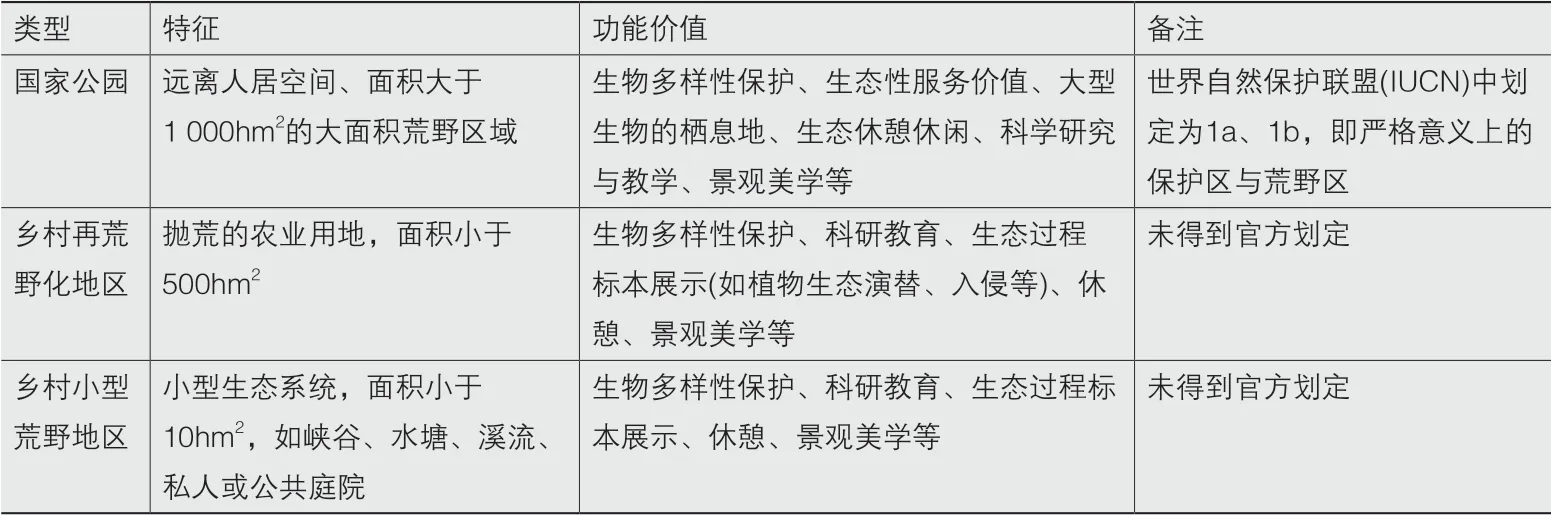

自然价值观的建立是为了指导生态文明下乡村共同体建设的实践,实现乡村共同体与自然关系的调和与统一、乡村共同体内部社会与经济结构的有序和谐,以及乡村共同体的代际永续。而自然价值观只有在空间规划与管治等技术层面具体落实,推动理念体制从割裂到统一、保护格局从破碎到整体、功能引导从排斥到包容[12]的转变,才能够真正实现命运共同体的有序发展与永续传承。作为人工空间向荒野空间过渡与交织的区域,空间规划在乡村共同体重构过程中的关键就是对人居空间与荒野空间之间“界”的认知、划定与遵守(表2)。人居空间不断向荒野空间移“界”,造成了二者之间的对立。因此,在重构中的价值认知层面要达成人居空间与荒野空间的“界”仍将存在的共识。荒野在乡村地区有不同的表现形式,其功能价值也具有不同体现(表3)。因此,“界”的存在并不意味着二者之间绝对的隔离与平行,而是以精准的差异化手段引导以实现整体性的融合,在对共同体的内在价值与工具价值系统认知的前提下“以人为本”,坚持自存与共存的平衡[15]。

国土空间规划体系的建构推进了荒野空间从破碎向整体的融合与转变。在空间规划的实践中,荒野空间不再是独立的水域、林地与草地等生态要素,而是全要素的统筹与融合。人居空间也不再是碎片化的用地,而是发展在整体价值层面的统筹考量与空间界定。因此,乡村共同体的重构更是要把握当下空间规划改革的机遇,从自然价值观的拓展与回归入手,在生态文明理念与实践双重革新的背景下,逐步实现荒野文明与人类文明从脱离对立到和谐共生的转变,实现经济、生态、文化、社会等多维利益在乡村空间的融合与统一。

表2 乡村共同体重构中“守界”规划实践的逻辑顺序

表3 乡村共同体“荒野”区域的类型与功能[13-14]

4 结语

梭罗说,“荒野”是比文明更高级的文明;而哈贝马斯(Jürgen Habermas)则认为,新共同体的构建离不开交往理性范式,离不开现实人的自我价值。如何在不断追求理性的过程中始终保持对文明的自省,如何在城镇化与现代化不断推进的过程中实现共同体的平稳转型和社会基层的稳定,如何在工具理性与生态理性中保持合理的张力,罗尔斯顿为我们提供了回归“荒野”的哲学思想范式与伦理价值基础,为国土空间规划如何更好地实现保护与发展的统一、破碎到整体的融合提供了可能性的价值取向与实践指导,也为我们在生态文明建设的背景下构建人类命运共同体提供了更广阔的思路。