绿网城市理论的丘陵山地实验

——以襄阳市尹集文教特色小镇城市设计为例

万 敏

王之羿

徐瑾文

绿网城市理论是以风景园林为主导、具有创新理念的城乡规划设计理论,该理论提出后便在平原地区进行过相关运用实验,但尚缺乏山地适宜的实证研究。特色小镇作为中国新型城镇化的创新举措之一,当前受到国家和地方政府的高度重视,伴随着教育事业的蓬勃发展,一种新型的产业小镇——文教特色小镇应运而生。尹集乡作为襄阳市4所高校的新聚地,恰好处于丘陵山地环境之中,该乡也被襄阳市圈定为特色小镇试点单位,这为绿网城市理论的山地实验找到了一个尺度适宜、产业落地、面向实操的实证场所与空间。

1 实验研究背景

1.1 绿网城市的理论与实践背景

绿网城市理论(Green Network City,GNC)是本课题组在绿色基础设施、生态城市和城市生态规划等理论的启发下,提出的一种新的城市布局模式与规划设计理论。其核心是将一定宽度的公共绿带网络与城市道路错位交织的方式分割布局城市空间,且将海绵、绿道、绿街和地下市政管网四大功能植入其中[1]。绿网城市强调城市传统绿地功能与原本灰色的城市市政功能的结合,这意味城市绿地固有的功能不仅需得以保持,且还因一些新功能——如地下管廊、海绵城市、绿街与绿道等的植入而需得以发展。以该类综合功能的绿网主导城市空间格局的规划设计理念,不仅会对城市景观带来深刻影响,对城市规划设计与城市绿地系统也是一种新的视野;同时还会对现行的城市道路交通、给排水、供热、电力电讯等灰色基础设施的规划设计产生布局上的根本改变,故而课题提出后便于2017年得到国家自然科学基金的资助。

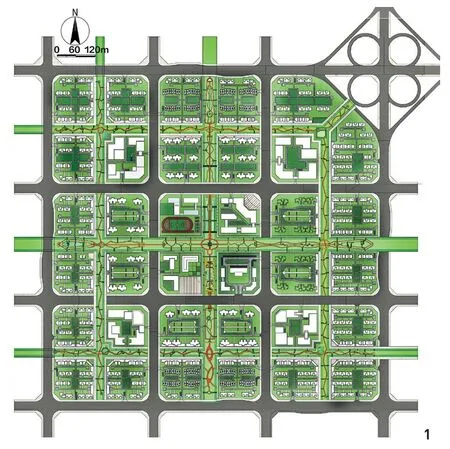

图1 绿网城市理想单元模型(梁霄、翟娜娜绘)

图2 人车分流体系(苏杰绘)

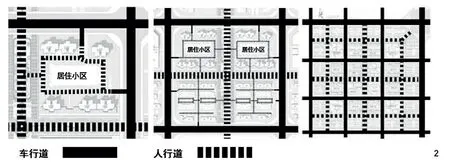

图3 光谷片区开放式改造(宋庆俐绘)

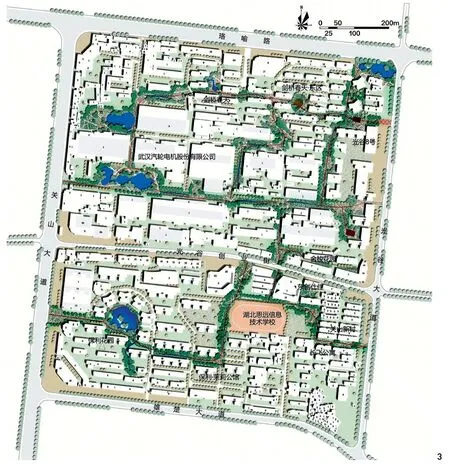

经过3年的研究,绿网城市的理论与实践不断丰富完善。梁霄论述了绿网城市理论中理想单元1km见方尺度设定的原因,以我国城市常规路网密度为基底(一般300m间距),界定了与之错位交织的绿网格局和尺度(图1),并梳理出由绿网与路网分工协作共构的片区、街区、街坊3个不同层次的人车分流体系[2](图2)。宋庆俐探讨了绿网城市理论在开放式街区改造中的作用,认识到该理论在现代、近现代建设的中低密度城市居住区的开放式改造中的适宜性,提出了运用低势隙地组构公共绿网,并联通住区中心绿地与城市路网的开放式改造方法[3],其结合武汉光谷某地块的开放式改造方案为人们展现了一个灵活多变的绿网城市形态,由此总结出的城市低势绿网的布局方法也成为本文山地实验的依据(图3)。胡锦洲运用该思想探讨了高校校园的开放式改造[4],其利用武汉某高校校园的低势隙地和绿地组织绿网,在协调校园交通交叉矛盾与内外接驳顺畅的基础上,进行了校园与城市空间联通的开放式探讨(图4)。吴虞伊以生态园林城市的绿地指标为依据,反推绿网城市绿地总量[5],由此界定出绿网的横向尺度,归结出满足生态园林城市标准的绿网城市的绿地种类、功能、数量、比例等技术参数,并阐述了其中的绿道、绿街、绿化和地下管网等的详细功能设置。魏韩冰探讨了适宜于城市不同功能片区的绿网城市用地布局模式,并以居住主导型理想单元为例,阐述了其用地功能构成和布局设定[6]。傅力则将绿网城市理论结合运用于获嘉县花木特色小镇的规划设计中[7],该小镇规划呈现出的“一轴一品、网络花街”格局,印证了绿网城市理论对平原特色小镇的适宜性(图5)。

综上所述,绿网城市多年的理论与实践成果可归纳为:1)丰富完善了绿网城市的尺度、交通系统、功能布局、绿地系统与景观等理想单元的理论模型;2)将绿网城市理论运用于城市与大学校园的开放式改造中,揭示了该理论对城市存量空间规划设计的应用价值,其作品呈现出的生动活泼的绿网形态也增强了我们对该理论应用前景的信心;3)提出了“求取汇水-低势设绿-错位路网-纵横组网”的平原地区城市绿网构建的方法途径。然而绿网城市理论还从未在山地城镇规划中验证其效用。

由上述绿网城市的实验研究我们也能品味出该理论与绿色基础设施(GI)和生态城市的不同,反映在:1)GI立足城乡接合部强调适当人工干预而使破碎的绿色空间连接,其网络有屈从现状不得已而为之的“事后诸葛”性质,这与立足中心城区的绿网城市不仅在空间、尺度上有巨大区别,在营造思想方面也存在主观能动性之不同;2)GI是国家自然生命系统保障,本文绿网是城市人类生态系统保障,故而两者的服务对象、服务功能虽有交集但却存在巨大差异;3)绿网城市属生态城市范畴,然而网络理论虽亦为生态城市所用,但非必需,这与本文绿网不同。

1.2 我国特色小镇的政策发展背景

特色小镇的官方描述首见于浙江省(2015)[8]。国家发改委的界定是:特色小(城)镇包括特色小镇与特色小城镇2种形态,其中特色小镇是聚焦特色产业和新兴产业的创新创业平台(2016)[9];其规模要求是在3km2左右土地上集聚特色产业、生产生活生态空间相融合,其核心区建设用地控制在1km2左右(2017)[10-11]。

图5 获嘉花木特色小镇总图(万延绘)

我国特色小镇的申报也经历了从“一次性命名制”向“创建达标制”的转变。据此,国家发改委每年将选择各地发展先进的特色小镇进行经验总结与推广;新一轮国家级特色小镇的评审更注重生态环境保护,专注发展特色产业,创新体制机制,投机取巧的房地产开发被扼制。入选名单不再是永久式,而是根据其运行模式、特色产业、宜居宜游、特色风貌、创新机制以及可复制经验的评价指标进行动态调整,优胜劣汰,以此严控特色小镇的发展质量[12-14]。

文教特色小镇在欧美多有不俗的表现,像剑桥大学、牛津大学、哈佛大学等很多世界著名高校均处在远离城市的特色小镇中。例如牛津大学校镇形成有机生长的整体[15]。牛津大学的各学院分散于小镇中,学院、校舍与城镇商业区、居民区交织在一起,校镇双方相互依赖;大学进行教育活动,间接带动小镇的文化旅游和商业旅居服务的蓬勃发展。斯坦福大学也在其周边营造科教园区,大学为园区企业输送高科技人才,园区内的科创企业则成为师生的创新创业实践基地,在促进科研成果产业化的同时,也创造了相当可观的经济效益[16]。

文教特色小镇在我国则属于新起事物,有关研究相当匮缺,可资借鉴的相近概念是“大学城”,其规模总体比特色小镇为大,人口聚集程度更高,功能更为复杂。其在教育资源共享、产学研共融、大学城与中心城区的快速交通一体等方面形成很多有益的经验。我国文教特色小镇的规划建设可以此为鉴,依托高校的聚集优势发展科教园区、实习实训基地、创新创业平台、校园社会服务等来强化校镇空间的职能协作与分工,形成以教育产业为龙头的校镇综合体,从而拉动地方经济并带动更大地域的发展。

1.3 尹集乡的山地环境和特色小镇建设背景

襄阳市被汉江分划为樊城与襄城两大片区,江北的樊城一马平川,而江南的襄城则在城南被一组西来山系——岘山包裹,这是大巴山向江汉平原渐次落降的冗余与延伸。该组山系在襄城东南留有一豁口,有襄城南大门性质的尹集乡即处其间,一条将襄阳与江汉平原腹地连接的S305公路从中穿越,并将山系分为东西两组,山口以东的称凤凰山,以西谓摩旗山(图6);尹集乡老镇区便依附摩旗山支脉的东南向走势布局,这里海拔78~250m,镇区总面积7.56km2。新近建设的景观大道强行将镇区一分为二,文教特色小镇的核心区即以该道为南界,另与S305、襄南大道三面围合而成,其面积有1.19km2。已批待建的四校一园,包括襄阳汽车职业技术学院、湖北文理学院理工学院、湖北大学研究生院、湖北文理学院和一个职教园区,分布于文教特色小镇核心区的南北两翼。核心区内的建成环境用地约32.23hm2,剩下的则是脊谷交错的岗丘和水田堰塘。

图6 襄阳市山城位置关系图(作者绘)

2 实验总体思路

本次规划设计实验目的是探究绿网城市理论的山地运用经验,验证该理论的丘陵山地适宜性,同时还希望为尹集文教特色小镇提供一个富有特色的规划设计方案。结合国家对特色小镇产业集聚范围与核心区建设规模的控制要求,我们拟定以镇区和四校一园共同圈定的7.56km2为规划协调范围,以此探究文教特色小镇的总体绿网格局及其城镇形态,然后落实至1.19km2核心区的绿网城市深化设计中。

绿网城市在前期平原地区实验研究中提出了“求取汇水-低势设绿-错位路网-纵横组网”的绿网构建四部曲[3],本次山地实验本着“绿低路高”的布局要领,结合丘陵地貌特点给予适当修改。如“求取汇水”对难以察觉高低的平原地区很有必要,但在丘陵山地其场地汇水关系一望而知,故而该步骤是可省略的;丘陵山地脊谷分明,本身便呈现出错位关系,故而若将谷地顺势设为绿地,但与之错位的脊地是否适合为道路却是需要综合权衡的重要问题,因此“高势探路”便成为丘陵山地绿网构建的先决条件。据此,我们将本次绿网构建的程序修改为“高势探路-低势设绿-纵横组网”3个步骤。下文的绿网构建实验即以此为路径展开。

3 丘陵山地的绿网构建实验

3.1 高势探路,智慧借鉴

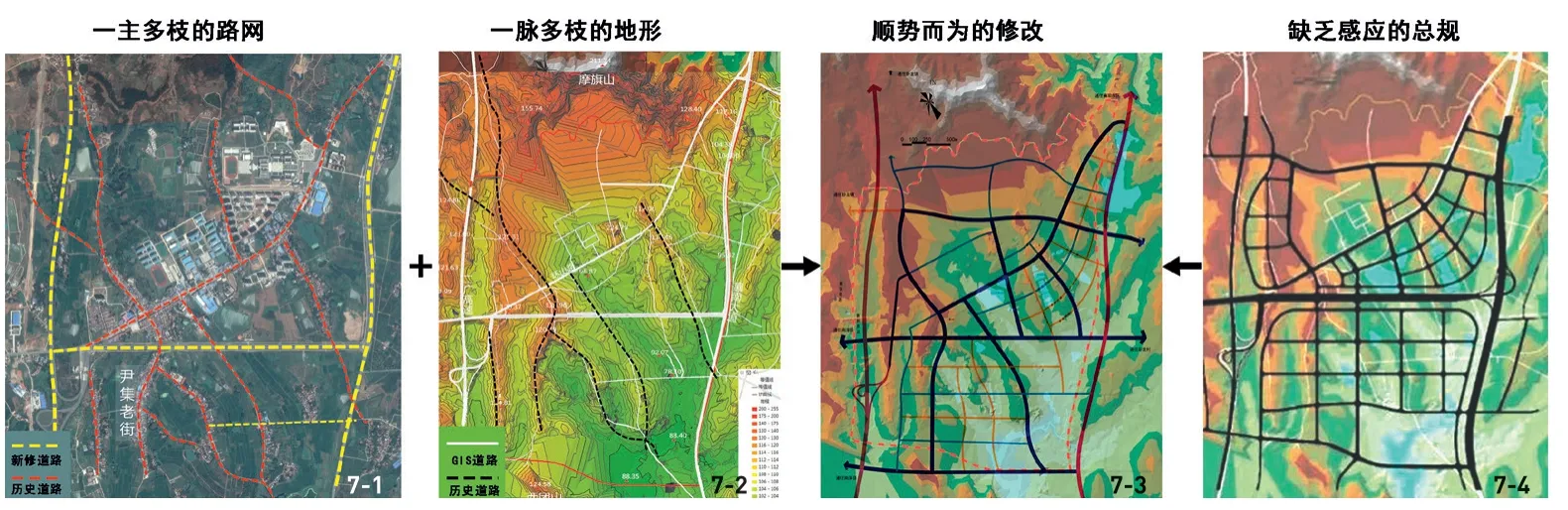

我们在考察尹集的现状乡镇道路时发现,其历史时期形成的路网呈现出高度感应丘陵山系的“一主多枝”格局(图7-1、7-2)。“一主”是指S305以垂直摩旗山支脉的方式斜向穿插构成主干,该道是由古代著名的南襄夹道演变而来,一度曾是联系江汉平原与南阳盆地,甚至是我国古代南北的一条要道,其选址在摩旗山分支靠根部位置,这里具有高程较为一致,地形落差不大,且不易被水淹的优势;“多枝”是指乡镇其余支路均发自主干,并顺应摩旗山支脉的脊梁延伸,这是鄂西北山区,以及西南巴蜀地区典型而又富有特色的“天街”布局形式!有大陆桥寓意的天街在我国中部与西南地区山地人居环境中的优势是显而易见的,它不仅不占山区宝贵的沟谷耕地与湿地资源,同时还能规避该类丰雨多湿地区的洪患灾害并保持人居环境的干爽宜人。故而尹集的历史路网反映的是鄂西北山地人居环境建设的传统经验和智慧!然而当代尹集总规(2017—2030)对此却没有充分理解和尊重(图7-4),横平竖直的规划路网随意切割山体,间隔均匀的布局既没有呼应脊谷的节律也没有感应山体的脉动,故而本着对自然山地的敬畏提出对总规路网的修改便成为绿网营造与布局的前提。

据此,将乡镇原有的历史老路对标总规路网,本着就近拟合、顺势而为的精神进行适当修改,形成“三横四纵”的新路网系统(图7-3),其布局特色可概括为“南北天街、顺应摩旗,东西大道,越山观水”。

图7 路网调整图(作者绘)

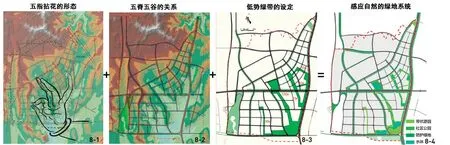

图8 绿网构建图(作者绘)

3.2 低势设绿,串联田塘

尹集乡的地形呈现出“五脊五谷”的交合关系,脊谷落差28~40m,谷地的纵向坡度平均约为5.6%,根据绿网城市前期实验研究提出的“低势设绿”经验,其现状沟谷无疑便是组织纵向绿网的重要空间。深入考察这些沟谷,发现此中堰塘、水田顺应谷地依次跌落、间隔分布,总体呈现五指拈花的掌印形态(图8-1),掌心即是5条沟谷汇聚的千弓水库所在(图8-2)。根据此前关于满足生态园林城市标准的绿网绿量研究[5],设定谷地的绿带宽度为30~100m(图8-3);这些绿带将分散的堰塘连接为一体,构成跌落有序而又完整连续的水系,以此搭构出文教特色小镇的纵向绿网系统(图8-4)。

高势为路、低势为绿的竖向空间组织方式,使与低势绿网错位的城镇道路处在相对的高位,场地雨水顺势流入纵向绿网,在赋予绿网城市天然海绵功效的同时,也使城镇道路一改过去的“排水沟”性质而变得“高枕无忧”。其纵向绿网的布局特色可概括为“感应自然,五指拈花,低势海绵,指状渗透”。

3.3 合纵连横,组构绿网

完成纵向绿网的布局后,紧接着便是选择合适空间配置横向绿带,并由此组构纵横交织的城镇绿网系统。在绿网城市理想单元模型的研究中,街坊尺度是按小尺度街区理论设定的[17];其街区路网约为333m见方,在其中植入30~50m宽的绿带后,每个街区被分划为约166m见方的4个街坊,该尺度与纽约街坊大致相仿,倘若街坊尺度过小则可能造成绿路两网配置过密导致的土地开发利用效率低下问题。故而结合地块尺度的适宜规模、地块内的现状建设情况、绿网服务间距的合理均称、尹集文教特色小镇核心区的绿网城市形象完整,在规划区上中下不同位置用3条横向绿带与纵向绿网拉通,并沿快速路性质的襄南大道设置的防护林带一道,共同组构出“五指拈花,掌中藏水”的城镇绿网形态。绿网的纵向宽度设为50m,横向宽度为30m;并在堰塘处根据水面实宽每侧另加10m,以此固化绿线。

其核心区绿地系统由社区公园(G12)、防护绿地(G2)和附属用地(XG)3类构成,其中包括东西2个公园。东侧公园是由镶嵌于商业街区之中富有特色的环状绿网组成;西侧公园则由场地中最大水塘为主构成;防护绿地基于安全性、健康性考虑设置于主干道两侧;附属绿地则利用建筑隙间就近与城镇绿网拉通,以此增强特色小镇空间的开放性(图9)。经测算,小镇绿网的人均公园绿地面积约为20.8m2/人①,超过国家园林城市标准约2倍[18]。

4 核心区绿网城市设计实验结果及其丘陵山地适宜要点

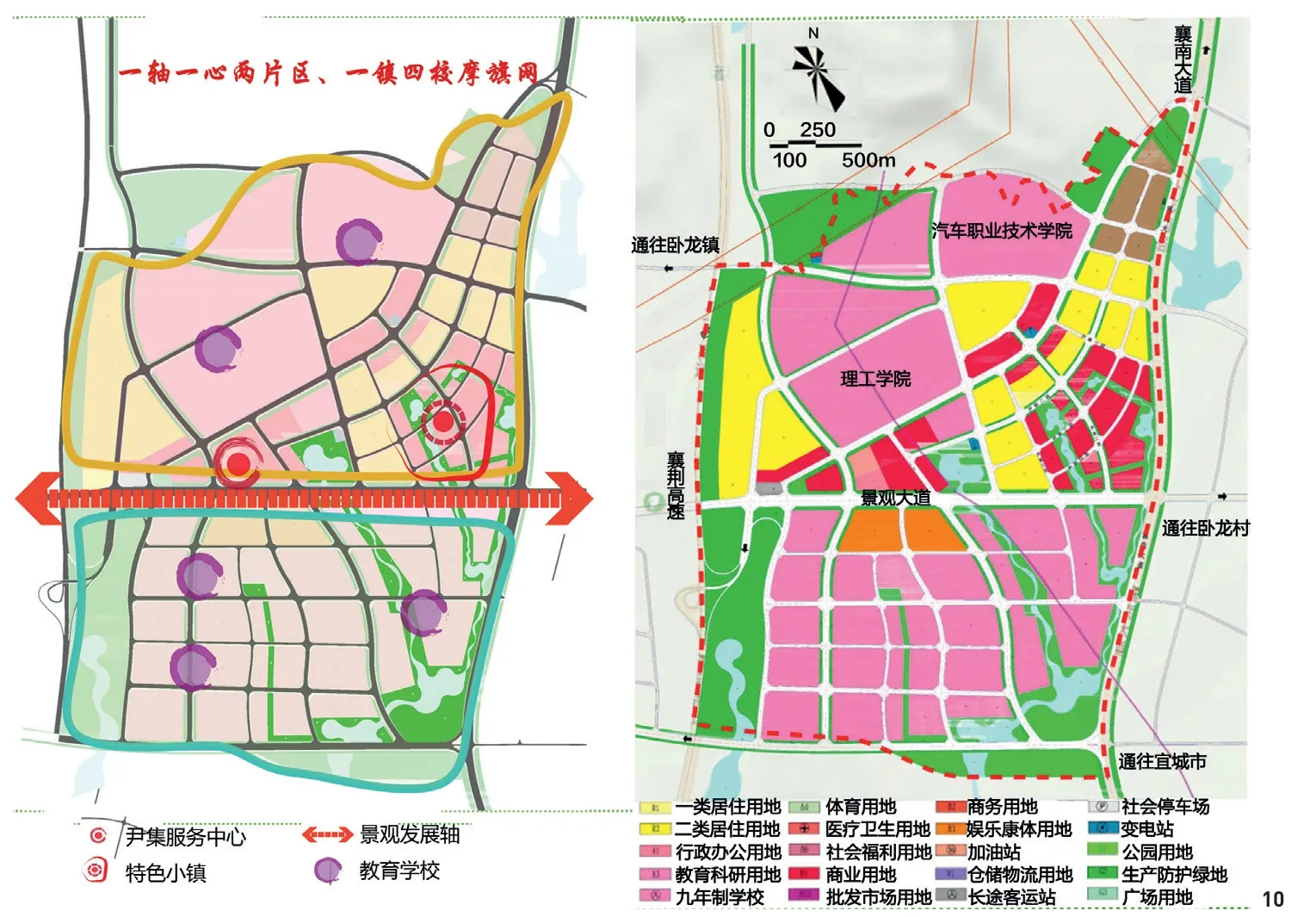

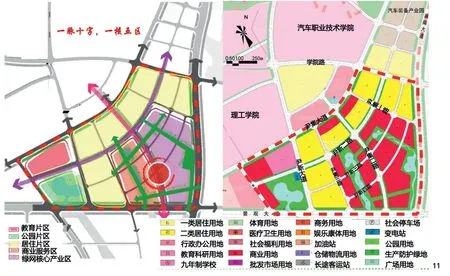

以上文推导出的绿路两网交织的总体格局为框架,结合周边各校对核心区的功能需求、尹集集镇空间的发展要求、特色小镇各类服务与市政设施的配套完善,以三生空间共融为目标制定土地利用规划,形成“一轴一心两片区、一镇四校摩旗网”的规划结构(图10);由此聚焦核心区的土地利用(图11),并围绕“一脉十字,一核五区”进行深化(图12),其核心区绿网城市设计的山地适宜性表现如下。

1)人车分流体系:绿网城市理论的精彩之一便是其人车分流,本次山地实验从片区、街区、街坊3个层面较好地体现了其人车分流特性:(1)片区层面的城镇道路为车行主体,纵横贯通的绿网成为慢行天堂,由此体现总体层面的人车分流;(2)将商业门面、社会服务窗口和各类公共建筑的主出入口面向绿网开设,城镇道路实现单纯化车行,由此削减其对慢行设施的需求,绿网成为该类设施新的载体,从而促成街区层面的人车分流;(3)街坊层面的小区采用满铺地下车库形式,保障地下车库至少有一个车行出入口直连城镇道路,人们一旦行至地面即可步入绿网,由此实现街坊内小区的人车分流。

2)海绵城市系统:绿网城市理论的另一精彩之处便是其拥有天然的海绵城市特性,该特性在丘陵山地尤其得以彰显。本次实验中,纵向绿网保持了自然地表汇水路径和坑塘的原状,并成为消纳雨水的主渠道;横向绿网和隙间绿地就近吸纳周边高位场地与道路的汇水进入纵向绿网,其中的跌落堰塘成为调蓄雨洪的暴雨塘,塘与塘之间采用溢流性的曲水充满趣味,绿网中沿边设置的2条植草沟用于拦截高位散流,以此保证绿网的防洪安全与地下水卫生。上述措施均属顺势而为,体现了绿网城市理论在山地海绵城市建设中的科学理性与智慧。

3)绿网地下管网系统:本次山地绿网城市设计实验由于技术深度规定原因而未涉及市政管网的设计配置问题,但绿网城市理论对此是有依附绿网敷设要求的,其在丘陵山地带来的好处我们可以给予憧憬和预期:(1)解决传统路下管廊维修时的“开拉链”而影响人居生活环境质量的现象;(2)城市市政管网破绿维修比破路维修花费更小,故而具有更大的价值潜力;(3)城镇重力管网沿纵向绿网敷设的方式符合其流体力学特征,从而使该类管网的建设借助自然做功,其建造费用也更低,体现了山地绿网营造的思想智慧。

4)山地竖向高差的妙用:由于城镇道路依山脊走向设置,而绿网依谷地布设,丘陵山地的绿网城市在高差利用方面除产生前文所述的天然海绵功效和重力管网做功外,还具有以下具有生态智慧的运用特点(图13)。(1)当横向道路切割纵向绿网时,其跨越沟谷的局部可采取桥梁方式,由此利用脊谷的落差来保证绿带、绿街、绿道、水系,甚至生态的连续;(2)绿网城市的街坊建筑可利用山地高差,以现代“吊脚楼”形式营造生态节约型半地下式车库或商业空间;(3)高位布局的居住建筑有利规避丰雨多湿山地的洪患灾害并保持人居环境的干爽宜人。

图9 核心区绿地布局图(作者绘)

图10 总体规划结构与土地利用(谭楚航绘)

图11 核心区规划结构与用地布局(谭楚航绘)

5 结语

本次丘陵山地之脊谷横向剖面的相对落差均在20m以内,纵向剖面也较为平缓规律,然而丘陵山地的类型较多,对于与上述实验条件偏差较大的其他丘陵山地,如我国西南地区的锥状咔斯特丘陵,其纵向脉络不明,横向落差较大,绿网城市明显是难以胜任的,故而该理论在丘陵山地的运用也是有一定局限性的;另外本次城市设计实验具有丘陵山地城镇增量空间规划性质,该理论对类似城镇的存量空间规划是否也具有适宜性需要重新验证。但鉴于本次实验在人车分流、海绵城市、管网配置、高差利用四大城市绿网功能上的良好表现,故而绿网城市理论在竖向变化适当的丘陵山地具有良好适宜性(图14)。我国国土中69%是山地,丘陵地貌在其中占23.52%[19],这预示本次实验具有的普适性和潜在运用空间,希望本次实验研究能促进学界对绿网城市理论的了解,并为类似场地的城市设计带来一定启发。

图12 核心区平面布局图(张世傅绘)

图13 场地剖面图(赵亮绘)

图14 小镇核心区东南角鸟瞰划图(张世傅绘)

致谢:感谢襄阳自然资源与规划局陈建斌,襄阳市城乡规划编制研究中心王志莉、张莉等同志对本次实验研究的大力支持,感谢本项目组成员温海俊、谭楚航规划师的鼎力相助!

注释:

① 根据我国国务院颁布的《国家新型城镇化规划(2014—2020)》,其中对人均建设用地的指标要求为≤100m2,由此推算特色小镇居住总人口为1.128 8万人。故其人均公园绿地面积为189 966m2/11 288=16.83m2/人。