古代日本传统稻作技术研究:兼与中国方面的比较

叶 磊

(盐城工学院日本历史文化研究院,江苏 盐城 224051)

水稻的传入和种植,使绳纹时代的日本人从采集、狩猎为主的半定居生活快速过渡到以农耕为主的定居生活,水稻生产也因此在日本农业生产结构中逐步占据主导地位。但与中国不同的是,日本的传统稻作技术是在历经上古、中古和中世的缓慢发展后,于近世亦即江户时代才最终进入到精耕细作的高度成熟期。可以说,以良种选育、育秧移栽、肥料使用、田间管理、收获加工为主要内容的日本传统稻作技术体系是经过近两千年的漫长积累后而逐步形成的。从日本长期的农业生产实践来看,其传统稻作技术是富有成效的,不少技术理念和措施对后世农业亦产生了重要影响。正如日本当代农史学家堀尾尚志所说:“传统稻作发展至近世,其技术水平似已与明清中国相近,其精耕细作式的生产方式推动了以米谷经济为基础的封建经济的成长与发展。……且对于当代农业生产依然具有十分重要的借鉴意义。”[1]

对于古代日本的传统稻作技术,国内学界已有一定介绍。如曹幸穂(1986)在《日本〈会津农书〉的稻作技术》一文中对日本近世前期会津地区的寒地稻作进行了研究[2];笔者(2013)也曾对日本近世末期枥木县田村家的暖地稻作活动进行了探讨[3]。但由于受语言、史料等方面的限制,国内对于日本传统稻作的研究成果数量总体较少,已有研究也大多局限一时一地,未能触及日本传统稻作的全貌。鉴于此,笔者依托日本古农书、地方志及相关史料,以良种选育、育秧移栽、肥料使用、田间管理以及收获加工技术为研究对象,力求通过与古代中国的横向比较,展现日本传统稻作的技术措施和技术水平。

一、良种选育技术

古代日本最为常见的水稻选种方法是穗选、风选、水选和粒选。中世及以前的穗选法主要采取“主穗留种”之法,而近世稻作则主张在中等节位的“雌穗”①上选取优质稻谷作种,即“穂端取三分(或五分)”;“风选”和“水选”是古农书记载最多的选留种方法,风选工具有“谷筛”、“千石筛”、“唐箕”等;“粒选”的目的一方面在于剔除轻微受损的谷种,另一方面在于通过对谷种的人工选择进行良种培育。根据曹幸穂研究,古代日本稻农在水稻栽培过程中已经观察到了水稻的遗传变异现象(如水稻的有芒品种变为无芒),并能够有意识地通过粒选加以剔除或利用。[4]相比日本,古代中国似更主张通过“穗选+粒选”的方式进行良种选育。如郑世铎指出:“盖种取佳穂,穂取佳粒,……入地秀而且实,其子必无不良也。”②值得注意的是,古代中国在混合选种的基础上还发展出单株选种、系统繁殖的选育技术。康熙年间《几暇格物编》中所记载的“御稻米”和“白粟”这两个优良品种就是选取了与众不同的“一科”进行繁殖,“生生不已”而形成的,达尔文《动物和植物在家养下的变异》一书中对此有着明确记录。[5]

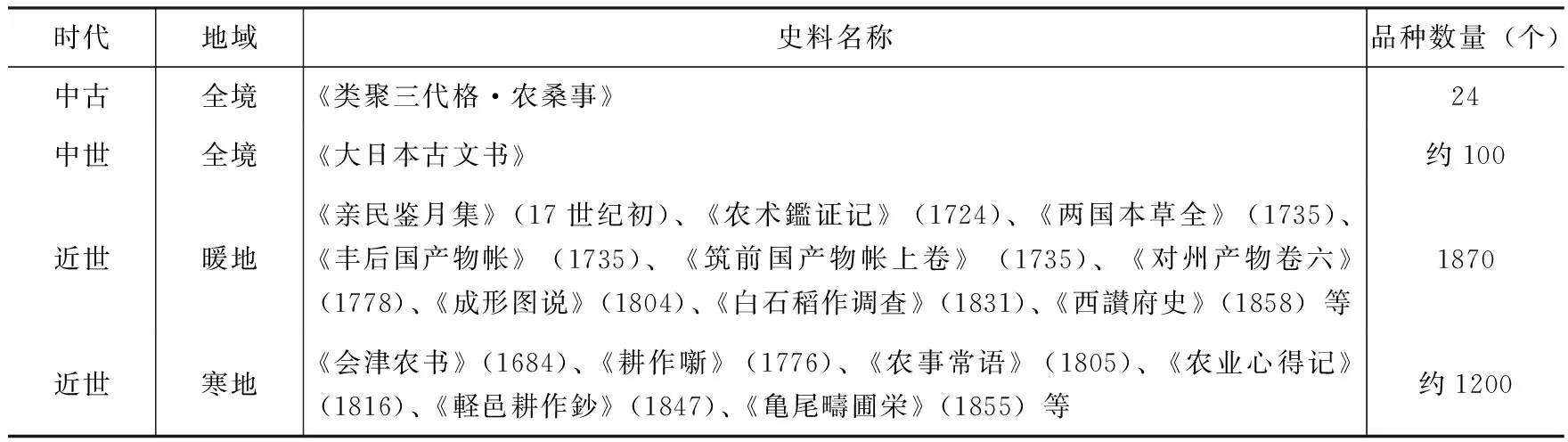

可以说,良种选育技术的实施在保证谷种质量方面发挥了十分积极的作用。但更为重要的是,这一技术的运用有利于水稻品种资源的丰富和积累,从而为因土种植、因需种植创造了条件。根据前人研究统计(见表1),中古时期有明确记载的水稻品种约24个,中世时期增加到100个左右[6],而到了近世时期仅暖地驯化选育的水稻品种就多达1800余个,加之寒地品种总数应在3000个左右(包括重复)[7]。其中既有生育期长短之分,也有高杆矮杆之别,更有稻谷形状和米色的不同。品种的丰富多样为因土种植、因种种植提供了方便,同时也为改进种植制度创造了条件。再从古代日本水稻品种的熟期来看,弥生时代主要种植晚生品种,中古时代虽已培育出早、中、晚三大类品种,但还是以种植晚生一季水稻为主。而从中世起,早生和中生品种的栽培开始逐渐增多。这是因为随着农业生产力的发展,轮作复种和多熟种植已成为常态,早生和中生品种的使用可以满足农户轮作复种的需要,进而提高土地利用率和单位面积总产量。再看中国方面,《齐民要术》和《广志》中所记载的水稻品种合计36个,宋代12种地方志中列出的水稻品种有301个[8],清代《授时通考》则录有水稻品种3429个(包括重复)③。通过比较发现,两国历史上的水稻品种在近世(清代)以前数量差别较大,这一点主要是由于近世以前的史料缺失严重,客观上难以进行全面、准确统计所导致的。近世时期由于年代较近,因此史料相对齐全,比较来看两国品种数量几乎是大体相当,由此不难看出两国的选育种水平是比较接近的。

值得一提的是,水稻品种的极大丰富在满足稻农的个性化栽培种植需要的同时,也为“换种种植”的实施提供了可能。所谓“换种种植”,顾名思义就是不同村落或同一村落内的不同农户交换稻种进行种植。这种大范围、跨地区、高频率交换稻种种植的做法在古代中国似并不多见,但在古代日本却十分普遍。之所以要换种,是因为日本古人在长期生产实践中发现,在同一块土地上连续多年种植同一品种的水稻会导致病虫害频发以及稻米产量和品质的急剧下降。如日本首部农书《清良记·亲民鉴月集》指出:“同种连作系耕稼不善之要因。”[9]《土屋家日记》也认为:“同一品种的水稻种植不宜超过三年,连种三年则产量必减,换种种植则产量立增。”[10]据今人考证,在近世的地力条件下实施换种种植至少可使每反⑤稻田增产14%。[11]值得注意的是,换种种植除了能够发挥增产作用外,还可以促使交换所得稻种在新的气候和土壤环境中进一步发生遗传变异,进而培育出新的水稻品种。

表1 古代日本的水稻品种数量④

二、育秧移栽技术

(一)育秧技术

弥生时代的稻作由于相对粗放,因此基本上不区分秧田和本田,水稻从播种到收获均在一块土地中完成。需要指出的是,当时的水稻栽培主要采用直播手段。这是一种原始的水稻栽培方式,其产生和应用显然是与当时的农业生产力的发展水平相适应的。不过值得注意的是,这种原始的栽培方式一直保留了下来,直到近世时期,柴山、对马岛等农业欠发达地区依然有直播稻的存在。

水稻播种前通常还要进行浸种催芽,这一技术发端于中世,近世时期基本定型。因此,几乎所有的近世农书史料都会提及浸种催芽。如《农业全书》中有曰:“早稻浸二十四、五日,中稻二十日,晚稻十七、八日,……芽出二分即可下种。”[12]根据古农书记载,古代日本的浸种天数普遍偏长,一般为15-25天,最长可达到35天(见《家业传》)。尽管幕末农书《农业自得》中也曾提出过“二日浸种”的做法[3],但毕竟是属于极个别事例;相比之下,古代中国的浸种天数则要短得多,一般情况下籼粳稻浸3-4日,糯稻浸8-9日。如《农桑辑要》说:“浸三四日,微见白芽如针尖大,然后取出”。更有甚者,“此种但浸一夕,遂撒之也。”⑥可见,古代中国的浸种天数相对较短,通常是待谷种微微露尖便阴干备播,与日本方面“芽出三分方可下种”的做法形成了鲜明对比。日中两国浸种天数的差异可能与两国的水稻品种有关,也有可能与当地的气候环境有关。

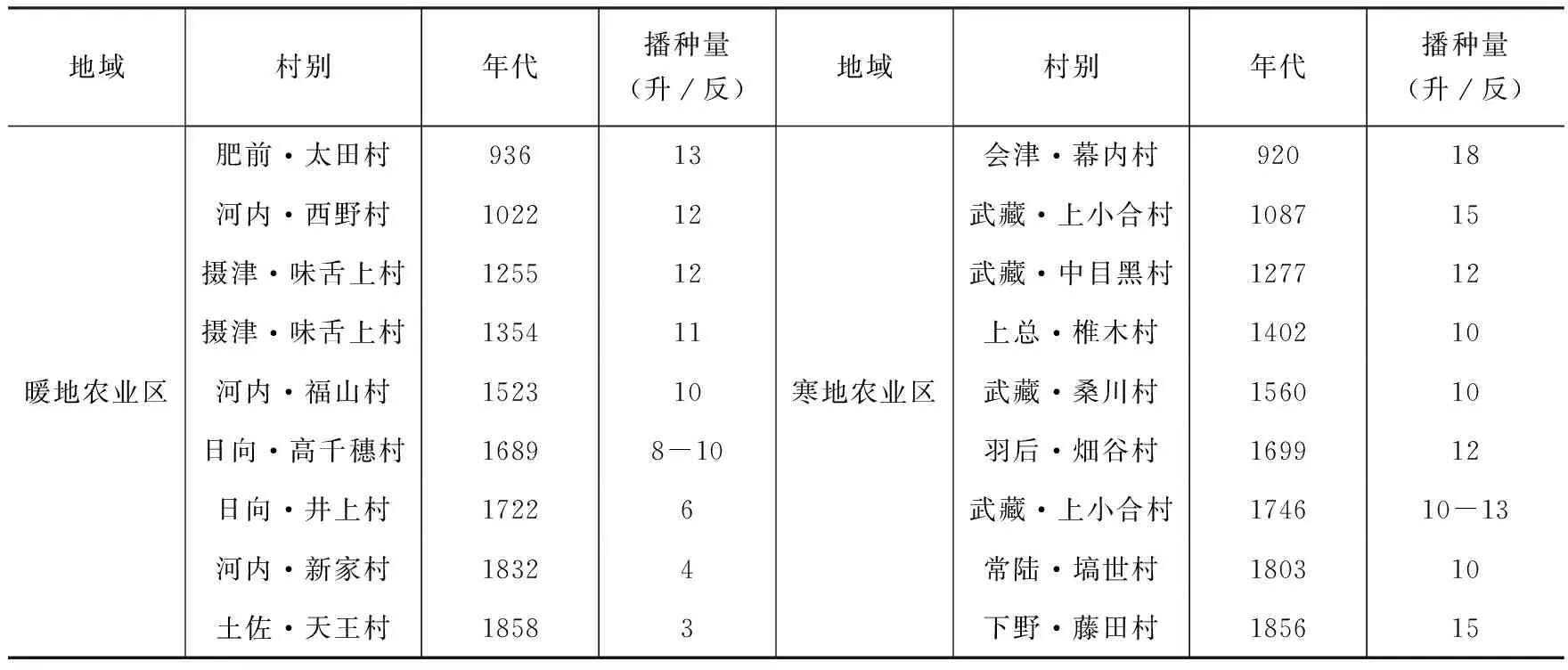

确定播种量是育秧环节的一项重要内容,总体来说是日本的寒地农业区要高于暖地农业区;山区梯田要高于平原水田。为了便于比较暖地与寒地农业区的播种量及变化情况,笔者依托古农书、地方志等相关史料进行了数据采集和统计。如表2所示,寒地农业区近千年来的水稻播种量始终维持在每反10升⑦以上的水平(折合每市亩3.7公升),最高值为18升(折合每市亩6.67公升,猜测是直播用量)。相比之下,暖地农业区的播种量则呈逐年下降趋势,即从公元936年的每反13升下降到1858年的3升(折合每市亩1.11公升),降幅达到77%。播种量之所以会呈现如此变化,笔者认为一方面是因为以摄津、河内为代表的暖地农业区普遍施用“金肥”等高效商品肥料,稻农可以在减少播种量的情况下保证秧苗的成活率和分蘖水平;另一方面是由于人们在长期农业生产中已经意识到高温多湿条件下的“密播”栽培容易育出软弱的徒长秧和老化秧,而“稀播”栽培却能有效应对这一问题。

表2 古代日本不同地域水稻播种量对比情况⑧

再看古代中国的播种量,《齐民要术》说“一亩三升掷”⑨,《便民图纂》和《农政全书》说“每亩计谷一斗”⑩,清乾隆御题《耕织图》诗说“一亩率三升”,清末《潘丰豫庄本书》也说“每田一亩,下种三升”。可见,古代中国除直播田外,播种量基本维持在每亩3升左右的水平。事实上,古代中国是一贯主张秧田稀播的。如明末清初《沈氏农书》指出,播种不妨稍稀,可使秧苗培育得更加粗壮。康熙年间《稼圃初学记》也说:“扩则播种疏,秧必大管,谓之扇骨秧,莳下田长亦扶疏;窄则播种挤,长必小管,谓之丝毛秧,莳下田长也紧促。”考虑到日本普遍实施稀播是在18世纪以后(时值清代前中期),故据此推测日本的稀播做法很可能是受到中国的影响。

(二)移栽技术

如前所述,日本在弥生时代主要采用直播法种植水稻。而此后近千年的时间里基本上都是直播与移栽相并存。直至公元7-8世纪以后,移栽才逐渐成为日本稻作的主流方式。至于育秧技术的应用原因,史料典籍中似未作说明,但笔者分析很可能是受中国农书特别是《齐民要术》的影响,认为育秧移栽可以减轻草害并有利于解决季节矛盾。而在长期生产实践中,人们发现育秧移栽还有利于水稻丰产,因此这一技术也就沿袭并固定了下来。关于育秧天数,日本各地做法大体相同,一般为30-35天。这一点与古代中国“满月秧正适于移栽”的做法大致相同。[13]值得一提的是,自18世纪中期以后,日本稻农已经能够对秧龄进行合理调控。如《私家农业谈》提出了“密播须减秧龄”重要观点;《农业自得》则在此基础上进一步提出了“秧龄长短与播种量呈反比”的重要论断,即密播时应选择短育;而稀播时则应改为长育。[3]从现代农学研究的角度来看,“密播+长育”的栽培方式容易形成徒长秧和老化秧,而“稀播+短育”则易导致秧苗的抗逆性差。只有“稀播+长育”才能有效促进稻苗的下位分蘖,确保茎杆粗壮、抗逆抗虫。由此可见,这一技术举措无疑是非常科学的。

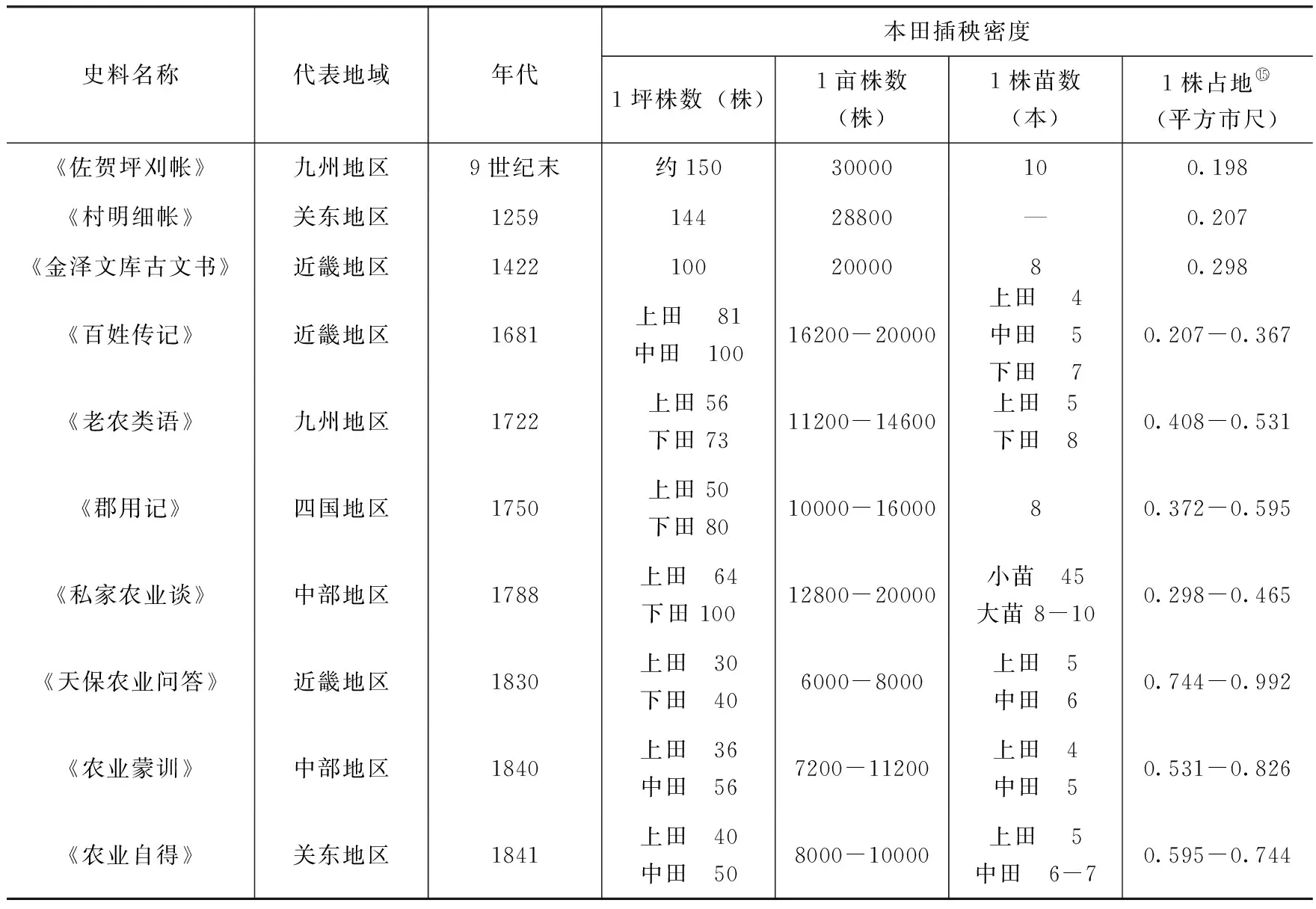

关于古代日本的插秧密度和单株栽植本数,如表3所示,密度最高时可达每坪150株(折合每市亩30 000株),最低时仅30株(折合每市亩6 000株);而单株栽植本数既有10本1株的,也有4本1株的例子。总体来说,上田的插秧密度要低于下田,小苗的单株栽植本数要少于大苗。值得注意的是,单株栽植本数在近千年间的变化并不大,而插秧密度却呈现出明显的下降趋势。9世纪末每坪插秧约150株左右(折合每市亩30 000株左右),每株占地约0.2平方市尺;15世纪末每坪插秧约100株左右(折合每市亩20 000株左右),每株占地约0.3平方市尺;18世纪时每坪插秧约70株左右(折合每市亩14 000株左右),每株占地约0.4平方市尺;到了19世纪上半叶,每坪秧数降至约40株左右(折合每市亩8 000株左右),每株占地达到约0.7平方市尺。最为极端的事例是《天保农业问答》(1830)中所记载的单株最大占地面积0.992平方市尺,其疏植程度不言自明。疏植技术的出现标志着日本传统稻作的巨大进步,这种基于“稀播疏植”理念的传统稻作技术即使是在日本现今农业中仍有广泛应用,这一技术因其具有较好的产量效果和生态价值已成为日本现代自然农法中所推崇的一项重要技术措施。

表3 古代日本水稻的插秧规格

表3 古代日本水稻的插秧规格

史料名称代表地域年代本田插秧密度1坪株数(株)1亩株数(株)1株苗数(本)1株占地(平方市尺)《佐贺坪刈帐》九州地区9世纪末约15030000100.198《村明细帐》关东地区125914428800—0.207《金泽文库古文书》近畿地区14221002000080.298《百姓传记》近畿地区1681上田 81中田 10016200-20000上田 4中田 5下田 70.207-0.367《老农类语》九州地区1722上田 56下田 7311200-14600上田 5下田 80.408-0.531《郡用记》四国地区1750上田 50下田 8010000-1600080.372-0.595《私家农业谈》中部地区1788上田 64下田 10012800-20000小苗 45大苗 8-100.298-0.465《天保农业问答》近畿地区1830上田 30下田 406000-8000上田 5中田 60.744-0.992《农业蒙训》中部地区1840上田 36中田 567200-11200上田 4中田 50.531-0.826《农业自得》关东地区1841上田 40中田 508000-10000上田 5中田 6-70.595-0.744

通过对比日中两国的插秧规格后发现,古代中国似也经历了从密植到疏植的转变过程。据载,宋代鄂州的稻田行距为6-7寸,元代行距大致是在5-8寸之间。[8]明末清初《沈氏农书》所记载的每亩插秧数为20833-26040株,清中后期《浦泖农咨》记载的每亩插秧数已降至14400株,这也是明清时期江南地区比较普遍的一个插秧密度。根据陈恒力等人研究,清末浙江桐乡的每亩最少插秧数仅为8333株[14],与日本方面几乎相差无几。日中两国之所以会由密植向疏植转变,主要还是因为人们在长期稻作栽培中发现疏植有利于通风透光,有助于消除“过繁茂化”等不利影响,故而逐步实现了疏植对密植的替代。

三、肥料技术

日本自古以来尤其注重水稻栽培的多肥集约化,主张通过大量施肥与合理施肥来提高水稻的单位面积产量,从而达到维持地力和高产稳产的目的。纵观古代日本稻作的肥料种类,主要有农家自给肥料和高效商品肥料两类。自给肥料主要包括粪肥(人粪尿、马栏厩肥等)、绿肥(绿豆、大豆、小豆、芝麻等作物的嫩苗绿叶)、草肥(山林野草、河川水草和海洋海草)、灰肥(草木、蛤蜊贝壳、生活垃圾的灰烬)、泥肥(池塘、河川及水渠底部的淤泥)、杂肥(糟、糠、麸等农产加工的废弃物)等,石灰常常配合前述肥料施入土中,用于改良土壤性状(降低土壤酸度),提高水稻对肥料的吸收和利用率。值得注意的是,古代日本还使用纯矿物性肥料,《百姓传记》中就载有利用云母来改良土质的史实。[15]商品肥料出现于近世,主要有干鰯、鲱粕、油渣、棉麻籽饼等,《农业全书》称之为“金肥”或“上粪”[12]。其中干鰯(沙丁鱼肥)、鲱粕属深海鱼肥,极具日本地方特色。尽管“金肥”的肥效相比农家肥更佳,但由于价格昂贵,因此主要集中在农业生产力水平相对较高的西日本地区使用。根据冈光夫研究,西日本地区每反稻田的干鰯平均施用量为2-3俵(折合75-112.5千克),其施用成本大约占到稻田总收获量的三成左右[16],时人对“金肥”的重视和依赖程度由此可见一斑。

除积极开辟肥料种类外,古代日中两国还十分注意肥料的积制,注重施肥与改土结合,根据实际情况创造和发展出各种各样的积制方法。不过在这一方面,中国较之日本要更为先进,历史上发展出踏粪法、窖粪法、蒸粪法、酿粪法、煨粪法、粪丹法等多种肥料积制方法。其中,粪丹法是中国古人进行浓缩混合肥料的大胆尝试,具有“每一斗可当大粪十石”的显著肥效和防虫作用。

关于肥料的施用技术,日中两国均十分重视基肥和追肥的关系,要求因地、因时、因种施肥。如日本《农业全书》说:“种地如治病,土地亦如人之体质有冷、热、虚、实之分,故冷土虚土需施以温性肥料,热土实土需施以凉性肥料,当补则补、当泻则泻,稻作农耕时务必对症施用”[12],这是因地施肥;《农业自得》说:“糟糠、绿肥等缓效肥料应在播种前施入,人粪尿、鱼肥等速效肥料应在插秧前施入;猪牛粪等冷性肥料应在砂性土壤施入,草木灰、马羊粪等热性肥料应在冷寒之年和阴湿之地施入”[17],这是因时施肥;《会津农书》说:“早稻须多施,晚稻须少施”[18],这是因种施肥。对于追肥,古代日本的态度是非常谨慎的,担心“肥多则秕多”。事实上,古代中国也主张慎用追肥,而且早在宋代时古人的看苗施肥技术已十分成熟了,因此相比日本能够更加自如地运用追肥。明末浙江《乌青志》和《沈氏农书》就记述了当地农民看单季晚稻的苗色下接力的成功做法,“如苗色不黄断不可下接力,到底不黄到底不可下也”[19],这种看苗色决定追肥的经验一直流传到现代。

四、田间管理技术

(一)稻田排灌技术

由于受湿润气候和地形条件的影响,日本列岛自古大量分布着低湿冷浸田,稻田排水改土也因此成为稻作生产的一个重要环节。据史料记载,古代日本主要依靠明沟和暗渠两种手段解决稻田积水问题。明沟排水即稻田的开沟作垄,这一做法自弥生时代以来就已出现,中古时代已十分常见。暗渠排水法创立于近世,也称“水户法”,为日本近世农学家大坪二市所首创,后由大藏永常所改良,中国古农书似不多见。其技术要领在于稻田底部堆砌规则石块以布置沟渠,并在沟渠交汇处置以可活动的松木角材来进行水分管理。[20]到了文政年间(1818-1829),松木角材被改造设计为装有排水栓塞的松板,通过手动控制栓塞即可进行排水或储水,操作方法更加简便易行。[21]关于暗渠排水法的实施效果和影响,日本农史学家冈光夫评价说:“近世的暗渠排水法毫无疑问在改良稻田土壤、保障农业生产等方面所发挥出的作用是积极的,尽管该法无法将田水完全排尽,但我们不能因此而否定其应有的成就和贡献,毕竟这一技术代表了这一时期水利工程领域的最高水平。”[16]

除排水技术外,古代日本还十分重视稻田的灌溉。一方面发展出“龙骨车”、“踏车”、“小车”、“龙突水”等灌溉工具,另一方面则是强调进行合理灌溉。如《农业全书》指出,秧苗露针之时要放水干田,两日之后再行回水;孕穗做胎之时要“以常水养之”,即要求保持一定水层以满足水稻的需要,同时也调节田间温度,增加棵间湿度;灌浆成熟之时要用浅水灌溉,如积水过深容易导致病害。[12]《农业自得》也提出要根据水稻生育期内不同的需水要求进行合理灌溉。如返青期水层深度应保持适中以利于早发新根、加速返青;含胎期需水较多,但深水灌溉时间不宜过长以防空秕增多;结实期适宜间隙灌水,断水过早易导致稻株成熟不良。[3]书中观点与《沈氏农书》中的记述十分相似。此外,日本古农书还经常提到“决水干田”的烤田措施,其目的应在于促进水稻根系活力和茎秆强壮,进而达到“根派深远,苗杆苍老”的效果。

古代日本在重视稻田灌溉的同时,还注意对水温的保障和调节。在陆奥、岩代等气候冷凉的地区,人们通常将引水渠道挖得弯弯曲曲,并在途中修建若干“温水池”,通过人为地延长渠道的长度,增加灌溉水在渠道和水池中的滞留时间,从而使之自然升温。[2]这种重视水温调节的技术措施也是古代日本寒地稻作的一个重要特点。

(二)中耕除草技术

中耕除草是田间管理的重要环节。从中古时代起,一季水稻通常就要除草两、三次,多的可达五、六次。这一点与古代中国的情况比较相似,《黄氏日抄》说:“浙间三遍耘田,次第转折,不曾停歇。”《潘丰裕庄本书》要求从小满到大暑耘耥三、四次,《浦泖农咨》则主张自小暑至立秋三耘三耥。可见,日中两国的中耕次数是比较一致的。

关于中耕除草的具体方法,古代中国主要有手耘和足耘两种,耘田工具主要有耘爪、薅马、薅鼓等;而古代日本则总结出十字中耕法、“浅—深—浅”中耕法、横根切除法等多种有效的中耕除草方法,耘田工具有大镰、雁爪、油扬万能等,具有“中耕效率高且节省体力”、“轻轻耘之即可翻草入土使之成肥”等妙处[21],其精细化程度由此可见一斑。

(三)病虫害防治技术

据农书记载,古代日本主要通过农业防治和药物防治两种手段进行除虫。其中,农业防治的方法与古代中国基本一致,即深度耕翻、轮作间作、烤田防虫和人工捕杀,而前三种方法同时也是防治稻田病害的重要手段;药物防治极具日本特色,主要包括鲸鱼油防治、植物油防治和药草(植物汁液)治虫。鲸鱼油专治浮尘子(叶蝉),每反稻田注入鲸鱼油4-5合即可收立竿见影之效;[22]植物油中的菜籽油专治稻飞虱,而芥子油、牵牛子油、油桐子油则可治稻田所有害虫;药草是指能够防治稻田虫害的野生植物,《富贵宝藏记》记载了利用石菖叶、仙人草、马醉木叶、松叶、おりと草(不详)等野生植物,通过冷水浸泡或沸水煎煮提取汁液进行防虫治虫的事例。其中,石菖叶汁专治白蛆,仙人草汁专治野蛆(黑虫),马醉木叶汁专治香虫(臭青虫),松叶汁专治蟛蜞,おりと草汁则专治松虫。[23]书中还指出,无论何种药草汁液,配合石灰使用则效果倍增。对此,《除蝗录》特别提醒:“加施石灰虽有奇效,但要防止稻田石灰水流入近旁河流而伤及鱼类及牲畜。”[22]这种注重生态环境保护的思想无疑是十分可贵的。

相比之下,古代中国在农业防治和药物防治以外,还积极使用生物防治的措施。例如晋代嵇含《南方草木状》介绍了以黄猄蚁防治柑桔害虫的方法;明代陈经纶《治蝗笔记》则记载了家鸭防治蝗害的成功经验。古代日本有关生物防治的相关介绍仅见于《富贵宝藏记》等少数治虫专书,然而实际应用却相对较少。

五、收获加工技术

弥生前期收割水稻主要采取直接摘取稻穗的方式,因此效率相对较低。弥生中期开始使用石刀、石镰以及质地轻便的木刀,后期开始使用铁制手镰,但仅限于农业生产力水平较高的福冈县、佐贺县、熊本县等小部分地区,木刀仍是当时日本主要的摘穗工具并一直持续使用到古坟时代。[24]随着制铁技术的不断发展,自中古时代起,无论是去水收割还是蓄水收割,各地基本使用镰刀进行收割。收割之后就要进行晾晒。从日本《农业全书》之“农事图”、《农业图绘》等相关史料记载来看,至少从中世起古人一般都是倒置晾晒收割来的稻子(也有个别地方例外),这表明古人已对于稻的后熟作用可能有了一定的认识。

脱粒是水稻加工的首道环节,分为手捋和工具脱粒两种方式。随着水稻种植规模的不断扩大,手捋方式已经无法满足农业生产的实际需要,于是产生了各种各样的脱粒工具:一是木质的“唐棹”,出现于中古平安时代,其形制和使用方法与中国“连枷”完全相同,在中世和近世时期得到了广泛使用;二是竹制或铁制的“打谷箸”,出现于中世室町时代,其用法是将两根细长木棍在绑定一端后用以剥离稻穗与谷粒;三是装有竹齿或铁齿的“千齿打谷器”,出现于近世,是将晒过的禾把嵌入器械的竹齿间隙内通过用力抽拔来获取谷粒,其脱粒效率相比打谷箸提高了近十倍。水稻脱粒之后还要经过除芒和簸扬,然后就是稻谷脱壳作业。中世以前的脱壳的工具主要是“杵臼”,近世以后则是采用类似于中国古代“砻”的“木摺臼”和“土臼”。脱壳作业完成后还要根据需要进行舂米,所使用的工具主要有“米捣臼”和“水车”。“米捣臼”即足踏地碓,“水车”则是一种完全依靠自然力运转的高效农具,在外形上有些类似中国宋代的木轮水碓。舂米之后,人们还会使用“千石筛”或“唐箕”来进行筛选,筛选出来的碎米和米糠并不会随意丢弃,而是留作自家食用或作为畜粮。这是因为日本人相信稻米乃上天所赐,肆意丢弃和浪费就是对天地神明的不敬。这一细节不仅体现了日本民族的独特信仰,而且也成为了决定日本民族文化性格的重要方面。[25]

六、结语

综上所述,古代日本传统稻作具有发展周期长、精细化水平高、环境适应性强、注重生态保护等特点。就其技术内容而言,历史上选育种技术的进步极大丰富了日本的水稻品种,同时也为日本特有的“换种种植”提供了可能;育秧移栽技术的发展实现了播种量与插秧密度由密到疏的转变,人们对于水稻秧龄已能进行合理调控,并且建立起了能够充分适应暖地与寒地、山地与平原等不同地域环境的技术体系;其肥料技术、田间管理技术以及收获加工技术与古代中国相比虽具有一定的同源性,但仍不乏日本古人对相关技术的改良与创新,其深海鱼肥施用、暗渠排水技术、寒地水温调控、鲸鱼油防治虫害、多样化中耕方法等措施极具日本地方特色。

历史实践证明,日本的传统稻作技术是富有成效的,其基于“稀播、长育、疏植、少本栽插”等核心理念构建起来的传统稻作技术体系不仅能够实现稳产高产,而且还能有效消除暖地“过繁茂化”所带来的不利影响,因此在日本现今的生态农业中仍有广泛应用。我们认为,日本传统稻作技术之所以能够获得成功,一方面同其历代统治者的重视有关,另一方面则是得益于中日两国长期以来的友好交往,中国传统农书和先进的农业技术因此得以源源不断地传入日本,从而使日本在各个历史时期都能够通过利用中国先进的稻作技术来发展自己的稻作技术,进而取长补短,不断提高本国的水稻品质和单位面积产量。

注释:

① 雌穗即水稻分蘖茎上用作留种的优质稻穗。

②(清)杨屾《知本提纲·修业·农则》。

③ 清乾隆七年(1742)《钦定授时通考》卷二十二“谷种篇”记录了当时中国各个省份的水稻品种数量,总数为3429个。

④ 水稻品种及数量依据《类聚三代格·农桑事》、《大日本古文书》、《日本农书全集》及日本地方志史料整理而得。

⑤ 反是日本古代地积单位,1反=10日亩=300坪=10公亩=1.5市亩。

⑥(宋)《嘉泰会稽志》卷十七“草部”。

⑦ 升是日本古代容积单位,1升=10合=1.8公升。

⑧ 相关数据依据《会津农书》、《摄津市史》等日本古农书和地方志史料整理而得。

⑨(北魏)贾思勰《齐民要术》卷二“种稻篇”。

⑩ 具体参见邝璠著,石声汉校注:《便民图纂》卷三,农业出版社,1959年,第34页;徐光启著,石声汉校注:《农政全书校注》卷二十五,上海古籍出版社,1979年,第626页。