改良·预托·“自给”:近代日本“满蒙羊毛”策略研究

马 伟

(佳木斯大学马克思主义学院,黑龙江 佳木斯 154007)

1870年12月,日本政府要求,军用被服制作应以毛织物为主。但该国受自然条件所限,牧羊业发展滞后,虽多次尝试,但均未成功,故羊毛织物多依赖海外输入,尤其澳大利亚羊毛。然而1916年,英国政府以军需用品为由,对自治领澳毛进行政府征购,并禁止外输。日本朝野震动,羊毛自给论又重新抬头。1918年设立龙川、月寒、友部、北条及熊本种羊场,从我国和美国输入绵羊进行繁殖,但因气候风土、饲养传统、资金等方面原因,截止1931年绵羊存栏仅24453只[1],对毛织业的供应更是可忽略,羊毛对外依存度一直高达90%以上。

日本认为,“满蒙”是其羊毛自给的天然依托地,是降低对英国、澳洲等地羊毛依存的根本。相继在东北开设农事试验场、种羊场、牧羊场等改良、研究及养殖机构,试图从源头解决其羊毛短缺问题。1918年12月,在我国奉天皇姑屯设立“满蒙毛织会社”(下文简称为“满蒙毛织”),试图切实践行“羊毛自给”策略。本文首先辨析东北绵羊数量及改良、饲养方式,其次论述满蒙毛织的设立及对东北羊毛的利用,最后着重从羊毛输入及输出角度简析东北羊毛业的殖民地本质。

一、近代“满蒙绵羊”数量解析

要探讨日本对我国东北羊毛资源之觊觎,首先须预估该地绵羊数量,否则就是“雾里看花”。但客观地说,要得出可靠的绵羊数量是不易的。民国时期实业部、农林部、中央农业实验所等曾进行畜产统计,但近代中国乡村,交通不便,农民多目不识丁,而北方草原彼此距离遥远,即使粗放式的调查也略显困难。号称拥有最完善调查机构的满铁,也很难确保得出数据是可靠的。故要厘清绵羊基本脉络,首先须在零星的资料间建立关联性,进而得出畜产数量的合理区间,最后以此印证各机构的调查数据。

1920年前记载东北畜产的数据较为稀缺,且残缺不全。日本东亚同文会1907-1908年编辑《支那经济全书》(共12辑),第9辑第1编涉及牧畜,但多侧重畜牧技术、畜产品市场、交易及进出口状况,对畜产数量并未关注,至多提及蒙古官有牧场和民有牧场的种群数量,及东三省牛马市场和交易。[2]《满蒙全书》载,1911年奉天羊126.6万只,吉黑两省羊69.47万只。同时,还记录了一些府县的畜产数量。[3]需说明的是,该书是文献编纂,而非实地调查报告,因此,所使用资料多系转载或毛估,且汇总之数据多为局部性。1914年《农商公报》载,东省羊101.1万只。[4]但对东部内蒙绵羊的数量却未有记录。有一点需明确,上述资料只是羊的宏观数据,对绵羊和山羊未作区分。

1912年,我国农商部总务厅开始发行《农商统计表》,其中1914-1922年公布的数据中涉及畜产数量。从数据来源上说,系各地的村官采集,然后逐级上报,最后由农商部统一汇总。毋须讳言,民国统计数据需多方比较使用。[5]1915年东部内蒙古绵羊41万只。1916年该地绵羊数量达到250万只。[6]仅一年时间,增长6倍。合理的解释是,日人所称东部内蒙古所含区域大于《农商统计表》统计区域,但可以肯定的是,两组数据的可靠性至少有一组存疑。1919年,绵羊59.5万只,但该年度,仅呼伦贝尔一地绵羊120万只。为此,南京农业大学李群教授以《农商统计表》和中央农业实验所《农情报告》为基础,提出Pn=(1+R)nPo的计算公式。R表示年增长率,Pn表示期末数,Po表示期初数,n为年数。该计算模式或校正公式有两个关键点,一是牲畜年生产率,二是期初数。[7]其中期初数是文献记载,或调查结果,是变量中的定值,而牲畜年生产率变数较大,直接关系到校正或推算结果。

一般情况下成年牲畜农区公母各半,牧区母畜60%-70%,母畜受胎率70%-80%,成活率也是70%-80%,如不计自然灾害或战争等因素,每年自然淘汰率5%-10%。牲畜的增殖率=出生率-(出售率+死亡率+屠宰率)。还振举以日人《伪满时期兴安北省牧业调查》数据为基础,伪兴安北省即呼伦贝尔牧区绵羊出生率30.4%,出卖、死亡、屠宰20.5%,增殖率9.9%。[8]

比较两组数据,出生率和损耗率,伊东靖诚推估较还振举高4%,可能所依据的数据不同,但结论却基本一致。即两种推估方式得出了类似的结果,这说明绵羊可能的增值率10%上下基本可靠。结合绵羊年增殖率及各方调查数据,1920年前东省61-160万;东部内蒙古150万只左右。整个东北210-310万只,与李群教授校正绵羊275.3万只[10]可相印证。

1920年以后,日人对东北产业的调查一浪高过一浪,畜产也不例外。满铁调查课在“满蒙产业志”“南满兽医学会报”“民国农商部统计”等资料的基础上得出,1924年东三省及东部内蒙古绵羊265万只。[11]结合临时经济调查委员会《中国羊毛》提供的羊毛数据,可推估出1920年代绵羊数量在260-350万区间。这说明此时期绵羊数量有小幅波动。民国中前期,随着东北移民屯垦渐次推进,纯畜牧地带不断缩小。一些牧民被迫放弃游牧,改耕种。但由于日本国内羊毛短缺严重,为了获取大批量的高质量羊毛,日人在东北遍设农事试验场、种羊场及养殖组合,成建制的引进美利奴羊,改良本地绵羊,故绵羊数量有一定的增加。此时期绵羊数量虽小幅波动,但整体呈上升态势。

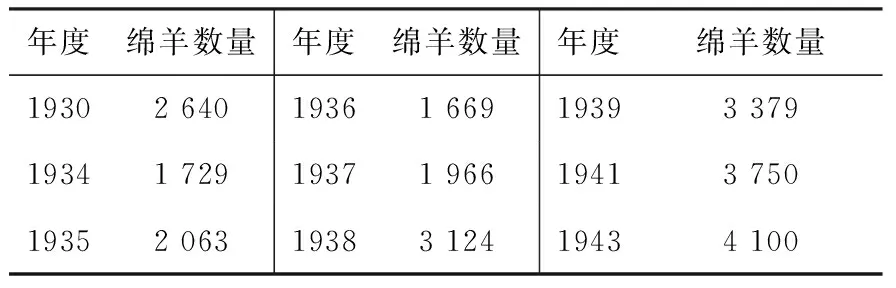

表1 伪满时期东北绵羊数量 单位:千只

伪满洲国中前期,绵羊数量较前下降不少。表1中,1935年较1930年减少了21.86%。1931-1935年绵羊数量处于低位。主要原因是,该时期世界性的经济危机对国际社会冲击很大。为摆脱危机,各国纷纷抬高关税,压缩进口。东北对世界市场的依赖较深,伪满初期农畜产品销路不畅,价格下跌,致使畜产养殖规模衰退。而且,畜产税率实行每三只绵羊即抽税一只,其他牲畜均按绵羊折合,牛马折合绵羊七只,骆驼八只,冬羊皮十张折合一只[12],重挫了农牧民生产积极性。1937年养殖量有所恢复。1938年绵羊312.4万只,较1935年增加了51.4%。主要原因是,第一,卢沟桥事变后日人羊毛攫取范畴扩大到蒙疆,整个中国羊毛产区均被其占据,这间接降低了对东北绵羊资源的掠取强度;第二,日人为维持畜产稳定,降低了对绵羊资源的掠取,其中畜产税率改五抽一,后又降为十五抽一,农户养殖的积极性有所恢复。

关于1941年绵羊数量,须有所取舍。东北经济小丛书《畜产》在“总论”中提出,1941年绵羊数量202.3万只,但在其后“东北之绵羊”章节中1941年绵羊数却是以377.1万只为基础进行论述和分析。日本“毛织物中央配给统制株式会社”调查课《大东亚共荣圈纤维资源概观(第一部羊毛资源)》则提出该年度绵羊375万只。本文以中间值375万只为基础进行论述。1943年更是达到410万只,较1938年增加了32.24%。

单就近代东北畜产业而言,畜牛、猪、马等畜产整体呈下降趋势,而绵羊业却逆势上升,呈现出增长态势。据满铁经济调查会《满洲畜产资源之工业原料供需关系调查》,1930年畜牛数量160.5万头、马243.8万匹、猪750.7万头,但到1943年畜牛下降到126.1万头、马174.3万匹、猪335.1头,十三年间分别下降了21.4%、28.5%、55.4%。图1所示,1912-1930年,绵羊数量稳中有增,但伪满前期则大幅震荡,1937年始逆势上扬,1943年较1937年增长了108.5%,年增长率18.08%。1930-1943十三年间增长了55.3%。主要原因是,日人出于战略需求,对绵羊业的重视及投入超过其他畜产业。1934年4月,日人设立了绵羊的决策性机构——“日满绵羊协会”,投入资本200万,全面执行东北绵羊改良及饲养。为配合日人计划,1937年伪政府计划五年提供资金750万元,概算1272万元,发展绵羊业。1938年7月,日人又将“日满绵羊协会”扩充为“东亚绵羊协会”,将范围扩充至华北及蒙疆地域。同时,日本政府的直属物资统合机构“企画院”,从东亚层面提出了羊毛增产计划。1938年9月,该企画院制定了《羊毛生产力扩充计划要纲》,实施东北及华北绵羊改良增殖,并提供必要的种公羊。1939年,又制定了《羊毛生产力扩充计划》,提出八年内伪满绵羊数量达600万只。但1943年绵羊数量仅410万只,该企画院被迫降低标准。即便如此,与东北其他畜产资源相较,绵羊数量存在增长的基础。

图1 近代东北绵羊数量曲线图说明:1912-1916、1925年,依据李群教授《中国近代畜牧业发展研究》校正后数据;1918-1920年、1927-1928年,源满铁临时经济调查委员会《中国羊毛》(满洲日报社1931年6月印刷,第34、212-213、156页)均系羊毛推算;1924年数据源自满铁庶务部调查课《满蒙现状》;1930-1943年数据依据表1。

二、日本“满蒙绵羊”之改良与预托饲养

我国北方绵羊,包括东北,属肉用型或毛肉兼用型。所产羊毛多达不到近代毛纺要求,主要缺陷是产毛量低,毛粗且短,死毛较多,绒伸缩性差且强度不够,只能制造传统的毛毯、地毯等,距离制造军用被服、毛巾等产品相差较远。为此,日人首先以种羊场、农事试验场为基础,改良东北绵羊,并进行饲养。

1921年,满铁设黑山头种羊场,从事绵羊改良事业。1922年5月,荒井泰治将所属蒙古产业公司权利转让“东亚劝业会社”,由此该会社涉足畜产业。6月,与蒙古王订立契约,规定该蒙古王所属土地非经日人同意,不得向第三方开放、装让、商租或提供担保。[13]巴林28468公顷土地成为该会社的永租地。1924年,满铁设公主岭、林西、达尔罕三个种羊场。1929年又设沙里种羊场。

伪满时期,日人绵羊改良逐渐体系化、制度化。以伪政府的名义设立国、省及县旗三级畜产改良场。“国立绵羊改良场”设在扎拉木特、王爷庙、哈尔滨、三江口、林西等地,主要职责是原种绵羊(美利奴种)的饲育、管理和繁殖;绵羊改良增殖指导,绵羊生产物的处理。“省立绵羊改良场”设在赤峰、朝阳、卧虎屯、舍力、萨兰图、林东、千振等处,主要进行种绵羊的配种、借贷及传种;绵羊的饲养、管理、繁殖及改良;绵羊生产物的处理。县旗种畜场,数量颇多,种绵羊饲养。[14]1937年“第二次五年计划”中,提出对三江口、王爷庙、哈尔滨、扎拉木特等地进行扩充,强化对原种绵羊繁殖和饲养,并对管内技术人员进行指导和培训。省立改良场除上述七处外,又另设五处。县旗种羊场强化种羊生产,提升绵羊繁殖质量。该三级改良场,与满铁种畜场及农事试验场,一起构成了近代东北绵羊改良的网络系统。

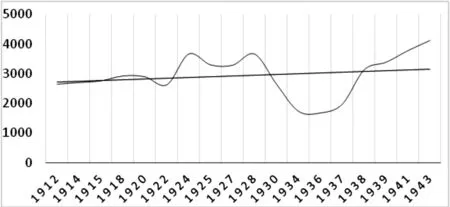

经过上述机构的引进、改良,再引进、再改良,阶段性地改变了东北绵羊尽是蒙古种的局面,绵羊品种的固有格局被打破。表2,四个种羊场原种所占比例36.6%、改良种20.6%、本地种40.1%。客观上说,种羊场改良的效果是存在的。但从单个种羊场看,改良发展较不均衡,黑山头改良种高达35.9%,高于均值,而公主岭种羊场仅为0.7%。这可能与资金倾斜度有关。其次,美利奴羊和改良羊平均每只产毛6.4斤,种羊场每年可向“满蒙毛织”提供近9万斤的改良羊毛,有限度地满足了日人对半细羊毛的需求。

表2 种羊场改良及养殖状况(截止1930年) 单位:只

但从整个绵羊改良的历程看,截止1941年,东北绵羊数量375万只,其中原种和改良种所占比例2.8%,所产羊毛7.4%。令人遗憾的是,东北绵羊改良始于1906年,三十五年间改良羊毛占比不到8%,毛织业仍以本地羊为基础的现状并未改变。日人哀叹到,改良三十多年,蒙古高原仍不见改良羊的影子。

如前所述,蒙古绵羊属肉用型,种羊场、试验场试图将其改良为毛用型或毛肉兼用,有一定突破,但这只是第一步,关键是向民间推广。从生态环境角度看,东蒙古草原气候严寒,一年-20℃以下天气漫长,牧民主要依靠自产的毛皮衣物御寒,而毛织物不但成本较高,而且御寒的实用性差。第二,因蒙地与美利奴、考力代羊原生长环境差异较大,即使牧民接纳改良种,但由于先天对严寒抵抗力弱而易患病,饲养成本高。这无疑影响了改良种的推广及规模化生产。畜牧史家张仲葛、黄惟一指出,动植物都有它的特性,只有气候和地形适合其脾性,才能够使它们生长发育得好,这是很重要的。[15]

新中国时期,结合日人改良绵羊的经验和教训,及当地气候条件,1963年东省采用以考力代羊作父本,蒙古种为母本,培育新品种,1981年初步形成一个适应性强、遗传性能稳定的新品种——东北细毛羊[16],前后仅用不到20年时间。从东北半细毛羊的改良发展看,坚持以蒙古羊为改良基础,是克服气候条件的关键,是成功的关键。

从日人角度看,改良机构的饲育只是一种科研性探索,还无法规模化养殖。而预托养殖,既可实现规模化饲养,又可将潜在的养殖风险分摊,是一种重要的改良兼饲养方式。该养殖方式是一种古老的畜产饲养法,至于起源于何时,很难界定,但有一点是肯定的,草原民族采用该法早于农耕民族[17],进而言之,该饲育法与游牧民族相始终。从历史发展角度看,预托养殖基本可理解为委托放牧。

委托放牧,是蒙地王公、贵族及强有力的僧侣或寺庙的牧畜形态。乌拉盖旗活佛有羊10万只,牛2千头,马1.5千匹,其中羊分为86个群委托饲养,牧丁可得羊毛及毡子,部分仔羊作为报酬。[18]在绥远农耕地带,汉族地主或农场主将所属畜产委托饲养,双方的契约规定,牧丁可自由榨乳或役使牲畜,但牲畜产仔、死亡,可将畜皮归还所有者。在半牧地带,商人[19]购入家畜后委托牧户饲养,依据传统习惯订立契约,受托者可自由榨乳、乘用、拉车等。商店委托,可获得商店给予的商品或货币。[20]从上述调查看,预托主体属强势方,经济基础雄厚。从早期习惯法看,预托放牧有一定的人身依附关系,但汉商与牧民之间却不存在[21],但有一点须说明,汉商是近代蒙地预托放牧的主体。

关于日人在东北畜产预托始于何时,有资料认为,日俄战争后,东北政局不稳,汉商预托遇阻,满铁乘机卷入牲畜预托事业。[22]但究竟卷入的程度有多深,语焉不详。事实上,日俄战争至“二十一条”十年间,日人主要扩张“满铁附属地”,其农牧活动多局限于作物耕作及农畜贸易,畜产经营并不是主业。

但有一点是清楚的,日人在东北的农业“委托经营”,始于1915年“二十一条”的签署。该第二号第二款《南满洲及东部内蒙古之条约》,中方确认了其“商租需用地亩”,第四款还确认了“中日东部内蒙古可合办农业”。日人“商租”到土地,为了规避压力,直接将土地委托给亲日派经营。1915年东亚劝业商租到双山大来农场,1918年遭到我方反制,被迫委托中方经营。1922-1923年,该会社从赵书缓商租柳河县大牛沟908天地土地,随即委托赵进行经营。[23]所谓“中日合办农业”,表面上日人出资,中方提供土地,双方共同经营,实际是“委托经营公开化”。

从理论上说,日人从事畜牧与农业是同步的,胜弘贞次郎、西宫房次郎、原口统太郎、大来修治等早期的农业活动个体在进行土地和水田经营的同时,也经营畜牧、果园、蚕业、林业等,但畜产预托却晚于土地经营,即“二十一条”前后预托饲养可能性不大。第一,上述土地活动多发生在关东州和所谓“满铁附属地”,而畜产预托多发生在蒙地。又,无论是东蒙预托放牧,还是东省饲养,都须我国农牧户配合,但当时官方和民间对此都非常警惕,断难施行。第二,如要在东北从事预托经营,且有好的收益,前提是畜产的规模须大,即预托者须有雄厚的经济基础。因生态环境、治安等缘故,畜产一般损失也较大,故个人很难承受规模化养殖带来的损失。可能的预托主体只能是“东亚劝业会社”、农事试验场、种畜场等满铁涉农会社。“东亚劝业会社”1922年设立,初期曾依托蒙古产业公司从事畜牛和羊毛贸易。1924年,畜牛贸易交由中日合办的“三泰兴”,林西绵羊则委托中国农牧民进行饲养。根据满铁产业调查所的说法,畜牛预托始于1928年,该年度至1931年达尔罕种畜场共购入7541头并进行预托。下以科尔沁左翼中旗为中心,对畜产预托略作讨论。

该地域绵羊预托养殖包括美利奴种、改良种和蒙古种。预托方法,首先日人提出预托区土种羊须全部去势,如出现意外,预托方终止预托,损失由受托方承担。第二,双方权利与义务,规定绵羊丢失、死亡及补充由双方共同负责。受托者饲养绵羊满一年,可获得春天羊毛的一半。生产仔羊在分割前丢失,受托者负责。[24]从上述预托条规及品种看,日人预托有种畜场性质,有引进种、杂交种和土种。如其自行饲育,将承担人力、物力成本及畜产损失的全部风险,但将畜产改良及饲养可能的风险分散给受托户,而改良和养殖的收益却并未降低。从经济学角度讲,边际风险降到最低,边际收益却最大化了。这是日人热衷于畜产预托的主要原因。

从通辽县第六区西那力噶、东乃木各拉、教宝营子、呢路特、后乃木各拉、彰古台、德家窝棚、乌里毛头、瓜里毛头等九处预托地看,1934年度受托者共受托绵羊426只,其中死亡率10.8%,实际预托380只,成功繁殖269只。该年度绵羊总死亡率15.1%。1936年,受托783只,繁殖289只,死亡35只,死亡率2.26%。[25]预托死亡率较1934年降低很多。为此,日人还计划增加前毛头营子、都拉本衙门、英格勒等3处预托地。[26]

从受托户角度看,传统牧区及半牧区,牧户受托畜群因习而定,大小不一。有1 000只以上的大羊群,也有150-300只的中畜群,还有100只以下的小畜群。日人预托,一般70只绵羊组成一个畜群,比较固定,而且较关注受托户的家庭经济。1936年4月至1937年3月,满铁畜产系调查达尔罕11户绵羊受托户,其中贫农及中等以下仅2户,中等及中等以上9户。日人认为,经济状况较好的受托户,畜产预托发生意外的几率较小,经济损失也较小。

从预托对象看,预托绵羊的收益好于畜牛预托。牛、牛犊等死亡率高达16.6%,而绵羊仅2.26%。造成该现象的主要原因是,第一,绵羊受托户可直接获得羊毛及部分仔羊,而牛犊、牛皮均由日人所获取,对受托户而言,畜牛的预托收益远低于绵羊。第二,绵羊预托周期小于畜牛,成本和技术要求也较低。牛一般饲养三岁以上才算成牛,而羊则不到一年。

纵观日人预托养殖的特点,其倾向于引进种和改良种,对土种基本排斥,如土种种畜去势,母畜杂交等。主要理由是土种绵羊所产羊毛毛质低劣,无法制作薄且轻的毛织物。当然,从毛织发展角度看,这种改良是必要的,但却不可一概而论。东北气候严寒,厚羊毛制品御寒效果更佳,俄人早在十月革命前利用东北羊毛制作“包布利卡”的厚呢绒衣料,在长春、哈尔滨、西伯利亚等销路很好。从整体上看,预托养殖是种羊场养殖的继续。但从实施的效果看,并不能完全满足规模化养殖,所产羊毛比重依然较小。

伪满洲国时期,为对绵羊资源及交易市场统制,并实现规模化养殖,日人着力推行组合及合作社养殖。1932年,日伪成立产马、绵羊、柞蚕等48个畜产组合[27],其中绵羊组合12个,数量仅次于产马组合。1934年12月,伪满洲国成立“中央合作社联合会”,掌管全东北的合作社。[28]1935-1937年,在锦西、锦县、义县、彰武、黑山、兴城、阜新、朝阳等地设立9个绵羊合作社。1938年,绵羊合作社达到36个。[29]

需说明的是,组合与合作社均是近代合作经济的主要形式,但并非没有区别。首先,伪满时期的组合与合作社时间上有先后。组合较多产生在伪满中前期,是种畜场养殖的另一种形式,改良种、原种都有,但有一定的规模性。1932-1934年,公主岭、四平街、开原、铁岭、大石桥、瓦房店、“京图线”、“北满线”、“四洮线”、奉山线等绵羊组合共饲养10214只,美利奴种、改良种占总数46.4%。其中公主岭组合饲养量高达3 000只[30],与种羊场相比,规模已是很大了。其次,作为畜产养殖组织,农事合作社正式出现在1937年,到伪满后期更多是承担对畜产交易市场控制及掠取功能。1941-1944年,“兴农合作社”所属畜产交易场由29个增加到253个。在“日满一体的经济建设”下,合作社忠实于“国家统制”。[31]与我国关内和日本国内的合作运动相较,伪满时期合作社从农户生产、营农资金到农畜产品的交易,在日伪的严密监控下,充当了统制者的角色。但不管是组合养殖形式,还是合作社,其饲养量占伪满中后期六至八成。所产羊毛之交易则由“满洲畜产公社”所统制。[32]

三、“满蒙毛织会社”与日本“羊毛自给”策

1916年前,日本输入的羊毛多以英属澳大利亚、新西兰等国为主。但一战爆发后,英国限制羊毛输出,这使得日本毛织企业陷入原料危机。该国拓殖委员会遂决定利用“南满洲及东部内蒙古”的绵羊资源,推行羊毛自给政策。关东都督府、东洋拓殖会社、满铁等一致认为,要实现该自给政策,合适且有效的方式是设立“毛织会社”。经过两年多筹备,1918年12月27日,“满蒙毛织会社”在奉天皇姑屯成立,公称资本金1000万日元,“东洋拓殖会社”为最大出资方。关东厅和满铁每年提供补助金5-10万日元。故与“东洋拓殖会社”、“东亚劝业会社”及之后的“满洲拓殖会社”一样,该会社具有浓厚的官方色彩。1920年6月,实缴资本500万日元,“东洋拓殖会社”认购300万日元。1924年6月,由于管理不善,工厂发生火灾,损失352.4万日元,“东洋拓殖会社”为保障其资金安全,提出缩资整顿,公称资本金降为300万日元,实缴195万日元。

1923年,该会社拥有美式纺毛线精纺机25台、力织机165台、电动机40台(总马力800马力)、锅炉8台,专用铁路4287英尺。[33]其他还有提花织物、洗毛、化碳、染色等机器,1500名熟练工人,其设计生产能力是100万码。这是一个近代化的毛织会社,被称为亚洲第二大毛织企业。1920年代消耗东北近四成羊毛,及上千担澳毛,主要产品有罗纱、毛丝、绒缯、毛毡及其他毛毯、毛呢等,其中毛织物生产量200万码,毛丝约45.28万斤,帽子10万打。[34]但由于质量、关税等原因,其产品在日本销路不畅,在东北又无法与质量优良的欧洲产品相较,仅1922年前略有盈余[35],其余均处于负债经营。再,该会社的产品主要供应满铁、关东厅、朝鲜总督府、日本陆军等官僚及军队体系,故产品积压较多,一定程度上造成资金周转不灵。如将产品库存换算成日元,1925年上半年库存14.2万日元,到1931年上半年,库存居然达64.2万日元,即此期间库存不降反升。迫于压力,1931年,满蒙毛织被迫发行债券100万日元,加之举债245.7万日元,其债务合计345.7万日元,这已远超过公称资本金300万日元。满蒙毛织已是资不抵债。1931年7月,公称资本金调至500万日元,认缴金325万日元。

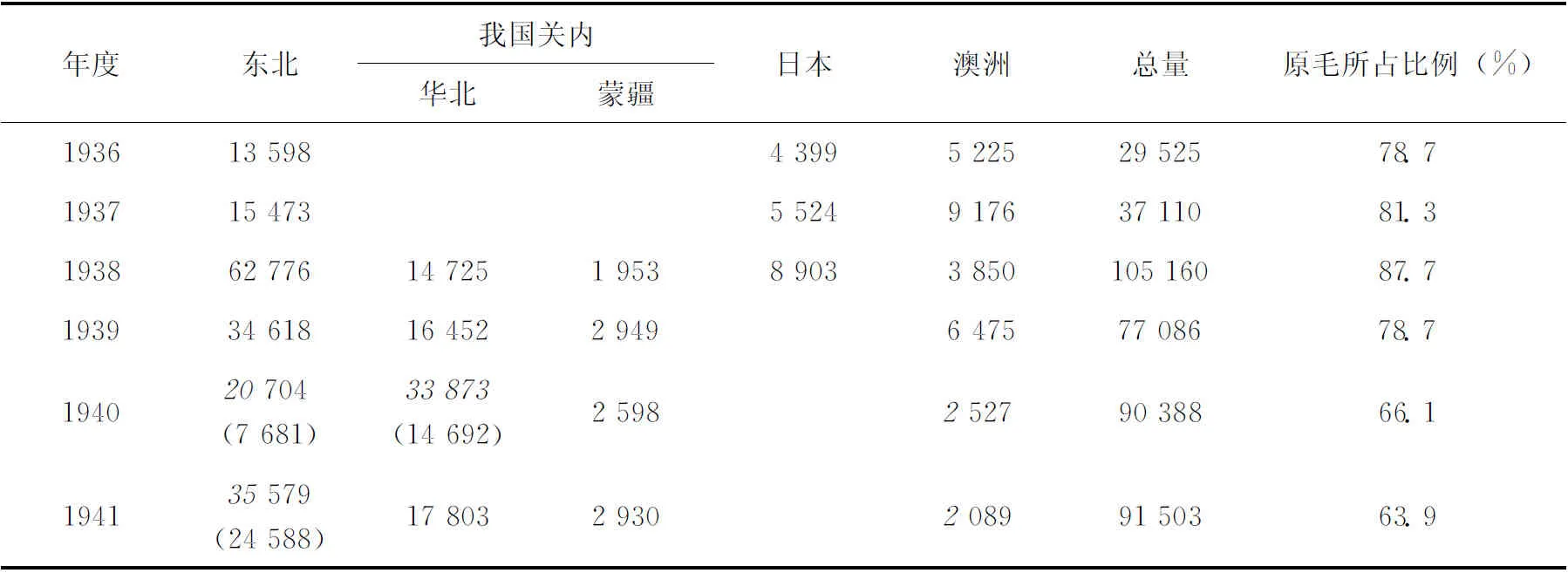

表3 满蒙毛织所获羊毛资源(1936-1944) 单位:担

续表

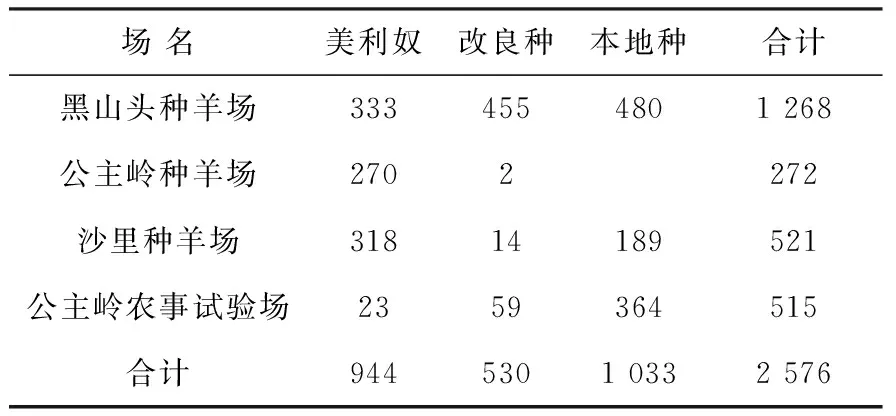

满蒙毛织的原料来源分两部分。第一,英属大洋洲和南美。太平洋战争爆发前,上述地域是满蒙毛织高端羊毛的主要供应地。澳洲原毛,是军用毛织业的主要选择。据表3,1936-1941年共输入14 670担,1担达180.13元,价格高昂。[37]日本在使用的同时,还将一部分澳毛加工成梳毛线、纺毛线等半成品,输给满蒙毛织。另,还将一些毛屑、切屑等副产品也运往该会社,这部分所占比重较大。但随着太平洋战争的爆发,该部分原料随即终止。第二,中国东北。据表3,1936-1944年,该会社共使用羊毛578 933担,东北羊毛207 780担,占总消耗量35.9%。其中1938年高达62 776担,占该年度消耗量的59.7%。须特别说明的是,1940年和1941年满蒙毛织决算报告中,录有“官给羊毛”,即伪满政府将所获羊毛以低价,甚至无偿的形式转让给满蒙毛织。1940年下半年供给7 681担,价格13 171元,1担1.71元,而该年度东北羊毛1担合81.71元。1941年,《满蒙毛织第46期决算报告》载,伪政府“官给羊毛”24 588担,无价格录入。该部分占满蒙毛织该年度所获羊毛69.1%。由此不难看出,东北羊毛是满蒙毛织存在的基础,尤其是太平洋战争爆发后。

七七卢沟桥事变后,满蒙毛织充当了日人华北和蒙疆羊毛掠取的急先锋。表3,1938-1944年共获127 555担,占总量22%。查《满蒙毛织第41、43、45、49期决算内容说明书》,1938-1941年,该会社所属名古屋支店,储存了羊毛近29万担,其中1938年更是高达21.6万担。名古屋支店下辖有名古屋工场、冈崎工场及宫工场,主要生产针织品、毛纺线、罗纱等。至于该部分羊毛来源,上述档案资料未作说明。笔者初步分析,首先,从原料的价格角度看,1938年,东北原毛每担71.4元,华北54.7元,蒙疆37.4元,而名古屋所获每担仅23.6元[38],价格极低,实不符合羊毛价格规律。结合我国羊毛年产量,及日军已侵占我国北方大部地域的事实,此很可能系日人以低价掠取自我国北方。满蒙毛织对此并未具体说明。其次,从该支店的生产规模看,其半年生产量仅在30-70万元,远低于奉天本场600余万元的规模,更低于日本千住制绒所。据此推断,此很可能是日人战时囤积原材料。综合上述两点,在全面侵华战争至太平洋战争爆发之前,日本已将战争中所掠羊毛,储存于满蒙毛织所属名古屋支店。至于通过多长时间掠取,便不重要了。

纵观满蒙毛织的发展史,1918-1937年为第一时期,该时期以东北羊毛为主,澳毛为辅。“九一八”事变前,东北羊毛年产量5-6万担[39],满蒙毛织年消耗三至四成。伪满洲国成立后,政治障碍完全消除,无奈该地域羊毛产量有所下降。其下降的原因,前文已说明。1936年一度甚至跌至3.5万担。[40]1937年,产量有所复苏,但依然处于低位。此期间该会社原料消耗有所降低,但东北比重依然占近四成。

1938-1941年是第二时期。据表3可知,此时期原料来源趋于多元化,东北羊毛所占比重虽有所下降,但绝对数值却在增加。该时期东北羊毛年均产量71 913担[41],而仅满蒙毛织年消耗其38 419担,所占比重53.4%。其中1938年更是高达62 776担,但该年度羊毛产量仅65 600担,即九成以上供应了满蒙毛织。东北当地毛织企业获取原料愈来愈少。[42]为何该时期所占比重陡然暴增?第一,1937年7月,日本帝国主义发动全面侵华战争,军队及官僚系统的毛织物供应量随即增大,对羊毛的需求进一步扩大。1938年,满蒙毛织除了奉天本场、名古屋支店外,还设立京城(汉城)支店,还夺取我国关内北京制呢厂、天津毛织厂及济南毛织厂后,设为其分店,称为“满蒙毛织华北部”;夺取厚和(呼和浩特)、张家口、包头等毛织厂后,设为其“蒙疆部”,即所掠范围由东北扩大到华北及蒙疆区域。这直接抬升了使用量。第二,由于染指了绥远、北京、天津等毛织厂,满蒙毛织设备数量极速增加,生产能力迅速提升。1923年,该社拥有美式造纺毛及精纺机25台、力织机165台,其主要设备合计190台。[43]到1941年,奉天本场织机266台,名古屋分厂44台,厚和(呼和浩特)分厂19台,北京56台,天津73台,各类织机合计达458台,设备数已是初期2.4倍。1937年,满蒙毛织生产哔叽、罗莎、毛巾、毛毯、帽子等毛织物价值722.4万日元。[44]1941年,生产的各类毛织物价值已高达7146.16万日元[45],生产能力已是四年前的近10倍。简而言之,此时期满蒙毛织所获我国羊毛数量,史无前例。

1942-1945年是第三时期。该时期原料来源趋于单一化,且总量急剧下降。据表3可知,上述三年间满蒙毛织年消耗原料49 387担,仅为前期平均值的54.3%。主要原因是,羊毛的获取量急剧下降,仅为前期平均值的32.6%。有一点需说明,上文表1所列数据已清楚说明,伪满后期东北绵羊数量是逆势上扬的,那么羊毛数量应与之同步,对该会社的羊毛供应也应同步,但令人疑惑的是,对其供应却是萎缩的。查阅相关材料,绵羊数量与羊毛产量是同步的,这点上文已说明。日本“毛织物中央配给统制会社”调查课的统计,1943年,东北羊毛可达8.63万担。[46]但该年度满蒙毛织只获取10 051担,所占比重19.8%。由于所发动的侵略战争愈发不利,为强化战争总动员法,日本第82届议会决议提出,牺牲纤维工业,所属大部设备转用、金属设备回收、劳动力征用等。这对满蒙毛织影响是巨大的,其设备四成留用,四成开工,二成转用。[47]这直接影响了原料的消耗量。1943年产品价值3384.5万元,较1941年下降了52.6%。其二,为了统制东北畜产资源,战争后期日伪设立了210多个畜产交易市场,但实际交易量都不大。为了弥补原毛不足,满蒙毛织使用山羊毛、骆驼毛、混合毛等,及棉花、柞蚕、麻等,及毛屑、切屑等副产品,及人造纤维等原料。表3中,1941年前,该会社使用原毛的比例六成左右,1942后非原毛的使用量一跃占到六至八成。

四、日本绵羊策略的殖民地本质

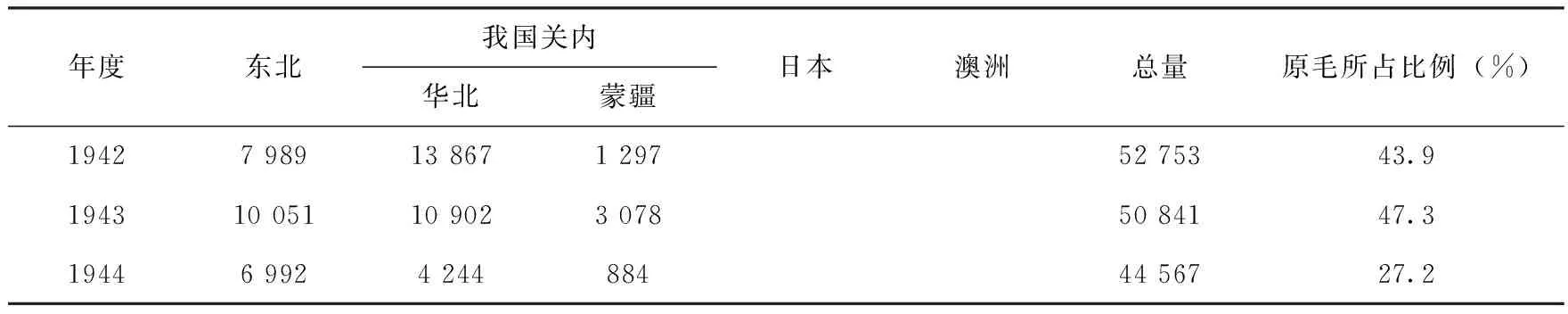

伪满前期,东北羊毛主要输往我国关内、美国、苏联、日本及德国。表4,1930年,输往我国关内占59.7%,美国21%,苏联20%,日本仅为2.9%。首先,须明确关内输出虽近六成,但事实上大部分经天津转往美国。天津较大的机械毛织工厂有东亚毛呢纺织、海京毛织、倪克纺毛厂、任立毛呢纺织、祥和纺毛厂等,多数使用关内羊毛或澳毛[48],很少使用东北羊毛。上海是个典型的殖民地式都市,毛织企业众多,但多数由英国和日本主导,我国仅占四成,也多使用澳洲、关内等地羊毛。故输往关内属转口贸易,非事实上的贸易行为。

表4 东北羊毛输出 单位:担

其次输往苏联的部分1934年即后终止,该部分也多分流至美国。1935年,输往美国的羊毛已占总量65.4%。美国、苏联大批量输入中国羊毛的主要原因,第一是价格因素。1931年我国羊毛1担59.31元,澳毛则高达100元,1933年虽涨至80元,但澳毛却增至158元,双方价格差始终维持在1倍左右。第二是目标制成品。美国、苏联主要是制作毛毯、毛毡类产品,或粗毛织衣料,中国羊毛是适合的原材料。令人诧异的是,输往日本仅占2.9%。前文已述,通过满蒙毛织,可就地消耗2-4万担,这部分实现了日人所谓的“羊毛自给”。谨从羊毛输出角度看,东北羊毛市场已为日人掌控,特别是1937年后,东北羊毛基本只供应满蒙毛织了,已无输出空间。

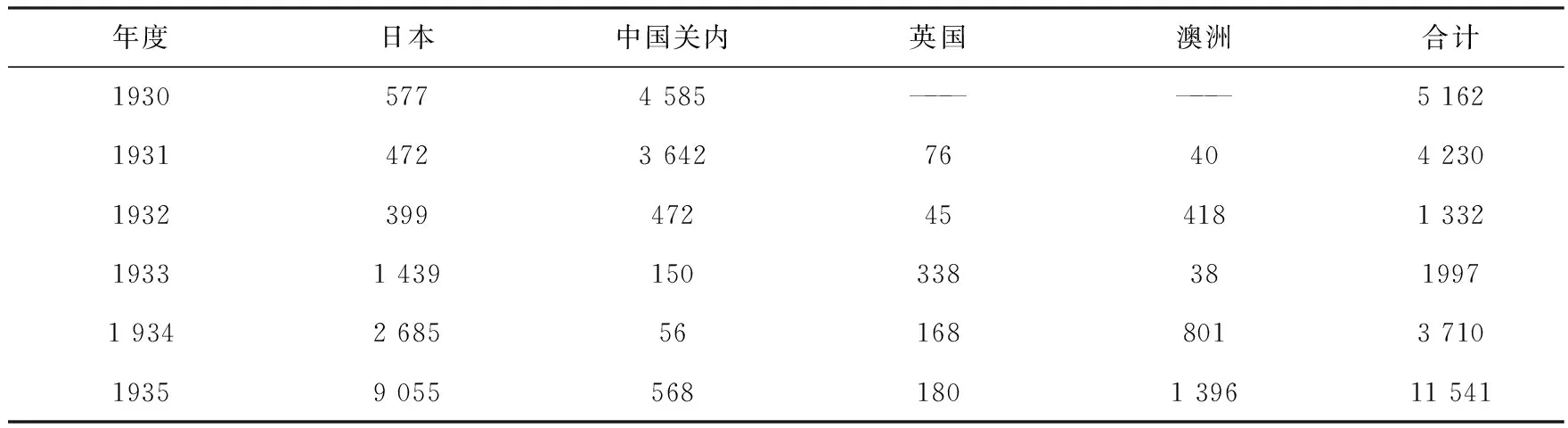

表5 伪满中前期东北羊毛输入状况 单位:担

再从羊毛输入方面看,表5,1930-1935年满蒙毛织直接从英国、澳洲等地年均输入583担,比重12.5%。需要说明的是,我国东北仅满蒙毛织有加工澳毛的设备和能力,即东北中资毛织企业不消耗澳毛。第二,从中国关内和日本输入。1930年,东北输入的5162担羊毛中,关内占88.8%,日本仅占11.2%。1933年日本升至72.1%,关内急剧降为7.5%。1935年日本比重进一步升至78.5%,关内降为4.9%。毋庸赘述,日本原为羊毛极度短缺的国家,但通过澳毛的输入,短期内不仅实现了羊毛自给,而且还有余量输出。满蒙毛织从日本输入的精梳毛等半成品,以货币计,1932-1934年均1 333.1万日元,占输入总量76.4%。[49]

1931年前,在羊毛贸易市场,东北与关内的联系非常密切,交易量较大,双方具有统一市场性质,日人是无法完全占领东北的羊毛市场,殖民地本质较为脆弱。伪满时期,作为主要的战略资源,日本已从羊毛的使用、输入及输出,逐步切断了与我国关内的联系。经济利益的丧失与政治利权的沦陷,是相辅相成的。对东北地域而言,政治利权的彻底丧失,最终使其殖民地经济形成。单就该地域的羊毛业,与关内供需体系的切割,及与日本形成一体化,即是殖民地本质的体现。