施工期水泥稳定碎石底基层的疲劳损伤分析

房娜仁,胡士清,王选仓,李琪琪,辛 磊

1)天津城建大学土木工程学院,天津 300384;2)长安大学公路学院,陕西西安 710064

实际工程中,若在水泥稳定碎石底基层养生7~14 d后进行下阶段施工,此时底基层强度尚未达到设计值,运输车辆轴载只能由刚铺筑的结构层承担,底基层内部容易产生微裂缝,影响道路寿命[1-2].因此,进行施工期车辆荷载对水泥稳定碎石底基层影响的研究显得尤为重要.

目前,中国高速公路主要采用沥青面层和半刚性基层的组合式路面结构.大部分学者通过研究混合料的选择、配合比设计和抗反射裂缝等,提出优化水泥稳定碎石材料、严格控制含水量和增加压实功能等措施,以减小基层开裂[3-5].只有少数学者从施工期的底基层结构损伤方面考虑道路的疲劳寿命.曹强[6]指出超载严重的施工期荷载将损失路面结构的使用寿命.张丽宏[7]分析了水泥稳定基层裂缝产生的机理,指出施工荷载对初期结构层的破坏远大于达到设计强度后的破坏.

目前,多数研究在进行疲劳损伤分析时,并没有考虑施工车辆荷载对路面结构造成的早期疲劳损伤[8],也很少具体分析出水泥稳定碎石底基层在不同养生龄期和不同施工荷载作用下受到的疲劳损伤[9].本研究调查了施工期常用车辆荷载,分析不同荷载、不同底基层模量和厚度下的最大层底拉应力,采用ABAQUS软件计算了水泥稳定碎石底基层施工应力分布,采用疲劳试验得到水泥稳定碎石底基层的疲劳预估方程,建立不同施工时期的路面工况模型,提出施工荷载作用下水泥稳定碎石底基层疲劳寿命损伤的计算方法.

1 施工期水稳底基层荷载应力分析

中国现行的路面结构设计规范规定,道路使用寿命的开始计算时间是从道路正常通车开始,这项规定没有考虑施工期车辆荷载对道路使用寿命的影响.规范设计轴载为单轴双轮组100 kN,但在实际施工中,施工段所受到的荷载远高于设计值[10].

1.1 施工期车辆荷载分析

本研究依托内蒙古自治区s203公路,路面结构为:4 cm AC-13C上面层+6 cm AC-20C下面层+18 cm 5%水泥稳定碎石基层+32 cm 4.5%水泥稳定碎石底基层.

调查施工期车辆荷载发现,运料车基本上是双后轴重型自卸式货车,车辆总质量在35 000~70 000 kg,前后轴长度比例约为0.250∶0.375∶0.375[6].根据前后轴轴载分配比例及载重分布,确定轴载分析范围为100~260 kN,且轴载主要集中在140~180 kN[11].轴重增加,轮胎与地面的接地面积也随之增加,因此采用比利时接地面积与轴重经验关系式[12]计算不同轴载下车辆接地面积,

S=(0.008P+152)±70

(1)

其中,S为单轮轮胎接触面积;P为单轮轮胎荷载;±70为保证率达到90%的误差范围.

根据式(1)计算得到,当轴载分别为100、120、140、160、180、200、220、240和260 kN时,对应的单轮当量圆半径分别为10.59、11.17、11.73、12.26、12.77、13.26、13.73、14.18和14.61 cm;对应的压强分别为0.71、0.77、0.81、0.85、0.88、0.91、0.93、0.95和0.97 MPa.

为了分析不同轴载对路面结构造成的损伤,假设采用统一荷载车辆进行运输,根据该路段的长度和路面结构,计算出铺筑该路段所需混合料的总质量,进而得到车次.

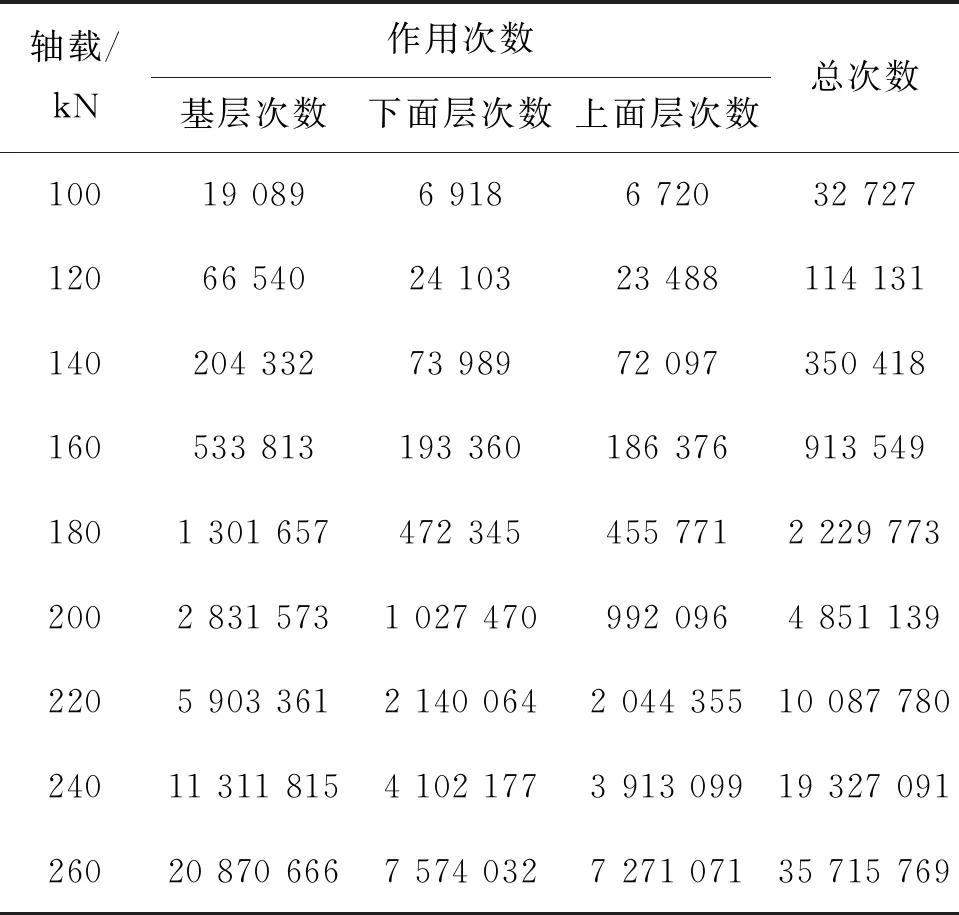

分析底基层承受荷载作用次数的分布情况.距离拌合站越近,作用次数越多;距离拌合站越远,作用次数越少.不同轴载作用下铺设各个结构层所需运料车次如表1.

对于施工期的车辆荷载作用次数,需要按照等效原则换算为标准轴载作用次数,规范给出的公式是单轴轴载小于130 kN时得到的. 很多研究表明,随着轴载的增加,由于材料的非线性贡献的弯沉比例增加,轴载与弯沉呈现指数曲线形势,这种形势在轴载大于130 kN后趋于明显,根据规范规定及陈飞等[13-14]的研究结果,本研究采用“半刚性材料层的拉应力”等效原则,按式(2)进行换算,具体换算结果如表2.

(2)

其中,N为以半刚性材料层的拉应力为设计指标时各层的轴载作用次数;C1为被换算车型的轴数系数;C2为被换算车型的轮组系数,双轮组为1.0,单轮组为18.5,四轮组为0.09;N1为被换算车型在各级轴载下的运料车次;Ac为公路等级系数,高速公路和一级公路为1.0,二级公路为1.1,三级公路和四级公路为1.2;P1为被换算车型的各级轴载;P为被换算车型的标准轴载.

表2 标准轴载作用次数

以标准轴载作用次数为基准,统一100、120、140、160、180、200、220、240和260 kN对路面结构的作用次数,随着轴载的增大,路面各个结构层承受的作用次数急速增大,更容易对路面结构造成损害.

1.2 施工期结构层模型及参数的确定

在施工过程中,不同阶段的路面受力状态不同,但底基层始终承受铺筑各结构层时的施工荷载,层底始终处于受拉状态.

进行施工应力分析时,本研究选取9种车辆荷载进行计算.为了分析不同底基层厚度所引起的拉应力变化,底基层厚度分别取16、20、24、28和32 cm.为了分析不同底基层模量所引起的拉应力变化,底基层模量分别取400、800、1 200、1 600和2 000 MPa.其他参数取值为:底基层泊松比为0.25,土基模量为60 MPa,泊松比为0.4.

1.3 计算结果与分析

1.3.1 底基层厚度的影响

取底基层模量为1 600 MPa、土基模量为60 MPa时,分析不同底基层厚度下的最大层底拉应力,结果如图1.从图1可知,最大层底拉应力随着底基层厚度的增大而减小,但减小率普遍较低.随着厚度的增加,层底拉应力的减小率缓慢增大,最大减小率仅约为8.8%,说明底基层厚度的变化对层底拉应力的影响较小.可以根据施工实际选择适合的底基层厚度.

图1 底基层厚度与最大层底拉应力的关系Fig.1 (Color online) Relationship between maximum sub-base tensile stress and substrate thickness

1.3.2 底基层模量的影响

取底基层厚度为24 cm、土基模量为60 MPa时,分析不同底基层模量下的最大层底拉应力,结果如图2.从图2可知,最大层底拉应力随着底基层模量的增加而增大,且不同荷载作用下的拉应力增长率大致相同.当底基层模量从400 MPa增加到800 MPa时,拉应力的增长率高达52.9%;当底基层模量从1 600 MPa增加到2 000 MPa时,拉应力的增长率为18.7%.说明模量较小时,对层底拉应力的影响较大,但随着模量的增大,影响力逐渐减小. 考虑到底基层应具有一定的柔性,因此模量并不是越大越好,应控制在一定范围.

图2 底基层模量与最大层底拉应力的关系Fig.2 (Color online) The relationship between the maximum tensile stress of the sub-base layer and the modulus of the sub-base layer

综上可见,可以通过增大底基层厚度和模量的方法,减小底基层层底拉应力,从而提高路面使用寿命.考虑到底基层厚度对层底拉应力的影响相对较小,底基层模量随着养生龄期的增加而增大,对层底拉应力的影响较大.

2 水稳底基层的疲劳损伤研究

在整个建设期内,各个阶段的施工荷载会对道路的底基层造成疲劳损伤.因为前期底基层强度较低,施工荷载造成的疲劳损伤不能被忽略[15-16]. 本研究基于实际工程的层位应力分析,考虑不同工况下施工荷载对底基层产生的疲劳损伤,引入Miner线性累积损伤理论,则材料的累计疲劳损伤率D为

(3)

其中,Ni(i=1,2,…,m)为当材料破坏时各级荷载所对应的作用次数;ni(i=1,2,…,m)为实际情况中各级荷载的作用次数.

2.1 试验设计

世界各国目前应用的疲劳试验为劈裂疲劳试验和弯曲疲劳试验.其中,梁试件弯曲试验最为普遍,操作简便,因此本研究采用三点加载弯曲疲劳试验对水泥稳定碎石底基层的疲劳性能开展研究.根据依托工程的实际情况,采用10 cm×10 cm×40 cm的中梁试件,水泥质量分数为5.0%,级配为骨架密实型[17].采用振动法成型试件,在标准温度20 ℃下,分别养生7、14、21、28和90 d,每个龄期成型3组试件,取测量结果平均值.测定前一天将试件浸水24 h,进行弯拉强度试验后,采用10 Hz正弦波应力控制加载模式,进行应力比分别为0.6、0.7和0.8时的疲劳试验(应力循环特征值为0.1).

2.2 试验结果讨论

弯拉强度试验结果如图3. 随着养生天数的增加,弯拉强度逐渐增大,但增长速率逐渐减小.因为随着养生天数的增加,水泥内部水化逐步完成,混合料内部的晶体大量增多,产生较多的网状结构,而随着化学反应的逐渐完成,材料强度基本形成,因此其增长速度逐渐减小.

图3 不同养生龄期下的弯拉强度Fig.3 Bending tensile strength at different health ages

养生90 d的试件,其弯拉强度为1.27 MPa,最大荷载为5.6 kN.水泥稳定碎石底基层疲劳寿命分散性较大,因此应用韦布尔分布理论对试验数据进行处理. 保证率为50%时的对数疲劳预估方程为

lgN=10.79-8.17σ/fr

(4)

其中,N为达到破坏时重复作用次数;σ为重复弯拉应力(单位:MPa);fr为弯拉强度标准值(单位:MPa).

龄期为90 d时,水泥稳定碎石材料强度与模量达到稳定状态,疲劳试验的离散性相对较小,具有参考和统计价值.因此,本研究以90 d龄期试件的疲劳方程进行计算.

3 施工期水稳底基层疲劳损伤计算

3.1 分析实际工程的层位应力

实际工程的路面结构层参数如表3.

表3 各结构层计算参数

计算底基层在不同荷载、不同龄期下作用下的最大层底拉应力,结果如图4.由图4可知,在相同养生天数下,最大层底拉应力随着施工荷载的增大而增加,但增长速率逐渐降低,从12%降低至7%(不同养生天数下的增长率降低规律都一致);在相同荷载作用下,最大层底拉应力随着养生天数的增长而增加,增长速率逐渐降低,约从11.5%降低至6.6%(不同施工荷载下的增长率降低规律都一致);随着荷载从120 kN增长至260 kN,最大层底拉应力分别增长了11.4%和94.0%;随着养生龄期由14 d增加至28 d,最大层底拉应力分别增大了12.9%和27.1%.

图4 不同情况下计算得到的最大层底拉应力Fig.4 (Color online) Maximum base layer tensile stress calculated under different conditions

3.2 不同工况下疲劳损伤分析

在实际施工过程中,施工期在铺筑不同结构层时的水泥稳定碎石底基层所处工况也不同,针对不同工况提出的路面工况模型如图5.其中,Eo为土基模量;Es为底基层模量;Eb为基层模量;Ei为下面层模量,Eu为上面层模量;δ为两个模型间的距离.工况1表示底基层养护7 d后,进行基层施工时的状况;工况2表示底基层养护7 d后,基层施工完毕养生7 d,进行下面层施工时的状况;工况3表示下面层施工完毕养生7 d后,进行上面层施工时的状况;工况4表示上面层施工完毕养护7 d后,路面正式通车的情况.计算不同工况下每层路面结构施工养生7 d后,不同轴载作用下的最大层底拉应力,结果如图6.

图5 不同施工时期的路面工况模型Fig.5 Models of pavement conditions in different construction periods

图6 不同工况下不同轴载作用的最大层底拉应力Fig.6 (Color online) Maximum bottom layer tensile stress of different loads under different working conditions

由图3可知,水泥稳定碎石底基层养生7、14、21和28 d下的最大弯拉强度分别为0.78、0.96、1.02和1.10 MPa.由图6不同工况时的最大层底拉应力除以对应龄期时的抗拉强度,即为应力比.各工况下的应力比如表4.

由表4可知,随着养生龄期的增加,应力比逐渐减小,对路面造成的损伤也越来越小,路面最不利工况为工况1.

采用Miner线性损伤理论,计算得到不同荷载作用对路面造成的疲劳损伤值(表5). 其中,工况4为路面运营期间,因此没有施工荷载作用.在工况1下容易发生疲劳损伤.轴载小于200 kN时,造成的疲劳损伤较小,可忽略不计;轴载为220 kN时,疲劳损伤为0.15;轴载为240 kN时,疲劳损伤为0.36;轴载增加至260 kN时,疲劳损伤达0.80.

随着路面结构铺筑的逐步完成,车辆荷载对底基层的损伤迅速减小.因此,在路面结构设计时应该充分考虑施工荷载对底基层的损伤,适当增加底基层的厚度,严格限制超载施工车辆进入施工区域[18-20].车辆轴载对底基层的损伤影响很大,荷载从220 kN增至240 kN时,损伤增加约21%;荷载从240 kN增至260 kN时,损伤增到81%. 从另一方面考虑,随着底基层养生龄期的增加,能承受的车辆荷载明显增加,相同轴载作用下的损伤也在降低.因此,应尽量增加基层养生龄期. 在自然环境恶劣、工期紧张的地方,设计值应该考虑增加底基层材料的强度与厚度. 底基层养生铺筑基层时,严格限制超载车辆进入施工区域,减小施工期荷载车辆对路面的损伤.

表4 不同工况和荷载下的应力比

4 结 论

1)计算得到了施工期间各个结构层运料车作用次数和标准轴载作用次数,为半刚性基层应力分析提供参考;运用软件模拟计算了不同荷载、模量及底基层厚度下的最大层底拉应力,得到底基层厚度和底基层模量对层底拉应力的影响规律,得到了厚度和模量的确定标准.

2)依托实际工程,得到了不同荷载和养生龄期对最大层底拉应力的影响;进行弯拉强度试验及疲劳试验,得到了50%保证率下的水泥稳定碎石底基层疲劳预估方程.

3)建立了不同施工时期的路面工况模型,计算了不同工况下底基层的疲劳寿命,采用Miner线性累积损伤理论得到不同施工荷载下路面的累计疲劳损伤值.