改良实验装置从定性走向定量

钱舟奇

一、引言

定性研究和定量研究在小学科学课堂中被广泛运用。本文以《液体的热胀冷缩》一课为例,探讨通过改良原有实验器材把定性研究转化为定量研究的实施路径,以及在此过程中通过对话呈现学生思维过程,利用实验器材与图表提供思维支架促进高阶思维发展的方法。

二、教学流程

《液体的热胀冷缩》是教科版《科学》五下“热”单元第三课,在上一课的学习后学生已经知道冷水在加热后重量不变,体积略有变大的现象。

第一板块:讨论改进实验装置

师:上节课的这个装置水在加热后会略有凸起,怎么让它变得更加明显?

生1:给水加点颜料,有了颜色看起来就更加清楚。

师:这个办法解决了一部分问题,如何让这个凸起部分更加明显?

生2:用温度更高的热水。

师:是个办法,也存在一定的安全隐患。

生3:可以换一个体积更大的瓶子,这样体积变大也会更明显。

生4:把瓶子的上端变成开口小一点的,最好用细细的管子。

师:你为什么要把它变成细细的管子?

生4:这样做的话体积变大后它可以升得更高,也就更明显了,直接观察液柱高度变化就可以了。

第二板块:实验探究

教师出示改进后的实验装置,提问:“把它分别放进热水和冷水,你们认为会发生什么现象?”

生:可能会出现液柱的高度不一样。

师:那我们通过实验来验证一下吧。

以PPT出示实验的相关步骤和注意事项。

学生实验并汇报实验结果。

教师总结:我们把这种水受热时体积变大、受冷时体积缩小的现象称为热胀冷缩。

第三板块:拓展延伸

师:除了水这种液体,其他液体会不会有這种现象?

生:估计有的。

师:怎么证明?

生:把实验装置里的水换成其他液体即可。

学生实验部分其他液体的热胀冷缩现象,得出实验的这些液体都具有热胀冷缩的现象。

师:有没有明白很多啤酒、饮料瓶都不能装满?

生:明白了,防止热胀冷缩。

三、教学思考

(一)定性研究可以转为定量研究

在小学科学课堂教学中,定性研究和定量研究是常见的两种研究方法。前者是指研究者运用历史回顾、文献分析、访问、观察等方法获得教育研究的资料,并用非量化的手段对其进行分析、获得研究结论;后者通常是指运用现代数学方法对有关数据资料进行加工处理,分析后得出有效解释,它是定性研究的进一步深化,对于小学生而言这种研究更富有挑战性和思维价值。

液体的热胀冷缩都采用定性研究的方式进行,液柱的高度采取观察液面的变化情况,可以量高度(具体的数值),装置内液体温度的变化也是个人主观想法,可以用温度计量取内部液体的精确温度数值,从而把热(冷)胀(缩)都用相应数值体现出具体的变化,进而把定性研究推向定量研究。

(二)从低阶思维走向高阶思维

人的思维活动是一个复杂的过程,不同的学者对其定义有着各自的理解,但也有相同之处:一致认为高阶思维是一种以高层次认知水平为主的心智活动。安德森等专家团队将思维活动由低到高分成记忆、理解、应用、分析、评价、创造六个层次,其中前三者为低阶思维层次,后三者为高阶思维层次,如图1。

小学科学高阶思维,是指在小学科学学科的探究式教学中,以分析、评价、创造等为主要形式的探究环节,具有挑战性、开放性等特征。

在此课例中,整个教学过程以理解和应用低阶思维为主,分析、评价和创造高阶思维活动偏少。可以从装置着手,学生体验后再次改进,发展学生的评价和创造能力,把实验数字的体积变化与温度变化相联系,发展学生的分析能力。把思维活动推向高阶思维,有助于提升学生思维品质、培养学生科学学科核心素养。

转变研究方式促进思维发展,以改进实验器材为载体,以对话引发学生创造思维。

通过之前的教学活动,我们获知学生可以一起参与改进实验装置,但是需要教师引领把具体的变化数值化,挖掘与学生对话内容的思维亮点改进实验装置实现这一目标,汇总得到了以下教学片段以及相应的解决措施:

师:实验装置放入热(冷)水后液柱的变化有同学说可以直接看,你们觉得可以改进吗?

生1:可以在相应的液面处用记号笔标注,量出高度。

师:我们把这瓶水加热后,除了体积会变大,还有什么会变?

生2:里面的水温会变化。

师:怎么变?

生2:会升高。

师:如何获得证据?

生2:可以用温度计测量,有数字。

此教学片段反映出学生对于获取体积和水温变化证据的思考,很容易就引出用尺子和温度计来测量获得相应的实验数据来佐证。

基于以上与学生的对话片段内容,引发学生的深层思考,激发他们的创造性思维,得到了改进后的1.0版本,如图2。

四、改良实验器材,发展学生高阶思维

(一)立“准绳”——设立实验装置评估标准

针对改进后的1.0版本的实验装置,挑选了部分学生进行了实验材料的评估,学生讨论汇总了他们评估角度,如表1。

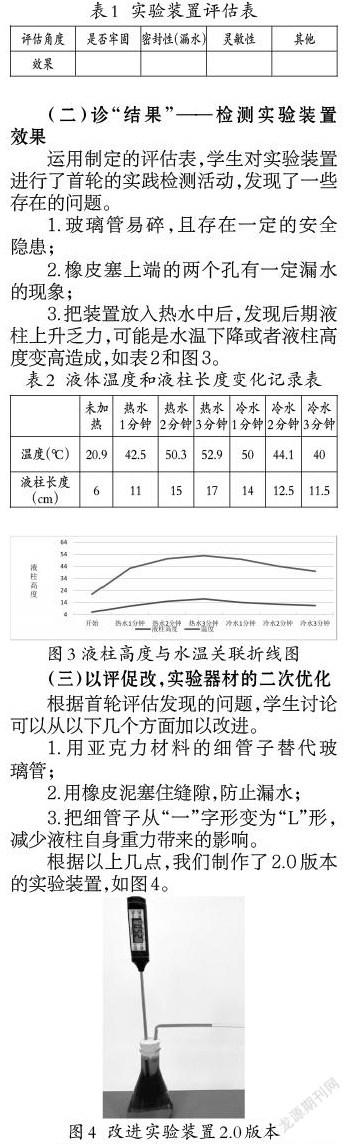

(二)诊“结果”——检测实验装置效果

运用制定的评估表,学生对实验装置进行了首轮的实践检测活动,发现了一些存在的问题。

1.玻璃管易碎,且存在一定的安全隐患;

2.橡皮塞上端的两个孔有一定漏水的现象;

3.把装置放入热水中后,发现后期液柱上升乏力,可能是水温下降或者液柱高度变高造成,如表2和图3。

(三)以评促改,实验器材的二次优化

根据首轮评估发现的问题,学生讨论可以从以下几个方面加以改进。

1.用亚克力材料的细管子替代玻璃管;

2.用橡皮泥塞住缝隙,防止漏水;

3.把细管子从“一”字形变为“L”形,减少液柱自身重力带来的影响。

根据以上几点,我们制作了2.0版本的实验装置,如图4。

在此过程中,鼓励学生从多维度出发评估装置效果,并通过实际检测检验效果,二次改进实验装置,帮助学生发展数据分析能力、评估能力和创造力,促进学生高阶思维发展。

五、以数据为依托,提高学生分析能力

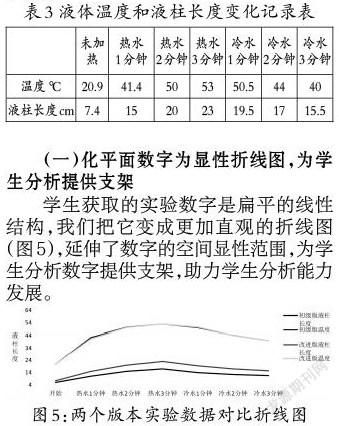

学生通过使用2.0版的装置再次进行了实验,获得了相应的实验数据,结果如表3。

(一)化平面数字为显性折线图,为学生分析提供支架

学生获取的实验数字是扁平的线性结构,我们把它变成更加直观的折线图(图5),延伸了数字的空间显性范围,为学生分析数字提供支架,助力学生分析能力发展。

(二)借坡下驴,巧问设伏

本节课学生通过实验要掌握“热胀冷缩”这个概念,部分学生经常把这个概念当作一个现象,不能区分“热胀”和“冷缩”。为此,我们在学生分析数据时需要借用学生的话糾正错误的前概念,形成正确的概念。

师:大家来看折线图,尝试分析实验数据。

生1:锥形瓶放入热水后,液柱在变长,温度也在上升。

师:液柱在变长说明什么?

生1:体积在变大。

师:体积变大和温度上升有关系吗?

生1:有关系的,它们是关联的,随着液柱变长体积变大,温度也在变高。

师:我们把这种现象称为“热胀”(板书:水受热后体积变大,热胀),那放到冷水中呢?

生2:液柱变短体积变小,温度降低。

师:我们把这种现象称为“冷缩”(板书:水受冷后体积变小,冷缩)。两种现象合起来称为“热胀冷缩”。

在此过程中,教师鼓励学生积极思考,把数据通过线性图表更加直观地呈现出来,帮助学生发现数据背后的规律,在发展分析能力的同时,加深对概念的深层理解。

六、因势利导激发学生探究欲,促进高阶思维发展

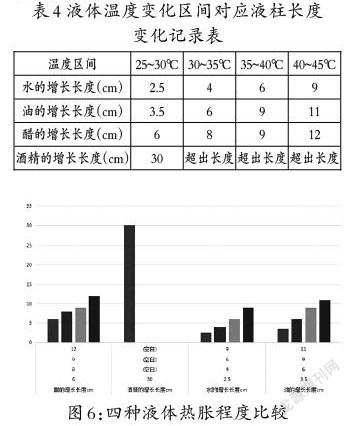

从课堂上的观察情况来看,学生不满足于对水的探究,对其他液体同样抱有好奇心和探究欲,且希望进行横向比较,即哪种液体的热胀冷缩更加明显。

学生自主讨论得到以下两种可以用来比较哪种液体热胀更明显的方法。

方法一:计算相同时间内液柱的变化长度。

表达式=变化长度/时间长短

方法二:相同温度变化范围内液柱的变化。

表达式=变化长度/温度变化

方法二更加接近热膨胀系数的计算方法,学生标记瓶内达到相应温度时液面所在位置,测量温度变化区间内液柱的变化长度(表4和图6)。

学生分析数据后会发现,几种液体在相应的温度变化区间内液柱的增加长度各有不同,其中酒精的变化最为明显,他们明白了常见的温度计内部的液体是酒精的原因,也借此过程发展学生的分析能力和创造力,促进高阶思维发展。

七、结语

小学科学作为一门基础性、实践性和综合性的课程,倡导探究式的学习方式,引导学生在探究过程中开展分析、评价、创造等高阶思维活动,对于学生的深度学习,形成科学思维与创新、探究精神等学科核心素养都具有重要的意义。本节课采取依托递进式的实验改进装置,将定性研究转为定量研究,有助于核心概念的建构,学生对“热胀冷缩”有了更深层次的理解。这样,有助于深入探究和科学思维方式的培养,增加分析、评价和创造等高阶思维活动,帮助学生深度理解,利于学生形成科学的思维方式和思维习惯。长此以往,学生的分析性思维、批判性思维、创造性思维会逐渐形成。

我们在常规教学中可以开展更多的高阶思维活动,有助于学生培养求实、求真、创新等科学精神,在分析数据和得出结论之间建立起证据意识,实事求是,培养实证意识。