风险管理对维持性血液透析患者自我管理行为及不良事件发生率的影响

陈中美

江西省上饶市第五人民医院血透室,江西上饶 334000

维持性血液透析是通过不同透析方式挽救尿毒症或肾病晚期患者的重要途径[1]。血液透析技术专业性强、要求高,血透设备操作过程复杂,如使用中出现操作不规范情况极易引发突发事件,不仅影响治疗效果,还存在较高的风险[2-3]。血液透析操作基本上由护士完成,由于面对的患者数量多、工作量大,如不加强管理很容易出现护理缺陷,增加透析风险。随着医学技术的进步和人们健康意识的提升,对维持性血液透析的效果和安全性均提出了更高的要求[4]。风险管理是医院控制风险事件发生率的常用措施,通过有组织地系统性减少治疗和护理过程中可能发生的不安全事件,提升患者的风险预防意识,提高预后效果[5]。本研究选取在我院进行维持性血液透析的60例患者作为研究对象,探讨风险管理对维持性血液透析患者自我管理行为及不良事件发生率的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年4月~2019年12月在我院进行维持性血液透析的60例患者作为研究对象,采用随机数字表法将其分为对照组与观察组,每组各30例。对照组中,男21例,女9例;年龄26~46岁,平均(35.01±3.42)岁;高血压肾病6例,糖尿病肾病8例,慢性肾小球肾炎11例,慢性肾盂性肾炎5例;透析时间2~6年,平均(4.16±0.88)年。观察组中,男23例,女7例;年龄24~47岁,平均(35.67±4.11)岁;高血压肾病5例,糖尿病肾病9例,慢性肾小球肾炎12例,慢性肾盂性肾炎4例;透析时间2~7年,平均(4.28±1.04)年。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①所有患者均经肾功能检查和CT 检查确诊为肾衰竭,于我院行维持性血液透析;②患者及家属均自愿签署知情同意书。排除标准:①1年内出现过急性心力衰竭或呼吸衰竭者;②伴有急(慢)性感染者;③肝功能严重损伤者;④精神障碍或无法正常沟通者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 对照组患者采用血液透析常规护理,包括24 h 监测患者生命体征及液体出入量,营造舒适的病房环境,指导家属进行心理及营养支持,常规的巡视及临床护理。

1.3.2 观察组 观察组患者在对照组的基础上加强护理风险管理,方式如下:(1)风险评估及分组:①选择4名资深的护理人员组成风险管理小组,由护士长带队管理,根据患者的相关资料及临床症状表现进行风险评估预案,并作出相应应对措施;②风险控制培训。由1名资深护理人员与1名泌尿外科主治医生对资历不足的护士进行护理安全以及风险管理知识培训,通过临床案例的分析加强护理人员在血液透析过程中的风险管理意识,提升安全事故应对能力;③人员配置。风险管理小组成员要合理配置护理人员,对于难度较大的护理任务选择资深护士完成,避免新进护士由于能力不足造成安全事故,保证护理人员的工作积极性。(2)健康知识宣教:由1名资深护师每周集中对患者进行健康知识讲座,以授课形式讲解维持性血液透析的目的和重要性,重点介绍维持性血液透析日常护理方式及透析过程中可能发生的并发症及风险事件,增强患者的风险防控意识,提升护理依从性和自我管理意识。(3)自我管理教育:①饮食干预。根据患者病情制定针对性饮食计划,控制钠和水分摄入量,根据患者每日尿量、血压、水肿情况确定进水量,保证患者透析期间体重增加≤干体重的5%;鼓励患者多摄入富含氨基酸的优质高蛋白食物,每周透析2次者蛋白质摄入量为1.0~1.2 g/(kg·d),每周透析3次者蛋白质摄入量为1.3~1.5 g/(kg·d);控制磷、钾摄入,减少动物内脏、牛奶、鸡蛋等高磷食物摄入。透析期间增加维生素B、叶酸摄入量;②运动干预。维持性血液透析患者不宜剧烈运动,可根据自身条件进行简单的热身运动,如原地踏步、左右转身等,1 周后可适当增加运动量,进行慢跑、健走、骑脚踏车等有氧运动,以患者微出汗、心情愉悦为宜。(4)心理干预:护理人员通过交流的方式评估患者心理状态,对存在排斥、焦虑等负性情绪的患者进行心理干预,消除其不良情绪,通过正面案例鼓励患者树立康复信心,提高血透依从性。(5)考核制度:对所有护理人员施行考核奖惩制度,考核内容包括护理文书的书写、患者并发症发生率、患者投诉、风险事故应对方式是否合格等,由一名责任护士协助护士长监督考核内容的完成情况。

1.4 观察指标及评价标准

比较护理1个月后两组患者的自我管理行为评分、不良事件总发生率及护理总满意度。

①自我管理行为评分:采用调查问卷的方式从心理行为、饮食行为、运动行为、治疗行为4个方面评价两组患者的自我管理行为,共20个条目,每条5分,总分100分,分数越高表示患者的自我管理行为越好,该问卷的克朗巴哈系数为0.828,重测效度为0.864。②不良事件:包括磷代谢异常、营养不良、肿胀手、血栓生成。③护理总满意度:采用调查问卷的方式评价护理满意度,满分10分,8~10分为满意,6~7分为基本满意,0~5分为不满意,总满意度(%)=(满意+基本满意)例数/总例数×100%;该问卷的克朗巴哈系数为0.828,重测效度为0.864。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料用率表示,两组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理前后自我管理行为评分的比较

护理前,两组患者的自我管理行为评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。护理1个月后,两组患者的自我管理行为评分高于护理前,差异有统计学意义(P<0.05)。护理1个月后,观察组患者的自我管理行为评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者护理前后自我管理行为评分的比较(分,±s)

表1 两组患者护理前后自我管理行为评分的比较(分,±s)

组别 护理前 护理1个月后 t 值 P 值对照组(n=30)观察组(n=30)t 值P 值65.26±6.35 65.53±7.06 0.156 0.877 74.22±8.32 86.13±7.69 5.758 0.000 4.689 10.808 0.000 0.000

2.2 两组患者不良事件总发生率的比较

护理1个月后,观察组患者的不良事件总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者不良事件总发生率的比较[n(%)]

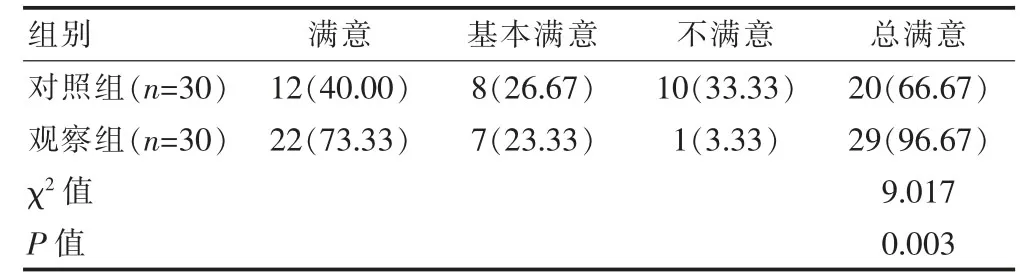

2.3 两组患者护理总满意度的比较

护理1个月后,观察组患者的护理总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者护理总满意度的比较[n(%)]

3 讨论

肾衰竭患者体内毒素及大量代谢废物无法正常排出而潴留体内,对肾脏及其他器官造成严重损伤,并出现全身酸痛、水肿以及高血压等一系列并发症,给患者造成极大痛苦[6-7]。维持性血液透析是通过不同透析方式挽救尿毒症或肾病晚期患者的重要途径,为提升血液透析患者的临床护理质量,降低突发事件的发生率,通过改善患者自我管理行为能降低风险事件的发生率,需要对可能出现的风险提前做好防范,并制定相关应急预案[8]。为降低院内不良事件发生率,本研究将风险管理应用于维持性血液透析患者中,取得了较好效果。

本研究结果显示,护理1个月后,观察组患者的自我管理行为评分高于对照组,不良事件总发生率低于对照组,护理总满意度高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),提示风险管理能改善维持性血液透析患者的自我管理行为,减少不良事件的发生。大部分血液透析患者病情较重且病情变化快,易发生意外风险[9]。患者自我管理行为不良、护士操作不规范、透析滤过作用等因素均会增加透析风险事件的发生[10-11],加上透析设备和护士操作技能等因素影响,临床血透意外事件时有发生,不仅影响患者的治疗效果,还易导致护患关系紧张。风险管理能够针对透析过程中可能发生的风险因素制定相应控制措施,从而有效规避可能引发风险事件的外在诱因,减少安全事故的发生[12-13]。肾衰竭患者由于体内蓄积大量毒素,易出现恶心、呕吐、食欲缺乏等胃肠道反应,部分患者在透析前已存在营养不良现象,而肾脏病变患者需要氨基酸、蛋白质延缓肾脏疾病进展,长期蛋白质摄入不足将导致患者病情恶化和营养不良,不利于疾病康复[14]。通过饮食干预增加患者氨基酸和优质蛋白摄入能避免上述不良事件的发生。维持性血液透析患者代谢能力减弱,而高磷食物会增加高磷血症的发生风险,饮食中减少牛奶、鸡蛋等富磷食物的摄入能维持患者血磷浓度在正常范围内。肾衰竭患者通常伴有水代谢异常,出现失水或水过多等现象,水代谢异常患者如不能严格控制水平衡,将危及生命。通过控制钠和水分摄入量,能控制每日水出入量,维持水平衡。维持性血液透析患者动静脉造瘘术后上肢血流量将迅速升高,导致上肢远端静脉压力增高,发生肿胀手综合征,严重影响透析质量。指导患者根据身体情况进行适量运动能促进血液循环,降低血栓的生成率,预防或缓解肿胀手症状[15]。在护理干预前通过健康知识宣传使患者了解到不良行为对透析效果的影响,增强风险防控意识,通过心理干预帮助其树立治疗信心,使其主动加强自身行为管理,降低风险事件发生率。风险管理在整个护理过程中还起到组织调节的作用,外科护理工作内容复杂,对于一些难度较大的护理任务如果交给资历不足的护理人员势必增加风险事件的发生率,不仅影响护患关系,还会对护理人员的工作热情造成伤害,风险管理小组可根据护理对象的差异合理分派工作人员,在保证护理效果的基础上尽可能保障患者的安全,并给予护理人员相应的人文关怀,增加其工作热情和积极性,利于提升护理质量和患者满意度。部分护理人员因为工作经验不足或责任心不强,在动静脉内瘘护理过程中常发生重复穿刺、穿刺部位血肿、内瘘出血等并发症,影响治疗的顺利进行。通过考核制度将患者的意见和不良事件发生率纳入薪资考核指标,使护理人员从思想上重视起来,不断加强自身对专业知识和技能的学习,以减少护理工作中的失误。

综上所述,风险管理能改善维持性血液透析患者的自我管理行为,减少不良事件的发生,值得临床推广使用。