曾国藩书法理想、理论及书法实践研究

——以《曾国藩家书》中的阐述为参照

苏壁郎

(广东第二师范学院 美术学院,广东 广州 510303)

《曾国藩家书》共一百五十四卷,除部分诗文、读书笔记而外,绝大部分为奏稿、书札、批牍、家书家训、日记等内容,其中,家书部分最初由1879年在长沙刊行,名《曾文正公家书》(今更名为《曾国藩家书》,以下简称《家书》),里面收录了大量与弟书、诫子书等内容,但大抵以如何处事、养性、读书为主,充分体现了一个传统士大夫的德性与智慧[1]。

《家书》中关于书法的内容,多为对其弟子的书法教育,兼论书法审美及书法修养要义,后学可从中洞彻曾国藩所持的书法理想和书法理论要义。而要实际了解书法家的书法理论水平和书法艺术价值,不可不探究其书法理想、书法理论及其书法实践。一个书法创作者书法理想的形成具有长期性和复杂性,包含了对书写技巧的理解、对书法文化和审美价值的认识、对历代书法作品的观览与研究、最佳书作特征设定等内容。相比之下,书法实践则更为具体,涵括了书法的基础技巧、个人性情习气、书法审美训练、对特定书法审美境界的表现和探索等内容。书法理想与书法实践密不可分,每个书法家都有书法理想,但要将这些理想表现于纸笔之间,却需要复杂的技艺、心手无间的性灵。而往往书法家的书法实践不一定能达成其书法理想。目前学界关于曾国藩书法理论的研究成果中,有从儒学视角研究其书学的;有研究其书法艺术成就的;还有学者从湖湘文化精神、市场价值、书法交游等角度进行研究[2]。彭建成《20世纪80年代以来曾国藩书论研究评述》对此有综合评述,本文不赘述[2]。鉴于学界目前缺乏对曾国藩书法理想、书法理论与其书法实践的对照研究,本文通过分析《家书》中的书法理想和书法理论特点,揭示其与书法实践的对照情况,探讨曾国藩书法理想与书法理论指导下的书法实践特点。

一、《曾国藩家书》中的书法理想

书法理想是书法创作者对书法作品所能达到的文化层次和艺术高度的设想。书法理想在书法实践和书法理论、个人生活阅历、个性的相互作用中糅合成型,是书法创作者在书法实践中的灯塔,决定了其书法作品的基本面貌。《家书》中不少论述体现了曾国藩的书法理想,因其家世、阅历、秉性等原因,有先入为主的色彩,比如追求“倔强之气”的审美气质和“刚劲”的用笔;亦不乏高明之见,比如追求“貌异神异”的书法风格。

(一)倔强之气

曾国藩论古文、论书法均强调要有“倔强之气”:“予论古文,总须有倔强不驯之气,愈拗愈深之意。故于太史公外,独取昌黎、半山两家。论诗亦取兀傲不群者,论字亦然。”[3]这是曾国藩对其理想的书法作品的论述,“倔”古同“崛”,有突出之义,形容人性格执拗不屈;“强”即刚强,顾炎武诗“楚虽三户存,其人故倔强”意即指楚人有坚韧不屈之性格。曾国藩又言:“至于倔强二字,却不可少。功业文章,皆须有此二字贯注其中,否则柔糜不能成一事。孟子所谓至刚,孔子所谓贞固。皆从倔强二字做出。吾兄弟皆秉母德居多,其好处亦正在倔强。”[4]54在曾国藩看来,这种“倔强”之气,既是习书之法,亦是成就功业文章不可或缺的因素,暗含曾国藩对子弟性失轻薄、恐难成器的焦虑。具体体现在书法理想中,自然要求书写“刚劲”,有“笔力”。“泽儿字,天分甚高,但少刚劲之气,须用一番苦工夫,切莫把天分自弃了。”[5]1019句中的“刚劲之气”由“倔强之气”推演而来,曾国藩刻意强调“刚劲之气”,以为失此则自弃天分,可见其对“刚劲之气”的重视程度甚于天分。

尔写字笔力太弱,以后即常摹柳帖亦好。[5]1064

纪渠侄近写篆字甚有笔力,可喜可慰。[5]1019

尔现在油纸摹帖否?字乏遒劲之气,是尔生质短处,以后宜从刚字厚字用功。[5]1253

或临《书谱》,或用油纸摹欧柳楷书,以药尔柔弱之体,此写字工夫,必不可少者也。[5]1537

尔近来写字,总失之薄弱,骨力不坚劲,墨气不丰腴,与尔身体向来轻字之弊正是一路毛病。[5]1393

此数则材料,突出“骨力、笔力、刚厚、遒劲”等,都是曾国藩对“倔强之气”的延伸和强调。如前论,曾国藩认为功业文章非“倔强”二字不能成,论字亦以倔强不驯之气为取舍标准,矫正柔弱之体魄亦以刚健厚重为主。将健壮体魄、强化笔力、成就功业等几个不同领域的内容串联起来,全以倔强、刚劲为标准统摄之。为凑成其说,略显附会亦不顾,亦可见曾国藩将“倔强之气”当做理想书法标准的执著。

(二)刚健寓婀娜

曾国藩在其日记中有言:“日内思做字之道,刚健、婀娜二者缺一不可。余既奉欧阳率更、李北海、黄山谷以为刚健之宗,又当参与褚河南、董思白婀娜之致,庶为成体之书。”[6]216曾国藩之论书,与论文之理同。其与张裕钊论文云:“昔姚惜抱先生论古文之途,有得于阳与刚之美者,有得于阴与柔之美者,二端判分,画然不谋……然柔和渊懿之中,必有坚劲之质、雄直之气运乎其中,乃又以自立。”[7]

“大凡沈著屈郁, 阴也;奇拔豪达, 阳也。书, 阴阳刚柔不可偏陂, 大抵以合于《虞书》九德为尚。”[8]713-714这与《易·系辞上传》所说的“一阴一阳谓之道”极为吻合。《易经》为六经之首,其哲学思想深刻地影响了儒家士大夫的文艺观念,曾国藩以“卫道”自任,自然在书法中也注重阴阳两性的微妙“平衡”和“并进”。

何子贞与予讲字极相合,谓我“真知大源,断不可暴弃”。予尝谓天下万事万理皆出于乾坤二卦。即以作字论之:纯以神行,大气鼓荡,脉络周通,潜心内传,此乾道也;结构精巧,向背有法,修短有度,此坤道也。乐本于乾,礼本于坤。作字而优游自得、真力弥满者,即乐之意也;丝丝入扣,转折合法,即礼之意也。偶与子贞言及此,子贞深以为然,谓渠生平得力,尽于此矣。[5]59

夜阅《望溪集》,写零字数纸。奇横之致与自然之致,缺一不可。[9]637-638

因悟作字之道,二者并进,有着力而取险劲之势,有不着力而得自然之美矣。[9]1915

据上述材料可见,曾国藩书法讲究刚柔并济之道、理论先行,注重艺术规律的对立统一,故强调奇横之致与自然之致缺一不可,尚有一定的合理性。但以乾、坤二道拟作字之法,乐、礼之意拟作字之情态,则略有牵强附会之感。

(三)古意为佳

曾国藩对“古”韵、“古”趣颇重视,学书动以经典帖本、馆阁旧范为模范,《家书》中对子弟学书临帖的取法屡有指导,对挚友何绍基之书颇推许,何初习颜,深研南北书,守帖重规矩,汲古愈深乐愈淳,以为须藉修养之力书方有成,这些都与曾国藩学书志趣大略相合。

子贞字甚古雅,惜太大,万不能寄回。[5]82

书法亦有褚子笔意,尤为可喜。[5]151

但不知家中旧有《和尚碑》(徐浩书)及《郭家庙》(颜真卿书)否?或能参以二帖之沈着,则直追古人不难矣。[5]22

欧、虞、颜、柳四大家是诗家之李、杜、韩、苏,天地之日星江河也。尔有志学书,须窥寻四人门径。至嘱至嘱![5]836

澄弟作篆字,间架太散,以无帖意故也。[5]1254

以上辞句可见,曾国藩讲究学书有源,提倡学字要追古人、有帖意、有门径,体现了曾国藩对古法及经典审美趣味的推崇。曾国藩好古学古,进以古意为标准,亦成为其书法之基本价值观。

(四)变古出新

曾国藩于《同治五年十月十一日与纪泽书》中提到,“大家名家之作”必有“一种神态与他人不同”,需“尽变古人之貌”。意指书法在风格面貌上与经典碑帖不同,自成一家,既是自成一家,则至少在大的笔法、结构视觉倾向上异于前贤,出新自在其中矣。这种出新亦非刻意求异,而是书法家个性的充分表现。刘熙载《书概》说:“书者,如也……总之曰:如其人而已。”[8]715梁启超《书法指导》中亦云:“个性的表现,各种美术都可以……但表现得最亲切,最真实,莫如写字。”[10]曾国藩同治五年与纪泽书对此有清晰论述:

“凡大家名家之作,必有一种面貌,一种神态与他人迥然不同。譬之书家,羲、献、欧、虞、褚、李、颜、柳,一点一画,其面貌既截然不同,其神气亦无全似处。本朝张得天、何义门虽称书家,而未能尽变古人之貌,故必如刘石庵之貌异神异,乃可推为大家。”[5]2198

实际上,“尽变古人之貌”说易行难,成为“大家名家”亦非仅仅靠“貌异神异”,张扬个性,“一种神态与他人迥然不同”的境地固然难以达到,但如不具备相当的审美高度和深厚的文化内涵,只在形式上创新,仍然难成为“大家名家”。

二、《曾国藩家书》中的书法理论

书法理论不仅是对书法用笔、间架、线条特质等的论述,而且也包括对书法基本观念和审美立场、文化价值等研究性的表达。不少书法理论来源于书法实践,是书法实践经验的提炼和总结。书法理想则由于具有较强烈的理想色彩,不一定来源于书法创作者具体的书法实践,但对书法实践有非常重要的引导作用。《家书》中的书法理论主要是曾国藩对其弟、子、侄书法方面的建议及指导,文风朴实,建议具体,在用笔运势、摹帖学间架、择帖、墨法等方面均有论述。

(一)重视楷法,欧体筑基

曾国藩对修习书法大体上持有利于科举、官场公文应用的实用主义态度。封建社会印刷术不发达,科举应试、官方应用、公文往来多用小楷。“小楷成为官员们从政必备的技能之一”“而且官员们在书写小楷时必须头脑清醒,心平气静,严肃认真一丝不苟,这样利于培养为官者细致耐心,不急不躁的精神。”[5]768曾国藩在《家书》中对其弟、其子反复示范、训诫,要求“注重楷法”, 楷法包涵间架之法和笔法,曾国藩论及楷法颇为细致,连用笔换向的技法细节也详细交待。曾国藩最为重视唐代书法大家欧阳询楷书字体的学习,认为欧体影响后学甚巨,不可不学。

而每日楷书写日记……写日记须端楷。[5]80

九弟来书,楷法佳妙,余爱之不忍释手。起笔收笔皆藏锋,无一笔撒手乱丢,所谓有往皆复也…… 一曰换笔,古人每笔中间必有一换,如绳索然,第一股在上,一换则第二股在上,再换则第三股在上也。笔尖之着纸者仅少许耳,此少许者,吾当作四方铁笔用。起处东方在左,西方在右,一换则东方向右矣。笔尖无所谓方也,我心中常觉其方,一换而东,再换向北,三换向西,则笔尖四面有锋,不仅一面相向矣。[5]113

绞转之法是书法用笔的基本方法,不绞转则难以维持中锋运笔及保持笔法弹性,但曾国藩认为更为重要的是“无一笔撒手乱丢”,不仅表示书法书写态度端正严谨,而且强调以规矩严整为整体作品的风貌。

纪泽以油纸摹欧字非其所愿,然古今书家实从欧公别开一大门径,厥后李北海及颜、柳诸家皆不能出其范围。学书者不可不一窥此宫墙也。弟作字大有心得,惜未窥此一重门户。如得有好帖,弟亦另用一番工夫,开一番眼界。纪泽笔乏刚劲之气,故令其勉强习之。[5]948

以上材料可见曾国藩提倡的学习楷法的特点,即用笔讲究法度,藏锋、换笔一丝不苟。尤其强调对欧体的学习,认为“古今书家实从欧公别开一大门径”,并以此为基础,进而取法李北海、颜真卿、柳公权诸家。

(二)摹帖攫骨,间架精熟

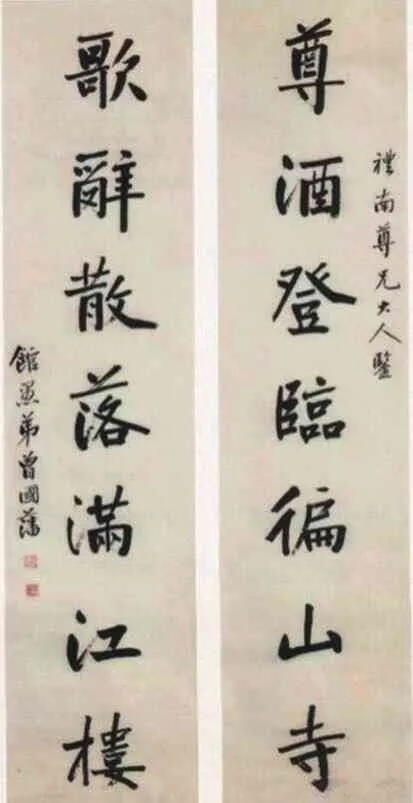

《家书》中的书法理论,“间架”是其反复论述的重点。指导子弟习书也屡屡以“摹帖”为劝,即通过油纸摹帖的办法,对字形间架比例习至精熟,从而达到 “胸有成竹”的效果。由于旧时官吏、士子文字书写任务繁重,单字书写的用时和所投入精力必然有限,若从楷书的书写实效来看,把有限的精力分配在间架结构的处理上,比分配在笔法的精致到位上更易有可见的效果。从这一点来说,曾国藩强调油纸摹帖,注重间架是有现实意义的。睡熟吟余联(见图1)即可看出曾国藩较重视间架结构的严谨准确,该帖结构以欧体为基础,兼杂柳公权中紧外松的间架之法,如“睡”“熟”“横”“余”“螭”等字,笔画较多,而曾国藩均能布白匀称,欹正得宜,笔画长短合度,一丝不苟,深得欧体间架之法。这种对书法间架结构的偏重也导致了他在书法实践中自然将“间架”与“笔法”进行分层处理。“二曰结字有法,结字之法无穷,但求胸有成竹耳。”[5]133即是强调结字之法需要胸有成竹,有足够多的牢记于心的结构程式,以供随时应用。

又须用油纸摹帖,较之临帖胜十倍矣。[5]780

用油纸摹字,若常常为之,间架必大进。[5]836

旧时油纸透明程度较差,用油纸摹字,往往看不清细节,只能“攫骨”,忽略“皮肉”,意即只能关注笔画的长短、位置,较易忽略笔法的形态变化。

图1 睡熟吟余联

写字一纸有秀劲之气,若常写不间断,必有猛进之时。余自八年起,每日用油纸摹帖,不甚间断,近日常常长进。弟亦可用油纸试摹也。[5]1335

尔学柳帖《琅琊碑》,效其骨力,则失其结构,有其开张,则无其捖博。古帖本不易学,然尔学之尚不过旬日,焉能众美毕备,收效如此神速?余昔学颜柳帖,临摹动辄数百纸,犹且一无所似。余四十之前在京所作之字。骨力间架皆无可观,余自愧而自恶之。四十八岁以后,习李北海《岳麓寺碑》,略有进境,然业历八年之久,临摹已过千纸。今尔用功未满一月遂欲遽跻神妙耶?余于凡事皆用困知勉行工夫,尔不可求名太骤,求效太捷也。[5]2100

“骨力”主要指用笔的力度。油纸摹帖看不清笔法形态,也必然导致学书者将主要的精力分配在间架的学习,简化笔画形态而只讲用笔力度。这种油纸摹帖注重间架的方法直接影响了曾国藩的书法创作。

(三)瘦硬得势,笔新求精

曾国藩提倡“摹帖取间架”的学书方法,主要精力倾向于“间架结体”方面。但结体与用笔同为一体两面,不能毫无讲究,于是曾国藩在用笔、笔法上面拈出“得势”“瘦硬”二意。书法论“势”源远流长,东汉蔡邕即有《九势》之说,意指在结构、笔画形态及运笔过程中呈现的一种视觉的势态和运动的状态。书法强调书写性,呈现线条用笔的完整运动过程,因此对“势”的自觉讲究历史悠久。“瘦硬”则与钟繇《用笔法》之“多力丰筋者圣”有异曲同工之妙。杜甫更是直言“书贵瘦硬方通神”,“瘦硬”主要是指线条苍劲挺拔的品质,毛笔柔软,所书线条难于劲健,如笔下线条能经常保持劲挺的形态,苍然的韵味,则需要较高超的运笔技巧。一般而论,采用中锋运笔,始终保持毛笔弹性的最佳状态,则易达到“瘦硬”的效果。曾国藩乃承袭前说,以论笔法之致。

泽儿问横笔磔法,如右手掷石以投人,若向左边平掷则不得势,若向右边往上掷,则与捺末之磔相似,横末之磔亦犹是也。[4]511

凡作字总需得势,务使一笔可走千里。三 弟之字,笔笔无势,是以局促不能远纵。[5]116

以“掷石、远纵”喻用笔之得势,在人体运动规律上融通互证,较为简单明了。

沅弟之字,骨秀得之于天,手稳本之于习,所欠者势与味耳。此二信瘦硬一路,将来必得险峭之势。[5]1306

识欧字意思,知颜、柳之硬,褚、欧之瘦,学书者不可不领略也。[9]19

另外,值得注意的是,曾国藩颇重视所用毛笔的新健颖利,甚至于梦中向刘石庵请益,唯记问笔:“二更三点睡,梦刘文清公,与之周旋良久,说话甚多,都不记忆,惟记问其作字果用纯羊毫乎?抑用纯紫毫乎?文清答以某年到某处道员之任,曾好写某店水笔。梦中记其店名甚确,醒后亦忘之矣。”[9]1539王潜刚《清人书评》中说:“又据曾袭侯纪泽言,文正生平事事节省,惟写字不省,每一新笔发开,无论字之多少只写一次即与子弟持去,故日日换新笔。如此安知用笔之法乎!”[11]832此说反映了曾国藩作书有好换笔之习。新笔由于毛周锋颖,行笔弹性佳,出锋精细,容易产生各种细节变化,尤其是长掠之撇、急收之钩、绞转顺收之磔等笔画更是如此,笔健颖利则可收自然顺势、细节精微之妙。如笔不佳或锋颖磨损,则往往需更高妙的运笔方法去表现细节。从《家书》中大量的关于间架结构的描述来看,曾国藩重视间架布置更甚于用笔,在用笔方面心力不及而又求佳,屡换新笔就不足为奇了。曾国藩以屡易新笔追求线条细节丰富性的做法颇具个人特色。

(四)墨借笔精,光气长新

关于书画用墨,前人多有论述。董其昌《画禅室随笔》云:“用墨, 须使有润, 不可使其枯燥。尤忌秾肥, 肥则大恶道矣。”[8]542周星莲在《临池管见》中言:“用墨之法, 浓欲其活, 淡欲其华……不善用墨者, 浓则易枯, 淡则近薄, 不数年已淹淹无生气矣。”[8]720曾国藩也颇注重墨法,其要点并非止于墨之佳否,而在于运蓄“精意”,达到“光气长新”的效果。以通常实践经验来看,“光气长新”与三方面有关:第一,墨需细磨,墨碳颗粒方能折光柔和净雅,此与墨、砚的品质有关;第二,水墨比例恰当,不因墨过浓而滞腻,亦不因水过盛而寡淡;第三,用笔疾徐轻重得当,使停留于纸面的墨厚薄适度。《家书》亦约略提及:

尔好写字,是一好气习。近日墨色不甚光润,较去年春夏已稍退矣。以后作字,须讲究墨色。古来书家,舞步善使墨者,能令一种神光活色浮于纸上,固由临池之勤染翰之多所致,亦缘于墨之新旧浓淡,用墨之轻重疾徐,皆有精意运乎其间,故能使光气长新也。[5]706

鸿儿每十日须写一禀,字宜略大,墨宜浓厚,此嘱。[5]2081

上述“用墨之轻重疾徐,皆有精意运乎其间”一语颇为重要,即曾国藩认为运笔精妙可以使墨“光气长新”。就具体实践而论,“光气长新”似乎与墨质、研墨器具、研墨方法、水墨比例、书法用纸等关系更密切。运笔技巧与墨色“光气长新”的关系究竟如何尚待研究。

(五)法贵精熟,珠圆玉润

曾国藩教导子弟写字的一个重要原因在于培养科举人才和准官僚,因此,不论是美观的考卷书写或官府文案、奏章、批示抄写都需要“匀称”“敏捷”,要“楷法精熟”。这是为了体现书者有良好的职业素养、敏捷的处事能力,并谙熟官场规矩,此为清代官员、科举士子应付烦难事务、繁剧应酬文字的必备本领[12]。“求快”还能“无一笔撒手乱丢”是一个书写难题。既要保证有完整的笔法细节,又要对不同字形间架结构恰当的视觉比例谙熟于胸,最终达到“珠圆玉润”的效果,舍大量的习字训练之外别无良方。

至于写字,真行篆隶,尔颇好之,切不可间断一日。既要求好,又要求快。余生平因作字迟钝,吃亏不少。尔须力求敏捷,每日能作楷书一万,则几矣。[5]687

无论古今何等书家,其落笔结体,亦以“珠圆玉润”四字为主。[5]908

写字要达到珠圆玉润之境地殊为不易,简言之,“珠圆”需要大量练习,以致精熟;“玉润”需要积学冶性,提升内涵,修养德性。

三、曾国藩的书法实践特点

一个人的书法理论与书法实践水平,往往不尽相符。一般来说,书法理论越具体,指引越有效,诸如用笔方法、择墨、择帖原则等,自然容易通过实践表现实效。如书法理论越抽象,则较难通过实践转化呈现,比如“刚柔兼具”“自然和谐”等理念,“萧疏”“浑厚”的意象,颇难体现于书法实践中。这种指引的实践转化效果因人而异,通常书法理论与个人个性合拍,抽象之理念与意象均可能通过书法实践转化表现到作品中;如书法理论与个人个性相左,则即使是极具体的书法理论,往往由于作者内心的抵制,实践转化时亦达不到理想效果。

曾国藩书法实践贯穿其求学、仕途始终,整体呈现两方面的特征:一方面科举、仕途对字体、写法有一定限制,比如清代馆阁体要求端楷,整齐划一,笔笔不苟,欧阳询、柳公权、颜真卿等字体都是必学之干禄书体,赵孟頫、董其昌亦受清代统治者喜爱,成为时风。从现存作品来看,曾国藩对欧阳询、柳公权、赵孟頫的书体均有过大量学习,受欧阳询、柳公权影响尤深。另一方面,曾国藩“倔强”的个性和“刚健”的审美自觉对其创作风格影响很大。虽然曾国藩的学养深厚,在认识层面上意识到“阴阳相济”“刚健寓婀娜”的文化价值,但在曾国藩对“倔强”秉性的坚持下,其书法实践层面只能做到刚健而不能兼寓婀娜。通过研究曾国藩《家书》中的书法理想和书法理论,发现曾国藩的书法理论与其实践存在不少差别。

(一)确能倔强,难寓婀娜

曾国藩论书,往往寓秉性与品格修养于书法艺术,忽视书法艺术本身的表现限度和特性。他在结构方正、笔力健劲方面赋予书法艺术“刚健”“倔强”的意蕴,在笔法上又试图加以丰富,但在实践上,往往“倔强”为主而难于“刚柔相济”。“刚健寓婀娜”仅为理论上的愿景,曾国藩教导子弟的“油纸摹帖”有明确的目的,即主要是解决“骨力间架”的问题,从《家书》来看,曾国藩极为重视书法的“骨力间架”,屡屡提及,较其他论书内容为多。

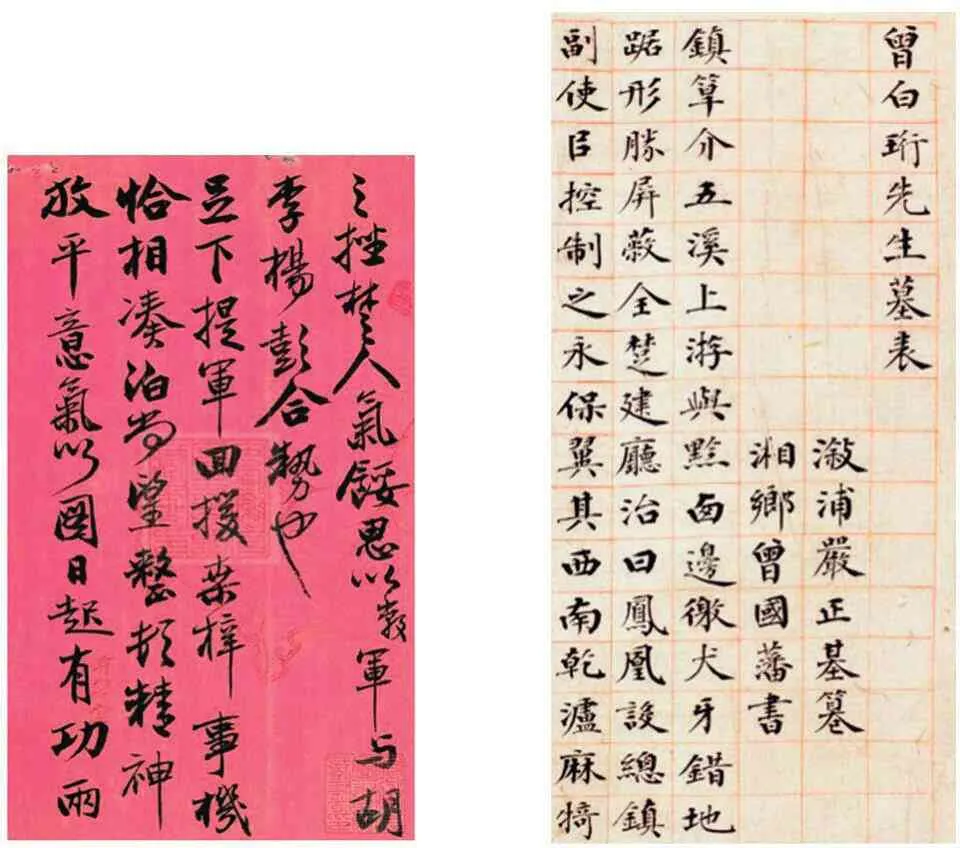

但在曾国藩的书法实践中,精妙丰富的用笔细节常被“倔强”的审美要求、“间架”与“笔法”的分层处理所排挤,从而导致倔强有余,婀娜不足。如“尊酒歌词联” (见图2)整体刚健有余而婀娜不足,联中的“登”“散”二字之捺笔形略柔软,但通篇刚强之势态不变。曾国藩试图以新笔颖锋纾此困境,但给人感觉仍然是硬汉唱小曲,只能做笔法的局部调整,无法改变整体观感。曾国藩晚年所说:“……偏于阳者取势宜峻迈,偏于阴者下笔宜和缓,二者兼并骛,则两失之矣。余心每蹈此弊。”[6]228这段话说明曾国藩晚年对自己的书法特质有较清晰的认识。简言之,曾国藩将作为成就事业的个人特质——“倔强之气”附会到书法的学习上,并作为品评书法的重要标准,导致其书法作品用笔刚有余而柔不足。虽至晚年有所反思,但终属习性已成,再难调整。

图2 尊酒歌辞联

(二)学书资于欧阳询、柳公权,兼有利弊

曾国藩学书较讲究渊源,有关曾国藩学书取法的文字摘录如下:

公作字初学颜、柳帖,在词垣兼临诸帖。[13]

古今书家实从欧公别开一大门径,厥后李北海及颜、柳诸家皆不能出其范围。学书者不可不一窥此宫墙也。[4]565

余昔学颜柳帖,临摹动辄数百纸。[4]1237

字学柳诚悬,参以王大令、董香光笔意,结构甚紧,笔下飒爽雅健,甚自许也。[9]13

从这些内容可见曾国藩早期学楷书取法大略,兼及智永、欧阳询、颜真卿、柳公权、李北海、王羲之、董其昌等,但在具体实践中受欧体影响最大,以结体“紧峭”为主,认为“古今书家实从欧公别开一大门径”, 与欧体类似的柳体自然也成为曾国藩的重要取法对象。而普遍公认与欧体风格大异的颜体,亦被曾国藩归纳至欧体风格中来。“现存尝见旧拓《颜家庙碑》,圭角峭厉,转分明,折绝类欧书,不似近日通行本之痴肥也。”[5]1306观览现存的书迹即可见其结字、用笔颇类欧阳询、柳公权,习性不磨。

在书法的价值观上,曾国藩过于重视书法的科举及官场交际意义,学习书法主要是为了功名及实际应用,至于书法中的审美及艺术规律,始终放在相对次一等的地位。封建时代,科举得利能改变一人乃至一个家族的命运,书写端正、美观正是在科举考试中取得好名次的重要因素。曾国藩期望家人科举成功光大家业,自然重视学习书法的科举功利性,曾国藩教导其子:“我先大夫竹亭公,少学赵书,秀骨天成。我兄弟五人,于字皆下苦功,沅叔天分尤高。尔若能光大先业,甚望甚望!”[5]768而且清代官僚的公文、文字应酬自不可少,有题本、奏折、表等需手书。另有文人、贤达之间日常来往酬酢,婚丧嫁娶等事均有文字应酬,或有书札(见图3),或有贺联、挽联,或拟墓志(见图4),均需手书。对书写字体、格式等有一定要求。

颜字不宜写白折,男拟改临褚、柳。[5]12

弟于正月节前专差进京,可照样办一折一学政片一清单缮递,定例须亲笔自缮。余久未作楷,故未自缮,弟能自缮否?[5]2236

如上所述,曾国藩学书法首先讲求满足官场公文、应酬礼仪所用,学习某一字体并非根据个人兴趣需求,而是根据现实需要而定。从实用角度来看,欧阳询、柳公权整饬而美观,足敷公文、应酬之用,这种实用性的学习虽然使得曾国藩书法古雅有源,但在一定程度上也制约了其书法艺术的唯美探寻和艺术个性完善。

图3 致翔冈札之一 图4 曾白珩墓表(局部)

(三)熟摹受缚,拼凑难洽

曾国藩“油纸摹帖”的学书方法对其本人的书法创作影响深远,《家书》中提到用油纸摹帖“较之临帖胜十倍矣” 。此法虽能得古人碑帖间架结构之“精意”,但所受束缚亦不言而喻,其论“生平欲将柳诚悬、赵子昂两家合为一炉,亦为间架欠工夫,有志莫遂。”[4]468曾国藩将“有志莫遂”归因于间架欠功夫未必合理。王潜刚在《清人书评》中有论:“……曾国藩,开府两江,功业文章震一时,古文尤能卓然自立,惟于书真是门外,其所论书之言,行文则佳,说理则谬。其生平思以柳、赵两家书合成一家,此非不可能者,乃其作书往往妄以半边柳字,半边赵字合成一字,此乃拼凑而非结构,盖未见赵松雪本有用柳法所书之碑,柳、赵已自然相合矣。曾又称古今书家惟取法八家,于古人师欧、虞、李、黄,今人师邓、郑、刘、王,此真不知所云。”[11]832

考查曾国藩之作,多重于收集、调和不同结体形式,未能将所学不同书风陶融自洽、自出机杼确是不争之事实。柳公权用笔之方折、结构之精密与赵孟頫用笔之俊逸、结构之宽绰风格不同,各自用笔、结体匹配完美、合作无间。如欲简单从事,移此之用笔就彼之结体,或以此偏旁与彼半字合成一字,则非牛非马,不能融合无间,并失故步。这是由于曾国藩不能摆脱“摹帖”的影响,无法顾及用笔的精到,过于迁就间架结体定式的缘故。

书法学习方法可以分层次分阶段,比如初则学笔法,次则及结构,但习至高阶,间架与用笔需相互为用。两者如一币两面融为一体,方能妙造自然。如不能将复杂的笔法与间架统一起来处理,作品效果自逊一筹。

(四)貌异神异,出新实难

曾国藩《家书》有论:“本朝张得天、何义门虽称书家,而未能尽变古人之貌,故必如刘石庵之貌异神异,乃可推为大家。”[14]内有“尽变古人之貌、貌异神异方可称大家之说”,实际上强调了个人的独创性,把独创性当做成为“大家”的最重要因素。尽变古人之貌非是不学古,曾国藩好以古为资,其尽变一说意指学古出新,且新至“貌异神异”,方可称为“大家”。应该说,曾国藩此论是极有见地的,有底蕴的艺术创新是成为经典的重要条件,遍观书史,能留名的书法大家之作有两大特征:一是笔法有源,古人童蒙临帖,书法基础大多扎实,不必细论;二是书法作品要有较强烈的视觉识别度,个性张扬,在用笔和结构形态上实现创新。曾国藩一心想融合刚健婀娜,调和柳赵,却较少自出机杼、精磨个性。石涛看重个性的发挥,其论颇值得借鉴:“古之须眉不能生在我之面目,古代肺腑不能安入我之腹肠。我自收我之肺腑,揭我之须眉。”[15]须知书法创作,笔笔承接之处心思顺畅间不容发,如不能悟入随心之境,徒事虚悬规矩、概念提点,或以集例、拼凑之法用笔结体,其书终属次一等。

蒋衡《游艺秘录》云:“临帖须运以我意,参昔人之各异,以求其同。如诸名家各临兰亭,绝无同者,其异处各由天性,其同处则传自右军。以此思之,便有入处。”[16]文中诸名家如褚遂良、欧阳询等皆早已自成面目,个性均已得到充分发展。学经典与运我意互不相碍,遂成大家。而曾国藩之书大体上始终受制于学古,个性虽有但未得到充分发展,故辨识度不高,出新较难。宋黄庭坚《以右军书数种赠邱十四》有句云:“随人做计终后人,自成一家始逼真。”[8]357实际上已经讲清楚此中道理。

四、结语

曾国藩《家书》中的书法理论有四个要点:第一,重“倔强之气”,耻有薄弱之姿,用笔讲求骨力,刚劲瘦硬。 第二,学古宗欧阳询、柳公权、赵孟頫等家,重视结构。第三,刚健寓婀娜,翼二者兼得。第四,貌异神异方可为大家。其余如墨法、用笔之法、择帖之法虽也有论述,但并不具有影响其书法风格的作用。这些理论既是曾国藩对其弟、子、侄的书法指导意见,实际上也是曾国藩个人的书法理想。将这些理论与其存世书法作品进行比较,可以对曾国藩的书法理想的实现程度有较客观的判断,同时亦对其书法认识水平、理论水平、创作水平有较为整体的了解。

总的来说,曾国藩重倔强之气,其书用笔健劲遒劲,结构方峻刚正,确有倔强之意。但曾国藩习书过于重视摹帖,偏重间架结构,且由于大量熟练的临摹而受限于间架成例,加上一味要求倔强,用笔硬挺得势,因而在具体的笔法上显得刚直无蓄,欠缺精到。曾国藩在书写时不断换新笔,是为了借重新笔的良好弹性和出锋精到的性能,恰恰是想弥补他在用笔刚直无蓄、缺少用笔细节变化的短板,但实际效果有限。此是曾国藩习书的方法大略,为其精意运墨、自有光气之类的讲究所不能掩的,这也解释了为什么曾国藩的书法总给人一种刚健有余、婀娜不足的感觉。

至于曾国藩说的和合柳公权、赵孟頫,有志莫遂,归因于间架尚欠功夫,毫不提及用笔、笔法之作用,说明了曾国藩在书法实践中认为结体比用笔重要。书法史上的历代名家均较好地解决了用笔、间架结构深度融合、化成一体的问题。譬如褚体宽博俊逸,其笔法自然舒展遒媚,山谷之书用笔如长枪大戟,其结体自然竦峙巍峨;柳公权、赵孟頫用笔结体各有其质,强合不洽,不是仅靠间架功夫好就能解决问题。曾国藩执着于间架,以此为融合不同书法风格之道,实际上是浅化问题而并不能解决问题。

最后,书法风格的“貌异神异”可以说是曾国藩的最高书法理想。科举时代,唐楷为天下共式,熏习欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫者众。而曾国藩习欧阳询、柳公权等家积习较深,受缚太严,不能突破藩篱,机杼自运,难以形成强烈的个人书法风貌,最终在书法实践上未能达到一个开宗立派的高度。