文化语境观下中国防疫话语的认知隐喻研究

----以《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书为例

李 雪,张 鑫

(郑州大学 外国语与国际关系学院,河南 郑州 450001)

当前,新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延。为了记录中国人民抗击疫情的伟大历程,与国际社会分享中国抗疫的经验做法,阐明全球抗疫的中国理念、中国主张,我国政府于2020年6月7日发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书(1)本文中所引语句均来自国务院新闻办公室网站于2020年6月7日发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书(http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1681801/1681801.htm)。以下简称“抗疫”白皮书。。“抗疫”白皮书包括前言、正文、结束语,正文分为“抗击疫情的艰辛历程”“防控和救治两个战场协同作战”“凝聚抗击疫情的强大力量”和“共同构建人类卫生健康共同体”四部分。“抗疫”白皮书的发布意义重大,概念隐喻理论可以提供一种从文化语境解读该文本的视角。

现代认知语言学研究表明,隐喻是人们理解和表达抽象概念的重要认知方式[1]1。概念隐喻以具体的、熟悉的、较容易理解的概念去理解和表达抽象的、陌生的或较难理解的概念。隐喻的跨域映射不是任意的,受到人们身体经验和文化经验的制约,不同文化语境下隐喻蕴含的思维方式和文化内涵存在差异[2]。关于概念隐喻的研究已表明,许多概念隐喻为大多数语言所共有,体现出概念隐喻的跨语言共性或普遍性;同时,不同语言之间又表现出概念隐喻的差异性。造成其差异性的原因是什么?科威塞斯(Zoltn Kövecses)指出两类原因:不同的认知偏好(或方式)和不同的经验[3]73。这里,“不同的经验”即构成隐喻使用的语境,包括不同的社会-文化环境、社会和个人历史、社会与个人关注等。科威塞斯认为文化是其成员共享的、意义产出的系统,人们会在文化语境诱导下选择固化隐喻或创造新颖隐喻[3]75。

目前国内外关于概念隐喻的研究不少,但尚未有学者对以抗击新冠肺炎疫情为主题的政治语篇进行概念隐喻分析。本文将从文化语境视角对“抗疫”白皮书进行概念隐喻研究,以期帮助人们理解中国抗疫行动背后深层的文化底色。

一、概念隐喻与文化语境

莱克夫(George Lakoff)和约翰逊(Mark Johnson)在《我们赖以生存的隐喻》一书中提出了概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory),认为隐喻是以一个领域的概念去理解、表述另一领域概念的一种认知方式,是两个概念域间的跨域映射[1]113。经过多年的发展,概念隐喻研究取得了丰硕的成果,但也存在一些问题和挑战。科威塞斯指出目前概念隐喻研究忽视语境在隐喻意义理解和建构中的作用,他突出强调语境在隐喻理解和产出中的重要性[3]6。

作为概念隐喻的一种重要语境,文化语境对隐喻的识别和理解起着重要作用,如不同文化语境中的人们在时间移动隐喻(Moving Time metaphor)和自我移动隐喻(Moving Ego metaphor)的理解和使用上存在差异[4]158。莱文(Robert V. Levine)和洛伦萨扬(Ara Norenzayan)用步行速度、人们等待邮政服务的时间以及与国际标准相比的公共时钟的准确性等三个指标来测试31个国家城市居民的生活节奏[5]180,结果发现,来自西欧和日本的8个国家总体上生活节奏更快,非工业化国家排名则靠后。李恒、曹宇对不同国家和地区的人们如何回答“Next Wednesday’s meeting has been moved forward 2 days. Which day is the meeting now that it’s been moved?”(下周三的会议前移两天,会议改在哪一天举行?)进行了研究。他们发现,不同社会文化背景下人们的生活节奏不同,对“下周三的会议前移两天”的理解也不同:快节奏生活中的人们感受到更大的时间压力,更容易采用“时间移动”视角,表现为将会议时间提前到下周一的解读倾向;而在生活节奏慢的国家人们完成日常任务的时间压力更小,时间安排更加灵活,更容易采用“自我移动”视角,表现为将会议时间推迟到下周五的解读倾向。

此外,文化语境也影响隐喻的产出。在欧美传统文化中,人们认为,四种液体(痰、黑胆汁、黄胆汁和血液)和与它们相关的温度调节着人体的生命过程,决定了人的性格类型,被用来解释一些医学问题。根据体液学说,西方人一般认为“愤怒是加压容器中的热液体”(Anger is a hot liquid in a pressurized container),进而产生了“愤怒是热”(ANGER IS HEAT)隐喻[6]396。相比之下,於宁认为,中国文化中“怒”与“气”是紧密相连的,当气在体内升起时,就有了愤怒,产生了“怒气冲天”“肝气郁结”等表达[7-8]。由此可见,特定文化语境影响人们对隐喻概念的创造。

二、“抗疫”白皮书中的隐喻类型

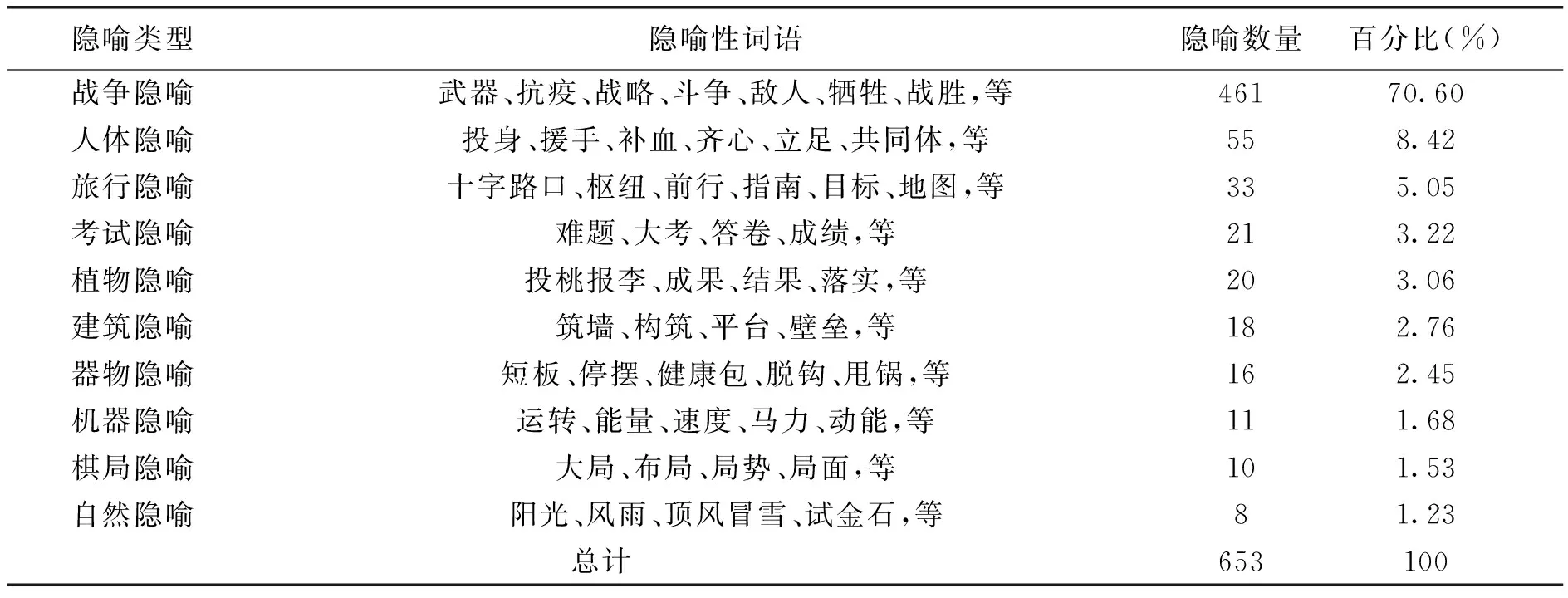

笔者运用Pragglejaz Group 提出的隐喻识别程序(Metaphor Identification Procedure,简称MIP),对“抗疫”白皮书进行隐喻考察与分析[9]。首先通读文本建立对语篇的大致理解,接着确定语篇中的词语单位,并探讨词语的基本含义和语境含义,标记出具有隐喻性含义的词语。运用MIP方法,一共识别出10种隐喻,它们的源域依次是战争、人体、旅行、考试、植物、建筑、器物、机器、棋局和自然。隐喻类型分布如表1所示。

表1 “抗疫”白皮书中隐喻类型及所占百分比

从表1可以看出,在“抗疫”白皮书中,运用最多的隐喻类型为战争隐喻,占比约70%,以绝对优势占据重要地位。除此之外,人体隐喻、旅行隐喻和考试隐喻出现频次也位居前四位。它们蕴含丰富的中华文化内涵,在“抗疫”白皮书构建和传达意义的过程中发挥了重要作用。本文将分析这四种隐喻类型如何帮助建构抗击新冠肺炎疫情行动中所体现出的中国精神、中国智慧和中国文化等语篇意义。

三、“抗疫”白皮书的概念隐喻分析

(一)战争隐喻

1. 战争隐喻的定义

战争是敌对双方为达到各自不同目的而进行的战斗;作战方需要作出一系列的战略决策来调动资源展开进攻和防守;战争中既有上到统帅、下到士兵的作战军队,也有虽不直接参与战争但受到战争影响的平民百姓;战争是在一定时间和空间内展开的一系列事件,在不同时期发动不同性质的战斗,具有阶段性;战争具有危险性和紧迫性;等等。关于战争的知识为人们熟知,因此,“战争”经常被用来建构对其他抽象事件的理解。战争隐喻,即是以战争领域的概念去理解和表达其他抽象事件的认知方式,能够突出事件的对抗性、危险性和紧迫性。此次新冠肺炎疫情作为重大突发公共卫生事件,正是这样一种充满了对抗性、危险性和紧迫性的事件,“抗疫”白皮书中大量运用战争隐喻来对其进行描述。

2. “抗疫”白皮书中的战争隐喻

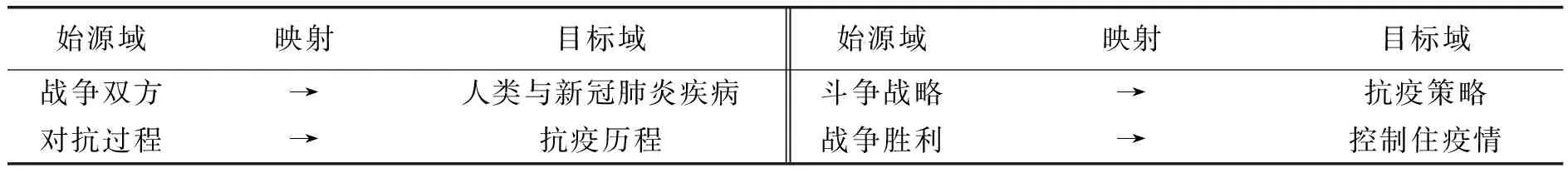

在“抗疫”白皮书中,以“战争”为始源域理解“抗击新冠肺炎疫情”这个目标域,构成“抗击疫情是战争”这一隐喻。战争这个概念域中包含敌人、对抗、将帅、战士、战略、防线和胜利等概念,映射到抗击新冠肺炎疫情这个目标域中,可以帮助理解、表达这样的思想:人类应对新冠肺炎疫情是一场战争,中国人民在党和政府的领导下,采取“最全面最严格最彻底的防控措施”,最后取得了抗击疫情的重大战略成果。“抗疫”白皮书中战争隐喻的部分映射关系如表2所示。

表2 战争隐喻中的映射关系

相关语句如下:

例1:这是一场全人类与病毒的战争。面对前所未知、突如其来、来势汹汹的疫情天灾,中国果断打响疫情防控阻击战。……14亿中国人民坚韧奉献、团结协作,构筑起同心战疫的坚固防线,彰显了人民的伟大力量。

例2:疫情发生后,全国上下紧急行动,依托强大综合国力,开展全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战,全力支援湖北省和武汉市抗击疫情,在最短时间集中最大力量阻断疫情传播。

例3:医务工作者白衣执甲、逆行出征。……54万名湖北省和武汉市医务人员冲锋在前,4万多名军地医务人员第一时间驰援湖北省和武汉市,数百万名医务人员战斗在全国抗疫一线。他们……争分夺秒、舍生忘死、连续作战……用血肉之躯构筑起阻击病毒的钢铁长城……他们与病毒直面战斗……付出巨大牺牲……

3. “抗疫”白皮书中战争隐喻的中国文化语境

人类历史上发生过无数次大大小小的战争,中国从古至今也经历了无数次战争。独特的历史经验、社会环境和民族气质让中国人民形成了特有的战争策略、战斗精神和作战能力。这次突如其来的疫情被看作是一场战争,中国人民在党中央这个“将帅”的领导下,坚韧奉献、守望相助,取得了重大战略成果。例1使用具有对抗张力的战争隐喻来动员人们投身抗疫行动,将复杂的抗疫事件与战争类比,帮助人们理解抗疫行动的紧迫性、严肃性。例2中的“人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战”等表述可以体现中国共产党的战争智慧。例3中“白衣执甲、逆行出征”“冲锋在前”“舍生忘死”“连续作战”等词语连用,让人感受到“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的无畏气概,体现了抗疫医务工作者身上视死如归的精神。“冲锋”出自《魏书·肃宗纪》,原文为“妖党狂丑,必可荡涤,冲锋斩级,自依恒赏”[10],形容向敌人迅猛前进,进行战斗,在此处将医务人员看作进攻者,在抗击新冠肺炎疫情这场战斗中冲锋陷阵,阻断病毒传播。“出征”出自《易·离》,原文为“王用出征,有嘉折首,获匪其丑,无咎”[11],与“逆行”结合形容医务工作者面对严重疫情不怕牺牲的勇气和与病毒直面战斗的魄力。描写医务工作者的“出征”“冲锋”“驰援”“战斗”“牺牲”等隐喻词语,与革命战争年代里视人民利益高于一切、舍生忘死、奋勇向前的共和国英模形象结合,使得这种革命的英雄主义精神在当下抗击新冠肺炎疫情的行动中再放光芒,发挥了示范和激励作用。相比之下,部分西方国家使用战争隐喻时,在国家之间划分敌我,借流行性疾病污名化中国,将疫情政治化,炮制“中国病毒论”“中国源头论”“中国隐瞒论”“中国责任论”等论调,可以解读出西方国家的霸权主义思想。可见,不同文化语境下形成的战争隐喻存在差异。

(二)人体隐喻

1. 人体隐喻的定义

认知世界遵循由近及远、由具体到抽象的规律,人类最先认识身边有形、具体的东西,包括人体及器官,然后会用已经熟悉的东西(包括身体及器官)来认知和描述其他事物,尤其是无形、抽象、难以定义的事物[12]。人体隐喻是人们将对人体的认知结果当作始源域映射到不熟悉或抽象事物的目标域上形成识解,从而更好地认识世界。人体隐喻是人们认知世界的外在物化形式,是人类与外部世界长期互动的结果[13]。人们将对“山”的认识和对人体的认知联系起来,形成了“山顶”“山腰”和“山脚”等隐喻性表达;将人体的不同部位映射到具体的事物域,形成了“洞口”“树皮”和“门把手”等隐喻性表达;将人体的概念域投射到抽象的概念域,形成了“眉目”(指头绪)、“骨肉”(指至亲)和“心腹”(指亲信)等隐喻性表达。由此可见,人体隐喻在人类认知发展中处于重要地位,可以让人们更简单、便捷地认识世界。

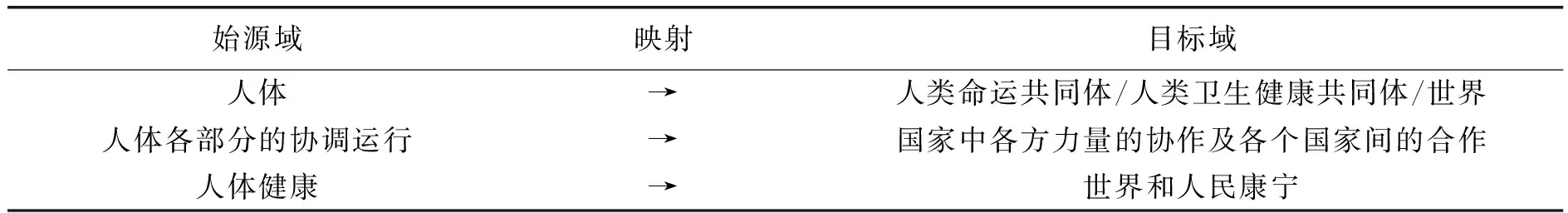

2. “抗疫”白皮书中的人体隐喻

“抗疫”白皮书运用人体及人体不同的部分头、眼、肩、手、足、心等作为始源域和疫情防控中“人类卫生健康共同体”目标域构成映射,表述抗击新冠肺炎疫情的相关情况。人体隐喻的部分映射关系如表3所示。

表3 人体隐喻中的映射关系

相关语句如下:

例4:……湖北省要把疫情防控工作作为当前头等大事,采取更严格的措施,内防扩散、外防输出……

例5:……既要立足当前,科学精准打赢疫情防控阻击战,更要放眼长远,总结经验、吸取教训,针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,完善重大疫情防控体制机制,健全国家公共卫生应急管理体系。

例6:开拓多元化市场,加快压减外资准入负面清单,持续扩大外资市场准入,为企业“补血”“减负”“拓空间”。

例7:中国主张,各国应为全人类前途命运和子孙后代福祉作出正确选择,秉持人类命运共同体理念,齐心协力、守望相助、携手应对,坚决遏制疫情蔓延势头,打赢疫情防控全球阻击战,护佑世界和人民康宁。

3. “抗疫”白皮书中人体隐喻的中国文化语境

自古以来,中国文化中就有“近取诸身,远取诸物”的说法,把人体有关特点、相关状况作为观察周围事物的参照[14]28。这可以解释“抗疫”白皮书中出现的一些人体隐喻表达。

例4、例5使用了“头等”“立足”和“放眼”等隐喻词语。“头”位于人体的最顶端,具有重要的功能和地位,以“头等大事”来凸显疫情防控工作的刻不容缓。“足”作为人体的支撑部分,发挥着基础作用,以“立足当前”来说明应对疫情必须首先解决好当下的问题,而非好高骛远,空谈误国。“眼”是心灵的窗户,是人们观察世界、获取信息的主要工具,双脚站立不动,眼睛可以看到身体去不到的远方,“抗疫”白皮书以“放眼长远”来强调抗击新冠肺炎疫情不应满足于当前疫情的控制,而要能一直避免疫情的影响,甚至在将来做到防患于未然,即做好疫情防控常态化工作。例6以“补血”来说明党和政府帮助企业应对新冠肺炎疫情的冲击,为受影响企业解决困难,激发国有企业、中小微企业等充分发挥主动性和创造性,促进社会经济恢复正常、健康发展。

中华文化思维具有整体性的特点,这在中医文化中体现得尤其明显。中医认为,人体是气、形、神的统一体,是由五脏六腑、经络关节、气血津液共同组成的有机整体,只有各个部分协调运行,才能维持人体健康的状态。这反映在抗疫防疫工作中,各方须各司其职,共同抗击疫情,维护全世界、全人类的康宁。《黄帝内经》中曾描述:“心者,君主之官也,神明出焉……主不明,则十二官危。”[15]以人体不同的脏腑和朝廷君臣作比较,“心”是地位最高的君主。同时,“心”是“储存‘灵性’的特殊器官”,有感觉,可以“思”,才有了孟子著名的“心之四端”说[16]。因而,“抗疫”白皮书多次提及的“秉持人类命运共同体理念”即解决“心”之根本问题。全球疫情防控工作中,各国需要摒弃戒心和偏见,在人类命运共同体理念指引下,齐心协力、守望相助,携手应对、共克时艰,以“护佑世界和人类康宁”。

中医文化对“人体”的阐述中也蕴藏着中华和合文化的核心理念,强调人体的“阳阴调和”,与《淮南子·天文训》中“阴阳和合而万物生”、《国语·郑语》中“和实生物,同则不继”等表达[17]是一致的。“和”不等同于“同”,这体现在“抗疫”白皮书中就是我国在抗疫行动中采取的差异性诊疗策略、差异化交通管控、差异化防控以及倡导不同国家和地区在全球抗疫中承担不同的责任。

与中医整体观不同,西方国家强调个体,崇尚个人主义,在疫情灾难来临之初,政府不强制戴口罩、不采取隔离措施等,造成了局面的失控。因此,在全球化的今天,世界成为“地球村”,中医整体观也启示集体主义和个人主义应互补融合。

(三)旅行隐喻

1. 旅行隐喻的定义

旅行隐喻借旅行者在日常生活中向目的地行进的体验,将抽象的事件进展概念化为日常旅行体验。一段旅行有起点、前进方向、终点,有旅行者、路标,路途中可能会遭遇曲折和坎坷,但只要旅行者不懈努力、沿着正确的道路走下去,最终会到达旅程的终点。莱克夫和约翰逊提出“爱情是旅行”(LOVE IS A JOURNEY)的概念隐喻[1]45,将爱情之旅中的爱人看作是旅行者,两者间的爱情关系是交通工具,共同的生活目标是目的地,爱情中遇到的挫折对应旅途中的困难。将已知的旅途知识和抽象的概念之间建立对应关系,可帮助人们拓展其认知概念系统。

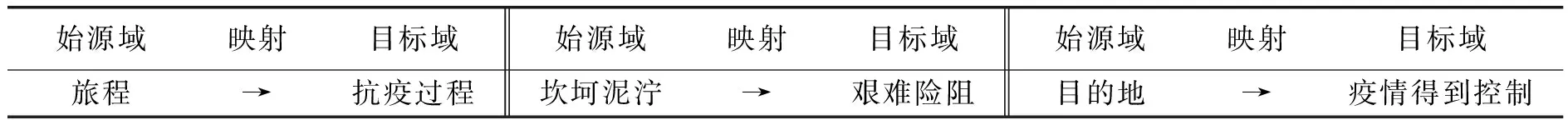

2. “抗疫”白皮书中的旅行隐喻

“抗疫”白皮书运用旅行隐喻来反映抗击新冠肺炎疫情的艰辛历程,旅行是始源域,抗击疫情是目标域。抗击疫情中不同类型的参与者都是旅行者,他们的共同目标是战胜疫情,在抗疫旅途中会有岔路和坎坷,会遇到挫折和困难,需要同行者团结向前,一起朝目的地迈进。通过旅行这个人们熟知的概念,映射抗击新冠肺炎疫情过程,让读者更加深入了解此次抗疫历程的伟大。“抗疫”白皮书中旅行隐喻的部分映射关系如表4所示。

表4 旅行隐喻中的映射关系

相关语句如下:

例8:为记录中国人民抗击疫情的伟大历程,与国际社会分享中国抗疫的经验做法,阐明全球抗疫的中国理念、中国主张,中国政府特发布此白皮书。

例9:……中方愿同世界卫生组织和国际社会一道,共同维护好地区和全球的公共卫生安全。

例10:面对严重危机,人类又一次站在了何去何从的十字路口。

例11:利用大数据技术绘制“疫情地图”……

例12:……实现“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”,遏制了疫情大面积蔓延,改变了病毒传播的危险进程。

例13:……习近平总书记亲自指挥、亲自部署,统揽全局、果断决策,为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。

3. “抗疫”白皮书中旅行隐喻的中国文化语境

旅行隐喻在中国文化中源远流长,人们常常把人生比作是一场旅行,从出生到死亡,人生旅途中会遇到各色的风景,会有迷惘的十字路口,也会在驿站短暂休憩,等等。古代中国人已经学会用旅行这一熟悉的切身体验去描述一些抽象的事情。例如:屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”把人生看作是一次远途修行,陆游的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”把人生中遇到的困难看作是旅途中的坎坷阻碍,等等。受农耕文化影响,中国人民历来安土重迁,加之古代旅行多舟车劳顿,中国文化中有“世难那堪恨旅游”的说法,隐含着旅行艰险劳累、旅途漫漫的意味。同时,在古代信息闭塞、交通落后的情况下,旅行需要向导指引方向,帮助旅行者到达目的地。《大慈恩寺三藏法师传》第一卷曾记载胡人石槃陀是玄奘西行于瓜州一带时的向导,这是中国旅行文化具有方向、向导等元素的印证。由此可知,旅行隐喻深深根植于中国人的身体与心灵,并成为中国文化中一些基本概念的隐喻结构。借旅行隐喻来描述此次新冠肺炎疫情防控工作,能激发读者对抗击疫情艰辛的切身感受,从而提前做足准备,保持积极良好的心态。

在例9中,人们把抗击新冠肺炎疫情的过程看作是一场旅行,在抗疫之旅中,中国和其他各国都是旅行者,共同朝着遏制疫情蔓延的目的地前进,在这一过程中,中国愿和其他国家同行,共同维护地区和全球的公共卫生安全。然而,抗击疫情的旅途会遇到各种困难和挑战,如可能路经例10中让人迷茫的“十字路口”,但中国这位旅行者没有轻言放弃,会利用大数据技术绘制“疫情地图”(例11),根据地图选择合适的道路,进而改变病毒蔓延的“危险进程”(例12)。“抗疫”白皮书通过“危险进程”等隐喻表达,突出此次抗疫之旅中正确指领的重要性。例13中,习近平总书记统筹全局、为抗击疫情指明了方向,保证抗疫工作向着正确方向努力,最终到达取得抗疫胜利的目的地。相比之下,西方国家缺乏正确和有力的引领,不能迅速进入全面抗击新冠肺炎疫情的紧急状态,放纵和疏忽的态度最终导致了疫情的蔓延。

另外,旅行途经不同地方隐含着旅行者对自身文化的审视和迁移,涉及文化自信与文化交流、保护等。国务院发布“抗疫”白皮书和疫情防控指南,可归类于这种自我审视、文化交流,在一定程度上体现了文化自信。

(四)考试隐喻

1. 考试隐喻的定义

考试是人们比较熟悉的话题,每个人一生中会经历各种各样、或大或小的考试。我国是世界上最早采用考试制度选拔官员的国家,形成了独具特色的考试文化。考试隐喻以人们在考场上真实的考试来映射非真实考试的事件或活动,比如人类应对新冠肺炎疫情这一重大突发公共卫生危机。将抗击新冠肺炎疫情看作是一场考试,新冠肺炎病毒的传播不受国籍、肤色、经济发展水平等因素制约,这与考试中对所有人采用相同的试卷一样,是“公平”的。试卷成绩会有高低之分,考试排名也有前后之别,对应到抗击疫情大考中不同国家和地区防控疫情的效果也会有好坏之分。

2. “抗疫”白皮书中的考试隐喻

“抗疫”白皮书运用考试隐喻来描述抗击疫情行动,考试是始源域,抗疫行动是目标域。在抗击疫情这场考试中,每个国家、每个地区、每个人都是考生;病毒与全人类开战,有人的地方就是考场;疫情大考中会遇到各种难题,但人们以积极的心态备考应考,认真思考,不断尝试战胜疫情的解题思路,谨慎答题;功夫不负有心人,武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果,疫情防控阻击战取得重大战略成果,我国给抗击新冠肺炎疫情大考交上了一份令人满意的答卷,取得了不错的成绩,但这样的成绩来之不易。考试这个耳熟能详的概念能帮助读者更好地认识抗击疫情的艰难和取得胜利的不易。“抗疫”白皮书中考试隐喻的部分映射关系如表5所示。

表5 考试隐喻中的映射关系

相关语句如下:

例14:新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,对中国是一次危机,也是一次大考。

例15:积极借鉴以往经验,紧密结合中国国情,遵循流行病学规律,探索行之有效的方法手段,用中国办法破解疫情防控难题。

例16:……对一个拥有14亿人口的大国来说,这样的成绩来之不易。

3. “抗疫”白皮书中考试隐喻的中国文化语境

中国的考试最早可以追溯到夏商周时期,从古至今,选拔人才的重要途径就是考试,如大家熟悉的科举考试。从科举考试到现代重视素质和能力的考试,中国形成了具有民族特点和时代特色的考试文化。“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”就是唐代诗人孟郊参加科举考试金榜题名后的自我表达。考试隐喻在中国文化中是一种常见的语言现象。现代社会,考试制度经过不断变革和发展,依然具有强大的生命力,考试文化深刻影响着人们的价值观念。例14把新冠肺炎疫情看作是一次对我国的严峻考验,从国家到个人都是这次考试的考生。在这次疫情大考中,我们遇到了各种难题(例15),也采取了许多行之有效的方法克服困难、解决问题,如戴口罩防止人群交叉感染、设置“一米线”避免近距离接触、加强交通卫生检疫等,形成了特色鲜明的“中国办法”。在抗击疫情的考试中,广大人民群众充分发挥各自聪明才干,团结协作,在疫情答卷中书写正确答案,取得了优异的成绩(例16)。在“抗击疫情是考试”这个概念隐喻中,作为答题的考生,中国共产党、中国政府、中国人民认真解答抗击疫情过程中遇到的一个个问题、难题,为取得好成绩而努力奋斗。这次疫情考试也是党执政理念和执政效能的试金石,经过此次疫情磨砺,中国人民更加深切地体会到,中国共产党的领导是狂风暴雨中最重要的保障、最可靠的依托。在此次疫情考试的试后反省中,中国向全世界倡导建设惠及全人类、高效可持续的全球公共卫生体系,筑牢保障全人类生命安全和健康的坚固防线,构建人类卫生健康共同体。

考试具有甄别与选拔的功能,一举鉴定各国抗击疫情的表现好坏。网络中也有文章以考试为喻点评各国抗疫表现:中国考生严谨稳重,在疫情大考中能很快进入状态,尽管试题难度很大仍能高质量完成答卷,整个答题过程认真细致。尤其是面对一些如“武汉封城”等超难题目时,也能沉着冷静书写答案,并在完成上半场考试之后,核对检查、戒骄戒躁,努力使答卷尽善尽美,最终在疫情大考中脱颖而出,成绩优异。而西方国家在此次疫情考试中没有交上令人满意的答卷,尤其是“美国考生”,在考试之始漫不经心,开考之后抱怨命题不在考纲内,甚至认为监考老师“世界卫生组织”包庇其他考生,并借机“甩锅”,答卷上,“紧急医疗物资短缺”等基础题失分较多,发挥失常,成绩不佳。

本文运用MIP隐喻识别方法在“抗疫”白皮书语篇中识别出10种隐喻类型,从文化维度对其中数量位列前四的概念隐喻进行分析解读,发现“抗疫”白皮书通过“抗击疫情是战争”“人类卫生健康共同体是人体健康”“抗疫历程是旅行”和“抗击疫情是考试”等概念隐喻,分享中国抗疫的经验做法,阐明全球抗疫的中国理念、中国主张,在国际社会中表现了中国作为负责任大国的担当,进而提升了中华文化影响力。

——为团结抗击新型冠状病毒而作