论《诗经》征役诗的家园情怀

管宗昌

(汕头大学 文学院,广东 汕头 515063)

征役诗是《诗经》众多题材内容中的重要一类,本文所论征役诗指内容与战争行役相关的诗歌,其中既包括行人在外,同时也包括与行役之人在外相关的室家思妇题材。

一

纵观《诗经》征役诗,不难看出这些诗歌最为基本的情感内涵表现为对于离开家园的不甘和回归家园的渴盼。

《邶风·击鼓》:“击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。”(1)所引《诗经》原文未特意标出者,均出自孔颖达《毛诗正义》,见阮元校刻《十三经注疏》,中华书局,2009.毛序认为这首诗的主旨是:“怨州吁也。”[1]150方玉润则认为是:“卫戍卒思归不得也。”[2]128虽对主旨认定有异议,但从诗句本身并不难看出作者对家园的眷恋,虽然“土国城漕”也属劳顿,但是这些“南行”的戍卒仍然显示出对他们的羡慕。因为“土国城漕”不必离开家园,这一羡慕之下尽显作者的家园情怀。在“平陈与宋”之后,“不我以归,忧心有忡”,则显示出作者对于回归家园的时时渴盼,战事结束不能回归让他忧心不已。这首诗集中展现了浓郁的家园情怀。

《小雅·采薇》同样也是这种情怀的直接展现:“采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。”作者反复颂唱“曰归曰归”,在岁月的流逝中不断积淀对于回归家园的期盼。

这种家园情怀是《诗经》征役诗的主基调,有时是如上的直接颂唱,有时则以变相的方式展现。

首先,通过征役的漂泊零落之苦,展现对于家园的怀念。漂泊零落之苦是这类诗歌常见的内容。如《采薇》:“忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。”“王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来。”诗句中既有对回归家园的直接颂唱,也有对于征役中漂泊零落之苦的描绘:“载饥载渴”“不遑启处”,展现的是饥渴苦难,而且这种苦难明显与回家的渴盼交融汇通,家与外、乐与苦,形成鲜明对比。

《豳风·东山》集中描写征役归来途中的感受,久久行役的苦难,没有让回家的士卒欣喜若狂,而是充满了复杂的情绪,整首诗歌沉浸在“零雨其濛”的低徊氛围之中,如同在生死争斗之后的舔舐伤口,复杂而忧伤。“蜎蜎者蠋,烝在桑野。敦彼独宿,亦在车下。”这种如同野虫一样的苦难生活久久烙印于作者的脑海,以至在归途中还似伤口,让他情不自禁地时时舔舐。《小雅·渐渐之石》中“渐渐之石,维其高矣。山川悠远,维其劳矣”,则是对于山川辽远、长途奔袭劳顿的书写。

行役在外,将士们特别是底层士卒遭遇苦难是必定的事实,饮食缺乏、居处无所、奔袭劳顿是这些苦难的基本体现。对这些苦难的忧伤描写与沉痛回忆,反映的是作者最为本真的生理感受,没有过多的情操、道德、理想等的捆绑。而苦难的描写经常与回归家园的渴盼交汇,衬托出对家园生活安逸舒适的向往,两相对举,一喜一恶斑斑可见。

其次,对长期和超期行役的厌倦与不满。远离家园出外征役,对于士卒而言已属不悦。而超出约定期限的征伐无度,无疑更加重了征人对征役的厌恶之情。

《小雅·杕杜》云:“王事靡盬,继嗣我日。日月阳止,女心伤止,征夫遑止。”作者对“王事靡盬”耿耿于怀,没有止息的征伐,日复一日地延长行期,让行人痛苦不堪。《东山》中“慆慆不归”,《采薇》中“曰归曰归,岁亦莫止”,《击鼓》中“平陈与宋,不我以归”“于嗟洵兮,不我信兮”,都是这种情绪的反映。久久在外,临近岁暮仍然不得回归,当权者不守信用、当归不归都使这些怨愤更加浓郁。

对期限的关注,同样是在无奈行役情况下,对回归家园的期盼。此时的期限就是回家的契机和期盼,而无休止的征伐与失信自然就击碎了征人的愿望,引发伤感和不满。

再次,与家中人的相互牵念也是家园情怀的集中表现。这种表现方式在《诗经》征役诗中也属常见形态,其中还包括一些与征役相关的思妇诗。

《东山》从第二段唱出“不可畏也,伊可怀也”之后,最后两段集中展现了回家途中对夫妻之情的回味。不论是作者想象自己妻子在家无限思念自己:“鹳鸣于垤,妇叹于室。”还是回忆当年结婚之时的场景:“之子于归,皇驳其马。亲结其缡,九十其仪。”这首诗浓浓的家园意识都深深沉浸在这种牢固的夫妻感情之中。《东山》中的这位妻子成为征人心目中最为重要的家的符号。征人和妻子的思念是夫妻情感的自然展现,这种思念之情是夫妻关系的重要纽带,诗歌在这种相互思念的吟唱中,展现的是征人对家园的向往。那里除了有居所,更重要的是有家的基本纽带----夫妻。《东山》中还回忆了当初的婚礼,这一合礼合俗的盛大婚礼,是征人心目中夫妻情感的象征,更是对夫妻关系的进一步确认。经过盛大婚礼的妻子,她无疑是征人心目中家的符号。这种牢固而温存的夫妻关系的确认,正是浓重家园情怀的展现。

这种夫妻情感的确认有时以思妇诗的形式展现,如《卫风·伯兮》中女主人公因为丈夫在外征役,而“首如飞蓬”“愿言思伯,使我心痗”,表达了自己对丈夫的忠贞与深沉思念。《王风·君子于役》也是以女主人公口吻,触景伤情思念在外行役的丈夫,希望他早日归来。何平分析此诗时说道:“人的生理、情感和心理同大自然的生命节奏,同趋于平和安宁,家的意识,在农耕文明的底色上弥漫、渗透出来。”[3]这类诗歌中,集中表现的都是夫妻之间深沉真挚的思念之情,宣示的是牢不可破的夫妻关系,具有浓厚的农耕文明底色下的家园情怀。

当然家园之中除了夫妻关系之外,还有父母兄弟。如《魏风·陟岵》:

陟彼岵兮,瞻望父兮。父曰:嗟!予子行役,夙夜无已。上慎旃哉,犹来!无止!

陟彼屺兮,瞻望母兮。母曰:嗟!予季行役,夙夜无寐。上慎旃哉,犹来!无弃!

陟彼冈兮,瞻望兄兮。兄曰:嗟!予弟行役,夙夜必偕。上慎旃哉,犹来!无死!

三段文字,写行役者登上山岗,想象自己的父亲、母亲、兄弟对自己的牵念,可谓构思巧妙,一箭多雕,表达了多重情感。既有自己对父母兄弟的思念,也有父母兄弟对自己的思念,还有行役危难的暗写等。这种深沉真挚的父母兄弟之情,是征人远方的家园的基本组成要素。这份情感写得越是动人真挚,征人的家园情怀表达得就越加深沉。

总之,家园情怀是《诗经》征役诗的基本情怀,这种情怀有时展现为对零落苦难的厌恶,有时表现为对回家期限的渴盼,有时更表现为对于基本家庭情感的温存。这类诗歌的家园情怀往往同征战行役形成鲜明的矛盾和对立,很少道德、理想等捆绑,表现得较为单纯,我们姑且称之为“单纯型作品”。

二

除以上情感外,有的诗篇还表现出更为丰富的内涵,展现出《诗经》征役诗的另一种形态。《秦风·小戎》的笔调就与上述诗歌有所区别:

小戎俴收,五楘梁輈。游环胁驱,阴靷鋈续。文茵畅毂,驾我骐馵。言念君子,温其如玉。在其板屋,乱我心曲。

诗歌以女主人公的口吻展开叙述,前半部分以铺排之法对小戎内外、车马之容的描写,可谓后世赋作的滥觞。这一细致的描绘从车外到车内、从车到马,尽显车马的文章威仪。车马描写的背后是对使用者----君子的赞扬,诗歌进入直接抒情,夸赞君子并表达对君子的思念。

《左传·桓公二年》记载桓公取郜大鼎于宋被认为是非礼行为,臧哀伯进谏道:

君人者,将昭德塞违,以临照百官,犹懼或失之,故昭令德以示子孙:是以清庙茅屋,大路越席,大羹不致,粢食不凿,昭其俭也。衮、冕、黻、珽,带、裳、幅、舄,衡、紞、紘、綖,昭其度也。藻、率、鞞、鞛,鞶、厉、游、缨,昭其数也。火、龙、黼、黻,昭其文也。五色比象,昭其物也。锡、鸾、和、铃,昭其声也。三辰旂旗,昭其明也。夫德,俭而有度,登降有数。文、物以纪之,声、明以发之,以临照百官,百官于是乎戒懼,而不敢易纪律。[4]

他从俭、度、数、文、物、声、明七个方面集中论述了“德”的表现方式。对比《小戎》中女主人公对君子所乘车马的描写不难看出,其铺叙描写的最终落脚点都在于“言念君子,温其如玉”,是对君子如玉的品格和德行的赞扬。铺叙只是展现主人公德行的手段。

就是这样一位德行温良的君子却“在其板屋,乱我心曲”。此句各家多认为是君子行军在外居于板屋,是有道理的。第二段“四牡孔阜,六辔在手”是对君子出众才能的描写。第三段“厌厌良人,秩秩德音”,毛传认为“厌厌,安静也;秩秩,有知也”[1]447,明确指出女主人公赞扬了君子的温和宁静之美和智慧,温良、宁静成为这位君子的重要特征。

驾驭战车的征人,实际应展现勇武刚健之气,但是这位君子的温良、宁静却给我们留下深刻印象。他实际上展现的是浸润着礼乐文化精神的武士风度,对此李炳海先生曾说:“春秋时期战场上的武士风度,还体现在化紧张为悠闲,在刀光剑影中仍显从容不迫、胸怀坦荡。”[5]《小戎》中的君子虽然不在战场,但是不论他驾驭战车,还是战车的布置,处处都透露着温良的德行,展现的仍然是那个时代崇尚的武士风度。

《小雅·出车》也是一篇情感层次丰富的征役诗。第一,是对远征的忧愁和恐惧。“设此旐矣,建彼旄矣。彼旟旐斯,胡不旆旆?忧心悄悄,仆夫况瘁。”作者看到飘扬的各种旗帜,远征在即,内心却升起忧惧。郑玄:“临事而懼也。”[1]586忧惧的正是远征的劳苦以及性命之忧。第四段中“不遑启居”的慨叹实际也属这一情感。第二,是对南仲威仪的赞美。“王命南仲,往城于方。出车彭彭,旂旐央央。天子命我,城彼朔方。赫赫南仲,猃狁于襄。”“赫赫”是对南仲的直接赞美,“出车彭彭,旂旐央央”展示的是南仲的威仪,虽然对战斗场景不着一字,但是“猃狁于襄”的胜利显得那样顺理成章。第三,是对王事的忠敬。这集中表现在第一段中,“我出我车,于彼牧矣。自天子所,谓我来矣。召彼仆夫,谓之载矣。王事多难,维其棘矣。”诗歌在紧张有序的氛围中展开,因为王事急迫而如此。毛传:“此序其忠敬也。”[1]586第四,就是家园情怀。集中表现在最后一段,“春日迟迟,卉木萋萋。仓庚喈喈,采蘩祁祁。执讯获丑,薄言还归。”方玉润称之为“此真还乡景物也”[2]343。这一氛围与前段大有不同,还乡场景充满自然和谐宁静,让人感到踏实而安宁。这一点可与第一段相表里,安宁踏实与在外的苦难、忧惧形成对比,表现出明显的家园情怀。

这首诗较之第一类诗歌情感也更为丰富复杂,作者除表现传统的家园情怀外,还歌颂了南仲,展现出对王事之急的忠敬之心。另外,《采薇》集中表现家园情怀,其中也有对“戎车既驾,四牡业业”战车威仪的赞扬,展示了情感表达的丰富性。我们姑且称之为“复杂型作品”。

三

从作品的数量不难看出,第一类作品远比第二类诗歌更多。第一类诗歌更加纯粹地展现出家园情怀,展现出家园情怀和征役之间的矛盾状态;而第二类诗歌虽仍有重要的家园情怀,但是情感层次更为丰富,往往还会展现一定的对威仪、德行的宣扬,以及对王事的忠敬之情。

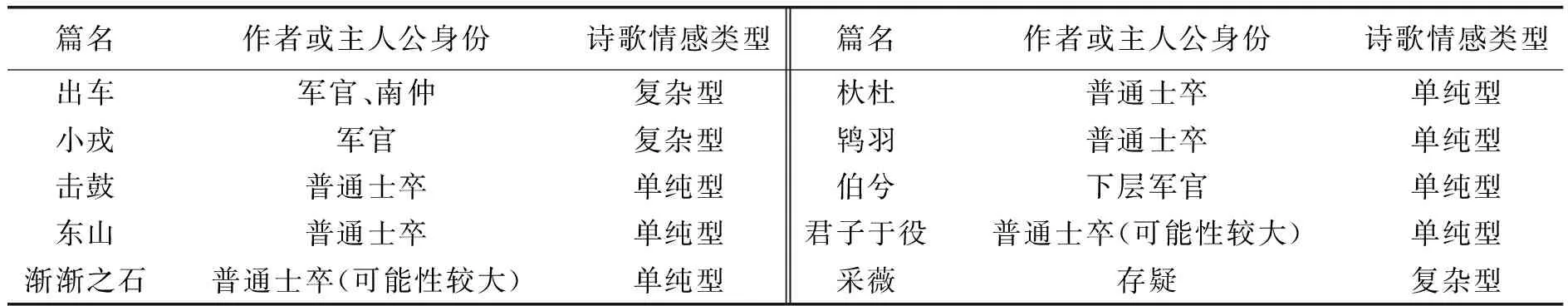

何以有这样的差别?我们发现,主人公或者作者的身份,是两者差异的重要因素。第一类诗歌多与普通行人有关,第二类则多与有一定身份和职务者有关。要弄清这些诗篇主人公是谁、作者何人,往往困难较多,但仍可以作一定程度考辨,以尽可能说明其与作品的关系。

《出车》,其诗的作者多有杂说,毛序、朱熹都认为是君主慰劳凯旋之士的作品,方玉润认为是:“乃下颂上,……大略此诗作于当时征夫。”[2]343从诗歌文本看,这首诗的作者当并非普通征夫。“召彼仆夫,谓之载矣”说明他有发号施令的权力,应属军官,而其中的主人公无疑还包括大夫南仲。

《小戎》,其诗的作者当是君子的情人,是一位女性。而诗中的主人公----君子也并非普通的士兵和征夫,应当是军官。从行文可以看出,他有车马座驾,作者正是通过描写车马座驾展现他的武士风范。

而其余的诗歌,如《击鼓》《东山》《渐渐之石》《杕杜》《伯兮》《君子于役》等篇目,要对其中的主人公以及作者的身份进行确认的确存在困难,但是仍可以作进一步辨析。

《击鼓》,方玉润认为是“卫戍卒思归不得也”[2]128。从诗歌行文看,这一判断基本属实,“从孙子仲,平陈与宋”“于嗟洵兮,不我信兮”都说明这位征人跟从长官出征,处于被支配的地位,当是一位普通士卒。

《东山》,毛序认为:“周公东征也。周公东征,三年而归。劳归士,大夫美之,故作是诗也。”[1]531认为作者是大夫赞美周公而作,这种说法过于牵强。从行文看,“敦彼独宿,亦在车下”“伊威在室,蟏蛸在户”等说明他行军中只能车下休息,爬满小虫,结满蜘蛛网的家也应是普通人家。这些信息透露这位主人公应是一位下层的普通士兵,不应是一位军官。

《渐渐之石》诗中出现“武人东征”,郑玄认为“武人,谓将率也。”[1]817从诗歌行文看,确实难以确定主人公的身份。本诗从一般意义上表现对征役劳苦的哀怨,难于分辨主人公的具体身份。

《杕杜》毛序认为:“劳远役也。”[1]588认为作者是君主。但是从行文看,这种说法过于牵强,“征夫遑止”等句基本能确定诗歌主人公是普通士卒。

《鸨羽》从行文看,作者反复慨叹“不能艺黍稷”等,基本可以推断他是来自底层的普通士卒。

《伯兮》,王先谦认为:“伯以卫国大夫,入为王朝之中士,妻从夫在王国,故因行役之久而思之。”[1]306胡承珙还考证道:“执戈盾夹车者为下士,其执殳前驱者当为中士。”[1]307基本能够断定这位男主人公应该是一位下层军官,作者当是他的妻子。

《君子于役》,毛序认为:“刺平王也。君子行役无期度,大夫思其危难以风焉。”[1]318王先谦对此进行了辨析:“据诗文鸡栖、日夕、牛羊下来,乃室家相思之情,无僚友托讽之谊,所称‘君子’,其谓其丈夫,《序》说误也。”[1]318王先谦的说法是有道理的,此诗的作者当是行人的妻子。但是男主人公的身份并不十分确定,从其妻子眼前的意象“鸡”“牛羊”等基本的家园生活场景可以推断,他是下层士卒的可能性较大。

《采薇》,毛序认为是文王作诗以遣师,此说牵强。从行文看,也难以确定主人公的具体身份。通过以上辨析,可列表如下:

表1 作者身份及诗歌情感类型分析

通过表1不难看出,作者或主人公身份与作品在家园情怀表达时的情感类型存在一定程度的对应关系:为数不多的复杂型作品,其作者或主人公多是有一定身份和地位的军官和大夫。原因何在?

首先,作为军官和有一定身份的征人,具有责任意识。他们不仅仅是被动参与征战,同时也作为征役的组织者和责任人存在。他们除了对家园的向往和回归的渴望之外,较之于一般士卒还多了一份源自责任的胜利期盼。《出车》第一章所展现的同王事之急的忠敬之心,在主人公的身份和责任的背景下就显得更加顺理成章。“出车彭彭,旂旐央央”,“彭彭”毛传认为“四马貌”,马瑞辰认为“盖騯騯之假借。……亦谓马盛。”[6]522综合看来,“彭彭”当是形容车马盛大之貌。“央央”,毛传和马瑞辰认为其有鲜明之意[6]522,周振甫也认为是“鲜明貌”[7]。此句大致是渲染车马、旗帜盛大鲜明,用以炫耀军阵的威武,暗示战事的必胜。

春秋时期类似的对军容强弱的描写有很多,如《左传·僖公二十八年》的城濮之战,对于晋军军容的描写:“晋车七百乘,韅、靷、鞅、靽。晋侯登有莘之虚以观师,……”[8]其描写虽简,但确是写军容以暗示强弱成败。《国语·吴语》中对于吴方军容的描写就详细得多:

万人以为方陈,皆白裳、白旗、素甲、白羽之矰,望之如荼……左军亦如之,皆赤裳、赤旟、丹甲、朱羽之矰,望之如火。[9]

军容的盛大显赫与《出车》中的描写如出一辙。通过诗篇对军容的描写,我们可以想象作者对军队的自豪感、优越感,以及对胜利的期望。这种描写并非广泛见于所有征役诗,而是常常与那些有一定身份和职责的主人公或作者相关。

其次,身份地位与礼乐文化追求的关系。

《礼记·曲礼》记载:“礼不下庶人,刑不上大夫。”[10]十分明确地讲述了礼法在约束对象上的偏重,也喻示了身份地位的不同对礼乐文明尊崇程度的差异。

《大雅·诗经》中通过威仪来透视士大夫人格美的诗篇有很多,“威仪是力”(《大雅·烝民》)、“威仪孔时”(《大雅·既醉》)、“敬尔威仪”(《大雅·抑》),等等,普遍显示对威仪的重视。《小雅·采芑》中对方叔这位大夫的威仪的描写则已经具体化:“方叔莅止,其车三千。师干之试,方叔率止。乘其四骐,四骐翼翼。路车有奭,簟茀鱼服,钩膺鞗革。”许志刚先生曾分析道:“在诗人看来,方叔处处合于礼,这正是他先胜猃狁,又胜荆蛮的先决条件。同时,在对方叔威仪的赞叹中,也表现了作者的‘人格美’理想。”[11]

结合征役诗中的《出车》《小戎》,不难理解,这些饰物的铺排、威仪的渲染,最终都将归于对他们人格美的赞扬。人格美、合于礼法、重于德行,在春秋时期意义重大,不仅是礼乐文明中的基本人格确立,更是战争胜负的关键,《左传》中“耀德不观兵”的记载比比皆是。德行与军容的盛大一样,都成为喻示战争胜利的关键。我们有理由相信,《诗经》征役诗对有一定地位者的人格美的赞扬,同时还喻示战争胜利,寄托对于胜利的渴望。

四

《诗经》征役诗的家园意识无疑是最为主要的,与普通士卒相关的诗篇展示的往往都是最为朴素本真的家园情怀。家园情怀的具体内涵与农耕文明背景下的家园生活模式直接相关。

首先,居有定所、平静安宁,充满生产生活的家园气息。在外征役的漂泊零落之苦是这类诗歌的重要内容,作者往往通过描写这些苦难,用以关联深沉的家园情怀。家园中居有定所、饮食规律、安宁平静,所以才有征人对“不遑启处”“载饥载渴”长途奔袭等的抱怨。《鸨羽》“不能艺黍稷”“不能艺稻粱”的慨叹,则展示出作者心目中家园浓重的生产气息。

农耕文明之下的定居生活,日出而作、日落而息,家庭居有定所对人们的意义非凡。“在生产家庭化底社会里,人可以在他的家之内生产、生活。但在生产社会化底社会里,人即不能在他的家之内生产、生活”[12]68-69,“在生产家庭化底社会里,人若无家,则即不能生存”[12]70。许倬云也肯定了家族关系在西周的地位,“在西周封建社会,家族关系在整个社会结构中占据了主导地位”[13]。家庭是那个时代人们生存生活的基本单位。惟其如此,在那些征人的心目中,家园才是他们的生活归宿,同时也是精神归宿。

其次,夫妻关系是家园生活的基本纽带。费孝通曾说:

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家既是个绵续性的事业社群,他的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。[14]

费孝通从社会学意义分析了中国家庭中的主轴关系,认为中国家庭的主轴是由父子关系体现绵续性,夫妇关系只是配轴。有的学者在解读《诗经》征役诗的时候也与这一观点呼应,认为其中的家园情怀主要体现为父子关系等亲缘关系,而不是夫妻关系。

然而,根据笔者的解读,《诗经》却显示出不同事实:这些征役诗中家园情怀中的主要纽带是夫妻情感关系。不争的事实是:大量的诗歌通过夫妻之间的思念,对家园进行确认,夫妻深情成为家园的主要符号。虽然《陟岵》诉说了父母兄弟之情,《鸨羽》体现对于奉养父母的担忧,但是这类诗歌显然比例不高,更不占绝对主流。

普通的下层士卒来源于普通百姓,他们的家园最为基本的构成就是夫妻,他们共同构成最为基本的生产生活单位。这是再真实不过的生活场景,因而展现在了征役诗中。父母兄弟之情,属亲缘关系,思念之情亦属自然,但不代表最基本、最真实的小单位家庭生活的真实场景。

所以,《诗经》征役诗的家园情怀展现的主要是真实的生活场景,较少礼法、道德等捆绑。这样,就进一步引出了对这些征役诗的认知:单纯型的征役诗展现更多的是原生态、真朴自然的诗歌特征。

生命之忧是征役的必然内容,在征役诗中也有所表现。《陟岵》中作者想象父母兄弟的“犹来无止”“犹来无弃”“犹来无死”慨叹中,体现出深深的生命担忧。有一定地位的作者所作的《出车》,也能看到“忧心悄悄”的生命担忧。《击鼓》中也隐藏着这一深沉的生命之忧,扬之水论述道:“其实这一篇诀别辞,又何止于悲怨中的儿女之情,更是无法把握自己命运的死生之际,于生的至深之依恋。”[15]

所以,《诗经》征役诗展现出较为明显的原生态特征,本原地展现出对真实的家庭生活与家庭情感的眷恋,本原地展现出对生命的眷顾、对死亡的恐惧。

至于复杂型的征役诗,其中还有对军容的铺排,以及对主人公德行威仪的渲染。至于其情感内涵,前文已述。其对主人公德行的赞扬,可以看作当时人格审美的表现,沾染着浓厚的道德与伦理气息,这与《诗经》中其他诗歌中的人格审美差别不大。而其对战争胜利的映射与喻示,一方面可以看作是出于本能或责任的对于胜利的渴望,另一方面我们还能看到一点对于回归家园的渴望。如《出车》末章:“春日迟迟,卉木萋萋。仓庚喈喈,采蘩祁祁。执讯获丑,薄言还归。赫赫南仲,猃狁于夷。”全诗在末章改变笔调,展现了回归家园的和平景象,而这一家园感,作者又自然地同“执讯获丑,薄言还归。赫赫南仲,猃狁于夷”的胜利结合起来。归家和胜利产生关联,胜利成为归家的前提。此时,诗中展现的对胜利的渴望,无疑又表现为深沉的家园情怀。

在这些诗歌中,以猃狁为代表的敌方,成为融合家园情怀与行军征役之间的重要纽带。这些诗歌中的家园情怀无疑是浓重的,是所有情感中最为主要的一类。家园情怀在很多诗歌中表现为与行军征役的矛盾和对立,当表现出对军容军威的渲染、对战争胜利的喻示,两者往往通过“同仇敌忾”融合统一。不能回归家园的悲慨,归因于兵役,更进一步归因于敌方;面对敌方时耀德扬威,其直接的矛头也指向敌方。《采薇》中“靡室靡家,猃狁之故”“四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?猃狁孔棘”即是如此。不能回家的仇恨,在“同仇敌忾”中得以转移,同时使得武威有了施展的对象。不能回家之痛和“耀武扬威”在面对敌人时得到暂时的统一。

综上所述,《诗经》征役诗体现出明显的原生态特征:情感真挚、家园具体、眷顾生命,家园情怀才是《诗经》征役诗的主要情感,它的具体内涵与农耕文明背景下的家园生活模式直接相关。居有定所,以及以夫妻关系为基本纽带的家庭生活,都是这一情怀的基本底色。