普惠金融减贫效应检验

——基于辽宁省数据的实证研究

(南京大学政府管理学院,江苏南京 210046)

我国反贫困治理强调始终以发展生产力和经济增长为基础推动力,反贫困客体要从一般群体到特殊群体[1]。传统金融作用下产生了一部分因各种原因而受到金融排斥的贫困人群,普惠金融将这部分人群纳入金融服务体系中,对于缩小生产力发展和经济增长过程中产生的贫富差距从而消除贫困起到重要作用[2]。

普惠金融对于减缓贫困起到的作用主要是直接效应与间接效应两方面。直接效应认为普惠金融为贫困人口提供存贷款服务,从而减少贫困人口数量;间接效应认为普惠金融促进经济发展并减缓收入分配差距,进而对贫困消除起间接作用,其作用一般明显高于直接效应[3]。实际发展过程中,普惠金融发展水平、政府政策制定、地区经济环境、民众观念差异等也会对普惠金融实际减贫作用产生影响。

一、文献综述

关于普惠金融的减贫效果,国外学者Chakraborty(2007)认为普惠金融的减贫作用在整个经济发展进程中是先下降后上升的,呈现出库兹涅茨“倒U型”现象[4]。Bittencourt(2007)认为普惠金融对于减缓贫困具有正向作用,减缓了社会不平等,使穷人拥有更多的信贷[5]。国内学者唐礼智等人(2008)认为金融发展与城乡收入差距的关系取决于金融发展的规模与效率,在部分地区金融减贫作用的倒U型曲线理论并不适用[6];罗斯丹(2016)研究发现普惠金融减贫作用具有门槛效应,人均收入增加时减贫作用增强[7]。

从普惠金融测度指数研究看,Beck(2007)最早对普惠金融进行定量研究,通过调查问卷及数据搜集的方式,获得了99个国家的金融机构与ATΜ数、存贷款账户数、存贷款金额数等数据,构建了涵盖8个指标的普惠金融发展水平测度体系[8]。国内学者焦瑾璞等(2015)建立了在可获得性、使用情况、服务质量三个维度基础上,涵盖19个指标的测量体系[9];李明贤和谭思超在渗透性、可接触性和效用性三个维度基础上构建我国中部农村地区普惠金融发展测度体系[10]。

本文将以三个维度的11个指标测度普惠金融发展水平,同时以四个维度的6个变量构造影响贫富差距的控制变量,采用误差修正模型对辽宁省2000-2018年时间序列数据进行分析,具有一定的创新性与适用性。

二、指标构建与数据处理

1.普惠金融发展水平(IFI)

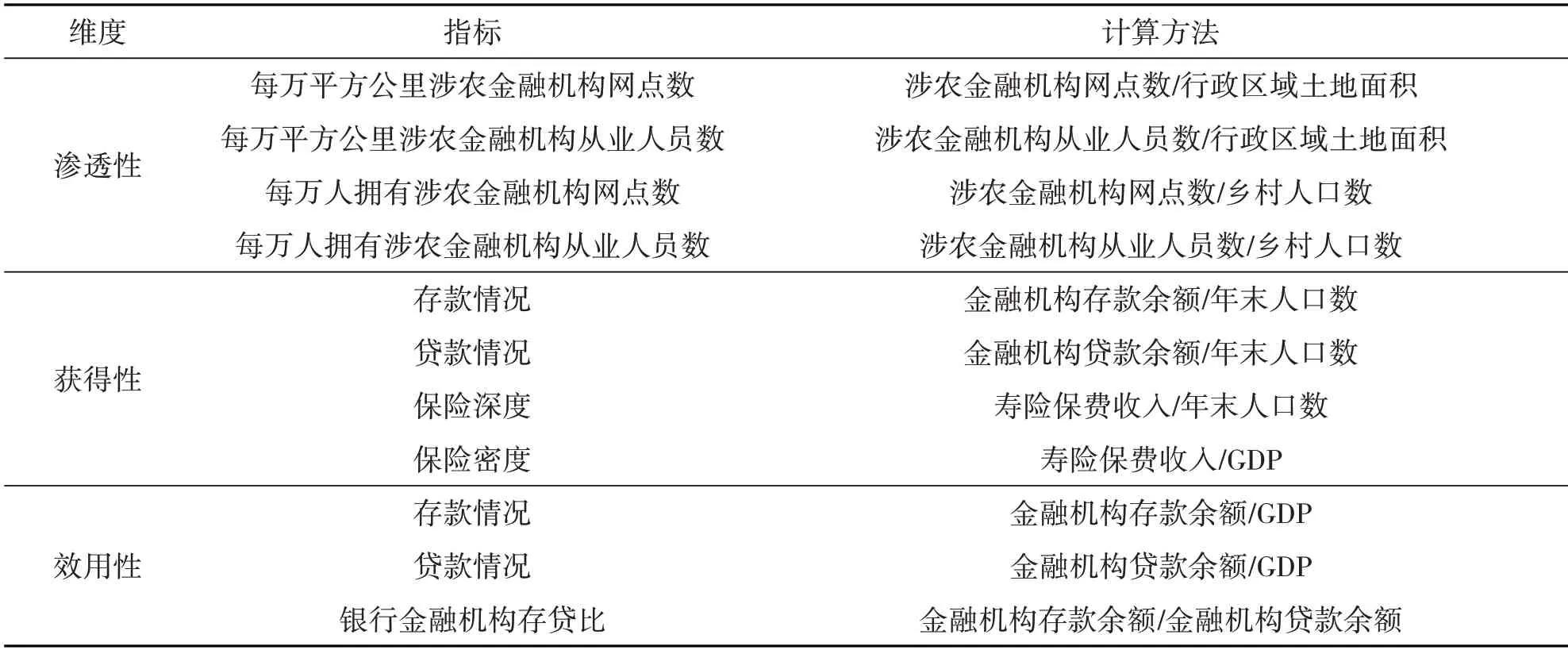

(1)指标构建。综合考虑数据可获得性、指标代表性与计算方法科学性,结合地方普惠金融实施情况从渗透性、获得性和效用性三个维度选取11个指标构建普惠金融发展水平测度指标。

渗透性:从金融机构角度出发,衡量金融机构在一定区域内的发展水平与密集程度,从地理与人口两方面描述地区金融机构的完备性与金融机构从业人员的充足性。在对于金融机构的观察上,选取涉农金融机构而非全部金融机构,分别按照土地面积和乡村人口数计算每万平方公里涉农金融机构网点数、每万平方公里涉农金融机构从业人员数、每万人拥有涉农金融机构网点数与每万人拥有涉农金融机构从业人员数。

获得性:从金融获得者角度出发,衡量金融服务获得者的使用情况及使用效果,从效果层面增加普惠金融发展水平测度体系的完善度。获得性维度包含了地区存款情况与地区贷款情况,同时考虑到保险的重要性与影响性,增加保险深度与保险密度指标,利用全国寿险保费收入进行计算。

效用性:从宏观经济环境角度出发,衡量地区金融机构水平与金融服务效率。效用性指标包含存款情况、贷款情况及银行金融机构存贷比,通过将金融机构的存款余额、贷款余额与地区经济水平进行对比,可以有效消除经济发展所带来的影响,对金融服务效果的描述更准确,指标更具可比性;此外采用银行金融机构存贷比可以更好地反映金融服务的变化情况。

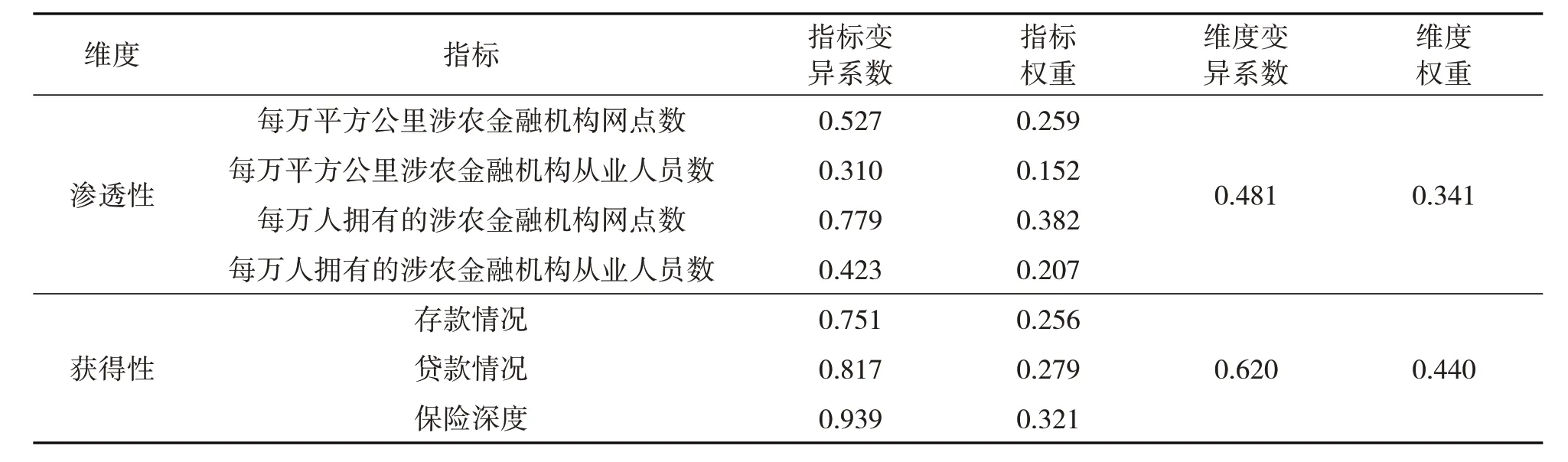

表1 普惠金融发展水平指标体系

(2)数据处理

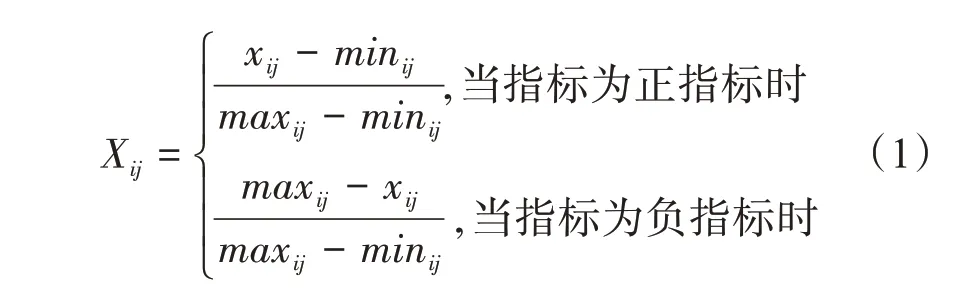

①无量纲化处理。为消除指标间量纲差异,首先对每一维度的原始数据进行线性无量纲化处理。

其中,i代表第i个维度,j代表第j个指标,xij为第i个维度内第j个指标的数值,minij为第i个维度内指标的最小值,maxij为第i个维度内指标的最大值,Xij为第i个维度内的第j个指标进行无量纲化处理后的数值,

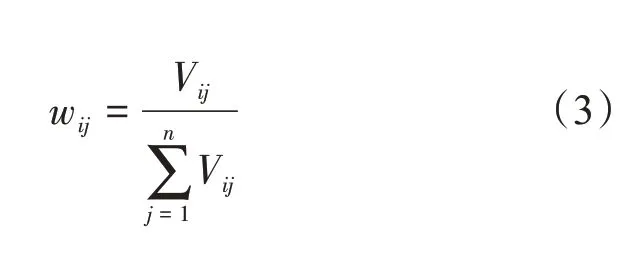

②指标权重计算。选取变异系数赋权法计算维度内与各维度间的指标权重,公式如下:

其中,Sij为第i个维度下第j个指标的标准差,Xij为第i个维度下第j个指标的均值,Vij为第i个维度下第j个指标的变异系数。

由变异系数计算第i个维度下第j个指标所占权重:

③指数测算。将各维度内指标的测算值与最理想的欧氏距离结合在一起,计算出各维度普惠金融发展水平测度指数,第i个维度普惠金融发展水平测度指数计算公式如下:

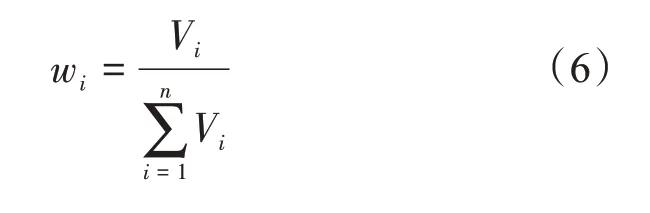

在此基础上继续计算各维度间的变异系数:

其中,Si为第i个维度普惠金融发展水平测度指数的标准差为第i个维度普惠金融发展水平测度指数的均值,Vi为第i个维度的变异系数。由各维度间变异系数计算出维度所占权重:

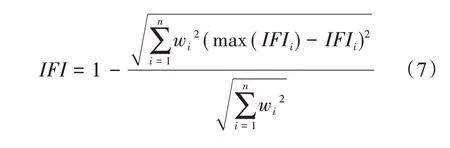

在确定了每一指标权重进而确定每一维度权重基础上,合成各维度普惠金融发展水平测度指数,计算出复合维度普惠金融发展水平测度指数,计算公式如下:

其中,max(IFIi)为第i个维度普惠金融发展水平测度指数的最大值。

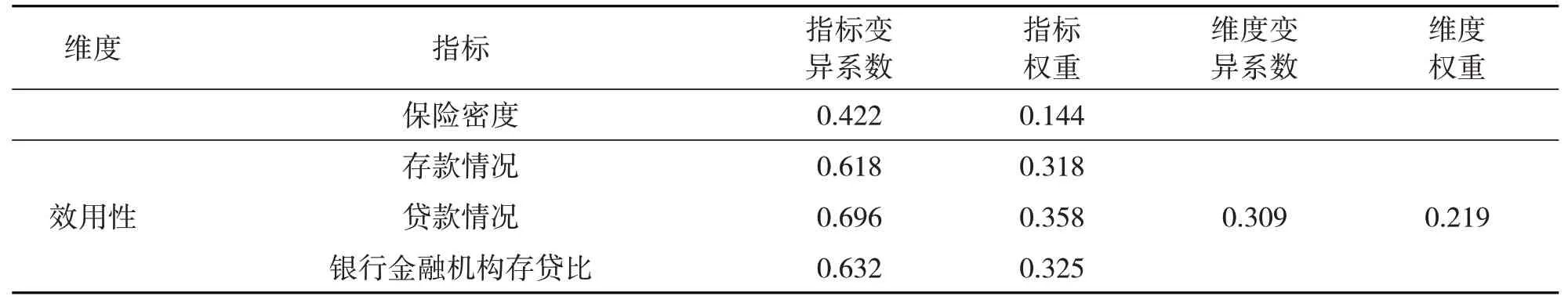

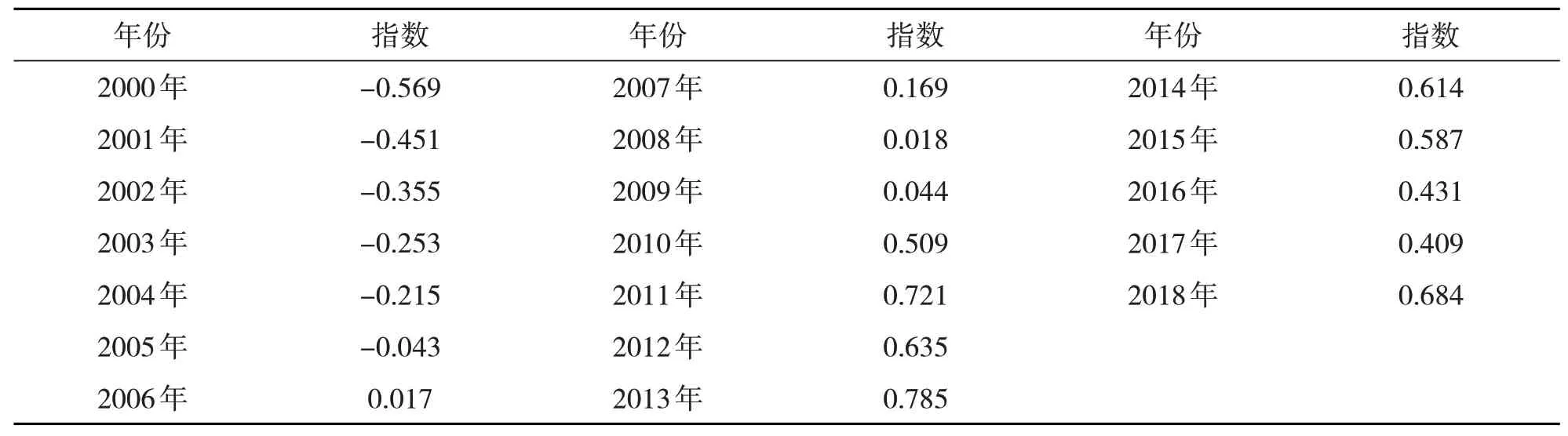

(3)计算结果。利用上述公式计算得出结果如下:

表2 普惠金融发展水平指标与维度变异系数及权重

续表2

表3 2000-2018年普惠金融发展水平测度指数计算结果

2.减贫效果(GAP)

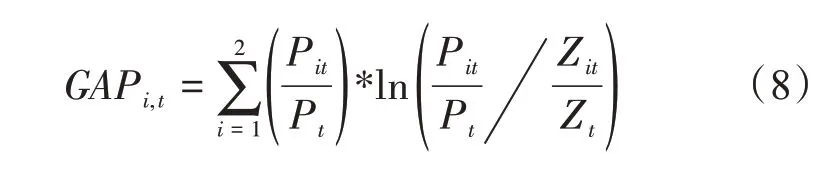

本文利用泰尔系数衡量贫富差距,计算公式如下:

其中,i取值为1或2,分别代表城镇与农村,Pit为t时刻城镇或农村总收入,Pt为t时刻地区总收入,Zit为t时刻城镇或农村人口数,Zt为t时刻地区总人口数。

3.其他影响因素(OIF)

添加其他影响因素作为控制变量以增加模型的精准度,包括经济、财政、人口、生产四个维度上的6个变量,分别是经济发展水平(PGDP)、经济开放程度(OPEN)、政府干预程度(GOV)、城镇化率(UR)、就业水平(EΜP)与产业结构(IND)。

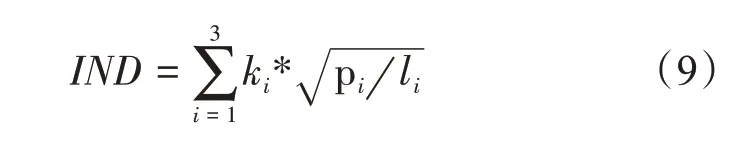

其中,将各产业部门占产业结构系统的比例ki与其劳动生产率hi作为产业结构水平的衡量指标:

其中,ki为第i个产业部门占整个产业结构系统的比例;pi为第i个产业部门的产值;li为第i个产业的从业人员数。

将上述6个变量按照普惠金融指数的处理方法进行处理,构建为整体复合指标,称为其他影响因素(OIF)。

表4 其他影响因素指标构建表

三、普惠金融减贫效应实证分析

1.研究设计

(1)研究方法。采用VEC模型对辽宁省2000-2018年数据进行实证分析。首先对数据平稳性进行分析,由于变量为非平稳时间序列变量,因此采用Johansen方法检验变量间协整关系,基于变量间协整关系建立VEC模型分析多变量模型动态关系,随后运用脉冲响应函数与方差分解的方法,具体分析普惠金融发展对贫富差距的影响作用。

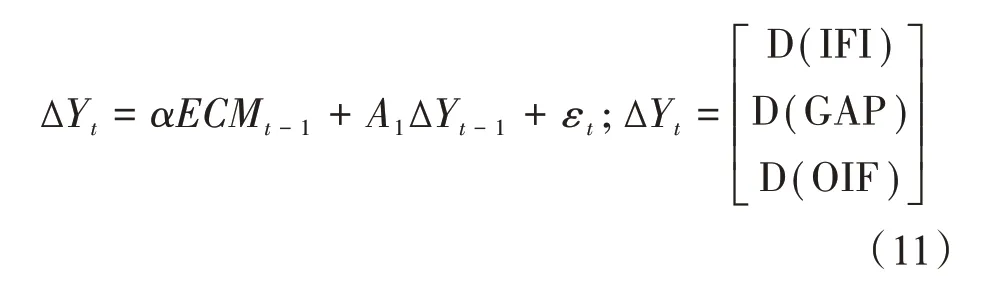

(2)VEC模型。基于本文建立的VEC模型公式如下:

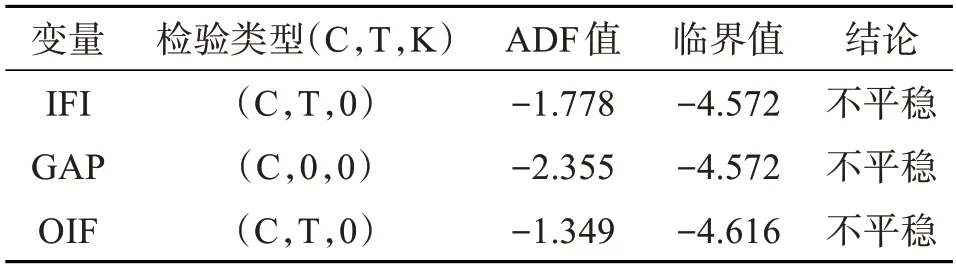

2.平稳性检验

运用时间序列平稳性的正式检验方法——单位根检验法进行检验,结果如下:

表5 原序列ADF检验结果

可以看出三个序列ADF统计检验量均高于临界值,因此三个变量均未通过平稳性检验。

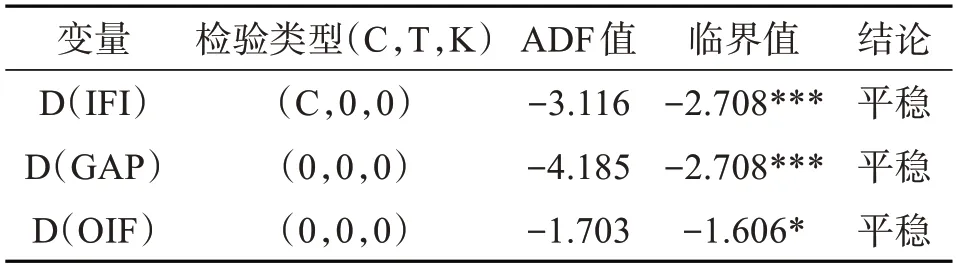

在这种情况下,对一阶差分变量进行平稳性检验:

表6 一阶差分序列ADF检验结果

可见,一阶差分变量全部通过平稳性检验,说明变量间为一阶差分平稳。

3.协整检验与模型估计

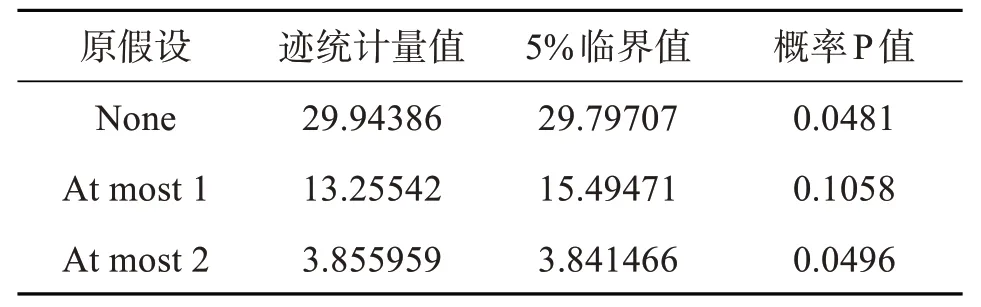

表7 Johansen协整检验结果

在协整关系检验基础上对原序列建立VEC模型,模型设定如公式(3)所示:

利用Eviews 10.0得到VEC模型的估计结果如下:

其中,VEC误差修正项CointEQ1的第一个系数-1.14表示在GAP、OIF不变的情况下,IFI在第t期的变化(D(GAP(-1))=GDP-GDP(-1))可以消除前一期114%的非均衡误差;第二个系数0.15表示在IFI、OIF不变的情况下,GAP在第t期的变化可以增加前一期15%的非均衡误差;第三个系数0.08表示在IFI、GAP不变的情况下,OIF在第t期的变化可以增加前一期8%的非均衡误差。

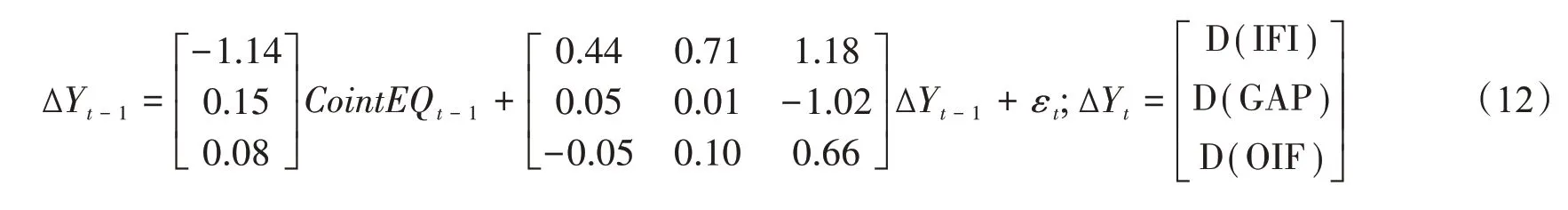

4.脉冲响应函数分析

绘制IRF脉冲响应函数来全面反映变量间的动态影响,此处选取10期分析普惠金融发展与其他影响变量对城乡贫富差距的冲击,分析结果如下:

图1 VEC模型脉冲响应函数的结果

从图中可以看出,GAP受到IFI的一个正向冲击后,在前四期始终表现为正值,即普惠金融发展水平的提高会加大城乡贫富差距,冲击在第二期表现最为明显(0.022);第五期开始出现负值,表明普惠金融发展水平的提高开始对城乡贫富差距呈现出缓解作用,负向作用在第五期表现最为明显(-0.004);在之后的几期内,这种影响不断在正向与负向间波动,并且贫富差距受到普惠金融发展水平的冲击后产生的影响逐渐减弱,最大的冲击力度也仅为0.002。

GAP受到其他影响因素正向冲击后,在整个反应期间内均表现为明显的负向作用,这种作用在第三期达到-0.038后,始终在-0.03左右波动,虽然第四期效果出现微弱下滑,但是整体看来,最小冲击力度也达到了-0.032,最大的冲击力度则可达到-0.039,印证了本文控制变量构造的正确性,表明除普惠金融发展水平外,选取的影响变量确实对于城乡贫富差距具有明显缓解作用。

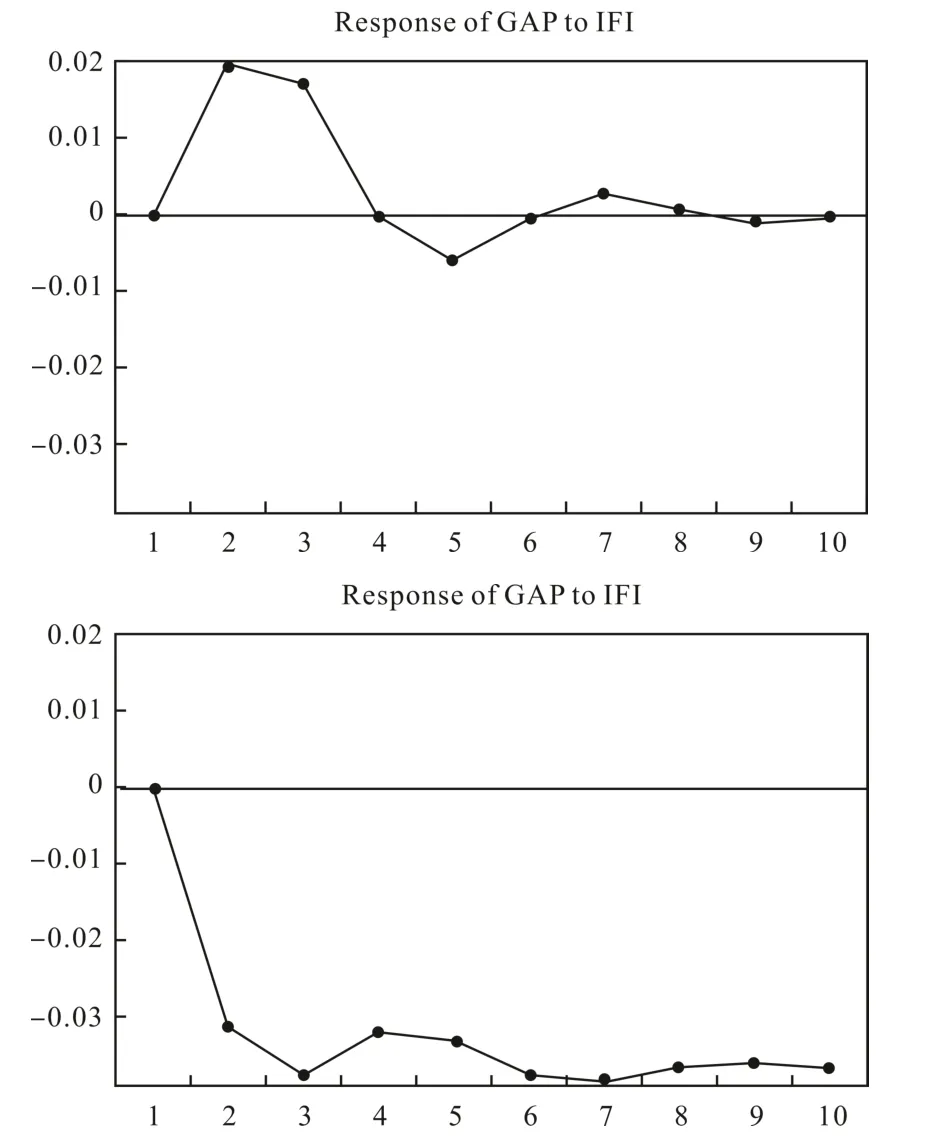

5.方差分解

利用方差分解将变量的方差分解到各个扰动项上,从而评价不同结构冲击的重要性。

图2 方差分解的结果

从图中可以看出,IFI对于GAP的贡献在前三期缓慢上升,至第三期达到最大值11.29%,说明在前三期城乡贫富差距的变动方差由普惠金融发展水平变动解释的部分在逐渐上升,普惠金融发展水平变动最大可解释城乡贫富差距变动方差的11.29%;自第三期开始,贡献值出现微弱下滑,最小值达到了4.85%,即后期普惠金融发展水平对于城乡贫富差距的影响较小,预测误差的最小贡献度为4.85%。

OIF对于GAP的贡献自第一期开始便逐渐上升,至第十期达到最大值73.49%,说明其他影响城乡贫富差距的控制变量对于城乡贫富差距的影响随时间不断上升,预测误差的最大贡献度可以达到72.49%,这不仅印证了其他控制变量构造的合理性,同时也部分解释了普惠金融发展水平对于城乡贫富差距影响下滑的原因。

四、研究结论及对策建议

1.研究结论

(1)辽宁省普惠金融在发展初期对于减缓贫困具有负向作用,随普惠金融发展水平上升逐渐起到正向作用,呈现出库兹涅茨“倒U型”现象。

普惠金融在发展初期并不具备减贫作用,相反其不成熟发展会在一定程度上加剧辽宁省城乡间贫富差距。以全国发展为例,2000~2005年联合国正式提出普惠金融发展理念,这段时间内我国“国家八七扶贫攻坚计划”形成的坏账率非常高,说明金融服务还未找到减缓贫困的合理发展路径,无论是安全性还是作用性都非常差,甚至对于减缓贫困起到了负面作用。随着政府对普惠金融发展的重视、金融机构在金融服务受众上的扩大及人们对普惠金融观念的改变,普惠金融逐渐开始对减缓贫困起到正向作用。例如,2006年“建设普惠金融体系”蓝皮书;2008年11月辽宁省出台小额贷款公司监管政策;2013年中央提出的“发展普惠金融,鼓励金融创新”等政策与措施,都是普惠金融发展的“助推剂”,将辽宁省普惠金融对减缓贫困起负面作用的局面扭转为普惠金融减缓城乡贫富差距的局面。

(2)普惠金融对减缓贫困产生的影响较弱,虽不是减缓贫困的最关键因素,但对于减缓贫困仍然具有不可忽视的作用。

在普惠金融发展初期即金融对缩小贫富差距起负面作用的阶段,普惠金融对贫富差距的影响最大;随着普惠金融减贫作用的发挥,这种影响出现微弱下降趋势,但仍能维持在一定水平。这是非常合理的,因为贫困减少是多因素作用下的结果,普惠金融发展对贫富差距的影响曲线恰恰证实了这一观点。但普惠金融对于贫困的影响相较其他因素偏低,这也说明了辽宁省在缩小贫富差距的问题上,对于普惠金融的重视程度还远远不够,普惠金融的发展还不够成熟,没有使其消除金融排斥、帮助贫困人群减贫脱贫进而提升全社会金融幸福感的目标得到充分实现。基于这种情况,辽宁省需要加大普惠金融的发展力度,在政府、机构与民众三方的共同作用下,使普惠金融对于减缓贫困的正向效应得到更大凸显。

2.对策建议

(1)发挥政府的监督与引导职能,提升普惠金融的减贫效应。就农村金融市场来说,构建多元化组织体系,鼓励创新,带动竞争,促进有效供给,维护金融公平,将有助于营造有序发展的金融生态环境[11]。在这个过程中,政府监管可以对金融环境起到保护作用,而其政策举措可以对减贫工作起到引领作用。首先,政府应完善相关法律制度,保护金融机构与金融服务获得者双方的利益,维持双方的积极参与态度,增强地区金融发展可持续性;其次,政府应做好金融机构与乡镇单位的协调工作,结合财政手段、扶贫指导等方式,使金融服务更具针对性,更贴合地区实际情况,形成政府、机构、乡镇三方合力发挥金融减贫最大效用的局面;最后,通过维持积极公平的金融竞争环境,推动金融机构进行产品与服务创新,鼓励金融机构通过大数据、互联网等方式简化服务流程,降低服务成本,从而缓解金融与扶贫在成本上的冲突,助力金融机构更好地缓解贫富差距。

(2)提升金融服务广度与深度,满足不同层次金融需求。目前辽宁省一些乡村由于地理环境的恶劣性与经济发展的滞后性,在金融服务的获得能力上仍处于下游,成为了金融服务的“盲区”。加强普惠金融的减贫作用,需要提升金融服务的广度,将金融服务的覆盖面扩展到这些地方,并结合地区情况良好开展金融服务,各类机构需要通过考察周围环境,结合自身定位,依托不同平台,为处于金融服务“盲区”的受众打造多样化的金融产品并提供更合适的金融服务。此外,普惠金融要做好受众的精准定位,对贫困户、涉农企业等提供有针对性的服务,结合不同地区及产业情况提供差异化产品组合,在金融机构传统作用发挥的基础上推动创新发展,满足不同金融服务使用者的需求。

(3)加强金融知识的普及,提升公众金融服务使用能力。公众对于金融服务的态度与公众对于金融服务的合理使用,是地区金融服务发挥作用并取得可持续发展的关键因素。政府与金融机构应主动加强公众与金融服务的联系,通过增加公众基础金融知识,扩大公众金融服务接触面,提高公众金融风险意识,增强公众金融维权意识等,来切实提升公众对于金融服务的使用能力。例如采取“金融知识普及周”等方式,使金融普惠活动贯穿于公众的生活,过程中政府发挥牵头与监督作用,金融机构执行组织与分享工作,乡镇政府履行引导与督促职能,农户等受众完成学习与提升任务,当农户逐渐形成了对金融的积极态度,便形成了机构与公众正向促进的循环,从而持续提升农户的金融服务使用能力,使普惠金融的有效性得到充分发挥。