以中医药思维理解“食用槟榔”与“药用槟榔”

刘小靖,王鹏龙,项嘉伟,韩娜娜,李 文,顾昱昊,徐 冰,雷海民

·综 述·

以中医药思维理解“食用槟榔”与“药用槟榔”

刘小靖,王鹏龙*,项嘉伟,韩娜娜,李 文,顾昱昊,徐 冰,雷海民*

北京中医药大学中药学院,北京 100102

槟榔L.在中国已有1800多年的药用历史,是传统中药材之一,具有杀虫消积、行气利水、截疟的功效,为“四大南药”之首。但是食用槟榔对人体又具有一定的不良反应,故槟榔及其制剂的安全性目前备受争议,综述了食用槟榔和药用槟榔在加工、使用方法及毒性程度等方面的差异,以期在中医药思维下厘清辨明,为公众合理应用槟榔类产品提供参考,消除药用槟榔在中医药理论指导下合理使用的安全性质疑。

食用槟榔;药用槟榔;制剂;毒性;安全性;炮制减毒;配伍减毒

槟榔L.为棕榈科槟榔属常绿乔木,原产于马来西亚,在我国主产于海南、广西、云南等地。槟榔既是常用中药材之一,也是许多地区的传统休闲食品。药用槟榔在中国至少已有1800多年的使用历史,其性温、味苦辛,具有杀虫消积、行气利水、截疟的功效,仅在《中国药典》2015年版中收录的以槟榔为原材料的成方制剂就多达60种,可见槟榔在我国传统中药中的应用十分广泛。嚼食槟榔的习俗则可追溯到北宋时期,因岭南地区潮湿地热,且素有“瘴乡”之称,而槟榔能“疗诸疟,御瘴疠”,故人们开始大量嚼食槟榔来抵御瘴毒[1]。《图经本草》中也提到“岭南人啖之以果实,言南方地湿,不食此无以祛瘴疠也”。

据估计,全球有2亿~6亿经常嚼食槟榔的人,主要分布在亚洲东南部及南部,而在中国又主要集中于海南、湖南和台湾。有数据表明,在2010年湖南省湘潭市食用槟榔的流行率高达47.1%(男性57.6%,女性38.0%)[2],在中国台湾地区有200万长期咀嚼槟榔者,大约占该地区人口的1/10,且15岁以上台湾人嚼食槟榔的概率为8.8%~16.1%,槟榔已然成为仅次于尼古丁、乙醇和咖啡因的世界第4位广泛使用的嗜好品[3-4]。

槟榔的化学成分主要包括生物碱类、萜类、鞣质类、黄酮类和脂肪酸类等,目前研究较多的为生物碱类,其中槟榔碱又是含量最高、研究最广泛的物质[5]。近年来已有许多研究发现槟榔碱对人体具有多种不良反应,且也有许多案例表明长期咀嚼食用槟榔会大大增加患口腔癌的概率,并且早在2003年槟榔就被世界卫生组织的国际癌症研究中心认定为一级致癌物,这引发了国内外学者对槟榔及其相关制剂安全性问题的高度关注[6-7]。故本文综合近年来国内外对槟榔的相关报道,旨在以中医药思维为指导,从食用槟榔和药用槟榔2个方面对槟榔的安全性进行评价。

1 食用槟榔及其毒性

1.1 槟榔食用方法

食用槟榔包括槟榔的果壳及果核,不同地区食用槟榔的方法也有所差异,主要包括鲜槟榔和干槟榔两类。在我国海南和台湾地区,人们有食用鲜槟榔的习惯,多将七至八成熟的鲜槟榔果切成几瓣,与蒌叶、石灰一起食用,《本草纲目》也记载:“(槟榔)与扶留叶合蚌灰嚼之,可辟瘴疠,去胸中恶气”[8];在缅甸,人们常常还会加入小豆蔻、姜黄等各种香料;在印度,槟榔里可能还会包着小豆盏、果子冻、食糖或磨碎的椰肉等。而在我国湖南、广东等地,人们则主要食用干槟榔,通常会将槟榔鲜果煮熟熏干,再以饴糖、生石灰、甜味剂和香料等腌制加工后食用[9]。

1.2 食用槟榔毒性及机制

有大量研究表明,槟榔本身的一些化学成分如生物碱类、鞣质类化合物,以及在加工处理过程中加入的一些辅料、食品添加剂等都有一定的毒性,长期咀嚼槟榔会给身体造成不同程度的损害,其中以口腔黏膜下纤维化(oral submucous fibrosis,OSF)和口腔癌等口腔疾病为主,其次还有各种对细胞及器官的毒性作用,如生殖毒性、神经毒性、遗传毒性及肝肾毒性等[10-11]。

1.2.1 致癌性 口腔癌为常见恶性肿瘤之一,居全身恶性肿瘤的第6位,而已有许多试验研究表明长期嚼槟榔会导致口腔癌。OSF在印度、东南亚地区以及我国湖南等地发生较多,是一种慢性进行性的口腔黏膜疾病,特别是有咀嚼槟榔史的患者更为常见,是口腔和口咽部的一种癌前状态[12]。

经加工处理过的食用槟榔含有少量黄樟素,而Ni等[13]研究发现黄樟素能通过诱导胞外信号调节激酶激活和环氧化酶-2信号转导通路介导的途径使成纤维细胞、内皮细胞和炎性细胞中核因子κB(nuclear factor kappa-B,NF-κB)蛋白表达明显升高,且其细胞毒性呈剂量相关性,这表明诱发OSF的机制之一可能是嚼食槟榔会激活NF-κB的表达并引起相关组织出现炎症反应。有研究表明槟榔碱确实对口腔成纤维细胞和人角质细胞等多种细胞具有细胞毒性,血红素氧合酶-1(hemeoxygenase-1,HO-1)是一种应激诱导蛋白,在多种纤维性疾病中过表达,Tsai等[14]研究发现槟榔碱能促进mRNA和蛋白的表达,这提示嚼食槟榔能通过激活HO-1的表达从而导致OSF。李霞等[15]也研究发现槟榔成分可能抑制口腔成纤维细胞生长,使其产生的舒血管物质减少,影响口腔血液循环从而导致OSF的发生。据报道显示嚼食槟榔的人大部分也有吸烟的习惯,而烟草中含有大量尼古丁,能和槟榔碱产生毒性协同作用,即除了二者分别对口腔成纤维细胞、血管内皮细胞造成损伤外,尼古丁还会提高细胞毒性反应,并在槟榔碱所引起的细胞毒性基础上继续使50%左右的细胞死亡,进而导致OSF[16]。此外,长期咀嚼槟榔使槟榔果壳本身的粗纤维以及坚硬的果核对口腔黏膜反复摩擦,也会引起OSF及口腔癌等各种口腔疾病。

1.2.2 生殖毒性 槟榔会对人或动物的生殖系统产生一定的毒性作用,且曾嚼食槟榔的孕妇流产、早产及新生儿体质量过低等不良妊娠反应发生的概率也高于普通孕妇。还有研究表明,对孕鼠经口服给予加工和未加工的槟榔水提物,会导致吸收胎和死胎的增加及形态学改变[17-18]。Kafle等[19]研究槟榔醇提物对雄性白化大鼠生育能力的影响,发现其在300、600 mg/kg时均能增加睾丸胆固醇含量、降低总蛋白含量,在600 mg/kg时还会使睾丸间质细胞数量减少,细精管直径增大,导致精子数量的下降。Wu等[20]用槟榔水提物处理雄性小鼠,试验结果表明长期接触槟榔产生的活性氧会导致精子数量减少及活力降低、抗氧化酶活性降低和精子异常增多,且丙二醛水平发生改变。精子膜上不饱和脂肪酸发生的脂质过氧化反应是活性氧诱导细胞损伤的重要影响之一,而丙二醛是此反应的终产物,且随着脂质过氧化反应的增强,会导致丙二醛含量上升、精子数量及活力降低。此外周建宏等[21]发现槟榔碱可能通过提高子宫组织中雌激素受体和孕酮受体的mRNA和蛋白的表达量而损害小鼠子宫内膜,进而导致胚胎着床失败。Chang等[22]研究经槟榔碱处理后的斑马鱼胚胎,发现随着槟榔碱浓度的增加,斑马鱼胚胎的存活率明显下降,且表现出普遍的生长迟缓和较低的心率,这说明槟榔碱能够以剂量相关性的方式抑制胚胎生长,其可能的机制是通过消耗细胞内的硫醇而引起细胞毒性作用。

1.2.3 神经毒性 大量研究表明槟榔对中枢和自主神经系统均能产生影响,嚼食槟榔可使人产生轻微的兴奋感及幸福感,具有一定的成瘾性。槟榔中槟榔碱是M受体激动剂,具有与乙酰胆碱类似的刺激副交感神经的作用,与上述效应密切相关[7]。Shih等[23]研究发现槟榔碱能够导致神经细胞凋亡甚至坏死,其机制可能是槟榔碱能增加活性氧的产生,并上调NADPH氧化酶2(NADPH oxidase2,NOX2)的蛋白及mRNA表达水平,即通过增强氧化应激反应导致神经元细胞凋亡,此外,槟榔碱还能激活促凋亡蛋白细胞色素C、半胱氨酸蛋白酶-9、半胱氨酸蛋白酶-3以及B细胞淋巴瘤/白血病-2蛋白(B cell lymphoma/leukemic-2 protein,Bcl-2)相关X蛋白的表达,从而进一步产生神经细胞毒性。Chiou等[24]分别测定20名健康年轻人咀嚼槟榔5、30、60 min后的心率,发现嚼食槟榔5 min后其心率明显升高,但之后心率逐渐趋于平稳,这说明咀嚼槟榔能够短暂增强交感神经活动,对人体自主神经系统有一定的影响。还有报道称嚼食槟榔者在尝试戒除槟榔1~2 d后,会出现焦虑、抑郁、疲惫以及注意力无法集中等戒断症状,这表明长期咀嚼槟榔会对其产生依赖性,并且当槟榔嚼块与吗啡一起使用时,还会加强吗啡的成瘾性[25]。

1.2.4 其他毒性 长期咀嚼槟榔还可能会造成肝毒性和肾毒性等。Wu等[26]发现嚼食槟榔不仅会诱发肝硬化等肝脏疾病,还会增加乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)或丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)携带者患肝癌的概率,是HBV/HCV感染者患肝癌的协同致病因素。何军山等[27]研究槟榔中槟榔碱对正常肝L-02细胞的影响,发现其可能通过损伤细胞膜而抑制细胞的生长速率。Chou等[28]研究发现槟榔碱不仅能引起DNA损伤及G0/G1细胞周期阻滞而抑制正常肝细胞增殖,还能通过诱导抑癌基因磷酸化从而激活p21WAF1蛋白的表达,进而导致肝细胞的癌变。曾薇等[29]探讨了0.25、0.5、1.0 mg/mL槟榔碱对小鼠肾脏毒性的影响,发现槟榔碱各剂量组肾组织形态出现不同程度的病变,且生化指标血清尿素氮、肌酐和尿酸水平都有一定程度的上升,这表明槟榔碱有一定的肾毒性。有报道表明槟榔碱可能通过增加肾皮质纤维连接蛋白和纤溶酶原激活物抑制因子-1蛋白表达、促进转化生长因子-β(transforming growth factor-β,)基因的转录及加强活性,从而诱发肾小管间质纤维化[30]。

2 药用槟榔临床使用及减毒机制

2.1 药用槟榔临床使用概况

中医药理论指导下的药用槟榔与食用槟榔使用部位大不相同,槟榔是槟榔干燥成熟的种子,是我国著名的“四大南药”之一。常见的槟榔饮片有生品、炒黄品、炒焦品3种规格,中医临床常用生品来治疗肠道寄生虫病,各炮制品还能用于食积气滞、泻痢后重、水肿脚气和疟疾等[31]。槟榔作为我国具有悠久使用历史的传统中药材之一,人们普遍认为其无毒或仅有小毒,目前常见的方药或中成药如四磨汤、木香槟榔丸、槟榔四消丸等,在实际应用中也未曾出现过严重的不良反应,历代文献只是提到槟榔有轻微不良反应以及气虚体弱者不宜用,如《本草蒙筌》云“槟榔,久服则损真气,多服则泻至高之气,较诸枳壳、青皮,此尤甚也”,《本经逢原》记载“凡泻后、疟后虚痢,切不可用也”,是驱虫、消食的良药[32],且在《中国药典》2015年版收载的83类有毒中药中,并不包括槟榔。

2.2 槟榔的减毒机制

槟榔中主要活性成分及毒性成分为生物碱类,含量为0.3%~0.7%,主要包括槟榔碱、槟榔次碱、去甲基槟榔碱、去甲基槟榔次碱4种生物碱,其中又以槟榔碱为主,而去甲基槟榔碱和去甲基槟榔次碱是槟榔碱和槟榔次碱在碱性条件下水解产生的,故槟榔生品力峻,临床一般使用炮制品或与其他药材配伍使用从而达到减毒增效的目的[33]。

2.2.1 炮制减毒 炮制是降低药材毒性和增强药物疗效的常用方法之一,是在中医药理论指导下,中药材特有的处理方法[34]。中药槟榔传统的炮制方法繁多(图1),如净制、切制、炒制、醋制、蜜制和酒制等。槟榔经炮制加工之后,其药性有所缓和,且各化学成分含量会有所增减,从而达到减毒的目的。汪锦飘等[35]研究不同炮制方法对槟榔中槟榔碱含量的影响,发现炮制时间越长,槟榔碱的损耗越多,其含量越低。有研究对槟榔不同炒制品的毒性进行对比研究,发现随着炒制程度的加深,槟榔的毒性逐渐降低,槟榔饮片(生品)半数致死量(median lethal dose,LD50)为65.69~129.64 g/kg,炒黄后LD50为67.18~147.35 g/kg,焦品的LD50则为71.83~148.90 g/kg,而炭品未出现小鼠死亡[36-37]。

图1 槟榔常见的炮制品

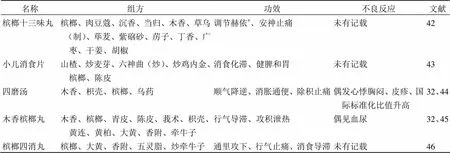

2.2.2 配伍减毒 有文献报道,对于具有毒性的中药材,除了炮制减毒外,多味药材配伍使用也可能会通过改变有毒药物中各化学成分含量和毒性成分在体内的药动学参数,以及增强对机体各系统的保护作用等而达到减毒的目的[38-39]。王豪等[40]采用体外温孵的方法探讨槟榔碱单独或配伍使用时在大鼠肝微粒体中的代谢情况,实验结果显示槟榔中药复方如四磨汤中的其他组分能够干扰槟榔碱的代谢,减少其含量,从而起到槟榔降低毒性的作用。黄海霞等[41]研究发现槟榔-木香配伍使用与单味药槟榔、木香相比,能明显加快胃排空速率,同时还能促进胃肠运动。有学者对蒙药槟榔十三味丸进行了长期毒性研究,结果发现其不同剂量组对慢性应激抑郁模型大鼠均无肝肾毒性,而且还具有肝损伤修复作用[42]。此外,李海燕等[43]对含有槟榔的复方小儿消食片进行遗传毒性评价,实验结果分别从动物、染色体及基因水平证明了该制剂的安全性,进一步说明槟榔配伍使用后的毒性不足以对人体构成威胁。临床常用的槟榔中药复方见表1。

2.2.3 其他 某些药物的毒性与药材煎煮的时间也密切相关,古桂花等[47]研究发现槟榔饮片在100 ℃烘烤8 h后生物碱的损失率约为50%,而煮沸0.5 h后损失率甚至高达80%,这说明相较于烘烤而言,煎煮时间对槟榔总生物碱的含量的影响甚至更大。槟榔在体内的毒性也与服药时间长短有关,而“槟榔入药”一般是在中医思维指导下短期煎服,临床并未曾见明显不良反应。此外,中医还讲究因人制宜,即个体差异也是毒性差异的原因之一,如有研究发现雷公藤的肝脏毒性及其个体易感性受年龄、性别和遗传易感性等因素的影响[48]。

表1 临床常用的槟榔中药复方

*赫依在蒙医学中指各种生理功能的动力,属五元中之气元

*In traditional mongolian medicine, heyi refers to the dynamics of various physiological functions, which belongs to the qi yuan among the five yuan

3 结语

3.1 食用槟榔与药用槟榔的区别

从中医药理论来看,“毒药”是药物的总称,“毒性”主要是指药物的偏性,以偏纠偏是药物治病的基本原理,中药毒性则是指中药作用于人体后所产生的损害性,而当前国内外对槟榔的毒性争议多聚焦在槟榔碱等单体成分上,这与中医药理论指导配伍环境下槟榔的临床使用实际相距甚远。

槟榔嚼块作为消遣娱乐食品,包括槟榔的果壳和果核,并未在中医指导下辨证使用,且其在“炮制”过程中常会加入具有较强刺激性和碱性的致癌性辅料,有些辅料会与槟榔中的化学成分产生毒性协同作用,从而加深对人体的损伤,如添加熟石灰后,在碱性条件下槟榔中的槟榔碱易与鞣酸解离并很快被人体吸收,熟石灰自身还会刺激口腔黏膜组织,引起黏膜的慢性炎症及颊黏膜细胞的DNA氧化性损伤[10,49],而在我国湖南地区流行的经加工腌制而成的干槟榔,其有害成分往往更加复杂,如熏制后的干果苯并芘严重超标以及铅、氟和有机磷农药的污染[8],且有研究已证实苯并芘具有诱导乳腺癌发生[50]、增加肺癌发病率[51]以及导致精子畸变等毒性[52]。食用槟榔直接口嚼的服用方法对人体也会产生一定程度的损害,有报道表明槟榔碱口腔给药的癌变几率作用大于腹腔注射,且长期咀嚼槟榔的动作使得槟榔纤维不断与人口腔黏膜摩擦并形成反复的刺激,从而造成口腔慢性炎症,有研究表明口腔癌的发生与嚼食槟榔及滞留时间成正相关[8]。

药用槟榔是槟榔干燥成熟的种子,如今常用的有净制、切制和炒制方法。将槟榔去除杂质,浸泡,润透,切薄片,阴干即为生槟榔;炒槟榔和焦槟榔是在生槟榔的基础上进一步加工,炒槟榔是将净槟榔饮片置于热锅中用文火慢炒,到槟榔变为黄色后取出放凉;而焦槟榔则是将净槟榔饮片置于热锅中用文火慢炒,待槟榔出现焦斑并且内部呈深黄色时取出[53]。且经炒制之后,其毒性成分含量会随着温度的上升而降低,在不对人体产生明显的不良反应的同时还能够保持一定的药用作用[54]。而临床应用槟榔时,除了配伍使用会降低毒性外,医生还会运用中医理论根据患者自身的身体状况而随症加减,辨证用药,且其临床常用剂量远远低于中毒剂量[55]。同时槟榔入药通常会经水煎煮或提取有效成分制成成药后服用,与口腔黏膜接触时间较短,服用剂量及时间也远小于食用槟榔,从而进一步证明了中药槟榔及其复方制剂的安全性[56]。

3.2 食用槟榔安全性的相关建议

近年来,随着槟榔文化的大力传播,且由于嚼食槟榔会使人产生欣快感、兴奋感,具有提神的效果,同时还能提高人的耐力,并具有成瘾性,故嚼食槟榔的人愈来愈多,年龄分布也愈来愈广泛,但长期咀嚼槟榔会对人体产生各种毒副作用如致癌性、生殖毒性及神经毒性等,因而本文就其安全性给出如下建议[57]。

3.2.1 优化食用槟榔的加工工艺 目前,我国食用槟榔仍以传统加工方式为主,加工步骤较为繁琐,各地方生产商技术水平较为落后,化学污染及微生物污染问题较为严重,故要提高槟榔企业食品安全意识,优化槟榔嚼块的加工工艺,提高加工的自动化程度,并探索槟榔壳软化、降低硬度的方法[58]。

3.2.2 明确食用槟榔的质量标准及相关管理规定 食用槟榔虽然是一种食品,但是目前并未归类在国家的食品分类中,且各地尚未制定统一的原料标准、辅料标准、食品添加剂标准、包装材料标准及检验方法标准等,市售食用槟榔的质量参差不齐,故其质量标准的规范迫在眉睫[59]。

3.2.3 其他 有学者对食用槟榔的适宜摄入量进行了分析,并得到其每日最宜摄入量为半包,且嚼食的时间不宜过长以此来尽量减少氟的摄取量;同时,要全面系统地开展对槟榔的安全性评价,并进行流行病学研究,科学论证食用槟榔的安全性,为槟榔行业的发展进一步提供数据上的支持[31,60]。

综上所述,中医药理论指导下的药用槟榔,在临床使用过程中需要结合中医临床辨证,以炮制加工的饮片配伍形成复方口服使用,整个环节没有物理性的口腔和消化道刺激,安全有效;传统的食用槟榔为辅料加工后零食类产品,食用过程为口腔内长时间、反复咀嚼,易形成局部物理、化学和舌下静脉吸收刺激共存、多因素诱发的健康风险,需要针对性改良现有槟榔生产工艺,寻找替代“诱发风险的石灰或其他香料”辅料,升级生产工艺、提高食品标准、规范食用指南、推出可替代产品等多渠道推进,引导大众合理、健康消费食用槟榔。通过对槟榔的梳理,以期在中医药思维下厘清辨明,为公众合理应用槟榔类产品提供参考,消除药用槟榔在中医药理论指导下合理使用的安全性质疑。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 郭声波, 刘兴亮. 中国槟榔种植与槟榔习俗文化的历史地理探索[J]. 中国历史地理论丛, 2009, 24(4): 5-15.

[2] 唐彦丰. 湖南省湘潭市城乡居民咀嚼槟榔和口腔粘膜下纤维性变发病情况的抽样调查 [D]. 长沙: 中南大学, 2010.

[3] Lee C H, Ko A M S, Warnakulasuriya S,. Intercountry prevalences and practices of betel-quid use in south, southeast and easternand associated oral preneoplastic disorders: An international collaborative study by Asian betel-quid consortium of south and east Asia [J]., 2011, 129(7): 1741- 1751.

[4] Lin Y S, Jen Y M, Wang B B,. Epidemiology of oral cavity cancer in Taiwan with emphasis on the role of betel nut chewing [J]., 2005, 67(4): 230-236.

[5] 易攀, 汤嫣然, 周芳, 等. 槟榔的化学成分和药理活性研究进展 [J]. 中草药, 2019, 50(10): 2498-2504.

[6] Stewart B W, Kleihues P.[M]. Lyon: IARC Press, 2003: 232-236.

[7] IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Betel-quid and areca-nut chewing and some-nut derived nitrosamines [J]., 2004, 85: 1-334.

[8] 杜永秀, 孙东业, 翦新春, 等. 咀嚼槟榔种类与口腔黏膜疾病的流行病学调查分析 [J]. 华西口腔医学杂志, 2016, 34(4): 391-394.

[9] 温剑, 张亚宁. 中药槟榔加工使用与毒副作用研究 [J]. 中国现代中药, 2014, 16(7): 604-607.

[10] 邵小钧, 席庆. 食用槟榔及其与口腔癌间的关系 [J]. 国际口腔医学杂志, 2015, 42(6): 668-672.

[11] Shafique K, Zafar M, Ahmed Z,.chewing and metabolic syndrome: Evidence of a harmful relationship [J]., 2013, 12: 67.

[12] 何虹, 胡济安, 黄剑奇. 口腔黏膜下纤维性变研究进展 [J]. 临床口腔医学杂志, 2002, 18(3): 234-236.

[13] Ni W F, Tsai C H, Yang S F,. Elevated expression of NF-κB in oral submucous fibrosis: Evidence for NF-κB induction by safrole in human buccal mucosal fibroblasts [J]., 2007, 43(6): 557-562.

[14] Tsai C H, Yang S F, Lee S S,. Augmented heme oxygenase-1 expression inquid chewing-associated oral submucous fibrosis [J]., 2009, 15(4): 281- 286.

[15] 李霞, 凌天牖. 槟榔提取物对内皮细胞分泌一氧化氮的影响 [J]. 临床口腔医学杂志, 2004, 20(8): 463-464.

[16] Chang Y C, Hu C C, Tseng T H,. Synergistic effects of nicotine on arecoline-induced cytotoxicity in human buccal mucosal fibroblasts [J]., 2001, 30(8): 458-464.

[17] Yang M S, Chung T C, Yang M J,. Betel quid chewing and risk of adverse birth outcomes among aborigines in eastern Taiwan [J]., 2001, 64(6): 465-472.

[18] 刘东林, 王小莹, 杨冰, 等. 槟榔药理毒理研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2013, 38(14): 2273-2275.

[19] Kafle S, Shanbhag T, Shenoy S,. Antifertility effect ofin male albino rats [J]., 2011, 10(1): 79-82.

[20] Wu P F, Chiang T A, Chen M T,. A characterization of the antioxidant enzyme activity and reproductive toxicity in male rats following sub-chronic exposure toextracts [J]., 2010, 178(1/2/3): 541-546.

[21] 周建宏, 王宗永, 张矛宇, 等. 槟榔碱对怀孕小鼠子宫ERα和PR的影响 [J]. 四川动物, 2014, 33(4): 535-539.

[22] Chang B E, Liao M H, Kuo M Y P,. Developmental toxicity of arecoline, the major alkaloid in betel nuts, in zebrafish embryos [J]., 2004, 70(1): 28-36.

[23] Shih Y T, Chen P S, Wu C H,. Arecoline, a major alkaloid of the, causes neurotoxicity through enhancement of oxidative stress and suppression of the antioxidant protective system [J]., 2010, 49(10): 1471-1479.

[24] Chiou S S, Kuo C D. Effect of chewing a single betel- quid on autonomic nervous modulation in healthy young adults [J]., 2008, 22(8): 910-917.

[25] 张微, 兰燕, 邓冰, 等. 嚼食槟榔的成瘾性: 研究状况及可能机制 [J]. 中国药物依赖性杂志, 2016, 25(6): 505-507, 512.

[26] Wu G H M, Boucher B J, Chiu Y H,. Impact of chewing betel-nut () on liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma: A population-based study from an area with a high prevalence of hepatitis B and C infections [J]., 2009, 12(1): 129-135.

[27] 何军山, 卢新华, 曹慧芳. 槟榔碱对L-02细胞损伤的研究 [J]. 环境与健康杂志, 2015, 32(8): 694-696.

[28] Chou W W, Guh J Y, Tsai J F,. Arecoline-induced growth arrest and p21WAF1expression are dependent on p53 in rat hepatocytes [J]., 2008, 243(1/2): 1-10.

[29] 曾薇, 古桂花, 李建新, 等. 槟榔碱的肾毒性实验研究 [J]. 湖南中医药大学学报, 2015, 35(6): 6-8.

[30] Lin S H, Chiou S J, Ho W T,. Arecoline-induced pro-fibrotic proteins in LLC-PK1 cells are dependent on c-Jun-terminal kinase [J]., 2016, 344-346: 53-60.

[31] 吕俊辰, 弓宝, 孙佩文. 槟榔药用和食用安全性研究概况 [J]. 中草药, 2017, 48(2): 384-390.

[32] 孙露, 宋海波, 张力, 等. 中药槟榔及其制剂的安全性系统评价 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(21): 4067-4073.

[33] 胡璇, 于福来, 元超, 等. 槟榔药材及其不同炮制品中4种生物碱成分HPLC定量分析 [J]. 中华中医药学刊, 2020, 38(10): 172-176.

[34] 孙娥, 徐凤娟, 张振海, 等. 中药炮制机制研究进展及研究思路探讨 [J]. 中国中药杂志, 2014, 39(3):363-369.

[35] 汪锦飘, 林晓珊, 刘永茂. 不同炮制方法对槟榔中活性成分槟榔碱含量的影响 [J]. 亚太传统医药, 2014, 10(9): 35-36.

[36] 何晓燕. 槟榔炒制过程中物质基础与生物效应变化规律研究 [D]. 成都: 成都中医药大学, 2014.

[37] 刘逢芹, 孙立立. 炮制对槟榔抑菌作用及其毒性的影响 [J]. 山东中医杂志, 1997, 16(4): 174-175.

[38] 李镇, 容悦莹, 王淑美, 等. 中药组方配伍的研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2015, 21(7): 223-226.

[39] 张雪, 杨雨婷, 董艳红, 等. 中药配伍减毒增效的研究概况 [J]. 中国民族民间医药杂志, 2015, 24(21): 19-20.

[40] 王豪, 张久旭, 李梦薇, 等. 槟榔碱不同配伍环境下在肝微粒体中的代谢研究 [J]. 中医药学报, 2018, 46(5): 58-61.

[41] 黄海霞, 王伟, 曲瑞瑶, 等. “木香-槟榔”制剂对大鼠胃肠运动的影响 [J]. 深圳中西医结合杂志, 2003, 13(2): 80-82.

[42] 佟海英, 范盎然, 李婧, 等. 蒙药槟榔十三味丸(高尤- 13)对慢性应激抑郁模型大鼠肝肾毒性的影响 [J]. 中南民族大学学报: 自然科学版, 2017, 36(3): 57-60.

[43] 李海燕, 谭乐俊, 孟兆青, 等. 小儿消食片遗传毒性评价 [J]. 中成药, 2018, 40(10): 2299-2302.

[44] 黄美艳, 蔡秀江. 四磨汤临床应用研究进展 [J]. 实用中医药杂志, 2019, 35(12): 1552-1554.

[45] 颜成杰. 木香槟榔丸的方源及其发展变化 [J]. 中成药, 1990, 12(12): 35.

[46] 伊玉萍, 王东雁, 陶泽民, 等. 针灸与槟榔四消丸联用治疗剖宫产术后肠麻痹 [J]. 中国临床研究, 2014, 27(11): 1415-1417.

[47] 古桂花, 胡虹, 曾薇, 等. 槟榔不同工艺处理品中3种生物碱的含量比较 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(4): 44-47.

[48] 杨非凡, 王玉明, 董文颖, 等. 中药雷公藤的肝脏毒性及其个体易感性 [J]. 天津中医药大学学报, 2018, 37(3): 188-191.

[49] Chang L Y, Wan H C, Lai Y L,.extracts increased the expression of cyclooxygenase-2, prostaglandin E2 and interleukin-1α in human immune cells via oxidative stress [J]., 2013, 58(10): 1523-1531.

[50] Malik D E S, David R M, Gooderham N J. Mechanistic evidence that benzo [a]promotes an inflammatory microenvironment that drives the metastatic potential of human mammary cells [J]., 2018, 92(10): 3223-3239.

[51] 张雪莲, 刘伟丽, 张坤明, 等. 苯并芘致小鼠肺癌模型实验研究 [J]. 解放军预防医学杂志, 2017, 35(11): 1343-1346.

[52] Zhang C M, Sun Z X, Wang Z L,. Abnormal methylation of spermatozoa induced by benzo(a)in rats [J]., 2019, 38(7): 846-856.

[53] 陈瑞生, 陈相银, 张露露. 槟榔的炮制加工 [J]. 首都医药, 2011(5): 51.

[54] Wang Z B, Wang X, Pei W X,. Chemical transitions ofsemen during the thermal processing revealed by temperature-resolved ATR-FTIR spectroscopy and two- dimensional correlation analysis [J]., 2018, 1155: 1-6.

[55] 李勇. 中药毒性及减毒方法研究进展 [J]. 海峡药学, 2019, 31(9): 45-48.

[56] 侯文珍, 马长华, 杨乐, 等. 基于文献资料的槟榔安全性分析 [J]. 中国药物警戒, 2016, 13(7): 417-421.

[57] Wang C M, Zheng D, Xu J,. Brain damages in ketamine addicts as revealed by magnetic resonance imaging [J]., 2013, 7: 23.

[58] 邹朝晖, 邓钢桥, 刘芳, 等. 食用槟榔卫生质量现状及对策 [J]. 湖南农业科学, 2011(2): 21-22.

[59] 荣玫. 食用槟榔标准现状及对策研究[A] // “标准化与治理”——第二届国际论坛论文集[C]. 长沙: 湖南省质量技术监督局, 2017: 140-148.

[60] 许丹. 食用槟榔的安全风险分析 [D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2012.

Dispute between “edible” and “medicinal” under thinking of traditional Chinese medicine

LIU Xiao-jing, WANG Peng-long, XIANG Jia-wei, HAN Na-na, LI Wen, GU Yu-hao, XU Bing, LEI Hai-min

School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100102, China

Binglang (), one of the traditional Chinese medicines, has been used medicinally in China for more than 1800 years, with potent effects of vermifugal, resolving accumulation, promoting flow ofand blood circulation, and anti-malaria, which is the top of “the four southern medicine”. However, ediblehas certain adverse reaction to human, and the safety ofand its preparations are controversial now. The differences betweenfor eating and medicinal are summarized in this paper, such as processing technology, usage, toxicity degree, in order to clarify under the thinking of traditional Chinese medicine and provide theoretical basis for their development in the future.

edible; medicinal; preparation; toxicity; safety; processing attenuated; compatibility attenuated

R282.71

A

0253 - 2670(2021)01 - 0248 - 07

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.01.030

2020-03-19

2019—2020年国家药品监督管理局课题资助项目;国家自然科学基金资助项目(82073974);国家自然科学基金资助项目(81603256);北京市科技新星计划(Z201100006820026);北京市自然科学基金面上项目(7202116);中华中医药学会青年人才托举工程项目(CACM-2018-QNRC2-B08);重点攻关项目(2020-JYB-ZDGG-044);中央高校基金科研业务项目(杰出青年BUCM-2019-JCRC002,BUCM-2018-2020和岐黄团队2019- JYB-TD005);北京中药基础与新药研究重点实验室

刘小靖(1996—),女,硕士研究生,研究方向为弱键化学与中药复方物质基础及其配伍机制研究。Tel: (010)53912100 E-mail: liuxiaojing1996@126.com

雷海民,男,教授,研究方向为中药先导化合物发现与开发。Tel: (010)53912100 E-mail: hm_lei@126.com

王鹏龙,男,教授,硕士生导师,研究方向为基于弱键化学的中药物质基础与复方配伍机制研究。Tel: (010)53912100 E-mail: wpl581@126.com

[责任编辑 崔艳丽]