全球林产品空间结构与比较优势的动态演变*

——兼论我国林产品比较优势培育目标的选择

耿利敏 沈文星

(南京林业大学经济管理学院 南京 210037)

全球经济一体化的发展,极大地改变了人们的生产、消费和交换模式,也改变了人们的行为模式和思考模式(蔡拓, 2015)。在全球经济发展和增长格局发生重大变化的背景下,鉴于林业产业的生态环保功能和公益性等特征,世界各国对生态环境愈加重视,从而推动了林业及相关低碳产业的发展,也使得林业的产业链进一步延伸(石小亮等, 2015)。与此同步,全球林产品贸易格局也面临重构,欧美发达国家利用其在森林资源、市场、资本、技术等方面的优势,在林产品贸易中占据主导地位。我国是林产品的生产和消费大国,并逐渐发展为林产品贸易大国,在全球林产品贸易中居于越来越重要的位置(牛利民等, 2011)。近年来,我国林产品进出口贸易增长趋势虽有波动但总体增长迅速。在林产品贸易额稳步增长的同时,林产品贸易结构和贸易差额都发生了较大变化。研究这些变化背后所隐含的林产品比较优势的动态变化,对我国制定合适的产业政策和贸易政策并促进林产品贸易和林业经济的健康发展极为必要。

比较优势理论聚焦研究比较优势的影响和决定因素,比较成本贸易理论认为劳动生产率的差异决定了国家间比较优势的差异,要素禀赋理论认为一国的比较优势由其所拥有的要素禀赋决定,规模经济理论认为规模经济的存在是影响和决定比较优势变动的主要因素。以上理论皆注重从影响一国比较优势变化的外部因素考察,但没有涉及到一国产品内部究竟有哪些因素也可能会影响和决定比较优势的变动。杨小凯等(1999)认为比较优势是内生的、动态的,掌握比较优势发展的内在规律并对本国比较优势的动态发展予以引导是可行的。近年来有学者关注比较优势的变迁,认为产品与产品之间具有一定的异质性,产品之间的初始比较优势状况并不会彼此影响(Brasilietal., 2000)。但Hausmann和Klinger(2006)认为在产品空间或产品集中的单个产品之间是相关的,这种关联在时间序列中会相互影响,产品间比较优势的变动是存在相关性的,并尝试用实证分析方法研究比较优势的动态变化。

Hausmann等(2007b)和Hidalgo等(2007)提出并加以发展的产品空间结构与比较优势演化理论(以下简称产品空间结构理论),被很多学者、国际机构用来研究特定国家或地区结构转型与产业升级(Abdonetal., 2011; 张华, 2019)。产品空间结构理论把一个国家产业升级的机会定义为现有生产能力的函数。与经典的比较优势理论通过要素即投入识别一国比较优势和能力不同,产品空间结构理论强调从产出的角度识别一国的能力和比较优势。不同国家的能力可用产品空间加以测量,一国当前所生产产品反映了一国所具备的生产能力。一国能否顺利生产出新的产品、转型到新的产业,是由现有的生产能力决定的,直观地提出了发现和识别一国或地区潜在比较优势产业的具体方法和实现路径。国内引入产品空间结构理论应用于产业升级研究始于2008年(张其仔, 2008; 曾世宏等, 2010),之后持续出现了一些关于该理论的介绍和评述,多聚焦用产品空间结构理论测度经济的复杂性,并估计其影响效应(伍业君等, 2012; 张其仔, 2013),也有学者将该理论应用于某一产业产品空间结构的变迁与比较优势变化和产业升级的关联研究(万金等, 2012; 伏玉林等, 2017; 马海燕等, 2018)。

由于林业产业的特殊性,尚没有研究基于全球林产品空间对全球林产品贸易是否遵循比较优势予以考察。究竟是什么决定和影响着各国林产品比较优势的变动,对全球林产品空间结构的分布和比较优势动态变化的探究,或许有助于为政府或林业主管部门通过相关政策或措施引导林产品贸易比较优势的演变提供重要思路。此外,对全球林产品空间结构和比较优势演变的研究更重要的目的和理论意义在于,它有利于进一步研究并发现阻碍潜在优势产业发挥比较优势的各种制度和政策障碍,识别林业产业升级过程中的能力缺陷,为更好地发挥市场作用提供理论启示。基于此,本研究尝试在产品空间结构理论的基础上构建全球林产品空间,观察其布局结构变化和主要林产品比较优势的动态演变,考察全球林产品空间结构变化和比较优势的动态演变是否一致,从微观视角——产品视角对我国林产品比较优势的培育进行深入探讨。

1 全球林产品空间的构建及数据说明

产品空间结构理论借鉴社会网络的理论和研究方法,把产品作为产品空间网络中的结点,用直观可视的方法描绘一国的产品空间结构,并通过邻近性、多样性和普遍性等指标解释不同国家比较优势演化的路径和产业升级机会的差异。本文借助该理论构建全球林产品空间对其空间结构变化和我国林产品比较优势培育目标予以测度。

1.1 产品距离的界定

产品的生产过程即从原材料转化为成品的实现过程,可以看作是借助一定的技术水平生产出具有独特物理或化学性能的产品的过程。如果生产技术水平不变,生产某一产品所需的要素及要素间比例是不变的。但不同的产品所用的生产要素不同,即使使用相同的生产要素,其所使用的要素间比例并不相同,因此,从差异产品来看,生产要素在不同产品的生产上是不完全替代的。在此基础上,产品空间结构理论把基于要素投入存在相似性的前提下,生产者在实现产品间转换时的难易程度界定为产品距离,2种产品所需的要素投入越接近,2种产品间距离越接近,反之则较远。

1.2 产品空间的构建

产品空间结构理论认为产品是象征一国综合知识和能力的载体,因此产品在比较优势演化的过程中起着重要作用,它影响甚至决定了一国或地区产业转型升级的方向和比较优势演化的路径。在同一时期技术水平没有发生变化的前提下,假定不同生产者生产同一产品所需的要素组合是固定的,而且不同生产者所使用的生产要素假定是同质的,此时产品间的距离固定,所有两两产品间的距离便构成全球所有产品的初始分布状态,称之为产品空间。如果一种产品与多种产品使用的要素投入较为接近,那么该产品与周边产品的距离较近,在全球产品空间内呈现为密集区域,反之则为稀疏区域。在考虑技术水平变化的前提下,如果生产要素投入的变化是连续的,那么从单个产品的角度来看,其与周边产品的距离可能会发生改变,所处区域也会发生转变(Bayudan-Dacuycuy, 2012)。总之,产品空间的分布并不均衡且具有异质性,可以用矩阵来表示产品空间中两两产品之间的距离。

这是一个n×n矩阵,表示由n种产品组成的n维矩阵,矩阵中的点分别表示产品空间中每2个产品的距离,对角线上的点表示产品与自身距离。本文所构建的林产品空间是72×72的矩阵,选取了43个主要贸易国的72种林产品来构建全球林产品空间。

1.3 产品空间分布与比较优势变动的关联分析

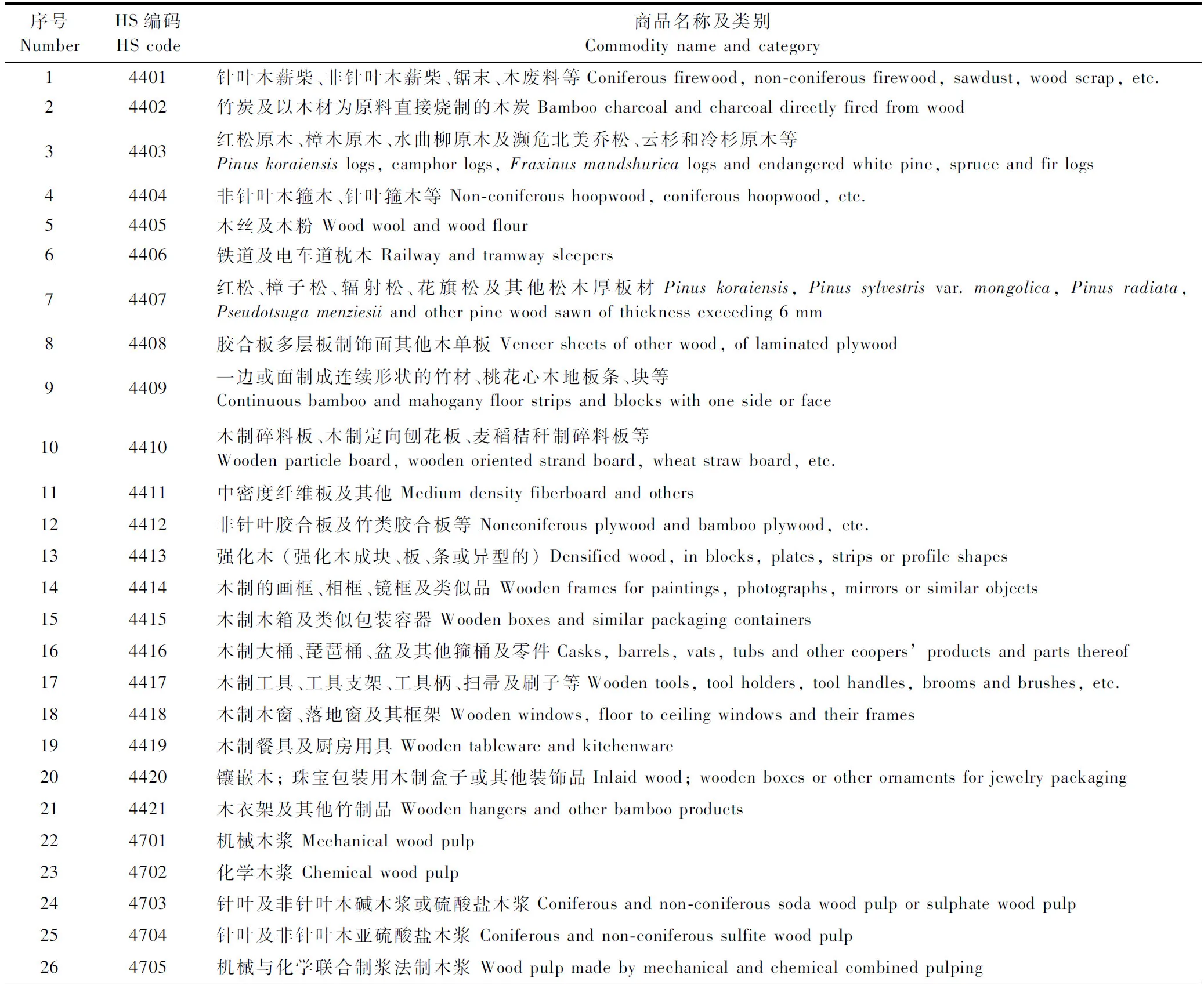

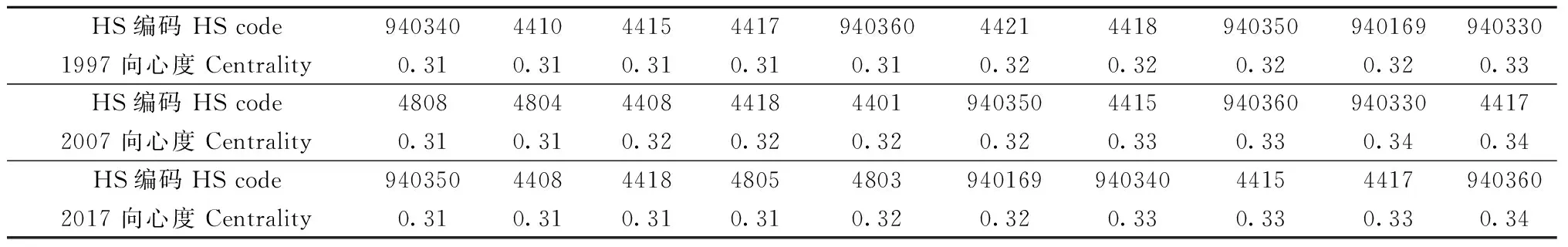

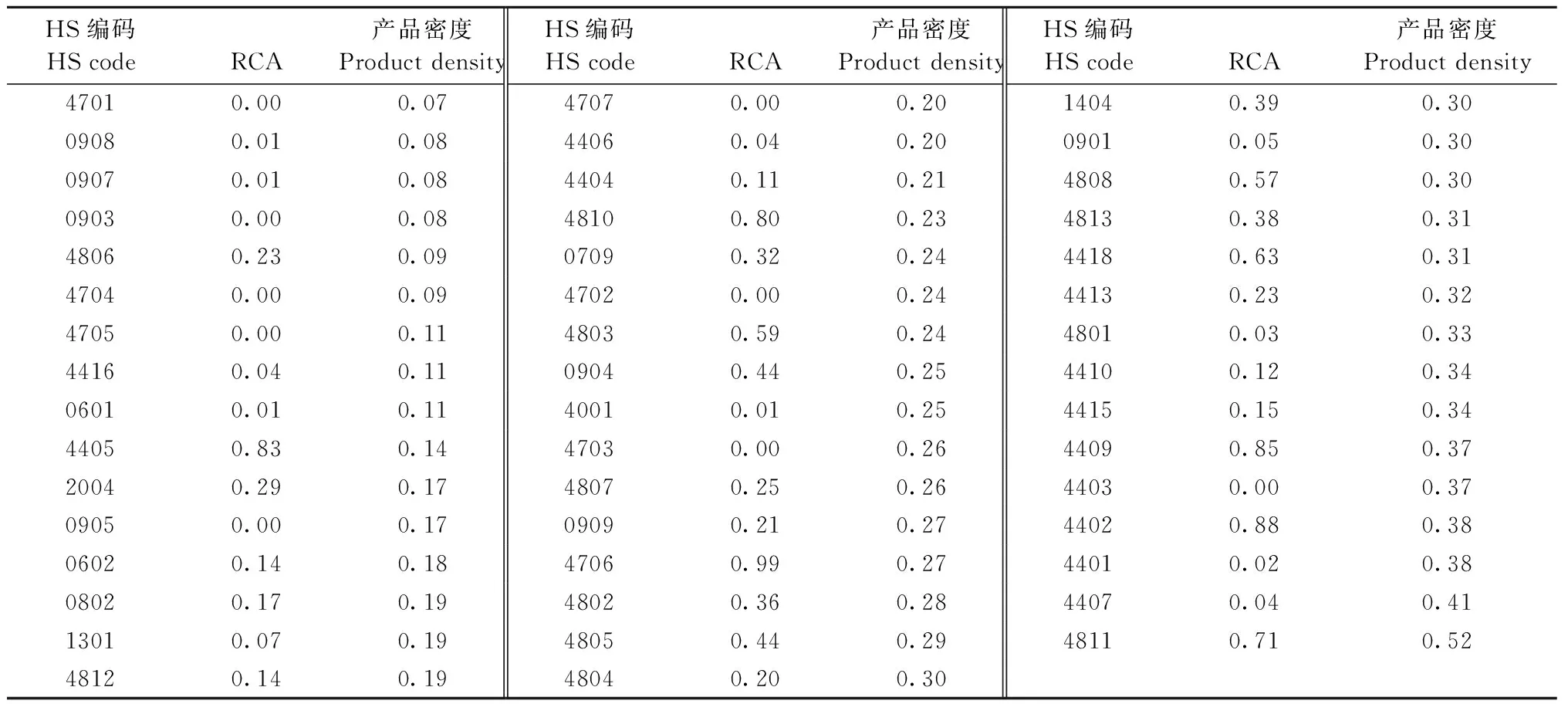

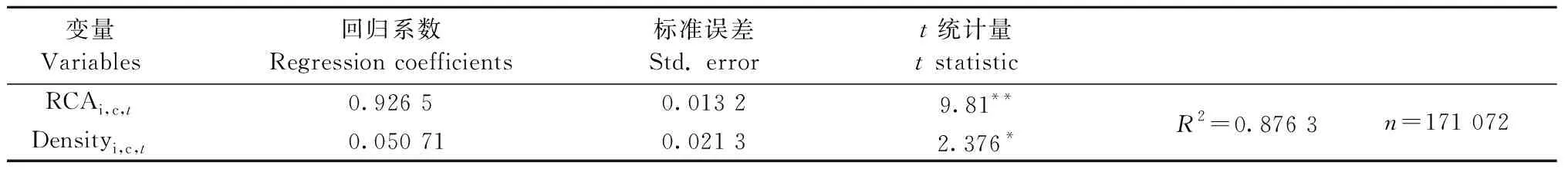

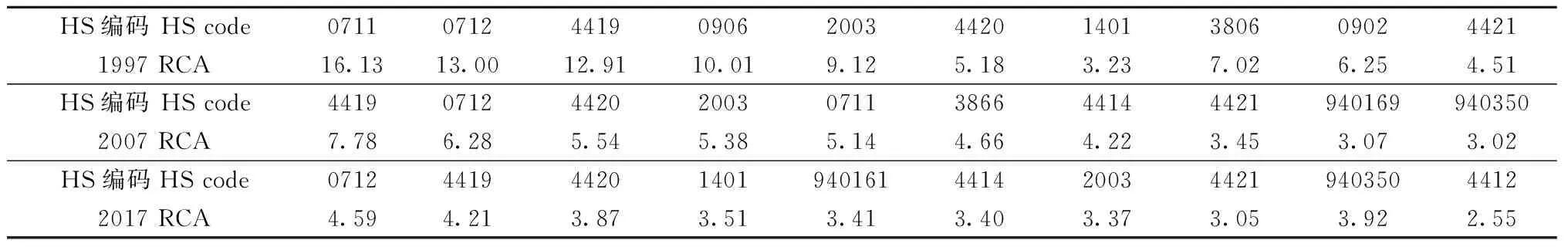

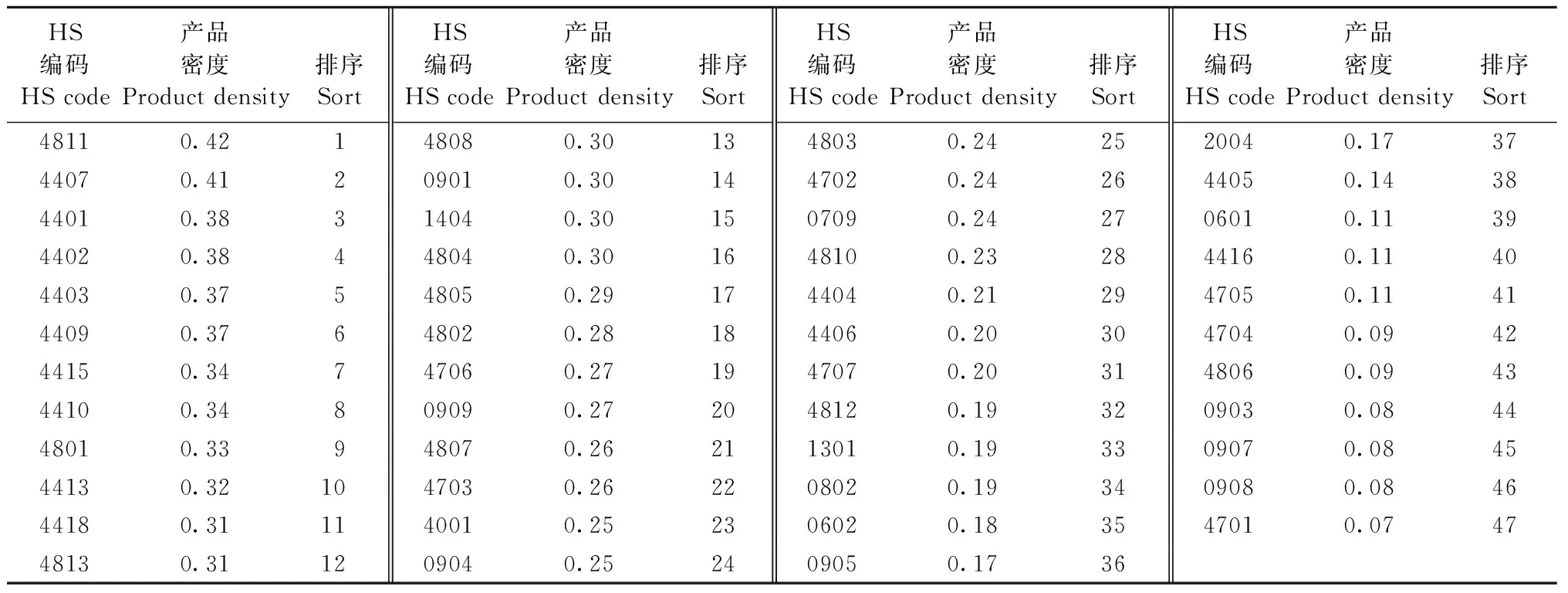

在全球产品空间中,不同的国家或地区处于不同的位置,各国的产品空间不同,其产品的复杂程度会影响该国在未来较长时期内的发展路径。如果该国产品空间较为稠密,则产品与产品间的距离较近,其产品集就趋于连续,其潜在比较优势产品向比较优势产品转化的可能性就越大; 反之,则潜在比较优势产品向比较优势产品转化的可能性越小。生产技术和生产要素的相似决定了生产者由一种产品转向另外一种产品的难易程度,如果选择那些与目前已实现出口的产品距离更为接近的产品来实施生产会更容易。依据要素禀赋理论一国可以把丰裕的要素投向那些与比较优势产品距离较为接近的产品生产上,以获得比较优势。即假定a为已具有比较优势产品,而b和c为分布在a产品周边的具有潜在比较优势的产品,那么在选择何种产品进行转向生产实现比较优势的可能性更大时,可以比较b和c与a产品的距离,当产品距离Da,b 当一国或地区在全球产品空间中拥有较多的比较优势产品时,其优势产品的技术扩散相较于其他产品的技术扩散也较快,从而可以实现比较优势向这些产业更快迁移; 如果一国或地区在全球产品空间中所拥有的优势产品较少,那么较远的产品距离将阻碍技术的传播和扩散。由此产品空间结构理论借助RCA指数、产品空间、产品邻近度、产品密度构建全球产品空间,并提出待检验假设即全球林产品空间的产品分布并不均衡且存在异质性,产品空间结构布局和演变影响和反映比较优势的演变。下文的实证分析部分,将以全球林产品空间为研究对象对这一假设予以检验。 结合全球林产品贸易实践,选取1992—2017年43个主要林产品贸易国在海关行业标准(HS)下的72种林产品(包括47种木质林产品和25种非木质林产品,家具类细分为6位编码,其他为4位编码,详见表1)贸易数据,统计数据主要来源于联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)。本文所选取的43个样本国1)的林产品贸易额在考察期内占全球林产品贸易额的90%以上,林产品种类涵盖了全球主要参与进出口贸易的林产品,可以认为样本数据能够代表全球林产品空间的构成状况。 1) 43个样本国: 埃塞俄比亚、莫桑比克、赞比亚、巴基斯坦、菲律宾、加纳、喀麦隆、印度、印度尼西亚、越南、巴西、俄罗斯、斐济、哥伦比亚、罗马尼亚、马来西亚、秘鲁、墨西哥、南非、泰国、智利、中国、阿根廷、奥地利、澳大利亚、比利时、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、韩国、加拿大、捷克、卢森堡、美国、日本、瑞典、瑞士、西班牙、新加坡、新西兰、意大利。 表1 商品类别及HS编码Tab. 1 Commodity category and HS code 续表Continued 借鉴产品空间结构理论提出者的做法(Hausmannetal., 2007a; 2007b),本文采用显示性比较优势指数(revealed comparative advantage,简称RCA)测度一国比较优势,RCA是指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率。一般而言,RCA值接近1表示中性的相对比较优势; RCA值大于1,表示该商品在本国中的出口比重大于在世界的出口比重,则该国的此产品在国际市场上具有比较优势; RCA值小于1,则表示在国际市场上不具有比较优势。RCA指数可摆脱苛刻的理论假设制约,因而较适合于现实的国际贸易结构分析。本文要测度全球林产品空间结构,选取RCA指标来测度一国的比较优势,取1为临界值,如果c国某产品i的RCA>1,则认为c国i产品具有显性比较优势。全球产品空间中不存在要素密集度逆转的情况下,如果同时生产2种具有显性比较优势产品的国家越多,那么可以认为这2种产品所需的要素投入一致,且在生产上具有相似性,这2种产品在产品空间中的距离较近,实现产品转换的可能性较大。产品空间结构理论把产品间的距离用邻近性描述,而邻近性用同时生产2种具有显性比较优势产品发生的概率予以测度,见公式(1): φa,b,t=min{p(xa,t|xb,t),p(xb,t|xa,t)}。 (1) (2) 公式(2)表示c国在t年的a产品出口份额与世界平均水平相比较的2种情况,高于世界平均水平则记xa,c,t=1,否则记为0。如果c国a产品的RCA>1,c国具备出口份额高于世界平均水平的a产品所需的要素禀赋和生产条件。这里的评判方法和标准与Balassa(1965)的RCA指数的计算方法是一样的,所以用RCA 值来表示。运用公式(2)对所有林产品进行评判,结合公式(1)来计算全球林产品空间中任意2种产品a、b间成对出现的条件概率,其最小值反映两两产品间的邻近度。由于条件概率P(X|Y)和P(Y|X)并非对称衡量指标,即2种产品相互间的条件概率未必相等,但2种产品之间邻近性应该是定值,考虑到2种产品同时生产所需条件的相对严苛性,故取条件概率最小值作为产品邻近度,公式(1)表示在t年a和b 2种产品之间的邻近度。产品邻近度是产品距离的反向指标,该值越大,产品距离越近。 将林产品空间中林产品之间邻近度进行排列,可构建全球林产品邻近度矩阵以呈现其邻近疏密程度。用该矩阵中每行元素求和除以距离权重产品的最大数(此处为72)所得的商,来描绘全球林产品空间的分布状态,这个商称之为向心度。向心度可以测量某一林产品与其他所有林产品之间距离的均值,处于林产品中央空间的那些林产品与其周边的林产品联系更为紧密,其向心度指标更高。因此,用公式(3)测度t年林产品a在全球林产品空间结构中的向心度。 (3) 式中:φa,b,t表示t年a产品与b产品的邻近度,B表示林产品集合中产品类别,本研究中B为72。按照公式(3)依次计算全球林产品空间中的72种林产品的向心度,并按照其值大小排列,就可以排序列出全球林产品空间中的密集区域和稀疏区域的林产品。从表2和表3可以看到在1997年、2007年和2017年全球林产品空间分布的变动(仅列出前10种)。从林产品在不同年份的向心度可以看出,各种林产品在全球林产品空间中所处位置不同,林产品之间的向心度在密集区域和稀疏区域存在较大差异。由此,也验证了前文所提出的待检验假设: 各种林产品间的距离具有差异,即产品空间分布是异质的,不均衡的。 由表2可以看出,从全球林产品空间组成来看,处于密集区域的主要是木质林产品中的木制品类和家具类,其中,卧室用木制家具、木制工具和木窗等始终处于密集区域。值得关注的是纸制品类的特殊用纸如瓦楞纸类从2007年以后向心度迅速提高,处于密集区域。近年来由于绿色环保需要和一些国家出台的一系列相关政策的原因,瓦楞纸板类包装需求渐增,甚至有取代木箱包装的趋势,瓦楞纸类的全球贸易额迅速提高,这可能是瓦楞纸类林产品处于密集区域的原因所在(顾晓燕等, 2011)。从表2和表3可以看出,在密集区域的前10位产品中没有非木质林产品,但在稀疏区域后10位商品除回收纸类和木浆类产品外都是非木质林产品。其中,丁香(Syringa)、肉豆蔻(Myristicafragrans)、马黛茶(Ilexparaguariensis)等非木质林产品始终处于稀疏区域,这可能因为各国的非木质林产品相对于林产品而言,贸易额低且比较分散,不易规模生产和经营。 表2 全球林产品空间密集区域品种分布及变动对比Tab.2 Distribution and change of varieties in dense regional areas in global forest product space 表3 全球林产品空间稀疏区域品种分布及变动对比Tab.3 Distribution and change of varieties in sparse regional areas in global forest product space 比较优势的演变共有2种状态: 产品原来不具有比较优势但后来转变为具有比较优势,或是产品由原来具有比较优势转变为不具有比较优势。在前文中借用邻近度的指标衡量产品间距离大小,那些具有潜在比较优势的林产品与那些现已具备比较优势林产品之间的邻近度越高,具有潜在比较优势的产品在未来实现比较优势的概率就越大(伍业君等, 2012),但本文的目标是要实证检验林产品空间分布状态与比较优势动态演变的关系。一国具有潜在比较优势的林产品与既有比较优势林产品集的距离越近,其比较优势能越容易或较快地显示出来。因此,本文进一步采用由Hausmann等(2007a; 2007b)提出的“产品密度”指标来反映一国具有潜在比较优势的林产品与既有比较优势林产品集的邻近度(见公式4)。产品密度可以被看成是潜在比较优势产品b周边产品的加权平均邻近度值,该值的大小反映了潜在比较优势产品b周边累积的生产能力禀赋的大小。 (4) 公式(4)表示在t年c国的潜在比较优势林产品b的产品密度。其中,φb,k,t表示t年林产品b与林产品k的邻近度,xc,k,t反映t年c国的k产品是否为比较优势林产品,当RCAc,k,t>1时,xc,k,t=1,否则为0。 在研究林产品密度与比较优势变动之间的关系之前,需要把林产品分为2种不同类型(张其仔, 2008): 一类为“转型林产品”(在t1时期的RCAc,k,t<0.5,但在时期t2则大于1),该类林产品的比较优势变化明显; 另一类为“非转型林产品”,指那些比较优势在考察期变动不明显,主要指在2个时期RCAc,k,t均小于0.5的林产品种类。出于本文研究主题需要,不符合这2种类型的林产品,如在不同时期比较优势变动无规律可循的,暂时不在本研究范围之内。 基于我国林产品贸易实践,测算了2017年我国处于比较劣势的林产品密度和RCA(表4)。林产品中大部分“非转型林产品”密度较低,而那些“转型林产品”密度较高,也较多地分布于全球林产品空间中密度较高的区域。由此可以认为那些与现有比较优势林产品集距离较近的林产品,较大概率属于转型林产品。此时可以初步推论,那些与现有比较优势林产品较为邻近的林产品种类更容易实现从潜在比较优势到比较优势的转变。为了验证这一推论,以下通过建立数理模型进行实证,建立回归方程如下: xi,c,t+1=α+βxi,c,t+γdensityi,c,t+λX+ε。 (5) 式中:xi,c,t+1和xi,c,t分别表示相邻前后2个时期内c国林产品i是否具有比较优势;densityi,c,t表示c国i产品在t时期的密度,本文将密度数据进行了标准化处理,用密度原始数据与均值的差除以标准差;X用以控制可能存在的个体效应,属于随机扰动项。 表4 2017年中国比较劣势林产品密度排序与RCA对比Tab.4 Comparison of the product density ranking and RCA of China’s comparative disadvantage forest products in 2017 从公式(5)和前文描述可以看出,本模型包含有国家、产品和时间3个维度截面,属于多维面板数据。高维面板数据能够更客观地观察和体现样本特征,但同时也使得数据的处理变得极为复杂,因此在回归方法的选择等问题上需更加慎重。高维面板数据在做回归分析时通常会面临较为庞大的数据矩阵和复杂的计算迭代问题,这些问题处理不当会使得高维面板数据的回归分析不能顺利实现(张波等, 2012)。本文结合研究对象和所选样本,选择最小二乘虚拟变量模型(Least Square Dummy Variables,简称LSDV)回归。在模型中构建“国家-年份”和“产品-年份”2个虚拟变量以控制由于时间变化带来的国家和产品的个体效应。在回归分析中采用二维虚拟变量(1,0)来表示在不同年份的各个国家不同林产品是否具备比较优势(公式6中用X来表示),为了进一步验证这种二维虚拟变量的采用对估计结论是否有影响,用RCA的原始值带入公式6,并同时做了同样的回归分析,以确保研究结论的稳健。回归结果见表5。 RCAi,c,t+1=α+βRCAi,c,t+γdensityi,c,t+λX+ε。 (6) 表5 回归结果①Tab. 5 Regression results 从表5可以看出,产品密度增长1个标准单位时,该产品的RCA指数同时增长的概率为92%,产品密度与产品比较优势之间存在显著的正相关关系。由此可以认为林产品空间的分布结构对产品比较优势的变动有重要影响,前文的待检验假设成立,即一国具有潜在比较优势的林产品与现有比较优势产品集之间的距离越近,越容易实现从潜在比较优势到比较优势的转化。从本文选取的样本来看,因为选取了主要贸易国绝大多数林产品多年来的数据样本,可以认为统计结果和分析结论具有代表性。这进一步证明前文的预设即产品空间结构布局和演变影响和反映比较优势的演变这一假设是成立的。 研究结果表明,转型期的林产品与已具有比较优势的产品更为接近,那么可以考虑对潜在比较优势的转型期林产品的密度进行排序,并依此作为参考依据培育更多具有比较优势的林产品。在对各种林产品比较优势分布状况进行考察的基础上,把具有比较优势的林产品品种列为优势产品集合,计算其余处于比较劣势产品集的密度值,按照密度值进行排序,分别测度处于比较劣势的产品转化为比较优势产品的可能性,筛选出重点培育的林产品种类(表6)。从1997年、2007年和2017年我国最具比较优势的产品分布来看(仅列前10),我国在部分非木质林产品如菌菇、竹笋及林化类产品如松香等具有强比较优势,在部分人造板和部分木制品和竹制品的出口方面具有比较优势,且从2010年以来,我国家具类产品越来越具有比较优势。 表6 1997年、2007年和2017年比较优势林产品集合对比Tab.6 Comparison of comparative advantage forest products in 1997, 2007 and 2017 表7 比较优势培育的目标林产品排序及分布Tab.7 Sorting and distribution of target forest products cultivated by comparative advantage 从比较优势的实际分布来看,2017年72种林产品中有25种林产品处于比较优势。在木质林产品中,我国的人造板、部分木制品和家具类产品的出口具有较强的比较优势,而原木及其他原材和部分纸制品的出口处于劣势。值得关注的是在具有比较优势的林产品中,有10种非木质林产品处于比较优势,其中林化类、菌类、竹藤类的出口具有较强的比较优势。而干果、植物和苗木类产品的出口不具有比较优势。从时间趋势来看,我国部分非木质林产品比较优势突出,这也体现在我国林产品贸易实践中,表现为非木质林产品出口贸易额占比的提高, 2017年非木质林产品进出口额占林产品贸易总额比重增至27%,人造板及木质家具的出口也稳步提高。 产品密度指标可以测定比较劣势的产品与比较优势产品集之间的距离,它能反映某一处于比较劣势的产品周边比较优势产品聚集的要素禀赋状况。产品密度值越大,代表此种比较劣势品种在当期与比较优势产品集之间的距离越近,因此有更大概率和更大潜力实现到比较优势的转化。本文对我国2017年处于比较劣势的所有林产品(47种)的产品密度进行测算并予以排序(表7),以利于识别转型期林产品并为寻找潜在比较优势产品提供参考依据。 根据前期比较优势的指数计算结果来看,在考察期内尚未发现有林产品从原来具有比较优势向不具有比较优势转化的情况,因此依据产品密度值对所有处于比较劣势的47种林产品依次进行排序(表7),测度哪些林产品更易实现从比较劣势向比较优势的转变。从表7可以看出产品密度最高的5位分别是焦油纸及纸板、松类及板材、木片锯末等、木炭和松类原木等; 密度最低的5位分别是机械木浆、肉豆蔻衣、丁香、马黛茶和羊皮纸类等。在未来一段时期内这些处于比较劣势的林产品实现到比较优势转化的可能性随产品密度由高到低而逐步降低。假定要素禀赋及生产和技术条件不变,那么4811号林产品(焦油纸及纸板、沥青纸及纸板; 经涂布、浸渍、覆盖的纸及纸板)在未来实现比较优势的潜力和可能性是最大的。如果政府出于环境和生态发展等理念,试图通过政策、资金或技术支持等引导林产品比较优势的培育(罗攀柱, 2018),那么从4811号入手培育其实现比较优势的可能性最大,成本最低。以此逻辑,培育4701号林产品(机械木浆类)实现向比较优势转变的可能性较小,也要付出较大成本。因此对比较劣势的林产品密度进行排序可以为筛选潜在比较优势林产品作为培育目标提供参考依据,对政府或主管机关对林产品贸易实施引导或干预并实现政策目标具有操作指导价值。 本文根据产品空间结构理论的模型和研究方法,构建了全球林产品空间,实证分析验证了全球林产品分布空间的异质性及全球林产品分布结构对一国比较优势变动的作用。基于此实证结果对我国如何培育林产品贸易比较优势目标产品进行了尝试性探索,得出的主要结论及相应的政策建议如下: 首先,在全球林产品空间中,林产品间的距离并不均等,一些林产品如胶合板和家具类林产品处于全球林产品空间的密集区域,一些林产品如木浆和部分非木质林产品则处于全球林产品空间的稀疏区域,最终形成了全球林产品空间异质且不均衡的分布状态。林产品之间距离的不同是由于生产不同林产品所需要要素禀赋和要素比例不同,产品间距离的差异和产品密度的不同使得全球林产品空间的分布结构并不均衡,并最终呈现异质性特征。 其次,林产品的产品密度与林产品比较优势存在显著正相关关系,且在时间序列中保持关系稳定。在全球林产品空间中,那些距离现有比较优势林产品集合越近的林产品因为其周围聚集了更多的资源禀赋,因而向比较优势产品转化的成本越小,成功的可能性更大。这一结果对政府或主管机关如何选择林产品贸易比较优势培育目标具有参考价值和指导意义,可以辅以林产品贸易政策或措施来重点培育和扶持潜在比较优势林产品以推进林产品贸易和林业相关产业的健康发展(段伟等, 2018)。 最后,本文在对比较优势指标、邻近度指标进行计算的基础上,进一步对我国主要林产品当前比较劣势林产品的密度大小进行排序,判定其实现比较优势的难易,最终确立比较优势培育目标。实证研究的结果表明: 整体来看,焦油纸及纸板、沥青纸及纸板等林产品是最优选择,而机械木浆等林产品实现比较优势的难度最大。这一结果与我国林产品贸易当前的客观实践基本吻合。 综上,全球林产品空间结构与林产品比较优势变动呈现显著正相关的内在规律,一国的主管机关或政策制定部门在对本国林产品贸易政策或林产品比较优势培育战略制定和实施的过程中,如果可以遵循此内在规律来引导本国比较优势变动可能会有较好的政策实效(邓向荣等, 2016)。以我国为例,可以考虑以林产品密度比较大的林产品作为比较优势培育目标进行优先培育,为我国林产品贸易的结构优化和林业产业升级和发展奠定基础。需要特别指出的是,我国林产品贸易受国内外客观条件的限制,从要素禀赋的角度看,我国林产品比较优势并不显著,尤其是木材初级产品供需缺口较大,而一些暂时具有比较优势如板材类林产品,随着劳动力优势减弱很难形成持久的国际竞争力,加之林业产业的特殊性和林产品贸易国际环境的变化,如何培育我国林产品贸易比较优势需要综合多因素进行考量。在林产品贸易合法性要求逐渐提高、低附加值林产品出口市场竞争加剧和世界木材日趋紧张的背景下,如何在协调林产品贸易与生态环境关系的前提下,进一步考察林产品贸易比较优势和林业产业转型升级的互动关系,研究比较优势变动背后的影响因素和政策推动作用,探究阻碍潜在比较优势产品转化为比较优势产品的制度或政策障碍乃至林业产品升级过程中的能力缺陷等都是值得进一步深入研究的方向。1.4 数据说明

2 实证分析过程及结果

2.1 林产品距离的测算

2.2 全球林产品空间分布结构

2.3 林产品空间分布与比较优势变动关系的实证检验

3 我国林产品比较优势培育目标的选择

3.1 比较优势林产品的实际分布

3.2 比较劣势林产品的密度分布

3.3 林产品比较优势培育目标的选择排序

4 结论及政策建议