虚拟现实平衡训练对前交叉韧带重建术后膝关节本体感觉的效果

嘉兴市第二医院康复医学中心,浙江嘉兴市 314000

前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)损伤在膝关节韧带损伤中较为常见[1],利用韧带或肌腱进行前交叉韧带重建(anterior cruciate ligament recon-struction,ACLR)虽然恢复了膝关节生物力学的稳定性,但是移植物无法替代原有ACL在膝关节本体感觉中的作用[2];因新移植物缺少本体感受器,而ACL 中的感受器在维持膝关节的稳定中起到至关重要的作用[3]。以往研究发现[4],平衡功能训练可改善ACLR后患者膝关节的本体感觉能力。目前虚拟现实(virtual reality,VR)技术广泛用于脑卒中后患者的平衡及防跌倒能力训练中[5-8],但对骨关节损伤康复方面的研究较少。本研究旨在探讨VR 平衡训练技术对ACLR 后患者的膝关节本体感觉恢复方面的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年1 月至2018 年12 月本院住院治疗的ACLR 后的患者72 例,均符合ACL 损伤标准[9]:①前抽屉试验、Lachman 试验阳性;②膝关节磁共振可见ACL 损伤或完全断裂;③术中关节镜下符合ACL 损伤标准。

纳入标准:①单侧膝关节ACL 损伤,年龄20~45岁;②严格按照本院骨科ACLR 手术流程进行操作,由骨科同组医生手术操作,移植物均选用患侧膝关节半腱肌肌腱和股薄肌肌腱;③能够配合进行康复训练;④签署知情同意书。

排除标准:①并发后交叉韧带损伤、半月板损伤、侧副韧带损伤及其他关节骨折;②并发神经损伤;③严重心血管、肺部疾病,严重的糖尿病,椎间盘突出,癫痫;④无法耐受一般康复训练;⑤重建失败及术后严重感染;⑥存在认知、视觉及听觉障碍或无法适应VR环境训练。

脱落标准:①发生严重不良事件不宜继续参加试验;②未按照预定方案进行训练;③因自身原因要求退出试验。

采用随机数字表法将72例患者随机分为对照组和观察组,每组36例。两组性别、年龄、身高和体质量均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

本研究经嘉兴市第二医院医学伦理审查委员会批准(No.jxey-2017010)。

表1 两组一般资料比较

1.2 训练方法

两组ACLR 术后均按照本康复中心前交叉损伤术后康复治疗规范进行治疗[10]。

①术后1~6 d:可调式卡盘支具锁定0°伸直位固定;疼痛控制;踝泵练习;髌骨松动;股四头肌及腘绳肌等长肌力练习。

②术后7~15 d:被动终末端伸膝训练;核心稳定性训练;股四头肌内侧头电刺激治疗;无痛范围内早期患腿负重25%~50%;坐位下膝关节屈曲训练(4×10次);直腿抬高训练(4×10 次);髋外展及内收训练(3×10次);冰敷每次15~20 min,每天3~5次。

③术后16~23 d:膝关节屈曲达到110°后进行固定自行车训练;台阶上腓肠肌提升训练;阻力套件上的下肢下压及屈膝训练(4×10次);局部水疗。

④术后24~31 d:主动伸膝90°~40°训练(3×10次)。

⑤术后32~39 d:主动伸膝90°~20°训练(3×10次)。

⑥术后40~47 d:主动伸膝90°~0°训练,并逐渐增加阻力(3×10次)。

⑦术后48~61 d:终末膝关节伸展训练(无外加阻力30°~0°);扶椅下的小腿腓肠肌提升训练(4×10 次);迈步训练。

⑧术后62~76 d:整体主动拉伸训练,全身力量训练;功能锻炼;双脚平整地面跳跃;直线跑;逐步恢复最大关节活动度、肌力和灵活性。

术后第8周起,所有患者均开始介入平衡训练。

1.2.1 对照组

①平衡板训练:将膝关节保持伸直0°位,必要时佩戴膝关节支具,进行站立位下重心过渡训练;在膝关节屈曲0°~30°位进行平衡板动态训练,先双侧后患侧,先睁眼后闭眼。

②快速重心转移训练:膝关节伸直位下重心由左右至前后向过渡训练,膝关节半屈位下重心由左右至前后向过渡训练。

③直立位及屈膝位下AIREX平衡垫训练。

以上训练每次15 min,每天2 次,每周6 d,训练8周。

1.2.2 观察组

采用Dynstable 虚拟平衡训练系统(荷兰MOTEK MEDICAL公司)进行动态平衡训练。

1.2.2.1 撞击球训练

患者脱鞋,双脚并足站立于测力板中央区域,VR 场景显示为一移动平板,周围出现不同方向、不同速度的小球撞击移动平板,随即产生不同加速度和不同方向的测力板位移。患者在此训练过程中尽量保持身体平衡稳定。难度等级1~9 级,根据个体情况选择不同等级,并由双足站立过渡到单足站立。

1.2.2.2 城市赛道

患者脱鞋,双脚与肩同宽站立于测力板中央,手臂自然下垂,放于身体两侧。VR 场景为患者驾驶一辆汽车行驶于马路上,要求患者在规定时间内行驶尽量远的距离。患者通过前后位移重心控制汽车的速度,左右重心位移控制汽车的左右方向;通过躲避对向车道的来车训练其重心转移及平衡能力。

1.2.2.3 驾船竞赛

患者脱鞋,双脚与肩同宽站立于测力板中央,手臂自然下垂,放于身体两侧,双膝微屈。VR 场景为患者驾驶一艘小船行驶于海面上,根据海面上的不同标记点标记的路径行驶,以最少时间到达指定终点为最终目标,通过前后位重心转移控制小船的前进与后退,左右重心的转移控制小船左右转向。

以上训练每次15 min,每天2 次,每周6 d,训练8周。见图1。

1.3 评定方法

在平衡训练前(术后第8 周)及训练后(术后第16周)均进行平衡控制及本体感觉的评估。

1.3.1 平衡控制能力评估

图1 患者进行VR下的平衡训练

采用Dynstable 虚拟平衡评估系统(荷兰)进行姿势控制、重心转移、肌肉激活方面数据的评估。评估系统硬件由以下5部分组成。

①投影仪和3×1.5 m屏幕:显示VR场景,并将现实中患者的身体运动进行反馈。

②立体声环绕系统:模拟现实环境中的听觉刺激。

③测力板:测力板的中央安装有压力感应器,接收患者双脚在平板方向上施加的垂直压力变化,分析人体压力中心(center of pressure,COP)的位置和移动情况。

④运动捕捉摄像机:收集三维运动数据。

⑤计算机系统:计算机运行FrontEnd 软件的D-Flow 及运动捕捉软件。FrontEnd软件含有平衡功能评定应用程序。

测试前每位患者适应性练习15 min,测量以下5个参数。

①COP 时间稳定性:患者睁眼,双足并拢站于测力台中心标记点处,初始校正后,测力板随后进行水平面多方向的随机移动并恢复至原始位置,记录患者在这一过程中恢复中心点压力需要的时间。

②闭眼压力中心速度(center of pressure speed,COPS):患者闭眼,双足并拢站于测力台中心标记点处,初始校正后,测力板随后进行水平面多方向的随机移动并恢复至原始位置,记录患者在这一过程中压力中心的速度,速度越慢稳定越好。

③单腿COPS:患者睁眼,患侧足站立于测力台中心标记点处,健侧下肢抬起不触地,初始校正后,测力板随后进行水平面多方向的随机移动并恢复至原始位置,记录患者在这一过程中压力中心的速度。

④膝关节反应时间:患者穿紧身裤,睁眼,双足并拢站于测力台中心标记点处,在双膝髌骨中部各贴一标记球;初始校准后,VR 场景中出现两个不同颜色色块,其中一块由患者膝关节控制移动,屈膝控制色块前移撞击目标色块,伸膝控制色块后移恢复至初始位,记录这一过程中患者屈膝反应时间。

⑤稳定极限包络面积(center of pressure area,CO-PA):患者睁眼,双足并拢站于测力台中心标记点处,初始校正后,VR屏幕出现8个方向色块,通过转移身体重心控制重心点最大程度接近目标色块,取每个标记方向重心转移所能达到的最大距离,最后合成包络面积。每个参数重复3次,取平均值。

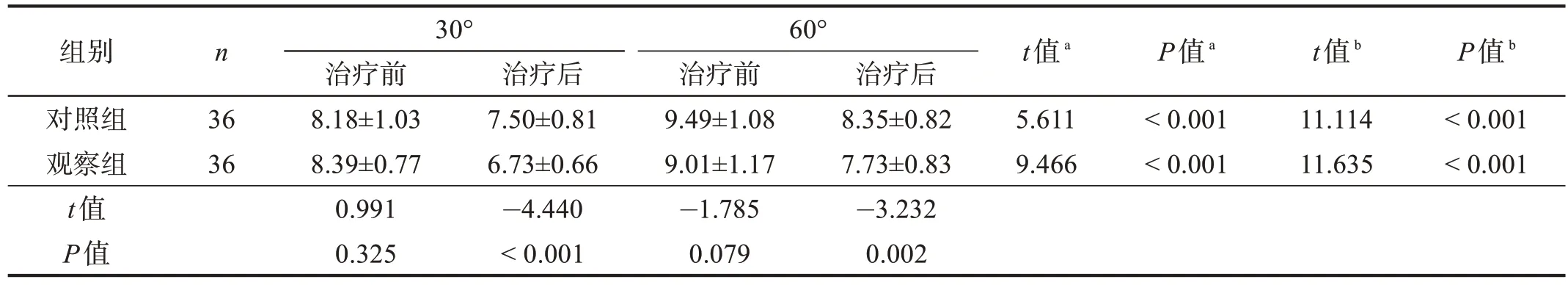

1.3.2 患膝本体感觉评估

采用主动关节角度重现方法,使用等速训练测力系统(HUMAC NORM)进行角度测试。患者被动屈膝至30°和60°的位置,停留10 s,返回至初始位,嘱患者主动屈膝至预定目标位,测定其原始角度和重置角度的偏差值。偏差值越小,关节本体感觉功能越好。

1.4 统计学分析

采用SPSS 23.0 统计学软件分析。Kolmogorov-Smirnov 单样本检验显示所有计量资料均符合正态分布。计量资料采用()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验。计数资料采用χ2检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

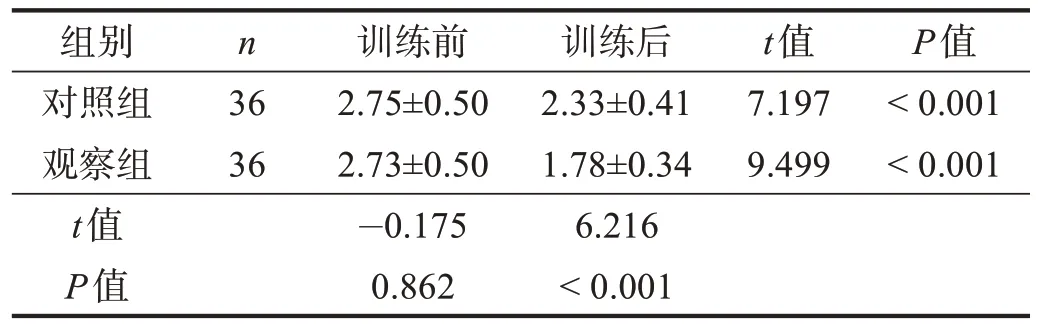

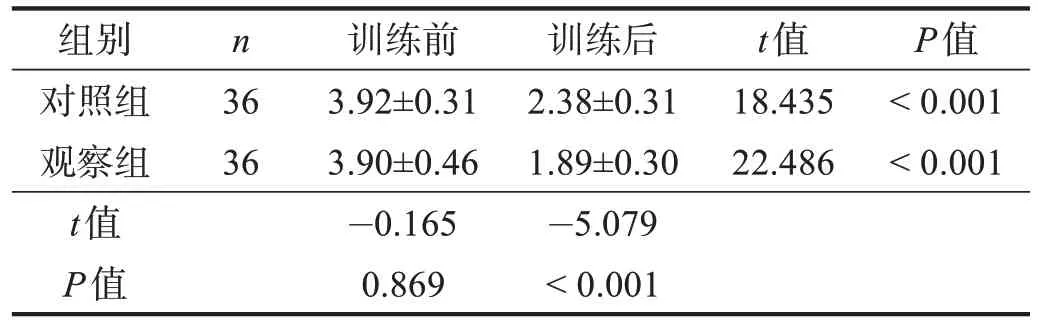

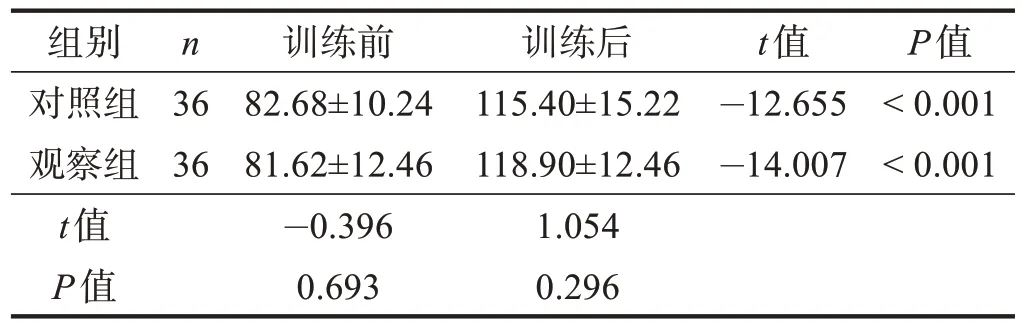

训练前,两组COP 时间稳定性、闭眼COPS、单腿COPS、膝关节反应时间、COPA 和主动关节角度重现偏差值(30°和60°)均无显著性差异(P> 0.05);训练后,各项指标均显著改善(P< 0.001)。训练后,观察组COP 时间稳定性、闭眼COPS、单腿COPS、膝关节反应时间和主动关节角度重现偏差值(30°和60°)均显著优于对照组(P< 0.001),两组COPA 无显著性差异(P>0.05)。见表2~表7。

表2 两组COP时间稳定性比较(s)

表3 两组闭眼COPS比较(cm/s)

表4 两组单腿COPS比较(cm/s)

表5 两组膝关节反应时间比较(s)

表6 两组COPA比较(cm2)

表7 主动关节角度重现偏差值(°)

3 讨论

ACL 含有丰富的本体感觉器官,可以感受关节、肌肉的拉力和应力,并发出神经冲动,通过神经传导通路传送至中枢神经系统,并经过整合分析产生对躯干和肢体运动状态和相应位置的感觉[11]。ACL 结构性损伤导致其本体感受器数量减少或出现变性,并随着损伤时间的延长而加剧,出现传入神经功能障碍,最后导致膝关节本体感觉始发阶段受到影响,本体感觉功能减弱[12]。交叉韧带在移植修复后其本体感觉会恢复,但无法达到正常水平,且需要较长时间[13-15]。ACL损伤后不但导致患侧本体感觉功能减退,同时也可累及健侧膝关节的本体感觉,导致平衡障碍,因此康复训练需同时顾及双侧[16-17]。合理有效的康复训练能够促进损伤侧本体感觉的恢复,并可以有效减少膝关节损伤的发生率[18],通常训练内容包括关节位置觉和运动觉训练、运动关节稳定性训练、反射性神经肌肉控制和功能性活动训练[19]。

VR 是一种新兴且发展迅速的技术,通过计算机专业软硬件和外围设备,形成逼真的视、听、嗅、触等虚拟感知觉,患者通过穿戴装置,与虚拟环境进行交互作用和体验。VR 系统具有沉浸、交互和想象三大特点[20]。目前VR 技术在脑卒中后平衡训练方面应用较多,且相对于传统康复治疗,其对平衡稳定性及步态改善方面更有优势[21-23]。

本研究使用的VR 三维平衡系统包含实时平衡转化平台、测力台、运动捕捉系统和VR 场景,通过执行依赖视听觉信息的双重认知任务来评估患者处理物理平衡扰动的能力。运用高强度的视觉、本体感觉、前庭觉和听觉的实时综合反馈,强化训练效果,优化运动学习,从而为患者的行走平衡康复提供帮助。通过目标性的任务训练,提供实时的感觉反馈,达到良好的人机互动效果。阶段性的评估数据,让患者能够精准了解训练过程中的动态变化情况,患者依从性更好,更乐于参与训练,达到有效闭环的训练模式。

本研究将VR 技术引入骨关节康复领域,通过视觉反馈下的扰动训练、重心过渡训练、姿势控制和肌肉激活训练提高ACLR 后患膝的本体感觉功能。有研究发现[24],ACLR 术后患者COP 反应减慢,COP 偏移减少。ACLR 术后80%患者可能发生膝骨关节炎,稳定及灵活协调性强的膝关节是恢复膝关节功能及减少创伤后骨关节炎发生的重要条件[25]。本研究显示,VR平衡训练在COP 时间稳定性、闭眼COPS、单腿COPS、膝关节反应时间和主动关节角度重现偏差值方面优于传统平衡训练。可能是由于运用VR 场景模拟现实世界中的不稳定平衡状态,结合视听效果强化感觉输入,患者接收到不同感官部分的信息信号,通过调整姿势及激活相应部位肌肉做出适应性反馈,达到恢复本体感觉的效果。VR 动态平衡稳定性训练通过训练患者在不稳定平面下的运动控制,提高其膝关节的协调控制能力,改善关节稳定性,缩短膝关节在不同位置下的反馈时间,有效地促进了双侧本体感觉功能的恢复。本研究的另一个特点是Dynstable 平衡评估系统由不同的两部分软件构成,其信效度优于Berg平衡量表,且仪器数据能更好地反映患者平衡反应指标,相对于主观量表更有优势。

本研究显示,ACLR 术后患者采用VR 平衡训练,可提高平衡稳定性、膝关节反应速度和肌肉激活效率。本研究还发现,VR 平衡训练与传统康复训练在COPA 方面无明显差异,提示在压力中心位移极限距离方面VR 并无优势,这仍需要在今后进一步研究以明确压力中心位移距离是否与视觉及本体感觉参与较少有关。

综上所述,虚拟现实平衡训练能有效改善ACLR术后膝关节本体感觉障碍,且较传统平衡训练而言更具优势,值得推广。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。