中间阶层与中等收入群体辨析①

□ 李炜

一、问题的缘起:为何要辨析中间阶层和中等收入者群体的异同?

中间阶层(middle classes,中文通常译做“中产阶级”)和中等收入群体(the middle income groups),这两个概念,源自西方社会但在改革开放以来的中国社会科学研究中被广泛应用,它们不仅是学术术语,也是公众热议的公共话题之一,已进入政府政策的话语体系中。

中间阶层,可以追溯到马克思学说中“中等阶级”的概念,即由小工业家、小商人、小食利者、富农、小自由农、医生、律师、牧师、学者和为数尚不多的管理者构成的社会群体[1],其主要特征是拥有少量生产资料,小规模雇佣,以家庭经营方式直接参与劳动生产,在阶级谱系中居于资本家阶级和无产阶级之间,这一“中等阶级”为后来的社会分层研究者称为“旧中间(产)阶级”;20世纪30年代到40年代欧美资本主义国家发生的企业管理革命中,又产生了一批以管理技能和专业知识等人力资本为生存技能、经济社会地位居于资本家和雇佣劳动者之间的群体,即C.莱特·米尔斯所称的“白领”——被冠以“新中间(产)阶级”的称谓。

在改革开放时期的中国,中间阶层的产生主要源于20世纪80年代涌现的私营业主和个体工商户,以及大量的白领群体,如企业经理人员、专业技术人员、办事人员等[2]。2001年江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中表示,“改革开放以来,我国的社会阶层构成发生了新的变化,出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等社会阶层。而且,许多人在不同所有制、不同行业、不同地域之间流动频繁,人们的职业、身份经常变动。这种变化还会继续下去。在党的路线方针政策指引下,这些新的社会阶层中的广大人员,通过诚实劳动和工作,通过合法经营,为发展社会主义社会的生产力和其他事业做出了贡献”[3]。这说明,改革开放以来产生的中间阶层中的部分群体的地位状况也得到了党和政府的高度关注。

中间阶层被社会结构研究者们赋予颇为正向的社会功能。首先,中间阶层对民主化具有推动作用。如李普塞特认为,社会富裕程度和经济发展水平与政治民主之间高度相关,产生中产阶层的富裕社会必然伴随着政治民主[4]。亨廷顿对发展中国家现代化进程的考察发现,城市中产阶级几乎在每一个国家的民主化进程中都是最积极的支持者[5]。其次,中间阶层有利于社会制度的优化。如N.Loayza等分析128个国家的历史数据发现,中间阶层的扩大会引发公共健康、大众教育等社会政策的改善,提升政府的管理质量[6]。最后,中间阶层还被视为推动经济增长的关键角色,如具有较强的创新能力,注重人力资本,注重消费和投资[7]。国内学者则认为中间阶层具有理性、温和、保守的意识形态,是社会上下层之间的“缓冲层”“稳定器”,降低了社会冲突的可能性[8]。正因为如此,社会学家们认为一个庞大的中间阶层占据多数的“橄榄型”社会是现代社会的结构形态[9]。

中等收入群体,是以经济学视角对社会成员经济资源(如收入、财产、消费)占有或支配的程度差异来划分阶层的产物。“这类中间阶层的划分界定,既易于操作也简单易懂,同时还与人们能够直接感受到的经济形势好坏相关联,因而更容易为大众媒体和社会普通公众所接受,从而产生较大的社会效应”[10]。目前较为常用的划分指标以收入为主,具体而言有基于绝对收入指标的世界银行日收入10~50美元标准、家庭收入6万~50万元(人民币)标准、人均年收入3万~8万元(人民币)标准、人均年收入3.5万~12万元(人民币)标准等,以及基于相对指标的中位数区间标准[11][12]。

中等收入群体这一学术概念于21世纪被正式纳入政府的语汇中。自2002年中国共产党的十六大报告《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》提出“以共同富裕为目标,扩大中等收入者比重”之后,此后在中央的历次相关文件中都陈述了这样的思想。2013年党的十八届三中全会关于全面深化改革的决定强调“增加低收入者收入,扩大中等收入者比重,努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距,逐步形成橄榄型分配格局”[13];2016年5月习近平总书记在中央财经领导小组的会议上明确提出“扩大中等收入群体”的战略。正如郑功成所言,“让大多数人成为中等收入群体中的一员,是现代社会健康发展的一个非常重要的标志。形成高收入者与低收入者占少数、中等收入者占多数的‘两头小、中间大’的橄榄型或纺锤型社会格局,不仅是学术界公认的合理社会治理格局,也是国家发展规划中已明确的追求目标”[14]。

然而,值得关注的是,两个在社会结构中居于中位的群体——中间阶层和中等收入者——是否属于同类群体?以及两个“橄榄型”社会结构形态——中间阶层占主流的“橄榄型”社会和中等收入者占据多数的“橄榄型”分配格局是否属于同一结构?对此,无论是学术研究领域还是公共政策领域,都没有明确的定论。然而,这两个中间群体的关系的辨析却十分重要,如果这两个群体在社会结构上处于不同的地位,则意味着其中一个群体的扩大,很可能约束另一个群体的增长。本文的主旨便是从社会来源、社会人口特征、市场能力、社会保障、地位认同等多个方面对中间阶层和中等收入者群体的异同加以辨析。

二、有关中间阶层与中等收入群体关系的文献综述

社会学视角的中间阶层研究关注的焦点是其在阶级关系架构中的位置与特征。在阶层划分标准上,是以职业地位和人力资本为基准的。但大多数的观点认为,中间阶层既然在职业地位上居中,自然在收入上也位于中等序列,中间阶层和中等收入群体只是同一阶层的不同表述而已。如李强认为,“中产阶级或中间阶级是指生活水平、财产地位处于中等层次的社会群体”,鉴于收入水平与个人职业地位、受教育程度等均具有较为密切的关系,收入处于中等水平的群体往往在职业地位和受教育程度上也处于中间位置,因而中等收入群体和中产阶层在人群上具有很大的重叠性[8][15];中国社会科学院社会学研究所在2002年发布的《当代中国社会阶层研究报告》中也表示了类似的观点,即“拥有庞大社会中间层的橄榄型社会阶层结构指的是这样一种结构:在这种结构中,社会中的大多数人从事着有较高社会地位的职业(如白领职业),并享有中等或中等以上的收入”[9]。

然而近年来不少学者指出,中间阶层或中产阶级并不等同中等收入群体。2007年仇立平在《中等收入群体≠中产阶层》一文中列举了学界关于两个群体关系的观点,认为“中等收入者不等同于中产阶层,中等收入者是指在一定时期内达到中等收入水平的城乡居民,收入水平是其唯一的划分标准。不需要区分居民的教育程度、资产规模、职业种类、价值观念、社会地位等方面的差别,因此它不具有阶级或阶层的意义”[16]。李路路则明确指出,“中产阶层的元问题或核心问题……是一个社会关系的问题,而不仅仅是一个收入或财富分布的问题。当然,中产阶层在收入或财富上确实有可能处在全社会的中间水平,但这种结果不过是中产阶层客观社会地位的一种表现,而不是社会关系地位本身。因而中等收入阶层和经典的中产阶层分析是两种看起来类似、实际上在核心概念上完全不同的分析视角”[17]。李春玲则从社会学和经济学两种不同取向对社会中间阶层的界定做了周详的解读,指出二者的差异在于是关注社会结构变迁还是经济不平等议题,并认为两种取向的中间层研究都应是当前中国社会需要研究的重大问题[11]。李强在近几年的研究中似乎也改变了之前将中间阶层等同于中等收入群体的观点,认为中间阶层不等于中等收入群体[18]。朱斌和范晓光则以CGSS2013年数据,验证了中间阶层和中等收入两种分类标准产生不同社会效应的假设:社会阶层视角对政治、社会领域的现象更有解释力,收入群体视角对经济领域现象更有解释力,并认为不能使用“中等收入群体”简单替代“中产阶层”,后者具有更强的综合性与结构性,对于社会秩序而言,有着不可替代的作用[19]。

综上所述,与21世纪初阶层研究中较为笼统地将中间阶层和中等收入群体视为一体的观点不同,新近的研究更多地揭示了二者的差异。然而,对这一差异的解释,大多基于社会学与经济学阶层划分标准,以及由此衍生出的对中间阶层和中等收入群体社会功能的区分。笔者认为,进一步的研究还需要以群体特征比较的方式来判定中间阶层和中等收入群体指涉的是否是同一类人群。

三、对中间阶层与中等收入群体社会特征差异的辨析

笔者辨析中间阶层与中等收入群体社会特征的思路,是对同一组研究对象分别采用社会学与经济学的分层方法,划分出社会阶层和收入阶层两种类型,而后比较其社会阶层中的中间阶层和收入阶层中的中等收入阶层在社会人口属性、市场能力、社会保障、社会地位主观认同等方面的异同。社会人口属性异同的对比,是社会群体比较的基础方法;无论是社会阶层还是收入阶层,都反映了地位群体在市场体系中的位置,因此以韦伯社会分层理论中的“市场能力”概念对上述两个分层群体进行比较,更能辨析其在市场交换中拥有资源的差异;社会保障是市场体制之外由公共政策为社会成员配置的社会福利,由于城乡户籍和体制内外的区隔,我国原应均等化的社会福利配置也在社会群体间呈现较大的差异,进而影响阶层群体的地位;社会地位的主观认同,则映射了阶层群体从社会心理层面对其阶层位置的感知,也是阶层意识形成的基础。

研究数据来源于CSS2019(1)“中国社会状况综合调查(CSS)”是中国社会科学院社会学研究所自2005年发起的一项持续性全国抽样调查项目,该调查覆盖了全国31个省市自治区的151个县(市、区)、604个村(居委会)。CSS2019的全国调查样本量为10283人。调查数据信息详见“中国社会质量基础数据库”,http://csqr.cass.cn/.。社会阶层的划分标准基于职业分层,根据国家职业标准将受访者划分为管理者(单位负责人+企业主)、白领(专业技术人员+办事人员+文化程度大专及以上担任低层或中层管理职能的商业服务业人员)、小资产者(个体经营者)、蓝领(产业工人+普通的商业服务业人员)、农业劳动者(简称“农民”)5个群体。其中,上等阶层为管理者,中间阶层由白领和小资产者组成,二者分别相当于“新/旧中间阶层”,底层阶层为蓝领与农民。收入阶层参考李培林、李春玲、李强等研究者的相对收入分层标准,以个人收入相对指标将样本人群划分为3个等级群体:将个人年总收入等于中位值(调查数据中为26000元/年)(2)据国家统计局公布的《2019年国民经济和社会发展公报》,2019年全国居民人均可支配收入的中位值为26523元,CSS2019的数据与之极为相近。的0.75倍及以下的人群定义为低收入阶层(即小于19500元/年),个人年总收入高于中位值的0.75倍但低于或等于中位值2倍的人群界定为中等收入阶层(即年收入在19500~52000元),个人年总收入高于中位值2倍的(即大于52000元/年),界定为高收入阶层。

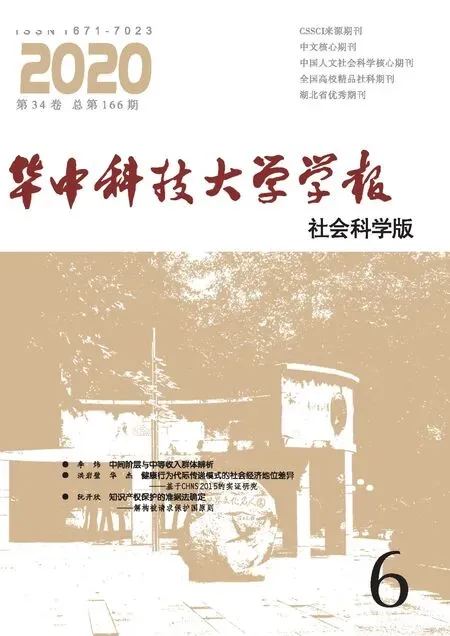

从样本数据来看,在就业群体中,以社会阶层划分,管理者占比仅为1.7%,中间阶层为37.6%(其中白领为21.4%,小资产者为16.2%),底层阶层为60.7%(其中蓝领为29.8%,农民为30.9%)(图1)。

图1 社会阶层分布/%

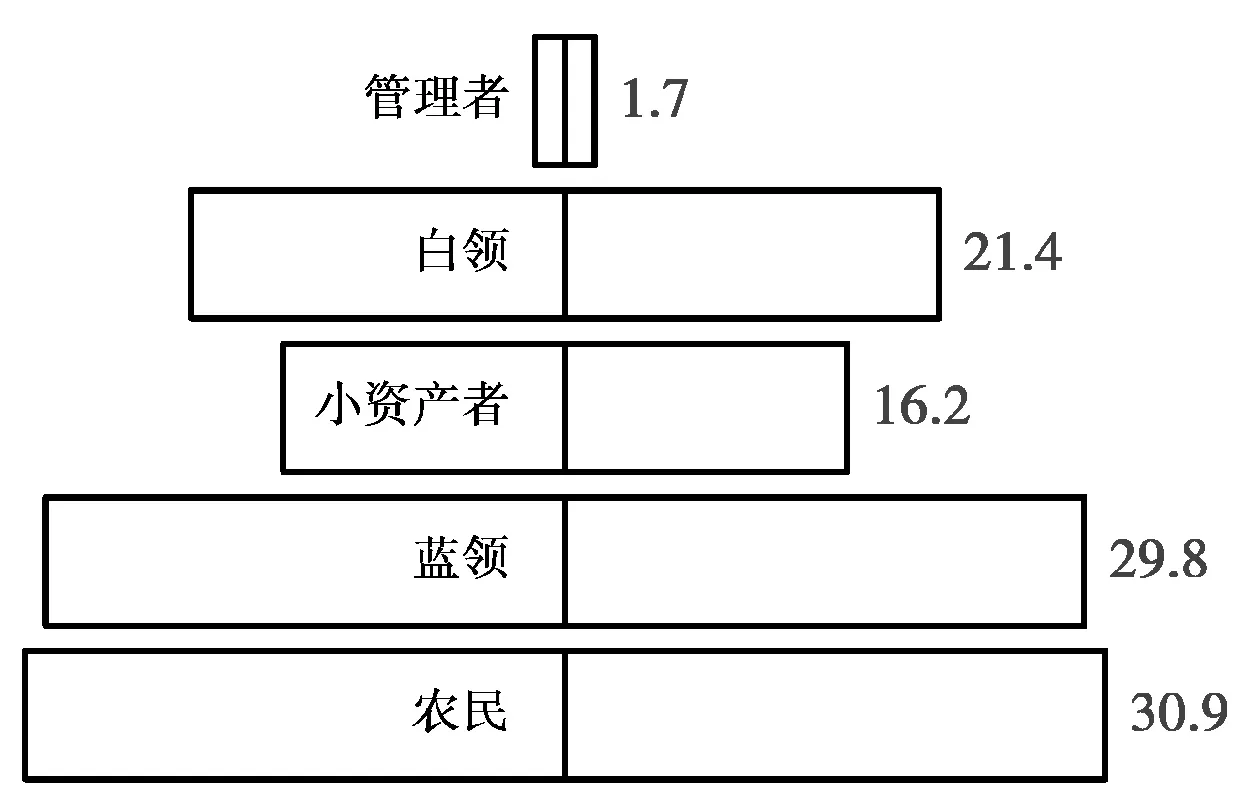

图2 个人年收入分布/%

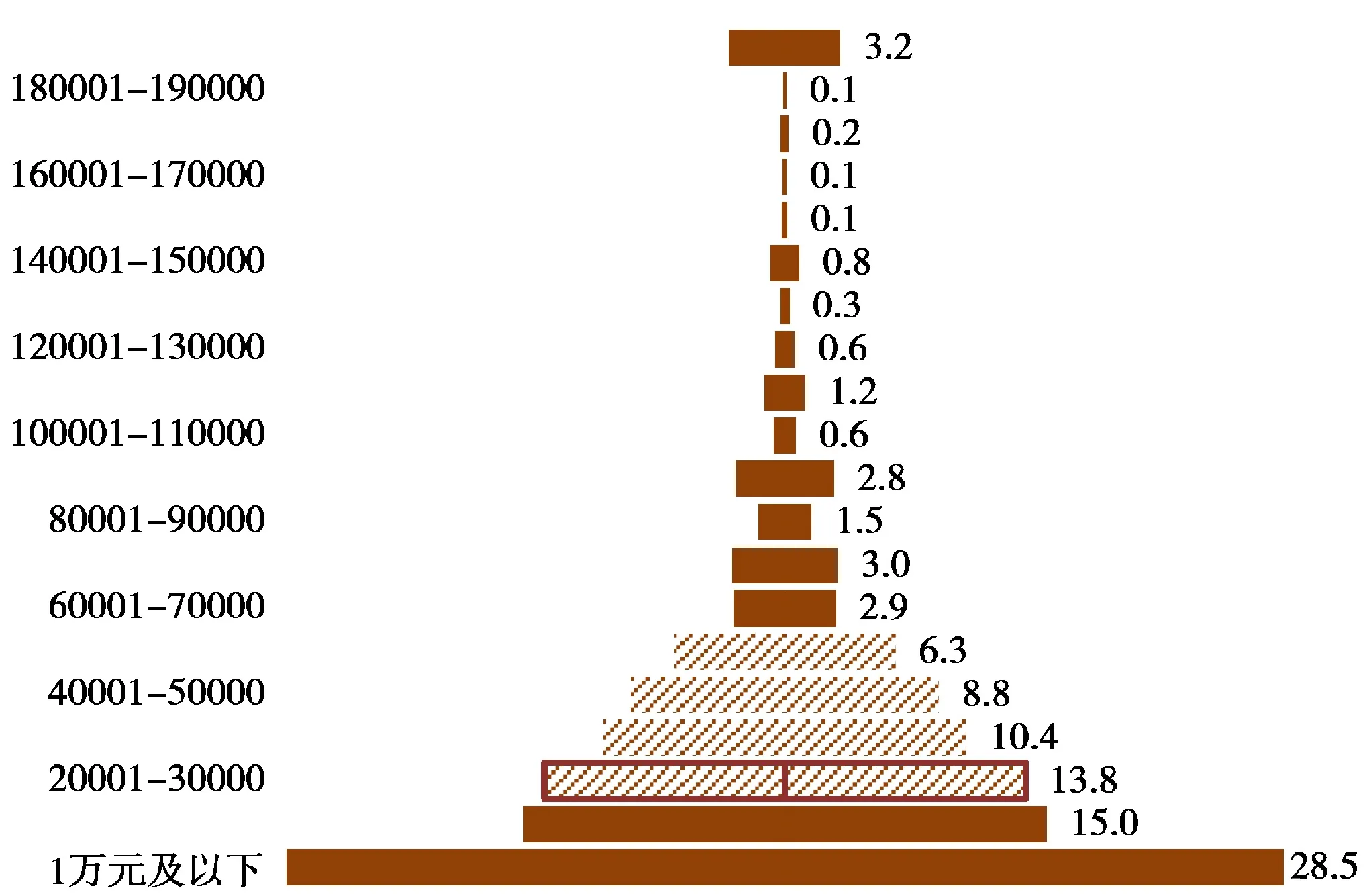

其中以个人年收入为划分看其分布情况。若以万元为单位等间距分组,可以看出居民的收入分布显然呈“金字塔”形态,即收入越低者在人群中占比越大(图 2)。图2中斜线的横条是中等收入的区间(即0.75倍—2倍中位值),其中加框的横条是收入中位值所在的分组位置(26000元/年)。为简便起见,收入分布图可简化为高中低三组的收入阶层图(图 3),其中低收入者约占37.9%,中等收入者占39.0%,高收入者占比为23.1%。

图3 收入阶层分布 /%

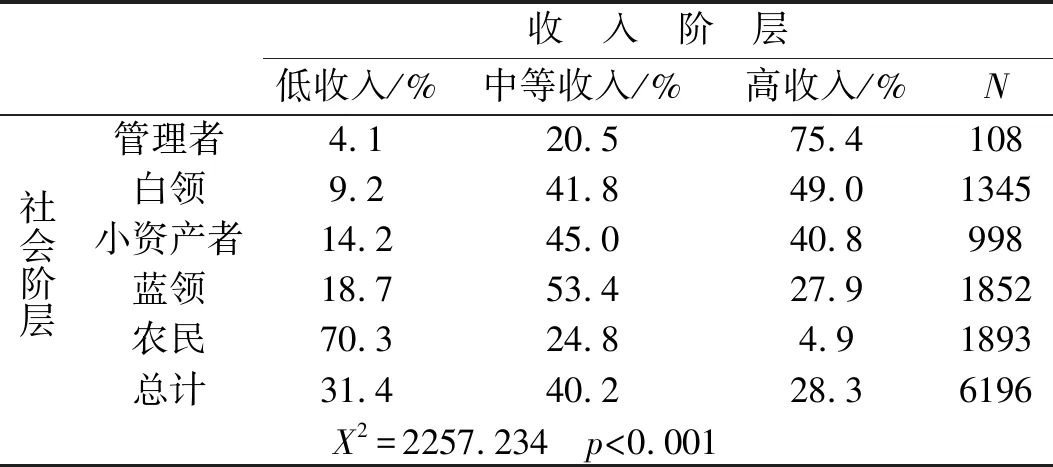

通过对社会阶层和收入阶层的交互分析可知,管理者中约四分之三(75.4%)在高收入之列,白领群体中90.8%为中高收入者,其中为高收入的比例更高些(49.0%);小资产者在收入上与白领近似,有85.8%属于中高收入者,其中中等收入的比例稍高于高收入者(45%∶40.8%);蓝领中的主流是中等收入者(53.4%),而农民中70.3%都是低收入者。由此可见,社会阶层中的中间阶层(白领+小资产者)与收入阶层中的中等收入阶层有一定交集,但又不等同。总体而言,白领更多属于高收入阶层,小资产者兼属中等收入和高收入群体,而蓝领是以中等收入群体为主(表 1)。

(一)社会人口属性比较

1.年龄和性别

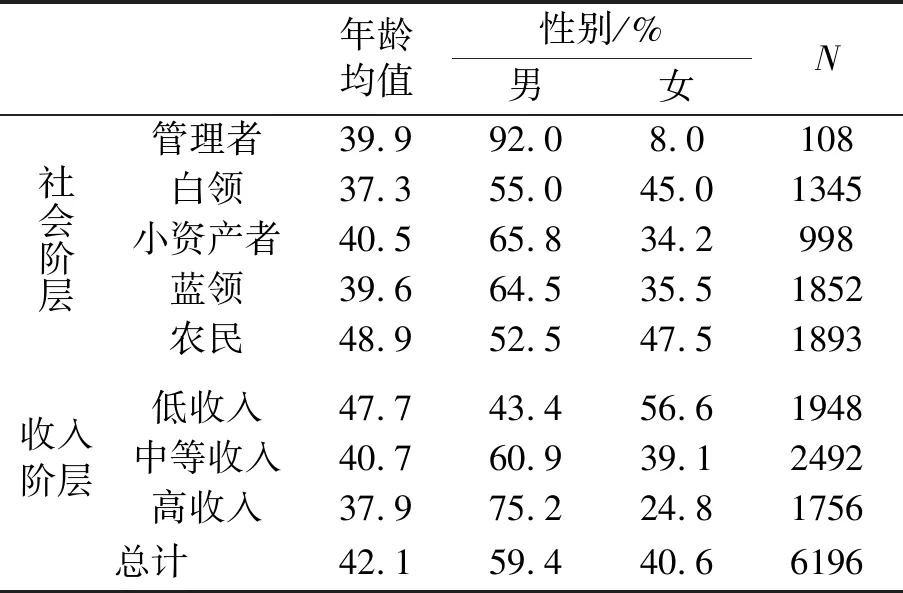

从年龄分布来看,社会阶层中农民的平均年龄最高,为48.9岁,与收入阶层中的低收入群体相对应;管理者、白领、小资产者和蓝领之间的差别不大,大致在37~40岁,这和中等收入者和高收入群体的年龄大致相当。

表1 社会阶层与收入阶层的群体交互关系

表2 社会阶层和收入阶层的年龄与性别比较

从性别来看,社会阶层中管理者群体男性占绝对优势(92.0%),小资产者和蓝领比较近似,男性占比大致在65%左右,白领和农民中男性比其他群体大概要低10个百分点,分别为55.0%和52.5%。收入阶层中高收入群体男性占比最高(75.2%),其次为中等收入群体(60.9%),与小资产者与蓝领的性别分布较为接近(表 2)。

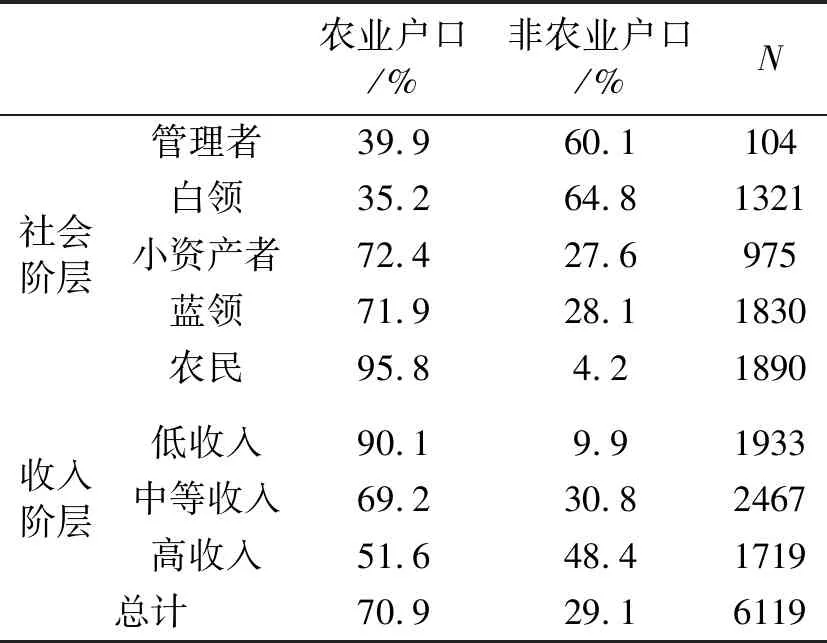

2.户口

社会阶层与收入阶层的群体在户口方面的比较可以看出,管理者和白领是以非农业户口为主的群体,分别占60.1%和64.8%;而小资产者、蓝领则多拥有农业户口,分别为72.4%和71.9%,与收入阶层中的中等收入群体的69.2%的农业户口比例相近(表 3)。

3.居住地

从现居住地看,社会阶层中除农民外,其他阶层的主要居住地都在主城区,体现了城市化的集中趋势,但也有所差别。其中管理者和白领阶层比较类似,在主城区的比例最高,分别为53.0%和54.9%;而小资产者在主城区、村庄和镇中心区均有居住,分别为29.1%、28.8%和23.8%;蓝领则集中于主城区和村庄,分别为35.3%和32.9%,与收入阶层中的中等收入群体的居住地分布较为类似(表 4)。

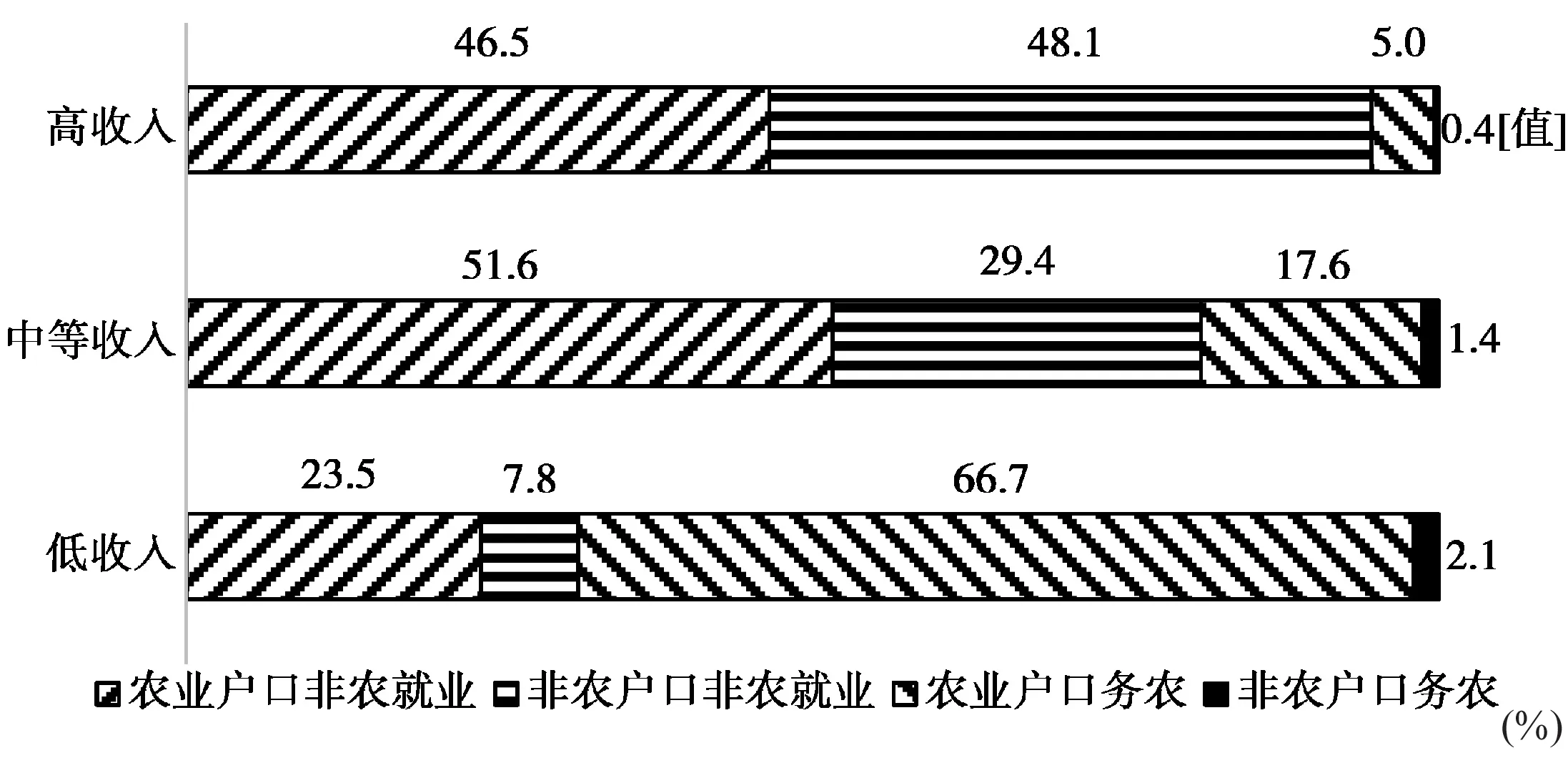

进一步来看,中等收入群体的构成和改革开放40年来农业人口的非农化有密切的关联。具有农业户籍而从事非农工作的人口,即广义上的“农民工”,最有可能进入中等收入者群体的序列中。从图4可以看出,在当前的中等收入群体中,有超过半数的人(51.6%)是农业户籍且从事非农工作者,分别比高收入群体和低收入群体中的“农民工”占比高出5.1和28.1个百分点。

表 3 社会阶层和收入阶层的户口比较

表4 社会阶层和收入阶层的居住地比较

通过上述比较可以看出,我国的中等收入群体大多并不属于社会阶层中的中间阶层,他们基本上可归为社会阶层中的蓝领,与小资产者也有交集,他们之中50%左右是由传统农民身份转变而来的,大致而言,应该属于“新市民”群体。

图4 收入阶层中户籍身份和从业类型的分布

(二)市场能力比较

市场能力是来自韦伯社会分层理论的概念,主要指个人具有参与市场交换的实际本领,或者个人能够提供参与市场交换的稀缺资源的价值量。个人“市场能力”的高低决定了个人在市场体系中的地位以及从市场中获得“回报”的多寡。个人拥有的知识、技能等人力资本,是影响“市场能力”的主要因素。

表5 社会阶层和收入阶层的教育程度比较

1.教育程度

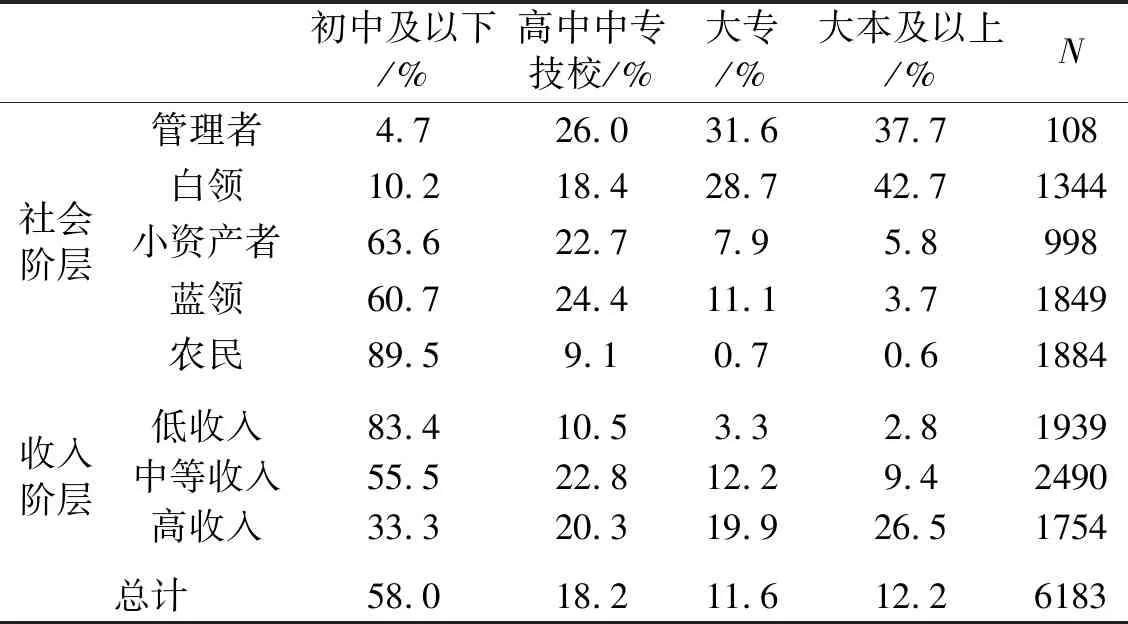

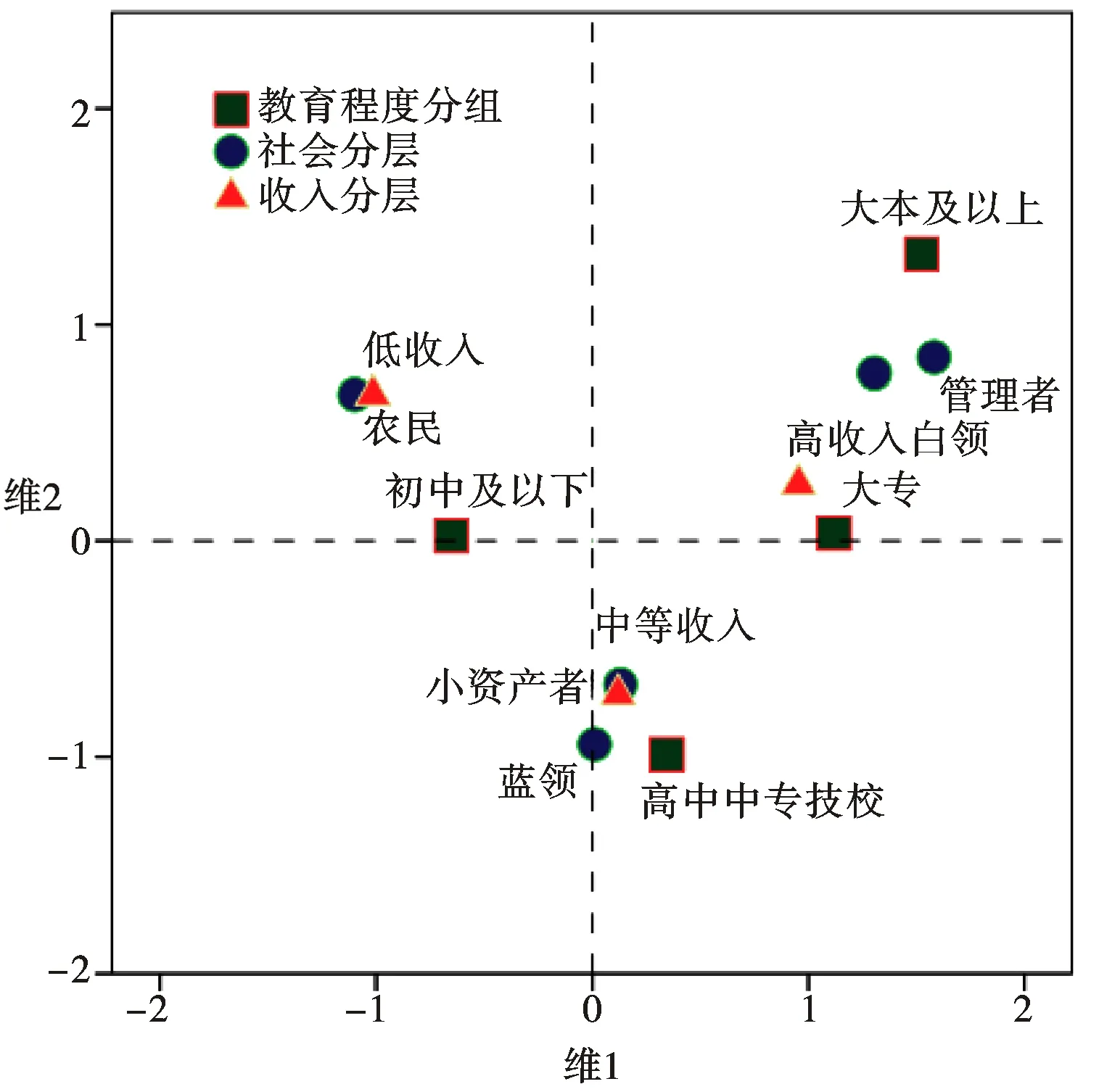

从教育程度来看,社会阶层中管理者和白领的受教育程度较高,接受过大专及以上高等教育的人分别占到69.3%和71.4%;小资产者和蓝领的教育程度较低且类似,高中及以下的占比分别为86.3%和85.1%;农民的教育程度最低,98.7%的人教育程度在高中及以下。收入阶层中,低收入和中等收入群体的教育程度都不高,高中及以下的占比分别为93.9%和78.3%,前者与社会阶层中的农民相当,后者和小资产者、蓝领相近(表 5)。

图5 社会阶层、收入阶层与教育程度的多重对应分析

对上述列联分析进一步采用多重对应分析(Multiple Correspondence Analysis),可以更加直观地以维度图的方式来察知两种分层类型与教育程度之间的关系。在图 5中,社会阶层、收入阶层和受教育程度三个变量按照卡方关联度被归结到3个区间:左上角象限中农民、低收入、初中及以下教育程度三者之间高度关联,右下角象限中小资产者、蓝领和中等收入、高中中专中技三者成为一类,右上角象限中管理者、白领和高收入、大专和大学本科教育程度亦成一组。这一分析结果更加形象地展示了中等收入群体的人力资本与蓝领和小资产者之间的重合,大致为高中教育水平的层次。

表6 社会阶层和收入阶层的专业技能比较

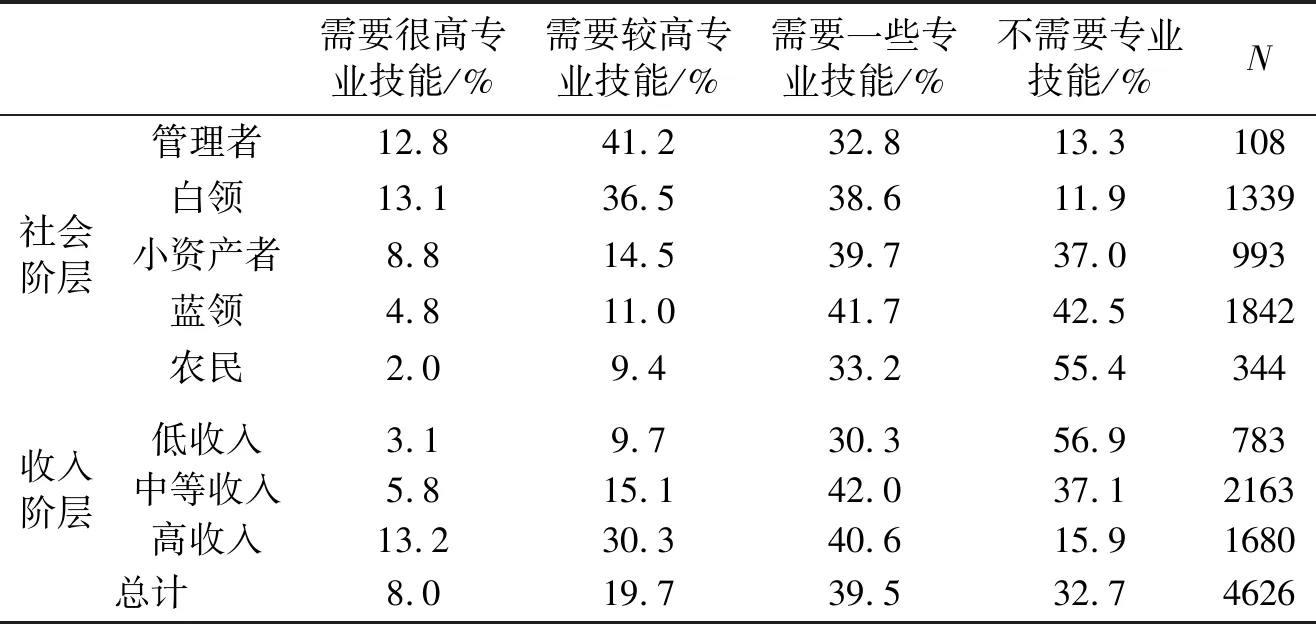

2.专业技能

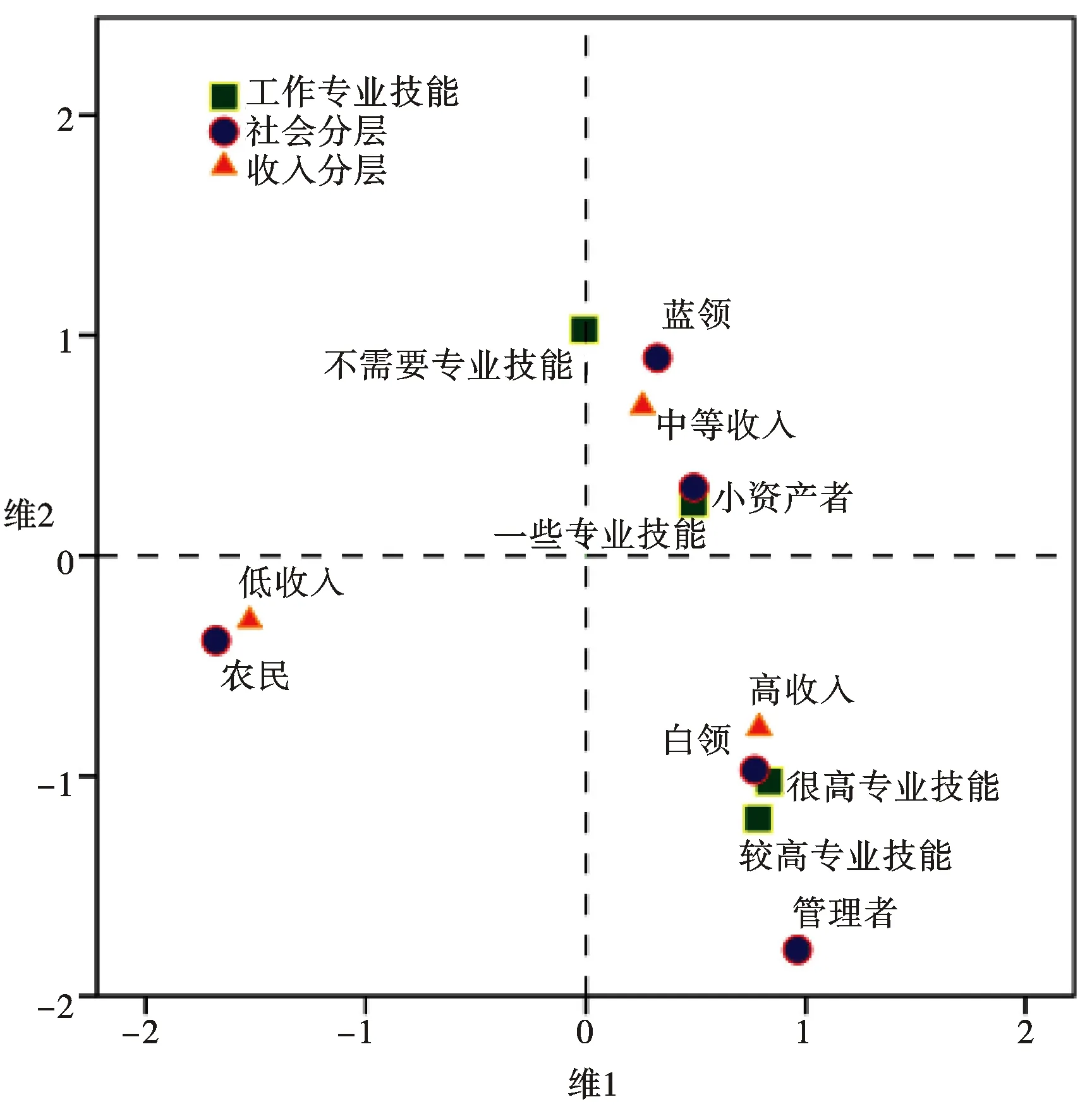

调查中向受访者询问了其工作中需要专业技能的状况,数据分析发现,对管理者和白领而言,其工作往往需要较高的专业技能和一些专业技能,其比例分别为74.0%和75.1%;小资产者的工作多是需要一些专业技能和无专业技能的,分别占比39.7%和37.0%;蓝领阶层从事的工作的技能状况与小资产者大体类似,需要一些专业技能和无专业技能的分别占比41.7%和42.5%。收入阶层中,中等收入群体的工作需要一些专业技能和无专业技能的分别占比42.0%和37.1%,与小资产者和蓝领相近(表6)。

图6 社会阶层、收入阶层与工作专业技能的多重对应分析

多重对应分析也展示了类似的结果。从图6来看,右下象限中管理者、白领和高收入、需要很高和较高专业技能相互关联,右上象限中小资产者、蓝领和中等收入者、需要一些专业技能和不需要专业技能的特征相关联。

综合上述市场能力视角的分析,可以看出中等收入群体和社会阶层中的“旧中间阶层”(即小资产者)、蓝领阶层大致类似,其教育程度以高中水平为主,工作技能处于相对较低状态,与中间阶层的中坚群体白领阶层有较大差异。

(三)社会保障比较

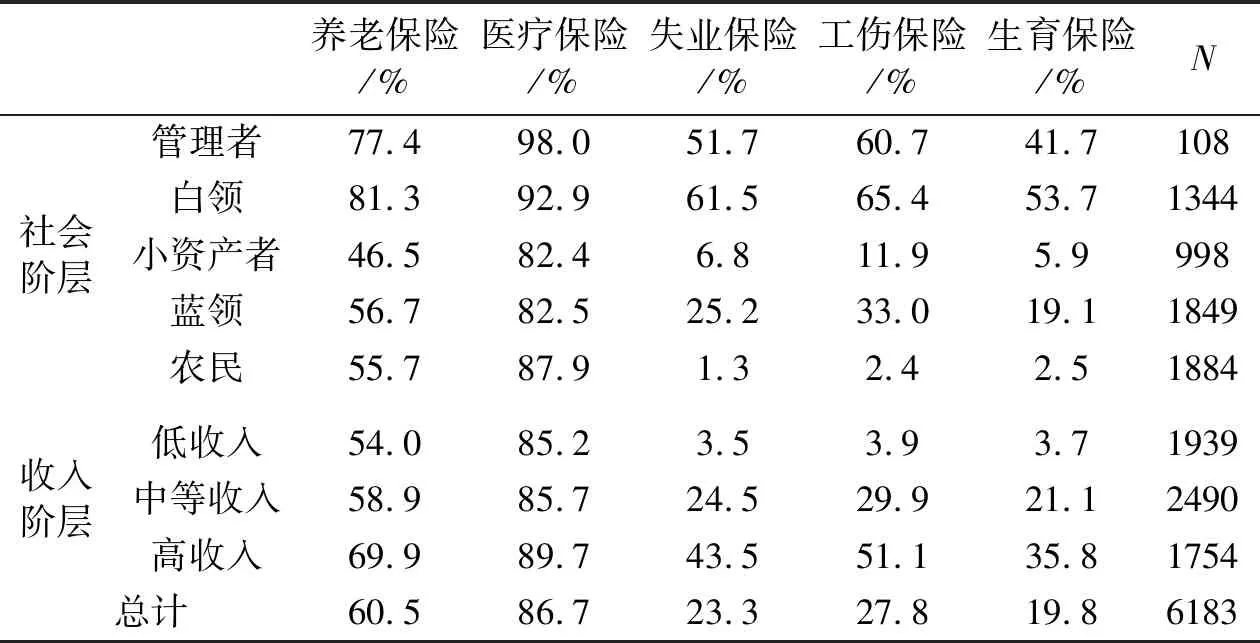

社会保障是由政府向社会成员提供的应对生存风险的保护体系,不同阶层社会成员享有社会保障支持的多寡也是其生存境遇和社会地位的反映。调查数据显示,在社会阶层中管理者和白领的社会保障享有率明显高于其他群体,其中他们的养老保险享有率分别为77.4%和81.3%,医疗保险享有率为98.0%和92.9%,失业保险享有率为51.7%和61.5%,工伤保险享有率为60.7%和65.4%,生育保险享有率为41.7%和53.7%;与之相比,蓝领和小资产者阶层的社会保障状况要差一些,其中蓝领在养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的享有率分别为56.7%、82.5%、25.2%、33.0%和19.1%。小资产者由于未在单位体系之内,其社会保障享有状况较蓝领阶层更为逊色,上述社会保障的享有情况分别为46.5%、82.4%、6.8%、11.9%和5.9%。收入阶层中的中等收入群体,其养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的享有率分别为58.9%、85.7%、24.5%、29.9%和21.1%,与蓝领的状况极为相似(表 7)。

表7 社会阶层和收入阶层的社会保障享有率比较

表8 社会阶层和收入阶层的主观地位认同比较

图7 社会阶层、收入阶层与主观地位认同的多重对应分析

(四)社会地位主观认同比较

调查中考察了受访者在当地的经济社会地位的主观认同,可以看出大部人都认为自己的地位属于中下和下的等级(51.5%),中间地位的认同比例次之(42.0%),而认为自己处于中上和上层的比例最低,仅为6.9%。社会阶层中管理者和白领的主观认同以中等为主,分别为49.1%和49.8%;小资产者、蓝领和农民的主观地位认同以中下和下为主,分别为48.7%、60.8%和50.2%。收入阶层中,低收入和中等收入群体的主观认同也以中下和下为主,分别为54.2%和56.3%,高收入群体则以中等认同为主(50.9%)。其中,中等收入群体的主观地位认同介于小资产者和蓝领之间,和白领群体差距较大(表 8)。

多重对应分析结果也表明,管理者、白领和高收入者在主观地位认同上以中和中上为主,蓝领、中等收入者则和中下及下的主观认同关联,小资产者的地位认同居于中和中下认同之间,略偏向中层认同。上层地位的主观认同群体,由于在总体中占比过低(仅为0.7%),而农民和低收入群体的上层认同略高于平均水平(分别为1.2%和0.9%),因而在对应分析中出现了上层认同偏倚(图 7)。

四、结论

通过对同一社会群体以社会阶层和收入阶层不同进行划分,在社会人口属性、市场能力、社会保障和社会地位主观认同等方面进行比较,可以看出,当前中国的中等收入群体和社会中间阶层存在着多方面的特征差异。前者主要由居住在城镇的非农就业者构成,与社会阶层中对应的是蓝领和小资产者群体,其主要的社会来源(social origination)是原来的农业人口,是中国近40年的高速工业化、市场化和城镇化造就的具有时代特征的人群。在社会阶层的体系中,新中间阶层(白领)和旧中间阶层(小资产者)之间也存在着诸多不同,前者的社会境遇要远远高于后者,中间阶层内部出现显著的分化,应关注两者的差异。将二者归并为同一个社会阶层,将会混淆中间阶层的社会属性和社会功用。

值得关注的是,由于社会中间阶层在我国当前收入水平上多属于高或中高水平的层级,要明显高于目前的中等收入群体,因此从社会阶层视角所提倡的“扩大中间阶层”会凸显其经济增长动力的社会功效。一个以中间阶层为主的“橄榄型”社会,很可能同时也会进一步拉大社会成员之间的收入差距。而收入阶层中的中等收入群体主要由蓝领和小资产者阶层构成,由于我国低收入群体大多数生活于农村,全国意义上的“中等收入群体”实际上主要是城市中的“低收入”和“中低收入”者。因此扩大目前的中等收入群体形成“橄榄型”分配格局,在某种意义上意味着城市中的低端收入群体的扩增。由此看来,扩大中间阶层抑或扩大中等收入群体,这两种社会结构变动导向存在着一定的矛盾,意味着效率和平等何者优先的两种不同的政策后果。当前政府倡导的扩大中等收入群体的举措,应是兼具效率和平等的政策组合。一方面以中间阶层的收入水平设置理想的中等收入概念和标准,鼓励更多的社会成员以知识、技能等人力资本的提升,进入理想的中等收入群体之中,以期鼓励投资与消费,增加经济动能;另一方面,要缩小现实的“中等收入者”(现实中实际上是城市的低端收入者)规模,以收入再分配调节为导向,提升中低收入者的收入水平,避免社会收入与财富分配状况的极化。