对统编小学语文教材中红色文化教育的探究

谢丽华,刘 霞

对统编小学语文教材中红色文化教育的探究

谢丽华,刘 霞

(萍乡学院 初等教育学院,江西 萍乡 337000)

在“立德树人”根本任务的引导下,语文课程被赋予了新的使命,作为课程实施的重要载体,统编小学语文教材注重引导学生学习红色文化。文章首先厘清红色文化的内涵,对统编小学语文教材中的红色文化内容从“人、事、物、魂”四个方面进行详细分析,得出统编小学语文教材中红色文化选文处理具有体裁丰富,编排方式合理的特点。其次通过对统编小学语文教材中红色文化的教育效果进行调查分析,发现存在红色文化相关人物选取单一,红色文化教育力度不足等问题。最后从丰富红色文化相关选文,提升红色文化教育教学水平等方面提出相应的改善策略,以增强红色文化传承的实效。

红色文化;统编小学语文教材;教育教学;传承

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课程标准”)明确指出语文课程对继承和弘扬中华民族优秀文化传统和革命传统,增强民族文化认同感,增强民族凝聚力和创造力,具有不可替代的优势。此外,在课程总目标中指出“要在语文学习过程中培养学生的爱国主义、集体主义精神等”;在课程标准的教材编写中提到“教材要注重继承和弘扬中华民族优秀文化和革命传统,有助于增强学生的民族自尊心和爱国主义情感。”在附录2“关于课外读物的建议中”也提及了阅读《革命烈士诗抄》等诗歌散文作品[1]。由此可见,语文课程标准对红色文化的传承做出了明确要求。

一、概念分析

(一)统编小学语文教材

我国小学语文教材在2017年秋季之前奉行的是“一纲多本”,2017年秋季之后实行“一纲一本”,开始投入使用统编教材,2019年秋季,统编教材在义务教育中全面投入使用。统编教材也称为“通用教材”“部编教材”,是指在一个课程标准或教学大纲指导下,由国家和政府统一组织编写和审定、全国统一出版和使用的教材[2]。本文的研究对象就是人民教育出版社所出版的统编小学语文教材,温儒敏为总主编。

(二)红色文化

学界关于红色文化的理论研究,主要是在2003年以后。对于什么是红色文化,目前学界还没有一个统一的定义。本文采用李水弟学者对红色文化的定义,他认为红色文化是我们党在新民主主义革命时期以马克思列宁主义的新文化即科学的宇宙观和社会革命论为基础,根据中国革命的实际情况,领导中国人民创建的反帝、反封建的先进的无产阶级政治文化。红色文化的表现形式主要体现为革命年代的“人、事、物、魂”。“人”是指在革命时期对革命有着一定影响的革命志士和为革命事业而牺牲的革命烈士;“物”是指革命志士或烈士所用之物,也包括他们生活或战斗过的革命旧址和遗址;“事”是有着重大影响的革命活动或历史事件;“魂”是指上述物化形态的红色资源上所承载的精神形态,精髓就是红色精神[3]。

二、统编小学语文教材中红色文化教育内容的分析

红色文化作为中华民族的优秀文化,它在教材中的地位和作用是可想而知的。而统编小学语文教材所呈现出的红色文化的内容,正反映出国家想要通过教材这一重要的载体来传承的内容,本文依据李水弟学者对红色文化的定义,对统编教材红色文化内容从“人、物、事、魂”这四方面进行分析。

(一)“人”的分析

在这个世界上,人虽然渺小,但却是伟大。在革命战争年代,“人”是战争中的重要影响因素,因为“人”是一个有思想的个体,同时也极具战斗力,不仅得制定对战策略,还要去克服各种艰难险阻,所以,在对统编语文教材红色文化内容的分析时本文研究选择从“人”的分析开始。

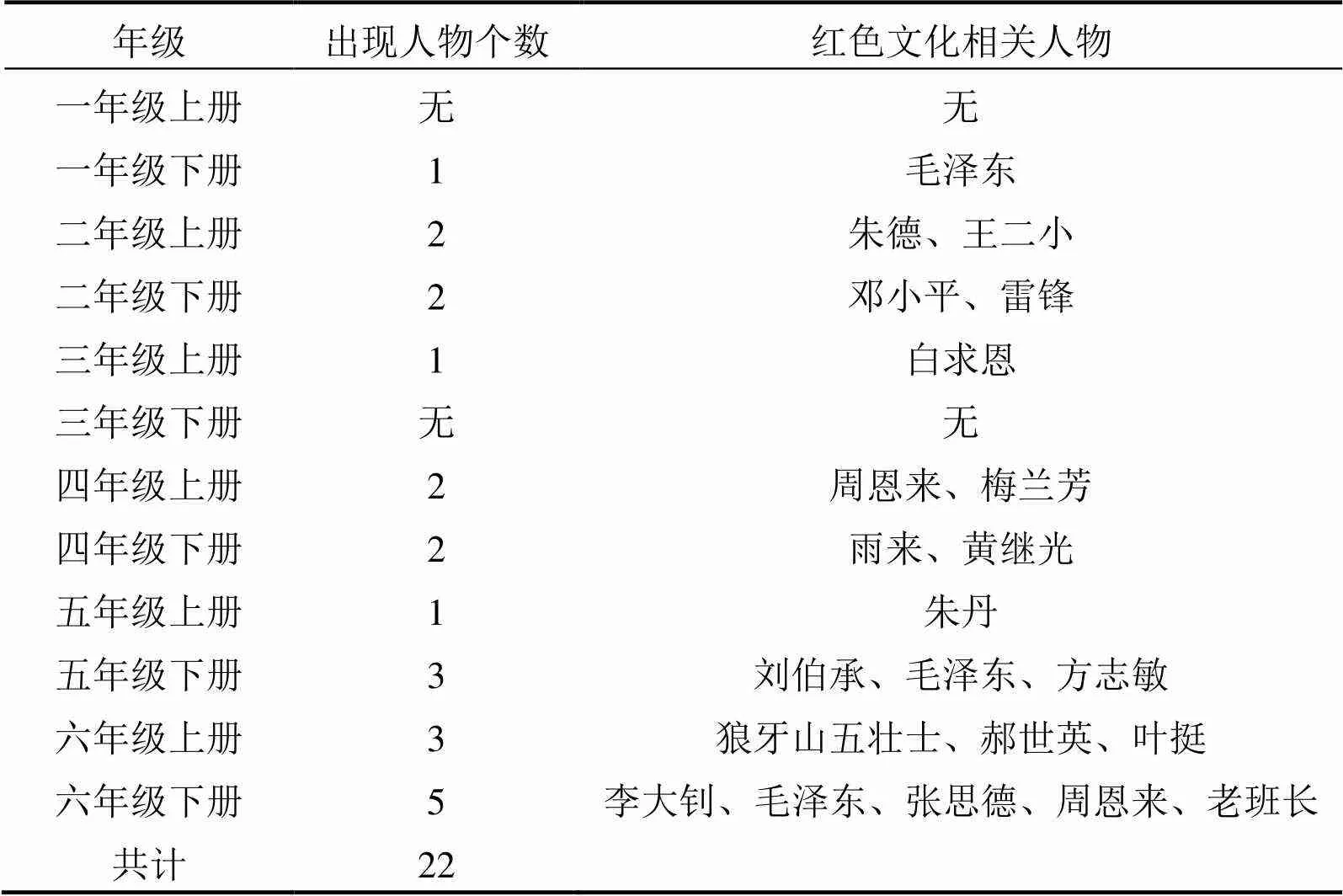

笔者通过梳理统编小学语文教材,对各册书的选文中所出现的有关红色文化人物及其个数进行了统计,如表1:

表1 红色文化相关人物在各年级教材中的呈现情况统计

通过表1可以看出,在这12本教材中,红色文化相关人物出现个数最多的是在六年级下册的课本中,共5个;其次是五年级下册和六年级上册,分别出现3个;再次是二年级上、下册和四年级上下册分别出现2个;一年级下册、三年级上册和五年级上册各出现1个,而一年级上册和三年级下册却没有出现任何与红色文化相关的人物。由此可知:红色文化相关的人物在六年级的教材中出现得最多,共8个,其次是二年级、四年级和五年级,分别出现了4个,再次是一年级,才出现一个,最少的是三年级的教材中。通过这些数字分析,我们可以清晰地看出教材对红色人物的分布编排还是比较合理,每个年级的教材中均有涉及红色文化相关人物,通过一个个具体的鲜活的人物来讲授红色精神,传承红色文化。

(二)物的分析

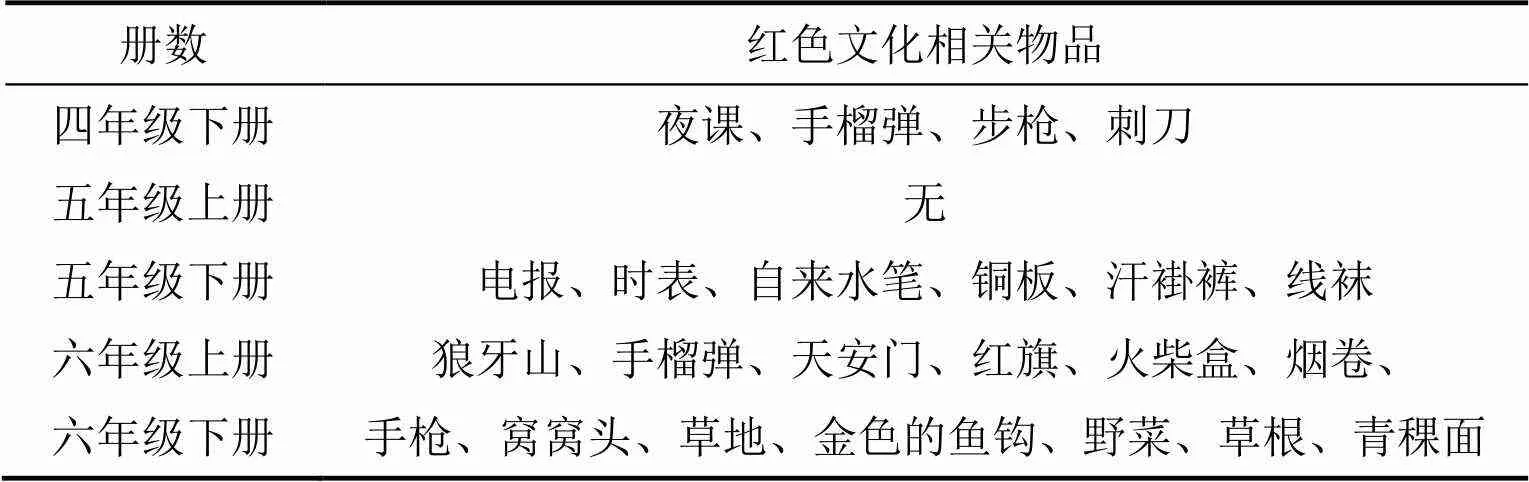

“物”可以是万事万物,从更具体的方面来说也可以指具体的物品、物件。在革命战争时期,“物”具体是指革命志士(烈士)所用之物或革命旧址,其种类包括很多,比如,革命同志所用过的枪支、水壶、扁担等等,这些都是革命年代的见证。笔者依据统编小学语文教材,将课本中用文字明确提到的“物”进行了梳理,如表2:

表2 红色文化相关物在教科书中呈现情况统计

表2 红色文化相关物在教科书中呈现情况统计(续)

在梳理教材中有关红色文化的“物”时,可以明显感受到在革命战争年代,“枪支”“手榴弹”“红旗”等是典型代表,而其他物品的出现都是为了更好地展示出人物的革命品质或更好地理解当时的情形所出现。总之,文中提及这些物,都是有其缘由的,它们的出现都是与战争年代的人与事分不开的。例如“朱德的扁担”,就见证了朱德和战士们同甘共苦的情怀。再如“野菜、草根、青稞面”就淋漓尽致地体现了革命战争年代的艰苦生活,从而表现出中国人民吃苦耐劳,不畏艰难的品质。所以,这个“物”本身可能并没有多大的意义,但是那个时代的经历赋予了这些“物”不同寻常的内涵。

(三)“事”的分析

“事”是指在革命战争年代起着重大作用的活动或事件。在本文的研究中,这个“事”还包括革命战士的个人英雄事迹。笔者通过梳理统编小学语文教材,对教材中叙述的事件进行了分类统计,(对既存在战争事件的叙述又存在英雄人物事迹的记叙的选文,根据文章的中心思想进行归类)如表3:

表3 红色文化相关的事件类别情况统计

叙述战争事件选文中,《七律•长征》是通过诗的形式,描述中国红军在长征时面临的各种艰难险阻,从而歌颂中国红军的革命英雄主义和革命乐观精神。《圆明园的毁灭》是通过让学生了解圆明园曾经的辉煌及其毁灭的经过,从而增强学生振兴中华的责任感和使命感。从表3也可以看出,统编小学语文教材在英雄人物事迹方面的选文比较多,在单纯叙述革命战争事件方面的选文比较少。其实这也是有一定的合理性,因为通过叙述英雄人物事迹,学生比较直观地感受他们身上的革命精神品质,从而真正地去理解红色精神的内涵。例如《军神》中,刘伯承眼睛受伤,为了让自己头脑清醒去指挥军队,坚持拒绝使用麻药,忍受剧痛完成手术,体现了中国革命战士钢铁般的意志。

(四)“魂”的分析

红色文化的“魂”即红色精神,它是中国共产党和中国人民创造的宝贵的精神财富。在本文研究中,将不对统编小学语文教材中描述红色精神的选文进行统计,而是进行部分列举分析。因为红色精神作为一种精神食粮,它是不能用数据去衡量的,它对学生的影响是潜移默化的,一篇文章可能表面上描写的是一个英雄事迹或战争事件,但在深层次上也透露出了一定的精神品质。下面,笔者将选取一篇代表性的有关红色文化的选文,分析其中所蕴含的“魂”。

如图1,这是二年级上册的一篇课文,讲述的是朱德作为一个首长,却和普通战士们一起干活。战士们看到朱德夜里要研究敌情,非常劳累,不想让他再干这种体力活,于是把他的扁担藏起来。可是朱德又重新制作了一根扁担,并且写上“朱德的扁担”,不让别人再拿走。小故事大道理,朱德的这个小故事,淋漓尽致地描写朱德以身作则,和战士们同甘共苦的高尚品质。同时,课文中的一些细节描写,如对环境的描写、又如“大家都争着去”这句话都体现出革命战士们面对糟糕的环境仍不怕吃苦,勇于奉献的革命精神,选文中所透露出的人物品质正是革命精神的主体部分之一。

图1 统编小学语文教材中《朱德的扁担》课文原文

三、统编小学语文教材中红色文化选文的处理特色

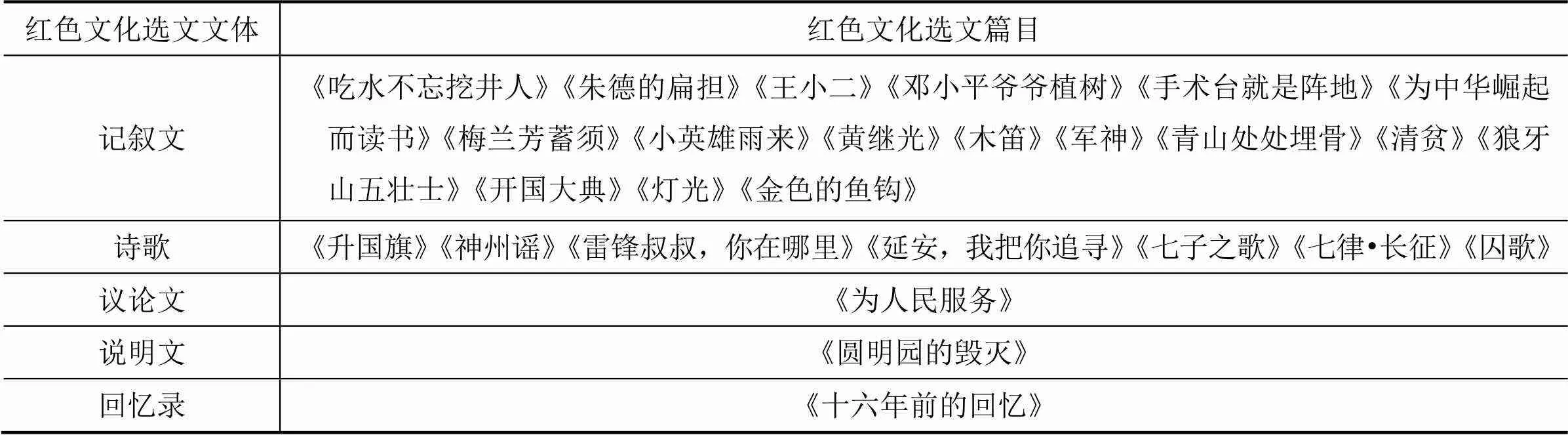

(一)体裁丰富

为适应小学生身心发展规律和认知特点,教材中选文的体裁尽量要丰富,根据实际情况来安排不同体裁的选文,以吸引学生的兴趣,增强红色文化教育的效果。下面将部分列举统编小学语文教材中有关红色文化选文的体裁,如表4所示。

表4 红色文化选文所属体裁分类情况统计

从表4可看出有关红色文化选文的体裁还是比较丰富的,主要有记叙文、诗歌、议论文等,利用不同的体裁,以不同的风格呈现红色文化内容,这是统编小学语文教材在红色文化传承方式的一个重要创新点。同时也可以发现这些红色文化的选文主要选取记叙文的体裁,其实这也是有一定缘由的,如记叙文主要是以叙述为主,可以把人物事迹和战争事件描写得生动形象,更好地引起学生的共鸣。此外,通过记叙文这一体裁,可以把红色文化相关内容像故事一样呈现,不会显得那么枯燥,可以吸引学生的学习兴趣。

(二)编排方式合理

统编小学语文教材在红色文化编排方面比较合理。这可以从两方面看出,一是它遵循循序渐进的原则布局红色文化相关选文;二是采取灵活多样、立体推进的方式呈现红色文化内容。下面将分别通过举例来论述这两个方面。

首先,统编小学语文教材依据小学生年龄和认知特点,对小学阶段的红色文化教育内容进行了整体的规划,循序渐进地推进红色文化教育,将相关的选文合理安排在每一册教材、每一个年级之中。例如,一年级统编小学语文教材选用《升国旗》进行红色文化教育,通过短小精悍的诗歌,凝练地呈现出国旗的知识,从而激发学生的爱国情怀。一年级属于小学阶段的低年级,选文采取诗歌的形式比较符合学生的接受能力。而到了高年级,红色文化教育内容不仅在数量上增多了,而且在形式上也变得更复杂了,如六年级《为人民服务》这篇课文,通过议论文的形式叙述为人民服务的道理,从而号召学生树立敢于奉献、为人民服务的精神。从上述例子可以很明显地看出,统编小学语文教材严格地遵循循序渐进的原则来安排红色文化教育内容。

统编小学语文教材在红色文化教育内容的编排上还进行了独具匠心的设计。在整套小学语文教材中,红色文化教育内容的呈现大致有以下方式:一是单篇课文穿插在单元中,如二年级下册中《邓小平爷爷植树》、三年级上册中《手术台就是阵地》等,这些课文分散在各单元中,以此方式可以让红色文化教育产生出其不意的效果。二是集中安排在一个单元里,整个单元都是有关红色文化或革命精神的选文,如四年级上册第七单元、六年级上册第二单元等。采取集中学习的方式,可以让学生更全面、更深入地了解相关红色文化,体会红色革命精神。三是内容覆盖教学各个环节,教材中有关红色文化的教育内容不仅在识字写字与课文的板块中有所呈现,而且在写作、口语交际、综合性学习中也安排了相关学习、实践活动。此外,在一些“日积月累”的栏目中,教材也编排了相关名言警句。由此可见,统编小学语文教材在红色文化教育内容编排方面还是比较灵活多样的。

四、统编小学语文教材中红色文化教育效果的调查及分析

(一)调查设计

依据上述对统编小学语文教材中红色文化传承内容、传承方式的梳理,为进一步了解师生对红色文化传承效果的看法和建议,笔者分别对小学生和小学语文教师设计了调查问卷,学生问卷发放154份,回收154份;教师问卷发放152份,回收152份,问卷的有效回收率达到百分之百。

(二)调查结果及分析

通过对统编小学语文教材红色文化传承内容的频数统计法分析,和对小学生、小学语文教师问卷调查的简单定量分析,发现统编小学语文教材在红色文化传承方面还存在以下问题:

1. 红色文化相关人物选取单一

通过对教材的梳理以及对师生的调查后发现,统编小学语文教材在红色文化相关人物的选取上过于单一,具体表现在以下方面:第一方面是在人物的性别选取上大都选择男性,从表1可以看出教材在红色文化相关人物的选取上男女比例不协调,均为男性。同时在调查中发现,81.17%的学生和80.26%的教师认为教材在这方面需要增加女性榜样,促进人物性别平衡。第二方面是教材过于重视英雄人物,教材中所选取的人物大部分是众所周知的领袖人物,如毛泽东、周恩来、朱德等,只有少许普通群众,正如表5中大多数学生和教师所提议,为了更好地适应小学生的认知水平,教材应该选取一些儿童榜样或平凡人物的事迹。最后一个方面是教材在人物选取上过于注重历史人物,红色文化虽然是革命战争中所形成的,但它也随着时代的发展而发展,在当代也有许多事迹体现着红色精神的内涵需要我们加以学习,如表5所示,47.4%的学生和54.61%的教师也相应地提出教材应选取当代人物再现过去。

表5 师生认为教材中红色人物选取上应改进的地方

2. 红色文化传承力度稍显不足

红色文化教育力度主要体现在教材中红色文化内容设置的多寡和师生对红色文化的了解情况方面,从表1和表2可以侧面看出教材对红色文化的教育出现断层情况,比如三年级下册并无出现红色文化相关教育内容,还有就是一些年级红色文化教育内容甚少。再如表6,不管是学生还是教师,对红色文化限于一般了解的居多,甚至还存在部分师生不了解红色文化。

表6 师生对红色文化的了解情况

五、统编小学语文教材中红色文化教育的改进策略

我们可以通过在教材的编写上提出相应建议、在教育教学中采取措施等方面对上述提到的不足加以改进和完善。

(一)丰富红色文化相关选文

红色文化作为中华民族的优秀文化,我们有责任也有义务将其传承下去,而教材作为传承红色文化的重要载体,我们需要充分发挥这一载体的作用来传承红色文化。丰富红色文化相关选文,主要可以通过以下几个方面:

1. 实现红色文化教育的连续性

针对教材中红色文化教育内容出现断层的情况,我们可以在教材的编写上加以改进,如在小学阶段每一册的教材中均涉及红色文化选文,以此体现红色文化教育的连续性。这个选文不一定是精读课文,也可以是作为课外补充课文供学生阅读,如在教材中增加有关红色文化的阅读链接,教师不对此进行讲解,而是供学生作为课外了解,让学生多方面、多角度去学习红色文化知识。总而言之,教材中关于红色文化的内容不仅要精还要有一定的量,体现出红色文化对于我们民族的重要性。

2. 增加与女性相关的红色文化教育内容

小学阶段是学生世界观、人生观、价值观初步树立的一个非常重要阶段,而教材是学生学习的一个非常重要的伙伴,是他们认识自我和认识世界的重要媒介,教材对他们性别观念的形成有着很大影响。所以,如果教材中大都是选用男性作为红色文化教育素材,这对学生的性别认同是不利的。因此,为了学生的全面发展,教材也要将一些与红色文化相关的女性人物编入其中,如:刘胡兰、赵一曼等,使教材的内容中男女英雄比例相对协调,从而促进学生形成正确的性别观念。

3. 贴近小学生认知,关注儿童榜样

小学教材的编写要充分体现学生的主体地位,对于小学生来说,如果过多的给予他们成人事迹,就会让学生感觉这些东西离他们很遥远,这样对他们并不能起到很好的激励作用,而应该多给他们介绍同辈文化,增加儿童榜样人物的学习。如在教材中增加类似《小英雄雨来》的选文,也可以选取学生身边在生活中勤劳刻苦、乐于助人的同学作为榜样,让他们真正地感同身受,知道红色精神的内涵可以很广,也可以很具体,给集体或社会贡献一份自己的正能量,也是对红色文化的一种传承。总之,相对于一些成人事迹来说,可能与学生年龄相仿的榜样人物更能激发学生的学习兴趣,更能引起学生的共鸣。

4. 关注平凡人物的红色事迹

在许多教材中,为了印证相关精神品质都会选取领袖人物、革命伟人等作为例子。统编小学语文教材也存在这一现象,为了传承相关红色精神,选取了较多的领袖人物和历史伟人,如毛泽东等,这虽然可以很好地体现红色精神,但是把这些伟人作为榜样呈现给学生,对低年级的学生来说,或许会让他们瞠目结舌,认为他们太厉害了;而对于高年级的学生来说,或许有另一番思考:革命英雄、伟人毕竟是占少数的,他们的事迹离我们过于遥远,我长大之后成为此类人物的可能性很小等。因此,需要在教育教学的过程中多补充平凡人物的事迹,如当代的解放军、消防员中平凡人物的事迹,以此才能更好地激励小学阶段的学生,让他们明白红色精神可以在他们平常生活中表现出来。

(二)提升红色文化教育教学水平

教师要充分利用红色资源,创新教学方式以提高红色文化教育教学水平。

1. 运用互联网资源

在信息化社会中,互联网是学习信息的重要源泉。互联网上有大量的与红色文化相关的历史纪录片、音频、图片和文字等,在调查中也发现绝大多数学生愿意通过其他的教学资源学习红色文化。所以教师可以在进行教材中红色文化相关选文的教学前,让学生通过互联网上所提供的红色资源做好预习,丰富红色文化知识,教师在教学中也充分利用互联网上的一些资源作为补充进一步加强学生对红色文化的认知。

2. 利用少先队平台,开展以红色文化为主题的综合实践活动

中国少年先锋队简称少先队,是由中国共产党领导成立的,是少年儿童学习社会主义思想和共产主义精神的组织。依据该组织的性质,教师可以充分利用学校的少先队活动平台,结合当地红色文化资源特点,组织学生开展以某一革命事件或革命人物为主题的综合实践活动。指导学生以研究性学习的方式,自主搜集信息,不断地探究与主题紧密相关的问题,指导学生通过理论学习、合作交流和实地考察的方式分析问题,最终解决问题。学生在探究红色文化的过程中,自主构建红色文化的理论体系。在围绕红色“人”“物”“事”的学习过程中,不断丰富红色“魂”(革命精神)的内心体验。在发现问题、分析问题和解决问题的过程中,提升学习能力,有利于持续学习红色文化,增进对红色文化的了解,感悟革命精神,从而有效传承红色文化。

3. 开展相关竞赛活动

学校可以根据课程要求或是教学需要,经常举办校园性的红色文化竞赛活动,例如唱红歌竞赛、红色知识竞赛、“红色故事”讲解员竞赛、诵读红色经典竞赛等,举办这些竞赛活动不仅可以检验学生的红色文化知识储备,还可以调动学生学习红色文化的热情,让学生在妙趣横生的竞赛中习得红色文化知识,传承红色精神。

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程标准(2011年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

[2 郭戈. 统编教材是新时代的必然要求[N]. 中国教育报, 2019-12-26(06).

[3] 李水弟, 傅小清, 杨艳春. 历史与现实: 红色文化的传承价值探析[J]. 江西社会科学, 2008(6): 159~162.

[4] 侯慧庆. 北师大版小学语文教材中的红色文化探究[J].文学教育, 2015(6): 127~129.

[5] 刘璇. 红色文化的价值与传承创新研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2017.

An Exploration of Red Culture Education in the Standardized Chinese Textbooks of Primary Education

XIE Li-hua, LIU Xia

(School of Elementary Education, Pingxiang University, Pingxiang Jiangxi 337000, China)

Under the guidance of the fundamental task of “fostering virtue through education”, Chinese course is endowed with a new mission. As an important carrier of course implementation, the standardized Chinese textbooks of primary education attach importance to guiding students to learn about red culture. Firstly, by clarifying the connotation of red culture and making a detailed analysis of the content of red culture from four aspects of “people, events, objects and spirit”, it is concluded that the selection of articles in the standardized Chinese textbooks of primary education are characterized by richness of genres and reasonable arrangement. Secondly, through the investigation and analysis of the educational effect, it is found that there are still some defects, such as single selection of relevant figures and insufficient educational effect of red culture. Finally, some strategies to improve the educational effectiveness of red culture are proposed from the aspects of enriching the relevant articles of red culture and improving the education and teaching effect of red culture.

red culture; standardized Chinese textbooks of primary school; education and teaching; inheritance

G623.71

A

2095-9249(2020)05-0110-07

2020-08-28

谢丽华(1998—),女,江西吉安人,小学教育专业2016级本科学生。

刘霞(1974—),女,江西萍乡人,副教授,硕士,研究方向:人文教育,Email: 1144397028@qq.com。

〔责任编校:王中兰〕