基于思维建模的实验教学设计与实践

郑美芬 李丽洁 张琦 常智敏

摘 要:以高中生物学“探究影响酵母菌种群数量变化的因素”实验为例,构建基于思维建模的实验教学设计与实践,需要教师在综合利用多种数字化实验设备的基础上,开放性、多角度、科学地探究温度、溶解氧、营养条件、代谢产物等因素对酵母菌种群数量的影响,以期借此缩短实验周期,提高探究效率,进而培养学生的思维建模能力。

关键词:高中生物;酵母菌种群数量;探究实验;思维建模;数学模型

中图分类号:G633.91 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2021)32-0059-04

思维建模是一种建构性学习方式,即学习者根据自己先前的知识经验,使用所给的工具(软工具和硬工具),建构对当前学习的理解,并将这种理解通过模型表达出来,由此促进学生对知识的深层理解。思维能力和思维建模能力不是一个概念,思维能力不能等同于思维建模能力,思维建模能力其实是将思维过程可视模型化的能力。本文以高中生物学“探究影响酵母菌种群数量变化的因素”实验为例,从实验内容的重构、多角度科学探究建构数学模型、综合运用数字化设备建模、运用思维建模关注生活中的问题四个方面,基于科学思维,引导学生建构相关模型,由此可培养学生的生物学科核心素养。

一、教学过程重实践,发现问题

教学过程要注重实践,并在实践中发现问题。教师通过创新和改革,将课本中需连续耗时7天的实验观察、数据整理,缩短到只需10个小时,如此可使实验更简捷。缩短实验周期,提高探究效率,优化实验进程,这些都有利于学生更好地进行科学探究。

(一)教材实验

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》中关于本实验的描述:“要求学生能够运用数学模型,分析和解释影响这一变化规律的因素,并应用于相关实践活动中。”高中生物必修三教材关于本实验的要求是:“要求学生能运用科学探究的方法,对其进行初步探究,并建构模型,同时熟悉抽样检测法。”

笔者开放实验室,让学生分组进行教材实验,即用5%的葡萄糖溶液作为底物培养酵母菌,并每天在同一时间观察酵母菌的生长情况,如此连续7天,然后记录数据,绘制曲线。在实验中学生利用两个酒精灯火焰间形成的无菌区域进行无菌接种,并彻底清洁血球计数板,用吹风机烘干,然后用0.2%的亚甲基蓝染色,以区分活细胞和死细胞,最后用数码显微镜观察,五点取样求平均值,如此可使结果更准确。

通过改进实验、关注细节、规范操作、重复实验,尽可能减小误差。学生在此过程中能够理解实验原理,并初步建构模型,但对血球计数板的使用还不够熟练,对影响种群数量变化因素的综合性理解也不全面。在此基础上确定了本节课的实验课题。

(二)发现问题

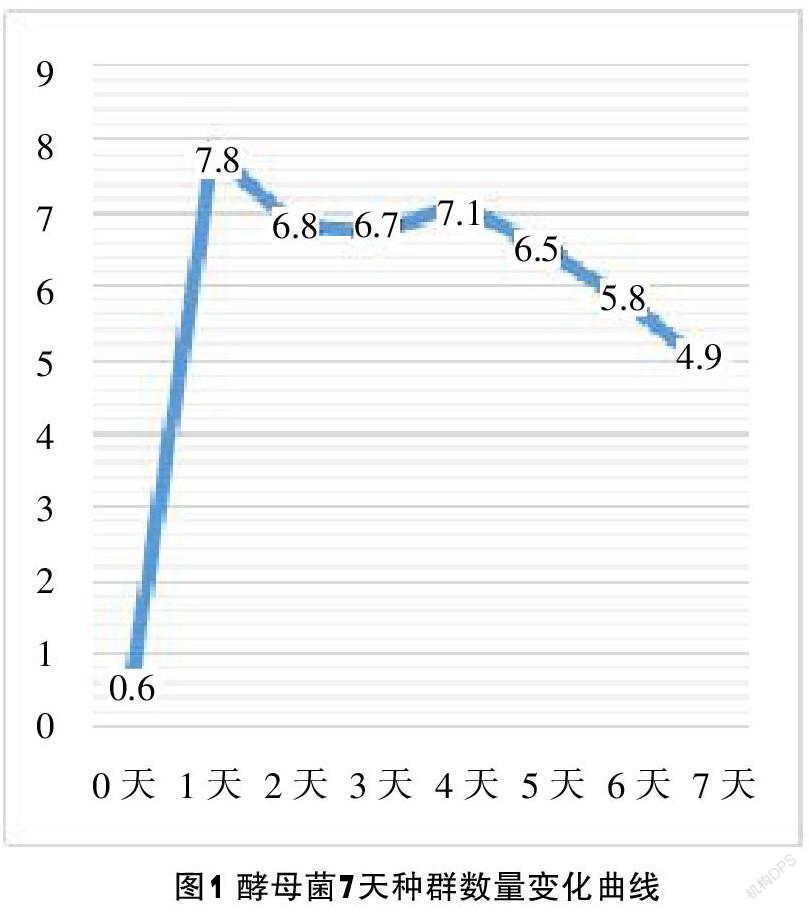

问题1:从曲线(图1)中看到,酵母菌的生长在第1天时达到峰值,后面6天保持相对稳定,没有出现典型的“S”型增长。

问题2:学生在分析实验结果时发现,各组所得的实验数据有明显差异——达到峰值的时间不同,有的组一天就达到峰值,有的两天;峰值数值高的组是低的组的十倍;曲线变化有的组呈典型的抛物线状,有的组曲线相对平缓。

学生在实践中发现问题,不囿于定论,提出质疑,敢于批判,由此可形成严谨的科学思维。笔者在教学过程中引导学生注重实践,重构实验内容,并高度关注学生学习过程中的实践经历,强调学生的学习过程是主动参与的过程,如此可让学生更加积极地参与动手和动脑活动。

二、多角度进行科学探究,改进实验

根据学生提出的问题,改进实验内容,以多角度地进行科学探究。改变课本中传统实验只探究单一影响因素的情况,进一步探究温度、溶解氧、营养条件、代谢产物等因素对种群数量变化的影响,由此建构数学模型,以多角度深入地进行科学探究,进而使学生形成整体性思维。

问题1:从曲线中看到,酵母菌的生长在第1天时达到峰值,后面6天保持相对稳定,没有出现典型的“S”型增长。

针对问题1学生上网查阅资料:“在适宜条件下,不同种类的酵母菌大约2小时增殖一代,10小时左右达到稳定期。”新教材选择性必修三中也有相关实验。基于此学生设计实验——以5%的葡萄糖作为底物培养酵母菌,每2小时观察、计数一次,共观察12个小时,在实验进行到第10个小时时可以观察到酵母菌种群数量的增长趋势和峰值。问题1的解决为问题2的突破奠定了基础。

问题2:各组之间的数据有差异。

針对问题2学生做出以下假设:营养条件、温度、氧气、代谢产物等因素会影响酵母菌种群数量的变化。每组选择一个变量即影响因素设计实验,在此过程中如何控制变量是关键。

营养条件组:增加底物种类,增设无菌水组、马铃薯培养液组以及5%的葡萄糖和马铃薯培养液混合组。即配制不同营养条件的培养液。

温度组:学生首先想到的是恒温培养箱,但一台恒温培养箱只能设置一个温度,且实验周期长。学校有多台数显恒温水浴锅可以设置多组实验温度,但只能设置高于室温的温度,对于低于室温的温度,可加入瓶装冰水调节,只要上、下温度误差不超过0.5摄氏度就行。

氧气:用过氧化氢分解实验制造氧气,然后用注射器向培养瓶中注入不同体积的氧气,得到高氧组、低氧组和无氧组。但这一装置不能持续供氧,且在进行酵母菌种群计数时,不易控制氧气量,因此予以否定。

溶解氧:通过改变摇床的转速,改变溶液中溶解氧的浓度。为了避免计数时对装置中的溶解氧产生影响,我们可以同时设置6个组进行实验,然后每2小时取1个组进行测量计数。

如何测定溶解氧呢?可利用溶解氧传感器。即学生首先进行调零校正,然后再进行数据测量。利用溶解氧传感器对未接种酵母菌的5%的葡萄糖溶液,在不同转速下的溶解氧进行测定可以发现,在50r/min~250r/min范围内,溶解氧随转速的增加而增加。

代谢产物:利用二氧化碳传感器和酒精传感器测量二氧化碳和酒精的含量。由于实验条件的限制,我们只是将其作为因变量进行检测而没有作为自变量进行检测。通过检测发现,在一定时间内,随着酵母菌种群数量的增加,二氧化碳和酒精逐渐积累。

其他各组按照实验方案完成实验,并展示交流。

营养条件组:在不同的营养条件下,酵母菌的种群数量出现了不同的峰值,营养条件越高,酵母菌种群数量的峰值就越高,并在一定时间内出现了S型增长。我们的实验一共做了三次,前两次的数据差异较大,分析造成这种情况的原因可能是酵母菌的稀释倍数不够,出现了凝聚现象,第三次实验时将稀释倍数由十倍增加到了50倍,酵母菌能够分散均匀,便于观察,因此得到了正确的结论。

温度组:从图像中我们看出,在不同的温度条件下,酵母菌的增长有所不同,但在一定时间内都呈现出了S型曲线的增长,其中250℃最为适宜,种群数量最多。实验后,我们与另一个温度组进行数据比较,发现他们组的数据较小,通过交流发现原因是他们取液时振荡不充分,移液时吸管较为靠上,导致实验数据较小。改正后,两组实验数据相近。

溶解氧组:通过分析数据可知,种群数量会随溶解氧的增加而增加,溶解氧越高,峰值出现的越早且越高。我们组在进行实验时发现,反复从同一个锥形瓶中取样会使培养液减少,从而影响实验结果,因此我们组同时设置了六组实验,每两个小时取一组进行测量计数,如此既有效避免了上述问题,又防止了计数时对装置中的溶解氧产生影响。

在本实验中,教师在课本实验的基础上,增加了对温度、溶解氧、营养条件、代谢产物等多个因素的探究,同时引导学生自主设计探究方案并动手实践完成实验,如此能提升学生的科学探究能力。通过以上学习,学生对影响酵母菌种群数量变化的因素有了综合性的认识,有利于学生形成整体性思维。

三、综合运用数字化设备,建构数学模型

运用数学模型解释种群数量变化的规律,把数字化的数学模型及时转化为生物学概念模型,如此能帮助学生形成生物与环境相适应的生态观,加深学生对生物学概念的理解。

溶解氧传感器使结果能以数字化的形式呈现,数码显微镜便于微观世界生物的准确计数,多种数字化设备的综合运用,可使定性实验转化为定量实验。

学生对不同营养条件(图2)、温度(图3)、溶解氧条件(图4)下的数学模型进行汇总,发现在一定空间内,酵母菌种群数量的增长不是单一环境因素作用的结果,而是综合性的,受多种环境因素的共同作用。在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值。深刻理解了环境容纳量的概念后,有利于学生形成相关概念模型。

学生综合运用数字化设备进行数据处理,通过分析与综合,建构数学模型,阐释数量变化的规律并结合科学事实与证据,运用科学的思维方法,理解影响酵母菌种群数量变化的因素。然后学生对数学模型进行归纳与综合,以建构概念模型,实现模型的转化,如此有利于提高学生的认知水平,确立正确的生态观。

四、关注生活,培养学生的生物学科核心素养

通过科学实践,将知识迁移到日常生活中的食品发酵问题,如此有利于使学生认同工业发酵的重要性。例如学生发酵面粉,通过对比未发酵面团和发酵1小时面团的大小,发现29℃比26℃更适宜发酵面粉,加白糖组比加牛奶组的面团发酵得更大。此外笔者还带领学生参观了石家庄市华北制药新药研发中心,了解了他们的研究方向,同时还参观了河北正定子龙醉酒厂,看到了拌粮与装甑的过程,由此拓展了学生的视野,在学生心中埋下了科研的种子。

本节课以高中生物学“探究影响酵母菌种群数量变化的因素”实验作为开放性科学探究活动,综合利用了多种数字化实验设备,搭建了微观生物学的教学平台,建构了数学模型,并有效提升了学生的科学思维及探究能力。同时引导学生开展基于实践问题的跨学科研究,由此可帮助学生形成了整体性思维,培养学生的生物学科核心素养。

参考文献:

[1]蒋 丹.模型与模型建构在高中生物学教学中的价值[J].生物学教学,2010,35,(12):23~24.

[2]中華人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:58.

[3]潘紫千.生物学课堂引导学生自主建构概念的策略[J].生物学教学,2015,(3).