原位结膜瓣转移手术加用中药治疗翼状胬肉的疗效观察

宛 月

(天长市中医院眼科,安徽 天长239300)

翼状胬肉为眼科常见病及多发病之一,长期受风沙刺激、日光、劳累、慢性结膜炎长期未治疗、气候干燥以及紫外线照射等因素使球结膜充血、肥厚,结膜下组织呈三角形侵入角膜,因其形状似昆虫的翅膀,故名为翼状胬肉[1-3]。大部分学者认为,结膜慢性炎症是由于外界刺激造成,结膜受刺激翼状增生所致,一般无需处理,但是若视力因角膜牵拉而下降,严重甚至遮挡瞳孔,则有致盲的风险,必须进行治疗[4-6]。中医学认为眼球暴露于外,外感风邪,经络因邪客而瘀滞,胬肉胀起;或饮食不规律,结热于脾胃,眼络因邪热上攻而壅滞,瘀滞因风尘刺激加重,发为“胬肉攀睛”的疾病。脉络瘀滞、心火上炎是本症主要病因。 治疗当以活血化瘀、退翳明目、清心泻火为主。目前,翼状胬肉的治疗以手术治疗为主,但是一般的手术治疗复发率较高[7-8]。因此,寻找一种复发率低、疗效佳、创伤小的翼状胬肉治疗方法是眼科目前应努力研究的临床课题。 本研究将原位结膜瓣转移手术加用中药治疗翼状胬肉的治疗效果与传统手术治疗效果进行比较,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2018 年1 月至2019 年12 月原发性翼状胬肉患者共110 例(124 眼),按随机数字表法分为研究组和对照组,研究组采用原位结膜瓣转移手术加用中药治疗,55 例(63 眼),女性33 例(37 眼),男性22 例,(26 眼);年龄50~78(65.31±9.16)岁;病程5~15(7.20±1.35)年。对照组采用传统胬肉去除手术,55 例(61 眼),女性31 例(35 眼),男性24 例(26 眼),年龄51~79(65.87±9.73)岁;病程5~16(7.96±1.43)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

(1)患者签署知情同意书。(2)患者智力正常、神志清醒,与医护人员可无障碍交流;(3)有明确的手术指征:①胬肉为进行性,且肥厚、充血;②胬肉侵入近瞳孔区,影响视力;③影响美容者[3]。

1.3 排除标准

(1)不愿意配合术后随访及治疗者;(2)合并糖尿病、高血压等系统性疾病者;(3)合并青光眼、泪道疾病、眼底出血、视网膜脱离等疾病患者。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 采取单纯胬肉切除术进行治疗。 步骤如下:术前3 次/5 min 奥布卡因滴眼液行表面麻醉,常规消毒铺巾开睑,胬肉颈部以2%利多卡因浸润麻醉,从颈部剪开结膜,上下向鼻侧延伸,分离出结膜下筋膜及胬肉组织,距离泪阜约1 mm 左右,角膜缘处剪断胬肉组织,轻提胬肉组织并予以剪除,修剪边缘结膜,暴露较多巩膜,采用10-0 丝线2~3针将结膜固定于巩膜上。钝性分离角膜缘处胬肉组织, 反向剥离角膜上胬肉组织直至顺利将胬肉头部撕下,清理干净角膜上残留胬肉组织及角膜缘。 生理盐水冲洗结膜囊,涂金霉素眼膏,包扎术眼。

1.4.2 研究组 采取翼状胬肉切除伴原位结膜瓣转移术加中药治疗,术前准备同对照组。手术步骤参考对照组至轻提胬肉组织并予以剪除,修剪平整胬肉边缘结膜,再次清理结膜下筋膜组织,使结膜呈现透明状,剪除一条形结膜组织作结膜瓣,将取下的结膜瓣位置上下颠倒,用10-0 丝线与缺损处常规对位缝合好, 余角膜上胬肉组织及角膜缘处理参照对照组,生理盐水冲洗结膜囊,涂金霉素眼膏,包扎术眼。 研究组术后配合桃红四物汤合泻心汤加减治疗,组方为:生地黄10 g,黄连6 g,当归尾9 g,黄芩9 g,川芎12 g,大黄5 g,红花6 g,连翘12 g,桃仁9 g,荆芥10 g,菊花10 g,赤芍9 g,车前子9 g,薄荷6 g。水煎取汁,1 剂/d,早晚两次温服,连续服用7 d。

1.5 观察指标与疗效评价

1.5.1 治疗效果 记录两组治疗后的治疗效果及复发率。评价标准:(1)复发。术后原胬肉区有带血管的膜样组织跨越角膜缘,结膜充血明显,局部增厚。(2)治愈。角膜创面上皮修复,结膜瓣存活,结膜平复,无胬肉增生组织向角膜缘攀爬[9]。

1.5.2 术后恢复时间 记录两组治疗后恢复角膜上皮的修复时间及结膜伤口愈合时间。评价标准:(1)角膜上皮修复。 荧光素染色检查,无缺损着色区,角膜创面上皮长入;(2)结膜伤口愈合。 结膜对合处伤口愈合,广泛结膜瓣内有巩膜表面血管长入。

1.5.3 后角膜散光度 对两组患者分别于术前、术后7 d、术后30 d、术后90 d 采用拓普康的验光仪检查平均角膜散光度。

1.5.4 最佳矫正远视力 治疗前、术后90 d 使用标准对数视力表,以LogMAR 视力检测记录两组患者裸眼最佳矫正远视力(best correct distant visual acuity,BCDVA)。

1.6 统计分析

采用SPSS 23.0 进行数据分析,其中计数资料用“%”表示,采用χ2检验,计量资料进行t 检测,以“±s”表示,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

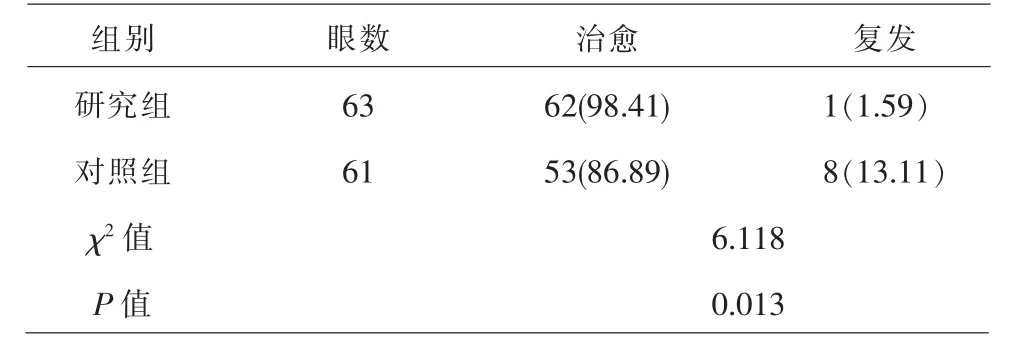

2.1 两组患者治疗效果比较

研究组治愈率为98.41%,显著高于对照组(86.89%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗效果比较[眼数(%)]

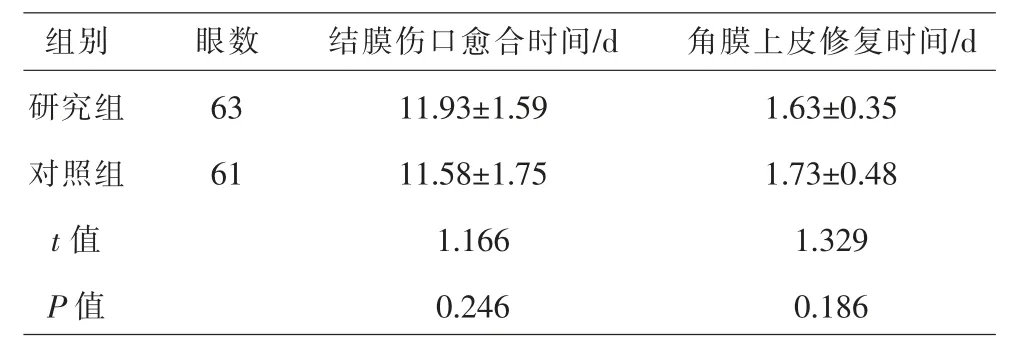

2.2 两组患者恢复时间比较

研究组角膜上皮修复时间与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05);结膜愈合时间虽然比对照组略长,但差异无统计学意义(P>0.05)。 见表2。

表2 两组患者术后恢复时间比较(±s)

表2 两组患者术后恢复时间比较(±s)

组别研究组对照组t 值P 值眼数63 61结膜伤口愈合时间/d 11.93±1.59 11.58±1.75 1.166 0.246角膜上皮修复时间/d 1.63±0.35 1.73±0.48 1.329 0.186

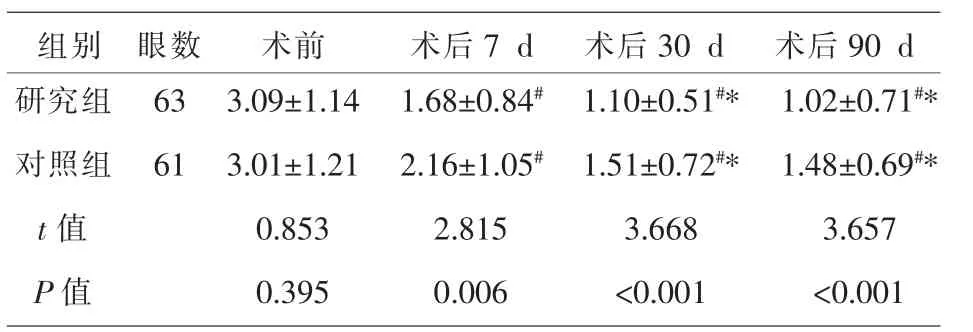

2.3 两组患者角膜散光度比较

两组患者治疗前角膜散光度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后7 d、30 d、90 d 与同组术前比较,治疗后角膜散光度优于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05);与同组术后7 d 比较,术后30 d与90 d 角膜散光度降低,差异有统计学意义(P<0.05);与同组术后30 d 比较,90 d 角膜散光度轻微降低,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组术后7 d、30 d、90 d 各相同时间节点角膜散光度比较,研究组优于对照组,差异有均有统计学意义(P<0.05,P<0.01)。 见表3。

表3 两组术后角膜散光度比较(±s,D)

表3 两组术后角膜散光度比较(±s,D)

注:与同组术前比较,#P<0.05;与同组术后7 d 比较,*P<0.05

组别 眼数 术前 术后7 d 术后30 d 术后90 d研究组对照组t 值P 值63 61 3.09±1.14 3.01±1.21 0.853 0.395 1.68±0.84#2.16±1.05#2.815 0.006 1.10±0.51#*1.51±0.72#*3.668<0.001 1.02±0.71#*1.48±0.69#*3.657<0.001

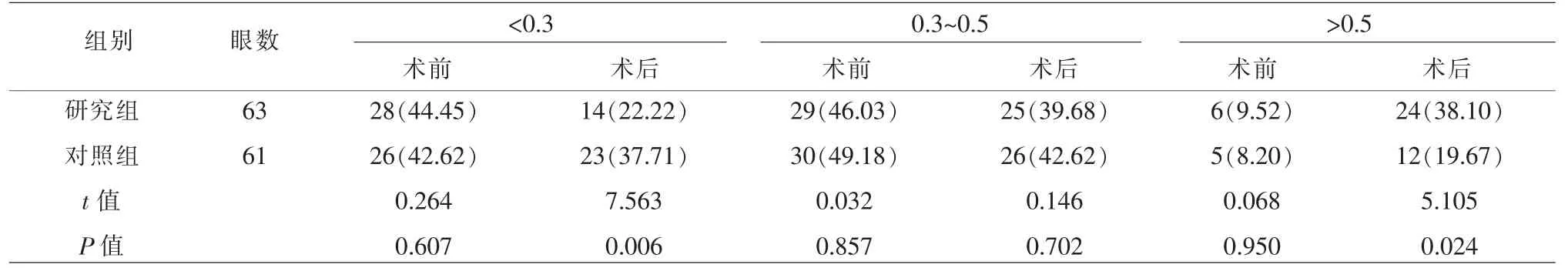

2.4 两组患者治疗前后标准视力对数表检测情况比较

两组患者治疗前各视力段眼数比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后研究组<0.3 视力段人数少于对照组,研究组>0.5 视力段上升的眼数多于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

表4 治疗前后两组患者标准对数视力表检测情况比较[n(%)]

3 讨论

翼状胬肉是较为常见的眼科疾病之一,角膜缘干细胞受损是其发病机制,形成增生的基础为产生的睑裂斑。充血时严重影响外观形象,侵犯瞳孔区,将视线遮盖,牵拉角膜导致散光,对视力影响很严重[10-14]。 药物治疗对翼状胬肉的治疗效果不佳,无法阻止或抑制其发展和形成,而且有一定的不良反应,甚至会有导致球萎缩的风险[15-19]。目前,临床有效的治疗方法为手术治疗,但单纯的切除手术复发率较高,主要原因是:残留的血管细胞及纤维细胞活化、细胞外基质蛋白沉积、术后炎症及手术创伤等导致形成纤维血管组织,胬肉复发。其次为角膜缘组织受损,不能重建正常角膜缘上皮表型,结膜化角膜上皮,过度增生纤维血管组织,角膜创面有巩膜表层新生血管进入等都是其复发的原因[20-23]。 因此,预防翼状胬肉术后复发的关键为将胬肉组织彻底切除干净,同时阻止纤维血管增生及细胞外基质蛋白沉积等[13]。总结起来,胬肉单纯切除术,结膜切口平整性差,胬肉组织容易增生,复发率高。 胬肉切除联合结膜瓣原位转移法,采用原位的球结膜瓣拦截和阻断过度生长的变态结膜组织,抗感染能力强、不易缺血坏死及血运好等都是原位转移球结膜瓣的优势,增加了手术成功率,减少了复发率[24-25]。 相较于其他结膜移植术,避免了新增创口,减少了组织损伤,很好的保护了后期白内障青光眼等其他手术切口周边的结膜组织。

中医学认为“翼状胬肉”多属心肺风热壅盛,脉络受损,热入血分,故其综合病机为心肺风热、血热瘀滞,治疗当活血化瘀、祛风清热、清心泻火、退翳明目[26-27]。 本研究中的组方意义为:赤芍、川芎、当归、红花、桃仁消肿止痛,活血祛瘀;生地黄、车前子清肝凉血明目;连翘清热解毒;荆芥泻其壅滞,祛风散邪;薄荷、菊花祛风退翳;大黄、黄连、黄芩清热泻火。诸药合用共奏清肝明目、活血化瘀、清心泻火之功效。现代药理研究显示,祛风药与清热泻火药合用,可祛除外邪,抑制新翼的产生和发展。活血祛瘀药具有扩张血管,增加血流量,改善微循环,促进新陈代谢,软化结缔组织以及抗感染等作用[28-29],改善角膜缘及角膜干细胞缺氧状态,阻止结缔组织和血管生长因子增生。本研究结果显示:原位结膜瓣转移手术加用中药治疗翼状胬肉的治愈率、术后恢复时间、角膜散光度恢复及BCDVA 的恢复均显著优于传统手术治疗。

综上所述,原位结膜瓣转移手术加用中药治疗翼状胬肉具有疗效好、术后恢复快、促进视力恢复等优点,值得在临床推广运用。