日本中世五山禪僧的《楓橋夜泊》詩注釋録*

劉 玲

“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。”唐張繼《楓橋夜泊》,最早收録於唐高仲武編唐詩選本《中興間氣集》。而宋歐陽修《六一詩話》則指出“詩人貪求好句而理有不通,亦語病也”。“説者亦云句則佳矣,其如三更不是打鐘時”。或許借由歐陽修語病之説,引燃《楓橋夜泊》成爲一首話題作品,受到歷代詩話或相關詩學著作以及唐詩選本的普遍關注,加之歷代文人題咏者前赴後繼,又進一步擴大了《楓橋夜泊》的傳播和影響。直至流行最廣的清孫洙編《唐詩三百首》中該詩依舊赫然在列,顯然該詩已經成爲一首經典唐詩。而作者張繼,雖然既不是名家、大家,也不是高産詩人,却因此詩而名垂千古。

《楓橋夜泊》不但在中國流傳百代、膾炙人口,而且東渡日本,甚至“婦孺皆知”、“幾婦孺皆習誦之”。至於該詩傳入日本的時間、途徑以及日人解讀和接受的歷史,筆者尚未及考證。而令筆者驚喜的是,在室町時代抄物古寫本《增註唐賢絶句三體詩法幻雲抄》(1527年成書)中存有二十餘位五山禪僧對於該詩的注釋,時間自鐮倉時代(1192—1392)至室町時代(1393—1603)中後期。以下,本文在介紹該抄物相關信息的基礎上,嘗試全文翻字《楓橋夜泊》詩注的文本校録、梳理注釋者和及其注釋方式并分析其趣味性的注釋内容。

一、 《增註唐賢絶句三體詩法幻雲抄》及其相關信息(9)本節内容與筆者下列拙文相關部分有重合。劉玲《注釋中國古典文獻的日本漢籍抄物——以日本内閣文庫藏天文五年寫本〈三體詩幻雲抄〉爲例》,載《北京師範大學學報(社會科學版)》,2009年第4期,頁53—54;劉玲《〈三體詩幻雲抄〉を通してみる室町時代における漢籍流布の狀況》,載《日本語と日本文學》,2013年,第55號,頁41—42;劉玲《〈厳子安和〉に關する覚え書き——〈三體詩幻雲抄〉など三體詩抄物を資料に——》,載《日本語と日本文學》,2015年,第58號,頁64;劉玲《〈三體詩幻雲抄〉等日本室町時代抄物寫本書寫符號的識讀》,載《文獻》,2016年第3期,頁51、頁54。

《增註唐賢絶句三體詩法幻雲抄》是關於《唐三體詩》的抄物之一。《唐三體詩》,南宋周弼編唐詩選本,收選167位中晚唐詩人的作品,含五律209首(或201首)、七律111首、七絶174首。後世流傳三個系統的注本,即圓至天隱註本(二十卷)、裴季昌註本(三卷)、以天隱注本爲基礎且吸收季昌注本精華的增註本(二十卷),元明間傳入日本後,自室町時代至江户時代(1603—1867)初曾被作爲習詩、作詩的範本在五山禪僧之間廣爲流傳,尤其以增註本最爲盛行。隨之,以增註本爲注釋、講解對象的三體詩抄物層出不窮,現存者中具有珍貴文獻價值者,坪井美樹指出8種、谷澤尚一指出14種,去其重複達18種之多。

《增註唐賢絶句三體詩法幻雲抄》,成書於室町後期大永七年(1527)。如其名,是增註本(全稱《增註唐賢絶句三體詩法》)中174首絶句的全抄本。由建仁寺僧幻雲(1460—1533,名月舟壽桂)匯集、抄録五山禪僧關於《唐三體詩》的注釋學説,後經其弟子繼天壽戩(1495—1549)整理、補充而成,屬於典型的“集成抄物”。

本文所用本是中田祝夫编抄物大系影印《增註唐賢絶句三体詩法幻雲抄》(下文或略稱《幻雲抄》),後附坪井美樹《解説》(見前文注)。分爲五册,612頁。底本是國立公文書館内閣文庫藏天文五年(1536)古寫本。該本雖然經手數人、至少兩次轉寫,但屬於原本成書後不久的轉寫本,作爲爲數不多的室町時代的古寫本十分珍貴。

《幻雲抄》優於其他三體詩抄物之處在於其中包含三十餘位五山禪僧對於《唐三體詩》的注釋學説,上至竜山德見、中岩圓月,下至蘭坡景茝(?—1501)、幻雲以及著名學僧江西龍派、希世靈彦、桃源瑞仙等,從鐮倉(1192—1330)末期開始横跨整個室町時代,其間綿延二百餘年。故被認爲是五山關於三體唐詩研究的集大成之作,對後世解讀唐诗貢獻巨大。

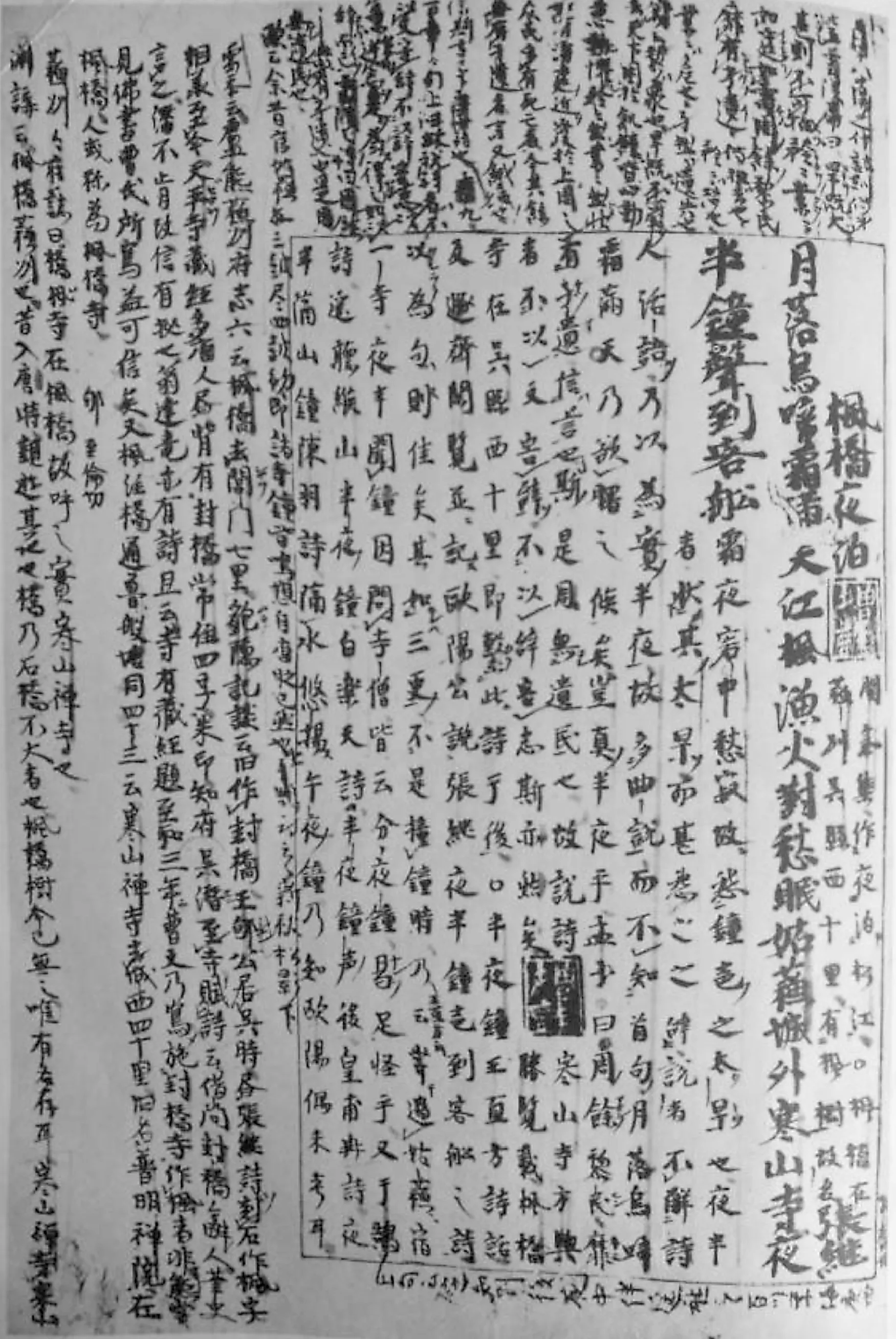

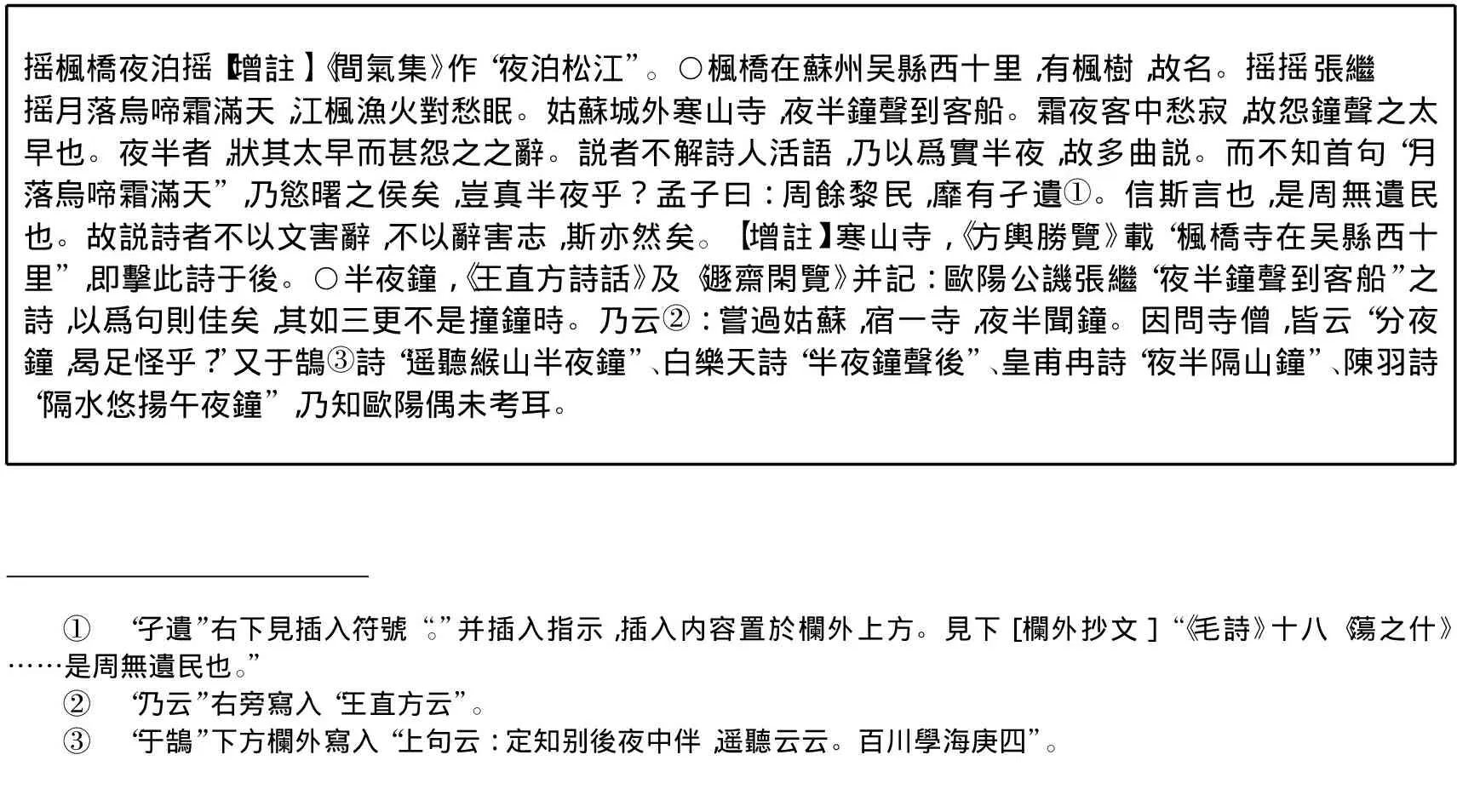

《幻雲抄》體裁如圖一所示。全卷均爲原典與抄文并録的形式,即對於每一首絶句,原典在前、抄文置后。原典即增註本的内容,置於欄内: 其中,大字是原文,包括詩題“楓橋夜泊”、作者名“張繼”、詩正文“月落”以下四句;雙行小字是原注,一部分是天隱注、另一部分標“增註”字樣的是季昌注。欄後及少數散見於欄外四周的則是抄文,即五山禪僧的注釋。

抄文文體,并不十分齊整。主要原因在於《幻雲抄》屬於“集成抄物”,幻雲在匯集、抄録時應保持各家學説的原貌,所以有些段落是漢文抄文、有些是和文抄文,甚至還有漢文抄文與和文抄文交錯的段落。整體篇幅上,漢文抄文略多於和文抄文。

抄文所占的總篇幅大約500頁。就每首絶句而言,抄文篇幅長短不一: 174首中,不滿1頁的7首、1頁至2頁的70首、2頁至3頁的68首、3頁至4頁的20首、4頁或以上的9首。其中,杜荀鶴《旅懷》篇幅最短,約0.7頁;卷首杜常《華清宫》篇幅最長,達9頁。抄文篇幅的長短,也顯示五山禪僧對各絶句的關注程度不盡相同,詳略有别。

《楓橋夜泊》,原典不過0.7頁,注釋却達三頁有餘,而《幻雲抄》中抄文篇幅達三頁或以上者不過29首。從這一點看,可以説《楓橋夜泊》當時很受五山禪僧的關注。

二、 《楓橋夜泊》詩註文本校録

《楓橋夜泊》列實接第九,所用本第二册。如圖一所示,原典在一三三頁前半,之後是抄文,自一三三頁後半至一三六頁末。

文本校録時,注音假名、送假名以及有關漢文訓讀的符號均略去;插入符、顛倒符、見消符、左旁或右旁寫入符等各類符號均略去,脚注中一一説明;重文符號改爲反復該字,如“借問封橋々畔人”録爲“借問封橋橋畔人”;異體漢字、古體假名以及假名合字等,因操作困難,暫改爲通用字體。同時,爲閲讀及行文方便,添加了標點及段落號。其中,段落保留原文,每行字數則依本文;句讀大致據底本朱點,書名號(《 》)據底本朱引雙綫(即專名號),若干影印不甚明晰或疑似誤訛之處,則由筆者判斷。

如前文所述,《幻雲抄》中匯集三十餘位五山禪僧的學説,抄文中爲了明確該處爲何人學説,以“某(本)云”、“某義(云)”、“某(曰)”、“某講(云)”等形式標記僧名、道號法諱或其略稱。如“雪本云”、“淵云”、“義堂義”,分别指蘭坡景茝、九淵竜賝、義堂周信的學説(詳見後文表一)。爲方便識别,校録時在“某(本)云”等處添加了下劃綫()。

校録文如下:

一三三

【】《》“”。○。。。。。。“”①。。。【】《》“”。○《》《》“”。②。“”③“”、“”、“”、“”。①②③“”“。”。“《》《》……。”“”“”。“”“。”。

[欄外抄文] 《毛詩》十八《蕩之什》、《詁訓傳》之第廿五《雲漢篇》曰: 旱既大甚,則不可推。矜矜業業,如霆如雷。周餘黎民,靡有孑遺。《傳》: 推,去也。矜矜ハ恐也。業業ハ威也。孑然ハ遺失也。《簽》云: 黎,衆也。旱既不可移去,天下困於饑饉,皆心動意動懼。矜矜然,業業然,狀如有雷霆近發於上,周之衆人民多有死亡者。今其餘無有孑遺者,言又餓病也。信斯言已下,孟子語也。《孟子》九《萬章》章句上曰: 故説詩者不以文害辭,不以辭害志。以意逆志,是爲得之,如以辭而已。《雲漢》之詩曰: 周餘——靡有孑遺也,是周無遺民也。

1 歐云: 余昔官姑蘇,每三鼓盡、四鼓初,即諸寺鐘皆鳴,想自唐時已然也。于鵠詩云云。新秋松影下。

2雪本云

盧熊《蘇州府誌》六云: 楓橋,去閶門七里。《豹隱記談》云: 舊作封橋,王郇公居吴時,書張繼詩,刻石作“楓”字,相承至今。天平寺藏經,多唐人書,背有“封橋常住”四字朱印。知府吴潛至寺,賦詩云“借問封橋橋畔人”。筆史言之,潛不肯改,信有據也。翁逢竜亦有詩,且云: 寺有藏經,題“至和三年,曹文乃寫,施封橋寺”。作“楓”者,非。熊嘗見佛書,曹氏所寫,益可信矣。又楓注橋,通魯般塘。同四十三云: 寒山禪寺,去城西四十里,舊名普明禪院,在楓橋,人或稱爲楓橋寺。3 《蘇州府誌》曰: 橋楓寺在楓橋,故呼之。實寒山禪寺也。

4淵講云

楓橋,蘇州也。昔入唐時,親遊其地也。橋乃石橋,不大者也。楓橋樹今已無之,唯有名存耳。寒山禪寺,寒山、拾得之所遊也。佛殿之後有堂,堂中央安寒、拾木像。佛殿上間高掛鐘,是所謂半夜鐘也。佛殿裏上間,非可掛鐘之處而掛之,蓋名鐘之謂乎。一三四

1淵云

泊船処ハ,楊子江ヲ,ホリツクル也。故云“江楓”。又,姑蘇城ト寒山寺トノアハイハ,七八町ハカリ也。清水與五橋第之間ホト也。2 南禪,本地禦影。月心久居楓橋寺,寺甚小,寺前有店,扁江村。

3淵又云

余入唐時,蘇州姑蘇城前留舟六日矣。蘇州ハ,今モ,唐土一二番ノ富貴ノ國也。城外ノ河ニ,十萬、廿萬艘ハカリノ,畫船アリ。皆諸國ノ,商賈也。陸亦有二三萬人也。官妓傾城,不知幾百人也。管弦歌舞,晝夜ノサカイナシ。村云

註《間氣集》題,非也。4村云

漁火モ,チロチロトシテ,夜アケカタ也。5 此詩,古今解者不一也。天隱註ノ心ハ,曉鐘ヲ撞後,夜猶ヲ長ヲ,云也。“月落烏啼霜滿天”,夜已欲曙,然後愁眠不熟,與漁火相對シテ,待トモ待トモ,夜ワ,マダ不曙ホトニ。サテワ,前刻寒山寺ニ,ツイタ鐘ワ,非曉鐘シテ,夜半鐘ニテ,アルケナソ。鐘ツキカ,誤テ,ツイタ歟。活語也。姑蘇——ト,其在処ヲ,念頃ニ,挙ハ,鐘ヲ,トカメテ,憤發シテ云也。

6蘭云

嚴子安和之: 夜泊楓橋五夜天,潮平風静未成眠。一聲漁笛汀煙散,水滿星河月滿船;張楷亦和云: 曉星殘月隨江天,鴻鴈驚人夜不眠,云云。然則言曉鐘也。嚴、張皆本於天隱註,可也。補

亦同天隱註也。7補云

在唐僧云: 寒山寺前有殿,殿前有水,多魚,漁人終夜釣之。此詩所謂者,實也。8慈氏義云

張繼在寥落境,夜永不寐,以對漁火。故謂月モ落、烏啼、霜亦滿天,夜モ已可曙。於是初聞半夜,然則今夜不可曙乎,杜詩“秋天不肯明”之謂也。愁眠,小眠也,不眠之心也。東漸

、如晦

同此義。9如心義云

張繼本淫於色,故泊楓橋與妓同卧。妓欲奔於他人之家,僞告曰:“月落烏啼霜滿天,夜已明矣。漁人亦不釣魚,空燒火休息也。”妓乃請暇,繼許之。妓去後,初聞夜半鐘,繼噬臍耳。三、四句,言惜别也。凡天下人懐機巧,如此妓。故感之作也。

一三五

1觀中

《管見抄》云: 或曰,本集

與官妓約,而官妓爲他人奪去。故,此詩有愁思如此賦也。未考本集,是以辨其虚實也。2 按《太雅集》,孫元實《楓橋夜泊》詩云: 畫船夜泊寒山寺,不信江楓有客愁。二八蛾眉雙鳳管,滿天明月按涼州。然則,如心

、觀中義

,亦有據乎。蕉堅

之時,有“楓橋夜泊”之題,嚴仲詩云: 月落姑蘇城外天,孤篷霜白宿江煙。寒山鐘似與愁約,不到官船到客船。蓋本於孫元實詩也。3竹云

嚴仲詩與天隱註異也,與如心侍者義

同矣,與觀中義

同矣。

5 《詩學大成》行脚僧部: 烏啼月落夜將半,且聽楓橋寺裏鐘。是亦實半夜也。

6 張繼《再到楓橋》詩云: 白髮重一夢中,青山不改舊時容。烏啼月落寒山寺,欹枕猶聽半夜鐘。蕉雪

由此詩解“夜半鐘”也,蓋實夜半也。蕉堅

爲曉,続翆

同天隱註。古今抄此詩者,夥矣。拔尤者,嚮所謂四義也,其餘不足取焉。7村講云

楓橋詩雖義多,天隱註可也。続翆

、聴雨

亦同天隱也。恕侍者義

、或惟肖義

、或義堂義

。又或説

ニ云フ。儒者、道士續キ句ノ義,皆不用之也。又絶海出題之時,嚴仲作《楓橋夜泊図》詩,似用觀中義

也。觀中義

云云,見於前。8漁菴

點云 月落烏啼霜滿 カレ天,言以爲夜已明矣。則今撞夜半鐘也。信仲

點云 夜半鐘聲到客船,義與註同。9曉風抄云

霜滿天。言霜滿之天也,非霜滿於天也。露結成霜,寒威滿地也。故註云: 落月、烏啼、霜滿,乃欲曙之候也。雲、雨、雪、雹,可云滿天也。霜,則不可云滿天也。第二句,言終夜不眠,及曙而對江楓邊燒殘之漁火,俄睡思生矣。倦勞可知焉。第三四句,言曙色困眠之中,聽寒山曙鐘,半眠半醒,以爲夜半鐘。實非夜半鐘也。

一三六

1 《剪燈新話》: 《聯芳樓記》製《蘇臺竹枝曲十章》,其第四云“門泊東吴萬里船,烏啼月落水如煙。寒山寺裏鐘鼓早,漁火江楓惱客眠”。《事文類聚前集》三十五: 題作“楓橋寺”,“城外”作“臺下”、“夜半”作“半夜”。《詩林萬選》清新體: 又“夜半”作“半夜”,又“漁火”作“父”。《百川學海》庚四。光

考之。2 《歐陽文集》一百二十八《詩話》云: 詩人貪求好句,而理有不通,亦語病也。云云。唐人有云“姑蘇臺下寒山寺,半夜鐘到客船”説者亦云,句則佳矣,其如三更不是打一作撞鐘時。云云。

3雪本

《漁隱叢話前集》二十三曰: 《王直方詩話》云: 歐公言“姑蘇城外寒山寺,半夜鐘聲到客船”之句,説者云,句則佳也,其如三更不是撞鐘時。余觀于鵠《送宫人入道》詩云“定知别徃宫中伴,遥聽維緱山半夜鐘”。而白樂天亦云“新秋松影下,半夜鐘聲後”。豈唐人多用此語也。儻非遞相沿襲,恐必有説耳。温庭筠詩亦云“悠然逆旅頻回首,無復松窓半夜鐘”。庭筠詩多纘在白樂天詩後。同曰: 《石林詩話》云: 此唐張繼題姑蘇城西楓橋寺詩也。歐公嘗病其半夜非打鐘時,蓋未嘗至吴中,寺實夜半打鐘。繼詩三十餘篇,余家有之,往々多佳句。《詩眼》云: 歐公以“夜半鐘聲到客船”爲語病,《南史》載齊武帝景陽樓有三更、五更鐘。丘仲孚讀書,以中宵鐘爲限。阮景仲爲吴興守,禁半夜鐘。至唐詩人于鵠、白樂天、温庭筠尤多言之。今佛宫一夜鳴鈴,謂之“定夜鐘”。不知唐人所謂“半夜鐘”者,景陽三更鐘邪?今之“定夜鐘”邪?然於義皆無害,文忠偶不考耳。《學林新編》云: 世疑半夜非聲鐘時,某案《南史文學傳》: 丘仲孚,吴興烏程人,少好學,讀書常以中宵鐘鳴爲限。然則“半夜鐘”,固有之矣。丘仲孚,吴興人,而庭筠言姑蘇城外寺,則半夜鐘乃吴中舊事也。私云,以上皆《漁隱》。4 和云: 夜泊楓橋五夜天,潮平風静未成眠。一聲漁笛汀煙散,水滿星河月滿船。子安。魯考

。三、 《楓橋夜泊》詩的注釋者和注釋的方式

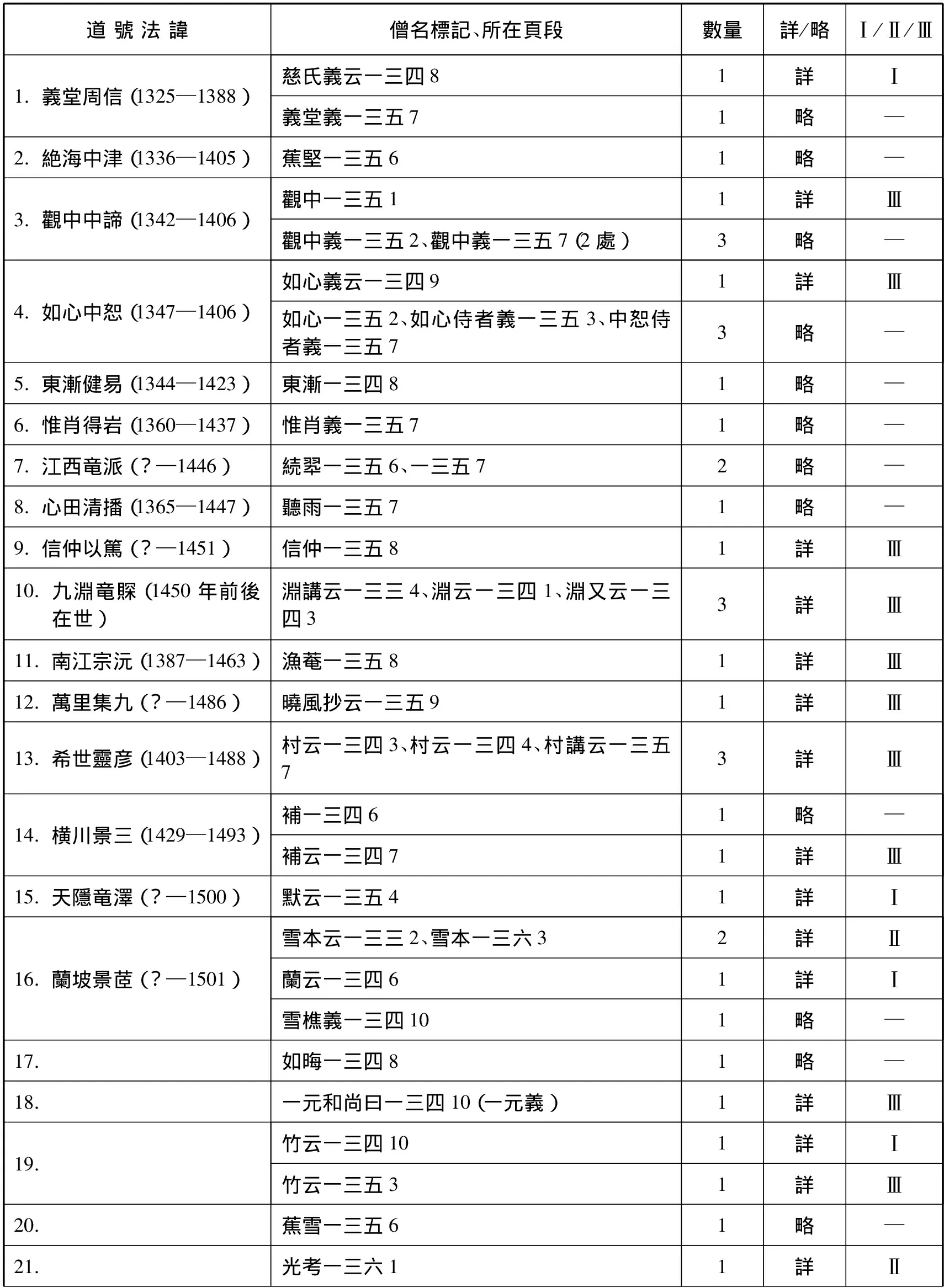

如表一所示,關於《楓橋夜泊》的注釋共達50處。如前文所述,《幻雲抄》包含三十餘位五山禪僧的注釋學説,而從鐮倉時代綿延至室町時代中期,至少二十四位五山禪僧留下關於《楓橋夜泊》的注釋,包括上自義堂周信、絶海中津,下至天隱竜澤、蘭坡景茝。其中,序號1—16所示16位,大都是五山時期活躍的學僧;序號17—23所示7位,目前尚不知爲何人;序號24“無標記”均不見僧名標記,按照《幻雲抄》成書的經緯,大致可以認爲是幻雲或其弟子繼天即時補充的言説或者是後來的轉寫者補充的言説。50處中,觀中中諦、如心中恕、蘭坡景茝、九淵竜賝、希世靈彦五位都在3至5處之間,若單依據數量看,當時他們的《楓橋夜泊》講説可能頗具影響。

表一 《楓橋夜泊》詩注注釋者和注釋方式等信息

下面,從注釋内容的詳略以及注釋展開的形式上進一步觀察。

首先,二十余位禪僧的學説呈現在《幻雲抄》中,詳略并不相同。如表一“詳”、“略”所示,詳説33處、略説17處。其中,詳説,例如一三四6“蘭云”即蘭坡景茝的學説“嚴子安和之……嚴、張皆本於天隱註,可也”、一三四8“慈氏義云”即義堂周信的學説“張繼在寥落境……不眠之心也”等,都比較詳細。另一方面,略説,例如同樣在一三四6和一三四8,“補”即横川景三的學説和“東漸”即東漸健易的學説、“如晦”(暫不明)的學説則用“補亦同天隱註也”、“東漸、如晦同此義”等則一筆帶過,其具体内容則并未一一呈現。

其次,仔細觀察34處詳説,發現各學説展開的形式大概可以分爲以下三種情況,表一中分别標記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。其中,Ⅰ是援引相關中國文獻并展開注釋,共4處。例如一三五4,“默云”中引用東坡《赤壁賦》和崔魯《華清宫》中的相關詩句,來解釋“霜滿天”應指“露慾降之候”、“霜未降”之時,而判斷夜半鐘聲當指“非曉,而半夜也”。Ⅱ是援引相關中國文獻,但之後并不展開注釋,共8處。例如一三三2,“雪本云”之後整段抄録《蘇州府誌》中關於楓橋和楓橋寺的名稱來由、歷史變遷等方面的記載,顯然是對增註本引用《方輿勝覽》“楓橋寺在吴縣西十里”這一處的補充,但此後并未進一步注釋;再例如一三五10,列舉了一首出自《竹居集》的對於《楓橋夜泊》詩的和詩後,也未展開注釋。與上述Ⅰ和Ⅱ不同,Ⅲ中并不引用中國文獻,注釋内容不拘一格,共22處。例如一三三4“淵講云”即九淵竜賝記録自己“入唐”時楓橋和寒山寺的遊歷記憶;一三五9“曉風抄云”即萬里集九的學説,依次解釋各句的意思。

綜上,《楓橋夜泊》詩的注釋者至少達二十四位,同時注釋内容有詳、有略,有時引用中國文獻(Ⅰ和Ⅱ),有些則不依賴於中國文獻(Ⅲ)。如果説Ⅰ和Ⅱ體現了五山禪僧閲讀範圍、閲讀興趣以及文獻學功底,而Ⅲ則可以説是五山僧的原創的、個性化的言説。而且,Ⅲ多達三分之二,遠遠超過Ⅰ和Ⅱ。從這一點看,五山禪僧的注釋學問,既有尊重中國文獻的一面,同時又富於原創性和個性,體現其注釋的本土化特點的一面。對於本土化這一點,下節將再次論及。

四、 《楓橋夜泊》詩注的趣味性内容

五山禪僧對於《楓橋夜泊》詩的注釋,内容十分龐雜,難以一一概括和歸類。主要可分爲下面幾方面: (1) 字音注。例如一三三2,“郇”字的音注。(2) 語句釋意。例如,針對“夜半鐘”指“半夜”還是“曉”,一三五4引魏武帝、蘇軾、崔魯等各朝代詩文,一三五5引《詩學大成》説明當指半夜之時;一三四4是通俗、口語化地解釋“漁火”。(3) 列舉與該詩相關的和詩,以和詩解該詩。例如一三四6、一三六4和一三五10都是列舉《楓橋夜泊》詩的和詩。(4) 地名、地域注。例如一三三2和一三三3是依據中國文獻對於楓橋和楓橋寺的名稱來由、歷史等方面的注釋,一三四2和一三四7是楓橋寺當時的情況以及與該詩情景對應的背景。(5) 異文。例如,一三六3中指出他本“姑蘇城外”作“姑蘇臺下”、“夜半鐘聲”作“半夜鐘聲”。(6) 補充完整的中國文獻的記載。例如一三三1、一三六2、一三六3均是針對增註“半夜鐘”所引内容,完整抄録《歐陽文集》《漁隱叢話前集》等。

以上幾方面的注釋内容,不僅限於《楓橋夜泊》,而是《幻雲抄》中所見的常規性注釋。下面兩點,則饒有興味: 一點是關於“夜半鐘聲”究竟指“半夜”還是指“慾曙”,另一點是對於該詩的故事化、劇情化的闡釋。

(一) “半夜”與“慾曙”之議

“夜半鐘聲”在中國是一個綿延近千年的詩學争論。歐陽修提出夜半鐘聲有無的質疑後,後人積極回應。主要有三種觀點: 第一種是直接依據現實經驗的記録,證實夜半鐘聲的真實性。如宋人葉夢得在《石林詩話》中説:“蓋公未嘗至吴中,今吴中山寺,實以夜半打鐘。”(一三六3“雪本”所引同此)第二種觀點是引用文獻,包括史料和唐人詩作,證明夜半鐘聲確有其事。如宋人范温在《潛溪詩眼》中指出“《南史》載齊武帝景陽樓有三更五更鐘。丘仲孚讀書,以中宵鐘爲限。阮景仲爲吴興守,禁半夜鐘。至唐詩人于鵠、白樂天、温庭筠尤多言之。”(一三六3“雪本”所引同此)王直方、王楙繼續順此思路,逐一列舉范温提及的唐人詩句或者再增補若干。這兩種觀點都集中在宋代,圍繞詩與現實的問題,證明張繼并未違背“真實性”這一原則。不過宋人這種尋章摘句的討論引起了明清文人的不滿,他們開始反思宋人詩話,繼而引發對詩歌本質的思考。他們反對將詩與現實經驗捆綁在一起,主張詩歌應擁有自身的獨立標準和内在特征。這時出現以明人胡應麟爲代表的第三類觀點,胡在《詩藪》中指出:“張繼‘夜半鐘聲到客船’,談者紛紛,皆爲昔人愚弄。詩流借景立言,惟在聲律之調,興象之合,區區事實,彼豈暇計?無論半夜是非,即鐘聲聞否,未可知也。”許學夷在《詩源辯體》中深表認同。至清,袁枚傳承此觀點,在《隨園詩話》中指出:“唐人‘姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船’,詩佳矣。甌公譏其夜半無鐘聲,作詩話者又歷舉其夜半之鐘,以證實之。如此論詩,詩人夭於性靈,塞斷機括,豈非詩話作而詩亡哉!”

五山僧同樣關注“夜半鐘聲”的有無,如蘭坡景茝引《漁隱叢話前集》所載《石林詩話》和《潛溪詩眼》(一三六3“雪本”),一三三1和一三六2引歐陽修語等,顯然受到宋詩話的影響。

比較而言,中國歷代争論的焦點是“夜半鐘聲”的有無,而天隱注所謂“説者不解詩人活語,乃以爲實半夜,故多曲説。而不知首句‘月落烏啼霜滿天’,乃慾曙之侯矣,豈真半夜乎?”似乎并未獲得足够關注。五山僧則由上述天隱注獲得啓示,進一步深度議論“夜半”究竟指“半夜”(即半夜鐘)、還是指“慾曙”(即曉鐘)。如表二所示,五山僧中支持“慾曙”説和支持“半夜”説分别都有10人。其中,“慾曙”説中有4處屬於詳説、“半夜”説中有6處屬於詳説,其餘則屬於略説(詳説、略説見表一“詳”、“略”)。

表二 “慾曙”説與“半夜”説

“慾曙”説,詳説4處中,“曉風抄云”(一三五9)最爲詳細、清晰和明白。該處通過逐一解讀各句的關鍵詞語及其意味“露結成霜”、“及曙而對江楓邊燒殘之漁火”、“言曙色困眠之中,聽寒山曙鐘,半眠半醒,以爲夜半鐘”,而得出“實非夜半鐘”的觀點。其餘3處,“蘭云”(一三四6)認爲嚴、張二人的和詩“言曉鐘也”,并且評價“嚴、張皆本於天隱註,可也”;“村云”(一三四4)和“村講云”(一三五7)雖然并非直接議論何謂“夜半”,但抄文中明確可見“夜アケカタ也”和“楓橋詩雖義多,天隱註可也”。

“半夜”説,詳説6處中,“默云”(一三五4)較爲詳細。“默云”首先指出“夜半鐘,實夜半也”。接著聚焦首聯: 指出其中“月落”當爲“七日、八日之夜,月亦當半夜而落也”,點明此時該指“半夜”;指出“烏啼”似與魏武帝句“月明星稀”之時刻相同;引用東坡《赤壁賦》和崔魯《華清宫》中詩句,判斷“霜滿天”當爲“露慾降之候”、“霜未降”之時,故當指“非曉,而半夜也”。其餘5處,明確可見“初聞半夜鐘”(慈氏義云一三四8)、“初聞夜半鐘”(如心義云一三四9)、“實夜半鐘聲”(一元和尚/一元義一三四10)、“今撞夜半鐘也”(漁菴一三五8)、“亦實半夜也”(無標記一三五5)等注釋,可見都理解爲“夜半”或“半夜”之時。

顯然,關於“夜半鐘聲”,當時五山僧中“慾曙”説和“半夜”説曾各執其詞,觀點并不統一。

(二) 故事化、劇情化的闡釋

該詩的故事化、劇情化闡釋,主要體現在如心(一三四9)、一元和尚(一三四10)和觀中(一三五1)三人的注釋中。他們把這首詩故事化: 時間爲“夜半”、地點爲夜泊之船、人物爲一名“淫於色”的男主角張繼和一名女主角“官妓”(或“妓”)。如心版和一元和尚版的故事中,首聯和頷聯化爲女主言、頸聯和尾聯化爲男主言,劇情則設計爲: 張繼與此女相約共度良宵,但此女彼時另有他愛,無心再與張繼纏綿(妓欲奔於他人之家、妓已欲去)。於是謊稱(僞告)天色已亮,漁人已睡去,吟道“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠”。張繼信以爲真,而與之惜别道“姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船”。觀中版故事中,情節則變爲此女“爲他人奪去”。故事内容不長、情節簡單,但人物形象和情節發展却也清清楚楚。

《楓橋夜泊》詩注的故事化、劇情化的處理方式,就《幻雲抄》範圍内而言僅僅見於觀中(1342—1406)、如心(1347—1406)和一元(生卒年不詳)三人的注釋,且故事的人物和情節大致雷同。《幻雲抄》記載觀中“與絶海同入唐”(一三五1)、一元“初□□度唐人ソ”(一三四10),可見兩人都曾遊歷中國,對於當時文人的生活狀態應該有所了解,或許還曾造訪楓橋和寒山寺。倘若如此,則由《楓橋夜泊》詩可能産發豐富的想象。而如心與觀中完全生活於同一時期,不難設想兩人之間可能有過交游或對話。故而在三人的注釋中存在相似的故事化、劇情化的注釋。當然,以上僅僅是目前的揣測,但抄物作者在自己的學説中增加如此趣味性的内容,客觀上增强了抄物的可讀性,不僅可能吸引更多的讀者或聽衆,而且可能促進其注釋學説的流傳。

綜上,“半夜”與“慾曙”之議以及全詩的故事化、劇情化闡釋内容,饒有興味。此類注釋内容,增强了抄物的可讀性,而且體現出五山僧嚴謹却不失開放的注釋態度以及當時相當活躍的注釋研究的氛圍,也是《楓橋夜泊》詩註的本土化的又一個表現。

五、 結 語

唐朝近三百年,是中國詩歌發展的空前繁榮的黄金時代,存世唐詩數量多達五萬餘首,名家輩出,群星閃耀,而張繼在當時則毫無任何光環可言。其生卒年至今不得而知,相關生平事迹也不過寥寥數行。若非當初歐陽修挑刺之舉,《楓橋夜泊》以及張繼本人,或許早已淹没在歷史長河中,更不可能之後在日本五山禪僧間成爲一首話題唐詩。

成書於室町時代的抄物古寫本《幻雲抄》所存二十餘位五山禪僧對於《楓橋夜泊》的注釋,彌足珍貴。本文在概述《幻雲抄》的成書經緯、特點、本文所用本及其底本、體裁等相關信息的基礎上,嘗試《楓橋夜泊》詩注的文本校録、耙梳注釋者及其注釋的方式并分析其趣味性的注釋内容。本文獲得的主要結論有: (1) 《楓橋夜泊》詩注篇幅達三頁有餘,當屬《唐三體詩》中受到五山僧矚目的一首(達三頁或以上者僅29首)。(2) 五山僧對《楓橋夜泊》的注釋共計達50處,其中包括上自義堂周信、絶海中津,下至希世靈彦、天隱竜澤、蘭坡景茝等著名學僧在内的至少二十四位禪僧的學説,自鐮倉時代至室町時代中後期,幾乎貫穿日本中世,足見該詩曾被廣泛品讀,其所受關注程度顯而易見。(3) 《楓橋夜泊》詩的注釋包含詳説和略説,内容有詳、有略,且有時引用中國文獻展開注釋,有時則不拘於中國文獻,在尊重中國文獻的同時又不乏原創性和個性,體現出注釋内容上的本土化特點。(4) “半夜”與“慾曙”之議與全詩的故事化、劇情化的闡釋都增强了趣味性,是其注釋内容上的本土化的又一個表現,同時也體現了五山僧嚴謹却不失開放的注釋態度以及當時相當活躍的注釋研究的氛圍。

幾點餘議: 第一,《楓橋夜泊》詩註的内容上的故事化、劇情化,可以説是其注釋本土化最突出的方面。就《幻雲抄》範圍内而言,這顯然是少數禪僧的作爲,或许略顯另類甚至可能被質疑是否屬於賣弄噱頭、嘩衆取寵,而且其中的内容是否存在牽强附會的部分、究竟具備多少合理性等問題尚待進一步探討。即便如此,這種處理方式是否未必不可以理解爲五山僧注釋中國古籍時採用的一種積極的文學創作行爲——或可歸之爲翻案(ほんあん)?是否表現出中國詩作的海外接受與传播方式?

第二,寒山和拾得當時應該已爲五山僧所知,如《楓橋夜泊》詩注引《蘇州府誌》曰“橋楓寺在楓橋,故呼之。實寒山禪寺也”(一三三3)、九淵竜賝曰“寒山禪寺,寒山、拾得之所遊也”(一三三4)、蘭坡景茝曰“寒山禪寺,去城西四十里,舊名普明禪院,在楓橋,人或稱爲楓橋寺”(一三三2)等。寒山和拾得作爲與“寒山寺”淵源不淺的人物,《楓橋夜泊》詩注中却未見展開注釋,不免疑惑。

第三,前文所述第三種觀點即以胡應麟爲代表的對於詩歌本質問題的思考,《楓橋夜泊》詩注中不見任何議論。對於天隱注引《孟子》“故説詩者不以文害辭,不以辭害志,斯亦然矣”一處,似乎也并未引起五山僧的共鳴。緣何如此?

《幻雲抄》中收録了義堂周信、絶海中津等至少二十四位五山禪僧對於《楓橋夜泊》的注釋,但目前尚難一一查明各注釋究竟出自哪一部抄物(且有些抄物已經散軼),也難以核對《幻雲抄》是否完全或完整照原文抄録。況且《唐三體詩》的抄物不下18種之多,即便《幻雲抄》有集大成之譽,也難免遺漏一、二。那麽,在一一核查、閲讀《幻雲抄》所録原抄物的過程中,或可能逐步覓得上述疑問的答案。

此外,《幻雲抄》中還藴藏著各種豐富的信息,如“又絶海出題之時,嚴仲作《楓橋夜泊図》詩”(一三五7)所示五山僧的文學創作活動問題,觀中中諦(一三五1)和九淵竜賝(一三三4、一三四3)等五山僧“入唐”的遊學經歷問題,以及抄文中所引的《蘇州府誌》《太雅集》《剪燈新話》等中國古籍在日傳播與接受問題等。

本文考論不周之處尚多,待今後不斷完善。