《詩經》學的國際化: 法國方法的傳播與日本學者的論證難題

洪 濤

一、 引 言

法國學者Marcel Granet(1884—1940)的著作F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

(《中國古代的祭禮與歌謡》)在國際漢學界中産生深遠的影響。Granet這姓氏通常翻譯爲“葛蘭言”,也有人譯爲“格拉耐”、“格拉涅”或者“葛蘭特”。日本學者白川静(Shizuka SHIRAKAWA, 1910—2006)推許Granet的方法是“新しい研究法”(新研究法)。

英國漢學家Arthur Waley(1889—1966)二十世紀三十年代已經注意到F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

這本書,Waley的《詩經》英譯本顯示Granet的説法産生了影響。德國漢學家Wolfgang Kubin(顧彬)也推許Marcel Granet的著作“是西方寫《詩經》最好的書。”好幾位日本學者受到Granet學説的啓發,他們從民俗學角度解讀《詩經》。在日本,至少有四位《詩經》學者看重Granet民俗學論説,他們是: 松本雅明(Masaaki MATSUMOTO, 1912—1993)、白川静、赤塚忠(Kiyoshi AKATSUKA, 1913—1983)、家井真(Makoto INOI, 1947— )。

這四位日本學者在學術上有關聯。松本雅明率先詳論Marcel Granet的新見。1958年(昭和33年),松本雅明的《詩經》著作出版,隨即引起白川静和赤塚忠的注意,他們各自撰寫了書評。

赤塚忠的研究方向爲家井真所繼承。家井真同樣從事《詩經》研究,他認同松本、白川、赤塚《詩經》學專著中的許多觀點。

本文討論的重點課題是: Granet的學説何時傳入日本?日本的《詩經》研究者怎樣對待Granet的新見解?在解説《詩經》篇章方面,日本學者的具體論證工作(文字釋讀方面、背景重建方面)是否後出轉精?

聞一多(1899—1946)的《詩經》學(民俗學取向),也頗受日本學者重視。不過,限於篇幅,本文先集中討論Marcel Granet和日本學者的學術因緣。

二、 Granet學説傳到亞洲

二十世紀三十年代初,E. D. Edwards將Marcel Granet的民俗學著作(F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

)翻譯成英語(英語書名是:Festivals

and

Songs

of

Ancient

China

)。到了三十年代末,Granet這部著作在日本東京出版了日譯本,此後,Granet學説對日本的文化人類學研究産生重大的影響。二十世紀末到廿一世紀初,F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

的漢譯本和韓譯本先後出版,這代表Granet的論説傳入東亞三個大國。以下是F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

原書和外譯的出版概況:1919年 法文本F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

;1929年 法文本第二版(巴黎);

1932年 英譯本(紐約);

1938年 内田智雄日譯本(東京弘文堂);

1967年 内田智雄日譯本(東京清水弘文堂書房);

1989年 張銘遠中譯本(上海);

1989年 内田智雄日譯本(東京平凡社);

2003年 内田智雄日譯本(日本大空社);

2005年 趙丙祥、張宏明中譯本(桂林);

内田智雄(Tomoo UCHIDA, 1905—1989)將Granet的著作翻譯成日語: 《支那古代の祭禮と歌謡》(東京,弘文堂書房,昭和13[1938]年)。這書是白川静、赤塚忠、家井真接觸法國《詩經》民俗學的媒介。

日譯本後來多次重印,原書名中“支那”二字删换,改爲“中國”,全稱是《中国古代の祭禮と歌謡》(東京: 平凡社,1989年版)。到了2003年,大空社據弘文堂版重印。

内田智雄還撰有《詩國風考》一文,刊載於日本《支那學》。這篇文章强調《國風》詩篇是民謡,質疑中國儒家詩學中的道德教化之説。

第二次世界大戰結束後,Granet學説(尤其是祭禮説、歌謡説)在日本和民俗學合流,日本學者在這個基礎上出版多種《詩經》論釋的專書。以下,筆者檢討日本《詩經》學中的個案。

三、 松本雅明與Granet學説

松本雅明是東京大學的文學博士,他以《詩經》研究(“詩経における新古の層および思惟展開の径路に関する研究”)取得博士學位。

二十世紀五十年代,松本雅明接連發表《詩經》方面的論文,例如: 1950年《詩経恋愛詩における採薪の表現: その新古の層弁别に関する一章》(詩經戀愛詩中“采薪”的表現)、1953年《詩経の興における象徴性と印象性》(詩經興的象徵性與印象性)等等。

1958年,他的專書《詩経諸篇の成立に関する研究》在東京出版。這本書的第七章討論的是“古代祭禮の復原”,開頭第一節就拈出“グラネー氏の方法論”。題目中的“グラネー氏”指Granet。松本雅明參考的是F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

(法文原著)。Granet嘗試説明中國古代祭禮由庶民禮儀向官方儀式轉化的過程。

松本雅明坦承自己受到Granet啓發。他參照Granet的方法進行研究,斷定《國風》詩篇多爲農事祭典上所唱的詩歌。但是,松本雅明批評Granet使用戰國以後的文獻,認爲這樣做在方法上是不妥當的。松本雅明希望復原《詩經》的祭禮(參見《詩経諸篇の成立に関する研究》第七章)。這裏我們舉一個例子,嘗試了解松本雅明如何斷定古代祭禮。《周南·螽斯》:

螽斯羽,詵詵兮。

宜爾子孫,振振兮。

螽斯羽,薨薨兮。

宜爾子孫,繩繩兮。

螽斯羽,揖揖兮。

宜爾子孫,蟄蟄兮。

詩序、鄭玄、朱子都認爲《周南·螽斯》寫后妃不妒忌而子孫衆多。《韓詩外傳》認爲詩旨是母賢則子孫賢。松本雅明却説:“村落の祭礼の時に歌われたものであろう。”意思是《螽斯》本來是在鄉村祭禮上演唱的。

《詩経諸篇の成立に関する研究》第八章“詩經に見える古代の祭禮”探討《詩經》中的農祭詩、庶民祭禮、歌垣(對歌)。“對歌”,在F

êtes

et

Chansons

Anciennes

de

la

Chine

的英譯本之中被稱爲 antiphonal singing。松本也很關注庶民祭禮中的“舞踏歌”(舞蹈歌)。總之,《詩経諸篇の成立に関する研究》第七章、第八章的内容,都是以Granet的論述爲起點。這兩章合共294頁(頁639—943)。以篇幅論,足以獨立成一本書。由此可見他的用心之處。

松本雅明的《詩經》民俗研究,頗受日本學界重視。白川静和赤塚忠都注意到松本這本《詩経諸篇の成立に関する研究》。

白川静在自己的專書中推介松本雅明的説法,他認爲松本的建樹使《詩經》研究邁進新階段。

赤塚忠爲《詩経諸篇の成立に関する研究》寫了書評(用英文撰寫)。這篇書評收入《赤塚忠著作集》第五卷(東京,研文社,昭和61[1986]年)。

松本雅明另外著有《詩經国風篇の研究》(東京,彌生書林,1987年)。這本書除了參考Granet論著之外,還回應白川静的意見。例如,白川静認爲咒語爲興的起源,松本雅明則指出咒語的興與非咒語的興兩者界限不明。

白川静和赤塚忠後來都有他們自己的《詩經》專書。以下,筆者檢討他們在專書中怎樣對待Granet的《詩經》民俗論。

四、 白川静與Granet學説

白川静是日本京都大學文學博士,以研究《詩經》、古代漢字、民俗學而名揚學林。

1960年,白川静《稿本詩經研究》(“通論篇”、“解釋篇”、“興的研究”)由立命館大學文學部中國文學研究室印行。白川静這本書引起松本雅明的注意。

1970年,白川静出版《詩経: 中國の古代歌謡》。這本著作的參考書目中只列出一本外國人的著作,那就是Granet的《中国古代の祭禮と歌謡》(内田智雄的日譯本)。

1981年,朋友書店出版白川静的《詩経研究通論篇》。到了1990年,平凡社出版白川静《詩経國風》(日語著作)。這兩本書都受家井真重視。

《詩経: 中國の古代歌謡》多次提及的“グラネー氏”(就是Granet),特别標榜“グラネー氏の方法”。白川静反對傳統的《詩經》“故事化解釋學”,也反對美刺之説。(按: 美刺説是漢代《詩經》學的一大特徵。)

Granet關注中國民俗中的節慶儀式,白川静同樣注重《詩經》的民俗。白川静往往列舉日本古代歌謡來參照研究,《萬葉集》是他經常參考的日本詩集。白川静相信,用民俗學的探源方法研究《萬葉集》所得到的結論亦可推廣用於《詩經》。

《詩経: 中國の古代歌謡》第二至四章專論《詩經》中的山川歌謡(巫風)、求愛習俗、社會生活等等。總的來説,這本書的民俗學色彩很濃厚。

1980年,白川静出版《中國古代の民俗》,這書其中一章是“詩經民俗學”。他從歌、謳、謡的字源談起,認爲原始的歌謡中藴含咒(或祝)的功能,甚至可以説歌謡根本即是咒歌,帶着遠古祭祀的痕迹。

白川静舉出一些詩篇爲實例,例如,他認爲《漢廣》正如《楚辭》之《湘君》《湘夫人》,是祭祀水神之詩。此外,《蒹葭》或是漢水上游祭祀水神之詩。《蒹葭》原詩如下:

蒹葭蒼蒼,白露爲霜。所謂伊人,在水一方,

溯洄從之,道阻且長。溯游從之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所謂伊人,在水之湄。

溯洄從之,道阻且躋。溯游從之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所謂伊人,在水之涘。

溯洄從之,道阻且右。溯游從之,宛在水中沚。

在白川静眼中,“伊人”就是水神。在解釋《蒹葭》時,白川静特别提到Granet。當時,白川静的“《蒹葭》祭神説”可謂獨樹一幟。

白川静解釋: 祭禮之歌表達對神的傾慕

,後來,從祭祀儀式發展出“季節性的民俗行爲”,形成歌垣(utagaki

)習俗,他説:季節的な民俗的行事として展開していった。そこに歌垣の習俗が成立してくる。

所謂歌垣,就是男女畢集,唱歌邀遊求愛(例如《溱洧》《東門之池》所寫)。《詩経: 中國の古代歌謡》第二章有一節定名爲“歌垣のうた”,列舉的詩例有《野有蔓草》《出其東門》《有女同車》《東門之楊》《東門之枌》《宛丘》《月出》。

白川静没有全盤接受Granet的解讀,例如,Granet認爲《關雎》寫男女棲隱,對於這個説法白川静表示不同意,他認爲《關雎》是祭事詩。

白川静的基本設想是“祭祀儀式→民俗→歌謡”。也就是説,歌謡(戀愛詩)源自祭事祝頌詩。

五、 赤塚忠與Granet學説

赤塚忠同意白川静的部分觀點。赤塚忠完成了文化人類學的日本化,在廣義層面上,他是“葛蘭言的學生”。

赤塚忠本人有明文記叙他研讀《支那古代の祭禮と歌謡》的感受。他讀到的是内田智雄的日譯本1938年版。

1952年(昭和27年)赤塚忠在《日本中国学會報》第三集上發表論文《中国古代歌謡の発生と展開》。受到Granet的啓發,他結合神話、宗教、民俗來研究《詩經》。他的《詩經》研究論著經常談論咒語、神、靈、降神。

《衛風·考槃》的“槃”,赤塚忠有頗爲特别的解釋。他的見解可能影響到家井真(下文有一節討論家井真的《詩經》學)。《衛風·考槃》第一章是:

考槃在澗,碩人之寬。

獨寐寤言,永矢弗諼。

赤塚忠認爲:“槃”即“般”;戰國時期,降神多由“般”來表示,因此他判斷《考槃》描寫的是巫祝招水神。

赤塚忠其實也參考過《毛傳》。我們知道《毛傳》説:“考,成;槃,樂也。”毛公此訓釋甚爲簡單。一般認爲,《考槃》描寫詩中人在山中自得其樂。

不過,“槃,樂也”的“樂”,在赤塚忠心目中,是作及物動詞用(例如《詩經·小雅》“我有旨酒,以燕樂

嘉賓之心”),而且這“樂”有一個特定的對象: 神。也就是説:“樂神”。赤塚忠認爲《考槃》首句是寫詩中人在娱樂

神明。娱樂神明,目的是招神、降神。赤塚忠的理解是: 《考槃》中“碩人”代表水神之尸(河水の神の尸),而且,有“女子合唱隊”。以上這見解,赤塚忠本人是這樣表述的:

碩人は河水の神の尸

となるものであなる。……すると、前夜から斎戒して身を清めていた女子の合唱隊

がこれを歌って、河水の神に对し二心のない誠意を述ベて、河水の氾濫·涸渴などの災害のないことを祈ったのである。上面這段話的意思是: 詩中碩人,相當於河神之尸……祭水神之前一個晚上開始齋戒,潔浄身體的女子合唱隊唱出這首歌,對河神表達毫無二心的誠意,祈求没有河水汎濫和乾旱等災害。

《考槃》第二章寫“獨寐寤歌

,永矢弗過”。我們注意到: 詩中有“寤歌”二字。然而,“歌”是不是由“女子の合唱隊”唱出來的?筆者不敢輕信。這個問題,我們下面會再討論。“合唱隊”這種説法,松本雅明也有。松本雅明講解《摽有梅》時,同樣提出“女の合唱隊”的見解。

我們再看另一個研究個案。赤塚忠認爲《鄭風·子衿》描寫女子迎接身帶靈氣之“子”。《鄭風·子衿》原詩:

青青子衿,悠悠我心。

縱我不往,子寧不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。

縱我不往,子寧不來?

挑兮達兮,在城闕兮。

一日不見,如三月兮。

可見,“靈氣”完全不見於《鄭風·子衿》,詩中只有“子”(見於第一章和第二章),但是,赤塚忠認定那個“子”帶有靈氣。

赤塚忠釋詩時偏愛談論靈、神。他的《中国古代の宗教と文化》一書,論及《秦風·蒹葭》寫的是祭祀河神。“祭祀河神”這個説法,早見於白川静的著作(1970年的《詩経: 中國の古代歌謡》。)後來,家井真也認同《秦風·蒹葭》寫的是祭河神(請看下文)。

這樣看來,三位日本學者對《秦風·蒹葭》特别的見解,可以説是一脈相承。

六、 家井真與Granet學説

赤塚忠的學生家井真踵武赤塚忠的論述。家井真的《〈詩經〉の原義的研究》(2004年出版)每一章都徵引赤塚忠的觀點。

從《〈詩經〉の原義的研究》的引用資料我們看到家井真也研讀過《支那古代の祭禮と歌謡》。

Marcel Granet另一本著作La

religion

des

Chinois

(1922)同樣引起家井真的注意。La

religion

des

Chinois

談論的是中國的宗教。這本書有日譯本,譯者是津田逸夫。家井真讀的正是津田逸夫所譯《支那人の宗教》(東京: 河出書房,1943)。家井真認爲“國風”的“風”是“凡”的假借字,表達降神和招神的目的(比較: 赤塚忠認爲“槃”是“般”,“般”的意思是招神、降神)。家井真的原話是:

風は凡の假借字で、降神·招神する意であると論ずる。

家井真認爲“風”通“凡”,這説法與郭沫若(1892—1978)的意見相同。家井真在《〈詩經〉の原義的研究》的第一章還考察過“凡”字在甲骨文、金文中的意思。

雖然家井真承認契文中有“凡”字的文例不多見,但是,他斷定殷代和周初有招迎祖靈或者神靈的“凡祭”,他説:

すると殷代·周代初期に於いては、凡祭は祖靈や神靈を降し招く祭禮であったことが理解される。

家井真認爲“風”與“凡”兩字可以音通。他還參考了郭沫若、于省吾(1896—1984)等人的論説。總之,他判定“凡”通“犯”,表“乞迎”之意。這解釋似乎與赤塚忠建基於“槃=樂(神)”的解釋不一樣,其實,家井的結論和赤塚之論是相同的(都是招神、降神)。

依循這個思路對風詩進行探索,家井真判定《國風》的詩篇大多是描寫地方的祭祀: 祭神、祭祖先、祭山川;祈求豐收多産。家井真又論證《小雅·鼓鐘》篇的“鐘”,是召唤淮水水神的咒器。

Granet 據風詩内容揭示的風俗,往往涉及 stream(小河),具體而言,是先秦時期未婚男女隔河相對,互表情愫、愛意。

《考槃》寫到“澗”(考槃在澗),其他個别詩篇也提到江、河。對於涉江涉河的詩篇家井真也嘗試用“招神”來解釋。1977年,家井真在《〈詩経〉に於ける渡河の「興」詞とその展開に就いて》一文中詳細解説了《詩經》涉及“祭水神”的詩篇。

家井真認爲祭水神活動中有渡河儀式,目的是祈求豐收和子嗣(正如河水帶來豐收),例如,《褰裳》寫的是男女對歌調情(《褰裳》中,溱、洧都是河名)。在“渡河主題”方面,家井真引述的主要是Granet的言論:“渡河主題”。此外,家井真的部分解説,同樣圍繞着“歌垣”來開展。

在祭祀論這方面,家井真有時候比赤塚忠走得更遠。筆者在這裏舉一個實例來幫助讀者了解家井真怎樣釋詩。

家井真的見解與赤塚忠不盡相同,例如: 赤塚忠認爲《周南·關雎》是描寫祝婚的詩篇,而家井真判定《周南·關雎》是描寫巫女用琴、瑟、鐘、鼓來祭祖靈。

家井真這個新説,與傳統舊説(“求淑女”)正好相反

。請注意: 家井真説的是《周南·關雎》寫“求君子”,不是求淑女。在他心目中,《關雎》中的“君子”就是祖靈,第一章的“淑女”是祖靈之妻。他斷定: 《詩經》中的“君子”,多數是巫者扮演的祖靈。家井真將《詩經》中的祭祀、民俗活動與異民族(主要是日本)的文化現象互相對照。

綜上所述,由於松本雅明、白川静、赤塚忠、家井真關注民俗中的祭祀、降神等等内容,所以,他們討論《詩經》時也偏重人神關係。在家井真眼中,《詩經》的花、果、草、木,都與神靈有關,他判定詩篇内容體現的大多是先民的宗教信仰。詩篇中如果描寫衣服,家井真往往將衣服解釋爲“祭服”,例如,“關於《羔裘》三篇”一節中,他説《鄭風》、《唐風》和《檜風》中的三篇《羔裘》的羔裘都是祭服。

順帶一提,認同“招神論”的不止家井真一人。石川忠久(Todahisa ISHIKAWA, 1932— )編《新釈漢文大系·詩経》(1997)也引述赤塚忠的降神、招神之論。

七、 檢討日本學者的論證方法

上文討論了Marcel Granet的新取向如何沾溉四位日本的《詩經》學者。這裏必須説明,重視Granet論説者不止四人,但是,本文限於篇幅難以一一細論。

Granet的《詩經》學,近人多有評議,其得失已經比較清楚。例如,Granet引用東南亞的祭祀和戀愛歌舞作爲佐證,這做法的有效性值得商榷,因爲不同時空的風俗未必適合比較推論。

日本《詩經》學者參照Granet的見解,并嘗試去蕪存菁,那麽,日本學者的解説可信程度如何?這個問題,值得深入探討。

筆者認爲,在關鍵問題的具體論證方面,赤塚忠和家井真二人(師生關係)比較相似,與另外二人(松本、白川)有差别。以下,筆者試從關鍵點“槃”“凡”(赤塚忠和家井真的關鍵點)和民俗背景建構兩方面檢討他們的論證問題。

(一) 文字學方面

白川静、赤塚忠、家井真都以金文(周朝青銅器銘文)爲研究《詩經》的參考材料。松本雅明則重視瑞典家者高本漢的《詩經》注釋。

“槃”“凡”是赤塚和家井的論證基礎。“考槃在阿,碩人之薖。獨寐寤歌,永矢弗過”,從事《詩經》民俗研究的赤塚忠據“槃”提出了自己的見解: 赤塚忠認爲“槃”是“般”,“般”義爲“樂”,指娱樂神明,而娱樂神明的目的是招神下降。家井真的“降神”之論,關鍵在“凡=風=降神”。他斷定風詩多爲祭詩。

總之,赤塚忠和家井真都以“招神”論《詩》。家井真以此爲據,做了大幅度的推衍。本文無法對他討論過的所有個案逐一檢討,但是,我們可以進一步討論“槃”“般”“凡”的問題,希望做到見微知著。

康殷(1926—1999)在《古文字形發微》一書認爲:“般”字呈現手執匕匙由盤中扱取食物之狀。

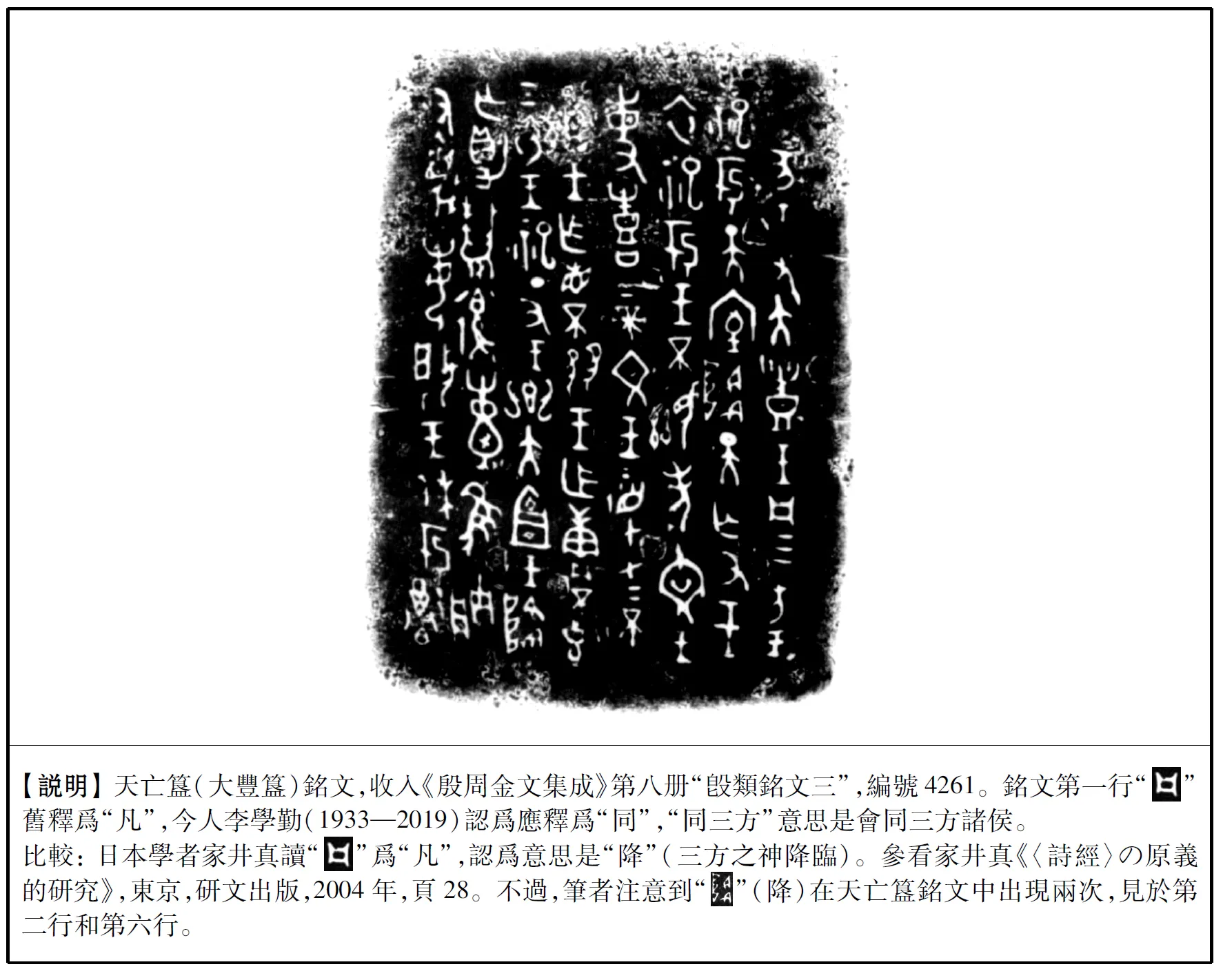

金文之中,“般”常指盤之類的盛器。例如,西周晚期“叔五父盤”内底鑄銘文十四字:“弔(叔)五父乍寶般,其萬年,子子孫孫永寶用。”“乍寶般”,其義爲“作寶盤”。

【説明】兮甲盤(“吉父乍般”見於銘文倒數第二行)

考盤

于代。”顔師古(581—645)注:“《詩·衛風》曰‘考盤

在澗’。”赤塚忠傾向相信“般”是“樂(神)”“招(神)”。在家井真的解釋體系中,《詩經·國風》諸多詩篇内容多涉及樂神、招神、祭祀,總之,風詩就是各地的降神儀禮詩。“招神”與他們所理解的“古代民俗: 祭神和祭祀”相契合。

就“招降”而言,“古文字通假”是赤塚、家井的“援軍”。“槃”“凡”是關鍵,因此,對“槃/般/凡”進行通假式解讀是否妥當?我們有必要進一步查核,并兼顧其他學者的意見。

赤塚、家井將“槃”解釋爲“招神”,這個説法他們的日本同行白川静、松本雅明未必同意。以下,我們看看白川静和松本雅明怎樣解釋“考槃”。

白川静《説文新義》認爲“般爲擊盤而爲樂”,他的原話是“般ほ盤を擊つて樂なすことを示す字で……”這解釋將“槃”解釋爲“作樂”,有《毛傳》的影子(“槃,樂也”)。白川静認爲“樂”是“快樂”之意。這個説法,涉及實物器皿“盤”,没有涉及“神”。

松本雅明的解釋也和降神無關。“考槃”,松本雅明翻譯爲“たのしみ”。“たのしみ”的意思是“樂”,快樂的“樂”。松本認爲這詩寫的是隱逸之樂。這是隱士的事,與樂神、降神無關。

綜上所述,按白川、松本二人的意思,“樂”的是叙述者感到快樂。這樣看來,赤塚、家井的“樂神”“招神”之説不是日本學術界的共識。

文字通假,是赤塚、家井《詩經》學的基礎。家井真解釋風詩時,依仗的是“風=凡=犯=迎(神)”。在解釋雅詩時,他也是運用類似的套路: 他認爲“雅”是“夏”的假借字,而“夏”是“假面舞蹈”,由此導出重要觀點: 雅詩是宗教假面歌舞劇詩。他又認爲“頌”是“容”的假借字,表示舞姿、歌舞;頌詩是以巫師歌舞的形式來表達的宗教舞蹈詩。

一旦文字通假出現疑點,建築在文字通假基礎上的《詩經》詮釋也將不穩。對於通假這個問題,有些漢學家較爲審慎,例如瑞典家者高本漢罕以文字通假説《詩》。

(二) 背景構建的問題

以上所論日本(松本、白川、赤塚、家井四家)的《詩經》民俗學解説往往依賴背景構建(contextualization)來完成。

民俗(包括祭祀: 祭者、受祭者、所爲何事等等)是詩篇背景的重要組成部分,因此,我們也應該了解詩篇與民俗有没有關係。以下,筆者從這方面着眼,檢討若干個案。《考槃》第二章:

考槃在阿,碩人之薖。

獨寤寐歌,永矢弗過。

《考槃》寫“獨寐寤歌,永矢弗過”,那“寤歌”的“歌”,具體情況是怎樣的?赤塚忠認爲歌由“女子合唱隊”唱出。

筆者有疑問: 何以見得那歌是由“女子合唱隊”唱出?“獨寤寐歌”的“獨”字,應該怎樣解釋?

詩篇中只寫到“寤歌”,没有其他信息。在這種情況下,唱歌者是誰(男性、女性、合唱隊、對唱)?何以見得這首詩的背景中有“女子”?“歌”的目的是什麽?是自取其樂,還是爲了招神?又,“寤歌”是民俗嗎?

筆者注意到: 歌者是誰、唱歌的目的、聽歌者是誰等等背景因素,詩篇本身(《考槃》)都没有提及。由於没有明確的文本證據,赤塚忠“女子合唱隊”之説恐怕難以作實。

松本雅明説《螽斯》本來是在鄉村祭禮上演唱的,同樣也難以作實。筆者認爲,釋詩者説“某詩由某人唱出”,屬於“背景構建”的産物。文本没有寫出來的背景(“空白”),可以這樣填補嗎?

家井真的論述也面對同類質詢,例如: 家井真認爲《邶風·緑衣》中的緑衣黄裳由葛布製成,是憑弔喪者所穿的禮服。

筆者想提出詢問:“緑衣黄裳”是喪禮之服嗎?先秦憑弔者會穿這樣色彩鮮明的禮服?

《禮記·間傳》:“大祥,素縞麻衣。”鄭玄注:“麻衣,十五升,布深衣也。純用布,無采飾。”父、母喪後一周年(即第十三個月)舉行的祭禮叫“小祥”;兩周年(即第二十五個月)舉行的祭禮,叫“大祥”。“素縞麻衣”是凶喪之服。

“素縞”的“素”,意思是未經染色;“麻衣”也是素白的,正如《詩經·曹風·蜉蝣》所寫:“蜉蝣掘閲,麻衣如雪。”

至於“黄裳”,《儀禮·特牲饋食禮》:“唯尸、祝、佐食玄端,玄裳、黄裳、雜裳可也,皆爵韠。”可見,“黄裳”是吉禮上用的。

家井真説緑衣黄裳是憑弔喪的禮服。這是中國《詩經》時代的風俗嗎?筆者認爲《邶風·緑衣》可能寫悼亡,但是,緑衣黄裳可能屬於亡者。

再看另一個詩篇的解讀情況。《葛覃》的“葛”,家井真認爲: 葛用來製成祭服(祭祀祖先儀式上用)。葛,又是咒物。

何以見得《葛覃》描寫製祭服?《周南·葛覃》末句是“歸寧父母”,葛與祭祖有必然關係嗎?以下是《周南·葛覃》原詩:

葛之覃兮,施于中谷,維葉萋萋。

黄鳥于飛,集於灌木,其鳴喈喈。

葛之覃兮,施于中谷,維葉莫莫。

是刈是濩,爲絺爲綌,服之無斁。

言告師氏,言告言歸。

薄汙我私,薄浣我衣。

害浣害否?歸寧父母。

家井真引前人(段玉裁)之説:“歸寧父母”當爲“以寧父母”,質疑古無歸寧之禮。家井真相信,《葛覃》寫的是婦人婚前的言行。

可能太過於執著於證成“祖靈祭祀詩”之説,家井真從《葛覃》看到了“宗廟”。他認爲少女洗衣是預備“在宗廟裏向祖靈匯報”。

向祖靈匯報什麽呢?家井真説是匯報婚禮已經准備就緒。筆者想提出一個疑點: 就算黄鳥代表祖靈,此詩的黄鳥也是“集於灌木”,而不是集於宗廟,那麽,《葛覃》與“宗廟”有必然的關係嗎?恐怕未必。

總之,家井真解釋《葛覃》,在時、空兩方面都不易確定。我們能確定的是:“祭”“宗廟”屬於家井真個人的背景構建。我們説是“個人”,因爲我們没有從《葛覃》看到“宗廟”。

實際上,從《檜風》《鄭風》《唐風》的《羔裘》詩家井真也看到“宗廟”。

八、 結 論

以上所論四位日本學者都引用過Granet的説法(只有雅本松明參看Granet的法文原著,其餘三人研讀的是日譯本),他們釋《詩》時樂意採用風俗學進路,多談論祭、神、靈(祭禮、社稷神、水神、祖靈)、對歌。不過,在微觀(個案)層面,他們是有重大分歧的,例如,對關鍵字“槃”的解釋: 或説“槃”指樂神,或説“槃”是叙述者自己作樂。

文字通假(例如: 槃=般=降神;風=凡=迎神)對家井真的論述十分重要,但是,《詩經》中“凡”字多次出現,却未見“降神”“迎神”之義。這似乎説明:“降神”“迎神”之論未必成立。

赤塚忠談論松本雅明的著作時,曾經點出松本論説的特點: theShih

-ching

primarily asa source

for the cultural and social history of ancient China.這句話的意思是: 《詩經》是研究中國文化史、社會史的素材。如果《詩經》的自身訟案纏身,那麽,有訟案在身的詩句恐怕不能成爲歷史(背景)的佐證。

詩文的解讀和歷史背景重建是悉悉相關的,例如: 爲什麽釋詩者設定某個詩篇的背景與神或靈有關?“槃”如果用作及物動詞(解爲“樂”),它的賓語(使用對象)是什麽?此外,假定“般”“凡”“風”與“犯”相通,那麽,“犯”的對象是誰?説對象是“神”,有明確的證據嗎?

《詩經》描寫穿戴衣物,那穿戴爲的是什麽?是不是有特定的目的和背景?何以見得那些衣物是爲祭禮而穿?

上述這些“背景難題”都有待考證、説明,因此,把詩篇倉猝放在祭祀的背景中來解讀恐怕是不穩妥的。

從以上的述評,我們知道民俗學角度給日本《詩經》學帶來不少新的解説。這取向擺脱了中土漢學將政治、道德、學術三者合一的傳統,然而,日本釋詩者有時候顯得過分樂意依循“民俗的思路”來進行解説和推論,這樣做固然容易産生創見,但是,我們必須注意那些創見是否基於足够的論證。有時候,民俗觀念(例如祭祀)成了强大的“前理解”(pre-understanding),籠罩着學者的詮釋活動。

日本學者將Granet的祭禮、對歌之説推而廣之。至於推衍到什麽程度,則因人而異,本文所論四人以家井真推衍最力,他的結論是: 風詩都是祭祀詩。風俗、祭祀、對歌,在二十一世紀仍然是日本《詩經》學者的重要課題。近年,福本郁子(Fumiko FUKUMOTO)的《詩經》論著也引用《中国古代の祭禮と歌謡》的觀點,足見Granet這本書仍然受到重視。

2018年夏日修訂

【年表】 “日本學者與Granet學説”編年

19191919192919301932GranetFêtesetChansonsAnciennesdelaChineGranetCivilisationChinoiseFêtesetChansonsAnciennesdelaChineCivilisationChinoiseFêtesetChansonsAnciennesdelaChine193819431952195419581960197019811986198920032004200620062008《》《》《》《》Granet《》《》《》Granet《》《》《》Granet《〈〉》Granet《》Granet《》GranetGranet

【附録一】 天亡簋(大豐簋)

【附録二】 解讀《葛覃》: 婚後與婚前

Insomelandsthefirstvisitofthebridetoherparentsisaritualeventofgreatimportance.ThisissoforexampleamongtheManchus.InChinaitwasnotmadesomuchofbutitwasarecognizedinstitutionwhichhadatechnicalnameLai-ning‘comingtocomfort.’ThedomesticexcitementarousedbysuchavisitisvividlyportrayedinthatgreatnovelTheDreamoftheRedChamber’inthepassagewhichdescribesthereturnofPao-yü’ssisterfromCourt.【】ArthurWaley。《》“”Lai-ning。Waley《》。115。、。《》。《》。。1891—1962《》。