敦煌寫本《方角書一首》創作時間與撰作者推考*

楊寶玉

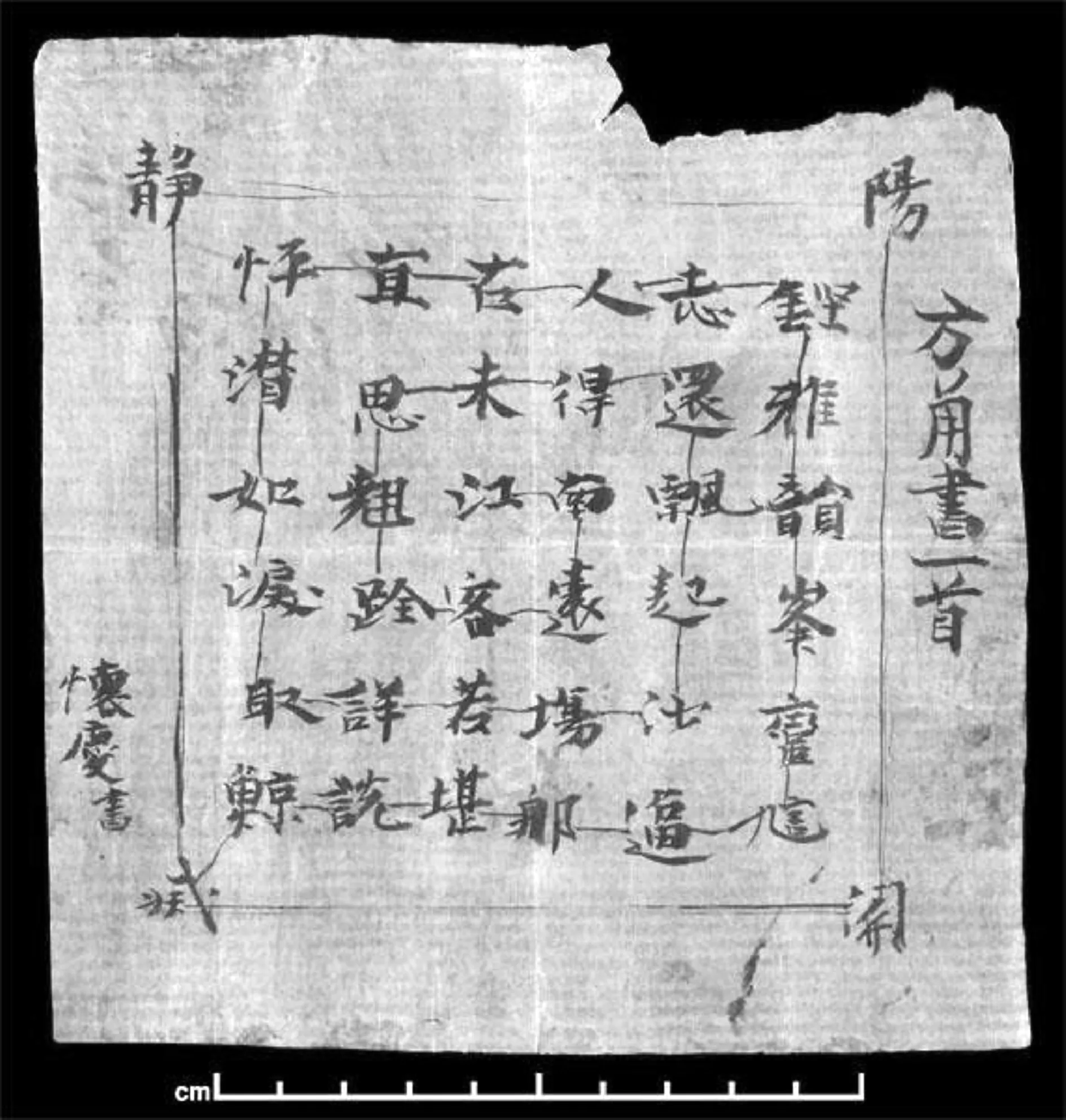

英藏敦煌文書S.5644是一件特别有意思的寫本。它的一面書有一行大字“浄名經關中釋抄卷上”,另一面則抄寫了一首詩。顯然,該詩是利用經疏標題的紙背抄寫的,而我們感興趣的正是這首詩。

S.5644《方角書一首》

這首詩的引人注目之處首先在於它的形式與衆不同: 整個紙背共抄寫了48個字,其中最右一行所書“方角書一首”5個字爲詩題(“書”、“詩”二字的西北方音相同,故在敦煌文書中經常通用),最左一行“懷慶書”3個字爲抄寫者題記,而其餘40個字却不像一般詩文那樣平直書寫,而是自紙面中心起,以順時針方向從内向外螺旋式抄寫。全詩文字佈局則力求方正,并以最末4個字分置四角(其中倒數第4個字被置於距離倒數第5個字最近的左下角,其後3個字仍按順時針方向排列)。因前後字之間皆以墨綫相連,位於右下角的末字與位於左下角的倒數第4個字之間又多加了一條連綫,最外層墨綫便很自然地構成了一個正方形,恰與詩題“方角書”相應。

由於形式獨特有趣,這首詩歷來頗受學界關注。梁粱先生還專門發表了《〈方角書一首〉試析》一文(以下簡稱“梁文”),既過録了《方角書》全文,解釋了部分詞語的意思,又探討了該詩的創作時間、撰作者、思想内容、詩體形式等問題(詳後)。

筆者近年著力於晚唐敦煌著名文士張球生平作品與相關歸義軍史研究,在從佚失作者姓名的敦煌文學作品中勾稽張球詩文的過程中注意到這首詩,經重新校注與解析,形成了一些與梁文不同的觀點。以下試略陳管見,不當之處,敬請專家學者教正。

一、 《方角書一首》校注

因筆者的識認和解讀結果與梁文有一定差異,亦爲下文行文方便,在探討該詩創作時間與撰作者等問題之前,試先重新校注該詩如下。

方

角書一

首

江南遠客跧,翹思未得還。飄起沙場苦,詳取淚如潸。

怦直古人志,鏗雅韵峰蠻(巒)。訄逼那堪説,鯨滅静陽關。

懷慶書

二、 《方角書一首》創作時間與撰作者推考

關於這首詩的創作時間與撰作者的推考關係緊密,相輔相成,故在此一併討論。

1. 《方角書一首》抄於“浄名經關中釋抄卷上”紙背,而該經疏傳入敦煌不會早於九世紀後半葉,《方角書》的抄寫自然更晚,故其創作時間可晚至抄寫者懷慶在世時期。

關於《方角書》的創作時間,梁文以“八世紀時,陽關一帶戰争之頻繁,此時戍邊從戰的長征健兒,或曰長征兵,其中一定會有‘江南遠客’的,而且是久戍不歸的”爲據,贊同《大英博物館藏敦煌漢文寫本注記目録》的編者翟理斯(Lionel Giles)提出的“《方角書》是八世紀的普通寫本”的觀點,從而堅持“《方角書》的寫作年代不會晚於八世紀”。筆者認爲其説尚欠斟酌。

如所周知,敦煌藏經洞保存的文學類文書常常抄寫於佛教文獻背面,而虔誠的佛教信衆一般不會在文學作品的背面抄寫佛經或經疏。故當一紙的一面爲認真抄録的佛經或經疏,另一面爲文學作品時,佛教文獻所在的那一面必爲正面,抄寫時間較早;文學作品所在的另一面則爲背面,抄寫時間較晚。S.5644正屬於這種情況。該卷所抄“浄名經關中釋抄卷上”字迹工整,書寫規範,原本應爲該經疏的一部分,衹是隨著歲月流逝而與後文分離,以致今日該號僅存卷題。但該紙面爲正面仍然顯而易見,收藏館給文書編號時也是這樣判斷的。

考《浄名經關中釋抄》,又名《浄名經關中釋批》或《關中疏釋批》,二卷,爲唐釋道液所撰,曾與道液的另一部著作《浄名經集解關中疏》一道,在敦煌廣爲流傳。釋道液,傳歷今已不詳,僅知上元至貞元年間(760—805)道液曾住長安資聖寺,從事譯經及講説等弘法事業。例如,貞元四年(788)般若三藏譯《大乘理趣六波羅蜜多經》時,道液即爲潤文。《浄名經關中釋抄》的撰集自然也應在八世紀後半葉至九世紀初。然而,天寶十四載(755)安史之亂爆發後,隴右河西迅速淪陷於吐蕃,以致偏處河西走廊最西端的敦煌與中原隔絶長達百年(其間的六七十年還淪爲吐蕃佔領區),這期間的中原撰述自然無從傳入。直至大中五年(851)歸義軍正式建立前後,敦煌與中原的文化交往纔得以逐漸恢復。换言之,《浄名經關中釋抄》最早也要到九世紀後半葉纔可能傳入敦煌,其紙背詩歌的抄寫必然更晚。相應地,《方角書》的創作時間當然可以晚至九世紀後半葉甚至更晚些時候。我們可將考察的時間範圍延至抄寫者懷慶在世時期。

2. 對抄寫者懷慶的考察可證《方角書》更可能創作於歸義軍時期。

“懷慶”一名曾在敦煌文書中多次出現,所指分别爲兩人:

其一,唐代宗時期的沙州敦煌縣懸泉鄉宜禾里人。英藏敦煌文書S.514《唐大曆四年(769)沙州敦煌縣懸泉鄉宜禾里手實》在户主趙大本名下有“一段貳拾畝永業,城東十五里八尺渠,東路,西路,南懷慶,北路”的受田地段記載,梁文已據此以懷慶爲敦煌本地人,而《方角書》的作者爲“江南遠客”,論證了“此懷慶是《方角書》的作者實不可能”。筆者贊同其説,但反對梁文所持“此《方角書》的抄寫者十有八九是這位唐代沙州敦煌縣懸泉鄉宜禾里的懷慶”的觀點,因爲這位懷慶的生活時代遠遠早於《方角書》的真正抄寫時間,原因上文已述。

其二,晚唐五代時期的張懷慶。法藏敦煌文書P.6015《都押衙張懷慶請僧疏》、P.2482《晉故歸義軍應管内衙前都押衙銀青光禄大夫檢校左散騎常侍兼御史大夫上柱國南陽張府君邈真讚并序》、英藏敦煌文書S.192《〈賢愚經變〉榜題》、莫高窟第98窟、第108窟(敦煌文書中所稱的“張都押衙窟”,即張懷慶功德窟)等中都有與他有關的記載。根據這些文書和石窟題記可知,張懷慶(有時又被寫作“張淮慶”)“字思美,即南陽之沠也,受寄龍沙,遂爲敦煌人也……得三端膺世,六藝推時……”,出生於敦煌當地的世家大族,受到過良好教育,多才多藝。其妻爲曹氏歸義軍首任節度使曹議金之妹第十六小娘子,故他還是曹議金的妹夫。張懷慶曾在曹氏歸義軍政權中擔任要職,頗受曹議金等器重,五代後晉年間(936—947)亡殁時已官至位高權重的都押衙,可知年齡頗長。那麽,張懷慶的生活時代即爲晚唐至五代後梁、後唐、後晉時期,亦即敦煌歷史上的張氏歸義軍時期和曹氏歸義軍前期。

從時間上看,S.5644《方角書》的抄寫者衹能是歸義軍時期的張懷慶。

但張懷慶又不可能是《方角書》的作者,因爲他是敦煌本地人,而《方角書》作者自稱“江南遠客”,即來自江南的外鄉人。該詩僅見於敦煌文書,從詩文内容看,作者長期任職於敦煌,其詩作能爲敦煌人喜愛并傳抄,則其本人與當地人必有交集。參酌敦煌歷史,該作者爲張懷慶同時代人、該詩爲歸義軍時期作品的可能性最大。

那時的敦煌有這樣一個人嗎?

3. 曾被長期誤認爲敦煌本地文士的張球,實來自江南會稽地區的越州山陰縣,且是今知唯一一位在敦煌生活了數十年的江南文人。

其實,關於部分敦煌文學作品出自外鄉人之手,敦煌文書中是留有蛛絲馬迹的。例如,全賴敦煌文書纔得以流傳的非常著名的五言組詩《敦煌廿咏》的作者自序中即有言:“僕到三危踰二紀”(P.2748v,S.6167v、P.3870、P.2983所言略同),或“僕到峗山踰三紀”(P.3929),其中的“三危”、“峗山”無疑是指代敦煌,古時一紀爲十二年。顯然,該作者是一位在敦煌生活了至少二三十年的外鄉人。

但是,《敦煌廿咏》并未直接透露出作者是江南人,因而學界從未將他與《方角書》的作者聯繫起來。并且,除了《敦煌廿咏》的序文外,以前學界一直没能找到其他資料證實晚唐至五代前期的敦煌確實存在這樣一位外來人,更無從確定他到底是誰。因而,《敦煌廿咏》一直被視爲無名氏作品,存留信息更少的《方角書》的作者就更無人嘗試去推考了。這種狀況是很好理解的。前已言及,自安史之亂爆發至歸義軍建立的約一個世紀的時間裏,敦煌與外界,尤其是中原江南長期隔絶,不僅此間幾無人員往來,就是敦煌已經歸唐的歸義軍統治初期,内地與江南文士也鮮至敦煌——百年隔絶已使中原人視西陲敦煌爲異域絶地,不會隨意前往,更不用説永久定居了。所以,今日我們在敦煌文書中見到的這一時期的外來人多是臨時路過,短暫停留,一直没能發現有姓名可考的外來人在敦煌長期居留的證據。

所幸,十餘年前甘肅省社會科學院的顔廷亮先生刊發了《有關張球生平及其著作的一件新見文獻》一文,揭出了英藏敦煌文書S.2059《〈佛説摩利支天菩薩陀羅尼經〉序》,并據其指出該序文的書寫者張球可能出生於越州山陰縣。但是,十分可惜的是,顔先生的論述止步於此,并未將這一發現延及對《敦煌廿咏》和《方角書》作者的討論,以後亦未見顔先生本人和其他學者對S.2059及相關文書和張球生平作品等展開進一步研究。

筆者因探討敦煌文書中保留的佛教靈驗記作品和歸義軍朝貢史而關注到S.2059和顔先生的論文,并由此展開了對張球生平作品及相關歸義軍史諸問題的探究。經過數年努力,今已證知曾活躍於晚唐時期的敦煌地區的著名文士張球原本生長於江南會稽地區,成年後參加過科舉考試,并曾遊歷靈武等地,於歸義軍建立後來到敦煌,然後一直任職和生活於敦煌,長期在歸義軍政權中擔任樞要之職,官至可知見甚至影響許多樞要之事的節度判官掌書記,親身參與過諸多重大歷史事件。張球本就是能文之士,到敦煌後勤於著述,敦煌文書中保存的署有他姓名的作品即有二十來件,今筆者從佚名文書中新查考出的他的作品更多。致仕後,張球又在敦煌興學授徒,不僅改編類書《籯金》等他人論著以用爲教材,還選取自己的作品教授生徒,而這又進一步促成了他的作品在敦煌長期廣泛流傳。

值得特别注意的是,張球是今日所知唯一一位於歸義軍時期長期居留於敦煌并於此地創作了大量作品的江南文人。因而筆者認爲,他極有可能就是《方角書》的作者。

不過,爲慎重起見,我們還需對其作品再做一些分析,以求佐證。

4. 《方角書》的作者自稱“江南遠客”,這類自稱我們在已經考證出來的張球其他詩文中還可看到;同時,《方角書》的思想内容也與張球的其他作品相符。

《方角書》中的作者自稱“江南遠客”給人印象深刻,類似的自稱,我們在張球的其他詩作中還可看到。

舉例而言,由英藏和法藏敦煌文書S.6161A+S.3329+S.11564+S.6161B+S.6973+P.2762拼合而成的《敕河西節度兵部尚書張公德政之碑》(以下簡稱《張淮深碑》)抄本之卷背所存文字的主體是近80行詩文,内中又以詩爲主,今存或全或殘的詩歌19首。關於這些詩文,筆者已刊發《〈張淮深碑〉卷背詩文作者考辨》,提出并多角度論證了它們均出自張球之手,兹不贅述。這些詩文的内涵極其豐富,各詩文之間的内容又往往相關,或論人議事,或嘆物咏志,在感遇抒懷的過程中不時透露出作者的一些重要信息,内中的某些遣詞用句也頗爲鮮明。例如,《皈(?)夜於燈下感夢》一詩中有言“可□江南子

,因循北海頭”,作者即稱自己是“江南子”。再如,名爲《又》的第十一首詩末兩句爲“從此便應皈省闥,失途江客

与格(?)携”,作者又自稱爲“江客”。這些稱謂與《方角書》的“江南遠客”韵味有别而内涵相合。至於詩作的思想内容,《方角書》的前四句明確表達了思念江南家鄉,希望回歸故里的鬱悶心緒與强烈願望。而這正是瀰漫於張球衆多作品中的一大主題,相關詩句俯拾皆是。例如,《張淮深碑》抄件卷背所存《“夫”字爲首尾》一詩即云:“天山旅泊思江外,夢裏還家入道墟”,詩人對故鄉乃是日思夜想,夢寐以求。再如,同卷的一首闕題詩中“三十年來帶(滯)玉關,磧西危冷隔河山”和《得□硯》中“一别端溪硯,於今三十年。携持入紫臺,無復麗江牋……筆下起愁煙”等語也抒發了長期困頓於西陲的孤苦寂寥與對故鄉風物的追思憶念。同樣,《敦煌廿咏》中也有類似表述,如第七首《水精堂咏》的“可則棄胡塞,終歸還帝鄉”即有自況之意,第十七首《望京門咏》也當是有感而發,衹不過那二十首五言詩爲張球到敦煌初期所撰,鄉愁還不似後來寫作《方角書》和《張淮深碑》抄件卷背詩時那般濃烈,但思歸之意是完全一致的。

考張球於歸義軍建立之初來到敦煌,并終老於此。他相當長壽,至少活到了八十八歲,其創作期也格外長,九世紀下半葉尤其活躍,故筆者推斷《方角書》也應撰作於這一時段。

以上筆者著重探討了敦煌寫本《方角書一首》的創作時間與撰作者問題。筆者以爲,這類考證或可促使我們通過參酌作者的生平事迹,加深對相關文學作品的理解,也應有助於對作品文學價值與史料價值的深入挖掘。

還擬附此一提的是,關於這首詩的體式結構,梁文認定“這是一首以形寫意的回文詩”,并指出“這種回文詩與一般順讀回讀均可的回文詩不同,可以説是回文詩中的一種特殊形式,即以形寫意的形式”。但筆者認爲S.5644《方角書一首》并不符合回文詩正讀倒讀皆成章句的基本特徵,因而不屬於回文詩;同時,詩文所用的40個字組成的也不是“回”字形,而是外旋而成的正方形,原卷所題“方角書(詩)”恰切允當,我們也可寬泛地稱其爲“異體詩”以對其抄寫方式作出提示。實際上,任何一首五言八句詩皆可排列成如此形狀。因安史之亂後的社會動盪和吐蕃的長期佔據,中唐時期的敦煌漢文化慘遭破壞,歸義軍建立後百廢待興,於這一特殊時期前來敦煌并留居於此的張球將新穎獨特的異體詩傳入敦煌,必定會令當時的敦煌民衆感覺新奇有趣而喜聞樂見,這一江南文人的巧心思無疑可以豐富歸義軍時期敦煌文學的樣式。由此細節亦可看出,張球這位學養深厚的外來文士的確做到了應時勢所需而成了將中原與江南文化傳入敦煌的重要使者,爲敦煌漢文化的重建與復興做出了卓越貢獻。