熊秉明,落在巴黎的“中国种子”

徐学

熊秉明(1922年—2002年)生于南京,著名法籍华人艺术家、哲学家,旅居法国50年,出版作品《中国书法理论体系》《诗三篇》等,雕塑作品有《行走的鲁迅》《牛》《父亲头像》《嚎叫的狼》等。

40年前,我惊艳于熊秉明先生的文字,一直延续到今天,下笔收笔总会想起他。齐白石心仪前辈青藤老人,写下“甘为青藤门下走狗”这样的话,我读熊秉明先生,心里也常常有这般念想。“先生”早先是先师的意思,海外受过教育的华人往往用它表示深切的敬意,比叫老师称教授更显尊重。在我心目中,熊秉明当得起“先生”二字。

偏爱刚硬质朴的铁

初读熊先生的文字,是他对余光中诗集《莲的联想》的评论,1966年发表于巴黎《欧洲杂志》冬季号,余光中把它收入诗集附录中。

《莲的联想》由30首赏莲咏莲的诗歌组成,诗人以此表现东方的爱情和宗教,兼有深厚古典背景的现代风格和受过现代洗礼的古典韵味,熊先生说,吸引他的正是古今融合。熊先生“大题小做”,从此书常用的三联句式入手,对中国哲学和诗歌的传统背景加以分析,洋洋洒洒万字,显示出他对中国文字内在旋律、节奏的敏感和洞彻,这种建立在丰厚的学识和教养上的细腻的艺术分析,在当时和现今都属罕见。赞叹之余,我去台港友人处细细搜寻有关熊先生的一切。余光中说,他曾经去巴黎拜访熊先生,一同去凭吊梵高墓,并在米勒故居前石条凳上合影,还给了我一些材料。

和余光中一样,熊秉明生于南京。父亲熊庆来是中国现代数学奠基人。虽出身数学世家,又攻讀哲学,但他的艺术修养却丰富而细致,因为有位爱美的父亲。10岁时有两年和父亲住在巴黎,父亲常带他去卢浮宫和罗丹艺术馆;在北平,父亲和他去拜访齐白石,谈画论艺;居家的日子,父亲绘制出优美洗练的几何线条并讲解数理;批阅学生卷子时,父亲看到漂亮的解题,便批上大大的“善”字……这些让他领略到“一种浑噩的、基本的、来自历史长流的、难以命名的风”。

到巴黎留学不久熊秉明转而学习雕塑,买不起铜料便用废铁制作浮雕。抗战时,他一度从军,对于焊火和废铁有种特殊的感情和观照。很快,他的铁质雕塑便以写意明了让西欧艺坛耳目一新,但他们不知道他的铁质浮雕源于中国新文化精神,深受鲁迅启发。熊秉明说,鲁迅喜欢用铁形容人物和树木,他偏爱刚硬质朴且冷静锋锐的铁。身处异国,熊秉明常常想起云贵高原的紫铜色面孔,想起母亲的面孔和中国土地上各种各样的面孔。他说:“我是一粒中国文化的种子,落在西方的土地上,生了根,冒了芽……这是一个把自己的生命做试验品的试验。”上世纪50年代,他连续两年接受巴黎著名画廊之邀,举办个展,声名鹊起。眼看可跻身于现代艺术大师之列,但是他退出了,因为他骨子里满是中国艺术家的骄傲和使命,这是他生命中的压舱石,伴他远行也伴他回归。后来,他离开画廊,去大学里教中文和书法,一教就是几十年,还当上了中文系主任。有十来年,他把自己的居所定名为“断念楼”,因为念难断、无法断。

和朋友闲聊中,我还得知熊秉明和杨振宁是幼时玩伴、终生知己,熊秉明获得法国棕榈骑士勋章时,杨振宁第一个致信庆贺;杨振宁70岁生日,熊秉明送上一幅大款的“立轴”,“七十”两大字下面有题跋道:“我们七岁时,你从厦门来到了清华园,给我看海边的蚌和螺。童话和预言,真实与象征,物理和美的交融。”杨振宁去北京前曾是厦门大学附小的学生,这小学也是我的母校,我因此对他们又多了几分亲切。

在简单的生活里找到诗

熊秉明也是个独具一格的诗人。“一个古老的诗国/有一个白发的诗人/拈一片霜的月光/凝成一首小诗/给所有的孩子们唱/一代一代地唱/老诗人捞月去了/小诗留在月光里悠扬/在故乡悠扬/在他乡悠扬。”这是一首熊秉明向李白致敬的小诗。因为向外国学生教初级中文,美学家熊秉明悟出了汉语的美丽和诗意存在于简单字句和语法中。他写出《写字》《背诗》《连词》等20多首诗,结集成诗集《教中文》,传达出海外教授母语的现场感和庄重感。

他的诗本真如天籁,如《信》,只这么几行:“昨天母亲来信说/我好/你好吗/我给母亲回信/我好/您好吗。”他回忆此诗的产生:“我睡在床上,忽然这几句话凝成巨大的图形,像冰山,立在极地的地平线上,冻结在胸口,使我无法再静卧,于是披衣起来,把它们记在一张纸条上。”那时父母挨批斗,通信渐少。他说:“能禀告母亲的是:我好,我还活着;母亲能安慰我的也是:她好,她还活着。”简单问候背后是无法言传的骨肉之情,放得进一个时代。同样的,还有这首《的》:“翻出来一件/隔着冬雾的/隔着雪原的/隔着山隔着海的/隔着十万里路的/别离了四分之一世纪的/母亲亲手/为孩子织的/沾着箱底的樟脑香的/旧毛衣。”这里“的”字既是隔离又是连接,诗里母亲与游子隔着巨大的空间和漫长的时间,可是一个又一个“的”把距离连接起来了。整首诗由“的”字一节一节连接下去,最后是慈母临行密密缝的“旧毛衣”,感情一下子跨越了千山万水、千年万载。

熊秉明著作《中国书法理论体系》《熊秉明文集》,雕塑作品《牛》《行走的鲁迅》。

熊秉明天天站在黑板旁,一遍又一遍地口授中文。“这是黑板”“这是粉笔”“我是中国人”黑板写了白字又擦去,粉笔灰纷纷落下。他的头发一天一天从黑色——黑板的颜色,变成了白色——粉笔的颜色,又像粉笔一样渐渐短了又断了。他在《珍珠》一诗里写道:“我每天说中国话……/如果舌头是唱片/大概螺纹早已磨平了/如果这几句话是几粒小沙/大概已经滚成珍珠了。”对着熊秉明这些珠圆玉润的诗句,我突然觉得我们留在中国的人,念了许多中国书的人,天天在课堂上说中国话写方块字的人,其实不一定懂得中文的美丽,不像熊先生那样对它一往情深,把它视为珍宝。

熊秉明为艺、为学、为人皆是东方儒者温润谦和、虚怀若谷的人格气象,内里有西方严整缜密追本溯源的精神。他保持本心和童心的天真,又抵达哲理和精神的顶端。

人书俱老,大美为善

40年前,我有机会过境香港,在书店里看到熊先生的《中国书法理论体系》,定价港币18元。那时我的月工资也不过几百元人民币,但我酷爱书法,而且记得罗素说过,“只要毛笔还在,中国的文化就不会消亡”,何况这是熊先生写的书,就不再犹豫掏钱买下了。20多年后,我看到曾经和熊秉明一起留学巴黎的吴冠中对此书的评价,他说:“这是熊秉明最具建树的著作,该得诺贝尔奖。”我抚摸珍藏多年反复阅读的《中国书法理论体系》,感慨而开心。

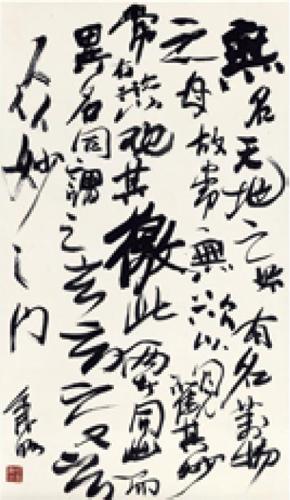

1968年到1989年,熊先生在巴黎大学开中国书法课,不只教学生临摹字帖,更从审美的角度加以詮释。为便于学生理解,他每每采用现代美学和心理学的方法和术语。从西方的现代视野观照中国书法,展现出其丰富的美学内蕴。对于这内蕴的气息和寒暖,同胞们特别敏感而且兴味十足。从1983年到1992年,他来北京举办了3个书法班:分别从技术、艺术和哲学三方面探讨中国书法,他用造型艺术的基本规律分析名家书法的构架、韵律、性情。他不但有理论,也是一流的书法家,写字有“凌云健笔意纵横”的豪迈,也有“老去诗篇浑漫与”的潇洒,是真正的“人书俱老”。

熊秉明书法作品《道德经》选句。

说话和写字本是日常的事,但熊先生从中看到极其严肃的连接到心身性命的要素。在熊先生对母语和书法的阐释中,有“游于艺”的俯仰徘徊,也有“高处不胜寒”的哲理巅峰。熊先生在西方现代哲学和科学的观照下,感悟和阐发了中国人的“说”与“写”——这个中国文化中最具体活泼又最抽象严谨、最本源又最高端的部分。

1999年,熊先生分别在北京、上海等5个城市举办艺术个展,展览命名为“远行与回归”,展现他海外奋斗的50年,也是回忆的50年,把保留在心底最深处的,随时间不断加深的回忆倾泻于作品中。展览请柬上印着一幅画,吴冠中这样描绘它:“小桥上,断肠人瘦马独行,他在西方余晖中起步,向着东方晨曦里的祖国……”个展研讨会上,艺术家述说着这些创作给他们带来的感动和启示,熊先生却有些不知所措,答谢发言时,他说:“大家赞美着一位出众的艺术家,但我不敢相信,这位真、善、美的人能是我吗?”

熊先生为艺、为学、为人皆是东方儒者温润谦和、虚怀若谷的人格气象,内里有西方严整缜密追本溯源的精神。他保持本心和童心的天真,又抵达哲理和精神的顶端。

2002年,熊先生突发脑溢血逝世。书桌前还摆着他在北京书法班演讲的文字修订稿,厚厚一沓仅剩几页尚未抄正。他走了,他的鲁迅浮雕置放于北大图书馆;他的孺子牛铜雕放置在南京大学校园;他的文集,皇皇十卷,摆在中国千千万万学子艺徒的案前;他遗留的一切都昭示着“大美为善”,昭示着中华民族的宏富精深。