基于药物代谢酶和转运体表观遗传学逆转肿瘤耐药的研究进展

郑小丽,汪佳琪,余露山,曾 苏*

1.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院(广东深圳 518116)

2.浙江大学药物代谢和药物分析研究所(杭州 310058)

3.浙江省抗肿瘤药物临床前研究重点实验室(杭州 310058)

耐药性在细菌对某些抗生素产生抗性时首次被提出,是指疾病对药物治疗出现耐受的一种常见现象。耐药性是癌症治疗的最大障碍之一,包含原发性耐药和继发性耐药,两者的区别是前者未接触药物就已存在,后者是接触药物后才产生的。虽然许多类型的肿瘤最初对化疗敏感,但随着时间的推移,可能会出现对一种药物的耐药的同时,对其他结构和作用机制完全不同的药物也产生耐药,这种现象称为多药耐药(Multidrug resistance,MDR),是造成肿瘤化疗失败的主要原因。近年来表观遗传改变逐渐用于癌症检测、诊断和预后的特异性标志物和主要候选物,并提出了肿瘤表观遗传组学,表观遗传修饰可以诱导肿瘤细胞产生药物抗性,使其不被常规癌症疗法杀死,而逆转该异常修饰可以为治疗耐药性肿瘤提供新的治疗策略。现就药物代谢酶和转运体表观遗传修饰与肿瘤耐药的研究进展作一综述[1-2]。

1 表观遗传调控

1.1 DNA甲基化

DNA甲基化是研究最深入的表观遗传调控机制,通常与靶基因的表达丢失相关。哺乳动物基因组上大部分CpG二核苷酸丢失,仅有3%-5%成簇形成CGI,该区域DNA甲基化形成5-甲基胞嘧啶(5mC)[3]。DNA甲基化抑制转录的途径为直接干扰转录因子结合到基因启动子上的特定位点[4]或者直接与特异性转录阻抑物结合[5]。

体内DNA甲基化是个可逆动态的过程,包括主动去甲基化和被动去甲基化。主动去甲基化酶包括TET、AID/APOBEC、TDG/SMUG1[6],其中TET蛋白可以将5mC代谢成5-羟甲基化胞嘧啶(5hmC)[7],已经有研究结果表明TET2对于正常骨髓生成是重要的,TET2酶失活有利于髓样肿瘤的发生,提示检测骨髓恶性肿瘤患者的5hmC水平可能作为证明诊断和预后的工具[8]。被动去甲基化是由甲基化转移酶(DNMTs)的活性被抑制或浓度过低造成,DNMTs的抑制剂是最早开发的表观遗传药物,逆转肿瘤中异常的DNA甲基化,如已经被FDA和EMA批准用于治疗骨髓增生异常综合症的地西他滨和阿扎胞苷。

1.2 组蛋白修饰

染色质基本结构单位是核小体,由DNA和组蛋白组成。组蛋白的N端游离在核小体之外,富含各种化学修饰,如甲基化、乙酰化、泛素化、磷酸化等。其中甲基化和乙酰化的研究受到广泛关注,这些不同化学修饰的组合被称作“组蛋白密码”。

组蛋白甲基化发生在H3、H4和H2B组蛋白N端精氨酸或者赖氨酸残基上,精氨酸的甲基化通常与基因转录激活相关,而赖氨酸甲基化比较复杂,也是近年来研究的热点。其中H3K4通常与基因激活和转录延长相 关, 并 由 HMTs(SET1,MLL1-4和 SET7/ 9等)介导[9-11]。而H3K9则通常与基因抑制相关,并由SUV39H1,G9a和SETDB1 /ESET等HMTs催化[9],其中SUV39蛋白是第一个被发现的组蛋白甲基转移酶[12]。

组蛋白乙酰化可以中和赖氨酸残基的正电荷,以减弱组蛋白与负电荷的DNA之间的相互作用,使得染色质构象更为松散,通常组蛋白高乙酰化促进基因转录。组蛋白在进化中是保守的,但在肿瘤中这种平衡经常被打破,出现组蛋白修饰紊乱。因此组蛋白修饰的改变也有望成为的治疗靶标,近年来HDACs的抑制剂相继上市用于治疗肿瘤,如伏立诺他、罗米地辛、贝利司他、西达本胺和帕比司他,其中西达本胺是中国首个也是唯一获CFDA批准上市的HDAC药物。

1.3 非编码RNA

非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA)是指不编码蛋白质,但具有某些功能的RNA。非编码RNA按长度划分为snoRNA、microRNA、siRNA,piRNA及片段大于200bp的lncRNA等。ncRNA参与基因转录后调控与许多疾病,包括各种癌症和神经疾病等相关,可以提供非常丰富的生物学信息[13]。

miRNA(microRNA)是一类从内源转录物加工的非编码RNA,通过转录后抑制基因表达[14],是研究最为深入的一类小RNA。多个生物系统中鉴定含有miRNA,已经发现超过1 500个成熟的人miRNA[15],并且参与调节至少60%的蛋白质编码基因[16]。而lncRNA在转录水平、转录后修饰均扮演重要的角色,且与miRNA存在相互作用,有研究发现其可以直接作用于miRNA发挥“海绵作用”,同时又可以构成miRNA-lncRNA负反馈调节环路。miRNA和lncRNA负责调节参与细胞生长、增殖、分化、凋亡等多种信号通路[17-18],因此, ncRNA的失调与肿瘤发生发展和转移等相关。

2 表观遗传学参与肿瘤MDR

肿瘤产生的耐药性,与药物代谢相关的分子机制包括药物灭活,药物外排,药物摄取减少等密切有关,而药物代谢酶和药物转运体的表观遗传修饰,如DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA调控等则可以开发新型抗肿瘤药物和设计新的临床治疗方案,逆转肿瘤产生的耐药性。

2.1 药物的灭活

药物在体内的活化是个很复杂的过程,许多抗肿瘤药物必须经历代谢活化成活性代谢产物以获得临床治疗效果,而参与这过程的某些重要蛋白可以改变,部分降解或使药物与其他分子或蛋白质形成复合物,最终导致其激活。介导药物活化或者失活的代谢酶包括细胞色素P450(CYP)系统,谷胱甘肽-S-转移酶(GST)超家族和尿苷二磷酸-葡糖醛酸转移酶(UGT)超家族。GST超家族是一组能够保护细胞大分子免受亲电化合物影响的解毒酶,GST通过直接解毒和抑制有丝分裂原活化蛋白激酶(MAPK)途径改善肿瘤的耐药性[19]。UGT超家族具有催化葡糖醛酸化的功能,且在很多癌症中UGT1A1转录水平被下调[20],在结肠癌中DNA甲基化参与调控UGT1A1的转录抑制。伊立替康可用于转移性结肠直肠癌的一线治疗, UGT1A1能够失活伊立替康的活性代谢物7-乙基-10-羟基喜树碱(SN-38)。有趣的是结肠癌中UGT1A1的表达沉默能增强伊立替康的疗效[21],而当DNA甲基化改变时,就可能造成结肠癌对伊立替康产生抗性。因此可以适当合用表观遗传药物,提高抗肿瘤药物的化疗作用。

2.2 细胞内药物外排增加

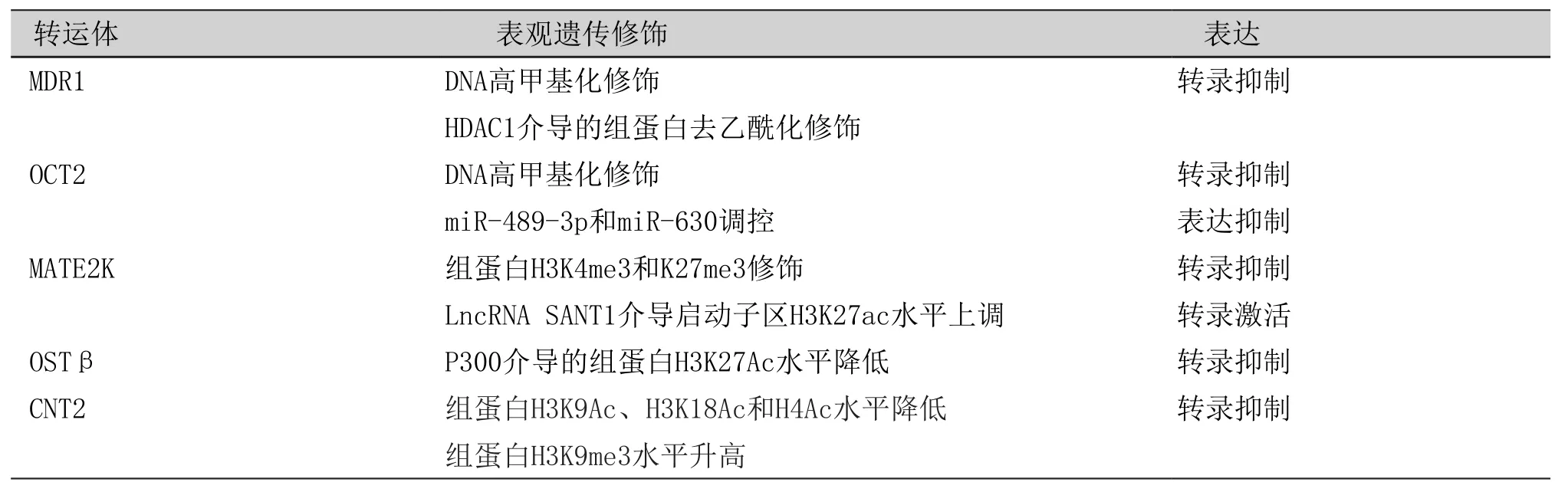

由ABC转运体介导的药物外排增加是最常见的药物流出引起的多药耐药机制[22],其中研究最深入的三种外排转运体为多药耐药蛋白1(MDR1,P-glycoprotein,Pgp)、多药耐药相关蛋白1(MRP1)和乳腺癌耐药蛋白(BCRP),它们涉及多种癌症的耐药性。目前发现的ABC家族有49个成员,按照高度保守的核苷酸结合结构域和更可变的跨膜结构域分类[23]。药物可以与跨膜结合域结合,核苷酸结合位点的ATP水解促使药物外排到细胞外,该机制在防止细胞内毒素的过度蓄积中发挥重要作用[24],然而在肿瘤细胞中外排转运体过度表达,则会增加抗肿瘤药物外排,细胞内药物浓度减少,导致MDR。见表1。

MDR1是第一个被识别和广泛研究的外排转运体,在肝癌、结肠癌和肾癌中,均表现出高表达,与MDR相关,而不表达MDR1的组织,例如肺,乳腺和前列腺细胞,相关转运蛋白MRP1或BCRP的高表达能介导MDR[25]。有趣的是在肺癌中,多柔比星单灌注肉瘤肺转移患者50 min后能够诱导肿瘤组织中MDR1的表达上升3-15倍,但对正常肺细胞却没有影响,表明肺癌中MDR1基因可以在瞬时暴露于化疗药物后快速激活[26]。

表1 药物转运体的异常表观遗传修饰Table 1.Abnormal epigenetic modifications of drug transporters

最早的研究始于急性骨髓性白血病中的MDR表型,使用甲基化敏感性和甲基化不敏感性限制酶的Southern分析,在人类T细胞白血病细胞系中MDR1表达与MDR1基因启动子区的脱甲基密切相关。用5'-氮杂环氧胞苷处理慢性淋巴细胞白血病细胞后,能够诱导MDR1 mRNA的表达,同时脱甲基化治疗后增加细胞系对表柔比星的抗性和降低道诺霉素蓄积,推测DNA甲基化与MDR现象的相关性[27]。接着通过亚硫酸氢盐基因组测序技术检测前髓细胞白血病细胞系HL60中MDR1的启动子区域,转录起始位点TSS上游和下游的多个位点均出现了高甲基化,而高表达MDR1的耐药细胞系HL60 / E8在两个区域中基本上所有位点都未甲基化,更直接验证了耐药细胞系的产生与DNA甲基化相关。因此某些作为药物治疗后发生脱甲基化作用可能是多药耐药细胞系中MDR1活化的原因[28]。另外随着深入研究发现MDR1启动子区受到DNA高甲基化调控后出现转录抑制,且CHIP实验证明缺乏转录阻遏物MBD2和MBD3的小叶卵母细胞中,MeCP2富集在MDR1启动子区,且HDAC1能够MeCP2结合从而定位到MDR1启动子区。最终引起MDR1的沉默。用DNA甲基转移酶抑制剂地西他滨和组蛋白脱乙酰酶抑制剂曲古菌素A合用处理后能够通过释放MeCP2显著上调MDR1的蛋白表达,但单给曲古菌素A因不能从甲基化染色质释放MeCP2而不影响MDR1的表达[29],提示我们组蛋白脱乙酰化可能是引起MDR1激活的原因之一。用丁酸钠处理耐阿霉素K562和耐长春新碱K562株系后,观察到MDR1的mRNA表达量增加是剂量依赖性的[30],而用曲古抑菌素A处理人结肠癌SW620细胞,可将MDR1 mRNA水平提高20倍[31],说明组蛋白乙酰化确实参与了MDR1的调控,但在DNA高甲基化状态下,组蛋白乙酰化则不能单独起到活化MDR1的作用。

基于表观遗传调控MDR1的机制,寻找解决DNA脱甲基化及组蛋白乙酰化的原因,能够更好地控制化疗过程中MDR1的不当激活引起多药耐药现象。比如多柔比星、蒽环类及其类似物[32]等能够快速诱导MDR1,使用这些药物就要重点监控药物对MDR1的激活作用。为了有效控制这些抗肿瘤药物引起的表观遗传修饰的改变,他们可以和其他药物合用,缓解因药物引起的获得性多药耐药。

2.3 细胞内药物摄取减少

除了由ABC转运体介导的药物外排外,由SLC转运体介导的药物摄取减少也是常见的多药耐药机制[2,33-34]。奥沙利铂是SLC22A2基因编码的有机阳离子转运体2(OCT2)的底物,对肾细胞癌(RCC)原发性耐药。研究发现DNA甲基化导致RCC中OCT2表达异常沉默[2]。采用DNA甲基转移酶抑制剂地西他滨(DAC)能显著提高RCC中OCT2的表达,而奥沙利铂的外排转运体MAKE 2K的低表达则是由组蛋白H3K4和K 27三甲基化, K 27乙酰化引起与DNA甲基化无关[35]。因此,提出通过诱导摄取型药物转运体,增加抗癌药物细胞内浓度的逆转耐药新策略[2,33]。依据该机制DAC和奥沙利铂序贯使用,在细胞和荷瘤鼠模型上获得了显著的效果[36]。实体瘤局部缺氧是一种常见的现象,研究发现50%-60%的实体瘤存在缺氧现象,而且越往实体瘤中心缺氧越严重。RCC在缺氧条件下肾癌细胞中一些药物转运体的表达明显被抑制,如ENT1、OCT1、OCT3、OAT4、PHT2等, 同 时 与 DNA甲 基化相关的DNA甲基羟化酶TET1/2/3也显著下调,特别是原本在常氧下高表达摄取DAC的转运体ENT1在低氧下低表达、常氧下能被DAC诱导的OCT2,在低氧条件下不但不能被诱导甚至抑制程度更加严重。上述因素加剧了肾癌耐药,进一步增加了耐药逆转的难度。因此,提出应用调控药物转运体表观遗传动态修饰机制和改善肿瘤微环境的双管齐下策略,逆转实体瘤的低氧耐药[37]。首先通过一种基于血红蛋白的肾靶向携氧纳米粒提高低氧下肿瘤组织部位DAC和O2的浓度,从而在提高癌细胞表面ENT1表达的同时增加DAC的摄取,最终诱导OCT2表达增加,促进奥沙利铂的摄取,显示出更优的抑瘤效果。

与癌旁组织相比,结肠癌组织中的有机溶质转运蛋白β(OSTβ)表达较低。其表观遗传机制是p300通过调节OSTβ启动子区域的H3K27Ac状态来控制OSTβ的表达,从而导致OSTβ在大肠癌中低表达[38]。

CNT2基因在CRC肿瘤组织中的表达几乎完全丢失。转录水平的抑制是CNT2转运体蛋白表达丢失的重要原因之一。研究发现[39],肿瘤组织和配对正常组织中CNT2基因启动子区的DNA甲基化水平无显著性差异,且肿瘤组织中与转录激活相关的组蛋白修饰H3K9Ac、H3K18Ac和H4Ac水平降低,与转录抑制相关的组蛋白修饰H3K9me3水平升高。组蛋白去乙酰化酶抑制剂曲古抑菌素A(TSA)可以降低CNT2基因启动子区去乙酰化水平,并且能够诱导结直肠癌细胞中CNT2基因的转录,增强CRC细胞对CNT2转运体底物的摄取。进一步研究发现,HDAC7的活性水平与CNT2的表达抑制密切相关。通过HDAC抑制剂TSA和FK228与CNT2底物类化疗药物克拉屈滨分别联合用药可以协同增强化疗药物对结直肠癌细胞系HCT15和HT29的抗肿瘤效应。

2.4 ncRNA调控

临床肾癌组织中一些miRNA的表达异常与肿瘤的发生发展和耐药密切相关。研究发现[40],miR-489-3p和miR-630在肾癌组织中显著上调,而且它们对OCT2的表达具有显著的抑制作用,我们猜测其表达与肾癌对OCT2底物奥沙利铂的耐药相关。采用OCT2和miR-630或miR-489-3p共表达肾癌细胞荷瘤鼠为模型,研究发现过表达这两条miRNA后奥沙利铂的药效作用消失。此外特别值得关注的是,在外泌体中含有高浓度的miR-630或miR-489-3p,该结果提示这两条miRNA是临床肾癌采用奥沙利铂疗效的潜在生物标志物。

另一个研究表明[41],一条新的lncRNA SANT1与SLC47A2存在顺式调节关系。在正常肾细胞中,高表达的lncRNA SANT1可靶向于SLC47A2的SFPQ/E2F1/HDAC1复合物形成RNA-蛋白复合体,介导E2F1/HD AC1的脱靶,进而引起SLC47A2启动子区H3K27ac修饰水平和S-5-P RNAP II结合的显著上调,激活基因的转录。而在肾癌中lncRNA SANT1调控消失最终导致MATE2K转录抑制,MATE2K由SLC47A2基因编码,能介导许多内源性和外源性物质的转运,我们猜测其表达水平对肾癌细胞中抗癌药物的代谢和相关内源性物质的外排产生重要影响。

3 基于表观遗传学逆转MDR的意义

肿瘤的MDR是相当复杂的过程,还需要借助生物医学大数据深入研究耐药机制,从而鉴定出新靶标、生物标志物、对药物不敏感的耐药性癌细胞等,开发逆转耐药的新药和新治疗策略[42-43]。未来肿瘤的治疗应该更加具有靶向性,而表观遗传的动态修饰性质,使得表观遗传药物与常规化疗药物的联合用药策略能够增强耐药性癌细胞对抗肿瘤药物的敏感性,因此对逆转肿瘤耐药具有临床治疗意义。