清朝前期西藏所用汉字官印及其相关问题探析

朱德涛

(四川警察学院,四川成都646000)

根据清朝官方印章规制, 清廷颁授给西藏的印章“喇嘛、呼图克图,或金质,或银印,扎萨克大喇嘛,铜质,并云纽,用清文(即满文)、蒙古、唐古忒(即藏文)三体字,不篆,或清、汉文转宿篆”,[1]“印文清、汉本字镌于印背,年、月、号数镌于印旁”。[2]从现存印章实物和档案材料来看,清廷颁授给西藏地方官员的印章普遍是由满、蒙古、藏、汉等语言组合而成的多语合璧印章, 除金印和玉印外,其他印章一般都有满汉双语款识,①这两方面特征是清廷给西藏的官赐封印最重要的判断准则。 笔者注意到,在清朝前期,西藏地方的政府公文中,经常使用一种印面仅有汉字印文的印章,有关这类印章的性质特点及其历史含义, 学界尚无专门研究, 目前所见到的仅是非常零散的简要考释,且相关考释多有不准确或讹误之处。 对此问题的研究, 将有助于深入认识和理解在中原新旧王朝更替之际, 西藏地方政教人士接续前朝正统的政治意图和内附归属中原王朝的情感心理,此外,对清初甘丹颇章地方政府政治制度与特点的研究,都具有很重要的意义。

一、清朝西藏汉字官印举例

目前,从档案、印谱文献和以往公布的官印著录中,可以搜集到15 方在清朝西藏地方上使用过的汉字官印资料。 根据印章性质,将其分为两类,分别介绍如下。

(一)明朝旧印

1.“辑定边境” 印

该印章为象牙印,宝珠纽,高7 厘米,方形,边长3.5 厘米,现藏西藏博物馆。 印文为汉字“辑定边境”,字体为叠篆。 布达拉宫内另有一方宝珠纽木印,高3.5 厘米,边长2.3 厘米,印面文字和排列布局与象牙印章完全相同,应当是复制品。[3]关于该印章的释读和年代,目前学界有不同的观点。 陈金钟认为, 其主人是西藏第一任第巴索南饶丹,[4]欧朝贵和其美考证认为,该印章是1842 年由道光皇帝赐予七世班禅的印章,[5]德国波恩大学公布的西藏功德林寺档案资料的网站中, 将这枚印章中的文字释读成八思巴字。②目前,笔者共检索到三件钤盖此印的清代藏文档案。 第一件是藏历木猴年(1644)扎西饶丹颁给娘贡地区民众的文告;[6]第二件是藏历土牛年(1649)固始汗和第巴索南群培联合颁布给西藏寺庙的文告;[7]第三件是藏历水马年(1642)藏巴第巴噶玛彭措南杰颁布的文告。[8]由此可知,陈金钟所说基本正确,但该印章并非索南饶丹独有,而是为清朝早期西藏历任第巴所共用。至于这枚印章的来源, 从其材质与明清两朝西藏用印特点来看, 它应当是明朝中央政府颁赐给西藏地方的印章,清早期一直被使用。

2.“演教禅师之印”

该印章为铜印,木质连枝纽,高5.9 厘米,方形,边长2.9 厘米,现藏西藏博物馆。 印文为汉字“演教禅师之印”,字体为叠篆,印面上端有三个小圆点组成的“品” 字符号。[9]波恩大学公布的西藏功德林档案资料的网站中, 共有三件清代藏文档案钤盖了这方印章, 其中两件是由第巴索南群培分别于藏历火鸡年(1657)[10]和木羊年(1655)[11]颁布给西藏地方百姓的文告; 第三件是固始汗木马年(1653)颁授给青海地区二世察汗诺门罕照旧管理地方事务的文告。[12]在该网站中,这三处印文都被误释读成八思巴字, 结合档案文告和西藏博物馆保存下来的印章实物,我们可以得知,该印章为汉字印,由清朝早期的西藏多位首领所共用,根据明清两朝西藏用印特点来推测, 它应当是明朝中央政府颁赐给西藏地方的印章,清朝早期仍在使用。

3.“灌顶国师阐化王之印”

该印章未见实物,仅在台北“中央研究院” 史语所保存的一件顺治五年(1648)六月朝廷接待西藏阐化王所派使团的档案中见到印痕, 印面呈方形,尺寸不详,印文为“灌顶国师阐化王之印”,字体为叠篆。[13]灌顶国师阐化王是明朝皇帝给西藏帕木竹巴首领的封号。 帕木竹巴是元朝敕封的十三万户之一。 据《明实录》记载,明朝永乐四年,第五代第悉扎巴坚赞遣使到北京朝贡, 被封为灌顶国师阐化王,赐螭纽玉印。 这一封号后为帕木竹巴的继承者承袭。 另据台北“中研院史语所” 藏顺治十三年(1656)揭报阐化王使臣进贡发给车马赴京的档案记载:“先祖藏王劄失巴劄失坚参在明季嘉靖四十一年九月十五日领授敕一道, 并玉印一颗。 ”[14]以上记载都表明,明朝皇帝给阐化王的印章是玉印, 在西藏罗布林卡内收藏有一方龙钮象牙印,印面方形,高7.5 厘米,边长4.4 厘米,印面文字与这枚印痕相同,仅有细节差别,[15]该象牙印应是西藏地方上根据明朝封印所做的复制印章。

4.“普应禅师” 印

该印章为木印,宝珠纽,高9 厘米,印面方形,边长4.7 厘米, 原藏于布达拉宫, 现藏西藏博物馆。 印文为“普应禅师”,字体为叠篆。[16]据《明实录》卷一六五记载,正统十三年四月有“乌思藏普应禅师领占遣番僧孙竹扎失等贡马、 驼及方物”,该书还载,明英宗“命陕西弘化寺罗汉领占节木袭普应禅师”,说明明朝封有两位普应禅师,一位在卫藏,一位在陕西弘化寺。 西藏现存普应禅师图记应为前者乌思藏普应禅师领占的印信。 波恩大学公布的档案网站中, 将这枚印章上的文字误释为八思巴文,《噶厦印普》一书认为,该印章属于第巴索南群培。③西藏功德林档案馆至少保存有三件钤盖该印章的档案。 第一件是藏历木猴年(1644)扎西饶丹颁给娘贡地区民众的文告;[17]第二件是藏历土牛年(1649)固始汗和第巴索南群培联合发布给藏地百姓的文告;[18]第三件是藏历木马年(1653)固始汗颁授给青海地区二世察汗诺门罕照旧管理地方事务的文告。[19]由此可知,该印章是明朝遗留下来的旧印,清初并非索南群培所独有,而是被清前期的多位第巴所共用。

5.“妙智崇善” 印

该印为佛轮纽,方形,高6.8 厘米,边长4.2厘米,原藏布达拉宫,现藏西藏博物馆。印文为汉字“妙智崇善”,字体为叠篆。印背有汉文款识“赐汪束升昝” 和“永乐十四年(1416)五月日”。[20]波恩大学网站中, 将印章上的文字误释为八思巴字。西藏功德林寺至少保存了两件钤盖此印的档案:第一件是藏历土牛年(1659)匿名发布给西藏僧俗百姓的文告;[21]第二件是藏历土鸡年(1669)达赖洪台吉颁发给西藏地方僧俗百姓的文告。[22]

6.“明□运厚□享德之宝” 印④

该印章未见实物, 仅在功德林寺的档案中见到印文。[23]印面呈方形,尺寸不详,印文为黑色,印文不甚清楚,无法完整释读,残存印文似为篆体的“明□运厚□享德之宝” 汉字。《噶厦印谱》和波恩大学网站都认为该印章属于第巴陈列嘉措,[24]但二者都没有对印文内容展开讨论,其中,后者还将印文误释成八思巴字。 钤盖这枚印章的档案没有提供更多关于该印章的历史信息, 但从清朝早期西藏用印特点推测, 这枚汉字印章应当是明朝遗存下来的旧印。 可是,从目前掌握的资料来看,明代只有皇帝玉玺才称作“宝”,对这枚印章历史信息的进一步考述,仍需新材料公布。

7.“赏巴国公之印”

该印章原印为银印,二台直纽,高11.4 厘米,方形,边长9.8 厘米。 款识:右上“赏巴国公之印”,左上“永乐十二年正月日”,边沿“礼字二百七十四号”,原藏罗布林卡,现藏西藏博物馆。[25]布达拉宫藏有一枚该印的复制印,木纽铁质,高7.5 厘米,边长3.3 厘米。[26]据文献记载,赏巴,《明实录》亦作赏司巴,名公哥列思监藏巴藏卜,是故元国公、司徒。 洪武六年(1373)有“故元帝师之裔琐南监藏巴藏卜乞名号、 玉印, 国公哥列思监藏巴藏卜乞玉印、护持”。永乐十二年才被正式封为赏巴国公。波恩大学网站中将这枚印章上的文字误释成八思巴字。 目前所见到的至少有三件钤盖此印章的档案:第一件是藏历水羊年(1643)固始汗发布给藏地百姓的文告, 印文为黑色;[27]第二件是藏历土鸡年(1669)第巴洛桑图道颁发给西藏地方僧俗百姓的文告中钤盖此印;[28]第三件是藏历土鸡年(1669)第巴洛桑图道重申五世达赖喇嘛禁止增派彭措林寺差税之文告。[29]

8.“司徒之印”

该印为银印,二台直纽,高11.9 厘米,方形,边长9.4 厘米。 汉文叠篆款识右上“司徒之印”,左上“永乐十年二月日礼部造”,西藏博物馆藏。[30]该印有一复制印,宝珠木纽,铜质,高10 厘米,边长9.4 厘米,布达拉宫藏。[31]司徒,亦称大师徒,主管教化。 元朝时,在西藏自始至终设有司徒、大司徒一职。 明洪武六年(1373),“锁南兀即尔遣人上其所受元司徒银印。 ” 洪武十一年(1378),又有故元赏巴司徒公哥列思监藏巴藏卜等遣人朝贡。 到永乐十一年(1413),明成祖乃“授锁巴头目剌咎肖、掌巴头目札巴、八儿土官锁南巴、仰思都巴头目公葛巴等俱为司徒。 各赐银印、诰命、锦币。 司徒者,其俗头目之旧号,因而授之。 ”[32]现存司徒银印应当就是这次所授银印之一。 清朝初年,此印掌握到第巴桑杰嘉措之手,继续使用,《噶厦印谱》认为该印是洛桑图道之印,[33]陈金钟认为该印是桑杰嘉措之印。[34]目前尚未见到使用这枚印章的清代档案,但由其他明朝遗印及其使用特点来看,司徒之印不应属于清朝前期西藏某一位第巴所独有,而是为历任承袭使用。

9.“大阐佛宗” 印

该印章为青玉印,螭纽,高4.2 厘米,印面方形,边长4.8 厘米,汉文楷体“大阐佛宗”,原藏罗布林卡,现藏西藏博物馆。⑤欧朝贵和其美认为此印为清朝印章,属号印一类,原本用于诗画间,西藏则用于佛教事务。[35]在西藏功德林寺内保存的一件明代(1508)藏文档案中钤盖了这枚印章,[36]由此可知,这枚印章至少在明朝就存在。

(二)清朝西藏自制印

1.“自在佛所领喇西天大善释教普通赤瓦嘛之印天下呾喇达赖喇” 印

该印章为铁印,宝珠形木纽,高7.4 厘米,印面方形,边长3.8 厘米,西藏博物馆藏。[37]印面共有五行竖排篆体文字,从右往左依次是“自在佛所领喇西天大善释教普通赤瓦嘛之印天下呾喇达赖喇”,字体排列不整,刻写随意。 这方印章是复制印, 印的原型是顺治帝颁赐给五世达赖喇嘛的金印,原印上刻的是汉、满、藏三语合璧文字,其中,汉字印文为 “西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇呾喇达赖喇嘛之印”。[38]据《五世达赖喇嘛传》记载,这枚印章被称作“自在佛印”,因清朝颁赐的金印体重较大,不便随身携带,于是,五世达赖喇嘛复制了这枚木纽铁印,[39]但只是对印章中的汉字进行了复制, 而且还颠倒了印文中的汉字顺序。 功德林寺档案中,至少保存有十件钤盖此印的档案,如五世达赖喇嘛藏历火蛇年(1677)颁给彭域地区百姓的文告;[40]藏历水羊年(1703)六世达赖喇嘛颁给拉萨周边僧俗百姓的文告;[41]藏历水马年(1752)七世达赖喇嘛颁给雪聂堆和旬宗堆等地僧俗百姓之文告。[42]从档案可知,此印为清前期历世达赖喇嘛所共用。

2.“掌瓦赤喇达赖喇嘛教弘宣佛法王布忒达阿白迪之印”

该印章为铁印,饰宝珠形木纽。 高9 厘米,印面方形,边长3.8 厘米,布达拉宫藏,现藏西藏博物馆。[43]印面共有五行竖排篆体文字,从右往左依次是“呾喇达赖掌瓦赤喇宣佛法王喇嘛教弘白迪之印布忒达阿”,字迹潦草,刻写随意。 这方印章是复制印, 印的原型是顺治帝颁赐给五世达赖喇嘛的金印,原封印上刻的是汉、满、藏三语合璧文字,汉字共二十四字竖书三行,每行八字,印文为“掌瓦赤喇达赖喇嘛教弘宣佛法王布忒达阿白迪之印”。[44]

3.“寿” 字印

该印章未见实物, 仅在西藏功德林寺保存的档案中见到印痕。 印面为圆形,直径1.8 厘米,黑色印文,印面中间刻一个单独的楷体“寿” 字,寿字周围有一圈祥云纹饰,[45]从功德林寺档案中还可以见到另一枚与此类似的印章。[46]

4.“颇纳台吉钤记”

该印章原物今已不存, 仅在保存于西藏功德林的几份档案上见到这枚印章的印文,其性质、款识尚不明晰。 从印文可以看出,该印章为方形,印文从左向右竖向排列,红色印文,内容为楷体汉字“颇纳台吉钤记”。“颇纳” 是藏语“穿安稗邦” 的音译,指西藏历史上著名的藏王颇罗鼐,“台吉” 是拉藏汗授予他的封号。[47]西藏功德林寺至少保存有两件钤盖这枚印章的档案,都是藏历铁猪年(1731)颇罗鼐发布给藏地僧俗百姓的两件文告,[48]前一件档案中该印章单独使用, 后一件中这枚印章与颇罗鼐的八思巴字印章一起使用。

5.“名望颇罗贝勒钤记”

该印章为错银鎏金铁印, 如意纽, 高8.8 厘米,印面方形,边长2.2 厘米。 印文篆刻为“名望颇罗贝勒钤记”。 在印面上方刻有宝眼纹及月亮纹,左右下方各刻有五枚宝珠纹。 在印面外框刻有藏文“半搬安春爸安告安颁爸安氨”,汉译为“僧侣僧院”。 邹西成将印面上“名望” 二字误释作“噶伦”,并认为该印是雍正帝给颇罗鼐的封印。[49]波恩大学网站中将这枚印章上的文字识作八思巴字。[50]“名望” 是藏文“脆安拜搬爸安氨” 的音译,意为“人王”;“贝勒”(充安点氨)是清政府封授颇罗鼐的封号。[51]功德林寺保存的藏历水鼠年(1732)颇罗鼐发布给西藏地方僧俗百姓的文告上钤盖此印。[52]

6.“名望颇罗郡王钤记”

该印章未见实物, 仅在保存于西藏功德林的几份档案上见到这枚印章的印文,其性质、款识尚不明晰。 从档案印文可知,该印印面呈方形,印文为楷体汉字“名望颇罗郡王钤记”,从右向左竖向排列,印文为红色。 这枚印章是对清廷封印的缩小复制,原封印是满、汉、藏三语合璧银印,汉字印文为“办理卫藏噶隆事务多罗郡王之印”。[53]功德林寺档案馆中至少保存有9 件钤盖此印的档案,如藏历木鼠年(1744)颇罗鼐西藏曲水宗僧俗百姓的文告、[54]藏历火虎年(1746)颇罗鼐颁给西藏僧俗百姓的文告。[55]

二、清朝西藏汉字官印特点与使用

通过对已搜集到的清前期西藏使用的汉字官印资料的观察和分析, 再结合相关档案与文献资料,我们可以对这类印章的性质、特点及其使用情况进行如下认识。

按印章类型划分, 上述汉字印章可分为宗教名号印、封爵印、职官印和图章印四种类型。 从来源看, 这些印章可分为明朝遗存印和清朝西藏自制印两类。 其中,明朝旧印从其款识可知,主要是来自明朝中央政府的赐封;清朝西藏自制印章,又可分作复制印和新制印。 其中,复制印的复制对象主要是针对朝廷官方封印, 一般仅参照朝廷封印的印面文字, 对原印的质地和外形不做刻意的仿制,如五世达赖的“自在佛印” 和桑杰嘉措的汉字印都是只选取了朝廷颁赐的满、藏、汉三语合璧金印中的汉字,还将原印文的排列顺序完全打乱,并缩小原印的体积复刻而成的印章; 新制印章则参照朝廷封号官职自行制作,相对复制印而言,新制印章更具灵活性的特点。 从印的形制特点看,这些印章的印面基本都是方形,其中,明朝封印边长基本都在3 厘米-10 厘米之间,高度在4 厘米-12 厘米之间,质地有玉印、象牙印、铜印和银印等,印纽分为龙纽、佛光纽、宝珠纽和直纽等类;清朝自制印边长在2 厘米-4 厘米之间, 高度8 厘米左右,质地以铁印为多,印文既有楷体,又有篆体,印色既有红色,也有黑色,制作技术相对粗糙,刻工不精,甚至出现错乱无序的现象,如五世达赖喇嘛的“自在佛印” 和桑杰嘉措的汉字印。

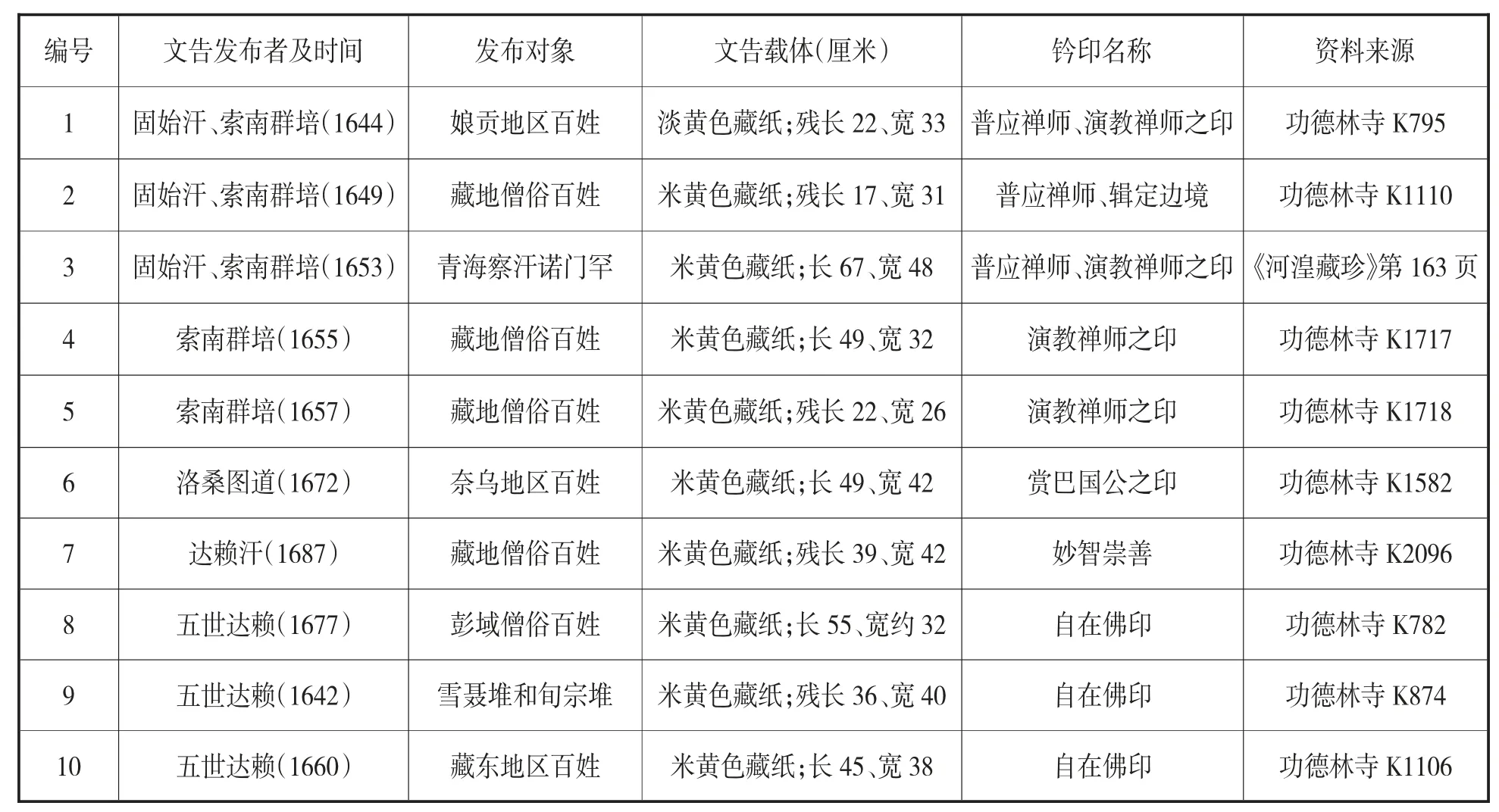

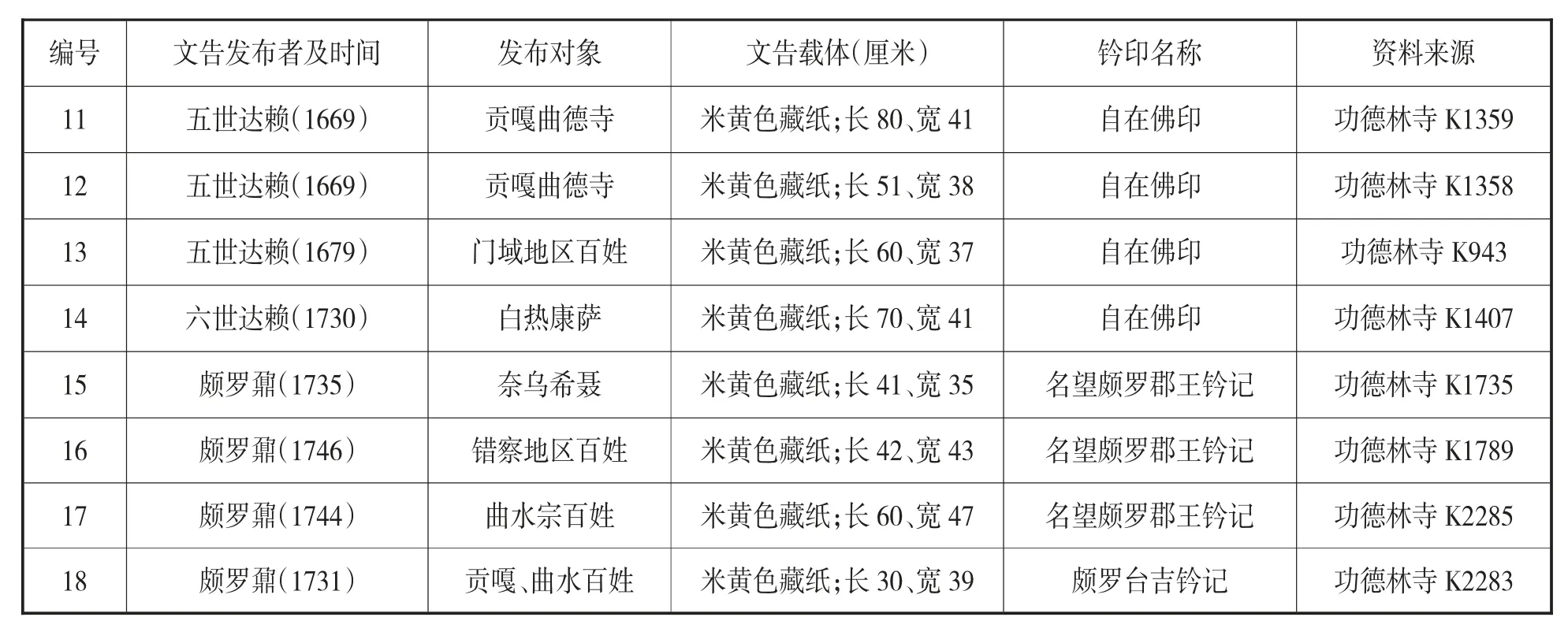

为了便于考察汉字官印的使用特点, 笔者梳选出部分钤盖这些印章的藏文文告档案, 并据档案主要信息制成如下表格(表1)。 通过分析图表内容, 我们可以归纳出汉字官印在清朝西藏地方上的使用特点:第一,汉字官印可以被世袭使用,例如“辑定边境” 印,在早期时,至少先后被扎西饶丹、索南群培等两任第巴承袭使用过;五世达赖的“自在佛” 印也曾被第六世达赖喇嘛沿用。 第二,汉字官印在清朝西藏政教事务中的使用范围比较有限。 主要体现在两个方面,一是使用者的人群比较小。 从现存档案看,明朝旧印的使用者主要限于清初西藏的部分世俗行政官员, 即第巴和蒙古和硕特汗王, 而西藏自制汉字印的使用者也仅限于达赖和第巴藏王等;二是使用的时间范围比较有限。从档案落款可以看出, 明朝旧印在西藏被使用的时间主要集中在清朝初期,再具体来说,是在17世纪后半叶桑杰嘉措就任第巴以前, 而西藏自制汉字印的使用时间下限则大约在藏王颇罗鼐掌政时期。 第三,从档案可知,汉字官印的使用形式比较灵活,既可以单独使用,也可以与其他印章一起使用;有时一件文告只钤盖一次,有时在同一份文告中钤盖多次同一枚印章。 第四,钤盖汉字官印文告的材质一般都是米黄色藏纸, 文告尺寸长度多不超过80 厘米, 宽度多在35 厘米—50 厘米之间。 第五,相对于朝廷封印,[56]西藏自制印章的使用范围比较小, 印章所加盖的文告级别也相对较低。 其使用范围主要集中在西藏本土,以及西藏东部和云南中甸等地区,所涉内容一般都是土地、田产、房屋税收的征免,或是个人、寺院特权的赋予或重申, 一般不会涉及西藏地方与清朝政府之间的政教大事。

表1 清前期西藏地方使用汉字官印公文一览表

续表

三、清代西藏汉字官印出现原因探析

如前所述, 清代西藏地方政府所用的汉字官印是异于中央政府官赐封印系统的一种特殊印章类型,它的使用群体和范围都相对有限。 对于这类印章出现的原因, 笔者认为有必要分为明朝旧印和清朝西藏自制印两类情况并分别进行探讨。

关于使用明朝旧印的原因可以从以下两点进行考察。 第一,从中央政府的角度,准许地方政权启用前朝官印, 既是新旧王朝更替之际朝廷的一种暂时性过渡政策, 也是中央政府笼络边疆少数民族政权的扶绥之举。 据文献记载,清朝定鼎中原之初,制度草创,多因袭明代旧制。 一方面,清朝官方用印有相当一部分是降服的明朝地方官缴进的汉文官印,顺治元年多尔衮入关后,曾诏谕曰:“军事方殷, 衣冠礼乐未遑制定, 近简各官, 故依明式”,[57]因此,启用前朝旧印是清廷立国初期朝廷上下都出现过的现象。 另一方面,清政府对西部少数民族采取羁縻之策, 规定凡明代旧封缴回的诰敕、印信、札符等,由理藩院查验注册后,或依明朝旧例,允准承袭使用;或予换给清之诰敕、印信。[58]关于清初朝廷在处理边疆事务承袭明朝做法这一点, 我们从清朝敕封达赖喇嘛的封号和印文内容也可以看出,1653 年顺治帝授予第五世达赖喇嘛的封号和印文实际是由两部分组成。 前半部分是“西天大善自在佛所领天下释教”, 这是沿用明朝永乐帝封嘎玛噶举派黑帽系第五世活佛德银协巴为大宝法王的封文中的一部分,即“西天大善自在佛领天下释教”,只是新加了一个“所” 字;后半部分“普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,则是沿用了蒙古土默特部俺答汗赠予第三世达赖喇嘛索南嘉措的尊号,只不过在汉文里把原来的“识一切” 改为“普通” 二字而已。 第二,从西藏地方角度看,使用前朝旧印是地方掌权者在没有获得新王朝授印以前,他们向藏地僧俗展示其接续前朝正统地位的政治资本, 同时也是向新朝中央政府表达其内附归属决心的直接途径。 据学者研究,明末清初,西藏地方上以原明阐化王、藏巴汗、固始汗和第巴桑杰嘉措为代表的各方势力, 曾围绕明朝敕封阐化王的一方玉印展开长期角逐,各方势力为了获得此印,并向清廷请换新印筹划达数十年之久。[59]上述事件可以清楚地反映出西藏地方首领对朝廷封印的重视, 以及他们想借由朝廷颁授新印而与新王朝建立政治隶属关系的用意和企图。

关于使用汉字复制印的原因可以从以下两方面进行分析。 一方面,从历史纵向来看,西藏的僧俗首领们新制或复制中央政府封印的做法并不是在清朝才出现的,而是有其历史传统。 关于这点,我们从现今保存在西藏博物馆的许多元明时期的复制印就可以得知,[60]说明清朝西藏地方上私制印章现象是一种延续历史传统的做法。 至于复制印选取汉字的做法, 笔者推测其原因应与清初流行使用明朝汉字官印的传统有关,正因为如此,到了清朝中后期, 随着清廷加深了对西藏地方官印制度的规范和管理, 西藏自制印章普遍盛行使用八思巴字后, 这种使用汉字官印的做法便逐渐消失。 另一方面,从便携实用的角度来说,清廷颁赐给西藏的金印或玉印,珍贵无比,再加上体积笨重不便随身携带和随处使用,于是,以达赖喇嘛为首的上层僧俗首领便以朝廷封印为模型, 将其复刻成体积偏小、材质较轻的铁印或木印,并在日常政教事务中投入使用。 清代西藏的这种做法从五世达赖喇嘛的传记中便可看出,[61]这也应是藏族僧俗首领复制朝廷封印的直接原因。

四、汉字官印与“皇帝恩准红黑双印期()”

笔者注意到, 在清末甘丹颇章地方政府噶仲诺杰朗巴·旺堆次仁所著《噶厦印谱》,又译作《导盲》)一书中,有下面这样一段记载:

汉译:在其(索南群培,1642-1654 在职)代管政务期间, 凡公文用印需先钤盖固始汗家的四边有雍仲字纹的方印,用朱色;其旁加盖第巴索南群培的蒙古古体文的四方形印,用黑色,此段时间则通称为“皇帝恩准红黑双印期”。[62]

一直以来,学界对上述文字中“皇帝恩准红黑双印期” 的说法都缺乏必要的讨论。 究其原因,学者们或是限于学术视角, 或是因为缺乏相关的文献支撑。 笔者认为, 在缺乏更多文献辅助的情况下, 借助当时那些钤盖了印章的档案原件对此问题进行考察的做法, 成为解决该问题最直接和最有效的途径。 如前所述,在现今保存下来的清代西藏档案中, 有部分属于清初索南群培和固始汗联合掌理藏政期间对外发布的档案原件, 它们为我们解决上述学术问题提供了十分珍贵的材料。

笔者目前共搜集到三件清初时期由索南群培和固始汗联合向外发布的档案原件。 第一件是1644 年固始汗和索南群培联合颁给娘贡地区的文告(图2)。 该文告现藏西藏自治区档案馆,用乌麦体藏文墨书于米黄色藏纸上, 残长22 厘米,宽33 厘米,正文共有三行。 在文告结尾下方并排钤盖了两枚印章,其中左侧是“普应禅师” 印,印文红色;右侧是“辑定边境” 印,印文黑色。[63]第二件是1649 年固始汗和第巴索南群培联合发给扎西迥寺之文告。 该文告现藏于西藏自治区档案馆,用乌麦体藏文墨书于米黄色藏纸之上, 长17 厘米,宽31 厘米,正文共有三行。 在文告结尾下方并排钤盖两枚印章,其中左侧是“普应禅师” 印,印文红色;右侧是“辑定边境” 印,印文黑色,黑色印章明显小于红色。[64]第三件是1653 年固始汗和索南群培颁给二世察汗诺门罕之文告(图3)。 该文告现收藏在青海省博物馆, 用蒙古语和藏语墨书于丝织品托裱的藏纸上,长67 厘米,宽48 厘米。 藏文在左,正文共五行,右侧是竖排对照的蒙文,正文亦为五行。 在藏文下方钤盖有两枚印章,其中,左侧为“普应禅师” 印,红色印文;右侧是“演教禅师之印”,印文为黑色,后者的尺寸比前者明显小很多;在右侧蒙文的下方再次加盖“普应禅师” 印。[65]

从这几件档案文书来看,所谓的“皇帝恩准红黑双印期”,指的便是清初西藏第巴和蒙古和硕特汗部落联合掌理西藏政务之时, 地方政府在向外部发布公文过程中, 双方都在政府文告上同时钤盖各自印记的情形。 由此可知,固始汗使用的所谓红色方印指的是汉字“普应禅师” 印,而索南群培使用的所谓蒙古古体文⑤四方形印,实际上指的是篆体汉文的“演教禅师之印” 和“辑定边境” 印,据前文研究还可知道, 他们使用的汉字印章都属于明朝中央政府给西藏地方的封印。 至于清初西藏地方的这种用印规制是否直接是奉清廷的“皇帝恩准”,目前没有直接证据。 笔者推测,这里或许暗指清初西藏地方上启用明朝旧印的做法符合当时清廷印章规制,抑或是《噶厦印谱》作者据清末西藏印制的误载。

与此同时,还有一个细节值得注意。 在“红黑双印并行” 期间,尽管双方使用的都是明朝旧印,但在使用过程中却有明显的等级差别。 首先,固始汗所用印章的尺寸要大于西藏第巴所用印章;此外,固始汗的印章都使用红色印文,而第巴所盖印都使用黑色。 我们知道,古代印章尺寸大小与使用者身份高低成正比关系,另有证据表明,在西藏地方政治中,红色印文的权威高于黑色。⑥以上两点都表明,当时固始汗的权势地位要较第巴更高。 但是, 上述这种在政府公文中同时钤蒙藏盖双方首领印章的情况并未持续很久,据《噶厦印谱》的记载,1656 年固始汗去世后, 其后裔围绕西藏汗位继承问题展开争斗, 西藏方面也趁和硕特蒙古势弱之时,逐渐改变了印章的使用方式。 到1660 年陈列嘉措继任第巴职位以后, 西藏第巴便不再与固始汗家族联合钤用印记。[66]由此说明,清初西藏地方出现的“红黑双印期”,其实质是在明末清初中原王朝政权更替之际, 西藏地方上的蒙藏双方势力围绕地方政府用印问题展开争斗而出现的一种权力妥协现象,正因为如此,它的出现具有暂时性和地方性的特点。

结 语

综上所述, 对清朝前期西藏地方所用汉字官印,我们可得出以下三点认识:

第一,前文结合文物、档案和文献资料研究可知, 汉字官印是清朝前期西藏地方上使用的一种有别于清朝官赐印信系统的特殊印章类型。 按其来源, 这些印章可被分成明朝遗存印和清朝西藏自制印两类。 从现存档案看,汉字官印在西藏的使用主体、对象和时间范围都相对有限,其中,明朝旧印主要被清初西藏地方的蒙古汗王和历任第巴用于处理地方性事务当中, 而西藏自制印也仅限于达赖、 第巴和藏王等人员在处理地方政教事务过程中被使用,到了清朝中期,随着清廷加强对西藏用印进行规范和管理后, 这种使用汉字官印的现象便逐渐消失。

第二, 清前期西藏汉字官印的出现原因可从两方面进行理解。 一方面,从中央政府的角度看,在新王朝草创之际, 中央准许地方政权启用前朝官印,既是符合当时新王朝官印规制的过渡政策,同时也是中央政府笼络边疆少数民族政权的扶绥之举。 另一方面,从西藏地方的角度来说,地方首领在未获得新王朝颁授的印信之前, 继续启用前朝旧印, 既是他们向藏地僧俗展示其接续前朝正统地位的政治资本, 同时也是向新朝中央政府表达其内附归属决心的直接途径。

第三, 前文研究可知, 藏文献中记载的所谓“皇帝恩准红黑双印期”, 指的是清初西藏第巴和蒙古和硕特部落联合掌理西藏政务时, 地方政府在向外部发布公文过程中, 双方首领都在政府文告上同时钤盖各自印记的情形。 从档案文书可知,印章大小和印文颜色显示出蒙藏双方首领围绕印章使用展开的权力争斗,因此,“红黑双印期” 这种情况随着政治局势的演变并未持续很久,[67]它实质上体现出政权更替之初, 各方势力围绕西藏用印问题展开争斗而出现的一种权力妥协现象。 此问题的研究, 无疑对加深我们对清初甘丹颇章地方政府政治制度与特点的理解与认识, 具有非常重要的意义。

注释:

①历史上, 中央王朝向西藏地方僧俗首领颁赐多语合璧印章,是清朝新创的一种官印制度。 从现存印章实物和档案材料来看,清廷封印的印文既有满汉双语合璧、满藏汉和满蒙藏三体合璧文,还有满汉藏三体和满蒙汉藏四体合璧文字等。

②21 世纪初,德国波恩大学彼德·史卫国(Peter Schwieger)带领波恩大学中亚语言文化研究所的团队与西藏自治区档案馆合作, 对收藏在西藏自治区功德林寺2700 余件藏文档案进行了数字化整理。 其成果见德国波恩大学西藏档案资料数字化网站:http://www.dtab.uni-bonn.de/tibdoc/index1.htm。 本文引用的多数档案和印章图片都是采自上述网站(登录时间:2018 年9 月),并且所选档案与印章的编号也是直接采用网站中的原编号,即以大写字母 “K” 代表 “功德林寺”,后文不再说明。

③该书公布的印章图片系据原印文描摹而成,印文特点与实物有较大出入,见恰白·次旦平措.西藏重要历史资料选编.拉萨:西藏人民出版社,1991:69.

④图片由西藏博物馆提供。

⑤这里所谓的蒙古古体文字,实际上是指八思巴字,在清代藏文中这种文字被称作 “霍尔依”(丁半安翟罢)。

⑥例如,乾隆十六年(1751)四月十六日,“策楞等奏复十三条章程中未提驿站一条原因折” 记载:“上年(1750)十月十三日,逆犯罗布藏扎什诈传珠尔默特那木札尔之印, 阻隔内地塘路文书时,沿途喋巴等,以珠尔默特那木扎尔素日所用图记均系红色,现传信内概系黑色图书,均未遵行,稍致滋扰”。 见西藏自治区档案馆、中国藏学研究中心等合编:《元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编》,第549 页。