基于计划行为理论的驾驶员未礼让行为研究

李慧慧,胡启洲,雷爱国,林娟娟

基于计划行为理论的驾驶员未礼让行为研究

李慧慧,胡启洲,雷爱国,林娟娟

(南京理工大学,自动化学院,南京 210094)

为降低无信号控制斑马线上的事故率,以计划行为理论为基础增添交通环境变量,建立计划行为理论扩展结构模型。通过问卷调查的方法,研究私人汽车驾驶员的未礼让行为,共得到184份有效问卷。以非参数检验的方法分析计划行为理论扩展量表的不同维度在人口学变量组间的差异性;采用分层回归分析法,逐步纳入人口学变量、计划行为理论基本变量及扩展变量,探究变量对私人汽车驾驶员未礼让行为意向的解释能力。结果表明:在无信号控制斑马线前,驾驶员的行为意向在性别和驾龄组间存在显著的差异,驾驶员的知觉行为控制在驾龄组间存在显著差异;所有变量对驾驶员未礼让行为的意向解释了46.2%的变异量,其中知觉行为控制对行为意向的预测能力最强。从心理层面对未礼让行为影响因素进行深入讨论,结合变量预测能力和人口学变量组间差异性,为制定无信号控制斑马线上的管理政策提供了新视角。

交通管理;未礼让行为;计划行为理论;驾驶员;过街行人

0 引 言

行人在城市交通群体中是弱势群体,需设置斑马线来保证行人过街时的安全,但是斑马线的设置并没有完全杜绝过街行人和车辆的冲突。针对斑马线上的交通状况,我国提出“礼让斑马线”的法律规范,通过法律要求提高行人过街的安全度。然而,据2017年统计,近3年来全国共在斑马线上发生机动车与行人的交通事故1.4万起[1],事故数据显示“礼让斑马线”法规的实行结果并不理想。鉴于此,探究在无信号控制斑马线前影响驾驶员未礼让行为的因素,对减少斑马线上驾驶员和过街行人的冲突,降低斑马线上的交通事故率有一定的帮助。

目前,国内学者对“礼让斑马线”的相关调查研究大多为影响因素的分析。艾冠涛[2]等人结合实地调查、问卷调查和卡方检验等方法,统计分析了机动车的让行率,研究行人和驾驶员对于让行行为的认知、态度和驾驶员特征因素对让行行为频率的影响。时亚群[3]等人选取三个影响驾驶员让行的决策指标,分别为机动车特性、行人过街行为和过街交通设施,研究找出对驾驶员礼让行为决策有显著性影响的因素。李明远[4]等人通过有序Logistic回归模型分析驾驶员的个人属性及人格对礼让行为的影响,并基于非集计价格敏感度分析法分析驾驶员礼让行人的合理时间,得到驾驶员等待行人过街时间的阈值。由于国外对于斑马线上的管理与国内的不尽相同,国外学者对无信号控制斑马线前的礼让行为研究鲜有涉及,更多的是将车辆和行人作为博弈的两方,研究车辆与行人在交叉口的交互干扰。Peng Chen[5]等人建立了一个决策模型和一个运动模型来模拟车辆和行人在无控制人行横道上的交互作用过程,能够很好地模拟实际观测流量。Matu Sucha[6]等人采用混合式方法对无信号交叉口进行观察与测量,分析了行人与司机的相遇、沟通和决策策略。

综上所述,学者们对于无信号控制斑马线前驾驶员礼让行为的研究大多为影响因素的分析,并取得了一定的成果。然而,影响驾驶员礼让的因素众多,相对来说,现有的研究考虑影响斑马线礼让的因素较少,对驾驶员行为决策的改变不能做到更多的解释。因此,针对国内环境,选取机动车驾驶员占比最高的私人汽车驾驶员作为调查对象,以计划行为理论为理论基础,并根据实际情况对计划行为理论进行扩展,添加新的变量交通环境,通过问卷调查的方法,对人口学变量组间进行差异性分析,采用分层回归研究各影响因素对预测因子的预测能力,从心理层面出发,全面地探索影响私人汽车驾驶员未礼让行为的因素。

1 计划行为理论及其扩展

计划行为理论[7](Theory of Planned Behavior, TPB)由五要素组成:态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向、行为。具体解读为:

(1)态度(Attitude,简称AT)。态度是个人对该项行为所抱持的正面或负面的感觉。驾驶员对实施未礼让行为是支持的,表明驾驶员有未礼让行为的意图。

(2)主观规范(Subjective Norm,简称SN)。主观规范是个人对于是否采取某项特定行为所感受到来自社会、团体及个人的压力。当驾驶员在无控制斑马线前时,陌生人和亲朋好友对自己未礼让行为的支持程度,对驾驶员的行为意图有影响。

(3)知觉行为控制(Perceived Behavioral Control,简称PBC)。知觉行为控制是个人过去的经验和预期的阻碍。当驾驶员认为自己在无信号控制斑马线前,遇到影响自己行驶的阻碍越强,驾驶员执行未礼让行为的意向加强,有时可直接促进驾驶员执行未礼让行为。

(4)行为意向(Behavior Intention,简称BI)。行为意向是个人对某一项特定行为采取行动的意愿。

(5)行为(Behavior,简称B)。行为是个人实际采取的行动。

计划行为理论解释了人们是如何去改变自己的行为模式,该理论认为行为意向直接影响行为的表现,而行为意向受到态度、主观规范和知觉行为控制的影响。计划行为理论被广泛应用,也经常被用来研究交通领域内的问题,并结合交通领域实际情况对该理论进行了改进扩展,使研究结果更符合现实。如史晨军[8]等人基于计划行为理论增加法律规范和行为经验探究影响驾驶员疲劳驾驶的主要因素;许兵[9]等人基于计划行为理论添加了外部价值观念和行为习惯的变量,以此为基础构建了城际出行者方式选择框架,得到了变量对城际出行者出行方式的影响程度的结论。鉴于此,根据实际交通情况,将计划行为理论进行扩展,增加一个新的变量,交通环境(Traffic Enviroment,TE),即斑马线周围交通设施及环境,得到TPB扩展结构模型如图1所示。

图1 TPB扩展结构模型

2 问卷设计及调查

问卷的设计及调查分为四个步骤:问卷设计、预调查、正式调查、人口信息统计结果分析。具体如下:

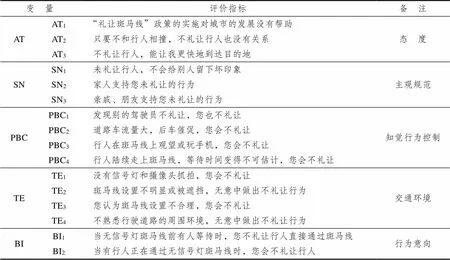

step 1 问卷设计。问卷由人口学变量和TPB扩展量表两部分组成,人口学变量包括性别、年龄、驾龄和受教育程度四个方面;TPB扩展量表是基于TPB扩展结构模型制定,采用李克特量表五级尺度评定,从1分的“非常不同意/从未发生”到5分的“非常同意/经常发生”。

step 2 预调查。通过对20名私人汽车驾驶员的调查,发现并修改问卷不合理及不通顺的语句,提高问卷语言的逻辑性,达到通俗易懂的效果,得到了无信号斑马线前私人汽车驾驶员未礼让行为评价指标,如表1所示。

表1 未礼让行为评价指标表

Tab.1 Evaluation indicators of non-comity behavior

step 3 正式调查。问卷调查采用网上调查与纸质调查相结合的调查方式,纸质调查地点为河南理工大学和南京理工大学附近公园及车站,总获得205份问卷,有效问卷184份。

step 4 人口信息统计结果分析。通过对184位调查对象的性别、年龄、驾龄、受教育程度四个特征进行统计,得到如图2所示的人口统计信息图。由图2可知被调查的驾驶员中,男性占66.8%,年龄18~30岁占41.3%,驾龄6~10年占28.3%,受教育程度为大专及大学占44.6%。其中驾驶员年龄在56岁以上所占比例为0,符合实际调查情况。

图2 人口统计信息分析图

3 问卷的信效度检验

在进行问卷数据分析之前,必须确定问卷数据是否可靠和有效,因此,需要对问卷进行信效度检验,保证问卷数据具有一定的可靠性和有效性。因此,在进行信效度检验之前,剔除问卷中不符合标准的评价指标,提高问卷的信度和效度。

3.1 问卷的修正

对问卷的修正,需要观测校正的项总计相关性(Corrected Item Total Correlation,CITC)和因子分析时的因子载荷,剔除降低问卷信效度的评价指标。当CITC值低于0.35,表明该评价指标与其他指标之间的相关性低,应删除此项[10]。经过检验,AT1的CITC值为0.055,小于0.35应剔除。其余项的CITC值在0.466-0.729之间,符合标准。

删除不符合标准的评价指标后,剩余11个项目作为研究影响私人汽车驾驶员在无信号控制斑马线前未礼让行为的评价依据。

3.2 问卷的信度检验

3.3 问卷的效度检验

效度分为内容效度、结构效度和校标效度,本文主要对结构效度进行检验。问卷结构效度水平衡量原则:(1)题项公因子方差值均应高于0.4;(2)各题项在其公因子荷载数值应高于0.4,不存在交叉负荷;(3)公因子的累计方差贡献率应达40%以上[16]。

对修正过的问卷进行KMO检验和Bartlett球形检验,由表2可知,KMO 值为 0. 822,大于0.50,同时,Bartlett球形检验结果显著性水平<0.05,可以进行因子分析。通过主成分分析得到效度检验结果如表2所示。

由表2可知,题项公因子方差值在0.748~ 0.869之间,均大于0.4;所有评价指标的因子载荷值在0.729~0.892,均大于0.4,且无交叉负荷,表明此11项评价指标与维度对应关系良好,与预期相符;交通环境、知觉行为控制、主观规范、态度和行为意向对量表的贡献率率分别为18.901%、16.227%、16.002%、15.353%和14.944%,五个因子的累积贡献率为81.427%,说明5个因子可以提取大部分信息,问卷具有良好的结构效度水平。

表2 测量项目信息结果表

Tab.2 Information results of measurement items

4 结果分析

经过信效度检验,表明了修正后的问卷具有可靠性和有效性,对其进行多方面的研究分析,探究私人汽车驾驶员在无信号控制斑马线前未礼让行为的影响因素。

4.1 变量间相关性分析

利用Pearson相关系数分析研究变量之间相关的关系情况,得到表3的相关性分析结果。

表3 变量间的相关性分析结果

Tab.3 Correlation analysis results among variables

注:**为在0.01级别(双尾),相关性显著

由表3可知,行为意向与态度、主观规范、知觉行为规范和交通环境变量之间Pearson相关系数均大于0,并且变量之间的显著性系数均在0.01级别。由此可得,行为意向与行为态度、主观规范、知觉行为规范和交通环境之间有着显著的正相关关系。

4.2 人口学变量组间差异性分析

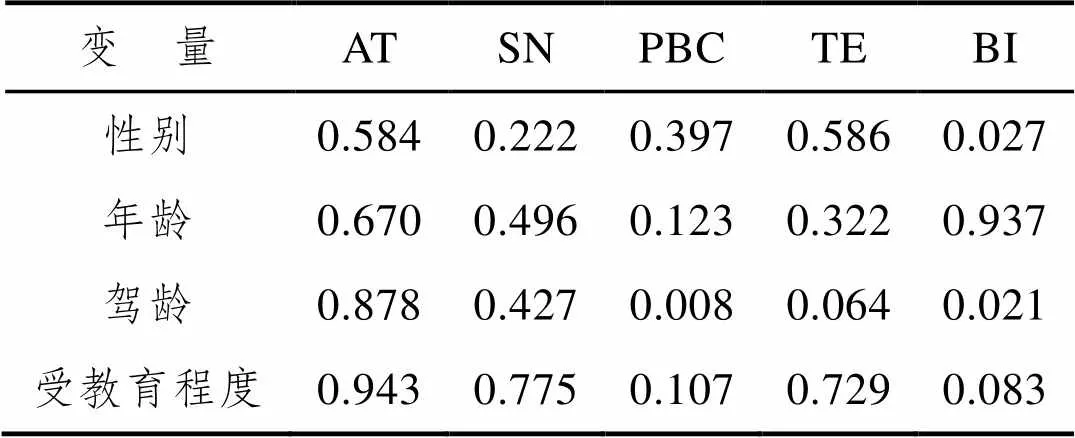

表4 差异性分析结果

Tab.4 Difference analysis results

注:<0.05,存在显著性差异。

由表4可知,在无信号控制斑马线前,不同性别的驾驶员未礼让行为的意向存在显著的差异;不同驾龄的驾驶员在知觉行为控制和行为意向存在显著的差异。

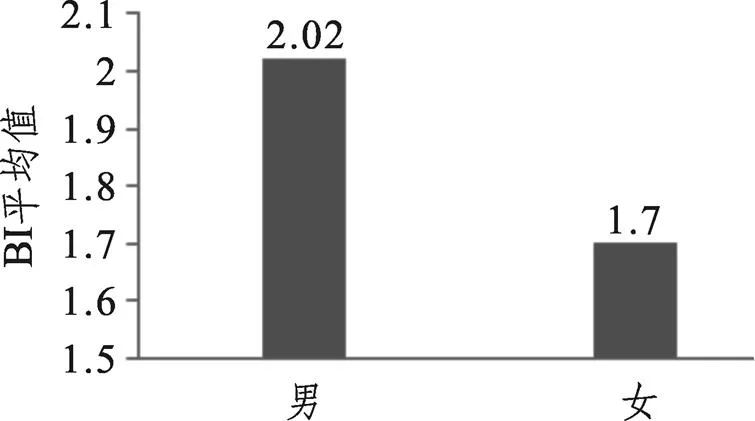

由图3可知,男性驾驶员的行为意向得分为2.02,女性的为1.7,表明男性驾驶员做出未礼让行为的意图要强于女性。

图3 性别组间的BI平均值对比图

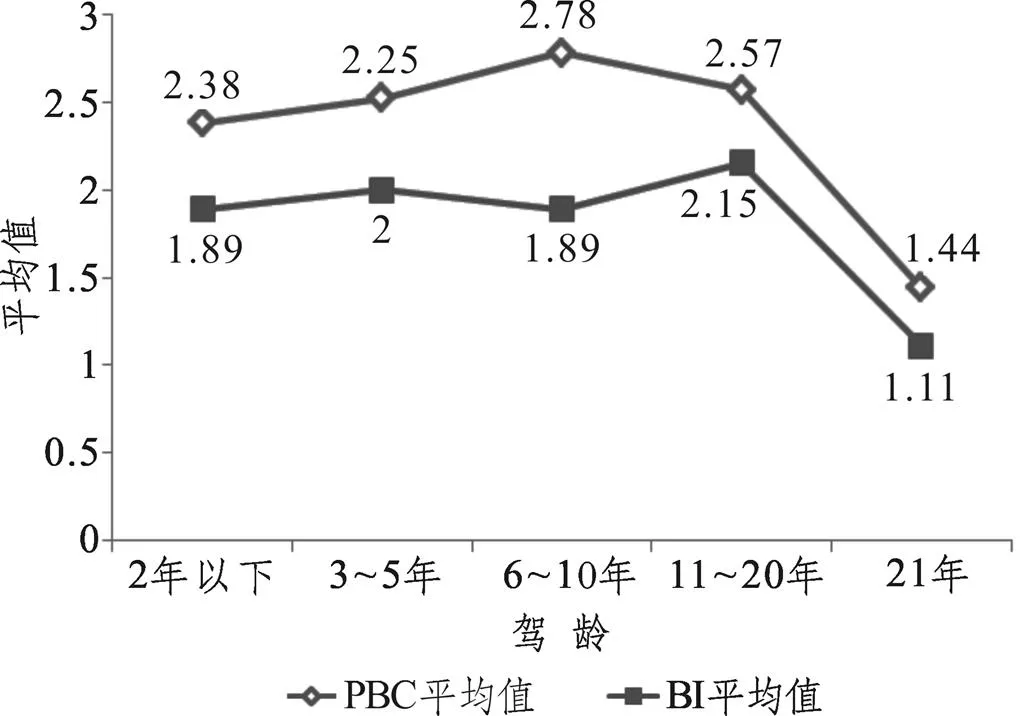

由图4可知,不同驾龄的PBC平均值得分情况为:6~10年的得分最高;其次分别为11~20年、3~5年和2年以下;最低为21年以上。不同驾龄的BI平均值得分情况为:11~20年的得分最高;其次为3~5、6~10年和2年以下;最低为21年以上。PBC平均值得分越高,未礼让行为倾向控制越强;BI得分越高,更倾向做出未礼让行为。

图4 驾龄组间的PBC、BI平均值对比图

4.3 未礼让行为的影响变量分析

为了研究私人汽车驾驶员在无信号控制斑马线前未礼让行为的影响因素,采用层次回归分析法,探索逐步加入人口学变量、TPB基本变量及TPB扩展变量对预测因子行为意向的影响。因此,本次分析共有三个步骤,具体如下:

表5 分层回归分析结果

Tab.5 Results of hierarchical regression analysis

5 讨 论

为降低无信号控制斑马线上的事故率,制定了调查问卷,问卷包括人口学变量、TPB扩展量表。采用非参数检验的方法得到了人口学变量组间的礼让差异性,通过层次回归法,分析所有变量对预测因子的预测能力,在此,根据分析结果进行讨论,寻求有效控制未礼让行为的对策。

5.1 人口学变量影响分析

由表5可知,人口学变量对行为意向的解释能力只有2.5%,其中性别和受教育程度对行为意向有显著的预测能力,且与行为意向为负相关。

结合差异性分析,如图3可知,女性驾驶员比男性做出礼让行为的倾向性更大,此结果与艾冠涛[2]的研究结果相一致。现有的研究也证实,在行驶过程中,男性相比女性更激进,且男性的驾驶风险意识低于女性,男性更容易做出高风险性行为[18-20]。

受教育程度在统计学上显示组间不存在差异性,故不同教育程度群体的未礼让行为的倾向性差距较小。但是又因为受教育程度与行为意向为负相关,所以受教育程度越高,做出未礼让行为的的倾向性越低。已有的研究结果也普遍表明,驾驶员受教育程度越低,尊法意识越低,越易发生交通事故[21, 22]。探究其原因为受教育程度决定了人们的居住地区与接触的交通环境,小城市及农村的常住人口大多为中专及中专以下学历,大、中城市的常住人口学历普遍为大专及大专以上学历。城乡的交通环境差距巨大,接触到的道路交通规则较少,且城乡安全意识教育水平也具有明显的差异性,造成学历低的驾驶员不了解法律规范,缺少安全意识。

驾龄对预测因子没有显著预测能力,但是驾龄的组间在PBC和BI变量上有显著的差异性。由图4可知,PBC的得分趋势由低驾龄逐渐增高,到11~20年达到顶峰,再逐渐下降。经过修正后的PBC评价指标描述了行人过街的不良行为。当新手驾驶员在道路上行驶,开车认真谨慎,随着驾龄的增加,自身的驾驶技能有一定的提高,对行人过街时的不良行为,自身的容忍度和克制力降低。随着私人汽车驾驶员驾龄及年龄的增加,阅历的增长,生活节奏也随之降低,自身的容忍度和克制力上逐渐增强。由图4可知,BI的平均分得分趋势先升高,后下降,再升高,再下降。根据层次回归分析可知,影响BI的因素很多,多种因素混合,又加上驾龄人群的区分,造成BI在驾龄组间的得分趋势起伏不断。

5.2 TPB扩展量表影响分析

探究无信号控制斑马线前驾驶员未礼让行为的影响因素,是以TPB为基础,增加了TE变量后,得到TPB扩展模型,包括AT、SN、PBC和TE四个变量。由表5可知,TPB扩展量表对行为意向的解释能力为38.9%,其中PBC对行为意向的预测能力最强,其次为TE、SN和AT。

(1)态度。当驾驶员对未礼让行为抱有支持的态度,做出违章行为的意图越强。问卷调查显示,驾驶员为了更快到达目的地或自己感觉不会和行人相撞,而认可未礼让行为。

(2)主观规范,家人和亲朋好友给驾驶员的支持程度及心理压力大小影响。现有研究表明,如果驾驶员感到来自社会的舆论压力越大,父母、亲戚和朋友对自己未礼让行为越不支持,在无信号控制斑马线前未礼让行为意向倾向性越低。

(3)知觉行为控制。表5回归分析结果显示知觉行为控制对行为意向的预测能力最强,知觉行为控制是根据自己掌握资源的情况,考虑行为决策方式。当驾驶员遇到行人过街时的不良习惯,驾驶员的容忍度越低,自我控制能力降低,在无信号控制斑马线前未礼让行为意向倾向性越强。

(4)交通环境。增加了交通环境变量,模型的解释能力增加了2.5%,增加量虽少,但是说明交通环境对驾驶员做出未礼让行为是有一定的影响的。现有的研究表明,道路环境对交通安全和驾驶员的生理反应有一定的影响[23-25]。当驾驶员行驶的道路交通设施不完善、标识不清晰,没有达到警示作用时,或驾驶员不熟悉行驶道路环境,易造成驾驶员无意中做出未礼让行为。

5.3 对 策

由分层回归分析可知,在无信号控制斑马线前,知觉行为控制是影响私人汽车驾驶员未礼让行为意向的主要因素,其次为交通环境、主观规范和态度。为了对未礼让行为进行有效的控制,结合以上分析结果,从管理角度出发,采取相应的政策措施,具体对策如下:

对策1 制定行人过街规范,加强行人过街行为控制。当行人在斑马线上玩手机和嬉戏打闹时,应给予一定的惩罚,同时改变行人的过街安全意识,使行人了解自身在实施这项政策上的角色,达到司机礼让时,行人快速通过的效果。

对策2 完善斑马线交通设施,改善出行交通环境。在车流量和人流量大的路口设置信号灯、违法抓拍摄像头以及增加交警监督。在无信号控制斑马线前,等待行人比例较大或等待时间较长的情况下,应增设路段行人过街信号灯,与毗邻交叉口信号控制协调,提高交通的秩序,有必要时增加交警的监督,能有效保证行人安全过街。

对策3 加强“礼让斑马线”的宣传,让驾驶员正确认识并了解“礼让斑马线”,构建驾驶员主观规范。从学校、单位和社会三方面进行宣传,使社会群体了解更多礼让行为的意义,增加社会上对“礼让斑马线”的关注,提高司机自身的道德教育,构建主观规范。

结合人口学变量的预测能力和组间的差异性,可针对不同群体,政策实施强度有所不同,在相同工作量下,可达到更高的实施效果。

6 结束语

在无信号控制斑马线前,驾驶员的未礼让行为广泛存在,易发生交通事故,且影响了城市交通文明的发展。本文基于计划行为理论,增添交通环境变量,构建计划行为理论扩展模型,并对模型进行探索研究,从心理层面分析了人口学变量组间在量表不同维度的差异性与所有变量对未礼让行为的影响,为无信号控制斑马线管理政策的制定提供了一定的理论依据,在一定程度上能够降低无信号控制斑马线上的交通事故率,促进城市文明的发展。

本研究还存在调查样本数量较少,调查对象选取不全面等不足,下一步研究可以邀请驾驶员进行仿真实验,验证实际行为与行为意向的关系。

[1] 谢明. 安全驾驶容不得疏忽大意[J]. 道路交通管理, 2018 (12): 13-17.

[2] 艾冠韬, 邓院昌, 舒凡. 广州市机动车人行横道让行行为及影响因素分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12 (12): 133-137.

[3] 时亚群, 邓建华. 路段人行横道处机动车让行行为及其影响因素研究[J]. 交通科技与经济, 2018, 20 (5): 18-24.

[4] 李明远, 郭凤香, 费怡. 驾驶员礼让行人等待时间阈值研究[J]. 交通信息与安全, 2019, 37 (4): 112-119.

[5] PENG C, CHAOZHONG W, SHUNYING Z. Interaction between vehicles and pedestrians at uncontrolled mid-block crosswalks[J]. Safety Science, 2016, 82: 68-76.

[6] MATUS S, DANIEL D, RALF R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings[J]. Accident Analysis and Prevention, 2017, 102:41-50.

[7] AJZEN I. The theory of planned behaviour[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50 (2): 197-211.

[8] 史晨军, 邓院昌, 林庆丰, 等. 基于扩展计划行为理论的驾驶员疲劳驾驶行为心理影响因素分析[J]. 安全与环境工程, 2018, 25 (6): 94-99.

[9] 许冰, 邵春福, 钱剑培, 等. 扩展计划行为理论框架下城际出行方式选择建模[J]. 交通工程, 2018, 18 (3): 28-35

[10] 陈怀超, 侯佳雯, 张晶, 等. 外部知识获取对企业营销绩效的影响研究—— 环境宽松性的调节作用和营销能力的中介作用[J]. 软科学, 2019, 33 (6): 101-106.

[11] KANG J, FEI Y L, ZHONG X F, et al. Why do drivers continue driving while fatigued? an application of the theory of planned behaviour[J]. Transportation Research Part A, 2017, 98: 141-149.

[12] 马莹莹, 陆思园. 基于计划行为理论的大学生闯红灯行为决策模型[J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2018, 46 (9): 73-81.

[13] 黄靖博, 马骏, 赵永强, 等. 基于计划行为理论的机动车驾驶人占道行驶行为分析[J]. 交通工程, 2019, 19 (2): 44-49.

[14] 李鹏飞, 石建军, 刘小明. 基于计划行为理论的竞争驾驶行为建模[J]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16 (1): 92-98.

[15] 杨燕, 孙剑, 李克平. 行人违章过街行为心理成因分析及预测[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21 (4): 20-25.

[16] 李豹, 金智英, 王红, 等. 基于计划行为理论的信号交叉口行人违章行为分析[J]. 武汉理工大学学报: 交通科学与工程版, 2018, 42 (4): 691-695.

[17] 陈军. 非参数检验的实验设计及其SPSS软件实操应用[J]. 邢台职业技术学院学报, 2019, 36 (1): 95-100.

[18] ELADIO J-M, CARMEN A P, VIRGINIA M-R, et al. Gender-related differences in distances travelled, driving behaviour and traffic accidents among university students[J]. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, 2014, 27: 81-89.

[19] 何庆, 朱旭姣, 弯美娜. 不同性别驾驶人的驾驶风险与人口统计学、环境变量关系[J]. 人类工效学, 2019, 25 (1): 31-35, 51.

[20] 卜猛猛, 秦雅琴, 隋英楠. 基于人格和人口统计学变量的驾驶风险差异分析研究[J]. 华东交通大学学报, 2016, 33 (2): 86-92.

[21] 刘勇, 吴金凯. 交通违章行为影响因素分析[J]. 中国集体经济, 2018 (3): 70-71.

[22] 王晓敏, 左宇坤, 姜沪, 等. 易发事故驾驶员的人口学特征与其个性特征关系研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2017, 21 (11): 1145-1148.

[23] 董浩. 阐述交通环境对交通安全的影响[J]. 黑龙江交通科技, 2016, 39 (6): 199-201.

[24] ANGELICA B, OLGA G. Influence of road conditions on traffic safety[J]. Procedia Engineering, 2016, 134: 196-204

[25] 柯畅, 张庭溢, 肖冰. 道路交通信息量对驾驶员眼动行为影响的研究[J]. 福建工程学院学报, 2018, 16 (3): 259-263.

Driver’s Non-comity Behavior Based on Planned Behavior Theory

LI Hui-hui, HU Qi-zhou, LEI Ai-guo, LIN Juan-juan

(School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

To reduce the accident rate on a signalized zebra crossing, traffic environment variables are added based on the theory of planned behavior, and an extended structural model of the theory is established. A questionnaire survey was used to examine the non-comity behavior of private car drivers and 184 valid questionnaires were obtained. The differences in different dimensions of the extended scale of planned behavior theory among demographic variables were analyzed using the non-parametric text method. Hierarchical regression analysis was used to explore the explanatory power of variables on private car drivers’ non-comity behavior, and demographic variables, basic variables of planned behavior theory, and expanded variables were gradually included. The results revealed that before the zebra crossing was controlled by signals, there were significant differences in drivers’ behavioral intentions between gender and driving age groups. Furthermore, there are significant differences in driver’s perception and behavior control among driving age groups. All the variables explained 46.2% of the variance in the driver's intention of non-comity behavior, of which perceptual behavior control had the strongest prediction ability in terms of behavior intention. This study provides a deep examination of the influencing factors of non-comity behavior from the psychological level. It also provides a new perspective for formulating management policies on signal-controlled zebra crossings by combining the variable prediction ability and the differences between demographic variables.

traffic management; not comity behavior; theory of planned behavior; drivers; pedestrians crossing the street

1672-4747(2020)04-0110-10

U491.1

A

10.3969/j.issn.1672-4747.2020.04.014

2020-01-05

国家自然科学基金资助项目(51178157);江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目(JXQC-021);河南省重点科技攻关项目(182102310004);教育部人文社科项目(18YJAZH028);交通运输部公路科学研究所智能交通技术交通运输行业重点实验室开放基金课题(201908);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX19_0316,KYCX19_0317,KYCX19_0318,KYCX19_0319)

李慧慧(1997—),女,河南焦作人,硕士研究生,主要研究方向:交通安全、交通行为,E-mail:774832513@qq.com

李慧慧,胡启洲,雷爱国,等. 基于计划行为理论的驾驶员未礼让行为研究[J]. 交通运输工程与信息学报,2020, 18(4): 110-119

(责任编辑:李愈)