中国农村基础教育资源配置水平测度与障碍因素诊断

,b

(曲阜师范大学 a.地理与旅游学院;b.中国教育大数据研究院,山东 曲阜 273165)

1 引言

基础教育在国民教育体系中处于基础性和先导性地位,是提高民族素质的奠基工程[1],资源配置不均是当前我国基础教育发展面临的核心问题[2]。由于长期的城乡二元结构,城乡基础教育资源配置的不均衡已经严重制约了我国义务教育的均衡发展。客观评估我国农村基础教育资源配置水平,诊断其障碍因素,对实现农村基础教育均衡发展,推动乡村振兴战略实施具有重要意义。

国外学者对农村基础教育的研究多以发展中国家为案例地开展:Elena通过实地考察罗马尼亚农村教育的现状,指出了未来农村教育的发展方向[3];Gaddah探讨了基础教育阶段教育补助对加纳农村学校招生的影响[4];Tamayo对智利包容性教育的城乡差别进行了分析[5];Sakaue评价了乌干达农村地区公立学校非正式收费对儿童入学率和选择的消极影响[6];Abayasekara采用复合模型法分析了斯里兰卡农村教育资源配置与学生表现之间的联系[7];Wei研究了我国政府农村义务教育的财政补助政策对农村居民受教育程度的影响效应[8];Tang基于多维概念框架解析了我国农村教师主观幸福感的影响因素[9]。

国内对农村基础教育资源配置的研究多从宏观尺度切入,主要采用定量方法对教育资源配置的公平性与均衡性问题进行分析:闫坤采用基尼系数分解测算了农村义务教育的非均衡发展水平[10];王良健结合基尼系数、锡尔指数和加权变异系数等模型方法研究了我国省际间农村教育资源配置的公平性问题[11];孟晰通过测算省际农村平均受教育年限与教育基尼系数,表明省际教育差距与不平等状况总体呈减小趋势[12];张鹏以农村后义务教育为研究对象,指出我国省际农村后义务教育空间格局存在整体偏低、空间聚集和区域间不均衡的特点[13];赵林通过定量测算认为我国省际间农村基础教育资源配置较为公平,并且逐渐由区域不均衡向区域均衡演进[14]。除宏观尺度外,微观尺度上的农村学校选址、布局优化等问题也成为学者关注的热点[15-17]。总体上,现有农村基础教育资源配置研究多采用单一指标如教育经费、受教育年限等进行衡量,在多指标综合测度方面的研究有待充实和完善,针对农村基础教育资源配置的障碍因素诊断方面的研究尚有深化空间。

本文以我国31个省级行政单元为研究对象(香港和澳门特别行政区、台湾地区除外),通过构建农村基础教育资源配置评价体系,采用熵值法与障碍度模型对我国省际农村基础教育资源配置水平进行了定量测度,并识别其主要障碍因素,为合理配置农村教育资源,实现基础教育均衡发展提供借鉴。

2 研究方法与数据来源

2.1 评价指标体系和数据来源

基础教育是提高全民族素质的基石,农村基础教育作为基础教育的重要组成部分,开展农村基础教育资源配置评价,对合理配置教育资源、解决教育不均衡问题具有重要意义。本文在参照王良健[11]、赵林[14]、翟博[18]等构建的教育资源评价体系的基础上,从投入角度出发,结合数据可获取性原则,从经费投入、人力投入和物力投入三方面构建了包含3个一级指标、7个二级指标和14个三级指标的农村基础教育资源配置水平评价体系(表1)。研究所选取的基础教育阶段主要为农村小学与普通中学两阶段,以我国31个省级行政单元为研究对象,数据来源于2016年的《中国教育统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。

表1 农村基础教育资源配置水平评价体系

2.2 研究方法

熵值法和与多目标加权求和法:对我国农村基础教育资源配置水平进行测度,首先需要对指标的原始数据进行标准化处理,以消除量纲的影响,本文采用极值标准化方法进行无量纲变换。为了克服人为确定权重的主观性,并有效解决多指标间的信息交叉问题,采用熵值法进行权重确定。在数据标准化和熵值法确定指标权重的基础上,本文采用多目标加权求和法计算得到农村基础教育资源配置水平指数,具体极值标准化、熵值法和多目标加权求和公式参见相关参考文献[19,20]。

障碍度模型:基于农村基础教育资源配置水平测度结果,为了诊断影响农村基础教育资源配置水平提升的障碍因素,本文采用障碍度模型进行障碍因素诊断。具体方法采用“因子贡献度、指标偏离度、障碍度”3个指标来识别出阻碍我国农村基础教育资源配置水平提升的因素。其中,因子贡献度(Uij)表示各指标对总目标的影响程度;指标偏离度(Vij)为操作指标的标准化值与1的差值;障碍度(Mij)表示单项指标和维度指标对农村基础教育资源配置水平的影响,即为障碍指标的计算结果。计算公式为[21,22]:

因子贡献度计算公式:

(1)

指标偏离度计算公式:

(2)

障碍度计算公式为:

(3)

式中,M为操作化指标障碍度;m为维度内指标个数。根据上式中障碍度的大小可判定影响农村基础教育障碍因子的主次关系以及各障碍因子对农村基础教育的影响程度。

探索性空间数据分析:本文主要利用探索性空间数据分析方法(ESDA)对农村基础教育资源配置空间集聚状况进行分析,探索性空间数据分析主要有全局空间自相关和局部空间自相关两种测度方法[23,24]。全局空间自相关主要判断要素属性数据的分布是否有统计上的集聚或分散现象的存在,通常用全局Moran′s I指数来表示;局部空间自相关指数用来衡量每个空间要素或属性在局部的相关特征,通常借助LISA集聚图进行分析。探索性空间数据分析的计算公式见相关文献[25]。

3 结果及分析

3.1 农村基础教育资源配置水平评价结果

我国省际农村基础教育的资源配置水平差异显著,总体水平偏低。结合熵值法赋权及多目标加权求和可得到2015年我国各省区农村基础教育资源配置评价结果(表2)。采用系统聚类将我国31个省区单元农村基础教育资源配置水平分为高水平、较高水平、中等水平、较低水平和低水平5种类型。

表2 农村基础教育资源配置水平计算结果

由表2计算可知,我国农村基础教育资源配置水平均值为0.2702,总体上处于较低水平类型,说明我国农村基础教育资源配置状况有待进一步改善。省际之间教育资源配置水平存在显著差异,基础教育资源配置水平最高的北京市评价指数为0.7915,配置水平最低的河南省仅为0.0463,最高得分是最低得分的17倍多。统计各配置水平类型的省区数量占比,发现我国省际农村基础教育资源配置水平具有明显的“首位分布”特点。高水平类型的省区仅有北京1个,中等水平、较低水平和低水平类型的省区比重较大,分别占25.8%、38.7%、22.6%,3种类型合计占比达87.1%,表明我国省际农村基础教育资源配置呈现出“类金字塔”结构。即处于塔尖的高水平省区较少,多数省区处于中等水平的塔基,未来应不断改善处于中低水平省区的基础教育配置状况,实现省际教育资源配置结构由“金字塔”向“纺锤型”结构转变。

3.2 我国农村基础教育资源配置空间格局

总体格局分析:根据聚类结果,绘制出我国农村基础教育资源配置空间格局与全局趋势(图1)。

图1 我国农村基础教育资源配置空间格局与全局趋势

由图1a分析可知:整体上我国农村基础教育资源配置空间上呈“H”型格局特征,即沿海省区(鲁苏沪浙闽粤琼)构成“H”字型的左侧一竖,长江流域省区(川渝鄂皖)构成“H”字型的一横,东北(黑吉)与华北(内蒙古)部分省区构成“H”字型的左侧一竖,低水平省区则分布在“一横两竖”的中间地带。尤其值得注意的是,农村基础教育资源配置不同类型呈现集中连片分布的特征,邻近省区间可能存在空间关联。就各配置类型的空间分布而言,高水平类型与较高水平类型主要分布在华北(北京、内蒙古)、东北(黑龙江、吉林),中等水平类型分布在长三角(上海、浙江)、西北(陕西、新疆)、华北(山西)、东北(辽宁)、华南(海南)等部分省区,较低水平类型则呈连片分布状态,主要分布在西南(四川、重庆)、西北(甘肃、青海和宁夏)、华东(山东、江苏和安徽)、华南(广东、福建)部分省区,低水平类型形成南北两个片区,其中南部片区主要分布在湖南、江西、云南、广西和贵州,北部片区则分布在河北与河南两省。从图1b可知我国农村基础教育资源配置水平的全局趋势:在东西方向上,农村基础教育资源配置呈现出东西高、中部低的“U型”特点,且东部略高于西部;在南北方向上,农村基础教育资源配置呈现出南北高、中部低的特征,且北部显著高于南部,全局趋势格局整体呈现出四周高、中部低的格局特征,即农村基础教育资源配置全局趋势上在中部地区形成低水平的“塌陷区”。

空间自相关分析:根据农村基础教育资源配置水平测度结果,采用Geoda软件可计算得到我国农村基础教育资源配置水平的Moran′s I指数为0.2365(图2a),表明我国省际农村基础教育资源配置在空间分布上并非完全随机分布,而是存在显著的全局空间自相关特性,不同配置类型在空间分布上呈现空间聚类模式。即农村基础教育资源配置的高水平类型趋于集聚,低水平类型也趋于集聚。由于全局Moran′s I指数仅能反映我国省际农村基础教育资源配置的整体水平差异与全局的相关性,无法表现出具体在哪些区域存在高值集聚或低值集聚。为了揭示局部关联特征,本文采用Moran散点图与LISA集聚图研究农村基础教育资源配置的局部空间集聚特征,将全国31个省区分为高—高(H—H)、低—高(L—H)、低—低(L—L)和高—低(H—L)四种空间集聚模式。由图2b可知,属于高—高集聚模式(H—H)的省区有6个,占比为19.4%,分布在山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江和上海;属于低—高集聚模式(L—H)的省区有6个,占比为19.4%,分布在天津、河北、江苏、甘肃、青海和宁夏;属于低—低集聚模式(L—L)的省区数量最多为13个,占比为41.9%,分布在安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南;属于高—低集聚模式(H—L)的省区有6个,占比为19.4%,分布在北京、浙江、海南、西藏、陕西和新疆。整体而言,低—低集聚模式占比最高,其他三类集聚模式数量相当,基础教育资源配置的低—低空间俱乐部趋同特征最为显著。就四种空间集聚模式的空间分布特征而言,高—高集聚主要在东北、华北及长三角;低—低集聚则连片分布在华东、西南、华中等地区,高—低集聚与低—高集聚类型则散布于高—高集聚与低—低集聚的过渡地带。

图2 我国农村基础教育资源配置的Moran′s I散点与LISA集聚图

3.3 农村基础教育资源配置水平障碍因素诊断

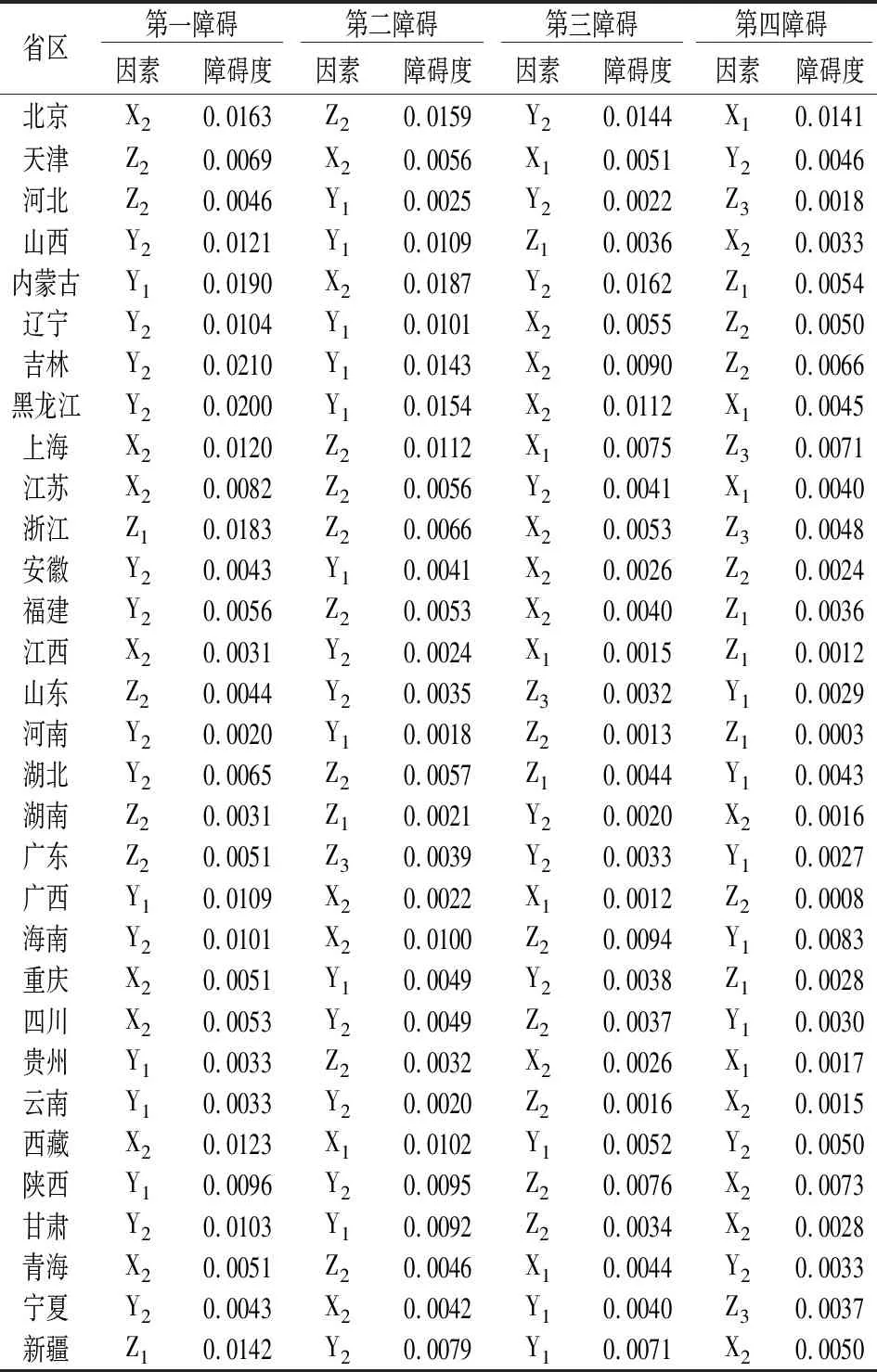

根据障碍度计算公式,可计算得到2015年我国各省区农村基础教育资源配置水平的障碍度值,进而整理出各省区农村基础教育资源配置水平的主要障碍因素(表3)。由表3可知,就各障碍因素的出现频次而言,出现频次较高的指标有X2(生均教育事业费)、Y2(专任教师比)、Y1(师生比)和Z2(生均图书数),说明上述4项指标是在全国层面上影响各省区农村教育资源配置水平提升的障碍因素;就影响各省区农村基础教育资源配置水平的第一障碍因素而言,主要包括:Y2(专任教师比)、X2(生均教育事业费)、Y1(师生比)、Z1(生均校舍建筑面积)和Z2(生均图书数),其中Y2(专任教师比)的影响范围最广,涉及到11个省区。

就农村基础教育资源配置水平评价一级指标而言,财力投入方面,X2(生均教育事业费)是影响北京、上海、江苏、江西、重庆、四川、西藏和青海等8个省区农村基础教育资源配置提升的第一障碍因素,加大教育经费投入力度,提高生均教育事业费用是缓解上述8个省区农村基础教育配置压力,提升其配置水平的重要手段。人力投入方面,Y1(师生比)是影响内蒙古、广西、贵州、云南和陕西5个省区农村基础教育资源配置水平提高的第一障碍因素,说明这5个省区师生比偏低,可通过增加教师数量,提高师生比例来提高农村基础教育配置水平;Y2(专任教师比)是阻碍山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、河南、湖北、海南、甘肃和宁夏等11个省区农村基础教育资源配置的第一因素,这11个省区专任教师比例偏低,影响了农村教育资源配置水平,有效增加专任教师数量,提高专任教师比例是改善上述省区农村基础教育资源配置现状的重要举措。物力投入方面,Z1(生均校舍建筑面积)是浙江和新疆两个省区农村基础教育资源配置水平的第一障碍因素,说明未来两个省区应加大校园硬件基础设施建设力度,改善办学基本条件,进一步优化其教育资源配置状况;Z2(生均图书数)是天津、河北、山东、湖南和广东5个省区农村基础教育资源配置的第一障碍因素,因此提高普通中小学生均图书数量是推动这5个省区基础教育状况改善的重要途径。

根据表3中4个障碍因素得分的差异特征,将我国31个省区分为不同的障碍模式。其中,河北、江苏、浙江、广东、广西和新疆6个省区为单系统障碍模式,第一障碍因素在4个障碍因素中占据最大比重,其他因素的障碍作用较小;山西、辽宁、吉林、上海、安徽、西藏和甘肃7个省区为双系统障碍模式,第一、二障碍因素在总障碍因素中占据重要地位;内蒙古、黑龙江和河南3个省区为三系统障碍模式,第一、二、三障碍因素对总障碍度均有较大影响;北京、天津、福建、江西、山东、湖北、湖南、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、青海和宁夏15个省区为四系统障碍模式,即4个障碍因素在总障碍度中贡献相当。由此可见,在4类障碍模式中,四系统障碍模式占比最大,三系统障碍模式比例最小。

表3 2015年我国各省农村基础教育资源配置的障碍因素

4 结语

农村基础教育均衡对于全国教育均衡的实现具有重要意义。本文通过构建农村基础教育资源配置水平评价体系,采用熵值法与多目标加权求和法测度了我国31个省级行政单元农村基础教育资源配置水平,运用空间探索性数据分析方法分析了农村基础教育资源配置的空间格局特征,采用障碍度模型诊断了主要障碍因素。

主要结论为:①我国农村基础教育资源配置水平总体偏低,省际农村基础教育资源配置具有明显的“首位分布”特征,且省际间差异显著,表明在教育强国战略与乡村振兴战略的背景下,不断提高农村基础教育资源配置水平,缩小区域差距,有效推进农村基础教育均衡发展是未来国家教育政策的重点。农村基础教育资源配置全局趋势上呈现出四周高、中部低的格局特征,中部地区形成低水平的“塌陷区”;农村基础教育资源配置高水平类型与较高水平类型主要分布在华北(北京、内蒙古)、东北(黑龙江、吉林),低水平类型形成南北两片区,其中南部片区主要分布在湖南、江西、云南、广西和贵州,北部片区则分布在河北与河南。我国农村基础教育资源配置存在显著的全局空间自相关特性,其中高—高集聚主要分布在东北、华北和长三角;低—低集聚连片分布在华东、西南、华中等地区,高—低集聚与低—高集聚类型散布于高—高集聚与低—低集聚的过渡地带。②障碍因素诊断方面,生均教育事业费、专任教师比、师生比和生均图书数是影响各省区农村教育资源配置水平提升的主要障碍因素,且阻碍教育资源配置水平提升的因素在省际之间存在显著差异,表明在未来改善农村基础教育资源配置的过程中,需要根据不同省区的关键障碍因素,在财力、物力和人力投入方面针对性地采取对策,实现农村基础教育的优质均衡发展。根据障碍因素的差异,可以将我国31个省区分为单因素、双因素、三因素与四因素障碍模式4种类型,其中四因素障碍模式数量最多,三因素障碍模式数量最少,表明多数省区在提高农村基础教育资源配置水平方面的短板较多,推进农村基础教育的优质均衡任重道远。

依据核心结论,得出两点政策启示:①由于我国省际间农村基础教育资源配置存在显著差异,未来应在推动基础教育从规模增长向质量提升转变的大背景之下,建立跨区跨省的协调机制,促进区际、省际农村基础教育的均衡发展。②障碍因素诊断表明阻碍教育资源配置水平的因素存在省区差异,在制定教育振兴战略过程中要因地制宜、分类型区别对待,精准破解障碍因素,切实提升农村基础教育资源配置水平。