西藏城市住房制度改革与城市人居环境改善

何一民 李捷

[摘要]住房是人居环境居住系统当中的核心要素,对住房需求的满足及房屋质量、居住环境的优劣也是城市宜居性的重要体现。改革开放后,住房制度的改革与房地产市场的发展也带动了房屋建设水平的提高,现代化住宅的建筑技术、房屋设计、新型材料的普遍应用,使西藏城市住房与内地城市住房在质量上趋同,普遍具备较好的采光、采暖、防水、隔音等功能,更好地提升了居住的舒适度和安全性。现代化厨卫设施的普及让居家生活更为便倢和卫生,藏族民众的卫生观念、健康意识也随之提高,清洁燃气、太阳能等家用能源的普及还促进了城市生态环境的保护,而社区环境也更加舒适和安全,城市宜居水平得到长足的发展,西藏民众的居住变得更加舒适,城市人居环境也因此得到发展。

[关键词]西藏城市住房制度改革;人居环境;改善

中图分类号:C952文献标识码:A文章编号:1674-9391(2020)04-0103-08

基金项目:国家社科基金重大招标项目“20世纪中叶以来西藏城市人居环境发展变迁研究”阶段性成果。

作者简介:何一民,四川大学历史文化学院教授,博士生导师,研究方向:近代史,中国城市史;李捷,四川大学历史文化学院博士生,研究方向:近代史、中国城市史。四川成都 6100641978年中国开始实施改革开放政策,国家发展重心向经济建设方面转移,为了进一步适应市场经济的发展,住房制度改革也随之在全国范围内开始实行。西藏住房制度改革基本上和全国各省区同步进行,住房制度改革推进了住房分配向着商品化和社会化方向发展,住房管理制度也逐步健全,大规模地商品房建设,不仅使城市广大居民的住房需求得到满足,而且还有极大地提升了房屋质量,新式住宅更加坚固耐用,室内面积不断增大、住宅功能更为齐全,另外社区环境也愈加优美,这些方面都在改善着西藏城市的“居住”功能,使城市的宜居性越来越强。有关西藏住房制度与城市人居环境的研究十分薄弱,更缺乏从历史视角来考察分析。2020年1月,检索CNKI数据库,有关“西藏住房”的文章不到30篇,有关“西藏城市人居环境”的文章不足10篇。这说明当今学界对西藏城市住房与人居环境研究的论文还不够多。住房作为居住系统的核心要素,对西藏城市人居环境的发展变迁产生了极为重要的影响。本文试从改革开放后西藏住房制度的改革和城市住房的变化等方面来考察居住条件的改善对城市人居环境的影响,从而来观察西藏经济社会发生的重大变化。

一、西藏城市住房制度改革与人民群众住房需求的满足

居住是人类生存发展最基本的需求之一,而对城市中各类人群居住需求的较好满足不仅是城市居住功能发展的体现,同时也是衡量城市人居环境建设的重要指标。[1]改革开放以来西藏住房制度发生了根本性的改变,从分配制向市场化为主的多元体制发展,商品房供应充足,住房保障体制也更加完善,城市居民的住房需求不断得到满足,从而有效地促进了城市人居环境的发展。

(一)住房制度改革推动了西藏房地产市场的发展,较好地满足了居民的基本居住需求

改革开放后,西藏住房制度的改革带动了房地产市场的兴起,早期的房地产主要是在各重要城市以政府的力量来建设现代居民社区,分配方式方面发生一定变化,引入了一定的市场方式,用以解决居住问题。[2]从1984年开始,拉萨市陆续建设了“团结新村、扎吉/新村、厦吉焦、达孜仓、雄岗林卡、噶玛滚桑、雪村新居”[3]等10多个现代新型居住社区。这些居住社区的建设方式具有一定的过渡形态,如团结新村建设总投资达3600多万元,总建筑面积57600多平方米,占地17万平方米,先由政府出资建房,然后再由用房单位购买,单位再以转卖或出租等方式来安置本单位的干部职工,这类方式占主要部分,有920户,另有私建公助房90户,仅占总户数的8.9%。[4]31团结新村的建设较好地适应了当时西藏的区情,为大家所接受,并较好地满足了当时部分城市居民的住房需求;其后,西藏按此方式相继建设了多个新型社区。“从1985年到1990年的十余年间,自治区用于住宅建设方面的投资达70668万元,建成住宅总建筑面积达221.79万平方米,这在一定程度上有效地解决了离退休干部职工的住房问题,也有效地缓解了干部职工住房紧张的状况。”[4]31

20世纪90年代以后,西藏房地产事业兴起,除了本地的国有和民营房地产企业外,外地房地产企业也陆续被引入到西藏各重要城市,从而使城市住房总量增加,更多民众的住房需求得到满足。“据不完全统计,1998年,西藏自治区住宅建设面积达13.98万平方米,售房率达80%以上,全区住房公积金达8000多万元,推进了住房的商品化和社会化进程”。[5]到2000年底,拉萨市房地产公司“已累计开发住房面积21.1万平方米,总投资2.77亿元”。[4]31同年“住宅房屋竣工面积40.95万平方米,全市办理交易过户手续329宗,交易额达2203万元”。[2]2014年,西藏自治区房地产房屋竣工面积达52.47万平方米,其中商品房住宅销售面积53.64万平方米,而2002年这两项仅为16.16和14.66万平方米。[6]同时,住房二级市场不断得到发展,“二手住房市场逐步成为解决城镇居民住房问题的重要方式,住房租赁市场日益成为住房供应体系的重要组成部分,形成增量与存量住房联动发展的市场消费格局。”[7]由此可见,随着住房制度改革和房地产市场的发展,越来越多的西藏城乡居民可以通过商品房购买、租赁等方式来满足住房需求。

(二)住房制度的改革推动了保障性住房的建设,满足了更多的民众,尤其是困难民众的住房需求

保障性住房建设为了解决中低收入家庭的住房困难,由政府所提供的“限定标准、限定价格或租金的住房,一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成”。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。因而保障性住房的建设是城市人居环境的重要评价指标,[1]也是“宜居城市”建设的重要内容。如2011年深圳市在打造“宜居城市”,即将推进保障性住宅产业化发展作为主要内容之一。[8]绍兴市建设生态宜居城市也将“扩大保障性住房的对象范围,推进廉租房、经济适用房建设,不断完善城镇保障性住房体系”作为重要指标。[9]全球宜居城市新加坡早在20世纪90年代就为“90%的低收入者和6%的中等收入者”提供了保障性住宅。[10]改革開放后西藏自治区政府和各级城市政府也不断深化保障性住房政策,加大保障性住房建设,并取得了巨大的成就。

第一,各城市保障性住房建设速度加快,规模不断增长。

拉萨市于1996年启动安居工程,年度计划投资1173万元。最初试点选址为“桑钦东路东侧广播天线区的东西侧各一块地,共计200亩,其中西侧40亩,东侧160亩”。这是西藏保障性住房建设的起步阶段的第一次大规模建房,取得很好的效果。其后,国家加大了对西藏保障性住房建设的投入,从1996年到2000年,国家在拉萨市“投资3亿多元,修缮改造危房、新建住宅,统建小区、规划自建小区、开发三期安居小区、开发商业一条街等共150万平方米,拉萨市民人均11平方米。” [2]720 1997年山南地区成立安居工程领导小组,在中央财政支持下于1997年和1998年分别实施第一批和第二批安居工程,建筑面积分别为11660平方米和9688平方米,建房户数分别为53户和32户。[11]2012年山南市所辖12个县和一个地直单位共建设保障性住房8051套(户数),总建筑面积50万平方米,其中包括廉租房742套,公共租赁住房1066套,周转房2338套,维修改造房屋2501套,棚户区改造1404套。 [12]

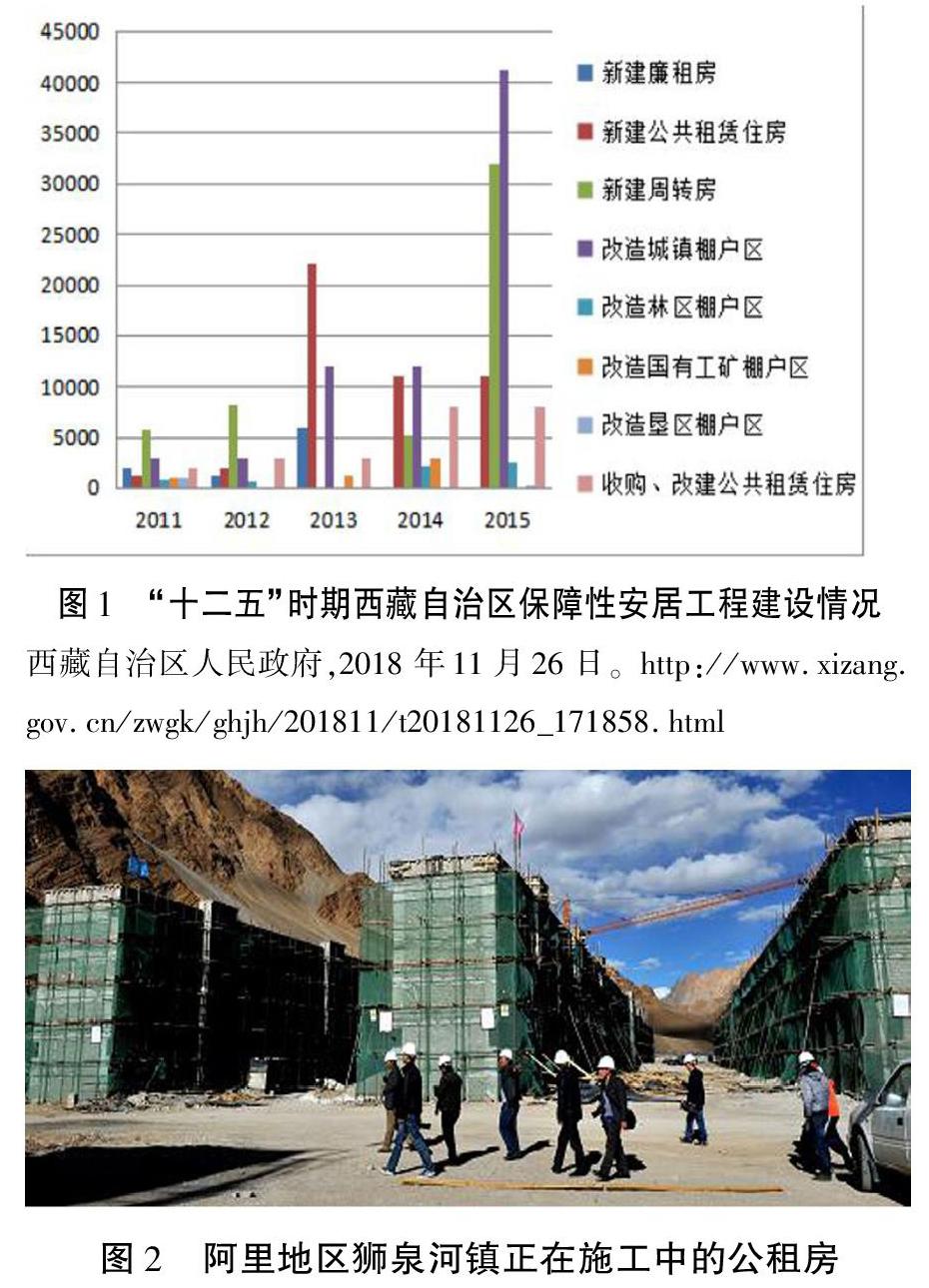

为了更好地解决困难群众的居住问题,西藏自治区于2007到2008年安排在各地(市)建设第一批廉租房,共4564套,总面积约35万平方米。“十一五”规划期间,国家投资15亿元在西藏各地市和各县、乡、镇建设周转房约1.4余万套。[13]2013年底,西藏自治区已建设完成“廉租房2万套、公共租赁房2.82万套,改造各类棚户区2.29万户。”[14]“十二五”规划期间,西藏“全区实施各类城镇保障性安居工程21.54万套(户),总投资167.77亿元。”[15]从以上统计数据可见,从1990年代以来西藏城镇保障性住房建设速度和规模都得到了巨大的提升。

第二,更多的群众和困难家庭得到了居住保障。

随着保障性住房建设的发展,更多的困难群众的住房得到改善。到2014年下半年,已解决了西藏城镇“低收入家庭2万户,6万多人的住房困难问题”。[16]“十二五”规划期间,西藏基本建立起了城镇住房保障体系,其中“低保家庭实现‘应保尽保,城市环卫工人等中等偏下收入群体住房困难问题得到有效改善,在城镇稳定就业的进城务工人员逐步纳入公共租赁住房保障范围,老城区棚户区居民住房条件和附属设施及环境得到明显改善。”[15]如2018年拉萨市绕赛社区居民陈建民和米玛央吉“夫妻俩分到了一套84平方米的廉租房”。[17]政府还为他们解决了工作问题,让他们的生活和居住都得到了保障,这是西藏人居环境建设“以人为本”宗旨的重要体现之一。

(三)人均住房面积和居住消费水平得到快速增长,城市宜居性提升。

改革开放以来,西藏城镇住房制度的改革带动了城市人均住房面积的快速增长和居住消费水平的大幅度提高,城市的宜居性因此得到提升。

第一,西藏城市人均住房面积上有很大的改善。西藏和平解放初期,城镇居民人均住房面积不足3平方米。[18]改革开放初期(1981年)西藏城镇人均住房面积增长到13.4平方米。1993年西藏城镇居民平均住房面积增至14平方米。[4]29 2000年再增至19.86平方米。[19]2018年西藏城镇居民平均住房面积达到了32.05平方米,[18]位居全国各省区前列,超过了全国城镇居民住房标准值26平方米/人的水平。[20]西藏和平解放以来城镇人均住房面积的持续增长,反映了西藏城镇居民居住条件的不断改善,越来越多的城镇居民的住房条件得到根本性的改善,体现了改革开放以来西藏城镇住房发展对西藏城市人居环境改善的重大贡献。

第二,在居住消费水平上也有很大的提升。1990年,西藏自治区城镇人均居住消费为27元,[19]1282000年增长到340元,2015年达到3589元。[21]1332002年,西藏自治區城镇商品房销售额为2.5亿元,2015年增长到21.1亿元。提高了8.44倍。[21]70-71从2013到2016年,西藏自治区“房地产销售从25.4万平方米增长到316.7万平方米。”[22]以上统计数据的增长充分说明西藏居民越来越有能力去改善自身的居住条件。当城市居民有能力且有选择的去购买适应自身需求的住宅设施时,说明他们对这座城市的居住适宜性是较为满意的,由此也说明城市发展的可持续性较强,适宜居住性和可持续性都是宜居城市的重要特征之一。P.Evans(2002)认为“城市的宜居性概念包含两个方面的含义。适宜居住是其中之一;宜居城市还应该符合生态可持续发展的要求。”[23]因此有理由说,改革开放以来西藏住房制度的发展有效地推动了城市居住适宜度的提升和人居环境的发展。

二、住房制度改革与城市人居环境的改善

改革开放后,西藏自治区的经济发展速度加快,住房政策得到进一步改革和深化,推动房地产市场的快速发展,先进的房屋建造技术和建筑材料得到广泛的应用,住宅质量不断得到提升,内部设施更加齐全,社区环境也更为优美,人们的居住生活变得舒适而便捷,城市人居环境水平大大提升。

(一)住房设计、建筑技术和材料都出现巨大的进步,房屋质量大幅度提高,整体居住水平和宜居性获得巨大提升

改革开放后西藏城市住房质量逐步得到提高,据统计,从1982年到1993年间,西藏自治区累计投入资金11.67亿元进行住房建设,包括新建和改建房屋设施,“这一时期建造的住房主要为钢筋混凝土结构的单元套房,在建筑设计上注重民族特色、城市整体规划和公共设施的逐步配套,利用太阳能采光、采暖的新型技术、采用新型建筑材料,改善了城镇职工和居民的居住环境和居住条件。”[4]29“1976年前,西藏住宅建筑多为‘兵营式的单间平房。”[24]

改革开放以后,钢筋混凝土结构的住宅和单元套房式的户型设计逐步取代了过去传统的土坯平房或棚房。新式住宅与过去的住房相比,更加坚固耐用,更为宽敞明亮,保暖性和隔音性都大大提高,从而使居住的舒适度和安全性得以提高。如1990年代初拉萨市建设的“雪新村”住房就采用砖混结构和“一楼一底”或三层的住宅设计,取代了过去旧“雪村”破旧、低矮的土坯房屋。[25]“雪村人住上了宽敞、整洁、明亮的房子,上下水道、电灯、厕所一应俱全”,居住幸福感有了显著的提升。[26]

2000年,西藏城城镇住宅外墙体的钢筋混凝土材料构成比例超过了全国的平均水平,砖石结构墙体也接近全国平均水平(参见表1)。

地区钢筋混凝土砖石木、竹、草其他合计9.6129.8144.4416.14城市39.6748.189.172.98镇25.238.624.312.34乡村2.0425.4553.6218.84全国14.5567.356.5211.58资料来源:朱向东《世纪之交的中国人口西藏卷》,中国统计出版社,2005年,第223页。

21世纪以后,西藏各主要城市的住宅建设水平和质量更是有较大的提高,如2006年山南市启动建设位于人民医院西侧的民心小区工程,共建公寓式房屋160户,“每户建筑面积60m2,两室一厅,地上五层,砖混结构,建筑高度16m,抗震设防烈度七度”。[27]这些房屋建筑结构和户型设计都采用了当时最先进的设计理念,其建筑的安全性更是得到高度重视。2011年藏北那曲镇开始设施安居工程,共设计了8种安居户型,“面积从72.8平方米到251.9平方米不等,采用钢筋框架结构,基础采用柱下独立基础。”[28]从而将那曲镇的居住提高到一个新的水平,那曲人彻底告别那种质量低下非常不适合人居的土坯房,“饱受出行、卫生、饮水等难题困扰的(那曲)老城镇居民,将住上配套完备、设施齐全的现代化住宅”[28]。藏北高原那曲镇的人居环境建设出现跨越式改善。

改革开放以后,随着交通的发展和现代工业的兴起,西藏城市房屋建设开始广泛采用新型建筑材料,并逐步形成了“具有西藏资源优势的优质水泥、木材、石材、石灰及内地引进的新型材料及制品相互并存的建材工业体系”[4]176。2002年,西藏的各类新型建材企业已发展到10余家。[29]新型建材包括屋面防水材料、木地板、塑钢门窗、太阳能设备等,如今这些新式建筑材料已被广泛地应用到城镇居民住房建设之中。如塑钢门窗已在新式单元公寓中广泛采用,从而提升了房屋的保温性并具备较好的降噪功能;另外,“新型的屋面防水材料APP、ABS等在建筑中充分使用,使屋面防水处理技术达到了较高水平”。[4]178彻底解决了过去居民房屋经常漏雨的状况。由于西藏地区气候较为寒冷,但光照充足,这为因地制宜地采用房屋太阳能应用创造了条件,[30]2017年“被动式太阳能暖房”广泛应用于西藏各城市住宅、学校、机关办公楼等建筑当中,推广面积约42万平方米,[31]“据测算被动式太阳房比普通房屋冬季室内温度提高5到10摄氏度”。[31]这就提升了住宅居住的舒适度,同时还利于环保。

(二)住宅内部厨卫设施配备更加完善,家居生活更加便捷和环保,群众卫生观念不断进步

改革开放以后,随着新式建筑的普及,人们的消费观念和生活观念发生重大变化,城镇房屋宅中的厨卫设施得到普遍发展和不断完善。

第一,室内厨卫设施不断完善,住宅功能更加齐全。

改革开放后,西藏城市新建设的住宅“设计质量和建筑标准都有明显提高,逐渐向功能较为齐全的单元楼房和别墅住宅方向发展”。[4]29越来越多的新式住房开始增添如厨房、卫生间等住宅内部生活空间和设施。[24]169到2000年住宅室内配有厨房的家庭比例占到34.9%,住宅内设有厕所的家庭占到了33.3%,[32]如下表所示。

进入21世纪以后,西藏拉萨、日喀则、山南等城市新建住宅室内普遍设计有现代化厨房、卫生间,其相关配套设施也非常齐全,与内地城市相差无几。[33]笔者于2019年于西藏调研期间实地走访了拉萨林周县机关干部宿舍楼和部分居民住宅,每家每户都拥有独立的水冲式厕所和现代化厨房,居家生活非常方便。当下西藏还有一部分小城镇或者藏北农牧区家庭的厨卫设施还较为缺乏,但主要城市住宅的相关设施整体发展水平已有巨大的进步,越来越多的藏族民众享受到了现代化生活配套设施所带来的舒适,如拉萨老城区居民仓决一家13口人于旧城改造时,“分了近200平方住房楼,房屋从早到晚沐浴着圣洁的阳光,自来水从天而降,清甜纯净,厕所独户拥有,电灯电话,楼上楼下,中央和西藏新闻当天就可通过电视收看到”[34]。近年来,西藏城镇住宅功能越来越齐全,人们家居生活的舒适度和幸福感与过去相比得到了显著提升。

第二,现代化厨卫设施让家居生活更加便捷、舒适和环保,促进了人们卫生观念的进步。

如今西藏家庭厨房当中自来水设施的普及不仅省去了取水的不便和麻烦,也避免了使用不洁水源煮饭或饮用而生病等的问题。特别是厨房燃气设施的普遍采用,减少了牛熼、煤炭等燃料做饭取暖带来的不便和污染,促进了城市生态环境的改善。到2018年底西藏已有“10萬余户居民用上了清洁能源天然气”[35]。太阳能灶如今也被广泛应用,这进一步促进了西藏生态宜居城市的建设。越来越多的藏族民众接受室内卫生间和卫浴设施使用更体现了卫生观念的变化和进步,如2002年拉萨策美林居委会就社区住宅卫生间改造进行了民意调查,“涉及维修改造的居民中,有30%决定在室内修建水冲式厕所。”[36]在拉萨市民当中,对室内厕所也出现了新老两代人的不同反应,“市民旺堆的两个孩子则认为室内厕所既方便、又干净,一致拍手称赞……‘无论对水冲式厕所,还是对引厕入室的反对,父母都是处于传统的观念。旺堆说。”[36]而且如今更多的藏族居民也开始接受刷牙、沐浴等现代化卫生理念,如藏族小学汉语教材的课文《小格桑》中就描述到“小格桑是一个勤快的学生,……她跑步回来先洗脸、刷牙、再背诵课文。”[37]298藏族年轻人也不再像祖辈那样每年仅清洁身体一两次,而是逐渐有了经常沐浴的习惯,据统计2003年西藏城镇每百户家庭已拥有22台淋浴热水器。[38]藏族妇女赤列“每星期洗一次头,洗一次衣服;而女儿德吉每星期用黑芝麻香波等洗发用品洗头2~3次,每天都要换洗衣服。”[37]304卫生观念的进步是西藏城市人居环境发展的重要体现。

(三)现代化社区为人们提供了优越的居住环境,较好地促进了西藏城市宜居性的提升

第一,社区环境更加优美,社区安全得到保障。

在社区环境建设上,改革开放前西藏城市当中除了部分机关单位、学校、医院的居住区条件较好外,大部分社区的居住环境都较差,如房屋陈旧、绿化不足、街道脏乱差。改革开放后新建社区的环境则发生了巨大的变化,如“雪新村”社区在20世纪90年代建设之初就对房屋、道路进行统一设计规划,还开展绿化工作,“1996年居委会出资9072元购买了树种,由党团员义务在新村小区的各人行道上种了756棵柳树。”[39]经过十几年的发展,如今“雪新村”社区除了规划整齐的现代化藏式住宅,还有着坚固美观的混凝土路面,绿色植被有专人定期维护,绿化面积达8092平方米以上。[40]目前,西藏大多数城市社区的环境已得到了相当大的改善。如今西藏城市社区建设“从原来粗放式、集约化程度低、科技率低、能耗高的一楼一底安居园式住宅小区正逐渐向节能、省地、科技含量高、居住环境好的住宅小区转变。”[41]在社区安全建设上,改革开放后社区治安水平不断进步。20世纪90年代后,西藏自治区开展“安全文明小区”创建工作;进入21世纪以后还推行了“社区警务战略”;近些年西藏部分社区还“以社区治安为依托,大力开展创建‘和谐社区活动”。[42]西藏各个城市社区治安水平明显提升,人们的居住安全性有了极大的提升。

第二,现代化社区及新式住宅促进了城市整体宜居性的提升。如2012年昌都市通过实施旧城改造工程,使大部分危旧住宅为现代化公寓式住宅所取代,这些房屋的建造质量不仅标准高,而且其室内室外设计也十分先进,使宜居性大大提高,市民白玛感叹到:“过去,住在棚户区,天晴扬灰落雨漏水的日子跟眼前的生活真称得上是天壤之别。”[43]据统计,昌都旧城改造后,“1300多户居民住进了新家,拆迁房屋总面积达27万平方米”。[43]这较好地促进了昌都城市面貌的改善,“现在的昌都,建起了高楼大厦、坚固结实的桥梁和干净整洁的街道,一条柏油路直通到强巴林寺,路边的朝佛群众再也不用捂住抠鼻遮挡灰尘。”[44]近年来昌都还成功创建了“自治区级卫生城市和园林城市”。[45]“一个‘工业发达、商贸繁荣、布局合理、配套齐全、功能完备、环境优美的藏东新城正展现在世人面前。”[44]

三、结语

综上所述,改革开放以来西藏自治区住房制度通过不断深化改革,逐步由过去的单位实物分配方式向社会化商品房购买方式转变。西藏住房制度的改革推动了西藏房地产市场的发展,房地产企业在住宅建设当中的主体作用越来越明显,住宅建设速度更快、规模更大,这较好地解决了西藏城市住房供给不足的矛盾,不断地满足了西藏民众的对住房的需求,住房供给方式也更加灵活化和人性化,人们的居住观念也不断改变,住房选择更加自由,居住质量也不断提升,人均住房面积和居住消费水平大大提高,房屋利用率和宜居性也得到提高。另外,随着住房保障制度的建立健全,廉租房、经济适用房、安居工程等保障性住房建设规模不断扩大,有效改善了困难群众家庭的住房条件。

住房制度的改革与房地产市场的发展也带动了房屋建设水平的提高,现代化住宅的建筑技术、房屋设计、新型材料的普遍应用,使西藏城市住房与内地城市住房在质量上趋同,普遍具备较好的采光、采暖、防水、隔音等功能,更好地提升了居住的舒适度和安全性。现代化厨卫设施的普及让居家生活更为便倢和卫生,藏族民众的卫生观念、健康意识也随之提高,清洁燃气、太阳能等家用能源的普及还促进了城市生态环境的保护,而社区环境也更加舒适和安全,城市宜居水平得到长足的发展,西藏民众在住房方面的幸福感和获得感有较大的提高,普遍有着安居乐业、社会和谐的认同。

西藏的住房系统发展也经历了从极度落后到先进的转变,城市的宜居性获得空前的发展。但当前还不能满足已经取得的成绩,仍需继续努力将西藏的住房建设工作更紧密地与“以人为本”的城镇化发展道路相结合,真正为西藏群众创造出更加舒适、便捷、环保的高品质住宅系统,并有效促进西藏城市的绿色可持续发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.中国人居环境奖评价指标体系[Z],2016-5-20.

[2]拉萨市地方志编纂委员会.拉萨市志[M].北京:中国藏学出版社,2007:721.

[3]马戎.西藏社会发展研究[M].北京:民族出版社,2011:211.

[4]西藏自治区地方志编纂委员会.西藏自治区志城乡建设志[M].北京:中国藏学出版社,2011.

[5]刘江.中国地区发展回顾与展望西藏自治区卷[M].北京:中国物价出版社,1999:223.

[6]西藏自治区统計局.西藏统计年鉴 2016[M].北京:中国统计出版社,2016:70-71.

[7]西藏自治区发改委.西藏自治区“十三五”时期住房和城乡建设事业发展规划[Z]. 2018-11-26.

[8]王林生.珠江三角洲城市群年鉴2012(总第3卷)[M].广东人民出版社,2012:160.

[9]当代中国出版社.当代中国城市发展丛书绍兴[M].北京:当代中国出版社,2012:386.

[10]王德利.北京宜居之都建设理论与实践研究[M].北京:知识产权出版社,2012:58.

[11]西藏自治区地方志编纂委员会.日喀则地区志[M].北京:中国藏学出版社,2011:716.

[12]山南市住房和城乡建设局档案室.2012年保障性住房项目建设计划表[Z],2011-05-10.

[13]中国建筑业协会.中国建筑业年鉴 2009[M].中国建筑业年鉴杂志有限公司,2010:368.

[14]黄兴.西藏保障房开工建设量已达全年四成[EB/OL].(2014-06-19)[2019-01-15].http://www.scio.gov.cn/zhzc/8/1/Document/1373295/1373295.htm.

[15]王莉.西藏建成保障性安居工程21.54万套[N].西藏日报,2016-02-23.

[16]丁文文.到2015年末西藏公租房存量将达到近6万套[EB/OL].(2014-09-11)[2019-01-15].http://www.scio.gov.cn/zhzc/8/1/Document/1380734/1380734.htm.

[17]裴聪,央金.绘织住房保障“安居网”[N].西藏日报,2018-06-12.

[18]西藏自治区住房和城乡建设厅.新中国城市七十周年西藏住房城乡建设取得辉煌成就[EB/OL].(2019-10-09).http://www.xzcs.gov.cn/ggtz/27558.jhtml.

[19]西藏自治区统计局.西藏统计年鉴 2001[M].北京:中国统计出版社,2001:125.

[20]任致远.解析城市与城市科学[M].北京:中国电力出版社,2008:306-307.

[21]西藏统计年鉴 2016[M].北京:中国统计出版社,2016:133.

[22]西藏自治区人民政府.西藏建筑业和房地产业发展迅速[N].西藏日报,2017-10- 07.

[23]庞学铨.休闲评论(第3辑)[M].杭州:浙江大学出版社,2011:153.

[24]徐正余.西藏科技志[M].拉萨:西藏人民出版社,1995:169.

[25]索朗曲珍.从雪村到雪新村不只多了个“新”字[EB/OL].中国西藏新闻网.(2012-11-16)[2019-01-11].http://roll.sohu.com/20121116/n357782357.shtml.

[26]中国藏学研究中心社会经济研究所.西藏家庭四十年变迁西藏白户家庭调查报告[M].北京:中国藏学出版社,1996:371.

[27]山南市住房和城乡建设局档案室.山南地区民心小区工程[Z].2006-08-03.

[28]赵书彬,谢伟.那曲镇居民安居工程开工[N].西藏日报,2011-05-27.

[29]雷前治.中國建筑材料工业年鉴2002-2003[M].北京:中国建筑材料工业年鉴社,2004;384.

[30]白玛朗杰,孙勇,仲布·次仁多杰.西藏百年史研究下册[M].北京:社会科学文献出版社,2015:352.

[31]国际金属太阳能产业联盟IMSIA.西藏太阳能发展现状和前景展望[EB/OL].(2017-11-25)[2019-08-10].https://www.sohu.com/a/206639899_99931482.

[32]朱向东.世纪之交的中国人口西藏卷[M].北京:中国统计出版社,2005:224.

[33]拉萨市各楼盘房屋户型图及厨卫设施[EB].https://www.kujiale.com/huxing/lasa.

[34]洋滔.洋滔文集散文精选2[M].北京:团结出版社,2016:162-163.

[35]拉萨10.2万户居民用上了天然气[N].西藏商报,2018-09-12.

[36]尕玛多吉,等.拉萨藏式民居开始安装水冲式厕所[EB].新华网,2002-07-23.

[37]刘志扬.乡土西藏文化传统的选择与重构[M].北京:民族出版社,2006:298.

[38]杨明洪.西藏经济社会跨越式发展的实证研究 [M].北京:中国藏学出版社,2006:274.

[39]中央社会治安综合治理委员会办公室.中国社会治安综合治理年鉴2001-2002[M].北京:中国长安出版社,2003:1341.

[40]杨正林.月月换新颜年年新面貌——拉萨城关区学社区变迁[N].西藏日报,2009-02-18.

[41]金世洵.西藏经济体制改革和对外开放30周年回顾与展望1978-2008[M].拉萨:西藏人民出版社,2008:385-386.

[42]朱新林,田旭.西藏城镇社区治理[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2014:235.

[43]《牵手新地标迈进新时代》联合采访报道组.昌都:旧城改造换新颜幸福宜居新出发[EB/OL].(2018-09-19)[2019-08-10].http://kbtv.sctv.com/xw/qxxw/201809/t20180919_3961754.html.

[44]韩俊杰.藏东明珠焕新颜——西藏昌都市旧城改造记[EB/OL].(2016-01-02)[2019-08-10].http://xz.people.com.cn/n2/2016/0102/c138901-27449843.html.

[45]刘娜.西藏昌都旧城改造化身高原明珠[EB/OL].(2019-03-20)[2019-08-10].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628513476332101580&wfr=spider&for=pc.

收稿日期:2020-01-29责任编辑:王珏