数字化技术辅助手术治疗Schatzker Ⅱ~Ⅲ型胫骨平台骨折疗效观察

留成胜 郑 琦 郑建平 谢 伟 吴向科 冯继华

胫骨平台骨折是骨折线累及胫骨近端关节面的骨折,为关节内骨折,占全身骨折1%~2%[1],治疗关键是塌陷关节面整复,坚强内固定及降低周围软组织损伤。传统手术创伤大,关节面复位精准度差,软组织剥离严重,易出现伤口感染,骨折复位不良,关节僵硬及创伤性关节炎等并发症[2]。数字化技术如3D 打印等,有助于快速建模,精准定位,模拟手术复位、内固定等操作,利于制定周密术前计划,确保手术顺利完成[3]。但3D 打印对设备要求高,需专人处理操作软件,医疗费用高,制作周期较长,限制了其普遍开展及在急诊手术中的应用[4]。本研究采用数字化技术辅助治疗胫骨平台Schatzker Ⅱ~Ⅲ型骨折[5],并对其可行性、临床疗效和安全性进行观察和探讨,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2017 年1 月—2019 年12 月浙江省衢州市中医医院收治的Schatzker Ⅱ~Ⅲ型胫骨平台骨折[5]患者46 例。采用随机数字表法分为传统组和数字化组,各23 例。本研究经我院伦理委员会审核通过(批号2017002),患者均签署知情同意书。

1.2 纳入标准 (1)患者均符合Schatzker Ⅱ~Ⅲ型胫骨平台骨折诊断标准[5];(2)新鲜、闭合骨折;(3)年龄16~70 岁;(4)无血管、神经损伤。

1.3 排除标准 (1)开放性骨折;(2)既往合并膝关节畸形;(3)合并重要脏器损伤;(4)骨折脱位型或合并膝关节韧带损伤不稳定者;(5)病理性骨折和不能耐受手术或麻醉者。

2 方 法

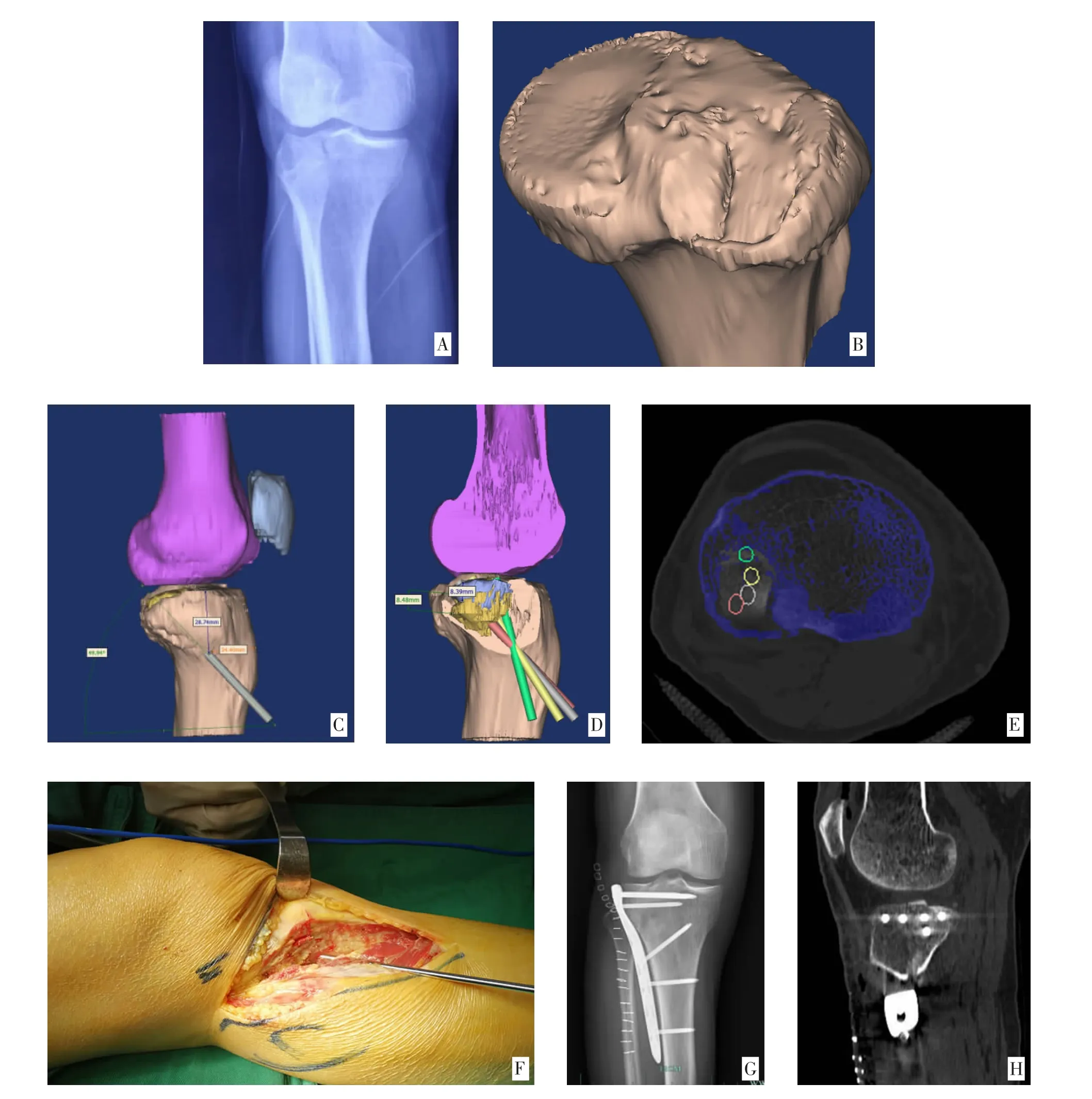

2.1 数字化技术 完善患膝胫骨平台CT 数据,采用GE Optima CT 680 扫描,扫描条件:电压120kV,电流100mAs;参数:层厚0.5mm,矩阵512×512,窗位400Hu。以Dicom 格式导入Mimics 17.0 软件(materiaise's interactive medical image control system,交互式医学影像控制系统,比利时)进行三维重建,通过软件测量工具对骨折塌陷深度、骨块移位距离进行精准测量(见插页图1A-B)。对骨折模型进行模拟手术,确定胫骨开窗部位、大小、参照点,复位顶棒最大置入范围,有无顶棒复位死角,及钢板植入位置和有效固定螺钉数目(见插页图1C-E)。

图1 数字化技术辅助手术治疗Schatzker Ⅱ~Ⅲ型胫骨平台骨折

2.2 手术方法

2.2.1 传统组 连续硬膜外麻醉下,取仰卧位,膝关节屈曲30°~45°,置于膝枕上。膝关节前外侧切口,骨膜下剥离部分胫前肌,切开关节囊,悬吊半月板,开窗撬拨复位塌陷骨块,克氏针临时固定,C 形臂X 光机透视骨折复位情况,复位满意后放置胫骨近端外侧解剖型钢板和植入螺钉固定。

2.2.2 数字化组 连续硬膜外麻醉下,取仰卧位,膝关节屈曲30°~45°,置于膝枕上。按术前设计及手术模拟规划,采用膝关节前外侧切口,骨膜下剥离部分胫前肌,结合术前重建模型骨折移位、关节面移位测量数据及参照点,术中根据实体再次测量各数据,对比Mimics 软件重建模型测量数据和实体测量数据,术中根据术前规划和手术演示进行开窗、顶棒置入、骨折复位(见插页图1B-F)。根据术前测量数据测量顶棒置入深度,慢慢顶起塌陷关节面,避免插入过浅造成骨折塌陷处部分复位及复位不足。C 形臂X 光机透视骨折复位满意,放置钢板和植入螺钉固定。

2.3 术后处理 术后予预防感染、镇痛及补液等对症处理,术后第1 天行肌肉等长收缩,1~2 天开始指导膝关节被动功能锻炼,第2 天拔除负压引流管,3~4 天开始膝关节主动屈伸功能锻炼,6 周扶拐部分负重,3~4 个月完全负重。

2.4 观察指标及方法 (1)术后第2 天及1、2、3、6、12 个月行X 线检查。观察骨折愈合时间及有无再塌陷。(2)记录两组患者手术情况,包括手术时间、术中出血量、骨折愈合时间。(3)采用膝关节Rasmussen评分评价术后X 线片骨折复位和愈合效果[6];采用美国特种外科医院膝关节评分(HSS)评价膝关节功能[6];比较两组患者末次随访时HSS 评分和Rasmussen 评分的优、良、可、差等级例数和优良率。(4)记录术后患者切口延期愈合或不愈合,关节僵硬,内固定断裂、失效,创伤性关节炎,膝外翻畸形等并发症。

2.5 统计学方法 应用SPSS 23.0 统计软件;计数资料采用卡方检验;计量资料以均数±标准差()表示,采用Shapiro-Wilk 检验正态性,两组比较采用两独立样本t 检验;等级资料采用秩和检验;P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 两组胫骨平台骨折患者一般资料比较 传统组23 例,男16 例,女7 例,年龄20~65(46.57±12.27)岁,受伤至手术时间(4.87±2.42)天;Schatzker 分型:Ⅱ型11 例,Ⅲ型12 例;致伤原因:交通事故伤15例,摔伤5 例,高处坠落伤3 例。数字化组23 例,男14 例,女9 例,年龄18~67(45.70±14.81)岁,受伤至手术时间(4.65±2.08)天;Schatzker 分型:Ⅱ型13 例,Ⅲ型10 例;致伤原因:交通事故伤10 例,摔伤8 例,高处坠落伤5 例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

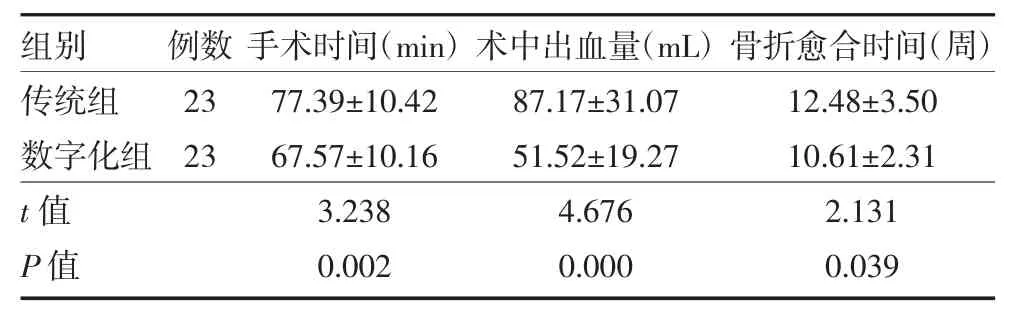

3.2 两组胫骨平台骨折患者手术情况比较 两组46 例均获得随访,随访时间6~42 个月。与传统组比较,数字化组手术时间、术中出血量、骨折愈合时间均有明显优势,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组胫骨平台骨折患者手术时间、术中出血量、骨折愈合时间比较(

表1 两组胫骨平台骨折患者手术时间、术中出血量、骨折愈合时间比较(

注:传统组为传统手术治疗组;数字化组为数字化技术辅助手术治疗组)

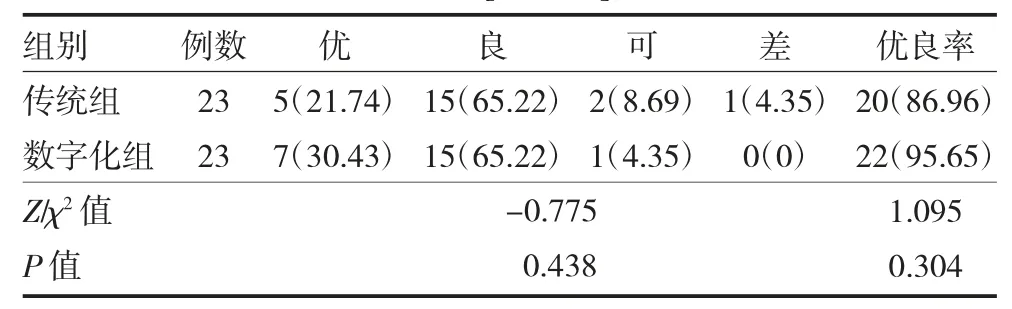

3.3 两组患者末次随访时HSS 和Rasmussen 评分比较 末次随访时,数字化组HSS 评分的优良率高于传统组(P<0.05),两组Rasmussen 评分优良率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2-3。

3.4 两组胫骨平台骨折患者不良反应比较 传统组1 例切口延期愈合,经换药后获得愈合,随访过程中2 例出现创伤性关节炎;数字化组随访过程中无内固定失效、创伤性关节炎、膝外翻畸形等并发症,见插页图1G-H。

表2 两组胫骨平台骨折患者末次随访时HSS 评分比较[例(%)]

表3 两组胫骨平台骨折患者末次随访时Rasmussen 评分比较[例(%)]

4 讨论

胫骨平台骨折约占全身骨折的1.66%,占膝关节周围骨折的26.1%,发病率呈逐年增加趋势[7],如处理不当易继发膝关节退变加速、关节功能障碍等并发症,严重影响患者生活质量。手术治疗是胫骨平台骨折目前常用治疗方法,传统手术并发症发生率高;随着创伤控制理念的发展,微创治疗关节内骨折成为临床治疗主流和发展趋势[8];但由于该骨折的复杂性及技术水平等导致治疗结果存在明显差异[3],详细制定术前规划和个性化手术方案是手术成功的关键。医学三维重建软件Mimics 是目前应用最为广泛和成熟的医学三维图像处理软件[9]。应用数字化技术可以对骨折进行三维重建、数据测量、虚拟手术,同时具有可反复操作、精准定位等特点,通过虚拟手术设计和术前评估,对手术进行计算机辅助规划与技术优化[10]。

传统手术根据常规X 线及CT 三维重建制定手术方案,不能充分评估骨折特点,数字化技术可实现术前全面评估,充分了解病情,为手术提供有效指导[11]。本研究结果显示,X 线不能明确具体骨折塌陷位置(见插页图1A),数字化技术三维重建胫骨平台骨折模型直观显示骨折部位,塌陷程度,在三维空间上任意角度观察且没有股骨髁的遮挡(见插页图1B)。通过对骨折模型观察研究利于医师建立三维空间思维能力,同时便于患者理解手术方案,利于和谐医患关系[12-13]。本研究在模型上设计胫骨近端开窗位置及顶棒置入撬拨角度、深度及范围,术前模拟(见插页图1C-E),选择最优手术方案;术前从模型上测量数据(见插页图1C-D),术中根据术前规划,实现骨折安全复位,避免软组织广泛剥离(见插页图1FH),优化治疗。

传统手术存在视野盲区,易出现骨折复位不良,本研究传统组随访中出现2 例创伤性关节炎,考虑与骨折塌陷处存在复位不足所致;数字化组术中测量复位高度与术前测量数据对比,避免发生复位不良,23 例无1 例出现创伤性关节炎。3D 打印和关节镜辅助技术在胫骨平台骨折治疗方面取得良好手术效果[14];但3D 打印费用昂贵,操作人员专业性强,临床推广受客观条件约束[15];关节镜技术增加骨筋膜室综合征发生率[16]。本研究中数字化技术同3D 打印技术比较,操作简单、费用低;同关节镜技术比较,技术难度低,适宜在基层医院开展。

数字化技术有助于减少术中显露、复位及固定操作时间,缩短手术时间及减少出血量。本研究显示,数字化组手术时间及术中出血量均优于传统手术组(P<0.05),与文献[17]报道一致。传统组1 例切口延期愈合,考虑与术中长时间皮肤牵拉,组织广泛剥离等原因有关。数字化技术优化植骨通道建立,髓腔内松质骨有效击打至上部骨折塌陷处,中部异体骨植入夯实,大量自体松质骨位于塌陷处,骨诱导骨愈合能力增强,同时有效避免术后再塌陷,利于骨折愈合。本研究显示,数字化组患者骨折愈合时间短(P<0.05)。本研究中数字化组HSS 评分优良率达95.65%,两组差异存在统计学意义(P<0.05),认为数字化技术辅助治疗,有助于个性化方案设计及实施,实现微创、精准骨折复位及固定,减少切口感染、创伤性关节炎及膝外翻畸形等并发症。

本组研究结果显示,数字化技术辅助手术治疗胫骨平台骨折Schatzker Ⅱ~Ⅲ型具有手术时间短,出血量少,手术创伤小,恢复快及并发症少等优点,值得临床推广使用。