杉木生态公益林套种半枫荷开隙形状与大小分析

陈 芬

(福建省三明市三元区莘口林业工作站,福建 三明 365001)

由于历史的原因,福建省现有生态公益林中约有1/3的林分是以杉木(Cunninghamialanceolata)为优势树种的林分。杉木是优良的用材树种,但凋落物少,且不易分解,养分循环受到阻碍,自肥能力差,导致严重的地力衰退。另一方面随着林龄增大,自然整枝激烈,树冠层薄等等诸多因素的影响,杉木林生态系统稳定性较差,生态功能与常绿阔叶林相比较有明显的差距。改造杉木生态公益林是重要的科研课题,对改变福建省生态公益林现状,促进生态公益林的发展具有现实意义,同时更好地发挥生态公益林的生态功能。

从森林生态系统的演替规律来说,常绿阔叶林最终将替代杉木林,但是杉木林被划入生态公益林后,停止采伐作业,将杉木林自然地演变成混交林仍然不容易[1],需要漫长的时间。因此,要提高杉木林的生态效益,适当的干扰有积极作用。如何控制干扰程度,做到更新过程中兼顾防止或减少水土流失与更新顺利进行的较好结合。在更新树种确定后,开隙的形状与大小是主要影响因子之一。为此,在福建省三明市区进行杉木生态公益林中套种半枫荷(Semiliquidambarcathayensis)开隙形状与大小的对比试验。

半枫荷系国家二级保护植物[2],分布在中亚热带地区低山至中山,常绿阔叶树,集用材、药用、观赏于一身,是一种多用途的树种[3],属于本地区乡土珍贵阔叶树种。本试验试图通过对比试验,选择适宜的开隙形状与大小,为杉木生态公益林改造,提供理论依据和可借鉴的林业经营实践经验。

1 试验地概况

试验地位于三明市三元区莘口镇(26°7'~26°12'N,117°24'~117°29'E)。莘口镇位于三明市区西南郊,有沙溪、渔塘溪、署沙溪等河流穿境而过,是重要的水源涵养地区。气候属中亚热带季风区,年平均气温19.1℃,平均降水量1510.1mm,无霜期291d。试验林位于黄砂村23林班3大班14小班,面积55.21hm2,1998年划归为生态公益林,为1993年营造的人工杉木林,造林密度3000株/hm2,2012年杉木林保留密度2592株/hm2~2736株/hm2,林分为杉木优势单层林,树冠层较薄,林分已经充分郁闭度,林下植被稀少,主要植被为中华鳞毛蕨(Dryopterischinensis)、铁绒蕨(Adiantumcapillus-veneris)、矩形叶鼠刺(Iteachinensis)、虎耳草(Saxifragastolonifera)等。

2 试验方法

2.1 试验设计

2012年11月,在三元区莘口镇选择3组立地条件相似、林分生长状况基本一致的27年生杉木生态公益林。在每个组中建立3个标准地,标准地面积25.8m×28.5m,在其中设计3种不同开隙形状和大小套种半枫荷试验。即:(1)Z100处理。在其中间择伐10m×10m,形成100m2正方形人工林隙。在林隙内清杂,把采伐剩余物按照等高线堆积在非更新带上。在更新带上按照1.8m×1.8m株行距(距边界各留1.4m)定点块状整地,挖明穴规格50cm×50cm×40cm,2013年春用1年生半枫荷扦插苗造林,实际种植25株;(2)C270处理。在标准地种间择伐,形成长18m(左右),宽15m(上下)长方形人工林隙。清理后,同样按照1.8m×1.8m株行距块状整地(距边界各留1.2m),清理、整地、栽植方法与Z100处理相同。实际种植66株。(3)T270处理。在标准地种间择伐,形成长轴(左右)24m,短轴(上下)14.4m近椭圆形人工林隙。经清杂后,由长轴和短轴交叉点为中心,按照1.8m×1.8m株行距向左右、上下定点挖穴种植,距边界不足1.8m留为空地。实际种植67株。

2.2 调查方法

2018年11月,调查半枫荷保存率,每木检尺,测量树高、胸径、冠幅、枝下高等主要因子。各标准地以平均树高、平均胸径(误差不超过±5%)选择平均木1株作为标准木进行生物量测定。测定林隙边缘第一圈杉木胸径、树高、冠幅和枝下高等因子。

2018年9月,在各标准地建立样方各4个,规格5.0m×5.0m。在样方内调查灌木、草本的种类、个体数,并测定生物量。

2.3 统计分析方法

采用Excel进行数据统计、DPS软件进行单因素方差分析,并用LSD法进行多重比较。

3 结果与分析

3.1 林木生长状况

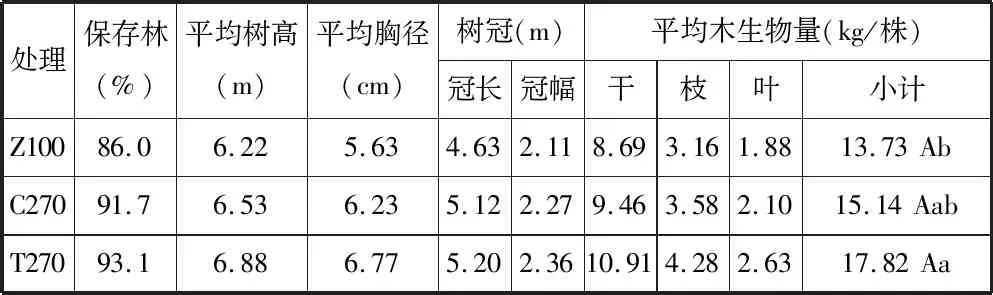

林木生长是林分生长的基础和基本组成,准确掌握林木生长状况对研究林分生长有重要意义[4]。表1是不同处理方式下林木生长状况的测定结果,从表1中可知,不同处理半枫荷的造林保存率、高径、树冠生长均有不同。

表1 不同处理半枫荷林木生长状况

3.1.1 造林保存率

林隙大小和形状是研究林隙的重要参数,影响着林隙内的光照、温度、湿度等环境。从表1中可知,3种不同处理中造林保存率以T270处理最高,平均达93.1%,比C270处理增加1.4个百分点,比Z100处理增加7.1%,表明T270处理比C270处理和Z100处理造林保存率高,说明开隙270m2,比100m2有利于提高半枫荷造林保存率。半枫荷虽然在幼龄时可以耐一定庇荫,但随着林龄增长要求更高的光照。开隙270m2比100m2林隙大,透光度增加。在同样开隙270m2时,近椭圆形透光度比规整长方形更好,周边杉木对半楓荷的胁迫減少,有利于提高造林保存率。从造林保存率角度分析,在杉木生态公益林中开隙套种半枫荷以T270处理处理较好。大量调查表明,天然形成的林隙大多形状表现为近椭圆形。T270处理顺应了近自然状态。从几何形状分析,椭圆形比正方形、长方形径流长度更短,对更新初期防止或降低水土流失是有好处的。

3.1.2 树冠生长

3种处理中T270处理和C270处理无论是冠幅,还是冠长生长均比Z100处理大,冠幅分别增加11.8%和7.6%,冠长分别增加12.3%和10.6%。虽然套种的半枫荷经营密度相同,但T270处理和C270处理林隙面积比Z100处理扩大2.7倍,受周边杉木胁迫的范围小。更新林木接受光照强度大小与光照时间长短对大部分更新林木生长是有影响的。林隙较大,树冠层减小,太阳光直射到林中,增大光照的强度,延长光照的时间,提高林木光合作用的能力,提高林木的生长量。对于早期比较耐荫半枫荷而言,早期庇荫,可能有利于存活,甚至可以促进冠长生长,但随着林龄增加,来自杉木上方庇荫和更多侧方庇荫,对半枫荷树冠生长就会产生抑制。

T270处理与C270处理相比较,冠幅生长和冠长生长也存在差别。T270处理比C270处理冠幅增加4.0%,冠长增加1.6%。两者之间的差异小于它们与Z100处理间的差异,意味着林隙大小对半枫荷树冠生长的影响,大于林隙形状的影响。

3.1.3 地上部分生物量

生物量是森林生态系统功能指标之一,对衡量森林生态系统的生态效益有着重要意义[5]。从表1中可知,3种处理中,T270处理处理平均木地上部分生物量(7年生)最高。达到17.82kg/株,比C270处理增加17.7%,比Z100处理增加29.8%,经方差分析,T270处理与Z100处理平均木地上部分生物量存在显著差异(P<0.05),T270处理与C270处理平均木地上部分生物量未达到显著差异,表明T270处理比C270处理和Z100处理平均木地上部分生物量更高。生物量的积累与光合利用率和土壤养分供给效应是分不开的。T270处理比Z100处理平均木地上部分生物量高更多体现光照尺度上的差异,而T270处理比C270处理平均木地上部分生物量高,可能与土壤肥力有一定联系。C270处理开隙垂直距离15m,T270处理开隙垂直距离最大处仅14.4m。径流距离较短,减少了水土肥流失,土壤养分供给效应较好,当然也与光照条件优于C270处理有关。杉木生态公益林改造性更新不仅要考虑更新的成功与否,也应该考虑减少人为干扰造成的水土流失,避免人为干扰引起的地力衰退,保持林地可持续的生态功能。

从地上部分生物量组成分析,无论何种处理,半枫荷地上部分各器官生物量从大到小依次均为干>枝>叶。树干生物量占地上部分生物量的61.2%~63.3%,占较大比例。半枫荷木材质好,是优良的多用途的用材树种,通直的主干同时也为树冠构架了良好的基础,单干型的林木具有较好的资源竞争能力。但从干、枝、叶组成比例分析,3种处理还是有差别。T270处理处理树干生物量占比与C270处理和Z100处理比略有下降,枝叶生物量占比则略有增加,对于生态公益林,尤其是水源涵养林,枝叶生物量增加有重要价值,对于降水截留和养分循环有着重要作用。

3.2 林隙形状与大小对林分结构的影响

本试验杉木生态公益林系同年营造的人工纯林,划归生态公益林后抚育停止,林分结构简单,呈现单层林相,树冠层单薄。据测定,27年生林冠层平均冠长只有3.9m,冠层严重萎缩,但杉木枝叶又密集分布,林分郁闭度较大,林下植被稀少,植物种类相对单一。开隙后套种半枫荷,在相对连续的林冠层,人为制造了间断现象,增大林隙空间,导致林冠层出现明显的坡形,形成了垂直结构上的镶嵌体和水平结构上的森林斑块结构,增加了景观价值,同时为森林更新提供了场所。从表1中可知,Z100处理半枫荷平均树高6.22m,平均胸径5.63cm,与周边杉木(平均树高15.67m)相差9.45m。C270处理平均树高6.53m,平均胸径6.23cm,与周边杉木(平均树高15.43m)相差8.9m。T270处理平均树高6.88m,平均胸径6.77cm,与周边杉木(平均树高15.71m)相差8.83m。T270处理半枫荷树高与杉木树高高度差缩短,受杉木影响减小。从平均树高和平均胸径生长量分析,Z100处理,受到了周边杉木的胁迫,而抑制生长,更新半枫荷生长量减缓,处于受压状态。T270处理高径生长比较正常,大部分摆脱了杉木胁迫,整合性生理功能增强,与杉木竞争具备了较强的竞争力。干扰所形成的林隙是森林更新的驱动力,但需要一定的空间尺度,林隙过小,容易被迅速生长的侧枝所填充,而阻碍更新,T270处理能够使林分形成正常生长发育的半枫荷林分结构,可以认为是适宜的形状和合理的阈值。

3.3 林隙形状与大小对林下植被的影响

植物群落最基本的特征包括种类组成、数量组成等,群落形成的基础是树种成分。从表2中可知,不同处理林下植被与杉木林下植被比存在差异。杉木林虽然冠层较薄。

表2 不同处理林下植被生长状况

但枝叶密集分布,林分郁闭度大,林内透光度少,林下植被稀少,灌木层只有6种,草木层10种,盖度17.5%,而更新半枫荷林分,分枝呈粗疏型,叶片宽大,非匀质分散分布,层间透光度大,灌木层和草本层植被较多,比杉木林有不同程度增加。T270处理林下植被灌木层种类有26种,盖度达14.3%,草本层有23种,盖度15.7%,Z100处理林下植被种类有灌木层有21种,盖度11.7%,草本层有17种,盖度13.5%。均为半枫荷林,T270处理林下植被与Z100处理比,灌木层种类增加23.8%,盖度增加22.2%,草本层增加35.3%,盖度增加16.3%,与C270处理比,灌木层种类增加8.3%,盖度增加5.9,草本层增加9.5%,盖度增加2.6%,表明T270处理林下植被生长发育状况比C270处理和Z100处理好,说明开隙形状和大小对林下植被生长发育有影响。不同处理半枫荷种植密度相同,半枫荷自身形态特征相同,林下植被生长发育的差异主要来自于周边杉木的影响。杉木生态公益林采取择伐更新,在林隙形成开始到林隙被填充再郁闭过程中,林隙较小,边界杉木侧枝生长,较快对相邻半枫荷产生胁迫,抑制其生长,变为被压木;开隙较大,水土流失程度增大,较大面积顿失植被,对生态公益林生态功能产生不良影响,进而破坏生态公益林的生存环境,与生态公益林建设的初衷相违背。因此应该以适宜的空间,换取半枫荷生长的时间,同时科学采用开隙形状,在同样开隙大小的前提下,提高林内的透光度,减少径流。

4 结语

杉木生态公益林改建时,开隙形状和大小对更新半枫荷树种的生长有影响。在27年生杉木生态公益林中以椭圆形开隙270m2套种半枫荷效果较好。试验结果表明,T270处理与Z100处理比,造林保存率增加7.1个百分点,冠幅和冠长分别增加11.8%和12.3%,地上部分生物量间存在显著差异,林分结构更合理,林下植被发育更好,更新半枫荷林木具备较强的竞争能力,形成了单优阔叶林分。T270处理与C270处理比,半枫荷林分生长更好,但变化幅度较小。