地方高校科研奖励与论文产出关系的实证研究

张晋超,刘 理

(湖南理工学院,湖南 岳阳 414006)

1 问题的提出

地方高校特别是新建地方本科院校是我国高等教育的重要组成部分,在推进我国高等教育大众化、提高国民素质、服务国家和地方经济社会发展等方面,发挥了不可或缺的重要作用.近年来,随着高等教育体制改革进一步深化,以及国家产业转型升级对懂技术、懂管理的新型高素质劳动者的需求进一步增加,地方高校为了适应新时代人才培养需要陆续开启了转型发展和内涵发展道路,加强科研服务高素质人才的培养迅速成为各方共识.

经历过本科教学工作水平评估和合格评估的检验后,地方高校在教学育人工作方面积累了丰富的经验,但大多在科研工作方面还存在着短板.为了在激烈的地方高校竞争中占据有利位置,迅速建立起特色优势人才培养新模式,各校均将科研强校作为内涵发展的重要战略,将快速增强学校科研实力作为当前的重要任务.

学术论文是基础研究和应用基础研究成果的重要载体,受到世界各国高校和学术共同体的高度重视,高校或科研机构发表论文的情况,特别是在高水平期刊发表论文的数量,是衡量高校或科研机构科研水平和学术竞争力的重要指标.科技奖励激励科学家及其群体强烈的建功意识和追求自我实现的价值目标,通过各种报酬和奖励刺激科学家的研究欲望,从而使对科学的企望得以实现[1].众多学术型、研究型大学为了促进科研工作发展,都采用过以经济奖励引导论文产出的做法,并且收到了较好的效果.地方高校在推动本校科研工作时,为了促进科研产出,往往模仿和跟随高水平大学的成功做法,在论文等科研成果产出方面给出同等或更高额的奖励.这种跟随行动虽符合一般的行为逻辑,但能否收到同样的效果,还需要用客观数据予以分析证明.本文根据湖南理工学院近五年论文产出相关数据进行实证研究,以验证科研奖励政策的效用.

2 相关研究

国内已有不少学者对高校科技奖励政策及效果进行了分析.例如:刘芳等[2]对华中科技大学、武汉大学等10 所进入2016年ESI 前1%的高校的学科建设奖励政策进行了梳理,认为这些高校的奖励办法有效提升了学校核心竞争力;卢立珏等[3]对地方高校内部激励机制改革和科研奖励制度情况进行了分析,指出了地方高校科研外部评价体系适用性问题;徐顽强等[4]研究了科技奖励中存在的边际激励效用递减现象,认为应以多样化的激励组合和方式优化科技奖励的边际激励效用;王彦珍等[5]研究了奖励机制在科研成果产出中的导向作用,对科研成果数量增加但质量提高有限的现象作了分析;邰双汭等[6]对河南省具有代表性高校高层次科研奖励制度进行了分析,对政策具体实施过程中出现的消极现象进行了探索.相关研究认为,教师会对政策变化作出积极应对,如果政策给予高产行为和高质量科研成果以额外奖励,将会引导教师投入更多时间和精力从事科研工作,从而在客观上促进科研成果的超额产出.虽然已有研究对高校科研奖励政策的讨论比较充分,但是具体到地方高校科研奖励政策与论文产出实效的实证研究还比较少,所以进行这方面的研究具有重要的现实意义.

3 湖南理工学院科研成果奖励制度的变化

湖南理工学院2008年成为硕士学位立项建设单位,2013年成为硕士学位授权单位,2014年开始独立招收培养硕士研究生,2017年被列为湖南省第二批(2018~2023)立项建设博士学位授予单位,是湖南省新建地方本科院校中最早感受到科研服务人才培养紧迫性的高校.为了快速打开科研工作局面,湖南理工学院在加强师资队伍建设和科研条件建设的同时,于2014年修订了《湖南理工学院科研奖励办法》,对论文发表等科研成果给予一定额度的奖金奖励.随着学校在“十三五”规划中进一步明确“创大申博”的奋斗目标,对科研成果等指标也提出了更高的要求.为了充分调动教师的科研积极性,学校于2016年再次对科研奖励办法进行修订,并于2017年1月1日正式颁布实施.在2017 版的科研奖励办法中,对学校发展所急需的高水平科研成果加大了奖励力度.

4 实证分析

为了准确反映政策变动与论文产出之间的关联性,我们选取2017 版科研奖励办法生效前后共5年(2015年至2019年)的数据进行分析.

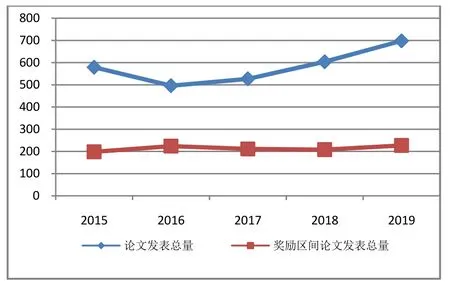

(1)论文产出总体情况分析

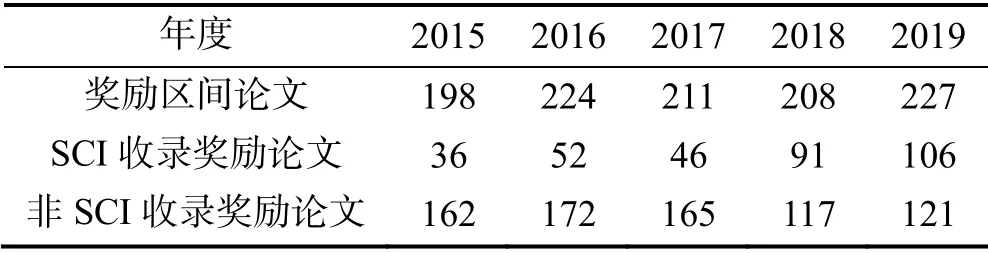

主要考察近5年湖南理工学院学术论文发表总量和奖励区间论文发表总量,其中论文发表总量指的是以湖南理工学院为署名单位发表的论文总数,奖励区间论文指的是按科研奖励办法规定符合奖励条件的论文,特别要求以湖南理工学院为第一单位.从图1和表1可以看到,在论文发表总量方面,在经历了2016年的短暂下滑后,2017~2019年连续三年均有较明显的增幅,其中2019年论文发表总量相比2016年增幅达到40.7%,反映出湖南理工学院近几年整体学术氛围日益浓厚,师生开展科研活动并产出论文成果的积极性不断增强.在奖励区间论文发表总量方面,近5年来一直维持在210 篇上下,没有表现出明显的变化趋势.特别是在2016年论文发表总量处于低谷时,奖励区间论文总量反而处于高位,说明了奖励区间论文有其自身独特的运行规律,需要进一步进行深入研究.

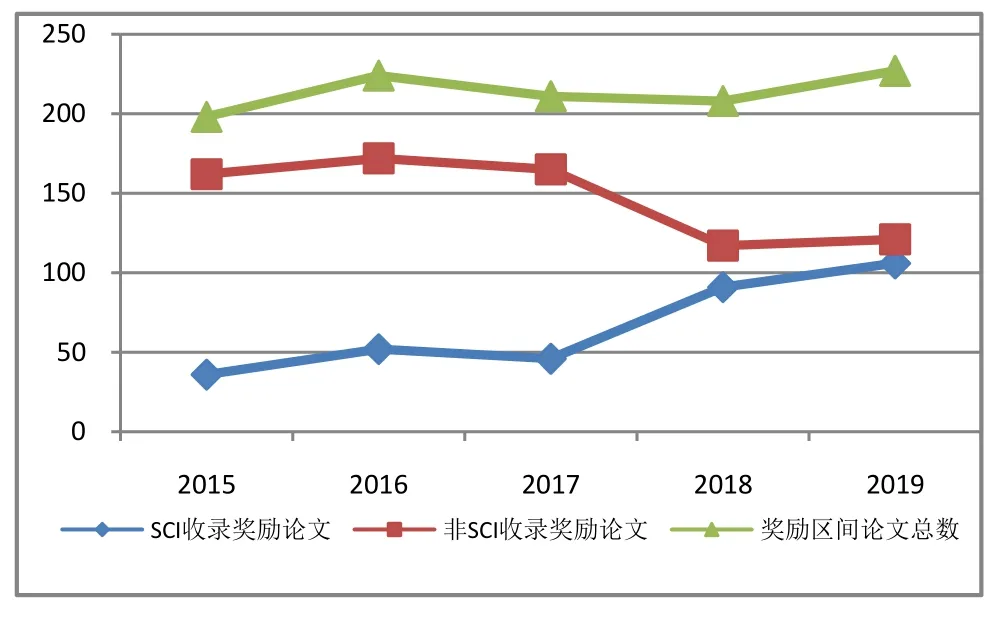

(2)奖励区间论文产出情况分析

对奖励区间内论文类型进行细分,将SCI 收录论文数据单独列出进行研究.在2017 版科研奖励办法中,对SCI 收录论文奖励条款进行了优化,一区收录论文奖金上调,增幅达150%;二区、三区收录论文奖金也有大幅提高.如果奖励政策能显著影响论文产出数量,那么SCI 收录论文数量会相应有明显提高.

从表2和图2可以看出,SCI 收录奖励论文数量在2018年出现了一个跃升,相比2017年增加了45 篇,增幅达98%;而非SCI 收录奖励论文则明显减少,相比2017年减少了48 篇,降幅达29%.到2019年,SCI收录奖励论文延续了上升势头,相比2018年增加15 篇,增幅为17%;非SCI 收录奖励论文仅增加4 篇,增幅为3%.SCI 收录奖励论文占奖励区间论文总数的比重不断上升,从2015年最低时的18%,到2018年增长至44%,再到2019年的增长至46%.

结合奖励区间论文总量基本保持稳定和SCI 收录奖励论文占比大幅提高的情况,可以得出一个重要结论,即科研人员在时间、精力有限的情况下,选择将自己的主要精力和大部分时间转向较高水平的研究.由于高分区奖励的标准显著提高,使得科研人员投入难度较大、不确定性较高的研究后能获得的人力资本补偿期望也显著提高,在这种条件下科研人员做出的理性选择必然是将时间、精力投入到较高水平的研究中以产出较高层次的科研成果.

从这点来看,学校奖励政策的激励作用是非常显著的,不但切实引导科研人员优化了研究活动,并且在短时间内达到了立竿见影的产出效果.2018年SCI 收录奖励论文出现爆发式增长,原因是2017年政策出台后科研人员从调整科研活动到论文写作、发表要经历一个周期,而这个周期一般为一年左右.因此,论文产出的变化未在2017年当年体现,而滞后一年是符合客观规律的.

图1 论文发表总体数量变化曲线

图2 奖励区间论文产出数量变化曲线

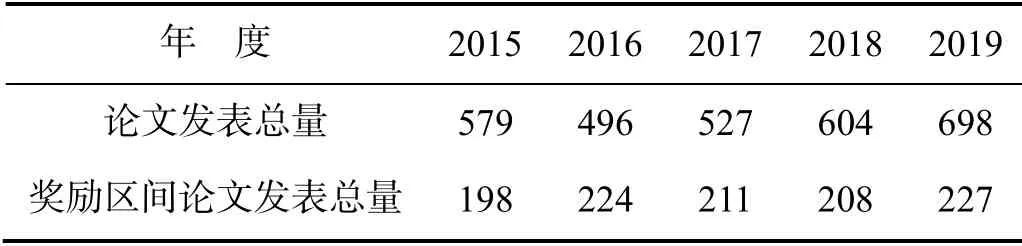

表1 论文发表总体情况

表2 奖励区间论文产出情况

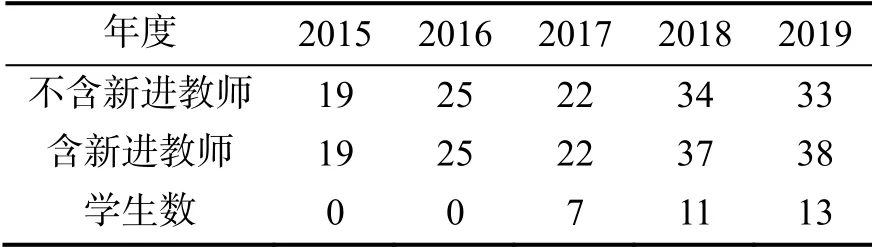

(3)其他影响因素考察

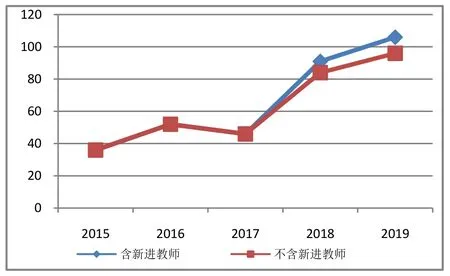

“十三五”以来,湖南理工学院大力加强师资队伍建设,每年引进青年博士数十人.那么SCI 收录奖励论文的大幅增长是否与新进人员较强的论文产出能力有关呢?如果学校2018年和 2019年增加的高水平论文主要由 2017年之后新引进的教师发表,那么上述论文分布变化就不一定是激励制度变化产生的结果,而有可能是由选择效应所导致.为了验证这一点,需要对近几年新进人员的论文产出情况做进一步的分析.

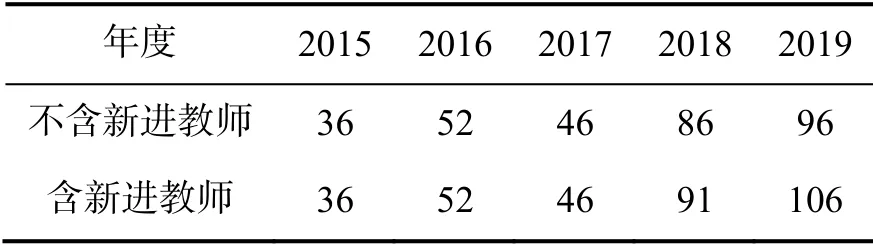

从图3和表3可以看出,新进人员2018年贡献了5 篇SCI 收录奖励论文、2019年贡献了10 篇SCI收录奖励论文.在剔除新进人员影响后,2018年SCI 收录奖励论文增长幅度依旧高达87%,2019年增长幅度为12%.这说明绝大部分的新增高水平论文是由学校原有在职教师完成,也就是说新的科研奖励政策确实起到了明显的激励效果.

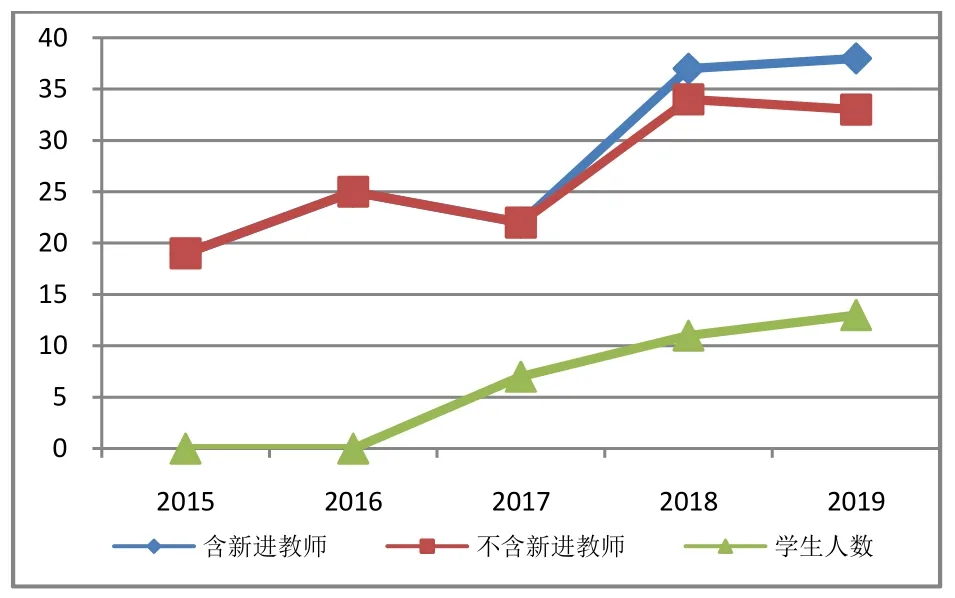

(4)参与论文产出的科研人员变化情况分析

图4和表4统计了各年度以第一作者身份发表SCI 收录奖励论文的科研人员情况.可以看出,2017 版科研奖励办法颁布实施后,开展高水平科研活动并且形成论文成果的人员数量有大幅增加.在不计入新进人员的情况下,2018年有34 位教师发表了SCI 收录奖励论文,比2017年增加了41%;2019年有33 位教师发表了SCI 收录奖励论文,保持了相对稳定.由此可知,新版科研奖励办法对高水平论文的高额奖励不仅促进了论文产出数量的增加,还吸引了潜在的科研人员投入到高水平研究中来,并且迅速取得了一定的成果.

图4和表4还展示了学生以第一作者身份发表SCI 收录奖励论文的情况.可以看出,从2017年开始,学生发表高水平论文的人数也是逐年增加,一方面反映了学校人才培养水平在逐年提高,另一方面也反映了由于奖励制度的考虑周详,有效避免了教师与学生争论文的情况发生,这种结果也符合制度制定的初衷.

图3 SCI 收录奖励论文数量变化曲线

图4 科研人员数量变化曲线

表3 SCI 收录奖励论文情况

表4 科研人员数量分布

5 结论

(1)科研奖励政策具有显著的激励效果.湖南理工学院2017年开始实施新的奖励制度,对学校发展急需的高水平科研成果大幅提高奖励标准,希望以此调动科研人员的积极性.通过数据验证和分析可以得出两个重要结论:一是潜在的科研人员受政策激励进入了研究领域并且很快做出了较高水平的成果;二是科研人员调整科研活动方向,将有限的时间和精力转向能做出较高水平成果的领域.这两个变化都与新版奖励政策的高额奖金激励直接相关.对于希望迅速打开科研工作局面的地方高校来说,在学术起步的早期阶段采用经济刺激的办法调动科研人员的积极性,以期尽可能快地完成科研成果的原始积累、加快科研成果从量变到质变的进程,是非常有效的做法[7].但是也要注意到,物质奖励存在较明显的边际效用递减,高强度的物质刺激难以维持长期激励效用[4].

(2)快速的成果积累带动了科研整体水平的提升.2017年以来,随着学术论文成果的快速积累,特别是高水平论文的持续产出,对推动湖南理工学院整体科研工作的进步和发展起到了重要作用.科研人员将时间和精力转向优势研究领域,促进了科研方向的进一步凝练;更多教师加入研究队伍优化了科研团队的规模和结构;持续产出的高水平论文支撑了国家自科基金项目等高层次项目申报和省部级科技奖励申报;科研人员的水平和信心得到了提升,在对外交流与合作方面获取了更多资源和机会,这些进步与提升对于学校学科建设和科研工作整体水平提高起到了关键的支撑作用,人才培养质量也随之获得快速提高,具体表现为硕士研究生发表高水平论文的数量持续增加.

6 建议

(1)正确认识奖励政策的有效性和局限性.肯定奖励政策的有效性,不等于认为只靠奖励政策就可以包打天下,可以代替其他的激励手段.还是需要发挥精神激励的作用,树立奉献观念,构建完善的科研激励政策体系和机制.同时,虽然奖励政策在客观上促进了科研成果的产出,但在此过程中也出现了一些值得注意的问题:一是急功近利的现象出现苗头,高额奖金激发了少数科研人员的短视行为,英国文学评论家西里利·康诺利说“使年轻作者们走向毁灭的是粗制滥造,而导致粗制滥造的是对金钱的贪婪”,值得我们警醒;二是教学与科研平衡遇到了困难,学校大多数科研人员特别是青年教师是完成教学任务的主力军,又恰好处于经济压力较大的人生阶段,在科研回报远大于教学回报的环境中,要注意引导教师避免由于追求丰厚的科研奖励而忽视教学和服务工作;三是要加强学风建设,避免科研人员在高额经济利益驱动下趋利心理增强,出现学术不端行为[8].

(2)准确理解和把握教育部新规.2020年2月20日,教育部、科技部印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用、树立正确评价导向的若干意见》的通知,对改进科技评价体系,改进科研届学风与作风提出了新的要求.其中提到要扭转考核奖励功利化倾向,取消直接依据SCI论文相关指标对个人和院系的奖励,该规定要求双一流高校遵照执行,地方高校参照执行.我们认为,双一流高校学术规范基本形成,处于稳定发展阶段,奖金的激励作用应该说有较多的替代选择;地方高校处于科研发展的起步阶段,适当运用奖金激励是符合学校发展和需要的.新规要求地方高校根据实际情况参照执行也充分体现了教育部对全国高校进行分类指导、分类建设的思想.地方高校要准确理解新规,未雨绸缪,整体规划,在转型期用好奖金政策,同时积极筹划、做好预案,随时监控发展数据和状态,在快速完成原始积累后,及时调整相应政策.

(3)大力加强应用型学科建设.《国家教育事业发展“十三五”规划》提出要加快建成一批为地方经济和社会发展服务的高水平应用型高校,形成科学合理的高等教育结构.地方高校要把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,科研工作要在区域经济结构调整、产业转型升级、模式创新、服务提升等方面发挥应有的重要作用,以此回应好习近平“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”的期许,推动学校人才培养、科学研究、社会服务等各项事业高质量发展.