三希堂往事

徐佳

这是一个小栏目,有多小呢?装得下上下五千年。

在这里,我们一起从小处着眼,领略中华文化的瑰丽浩荡、灿烂光华。

雪浓,月冷,风正劲。

紫禁城的宫门却突然打开,几个影影绰绰的身影快步鱼贯而出。借着月光细看,原来是背着行囊的一行小太监,而宫门之外站岗的官兵却身着西式军装,手握步枪。

那为首的军官疑虑顿生,着人剪开太监行囊里的破棉被,显露出几张泛着黯淡光影的旧纸,上面写着密密麻麻的字,盖着许多红色的印章。

这是1924 年的冬天,溥仪被驱逐出宫。这座禁宫牢笼中的各色人群也同时被释放出来,或赤手空拳,或暗度陈仓。而这些小太监所携的棉被里的那几张纸,便是著名的三希堂诸帖。

王羲之:快雪时晴

历史上有很多著名的雪天,“书圣”王羲之便在山阴的雪天,写了一封尺牍。

信很短,正文只有二十四个字:“羲之顿首:快雪时晴,佳想安善。未果为结,力不次。王羲之顿首”。他写完这些字,又挥笔落下“山阴张侯”四字。

山阴的张兄,我是羲之。刚刚下了一场雪,但当我开始给你写信的时候,雪很快就停下来了,天空也变得晴朗起来。想必老兄一切都很好吧?上次那件事情,到现在还没有结果。实在是我力所不及。王羲之。

短短二十余字,颇值得品味。一来这是描写天气的最优美的辞章之一,“快雪时晴”,寥寥四字便如同一幅动人的山水雪景长卷,充满了隽永而节制的美感,甚至流露出幽约复杂的情愫。或快意,或伤感,孰能知晓?二是“书圣”也过着与芸芸众生同样的烟火生活,对于朋友问起的事情,他承认了自己的爱莫能助,没有多余的解释,只说了“力不次”,没有任何委婉的托词和自我掩饰的借口,真实而简洁。

山阴张侯的后人把王羲之的信装裱起来,从中选取了最美的那四个字,取名《快雪时晴帖》。这是王羲之书法的集大成之作,字体多为行书,间有楷体,圆劲古雅,意致飘逸,仪态万千,笔力收放自如。与《兰亭序》的笔走龙蛇之势不同,《快雪时晴帖》有着一种雍容淡泊的美感以及神秘深邃的風骨,犹如纷飞大雪霎时沉静,以至有人临写数百遍之后,仍觉其“深不可测”。

宋高宗对王羲之的书法可谓情有独钟,但他并没有在《快雪时晴帖》上留下题跋,而是把这个机会留给了一位同样热爱书法的后代——赵孟頫。

赵孟頫于宋理宗宝祐二年(1254 年)生于吴兴,字子昂,号松雪道人,入元官至翰林学士承旨。赵孟頫本身便是位饶有成就的书法家,他与王羲之既是“师生”,又是“对手”,后世书法界关于二人笔法孰优孰劣的争论,至今仍然喋喋不止。

元延祐五年(1318年),赵孟頫在大都的内府之中见到了此帖,并奉旨写下了跋文:“东晋至今近千年,书迹传流至今者,绝不可得。《快雪时晴帖》,晋王羲之书,历代宝藏者也。刻本有之。今乃得见真迹,臣不胜欣幸之至。”

但据部分学者考证,现存的《快雪时晴帖》已非初时“书圣”故物,系唐代书法家用“双钩填廓法”临摹之作。如果考证属实的话,那这项近乎失传的临摹绝技,当确是能够以假乱真之术,也因此才得以瞒过了赵孟頫的慧眼吧。

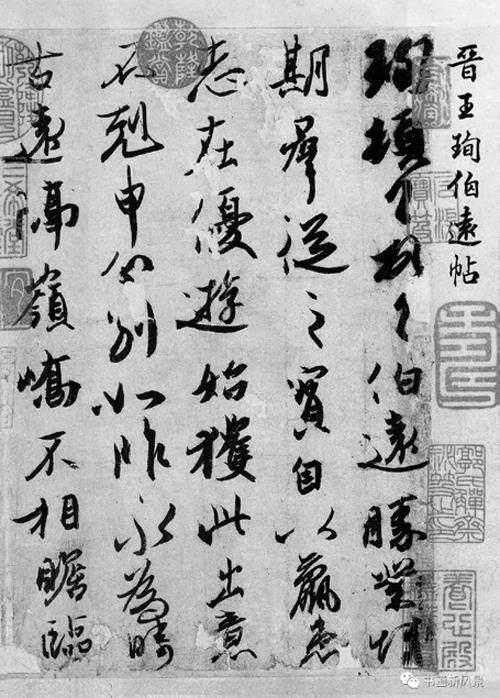

王珣:顿首伯远

当王珣把笔放下的那一刹那,他不会意识到这是一个重要的历史时刻。他只是把这笺墨迹未干的书信封好,交给驿卒,旋即飞身上马,去处理军中的各种琐碎事务。这封信是写给他远方一位朋友的,到现在我们也无法知道这位朋友的姓名。

信中王珣不及寒暄,便提到了另一位名叫“伯远”的朋友。“珣顿首顿首,伯远胜业情期,群从之宝,自以羸患,志在优游……”这位“伯远”究竟是谁,难以考定,只是从信中仍然可以看出,他志向高洁,常年在山水之间优游。王珣随即感慨道:“分别如昨,永为畴古,远隔岭峤,不相瞻临。”原来,伯远不幸英年早逝,离别就像发生在昨日,音容笑貌还在眼前,朋友却永远成为古人!山河阻隔,不能前往吊唁。读到这里,这封信却戛然而止,剩下的内容都没有保留下来。

然而,能保留这数十文字,已是千年未有之奇迹。这封被后世命名为《伯远帖》的书信,是东晋唯一流传下来的书法真迹。江左烟雨,皆在纸上。

其实,王珣写这封信的时候,真的不是在作书法。他只是在写一封日常书信,用的是当时江南寻常的纸张,字也写得极为随意,甚至略显匆忙潦草。且王珣虽是琅琊王氏的子弟、“书圣”王羲之的侄子,但他自己又何尝想过做这书法家呢?叔叔王羲之在兰亭和朋友们吟咏雅集的时候,王珣方是四岁小儿,无缘盛会。待他成年,遭遇的却不再是文采风流,而是金戈铁马。

那是东晋太和四年(369年),二十岁的王珣正在荆州桓温幕府之中担任主簿,为温所重。《晋书》记载了晋人对他的评语:“神情朗悟,经史明彻,风流之美,公私所寄也……逼于嫌谤,才用不能尽。”他做事甚至常常不避嫌疑诽谤也要尽心尽力,这种处事之风在那个凡事“务虚”的时代简直堪称另类。

当然,王珣在《世说新语》中留下的最动人的一幕,不是他万里封侯的军功卓著,也不是他令人尊重的优雅风度,而是其直抒胸臆的拳拳深情。

《世说新语·伤逝》载:“王东亭与谢公交恶。王在东闻谢丧……于是往哭。督帅刁约不听前,曰:‘官平生在时,不见此客。王亦不与语,直前哭,甚恸,不执末婢手而退。”

“谢公”便是谢安,王谢二族交恶,王珣亦难免受累,与谢安关系转劣。但当他听闻了谢安去世的消息,却立即前去吊唁。谢安的部将见到他,拒绝让他进入。王珣也不说话,直接走上前去痛哭。那一刻,王珣把王谢二族的私怨抛在脑后,他想起的只是谢安的历史功绩,以及二人之间的知己之言。

有一年,谢安曾对妻子说,他见到了王珣,虽无交往,却让人念念不忘。在谢安生前,王珣虽然谢绝了他的举荐,在其故后,却深情凭吊,为他痛哭。这种深情,在《伯远帖》中也挥洒得淋漓尽致。

王珣从来都不是一个书法家,可他一生的全部军功、风度、深情都被遗忘在故纸堆里,随手写的字却被小心翼翼、奉若神明地供进了书法界的圣殿。

《伯远帖》到了收信人的手中,从此杳无音讯,直到六百余年之后的宋徽宗时代,才重见江湖。那位喜欢写字的书法家皇帝趙佶把它藏入内府,记载于《宣和画谱》之中。靖康之难,风流云散,《伯远帖》也一并消失了。直到明万历二十六年(1598年),消失了四百余年的《伯远帖》才神秘地重现人间。

王献之:中秋不复

起初,在父亲王羲之的七个儿子里,年纪最小的王献之并未得到垂青,相比而言,才华横溢的二哥凝之、潇洒不羁的五哥徽之在书法和性格上更肖“书圣”,王羲之在心里早已将自己的“衣钵”传给了他们。直到有一次,年幼的王献之正在练字,人到中年的父亲聊发少年之狂,突然从背后抓住他的笔,以为会吓孩子一跳。可是当王羲之抓住儿子的笔的那一刻,自己却吓了一跳。他竟然拔不动这支笔!从此,他一改往日对这个幼子的忽视,开始重点培养他练习书法。

王献之果然不负所望。他意识到父亲的书体已达巅峰,自己实难超越,于是决定不仅要继承家学,更要兼众家之长,集诸体之美,独创一体。他开始学习东汉草书大师张芝等人的传世之作,广泛拜访当时健在的书法大家,将各路风格揣摩于一心。

从形式上看,他的草书既有父亲的风骨章法,也有自己的独创技法,如他往往一笔连贯数字的“一笔书”,与其父的草书即大不相同。更重要的是,他似乎放下了父亲写字时的拘谨情绪,更具有充满自信的张力和忘乎外物的逸气,正如唐人对他书法的评价:“逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所成,或蹴海移山,或翻波簸岳。”正是这种飞龙在天的变化,让王献之得以与其父并称“二王”,在书法史上留下自己的独特印记。

只是,为人淡定、写字飘逸的王献之,在一个中秋之夜,竟然也会黯然神伤。这封流传下来的书信,已不知是寄给何人,仅存三行二十二字:“中秋不复不得相,还为即甚省如,何然胜人何庆,等大军。”一笔而成,恣意挥洒,气势如龙,连绵飞舞,是东晋草书的巅峰之作。从字面上已经很难还原书者的本意,大概意思是中秋佳节,却不能见到你,不知道要如何度过,也无心欢庆,只好等待大军归来之日再一起庆祝吧。

王献之《中秋帖》里尚未归来的大军,从年代来看,应该指的是东晋太和四年(369年)桓温的第三次北伐。这一年王献之正在谢安幕府担任长史,并未参与,却无时无刻不在密切关注着这场战争。他希望大军尽快归来,他将带着醇酒前往迎接。

《中秋贴》显露出沉默淡定的王献之深情的一面,这种深情也是魏晋时代士大夫精神的一种特质。冯友兰先生论“魏晋风流”时提出了四点:“必有玄心”“必须有洞见”“必须有妙赏”“必有深情”。“一往情深”这个成语便出自《世说新语·任诞》。

王献之的深情,除给了亲友家国,还给了他心爱的女子——郗道茂,他的妻子和表姐。他在十七岁的时候与之成婚,二人十分恩爱。王献之风流蕴藉,新安公主仰慕已久,东晋简文帝便下旨让王献之休掉郗道茂,再娶新安公主。王献之为拒婚用艾草烧伤自己双脚,后半生长年患着足疾,行动不便。即便如此仍无济于事,为了保全家族,王献之只能忍痛休妻。郗道茂被弃后再未他嫁,郁郁而终。在王献之生命的最后一刻,别人问他此生有何错事和遗憾,他只说了一句“不觉有余事,唯忆与郗家离婚”,这句话成为这位深情书家的最后身影。

魏晋风度,若无深情,终究是纸上凉薄。深情,是魏晋风度的温度,也是书法的内在精神,“笔性墨情,皆以其人之性情为本”,诚哉斯言!

尾声

明朝冯铨降清之后,他的儿子将《快雪时晴帖》献给了康熙皇帝。

乾隆十一年(1746年),朝鲜人安岐的藏品流入内府,《伯远帖》也在其中,乾隆皇帝得到《伯远帖》时,还把这件事郑重地记录下来:“乾隆丙寅春月,获王珣此帖,遂与快雪中秋二迹并藏养心殿温室中,颜曰:‘三希堂。”将之与内府旧藏的《中秋帖》《快雪时晴帖》并称“三希”,于《中秋帖》引首题“至宝”两个大字,称赞《快雪时晴帖》“天下无双,古今鲜对”,写了一个大大的“神”字。

然则,在故往烟尘里的烽火乱世,这些纸张薄如蝉翼,紫禁城的厚重高墙也无法阻挡它们的风雨飘摇。正如本文开头那一幕,清朝灭亡之后,这些宝物流入江湖者众多。很多年之后,再聚首,已是物是人非。

纸上东晋,恍然如梦。

(摘自《苏东坡的山药粥》,长江文艺出版社)