论基于我国高技术产业生态位变迁的国内国际双循环

摘要:改革开放以来,我国高技术产业生态位经历了1979—2000年的边缘节点期、2001—2017年的中心节点期两个重要阶段,目前正处于2018—2050年的核心节点期阶段;相应地,我国经济发展也经历了国内循环主导和国际循环主导两个鲜明的时期,目前,正步入高质量、高水平的以国内大循环为主体的发展时期。随着高技术产业生态位深入到目前的“核心节点”,中美博弈越来越激烈,美国开始对我国实施核心技术与关键产品及工艺的“断供”和制裁。显然,这种摩擦不是短期的、偶然的,而是长期的、必然的,我国必须做好打持久战的准备。对于湖南来说,贯彻落实习近平总书记“三个高地”的新定位,关键是要立足园区及其产业生态位做好“科創再突破、园区再出发、产业再升级”的文章。

关键词:生态位;边缘节点;中心/核心节点;国内循环;双循环;高技术产业

中图分类号:F42 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2020)06-0054-10

1910年Johnson首次提出了“生态位”概念,经美国学者Grinnell进行界定后,生态位成为生态学的一个基本概念,指在生物群落或生态系统中,每一个物种都拥有自己的角色空间和功能价值定位。生态位概念主要应用于分析生物之间的竞争性、生物对环境的适用性、生态系统的多样性和稳定性,广泛应用在种间关系、群落结构、种群差异及其进化的研究分析之中。这一概念被引入社会学和经济学领域后,主要用于对企业或者产业的讨论。产业生态位主要指初始比较特殊,不受多数人待见,但发展潜力巨大,会给社会带来新利益的产业技术及其产品的空间和功能。[1]对于我国高新技术产业而言,从上世纪80年代初开始,相对于其他重化工产业,它的确可以称之为“利基市场”“小众市场”或“缝隙市场”。随着我国改革开放的不断深化,我国高新技术产业从无到有、自小积大、由弱变强,其生态位由“小众市场”转向“大众市场”,由低端环节走向高端环节,由“边缘节点”步入“中心节点”进而迈入“核心节点”。伴随着这一产业生态位的不断变迁,基于高新技术产业成长的国际国内双市场、国际国内双循环的系统边界在不断发生改变。本文基于我国高新技术产业生态位的这一变迁逻辑来研讨国内国际双循环边界及其地位的演变轨迹,为我国构筑以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局提供理论依据和决策参考。

一、基本理论模型:生态位、摩擦系数与市场演变

从理论模型看,主要有四个基本逻辑:(1)任何产业的生态位变迁遵循从边缘节点到中心节点再到核心节点的演变轨迹(见图1);(2)多数产业的贸易摩擦系数遵循从趋近于0到逐步逼近于1的演变规律(见图2);(3)产业的国际循环及其市场演化遵循从完全的产品消费市场到基于零部件产销与组装的市场扩张再到基于核心关键技术与产品研制的市场深化路径(见图3);(4)产业组织则遵循从完整产品与技术垄断到不完整产品与技术垄断再进入到核心技术与关键零部件垄断的演进模式(见图2)。一般来说,产业生态位处于变化之中,其变化的逻辑是:最初都处于图1中的边缘节点,受先发国家或地区完全垄断产业组织的影响,后发国家或地区一般沦为新技术和产品的消费市场(如图3中E点右边的阴影部分),会给产品或技术输出国带来较大的市场回报。在这一低水平的国际循环中,技术或产品输出国与输入国之间几乎不存在利益摩擦,亦即“摩擦系数”为零;随着输入国或地区改革开放和市场化程度的提升,伴随输出国间产业技术和产品竞争的不断加剧,加上对后发国家或地区廉价资源和廉价劳动力的配置需要,先发国或地区开始了资源密集型和劳动密集型产业的转移。而那些步入改革开放之途,走引进、吸收、消化、再创新的学习式成长道路的市场经济国家和地区,则积极主动地承接这种产业转移,围绕产业配套环节开展一些中低端零部件产销,积极主动推进产业国际化分工与配套。于是,形成了基于“微笑曲线”中低端环节的“两头在外”的出口加工贸易迅速增长的态势。

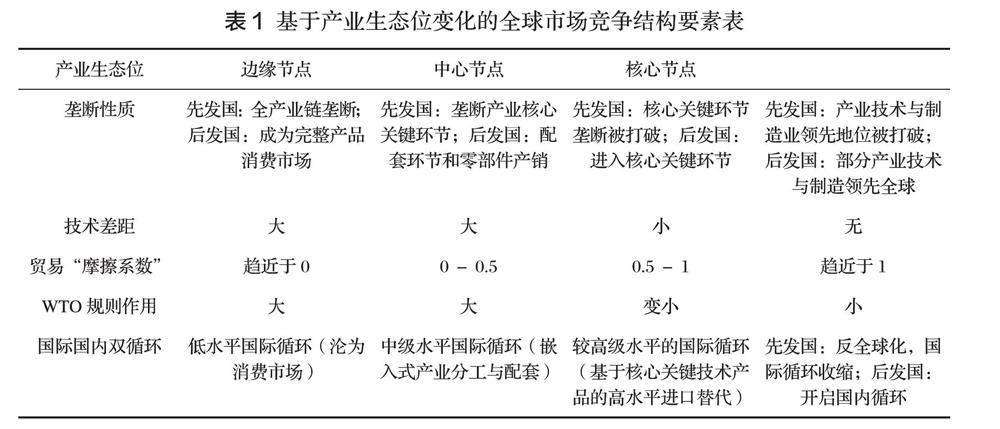

随着全球化的深入发展,市场开始裂变,后发国家从完整产品消费市场或完全的新技术、新产品消费市场阶段迈入到产业中低端的零部件(含辅助软件)的研制、产销阶段,国内新技术产业开始发育,传统产业伴随市场发育开始转型升级,全球竞争地位上升到中心节点的产业生态位。此时,国际产业循环中开始出现贸易摩擦,但“摩擦系数”较小,出现摩擦的主要表现是市场“倾销行为”和知识产权纠纷。随着后发国家和地区营商环境的进一步优化,受到国际市场激烈竞争的影响更为明显,先发国家和地区已经不满足于占领后发国家和地区的消费市场,而是开始进行规模性海外投资扩张,致力于对全球产业链的控制。于是,除了关键技术、核心产品与工艺保留在本土外,其他环节则通过外包或投资转移至后发国家或地区,导致OEM、ODM的产业商运模式风行全球。此时,产业的国际大循环得以迅速形成,全球化程度不断加深,贸易摩擦频发且加剧。当一国不满足于现状,在自主创新战略的引领下深入到关键技术、核心产品与工艺环节进行研发创新,并达到无限接近于先发国原创水平甚至局部开始超越时,亦即先发国家或地区核心关键环节的垄断地位遭受挑战时,它们发出了“滔天的愤怒”,按下了“反全球化”的“快进键”,并对后发国家进行多维打压,特别是针对所谓的“卡脖子”技术、产品或项目进行疯狂的打压。也就是说,当一国特别是后发国的产业生态位无限接近于甚至达到“核心生态位”时,彻底打破了在位者的“寡头垄断”,其垄断利益受损,原在位者会不惜一切代价去保护自身利益,去破坏原有的贸易与创新规则。此时,基于关键技术、核心产品与工艺的国际供应链与产业链被迫断链,国际经济大循环受到抑制。与此相应,后发国家和地区不得不开启国内大循环模式,以国内消费的扩张和产业链的主权式“补链”重组来冲抵出口消费的减量,避免经济的下行,如表1所示。

二、高技术产业的边缘节点期:国内循环主导与国际循环辅助

党的十一届三中全会启动了我国改革开放的历史进程,同时也开启了我国市场经济的探索实践。从上世纪80年代初“有计划的商品经济”的提出到上世纪90年代初的“社会主义市场经济”的探索,我国改革开放在不断深化。但最早实施国际循环战略是在1980年3月,党中央讨论提出了实施沿海发展战略。这一战略包括以下内容:一是利用人口红利,发挥劳动力资源丰富优势,发展劳动密集型产业;二是开放国门,鼓励、吸引外商投资,发展“三资企业”;三是发展“两头在外”的加工贸易,大进大出,逐步融入国际大循环。特别是1992年邓小平南方谈话之后,发达国家的资本、产能向中国转移的速度加快,全球化浪潮汹涌澎湃,中国经济国际化循环加快。总体看,1979-2000年,是我国改革开放的重要历史时期,这一时期,我国最大的战略是改革开放战略,最大的特点就是改革开放。在这一时期,社会发展的主要矛盾依然是人们日益增长的物质文化生活需要同落后的社会生产力之间的矛盾,但我国经济短缺出现“两重性”:一是数量供求已基本均衡,尚存在质量性和结构性短缺;二是私人物品供求基本均衡,政务、教育、医疗、养老等公共物品供给短缺。[2]在1984年解决粮食短缺问题之后,我国开启了“有计划的商品经济”的探索,农村改革取得长足进步;特别是1992年邓小平南方谈话之后,我国进一步开启了“社会主义市场经济”的探索,经济体制改革全面开启。在这一时期,我国经济成长战略发生了重大改变,从1994年前的“供给推动经济增长”转变为“需求拉动经济增长”,出口、投资、国内消费“三驾马车”的构筑成为改革的基点。在改造式引入“凯恩斯理论”和参照引入“法国分税制”“英国金融体制”等理论与方法的前提下,我国的财税体制、金融体制、资本市场、企业制度、汇率、国资监管、产业园区等改革不断推进。在这一时期,从高技术产业发展与国际循环的角度看,我国成为发达国家和地区家用电器、1G、2G等电子信息产品的大而纯粹的消费市场,与发达国家和地区的技术差距大。无论是产业发展水平还是国际贸易规则掌控,我国基本处于被人碾压的状态,因而那时的国际循环可称之为“低水平的国际循环”;而在国内经济循环中,我国出现了两次明显的消费升级:一次是基于“小三件”——单车、手表、缝纫机的普及,另一次是基于“中三件”——冰箱、彩电、洗衣机的普及,国内经济循环规模在迅速放大,形成了“国内循环为主国际循环辅助”的国际国内双循环拉动经济增长的格局,经济保持了近20年的高速增长。

三、高技术产业的中心节点期:国际循环为主与国内循环辅助

进入21世纪之后,特别是加入WTO后,我国经济更进一步融入世界市场,最终形成了“国际循环为主国内循环辅助”的“双循环”经济格局。例如,“2006年,我国经济对进出口贸易依存度的峰值达到最高为64%,国际大循环处于主导地位,外向型特征十分明显。到2011年,中国累计实际利用外资金额达到了1.14万亿美元,成为全球外资最重要的投资目的地;同一时期,中国从全球第12大出口国,迅速成长为全球第一大出口国”。[3]

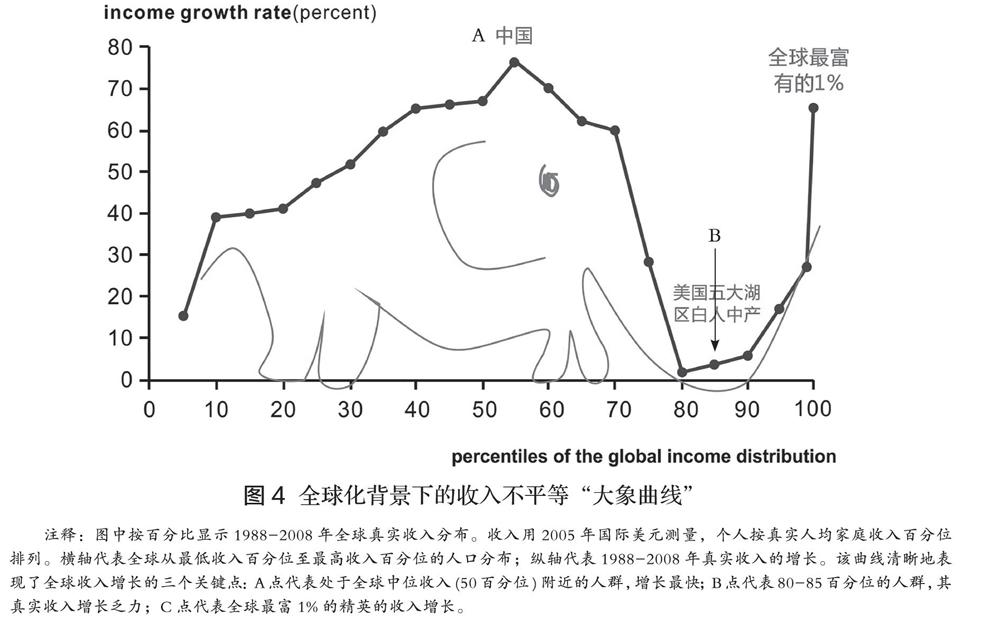

中国也从全球生产网络的边缘角色,一跃成为世界制造业的中心。2012年,布兰科·米拉诺维奇(Branko Milanovic)在其一份世界银行的工作文件中提出的“大象曲线”揭示了国际经济循环亦即全球化带来的影响,如图4所示。他的基本观点是,全球化的获益分布并不平等:90%处于全球中位收入的人群来自亚洲国家,特别是中国和印度;全球最高1%收入的人主要来自发达国家,其中超过一半来自美国,换句话说,12%的美国人属于全球最高1%收入的富人。70%处于80-85百分位的人群来自亚太经合组织成员国,他们属于本国较低收入的那一半群体。就收入增长而言,赢家为相对贫穷的亚洲国家的中产及中上阶级和全球最高1%收入的富豪,相对输家为发达国家的中下和中产阶级。由此可见,全球化不仅带来了我国经济体量的迅速放大,更使人均收入快速增长。

在2001年到2017年的17年间,随着国际经济大循环的开启,我国高技术产业开始嵌入式进入全球产业分工与配套,研究、生产、销售各类电子信息、生物科技、新材料、新能源、汽车、高铁等高技术产品,高技术产业的发展步伐显著加快,如图5所示。在这17年,国内经济循环规模化推进,实现了我国第三次消费升级——基于汽车、住房、计算机(含手机等)“大三件”的普及,并开始孕育着基于“文化、健康、智慧”的“新三件”为代表的第四次消费升级。[4]例如,2017年,全国网上零售额同比增长33.2%,增速同比提高7个百分点,其中实物商品网上零售额同比增长28.0%,高于社会消费品零售总额增速22个百分点。2017年共享经济市场交易额约4.9万亿元,同比增长超过43%。跨境电商、智慧家庭、智慧交通、远程教育医疗等新业态快速涌现,数字化、智能化生活方式步入寻常百姓家庭。[5]

但是,在国际大循环快速发展的同时,也导致了经济对投资、出口的过度依赖,国家面临的国际收支失衡和外部压力不断增强,同时区域差距和贫富差距持续扩大,隐性债务增长,生态环境恶化,产业升级面临“微笑曲线”低端锁定的困局。[6]因此,2006年,我国提出“把扩大国内需求特别是消费需求作為基本立足点”,2011年,进一步明确,“促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”,经济政策开始侧重国内国际循环相协调。2008年美国金融危机暴发以来,国际大循环发展战略又面临着一些新的挑战。

四、高技术产业的核心节点期:“卡脖子”式断链与国内经济大循环

随着供给侧结构性改革的深入推进,我国创新发展与产业结构调整的步伐加快,特别是在5G、北斗技术、网络技术、新材料等领域的发展后来居上,这些领域大有超越美国发展水平之势,我国高技术产业的生态位快速向全球高技术产业网络的核心节点迈进,并在局部领域处于优势地位。这必然导致新兴大国与守成大国之间的冲突,产生所谓的“修昔底德陷阱”。美国在核心关键技术领域的垄断地位遭受到前所未有的挑战,于是,美国发出了“去全球化”“与中国切割”的怒吼。特朗普甫一上台就拉开中美贸易摩擦的序幕,2018年则大打出手,开启了激烈的贸易战、金融战和知识产权战,中美关系进入了历史新阶段。美国不仅针对数千亿美元贸易额的商品大幅度地提高关税,而且直接打压中国5G网络技术和产业,对包括中兴、华为在内的30多家机构进行约束性管制。进入2019年,更是雪上加霜,新冠肺炎疫情的蔓延,进一步影响全球价值链的布局与产业链的分工。之前新技术革命和贸易摩擦已经对中国参与全球价值链分工产生影响,而本次新冠肺炎疫情明显导致我国外向型经济的国际市场与国际需求在局部萎缩,高技术产业的国际循环不畅。在这种背景下,国家提出了“逐步形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”的发展战略。

可以说,双循环战略是伴随着中国市场经济进入“下半场”提出来的。中国市场经济的“下半场”与“上半场”有着八个方面明显的不同,如表2所示。在市场经济的“上半场”,经济高速增长是基于物化劳动消耗主导的经济增长,具有高资源消耗、高环境污染、高负债拉动和高速度增长的“四高”特征;[7]而进入中国市场经济“下半场”,经济高质量发展则是基于活劳动消耗与创造主导的经济发展,具有“三需求”拉动、“三要素”驱动和“三软”主导的发展特征。[8]发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路,新旧动能不能顺利转换,就不能真正强大起来。

需求端要通过创造内部需求以弥补突然减少的外需。(1)目前,我国正处于从“物本消费时代”迈入“人本消费新时代”,形成以“文化、健康、智能”“ 新三件”为代表的第四次消费升级。因此,提升供给体系质量和水平,必须首先满足这一消费升级需要,通过创新,使任何一个产品与服务同时具备“文化、健康、智能”三个特征。(2)目前外需对经济增长的贡献度不高,但从结构上来看,出口贸易企业大部分是民企,且多为中小微企业,就业贡献举足轻重。同样是经济增长拉动,同一个单位外需吸收的就业可能是国企和地方政府投资的3-4倍。据统计,中国与对外贸易直接和间接相关的就业高达2亿人。(3)要解决内需循环不畅的问题,关键是要降低国内居民储蓄率,这是供给侧结构性改革的延续和深化。可考虑的解决途径,一是通过保障(医疗、教育、养老、住房)创造需求;二是供给创造需求和信息创造需求;三是调整限制消费政策创造需求。

供给端则要求提高石油、粮食等重大战略物资的生产和供给保障能力,应对国际循环中供应链松动的风险,通过升级改造提升国内产业链供应链的稳定性和安全性。主要涉及粮食、能源、高技术三大领域:过去全球化程度高的时候,中国依靠在国际市场上进口大量的廉价大宗粮食,逐渐降低土地和农村劳动力的经济价值(收入),使农村土地被征用为建设用地,农村人口进入工厂和城市打工,快速地、低成本地完成了城市化进程。假如粮食、石油价格大涨,可能会出现逆城市化的现象。在核心技术方面,由于过去主要靠模仿和学习的模式,基础研究和核心技术的创新能力不足,要解决关键技术环节卡脖子的问题,短期内是个难题。因此,必须深化供给侧结构性改革,抓好“新基建”,发展“数字经济”,突破硬壳技术、卡脖子工程,实现自主可控。

五、结论和建议

我国高技术产业发展的生态位变迁已经和正在经历三个重要阶段:一是1979年至2000年的高技术产业的边缘节点期:国内循环主导与国际循环辅助;二是2001年至2017年的高技术产业的中心节点期:国际循环为主与国内循环辅助;三是2018年至2050年高技术产业的核心节点期:以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进。随着我国高技术产业生态位由“边缘节点”行进到“中心节点”再深入到“核心节点”,中美之间的博弈越来越激烈。目前,中美的经济较量主要体现在高技术产业发展上,且中美高技术产业之间的竞争已经进入到“核心节点”阶段,出现了“摩擦系数”接近于1的不可调和式“明战态势”,核心是要卡住我国高技术产业发展的“脖子”,对核心技术与关键产品和工艺实行“断供”和制裁式打压。显然,这种摩擦不是短期的、偶然的,而是长期的、必然的,我国必须做好打持久战的准备。对于湖南来说,应贯彻落实好习近平总书记“三个高地”①的新定位,深入贯彻落实新发展理念和“创新引领、开放崛起”战略,立足湖南省高新技术产业园区,在“十四五”期间,围绕重点科创园区和重点产业,实施“园区再出发、产业再升级”工程,推进高质量发展。

一是把准高技术产业“生态位”进位,构筑产业园区的“双循环”。湖南省高技术或战略新兴产业发展的生态位已经经历了“边缘节点”期和“中心节点”期两个重要阶段,目前正迈入“核心节点”期,面临“卡脖子”式断链诱发的国内大循环构建的局面。尽管湖南省少部分国家级园区和个别省级园区的产业已步入全球产业价值网络的“核心节点”生态位,但绝大多数园区产业处于全球产业价值网络的“边缘节点”或“中心节点”生态位。已经处于“核心节点”生态位的园区和产业应进一步强化,而尚处于“边缘节点”或“中心节点”生态位的园区和产业则应通过创新不断走向“中心节点”或“核心节点”。

二是锚定“国家重要的先进制造业高地”,提升中高端装备的智能制造水平。就湖南省来看,应集中力量聚焦核心关键环节创新,坚定不移地推进制造强省与智造强省战略,打造好工业之“母”——核心关键材料、工業之“骨”——关键零部件、工业之“心”——核心元器件、工业之“齿”——高端数控机床和“3D打印”装备、工业之“眼”——高端检验检测设备和工业之“魂”——“工匠精神”,强健湖南省工业的“脊梁”。[4]推动科技创新特别是人工智能与制造业深度融合,推动制造业实现数字化、网络化、智能化,向全球价值链中高端迈进,提升外循环水平。与此同时,抓好粮食稳产高产高质发展工作,进一步夯实粮食大省、农业强省地位;围绕长常高速两厢,打造中部地区“消费品工业走廊”,做大内循环体量。

三是锁定“具有核心竞争力的科技创新高地”,打造高水平的“两山”科创园。做大做强“岳麓山”大学科技城和“马栏山”视频产业园,为全省科技创新营造良好生态环境,促进科技创新与产业发展相结合,推动科技创新与实体经济深度融合。必须围绕装备制造和中高端消费品制造发力,让人力资本、科学技术、大数据、创意金融等软资源、软环境充分发挥作用,大幅提升延伸价值、附加价值和分享价值等软价值在产品价值中的占比。牢固树立创新劳动为第一劳动、知识产权为第一产权、大数据为第一资源的理念,全力构筑保护创新劳动、保护知识产权、保护数据资源的政策支持体系与环境,推进制造业服务化、附加价值化和共享化,大幅度地提升延伸价值、附加价值和分享价值在GDP中的占比,形成“软资源”“软制造”“软产品”“软环境”“软价值”驱动的新经济体系。

四是瞄准“内陆改革开放高地”,加快园区市场化、专业化步伐。一是政府出台系列优惠政策,鼓励有实力的民营企业和国有企业参与园区产业平台开发运营,综合运用财税、产业、招商、贴息等政策工具,支持创业、产业平台投资和运营主体市场化,实现在压减政府平台的同时扩大社会资本平台,打造一批规模适度的龙头园区综合运营商。二是设立园区市场化运营基金,撬动企业投资,鼓励盘活资产,化解中小微企业融资难题。三是全面加快园区平台公司市场化转型。把园区平台公司的“转型化债”作为化债重点工作着力突破,采取盘活存量资产、清理负债项目、激活社会资本、完善营运机制、明确扶持政策等措施,一园一策、一企一策推进转型。转型后的平台公司要加快优化资产、负债、股权、业务结构,通过和市场机构合作,做实和拓展经营性业务,提高运营效率,真正增强造血功能,成为独立经营、自负盈亏的市场主体。

五是抢抓“新基建”和数字经济机遇,建好“三大设施”。一是信息基础设施,包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施;二是融合基础设施,深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级;三是创新基础设施,包括支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。未来的园区投资者的期望值已经由“五通一平”转变为数字型或智慧型环境,上述三大“新基建”是立足于高新科技的基础设施建设,主要包括5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域,这是园区转型发展的“硬实力”。

六是优化区域创新生态,构筑“新三要素”支撑发展新格局。我国市场经济“上半场”的增长是物化劳动消耗为主即硬价值主导的经济增长,是基于土地、资本、劳动力“老三要素”支撑的增长,其生产函数是道格拉斯生产函数,其增长曲线为抛物线。所以表现出高资源消耗、高环境污染、高负债拉动、高速度增长的“四高特征”;而中国市场经济“下半场”及其高质量的国内国际大循环,必然是活劳动创造、软价值驱动的循环,它是基于人力资本、科学技术、大数据“新三要素”支撑的发展,其生产函数是指数函数,其发展曲线是螺旋式上升的曲线,因而是高质量的发展。人才兴,科创旺,国力强。建议按照构建高质量国内大循环的发展要求,深入实施人才优先发展战略,建立并完善适应科创要求、符合科创规律的“育人才、选人才、用人才”机制;建立健全以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系;进一步通过简政放权释放企业创新活力,反对“以权谋私”,倡导“以技谋利”,鼓励创新,宽容失败;加大全社会的科技创新投入,为科教强国和建设创新型国家提供有力支撑。

参考文献:

[1]刘志峰.战略性新兴产业生态位培育模式、机制与策略[J].商业经济研究,2016(14):166-168.

[2]吴金明.高科技经济[M].长沙:国防科技大学出版社,2001:215-217.

[3]邱晓华.如何看待中美贸易战[DB/OL].(2018-07-16)[2020-05-21]https://max.book118.com/html/2018/0728/6152025110001210.shtm.

[4]吴金明,吴双.产品价值构成、工业化演进与供给侧结构性改革的本质[J].南华大学学报:社会科学版,2017(1):22-34.

[5] 2017年高技术产业发展质量齐升[DB/OL].(2018-07-16)[2020-05-21]http://www.zgxxb.com.cn/xwzx/201805290009.shtml.

[6]吴金明.“二维五元”价值分析模型——关于支撑我国高质量发展的基本理论研究[J].湖南社会科学,2018(3):113-129.

[7]吴金明,陈美容,吴双.从生产建设性财政转向消费服务性财政——建立与高质量发展相适应的财政模式研究[J].湖南社会科学,2020(4):104-113.

[8]滕泰,张海冰,刘哲.軟价值系数:新时代如何衡量“美好生活需要”[R].供给侧改革研究月报,2018(2).

[9]徐奇渊.双循环新发展格局:如何理解和构建[J].金融论坛,2020(9):3-9.

责任编辑:王赞新