间作栽培对宁夏南部山区马铃薯根际土壤真菌菌群结构的影响

张晓岗, 刘 萍,马 琨,王 娜

(1.宁夏大学 农学院,银川 750021;2.西北土地退化与生态系统恢复国家重点实验室培育基地,银川 750021)

马铃薯由于其抗旱、高产、耐瘠薄等优点,是宁夏南部山区特色优势作物之一[1],随着加工产业的发展和种植结构的调整,宁夏南部山区马铃薯栽培面积持续扩大,轮作倒茬越来越困难,连作年限的不断上升,致使该地区马铃薯根际土壤中菌群种类和数量发生改变,土壤微生物多样性下降[2-3],病原真菌种群过渡成为优势种群,生防菌数量明显下降,根际微生态环境恶化,导致马铃薯病虫害发生严重、产量减少、品质下降[4-5],如何减轻马铃薯连作障碍的发生已成为亟待解决的 问题。

土壤微生物是土壤生态系统的重要组成,其多样性和丰度是可持续农业生态系统的标志[6-7],在自然界物质循环过程中起着不可替代的作用,对土壤健康的保持极为重要[8],不同培肥措施[9]、耕作制度[10]都会影响马铃薯根际土壤中细菌和真菌的菌群结构。间作生产中由于各作物需肥特性和生理生长周期等的不同,可在时间、空间上通过种间作物促进和互利提高各自对水、肥、气、热等资源的利用,直接或间接影响作物的地上和地下部生长发育[11-12]。间作物的选择会影响根际土壤微生物群落的结构组成,改善土壤微环境[13-15],因而间作栽培下作物对资源的高效利用主要表现在极大地提高作物的产量[16]。魏常慧等[17]认为,马铃薯与玉米间作栽培后提高了土壤微生物群落中以羧酸类化合物、多聚合物、胺类化合物为碳源的微生物类群代谢活性,Wu等[18]研究发现玉米与马铃薯组合的农作制度具有“超产”效应。土壤特性是影响真菌种群的重要因素之一,邓文等[19]研究表明,桑树间作大豆后桑树根际土壤真菌多样性降低,但根际土壤微生物群落的碳代谢多样性增强,土壤养分条件得以改善。马玲等[20]研究认为马铃薯与玉米、蚕豆间作并接种从枝菌根真菌(Gloumusetunicatum)后,土壤微生物功能多样性增强,土壤真菌比例上升,细菌和放线菌比例下降;可见,选择合理的间作物调控方式可以作为缓解作物连作栽培障碍、稳定其生产的一种有益探索。本研究根据宁夏南部山区气候和作物的生长特点,设计马铃薯‖玉米、马铃薯‖蚕豆以及不同马铃薯品种间作的栽培模式,研究间作栽培后马铃薯根际土壤真菌的多样性,揭示土壤真菌菌群的结构变化,旨在探寻适宜的间作栽培模式,为缓解宁夏南部山区马铃薯连作障碍提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地设在宁夏固原市隆德县沙塘镇和平村(106.02°E, 35.59°N),海拔1 883 m,属半干旱黄土丘陵地带,年均降水量523.1 mm。土壤为黑垆土。试验地已经连续种植3 a以上马铃薯,耕作层土壤有机质33.84 g·kg-1,全氮1.19 g·kg-1,全磷1.02 g·kg-1,碱解氮34.65 mg·kg-1,速效磷35.43 mg·kg-1,速效钾 80.90 mg·kg-1。

1.2 试验设计和土样采集

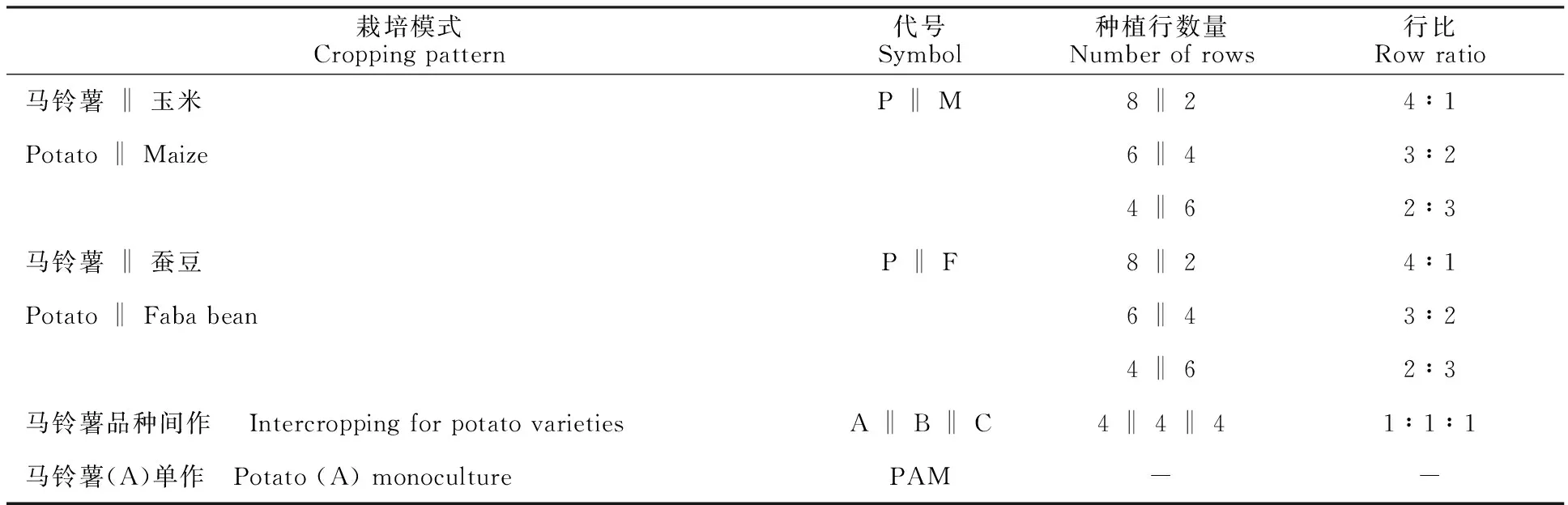

选择已连作3 a以上马铃薯的田块,单因素随机区组设计,小区面积9 m×25 m,重复3次。具体设计见表1。

马铃薯‖玉米、马铃薯‖蚕豆间作种植时马铃薯行株距为40 cm×40 cm,玉米行株距为40 cm×35 cm,蚕豆行株距为20 cm×20 cm;间作所用马铃薯品种为‘陇薯3号’(A),玉米为‘长城706’,蚕豆为‘青蚕9号’;不同马铃薯品种间作选用的是‘陇薯3号’(A)‘青薯9号’(B)和 ‘庄薯3号’(C),以连作3 a以上的‘陇薯3号’(A)为对照,四周设保护行。分别在马铃薯播种前(4月4号)、开花期(7月29号)和成熟期(10月7号)采集土壤样品。播种前土样按照对角线5点式采集,每个样点取5~20 cm 深度范围的耕作层土壤充分混匀;开花期和成熟期按5点式采集紧邻间作物的马铃薯A附着于根毛表面的土壤(根际土),装入无菌自封袋后充分混匀,重复3次。所有土样冰盒保存带回实验室,迅速过2 mm筛子,-70 ℃保存,备用。

表1 马铃薯不同间作栽培试验设计Table 1 Experimental design of different intercroppings in potato

1.3 试验方法

1.3.1 土壤微生物总DNA的提取 土壤微生物总DNA采用试剂盒(OMEGA公司)提取,10 g·L-1琼脂糖凝胶电泳检测所提DNA质量。

1.3.2 真菌ITS片段的扩增、酶切、毛细管电泳和测序分析 用FAM荧光标记的真菌通用引物ITS1-HEX(5′-CTTGGTCATTTAGAAGAAGTAA-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)扩增土壤真菌ITS片段[21]。每份土样重复3次,为防止PCR偏差,每次PCR扩增采用5管平行,反应体系和扩增程序参照秦越等[3]的报道。混匀5管扩增产物,取少量产物用10 g·L-1的琼脂糖凝胶电泳检测,其余产物经胶回收纯化后用限制性内切酶HaeⅢ和MspⅠ(NEB(北京)有限公司)分别酶切,酶切产物避光低温送至生工生物工程(上海)股份有限公司,在ABI自动测序分析仪上进行毛细管电泳,记录片段大小和峰面积等有关信息。

1.3.3 土壤真菌ITS基因文库构建、阳性克隆子筛选及ITS片段测序 土壤真菌ITS扩增片段的DNA条带经切胶回收、纯化,产物连接至pMD18-T载体(Takara)后转化到大肠杆菌感受态细胞中,涂布于含有 IPTG和 X-gal的LB平板上(Amp,100 mg·mL-1),37 ℃黑暗倒置培养12~16 h,获得土壤真菌的ITS基因文库。从每份土样所构建的ITS文库中随机挑取白色菌落扩繁后用引物ITS1-HEX和ITS4进行菌液PCR扩增,琼脂糖凝胶电泳检测为阳性克隆子的对应菌液送生工生物工程(上海)股份有限公司测序,每个ITS基因文库检测80个以上的阳性克隆子。

1.4 数据处理与分析

选择长度为37 bp~609 bp且荧光强度超过50 RFU(Relative fluorescence units,相对荧光单位)的T-RFs有效片段进行数据处理和分析,根据有效T-RFs的数目及其丰度用BIO-DAP软件分别计算真菌的Shannon-Wiener指数和Simpson指数[22],本文中所有数值均为两个酶切结果的平均值。应用CExpress软件对测序结果去载体以获得真菌ITS片段的基因序列,登录The National Center for Biotechnology Information(NCBI)数据库,将ITS片段的基因序列与数据库中已有的基因序列比对,找出与克隆子同源性最高的序列,确定其菌属地位,计算各分类水平的真菌比例;运用PAST 2.03软件对各栽培模式下马铃薯根际土壤真菌目水平菌群结构作主成分分析(Principal components analysis,PCA)。

所有数据均用Office 2007处理,用DPS v 7.05进行方差分析(LSD法)。

2 结果与分析

2.1 不同栽培模式下马铃薯根际土壤真菌多样性分析

物种丰富度反映的是土壤微生物群落功能多样性,用Shannon-Wiener指数表示,优势度反映的是土壤微生物群落中最常见的物种,用 Simpson指数表示[23]。运用T-RFLP技术分析不同栽培模式下马铃薯播种前、开花期和成熟期根际土壤真菌的多样性,与连作相比,间作栽培后无论是开花期还是成熟期,马铃薯的根际土壤真菌Shannon-Wiener指数均有不同程度降低(表2),具体表现为在开花期间作栽培后马铃薯根际土壤真菌的Shannon-Wiener指数均显著低于连作 (P<0.05),在成熟期除P‖F 2∶3行比以及不同马铃薯品种间作外,其Shannon-Wiener指数也低于连作,但差异不显著;间作栽培后P‖F 3∶2、2∶3行比以及不同马铃薯品种间作根际土壤真菌的Simpson指数变化与连作栽培差异显著 (P<0.05),但与P‖M间作差异不明显。可见,不同作物以及同种作物不同品种间作对降低马铃薯根际土壤真菌的多样性均有效果。

表2 不同栽培模式下马铃薯根际土壤真菌多样性比较Table 2 Diversity of fungi in potato rhizosphere soil under different cropping patterns

2.2 不同栽培模式下马铃薯根际土壤真菌的丰富度和主成分分析

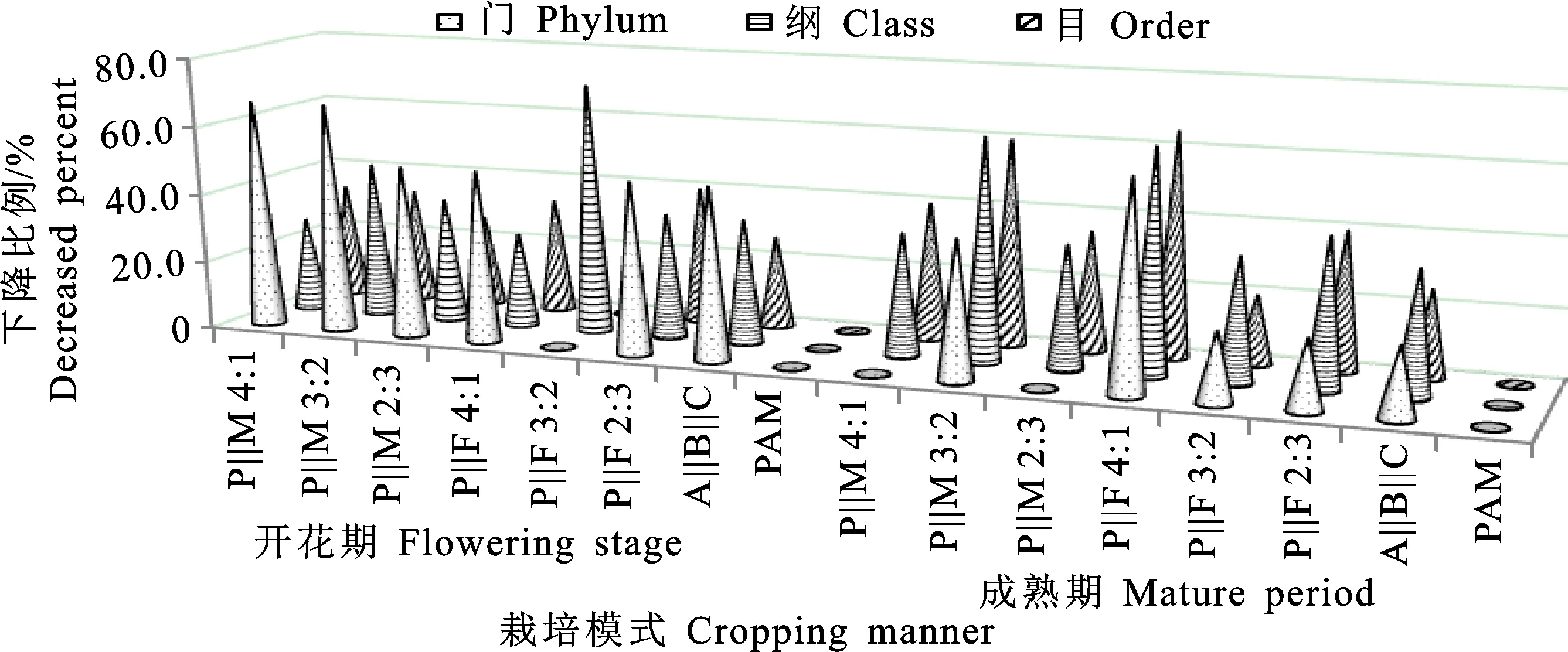

利用GenBank数据库对各间作和连作栽培中马铃薯开花期和成熟期根际土壤真菌ITS序列的测序结果进行比对和菌群分析,连作栽培的马铃薯在开花期根际土壤中检测到6个门、11个纲、15个目的真菌,在成熟期的根际土壤中检测到5个门、15个纲、21个目的真菌;马铃薯间作栽培后根际土壤中真菌的物种丰富度在门、纲和目的分类学水平上与连作栽培模式相比发生较大差异,真菌门、纲、目的数量都有明显的下降,尤以纲和目的比例降幅大(图1),开花期纲和目的比例分别平均下降40.26%和27.62%,成熟期纲和目的比例分别平均下降44.90%和40.71%,其中P‖M和P‖F两种间作栽培模式在成熟期纲和目比例下降均接近45%,但马铃薯品种间间作在开花期和成熟期纲和目的下降比例显著低于P‖M和P‖F两种间作模式(P<0.05),表明从改善根际土壤真菌菌群结构效果来看,马铃薯与玉米或蚕豆间作模式比马铃薯品种间间作模式的效果好。

图1 不同栽培模式下马铃薯根际土壤真菌丰度Fig.1 Abundance of fungi at phylum, class and order in potato rhizosphere soil under different cropping patterns

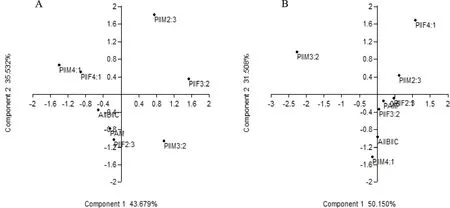

主成分分析(PCA)结果表明(图2),在马铃薯开花期和成熟期第一、第二排序轴的累积贡献率分别为79.211%和81.658%,可直观反映出马铃薯不同栽培模式下根际土壤真菌在目水平上菌群结构的差异。在开花期,P‖M 4∶1、3∶2、2∶3、P‖F 4∶1、3∶2与PAM的菌群结构空间距离较远,P‖F 2∶3和A‖B‖C与PAM的空间距离相对较近;在成熟期,P‖M 4∶1、3∶2、2∶3以及P‖F 4∶1与PAM的空间距离较大,P‖F 3∶2、2∶3和A‖B‖C与PAM的菌群结构空间距离小,说明不同间作栽培模式对根际土壤真菌群落结构产生不同响应。纵观两个生育时期,可以认为P‖M间作栽培模式与连作栽培的真菌群落结构差异最大。

A.开花期;B.成熟期

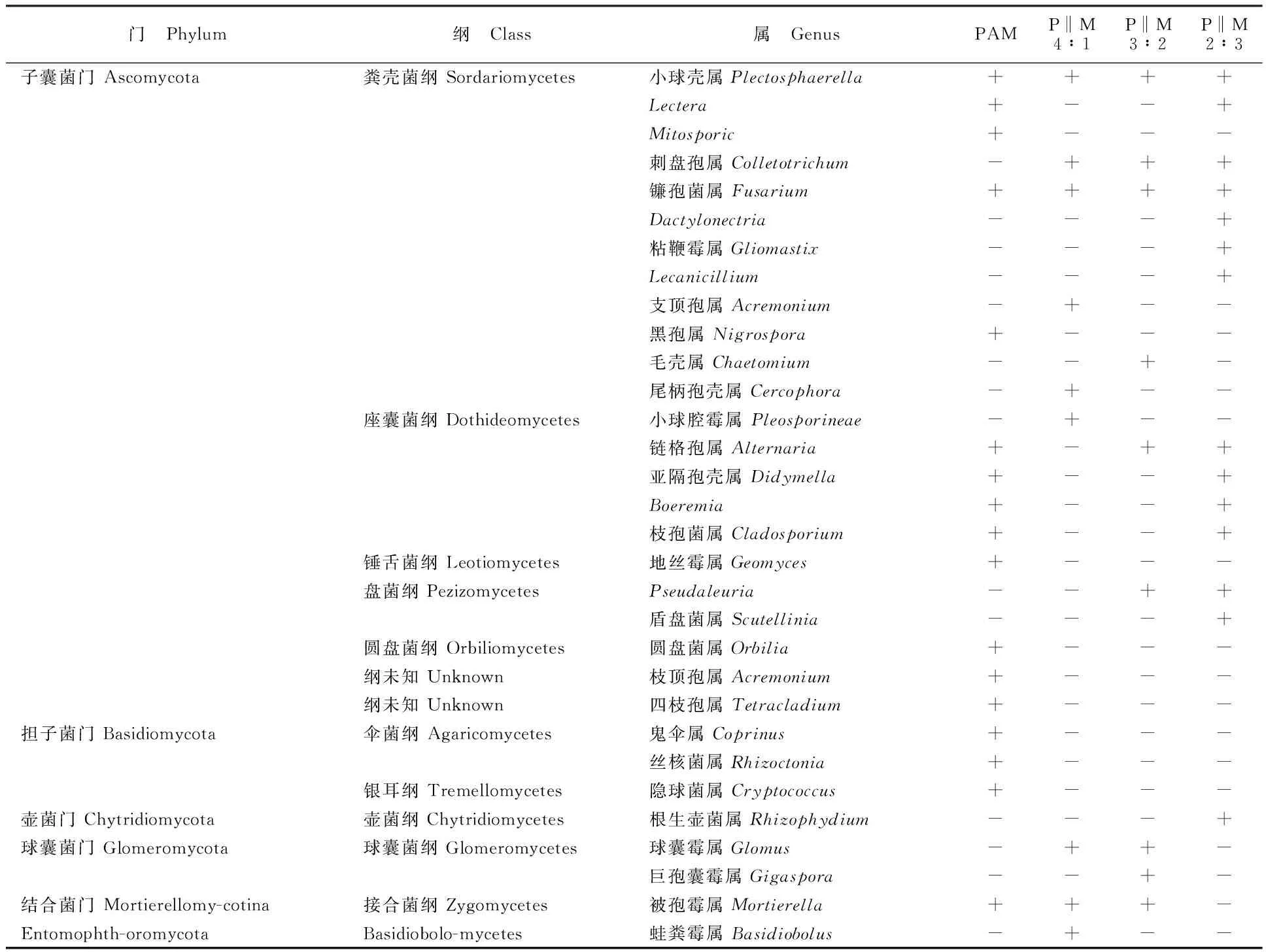

2.3 P‖M不同栽培模式下马铃薯成熟期根际土壤真菌菌群结构和功能分析

由于P‖M间作后对马铃薯成熟期根际土壤真菌菌群结构影响最大,故进一步对其ITS片段的测序结果开展目以下属的分类和功能研究。除去未能在NCBI上比对到的属以外,连作栽培模式下共检测到31个属,P‖M间作后4∶1、3∶2和2∶3 3种行比分别检测到17、10和25个属的真菌,与连作栽培相比,3种间作栽培模式下属的比例分别下降45.16%、67.74%和19.35%,以P‖M 3∶2行比下降的比例最大。间作栽培后,Mitosporic属、黑孢属(Nigrospora)、地丝霉属(Geomyces)、圆盘菌属(Orbilia)、枝顶孢属(Acremonium)、四枝孢属(Tetracladium)、鬼伞属(Coprinus)、丝核菌属(Rhizoctonia)、隐球菌属(Cryptococcus)共9个属的真菌消失(表3),这其中不乏有能够引起马铃薯病害的真菌,如丝核菌属(Rhizoctonia)的立枯丝核菌(R.solani)可在土壤中存活数年,诱发马铃薯立枯丝核菌溃疡病[24],链格孢属(Alternaria)的茄链格孢菌(A.solani)引起马铃薯早疫病[25]。

在马铃薯成熟期只有小球壳属(Plectosphaerella)和镰孢菌属(Fusarium)在4种栽培模式中同时出现,但P‖M 3种间作栽培模式下镰孢菌属的比例明显低于连作栽培;3种间作模式共新增24个属的真菌,除去NCBI中未能比对到的属外,对有分类结果的菌属进一步分析发现,间作后新出现的菌属,多数都有利于作物的生长,P‖M 3∶2行比间作后新出现了毛壳属(Chaetomium)和巨孢囊霉属(Gigaspora)的真菌,且巨孢囊霉属的比例高达60.35%,巨孢囊霉属是丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi) 的重要菌属,与植株形成共生体,不仅能改善连作土壤的理化性状,加速养分循环利用,形成良好的土壤结构,促进植物根系良好生长,还能增强植物对不良环境的耐受力和对病虫害的抵抗能力[20,26];毛壳属的真菌具有很强的分解纤维素的能力[27]。P‖M 4∶1行比间作后出现的小球腔菌属(Pleosporineae)的代谢产物对致病真菌-雪腐镰刀菌(Fusariumnivale)有活性[25];P‖M 2∶3行比间作后出现的粘鞭霉属(Gliomastix)中许多真菌种有分解纤维素的能力,在自然界物质循环中有重要作用[28],可见,P‖M间作栽培能有效改善真菌菌群结构。

表3 马铃薯玉米间作栽培成熟期根际土壤真菌菌群结构分析Table 3 Analysis of fungi communities in potato rhizosphere soil at mature period of potato and maize intercropping

3 讨论与结论

本研究采用T-RFLP技术分析不同栽培模式下马铃薯根际土壤真菌的多样性,该技术可在 18S rDNA 序列上区分真菌种类的差异。每一个特异的 T-RF至少代表一种真菌,利用T-RFs的多样性可以快速而准确地对土壤真菌种类进行分型,估计样品中存在的最低限度的真菌物种数目。由于目前关于真菌的数据库信息不够完善,因此本研究在进行T-RFLP分析的同时还构建真菌ITS基因文库,其中每个基因文库选择80个阳性克隆子测序用于分析根际土壤的真菌组成情况。尽管如此,本研究构建的基因文库覆盖率依然较低,因此要全面反映马铃薯间作栽培后根际土壤中真菌的多样性和菌群结构,还需挑取更多的阳性克隆子进行测序分析,以使基因文库的库容足够大。

本研究应用ITS克隆文库法分别构建P‖M、P‖F、马铃薯不同品种间作栽培和马铃薯连作栽培模式下马铃薯根际土壤的真菌基因文库,菌群结构分析认为马铃薯与玉米、蚕豆或不同马铃薯品种间作后,马铃薯根际土壤的真菌主要类群结构在门、纲和目分类水平上发生改变,特别是P‖M间作后一些有害的致病真菌菌属消失或比例下降,随之出现部分有益于作物生长的功能真菌,它们或参与纤维素降解,或对其他潜在致病菌起拮抗作用,或作为丛枝菌根真菌与植物根系形成互利共生关系,影响根系分泌物和土壤微生物群落结构组成以促进植物生长[29-30],在供给植物氮、磷,增加植物生产力和提高植株抗病能力等方面均起到了重要作用,使得植株根际的微环境得到有效改善[31]。此研究结果与王娜等[32]对马铃薯间作后根际土壤细菌多样性研究的结果相 吻合。

结合各栽培模式下真菌菌群多样性、有害菌群下降的数量和菌群功能的综合分析,认为P‖M间作对马铃薯根际土壤真菌菌群结构影响最大,尤以3∶2行比间作效果最好,间作后真菌属的比例下降最多,新出现的丛枝菌根真菌巨孢囊霉属比例高达60.35%,因而有效改善了间作后马铃薯根际土壤的微环境,缓解了马铃薯连作 障碍。