汉语进行体标记对中国德语学习者运动事件认知的影响

——来自言语产出和眼动的证据

张钫炜

北京邮电大学

提 要: 本研究利用口语产出任务和眼动技术考察不同水平中国德语学习者二语加工中运动事件的认知模式。结果发现:1) 低水平德语学习者更加关注运动事件内部的时间过程;2) 高水平德语学习者主要关注运动的终点;3) 进行体语法标记对运动事件认知的影响主要通过图式化和固化完成。整个研究表明,随着二语能力的提高,德语学习者可以逐步建立起完整的二语概念表征,符合概念迁移理论的基本假设。

1. 研究背景

人类时刻处于各种形式的运动中,故而形成了各式“运动事件(motion events)”。世界上任何一种语言都有表达运动事件的手段,但不同语言的编码方式却存在差异。Talmy(2000)发现,“动词框架语言(Verb-framed languages)”在描述运动事件时,运动路径(path)主要依靠动词词根编码,如西班牙语、日语等,而“卫星框架语言(Satellite-framed languages)”倾向于使用卫星语(介词、小品词等)表达路径,如英语、瑞典语等。萨丕尔-沃尔夫假设认为,语言特征上的差异可能导致说话者的认知差异(Whorf, 1956)。如Gennari et al. (2002)利用图片相似性判断任务发现,西班牙语母语者认为运动方式相同的两幅图片更相似,而英语母语者倾向于将运动路径相同的图片归为一类。这意味着,人们在学习一种语言的同时也在学习该语言表达思想的方式。在语言使用过程中,语言类型会引导人们对事件的某些方面投入更多注意力,即人们的即时思维会受到语言的影响(Slobin 1996)。

随着研究的深入,语言学家进一步发现,不同语言对运动事件编码的差异不仅体现在空间特征上,如词汇化模式中路径和方式的表达,也会体现在时间特征上,如语法范畴中体 (aspect)的选择。Comrie(1976)认为,“体”是对情景内在时间构成所持的观察方式,主要包括完成体(perfective)和未完成体(imperfective)。前者意指从外部观察事件而无须区分其内在的时间结构,主要表示动作和状态已经完成;后者意指从内部观察事件,与事件内在的时间结构密切相关,其中最重要的一类是进行体(Dahl, 1985; Klein, 1994)。

从语言类型学角度来看,进行体范畴可通过不同语言手段表达。利用语法标记表达进行体的语言被称作“体语言(aspect language)”,如英语、俄语和西班牙语等,而利用词汇手段表达进行体的语言被称作“非体语言(non-aspect language)”,如德语、荷兰语、瑞典语等(von Stutterheim et al. 2012)。大量研究表明,语言中是否具有进行体语法标记会对说话者的运动事件认知造成影响(Bylund et al. 2013)。例如,在描述“一辆车沿着马路前行,路的尽头有一个小乡村”这样一个正在进行中的以目标为取向的运动事件(goal-oriented motion events)时,体标记语言的母语者倾向于采取一种即时观察框架(immediate viewing frame),更加关注事件发展的内部时间流程,而省去事件终点的表达,如英语母语者往往会将该场景描述为“a car is driving along the road”。而非体语言母语者在表达这一事件时则会采取最大观察框架(maximal viewing frame),即关注事件发生的全过程,倾向于将运动终点包括在内,如德语母语者会使用“ein Auto fährt auf einer Straße zu einem Dorf (a car drives on a road to a village)”。

在二语研究方面,Bylund & Athanasopoulos (2014)利用非言语任务发现,接受英语教育更多的科萨语(非体标记语)母语者较少依靠运动终点对视频做出归类。这说明,英语的语法概念范畴可能影响到科萨语母语者对运动事件的认知,导致其更加关注时间结构,而非运动终点。Athanasopoulosetal.(2015)也发现,平衡英-德双语者在口头干扰(verbal interference)任务中,当一种语言被阻断后,双语者对运动事件的认知主要受到另一种语言的影响。这说明,人们的即时思维是受到言语交际当下所使用语言的特征影响的。

然而,上述仅有的几项二语研究没有直接探讨以体标记语言为母语的二语学习者在习得非体标记语言时,母语中的进行体语法标记是否会对运动事件的二语认知产生影响。此外,从研究范式来看,现有研究主要利用离线任务(如视频相似性判断等),较少使用反映认知加工过程的在线任务(蔡金亭、李佳,2016)。

进行体也是汉语中一种常见的体范畴,主要通过体助词加以表达,既可以通过在动词短语前面附加虚化程度很高的时间副词“在”表达进行意义,也可以在动词后直接添加功能性语素“着”标记动作或状态的进行或持续(吕叔湘,1942:90;王力,1945;王媛,2011)。这意味着,汉语可能与其他体语言一样,在表达动作的进行意义时,更倾向于关注情状的内部时相结构,而不考虑当前事件的起始或终结(施栋琴,2001)。与此不同的是,德语缺乏专门的现在进行时范畴,也不存在表示进行体的语法标记,而是习惯使用jetzt(现在) /gerade (目前)等时间词加以表示,如“Er ist gerade dabei, das Buch zu lesen(他现在正读这本书呢)”,因此是一种非体语言。根据概念迁移理论,外语学习者会将母语的概念范畴系统迁移到二语表达中(Jarvis, 2011, 2016)。如果汉语是典型的体标记语言,那么中国人在学习非体标记语言(如德语)时,母语的思维方式和概念范畴化方式是否会影响外语的习得,甚至进一步影响其利用二语对运动事件的认知加工?目前尚无研究涉及上述问题。基于此,本研究以不同水平的中国德语学习者为调查对象,采用德语(L2)口头产出任务和眼动技术,考察语法体标记对运动事件认知的影响。探讨这一问题不仅有助于厘清语言对认知的影响,而且可以为概念迁移理论提供佐证。

2. 研究问题与实验设计

1) 研究问题

本研究拟回答以下具体问题:

(1) 不同水平中国德语学习者二语加工中运动事件的认知模式的差异及其成因是什么?

(2) 语言特征如何对不同水平中国德语学习者的运动事件认知产生影响?

2) 被试

中国内地三所高校德语专业二年级本科生(9男,21女)和研究生(8男,22女)各30名。所有被试均从大学本科阶段开始学习德语。二年级组被试平均年龄19.2岁,无德语国家学习经历。研究生组被试平均年龄23.3岁,均有一年或以上德语国家留学经历。参加实验时,二年级组被试正在修读该校德语专业二年级下学期课程,但尚未参加德语专业四级考试(PGG-4)。经学校德语专业教师确认,二年级组被试已学习并掌握了有关德语时体表达的语法知识。研究生组被试均已通过国家每年统一举行的德语专业八级考试(PGG-8),且获得良好及以上等级证书。依据被试的德语学习年限和德语国家学习经历,本研究将二年级组和研究生组被试分别视为低水平和高水平中国德语学习者。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲、色弱。表1列出了被试的相关信息。

表1. 被试基本信息

3) 材料

实验材料选自von Stutterheimetal.(2012)使用的运动事件视频,由60条视频片段构成,其中包含目标视频10条,控制视频10条,填充视频40条,每条视频长度均为6秒,分辨率为1 280×800像素。目标视频和控制视频均为日常生活中的运动事件场景。场景中包含运动主体、运动路径和运动终点三类主要信息。目标视频与控制视频均呈现运动主体正在沿着运动路径逐渐向终点移动,但区别在于运动主体是否抵达终点。目标视频均呈现运动主体未抵达终点的运动事件,如“一个女人正沿着小路走(向一辆小车)”。控制视频均呈现运动主体抵达终点,如“一个女人走进了超市”。填充视频呈现不包含位移变化的简单运动场景(“蜡烛在燃烧”)。

为避免呈现顺序对实验结果的影响,所有视频经伪随机处理形成5份实验材料。每份实验材料均包含全部60条视频,但排列顺序不同。此外,为避免被试形成实验策略,研究者排列视频时,使目标视频和控制视频间隔出现,且每条目标视频和控制视频之间间隔两条填充视频。正式实验时,研究者将被试随机分为五组,每组随机接受一份实验材料的测试。

4) 设计

采用2(二语熟练度)×2(视频类型)双因素混合设计。二语熟练度包括高、低两个水平。视频类型分为目标视频(未抵达终点)和控制视频(抵达终点)两类。二语熟练度是被试间因素,视频类型是被试内因素。为避免被试无目的地随意观察视频,本研究参照von Stutterheimetal.(2012)的实验设计,要求被试观看视频后用一句德语描述“Was passiert jetzt? (发生了什么?)”,以帮助被试将注意力集中在运动事件上。由于本研究主要关注被试对视频终点区域的言语产出和眼动模式,故将视频中的终点区域定义为兴趣区(AoI),因变量是被试言语产出中终点信息的出现频次以及对AoI的注视次数和注视时间。

5) 仪器

使用SR Research Eyelink 1000 eyetracker记录眼动轨迹,数据采样率为120Hz。实验材料由E-Prime编程,通过计算机呈现,呈现设备为17英寸LCD显示器,分辨率为1440×900。材料呈现与眼动记录由计算机自动完成。

6) 程序

在正式测试前,被试需要接受练习测试。练习使用与目标视频和填充视频相同的测试材料(不用于正式实验)。练习测试的目的在于帮助被试熟悉实验程序和操作,确保视频清晰可见,并校准眼动仪。在正式实验时,被试端坐在距离屏幕80cm处。告知被试在实验中尽量保持不动,以保证眼动轨迹记录的精确性。实验开始后,屏幕首先呈现指导语。指导语为德语,要求被试在观看视频后用德语对视频做出口头描述,以保证被试在观看视频时用德语对运动事件进行思考和语言编码。指导语呈现完毕后,屏幕呈现注视点“+”800ms,随后呈现视频。视频呈现完毕后,屏幕显示提示语,要求被试用德语描述视频内容,提示语为德语。被试的描述由数字录音设备记录,采用MP3格式,分辨率为128Kbps。被试描述完毕后按空格键进入下一视频的测试,直至完成全部试次。

3. 结果与分析

由于本研究的目的是探讨体标记与终点成分的相互关系,因此结果只分析与体标记和终点信息相关的言语产出和眼动数据。言语产出的录音由两位研究者独立转写并统计,一致性为100%。言语产出数据主要统计被试口头描述中的终点信息数量。被试口头描述中出现终点信息记为1次。由于每段目标视频和控制视频中仅包含一个终点信息,被试的重复描述记为1次,错误描述或未描述均记为0次。被试口头表达中终点信息的出现频次见表2。

表2. 不同水平中国德语学习者终点信息描述频次

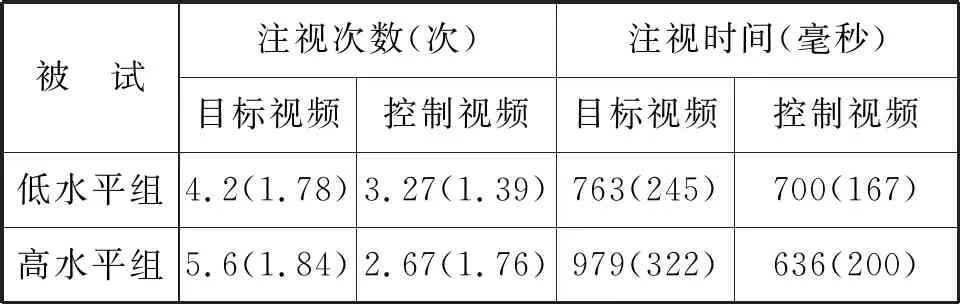

眼动仪自动记录眼动数据。注视次数指注视点持续时间超过30ms的个数,主要体现加工对象的重要性,注视点持续时间反映AoI所需的中枢加工时间。数据分析时,删除了时间超出±3个标准差的数据,删除率为3.7%。被试对终点信息的平均注视次数和时间见表3。

表3. 高、低水平中国德语学习者视频终点信息注视次数和时间

上述结果说明,尽管控制视频中的终点信息较目标视频更为凸显,但不同水平组被试对控制视频中AoI的注视次数和时间均少于目标视频。这是因为控制视频中的运动主体均已抵达终点,言语产出时被试大多使用完成体,这使得被试无需过多注意AoI即可完成运动事件的概念化和语言编码。与此不同的是,目标视频中的运动主体尚未抵达终点,被试可能需要提前反复观察AoI,才能对运动终点做出命名。

4. 讨论

1) 不同水平德语学习者对运动事件的认知加工模式及其成因

针对研究问题一“不同水平中国德语学习者二语加工中运动事件的认知模式的差异及其成因”,本研究通过言语产出任务和眼动技术考察了不同水平组的中国德语学习者对目标朝向运动事件的认知加工。总的来看,二者对事件终点的语言编码有所不同,在两项眼动指标上也产生了显著差异。从二语表达来看,低水平组被试对言语表达中编码终点信息的比例明显低于高水平德语学习者。前者在使用时间副词、迂回结构(periphrastic constructions)等词汇手段描写正在进行中的运动事件时,常常忽略终点信息,如“Er überquerte gerade die Straße (Hejustcrossed the street)”。另一方面,从眼动模式来看,不同水平组被试对终点信息的认知加工同样存在差异。相较于低水平组,高水平组被试优先关注运动终点,注视次数较多,并且注视时间更长。

汉语和德语分属体标记和非体标记语言。从认知角度看,汉语侧重从内部观察一个情状,关注运动事件的内部时相结构,而较少考虑该事件的起始或终结。Bergen & Wheeler(2010)的行为实验也证明了体标记语言的这一特点。研究者要求英语被试在阅读与特定方向运动相关的句子时,同时朝与句中所指的相同或相反方向移动双手。当实际运动方向与句子所指的运动方向一致时,句子的理解速度就会大大提高。然而,该种“运动-句子相容效应(action-sentence compatibility effect)”仅在被试阅读含有进行体语法标记的句子时才存在。这说明,进行体语法标记可以促进说话者在心智层面模拟事件内部的时间发展过程。与此不同的是,德语中缺少进行体语法标记,倾向于采取一种最大观察框架,会将更多的注意力放在事件终点上,因此较少关注与时间有关的语义信息。

如果说德语由于缺乏进行体语法标记而导致被试更加关注运动事件的终点,那么,为什么不同水平组被试在德语运动事件的言语表达和眼动模式上会存在差异?这一现象可以通过概念迁移理论加以解释。Jarvis(2011)认为,在外语初级学习阶段,外语学习者仅能建立起二语的形式表征,而尚未形成新的二语概念系统。这意味着,低水平德语学习者主要依靠母语进行概念活动,倾向于利用汉语思维方式对运动事件做出识解,因此更加关注运动事件内部的时间过程。从言语产出数据可以看出,低水平组被试语法层的概念迁移偏误频率较高,汉语中原有的语法范畴错误地迁移和映射到了德语的表达中,从而导致其更少编码运动终点。从眼动特点也可以发现,低水平组对终点信息的注视次数和注视时间均较少。

与此不同的是,高水平德语学习者不仅在二语表达中编码了更多的运动终点,并且对终点信息的注视次数更多,注视时间也更长。这是高水平组德语学习者通过长时间外语学习,二语水平不断提高的结果。学习者一方面可以对原有的母语概念进行充分调整、修正以及扩充,使共享概念能够同等容纳二语经验;另一方面,可以在足够经验的基础上建立起二语独有的概念范畴系统。经过重组后的一语和二语复式混合表征系统使得学习者对母语概念的依赖性减弱,而二语概念参与认知活动的可及性却得到提高(Jarvis & Pavlenko 2008;刘永兵、张会平,2015)。因此,高水平德语学习者在二语表达中能够克服母语思维方式的束缚,对运动事件的表达更加趋近本族语者。概念迁移理论甚至认为,随着二语经验能力的不断提高,学习者的母语也可能受到二语的影响,从而发生反向迁移(Bylund & Jarvis 2011)。目前有少数研究初步证实了这一假设。Bylund & Jarvis(2011)的研究表明,相较于西班牙语单语者,西班牙语-瑞典语双语者对运动事件终点的编码更多,这说明二语对一语产生了反向负迁移。研究同时发现,在进行体测试中出现更多错误的个体,也倾向于表达更多的运动终点,进一步证明了进行体语法标记与运动终点呈负相关趋势。在今后的研究中,可以通过考察中国高水平德语学习者的汉语产出进一步验证上述观点。

2) 语法范畴对运动事件认知的影响

针对研究问题二“语言特征如何对不同水平中国德语学习者运动事件认知产生影响?”,目前学界主要存在“弱特性假设(under-specification hypothesis)”和“突显性假设(salience hypothesis)”两种对立的观点(Papafragou & Selimis, 2010)。“弱特性假设”认为,语言表征和概念表征呈现出一种分离的模式,语言只可能在言语交际的当下影响人们对运动事件的认知加工。“突显性假设”秉持弱式相对论的观点,认为语言的习得与发展,实质上是概念范畴的建构过程,学习一种语言意味着掌握一种新的概念系统。语言差异是造成认知差异的重要因素,突显的语言特征会导致说话者思维方式上的分化,从而影响其对运动事件的识解方式。

目前有少量研究支持“弱特性假设”。如Papafragou & Selimis(2010)发现,希腊语(路径突显)和英语(方式突显)母语者在有语言参与的任务中,会倾向于按照母语中得到突显的语义成分对运动事件做出归类,但在没有显性语言编码的任务中却不存在这一系统性组间差异。虽然该实验为“弱特性假设”提供了支持证据,但仔细分析可以发现,研究可能存在以下几点不足:1) 研究者过度夸大了两种语言在词汇化模式上的差异。Carrolletal.(2012)发现,路径突显语言(如法语等)实际上也具有大量有关运动方式的表达(虽然不是强制性的),其母语者在观看突显运动主体的视频时,与德语、英语等方式突显语言的母语者差别不大,都会同时使用编码路径和方式的动词。据此推断,希腊语和英语母语者对运动事件认知不具有差异,可能源自两种语言的词汇化模式差别过小;2) 研究者仅仅考虑了词汇化模式对运动事件的影响。运动事件除包含路径和方式等空间特征外,还具有本研究涉及到的时体特征等。Papafragou & Selimis(2010)的研究可能并没有很好地控制其他认知因素对实验的影响,如英语和希腊语都是体语言,当中的进行体语法标记可能导致两种语言讲话者的运动事件认知没有差异。

本研究结果较为支持“突显性假设”,即语言在进行体范畴上体现出的系统性差异会对不同水平组被试的运动事件识解造成影响,这一点无论是在言语产出还是眼动模式上都有所映证。为什么语法范畴会对人们的运动事件认知造成影响?Langacker(2008)认为,人们通过对相似经验的不断接触,抽象出共同点形成新的范畴,该过程被称作“图式化(schematization)”。这一认知机制在时间观察框架(包括即时和最大观察框架)的固化(entrenchment)过程中同样发挥作用。接触和使用频率较高的时间框架更有可能在人们的心智经验中固定下来,形成稳定的图式性概念结构。本研究中的低水平组被试在语言的实际用法事例中,由于长期受到汉语进行体语法标记的影响,即时观察框架比最大观察框架更容易得到激活,因此在二语表达中较为关注事件的时间内核。然而,由于高水平德语学习者的二语水平较高、经验较多,因此可以较为自由地根据当前任务选择合适的时间观察框架完成对运动事件的概念化。但需要指出的是,由于德语中也存在用于表达进行状态的词汇或短语手段,因此说话者并非完全不能激活即时观察框架,这也是为什么高水平德语学习者在表达进行中的运动事件时也存在部分不编码运动终点的情况。

5. 结语

本研究基于概念迁移框架,采用言语产生任务和眼动技术考察语法范畴对概念表征的影响,结果证实汉德两种语言的概念范畴系统有所不同,汉语中的进行体语法标记可能会对德语学习者运动事件的认知加工造成影响。具体来说,我国德语初学者语法层的概念迁移现象明显,表现出较强的汉语思维特征,更加关注运动事件的内部时间过程,而较少考虑运动的终点,而高水平德语学习者未出现明显的概念迁移特征。总体而言,本研究在很大程度上支持二语概念迁移理论。