黄土高原变绿对黄河中游延河流域径流演变的影响估算

夏 岩,张姝琪,高文冰,张洪波,4*,郭 路

(1.中国石油长庆油田公司勘探开发研究院,陕西 西安 710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安 710018;3.长安大学 水利与环境学院,陕西 西安 710054;4.长安大学 旱区地下水文与生态效应教育部重点实验室,陕西 西安 710054)

0 引 言

黄土高原地处中国半湿润气候区向干旱、半干旱气候区的过渡带,是最大的水土流失区,其对气候变化敏感,生态环境脆弱[1]。为有效防治黄土高原水土流失和生态环境恶化,中国政府积极开展了以水土保持为中心的黄土高原综合治理工作[2]。20世纪90年代以来,经过系统治理,黄土高原生态环境和水土保持建设都取得了显著成效,黄土高原整体变绿,生态环境逐步趋好[3]。然而,在黄土高原变绿的同时,受人类活动及气候变化的影响,其水文过程及环境要素也产生了响应性变化[4-8]。其中,人类活动影响主要表现为土地利用/覆被变化(如退耕还林还草、植树造林、修建梯田等水土保持措施,以及城镇建设等所引起的下垫面改变,间接影响流域水文过程,称为间接人类活动)和河道内的取用水(如通过大型水利工程调节径流变化,或引水改变下游河道水量,直接影响河道水文过程,称为直接人类活动)。而气候变化影响则主要表现为降水量及降水模式的改变,直接影响径流的形成,驱动径流总量和年内分布变化。在两者的联合扰动下,径流的产汇流机制和汇流过程备受影响,导致流域河川径流量和水文过程显著改变。众所周知,黄土高原是中国“一带一路”建设的主战区,也是中国生态文明建设的核心区,其径流演变规律及水安全问题一直备受关注。尤其是近几年,黄土高原持续变绿引发了国内外学者对黄土高原径流的潜在走向以及对黄土高原变绿系统响应的热议,认为亟需开展变化环境下径流演变的驱动机制研究,并定量分析人类活动对黄土高原径流演变的影响,进而为黄土高原水安全保障和黄河流域高质量发展提供科学依据。

延河是黄河中游的一级支流,也是陕北黄土丘陵沟壑区的重要水源,其径流变化对黄土高原延安红色城市群的经济建设和区域生态安全至关重要。此外,延河地处中部黄土丘陵沟壑区,人类活动影响较为强烈,且黄土高原变绿和径流衰减现象明显,是黄土高原水文演变的一个代表性流域。已有调查研究显示,延河水土流失治理由来已久。自20世纪40年代末,政府就在流域内实施了小范围的梯田、淤地坝建设以及植树造林等水土保持措施;70年代开始,大规模的淤地坝等水利工程投入建设与运行;90年代末,以退耕还林(草)为主导的大规模生态恢复工程开始实施[9]。经过长期治理,近年来延河的植被状况得到了较大改善,覆被指数日渐趋好,黄土高原变绿已成为区域生态建设的关键词。但与此同时,诸如河川径流大幅缩减等伴生现象也出现在该流域[10],成为影响流域高质量发展新的绊脚石。

目前,国内外已有研究从不同侧面论证气候变化、下垫面改变以及人类活动影响下延河的水文要素正在发生改变。例如,张小苗等分析了延河年径流量、极端日流量等指标的趋势性、阶段性和周期变化,发现2010年之前延河径流量、极端日流量及其发生天数均呈现了显著下降趋势[11-12];对于延河径流减少的原因,邱临静等认为应与流域的降水变化和人类活动有关,其贡献率分别为46.2%和53.8%[13];花东文认为径流减少可能是受到流域内植被恢复引起的土地利用阶段性变化的影响[10];赵跃中等则指出1997~2010年以植被恢复为主导的水土保持措施对流域减流的影响程度为17.5%,对减沙的贡献率为55.9%[4];此外,韩盟伟透过延河1990~2010年下垫面变化及其驱动因素分析,指出下垫面变化是引起径流和输沙阶段变化的主要原因[14];朱恒峰等通过与相对自然时间序列的对比,认为人类活动因素是延河径流量变化的主要驱动因子,且最大影响程度可达72.04%[15]。综合以上分析可发现,尽管受研究时段、方法、范围、侧重点等差异性的影响,不同学者的研究结果略有差异,但仍能形成统一的认识,即20世纪90年代末以来人类活动已逐步转变为影响延河径流变化的主要原因,与降水等其他因素共同驱动着径流变化过程。当然,上述相关研究也存在一定的不足,如在定量区分直接人类活动与间接人类活动的影响方面。具体而言,现有研究多将水土保持措施和植被变化笼统地归到人类活动这一大类,概化考虑,然而这样的处理很难将黄土高原变绿的影响进行有效分区,导致在指导新时代黄土高原水土与生态环境治理以及黄河流域高质量发展方面可能有所局限。

鉴于此,本文尝试通过划分不同人类活动类型覆盖阶段来估算不同因素对延河径流演变的影响,并透过不同阶段产汇流条件及实测径流变化的对比分析,探讨并区分黄土高原植被变绿对延河径流演变的影响,以期为黄土高原生态建设和黄河流域科学治理提供参考依据。本文以黄土高原代表性流域——延河干流延安水文站控制流域(以下简称“延河流域”)作为研究对象,主要开展如下研究:①通过变异点检测方法与文献调研,确定不同类型驱动要素的主导阶段;②结合径流驱动因素影响分割方法,分析直接人类活动及地表植被变化对延河流域径流演变的影响,并估算两者对径流变化的贡献率;③结合水热耦合平衡理论中的弹性分析法,对径流演变归因估算结果加以验证,探明不同时期环境因子对径流演变的驱动力,为应对延河流域在黄土高原变绿背景下的区域水安全挑战提供参考。

1 研究区概况与数据采集

1.1 研究区概况

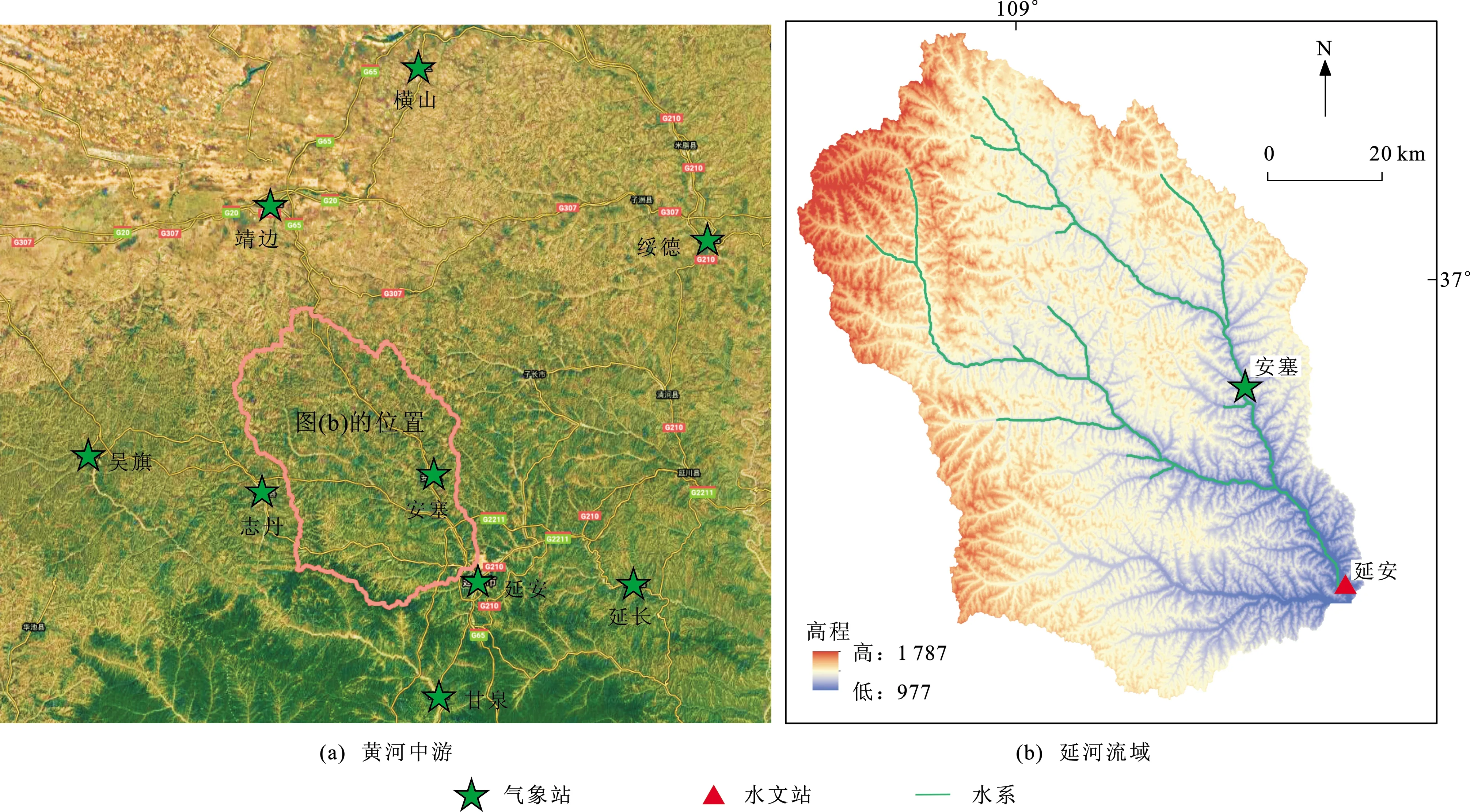

延河是黄河的一级支流,也是陕北第二大河流,地理纬度范围为36°21′N~37°19′N,地理经度范围为108°38′E~110°29′E(图1)。其发源于陕西省靖边县天赐湾乡周山,由西北向东南流经志丹县、安塞县、延安市,于延长县南河沟凉水岸附近汇入黄河,全长286.9 km[4],河道平均比降为3‰,多年平均径流量为2.89×108m3[16]。延河地势西北高、东南低,水系结构呈树枝状,主要支流有杏子河、平桥川河、西川河等[17]。延河径流年内分配不均匀,主要集中于夏季(6月至9月),约占年径流量的51%~60%;冬季径流最少,只占年径流量的6%~7%。延河属中温带大陆性半干旱季风气候,年平均气温8.8 ℃,年平均降水量505 mm。该流域是黄土高原水土流失严重区,绝大部分属于黄土丘陵沟壑区第二副区,区域地形破碎,土壤类型以抗腐蚀较差的黄绵土为主[16,18],地形对降水、温度等气候因子具有强烈的再分配作用,使该区域植被生境复杂多样[19]。

图1 延河流域地理位置及水文站点分布

1.2 数据采集

本文选取延河流域上游延安水文站1959~2016年实测月径流数据及其控制流域同期面降水数据开展研究。其中,面降水数据主要基于研究区及周边9个气象站(包括延长、延安、绥德、靖边、横山、安塞、志丹、吴起和甘泉,如图1所示)的长系列实测降水数据,插补延长后,透过ArcGIS插值获得。延安站径流数据和所选择气象站的降水数据分别来源于黄河水利委员会印制的水文数据年鉴及中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/);文中所采用的土地利用数据和用于结果验证的归一化植被指数(NDVI)数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心(http:∥www.resdc.cn/)。潜在蒸散发由彭曼公式计算得到。

2 分析方法

2.1 趋势检验方法

Mann-Kendall(M-K)法是一种非参数趋势检验法,主要通过构建时间序列的秩序列统计量Z来判断时间序列的变化趋势。若Z为正值,表明时间序列呈上升趋势;若为负值,则表明时间序列呈下降趋势;当统计量|Z|>1.96时,表明时间序列变化呈显著上升或下降趋势(超过0.05显著水平)。具体计算方法可参考文献[20]。本文中的M-K法主要被用来检验径流序列的趋势变化。

2.2 变异检测方法

累积距平法是一种直观判断离散数据对多年平均值离散程度的方法。若累积距平值增加,曲线呈上升趋势,表明离散数据持续大于其平均值,反之则小于平均值。若曲线由上述两个部分组成,则可确定序列变化趋势的拐点,并据此可将时间序列分为若干个时间段[21]。对于样本长度为L的径流序列xi,其在某一时刻t(t=1,2,…,L)的累积距平ct可表示为

(1)

滑动T检验是检测两组样本平均值的差异是否显著的一种方法,也常被用于序列变异检验[22]。本文选取累积距平法和5年滑动T检验法用于径流序列的变异点分析,并通过交叉验证,旨在获得较为可靠的检验结果。

2.3 归因分析方法

双累积曲线(Double Mass Curve)方法是目前用于水文气象要素一致性或长期演变趋势分析的最简单、最直观、最广泛的方法之一,已在水文气象要素(降雨、地表及地下水等)非一致性验证以及人类活动对降水、径流及输沙量的影响领域广泛应用[23]。本文采用双累积曲线方法来定量研究人类活动对径流变化的影响。

2.4 对比验证方法

基于水热耦合平衡假设的Budyko理论是全球范围内分析气候变化和下垫面变化对径流演变影响的重要理论方法之一。它最早是由苏联著名气候学家Budyko在进行全球水量和能量平衡分析时提出的,主要适用于描述较大流域和较长时间尺度的流域水热耦合平衡关系,可根据降水及蒸散发能力推求实际蒸散发量[24]。后来,许多学者对Budyko理论进行丰富与完善,形成很多满足Budyko假设的经验公式[25]。其中,Choudhury等基于Budyko假设推导的流域水热耦合平衡方程就是典型代表[24-25]。其表达式为

(2)

式中:n为下垫面参数,主要用于反映下垫面变化情况;E为年实际蒸发量;E0为年平均潜在蒸散发量;P为年降水量。

当式(2)应用于多年时间尺度时,通常可认为流域储水量为0。根据多年平均水量平衡公式R=P-E,可得到下垫面参数的反推公式为

(3)

式中:R为流域多年平均径流深。

本文主要应用式(3)来估算流域下垫面参数的变化。

3 水文及影响要素演化特征

3.1 实测径流变化特征

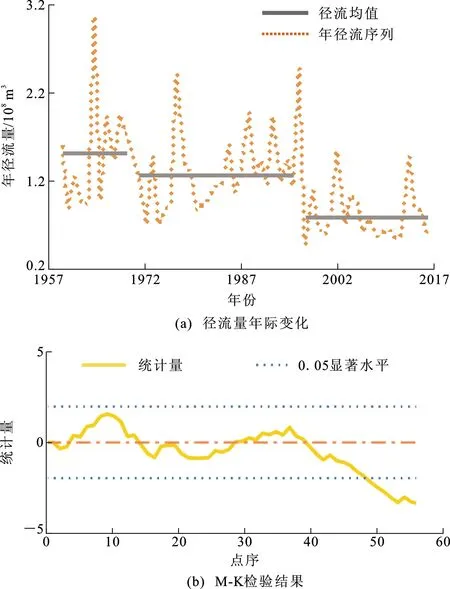

3.1.1 趋势检验

图2(a)显示了延河流域1959~2016年实测径流量的年际变化。由图2(a)可知,延安水文站的径流序列在统计期内表现出了较为明显的减少态势,尤其是1997年后,延安水文站的河川径流量相比1960年代消减了近一半。同时,延安水文站径流序列的M-K检验结果[图2(b)]也显示,统计量为-3.253 4,绝对值大于1.96,即通过0.05显著水平下的置信度检验,证明其确实具有显著的下降趋势。

图2 延河流域径流量年际变化及M-K检验结果

3.1.2 变异检验

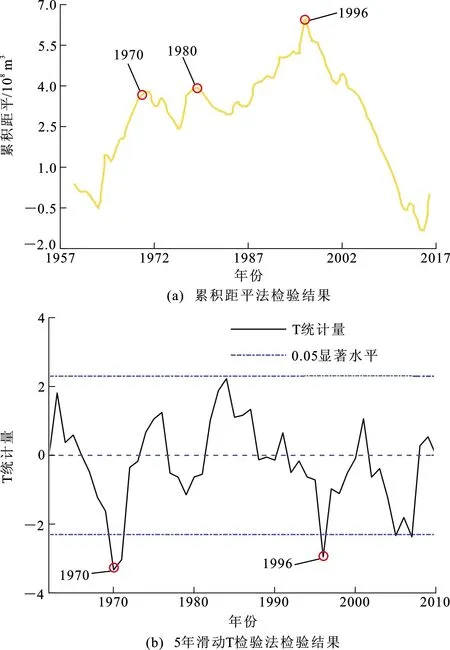

通过累积距平法对径流序列进行变异点检验,结果如图3(a)所示。从图3(a)可以看出,曲线在1970、1980和1996年3处发生了转折。而5年滑动T检验结果[图3(b)]则显示1970和1996年为径流序列变异点。

图3 径流序列的累积距平法和5年滑动T检验法检验结果

综合上述两种方法的检验结果,并考虑1959~1979和1981~1995年两个样本的Kolmogorov-Smirnov检验接受了H0假设(即来自同一总体)这一结果,本文选取1970和1996年作为延安水文站径流序列变异点,遂可将统计期径流序列划分为3个阶段,分别为1959~1969、1971~1995和1997~2016年。

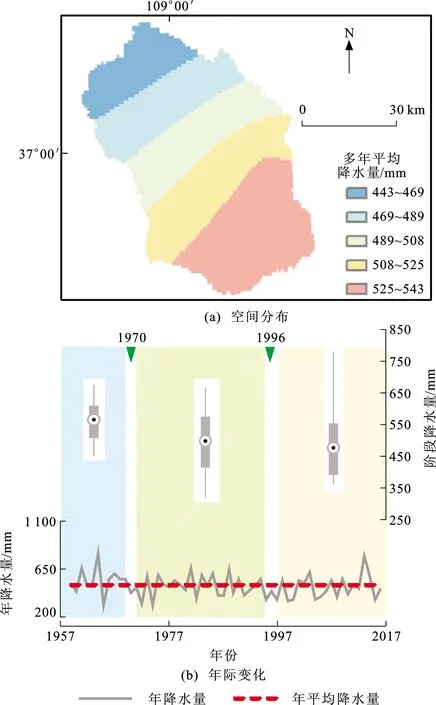

3.2 降水变化特征

对延河流域面降水序列进行统计分析,可以发现延河流域降水量在空间上呈现显著地由东南向西北递减的趋势,且带状分布特征较为明显[图4(a)]。在时域上,1959~2016年延河流域面降水量呈相对平稳的波动[图4(b)],平均值为507.68 mm。对比3.1节中由变异点划定的3个阶段降水量变化[图4(b)]可知,1997~2016年降水量较1959~1969和1971~1995年有一定衰减,减幅分别为12%和2%。由此可见,1970年之后的径流衰减确实受到了降水减少的影响。

图4 年平均降水量空间分布及年际变化

3.3 土地利用与植被变化特征

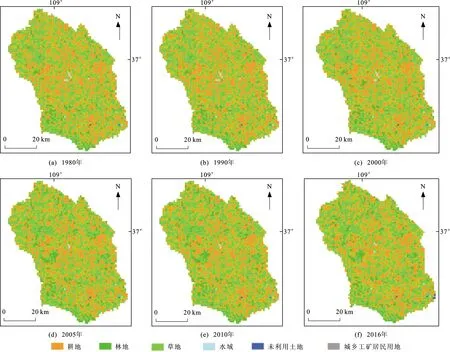

对延河流域不同时期的土地利用数据进行分析,可发现延河流域的土地利用类型主要包括耕地、林地、草地、水域、城乡工矿居民用地以及未利用土地等6种。不同时期不同类型的土地利用面积变化如表1和图5所示。由表1和图5可知,2000年之前水域、城乡工矿居民用地及未利用土地3种类型的分布极为有限,总面积不足1%,耕地和草地是流域土地利用的主要类型,分别占到流域面积的40%和53%左右,林地约占6%。对比表1中数据可知,1980~2000年延河流域土地利用类型基本无流转,只存在微量的草地和水域向林地和城乡工矿居民用地的转移。

表1 延河流域不同土地利用类型面积统计结果(单位:km2)

21世纪初,国家开始在黄土高原实行“退耕还林还草”政策。从延河流域2000~2005年的土地利用类型变化可以看出,该时期耕地与草地向林地的转移较为明显,林地面积扩张了约136 km2,这表明在“退耕还林还草”政策推动下,延河流域的植被覆盖已开始日渐趋好。而2005~2010年土地利用类型变化则显示,该时期土地利用类型流转基本停滞,除微量耕地转为林地外,其他土地利用类型基本无变化。2010~2016年,在“退耕还林还草”政策的持续推动和累积效应的影响下,延河流域土地利用类型变化进入一个相对稳定期,未发生大规模流转。以上现象也可以从2010和2016年的土地利用格局[图5(e)、(f)]中窥见一斑。

图5 土地利用格局与流转

综上所述,在“退耕还林还草”政策实施后,延河流域耕地面积大幅减少,面积占比由20世纪80年代的40%减少到现在的30%,林地面积显著增加,流域植被覆盖度整体趋好,尤其2005年后植被改善更为明显,呈现了显著变绿的景象。

4 径流演变归因分析

结合延河流域径流演变的相关研究成果,可将延安水文站1959~2016年实测径流序列概化为3个阶段,分别为1959~1969年气候变化主导阶段、1971~1995年直接人类活动主导阶段和1997~2016年直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段。气候变化主导阶段,人类活动较小,径流变化主要受气候变化影响,与气象条件呈现较为紧密的响应关系;直接人类活动主导阶段,以水利工程建设(如水库、淤地坝等)或河道取用水为主的直接人类活动影响着径流变化;直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段,无大规模新增水利工程,而增量型直接人类活动(即人口增加和经济发展驱动的人类涉水影响)和下垫面的变化(即土地利用与覆被变化)联合驱动了径流变化。需要说明的是,尽管1971~2016年直接人类活动和黄土高原变绿成为主导,但气候变化对径流变化的影响仍客观存在,不容忽视。

4.1 降水-径流关系演变

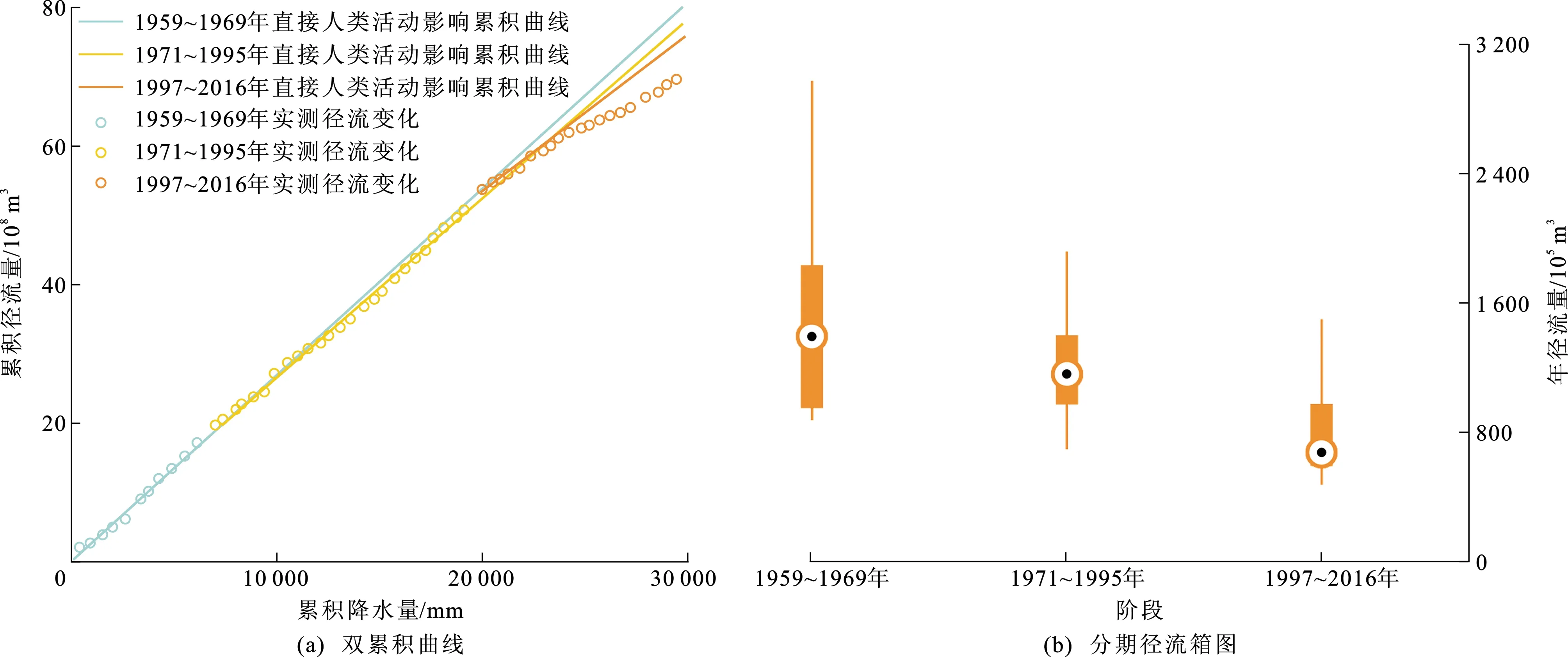

依据降水-径流双累积曲线的绘制原理可知,降水对径流的影响主要体现在不同阶段点距的位置及密集程度上,而不驱动曲线偏离。因此,曲线偏离的驱动源应来自于除降水之外的其他影响要素。鉴于此,首先,根据降水-径流关系曲线,可计算得到统计期内降水减少导致的径流累积缩减量为2.8×108m3,约占期内径流累积减少总量的18.1%;然后,绘制延安水文站径流量与降水量的双累积曲线[图6(a)]。从图6(a)可以看出,延安水文站径流序列表现出显著的减小趋势,尤其是在1996年之后,曲线明显偏离原有的关系线,这表明径流可能呈现了跳跃式的衰减。结合双累积曲线的绘制原理,可以认为延河流域1959~2016年径流减少应主要与直接或间接人类活动有关。

图6 降水量与径流量双累积曲线及分期径流箱图

为了进一步探讨该问题,本文拟依据前述3个主导阶段的划分,重点讨论不同阶段的双累积曲线变化。由图6(a)可见,从1959~1969年到1971~1995年,再到1997~2016年,每个阶段的径流量都在减少,即累积曲线持续向下偏离第一阶段的延长线(蓝线)。这表明1970年之后,除了降水减少的影响外,其他因素(如直接和间接人类活动)也在影响着径流演变。从1996年前后的变化来看,两个阶段的影响因素亦应该有所不同,表现为图6(a)中蓝线(第一阶段直接人类活动影响累积曲线)、黄线(第二阶段直接人类活动影响累积曲线)、橙线(第三阶段直接人类活动影响累积曲线)、圆点线(实测径流变化)之间的差异,这与图6(b)中显示的分期径流变化以及前文中基于变异点的阶段划分结果十分吻合。根据图6(b)的统计数据,可计算1959~1969年与1997~2016年的径流量差值为0.7×108m3,即统计期内延安水文站的径流缩减量。

众所周知,河川径流量变化主要受气候变化和人类活动所驱动[26-31]。在相对比较短的时期内,一般可认为气候对径流的影响是相对稳定的,但如果流域内发生大规模或高强度的人类活动,则可能对实测径流变化产生复杂的影响。例如,在近似自然状态下(即人类活动扰动微小),流域的降水-径流关系通常多成线性相关关系,径流主要受降水变化驱动,产生响应性波动,如图6(a)中1959~1969年直接人类活动影响累积曲线变化所示。当然,由于空间异质性,不同地区的降水-径流关系的相关程度也可能有所不同,但其依存的物理关系是确定的。

当人类扰动侵入后,则降水-径流关系将会受到影响,正如图6(a)中1971~2016年直接人类活动影响累积曲线的偏离变化。通过文献调研,可发现自20世纪70年代开始,陕北地区启动大规模的淤地坝建设[32-33]。以覆盖延安水文站控制流域大部面积的安塞县为例,截至1985年,安塞县内的淤地坝坝地面积已达1 060 hm2,而到1997年,坝地面积直接增加到1 900 hm2,较1985年增长了79%,年平均新增65 hm2;1997年之后,安塞县的淤地坝规模基本稳定,无大幅增加。结合前述土地利用和降水变化的相关分析结论可知,1971~1995年延河流域土地利用、植被覆盖以及降水条件均较为稳定,因此,这一阶段的径流非一致性变化应主要与直接人类活动(如水库或河道取水以及淤地坝拦蓄等)有关,而径流的缩减则可归因于水利用过程中的水消耗和拦蓄过程产生的伴生蒸发。且相关结果表明:2000年之前,流域用水和拦蓄水面均较为有限,如2000年安塞县的地表供水总量仅659.4×104m3,不到延安水文站多年平均径流总量的5%。由此可见,直接取用水驱动的径流衰减并不显著,这一点也可以从图6(a)中1971~1995年直接人类活动影响累积曲线偏离程度得以验证。

世纪之交,国家为了遏制黄土高原水土流失,恢复生态环境,大规模启动了山川秀美工程,在延河流域实施了“退耕还林还草”项目。从图5和表1可以看出,自20世纪90年代开始,延河流域的植被覆被逐渐趋好,黄土高原变绿,生态环境改善的效果已显现。但与此同时,黄土高原径流跳跃式衰减,且持续减小的态势[图2(a)]也悄然发生,这表明植被变绿对径流变化的潜在影响是十分显著的。而这种由于植被覆被趋好引发的面蒸发量增加,远超过有限取用水和拦蓄水面所产生的额外蒸发,对径流量会产生更大的影响。因此,可以认为在这一阶段,由于无大规模水利工程建设,淤地坝虽有新增,但也有淤满,总体规模未有大改变,故直接人类活动主要指向常规性的人口增加和经济发展所驱动的取水量增加和小规模的水利工程建设与改造。直接人类活动影响量级不大,因此,间接人类活动驱动的植被覆被变化主导影响着黄土高原水循环模式,引发了更大的区域蒸发,从而导致流域产流量变小。这是驱动1997~2016年河川径流量大幅变小的关键因素。

从上述分析可知,本文将整个径流序列划分成气候变化主导阶段、直接人类活动主导阶段和直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段是合理的。同时,从图6(a)也可以发现,不同阶段的降水-径流关系相对稳定,这为下一步定量分析直接人类活动及植被覆被变化对延河流域径流演变的贡献奠定了基础。

4.2 黄土高原变绿的影响估算

基于双累积曲线计算结果,选定气候变化主导阶段为近似自然阶段,进而在双累积曲线上分析不同影响要素对径流演变的贡献。由于降水-径流双累积曲线已考虑了降水对径流的驱动影响,故通过对比双累积曲线中直接人类活动主导阶段与气候变化主导阶段的径流过程,可以得到直接人类活动主导阶段的多年累积径流量相比近似自然状态减少了4.75×108m3,对径流累积缩减量(15.52×108m3)的贡献率为30.6%。对于直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段,由于大规模水利工程建设并无新增,故直接人类活动的影响主要为由人口与社会经济发展引发的取用水量和小规模水利工程建设与改造,而对年径流量的影响则主要表现在用水量的增加上。本文依据1971~1995年数据计算得到的直接人类活动影响量累积序列,并结合安塞县2000年(996.4×104m3)、2006年(1 229×104m3)和2013年(2 013×104m3)的用水量,对延河流域的用水量做了外延与修正,可得到1997~2016年新增直接人类活动影响量累积序列。将其与径流总累积衰减量进行对比,可发现该阶段直接人类活动对径流累积减少量(0.58×108m3)的贡献率约为3.7%。扣除这部分后,其他影响则主要来自于20世纪末开始的退耕还林所引发的流域植被覆被变化。计算结果显示,由退耕还林所驱动的黄土高原变绿(土地利用与覆被变化)贡献了流域径流累积缩减量(7.39×108m3)的47.6%。综合上述定量分析可知,统计期内降水变化、直接人类活动影响以及间接人类活动影响对径流缩减的贡献比为0.18∶0.34∶0.48,这表明目前延河流域径流衰减的主要驱动源应是由“退耕还林还草”政策所驱动的土地利用与覆被变化,即黄土高原变绿。

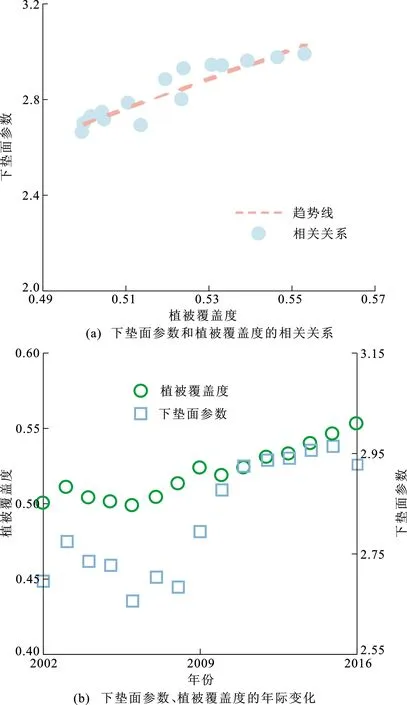

为了验证上述结论的可靠性,本文应用基于水热耦合平衡假设的Budyko方程,计算了下垫面参数,并将其与由归一化植被指数计算的植被覆盖度(w)进行相关性分析,旨在从统计学角度检验其成因关系。具体过程如下:根据面降水量、年径流量及潜在蒸发量(由彭曼公式获得),计算延河流域2002~2016年下垫面参数,再与由相应年份的归一化植被指数计算得到的植被覆盖度建立相关关系,结果如图7所示。

图7 下垫面参数和植被覆盖度的相关关系及其年际变化

由图7(a)可知,延河流域下垫面参数和植被覆盖度在2002~2016年表现出了逐年增加的态势,且2010年后增长有所趋缓,这与“退耕还林还草”政策实施后所展现出来的覆被变化效果是相符的,也与3.3节土地利用发展态势相一致。从图7(b)可以看出,延河流域下垫面参数和植被覆盖度之间具有较好的相关关系,判定系数达到0.844。聚焦图7(b)中两个参数的年际变化,不难发现2010年后植被覆盖度与下垫面参数的相关性十分紧密,这与图5、表1中所提到的2010年后土地利用类型流转趋于稳定,研究区整体变绿的事实是完全相符的。

由以上统计关系可一定程度佐证前述的分析结论,即从21世纪伊始,由间接人类活动所引发的黄土高原变绿现象已在主导驱动延河流域径流量的衰减过程,且其强度大于水利工程及取用水等直接人类活动的影响。同时,最新的相关文献也指出,退耕还林和水土保持对径流的减少起到很大的作用[34],这与本文的结论不谋而合。因此,加强黄土高原变绿条件下的水资源动态变化研究,切实做好黄土高原生态治理中的科学论证,保障区域水安全,在当前阶段是尤为必要的。

5 结 语

(1)1959~2016年,黄河中游延河干流延安水文站控制流域径流演变大体可分为3个阶段:气候变化主导阶段(1959~1969年)、直接人类活动主导阶段(1971~1995年)和直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段(1997~2016年)。气候变化主导阶段,土地利用与植被覆被基本无变化,人类活动影响较小,降雨变化驱动了径流演变的趋向,表现为平稳波动。直接人类活动主导阶段,土地利用与植被覆被变化微小,大规模的水库、淤地坝建设以及河道取用水工程陆续建成,引发了一定量的耗水和无效蒸发,导致径流量出现一定量的衰减。统计结果显示,1971~1995年直接人类活动对径流衰减的影响并不显著,其对统计期内径流减少的贡献率约为30.6%。直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段,基本无大规模水利工程建设,受山川秀美工程中“退耕还林还草”政策的影响,黄土高原的植被覆被显著增加,流域整体变绿。而由于植被覆被变化所引发的陆面蒸发量增加,超过取用水量及拦蓄水面所产生的额外蒸发,所以对径流量产生了更大的影响。统计结果显示,引发黄土高原变绿的间接人类活动对径流演变的作用十分明显,贡献了径流衰减量的47.6%,而同期的直接人类活动仅贡献了3.7%。此外,通过探讨延河流域下垫面参数和植被覆盖度的相关关系,也从侧面验证了黄土高原变绿影响区域水循环,进而驱动径流衰减的事实。在直接人类活动主导阶段和直接人类活动与黄土高原变绿联合主导阶段,降水变化对径流缩减的影响客观存在,其贡献量约为18.1%。

(2)众所周知,流域河川径流演变多是不同驱动因素共同作用的结果,其机制极其复杂。本文通过较为简单的手段,区分了直接人类活动和间接人类活动影响,并估算了黄土高原变绿对延河流域径流衰减的贡献。结果表明,黄土高原变绿正在成为影响黄土高原河川径流演变的关键要素,建议在相关区域或流域水资源规划、工程设计以及水安全保障方案中,充分考虑黄土高原变绿的影响,适时适量开展变绿背景下的水资源量核算工作,切实保障新时代黄土高原用水安全。