社会资本、雾霾风险感知与公众应对行为

王晓楠

一、引 言

近年来,雾霾作为一种环境风险迅速进入大众视线,研究者大多致力于雾霾成因、治霾技术、产业结构调整等宏观层面影响因素研究。自 “社会资本”概念产生以来,其强大的解释力逐渐被不同学科所关注,并运用于多学科的研究中。一些研究者尝试从社会资本视角分析环境问题,如环境行为[1]、环境治理参与[2]、农户环境行为[3]、居民生活垃圾分类[4]。Pretty认为社会资本可以改变居民环境态度,进而促进环境保护集体行为[5]。Adger基于应对气候变化风险的集体行动案例,提出基于信任、声誉和互惠规范的社会资本可促进环境资源管理,增进公众应对气候变化风险感知,并提高抵御能力[6]。Petzold等通过实证研究发现,社会资本中的信任、互惠规范与集体行动对公众应对气候变化有显著影响[7]。Leonard等发现社会资本可以影响人们对气候变化的态度[8]。何可等研究发现,社会资本中人际信任和制度信任促进了农民环境治理的参与意愿[9]。

虽然社会资本在环境行为、环境风险研究方面的文章数量逐年增加,但存在以下问题:首先,已有研究集中于单一维度的社会资本,缺少从多维度视角整体考察社会资本对环境风险感知及应对行为的影响;其次,虽有研究关注系统信任、人际信任对风险感知及应对行为的影响,但鲜有研究探究异质性的系统信任 (政府信任、组织信任、专家信任和媒体信任)和差序化人际信任 (亲近人信任、周围人信任)对风险感知和应对行为的影响;最后,已有研究虽关注雾霾风险感知与应对行为,但对于雾霾风险感知往往采用单一的测量方法,缺乏较为全面的测量。

由此,本文的可能贡献在于:(1)基于已有文献,构建了社会资本 (系统信任、人际信任、社会网络和互惠规范)对雾霾风险感知与应对行为的理论假设模型,拓展了社会资本理论在风险和环境行为等研究中的运用;(2)运用结构方程模型,探究差异性系统信任、差序化人际信任、社会网络和互惠规范对雾霾风险感知和应对行为的影响路径,并尝试分析不同路径背后的逻辑。

二、理论视角与研究假设

(一)社会资本的理论视角

社会学家布尔迪厄最早提出社会资本概念,其解释力得到经济学、管理学、政治学等学科的推崇,并在交叉学科的运用中得以发展。社会资本的概念、维度和测量并没有达成共识,包括以下视角:布尔迪厄 (关系网络视角)、科尔曼 (社会结构视角)、帕特南 (社会组织视角)以及林南 (网络资源视角)等。关于社会资本的概念虽然存在较大争议,但是大部分学者较为认同社会资本是指个体行动者从自身的社会网络中可以动员和利用的嵌入性社会资源,这些资源有助于行动者实现自身工具性行动或表达性行动的目标[10][11]。帕特南认为,社会资本是指社会组织的某种特征,如信任、规范以及网络,能够通过促进合作行为提高社会效益,并将信任作为衡量社会资本的重要指标[12]。关于社会资本的维度,多数学者认同两个维度 “微观个体层面”和 “宏观集体层面”。个体社会资本是个体及这些关系中所蕴含资源及个人占有网络结构位置的资源,属于 “外部社会资本”。集体社会资本是包括宏观群体内部的社会联结、互信及促成集体行动并创造资源的群体结构方式,属于 “内部社会资本”[13]。

由于概念和维度的分异,社会资本的测量方法分歧更大,很难统一。大多数研究或者讨论微观,或者聚焦宏观层面。在微观层面测量方面,如边燕杰运用社会网络规模、网顶、网差和网络构成四个指标测量[14];赵延东等运用提名法和定位法测量个体层面社会资本,通过信任、公共参与、社会联结和社会规范等测量集体社会资本[13]。在宏观层面测量方面,如Coleman认为社会资本是一种社会 “结构性资源”,由社会结构、社会关系和由二者生成的行动和资源构成[10];社会资本可以通过结构性社会资本和认知性社会资本进行测量,前者可以通过规则、个体社会网络来促进集体行动,后者可以通过共同的价值观、态度和信仰等引导集体行动[15]。

帕特南认为社会资本主要由网络、信任和互惠规范构成[12]。布尔迪厄也指出社会资本是嵌入社会关系中,以信任为基础,以互惠规范为内容,以社会网络为载体的一种特殊资源[16]。本文依据帕特南和布尔迪厄对社会资本要素的阐释,关注社会资本中信任、互惠规范和社会网络这三个核心要素。“互惠”为高度生产型的社会资本,是网络成员社会交往的过程中发生交换行为时必须遵守的约定成俗的准则[17]。卢曼提出信任是社会复杂性的简化机制,并将信任分为系统信任和人际信任[18]。Paxton认为社会资本包括个人的实际联结和人际的联结,并通过实证研究验证同事信任、宗教组织信任、制度信任可以测量社会资本[19]。本研究结合卢曼、Paxton关于信任的阐释,将信任区分为系统信任和人际信任,将系统信任界定为个体对政府、组织或对专家和媒体的信任。

(二)风险感知与应对行为的相关理论

Slovic最早提出风险感知的概念,是指个体和群体在有限和不确定的信息环境下对风险的直觉判断[20]。在具体特定风险情境下,风险感知是个体对所感知到的风险源的解释或印象。本研究依据Slovic[20]和芦慧等[21]对风险感知的研究,认为雾霾风险感知是个体在雾霾客观风险下,对客观雾霾的直觉判断以及由雾霾问题直接和间接对个人身体健康、心理、工作和生活所造成的影响和感受。风险应对行为指的是有意识或者无意识降低自然环境中的威胁性事件的风险行为[22]。雾霾应对行为属于利己行为,是雾霾情景下个人所采取的自我保护型行为。公众在应对雾霾污染时,往往采取一定保护措施或改变自身活动来降低雾霾风险对自身的危害,如佩戴防雾霾口罩、在雾霾天气严重时减少户外活动、在室内使用空气净化器以及保持个人卫生等[23]。

龚文娟提出了环境风险感知对公域和私域环境行为有正向作用,非正式网络沟通可提升感知和私域行为[24]。芦慧等发现,风险感知对应对行为有不同程度的正向效应,也就是风险感知高,公众越容易采取应对行为[21]。为了探究个体应对风险行为的复杂影响机制,Lindell等提出的防护性行为决策模型 (PADM),成为风险应对行为的重要理论框架[25]。防护性行为决策模型阐释个体通过接收外部风险信息,结合人口统计学特征、相关经历或自身信念构建个体的风险感知,并进而生成风险应对行为。防护性模型强化风险沟通的信息流,通过信息发布源 (政府发布、媒体报道、组织参与)及个人的信息网络 (非正式沟通、社会网络、互惠规范)增进公众风险感知,并对应对行为产生直接和间接作用。

(三)社会资本、风险感知与应对行为

基于上述文献,本文主要探索社会资本四个核心要素:系统信任、人际信任、互惠规范和社会网络。帕特南验证了社会资本可通过促进合作来提高社会的效率,也有助于集体行动的产生[12]。唐林等对3个省的农户进行调查,发现大病风险感知在社会资本对非正式预防行为影响中发挥了中介作用[26]。

1.系统信任、风险感知与应对行为。龚文娟将系统信任分为市场信任、政府信任、媒体信任和专家信任,并发现政府信任和市场信任对风险应对有显著的影响,激发公众过度的风险应对行为[27]。Slovic提出了风险感知研究中的信任 “不对称性原则”,即公众容易相信消极和负面信息,进而对政府失去信任;不对称性是由于公众心理倾向上的负面效应所导致的,政府信任、组织信任对风险感知和应对行为产生负向影响[20]。Bord等认为公众组织信任水平越高,风险感知越低,进而降低风险应对行为[28]。但是,也有学者发现由于组织类型不同,组织信任与风险感知和应对行为之间存在正相关关系[29]。王思琦发现专家信任对非传统政治参与有显著正向影响,但是亲人和熟人信任对非传统的参与没有任何影响[30]。相异的结论表明,政府信任、组织信任和专家信任对风险感知和应对行为之间存在复杂的逻辑,其背后的解释机制存在差异。

媒体对风险感知影响主要集中在媒体接触程度、媒体类型、信息呈现方式、信息类型对风险感知的影响。已有文献发现官方、非官方媒体影响力对雾霾风险感知产生差异性影响[31]。受新闻传播等其他因素的制约,媒体往往倾向于夸大风险或者掩盖风险的真实性。当新闻媒体对环境议题的报道增多,风险信息增加,环境风险感知则会增强。公众根据媒介信任度对风险信息做出判断,并影响个体风险感知[32]。在现代社会,媒体的新闻报道已成为风险放大的重要环节,公众往往无法与客观、现实风险直接接触,而是间接地从媒体报道中建构风险感知,进而生成风险应对行为。由此,提出研究假设:

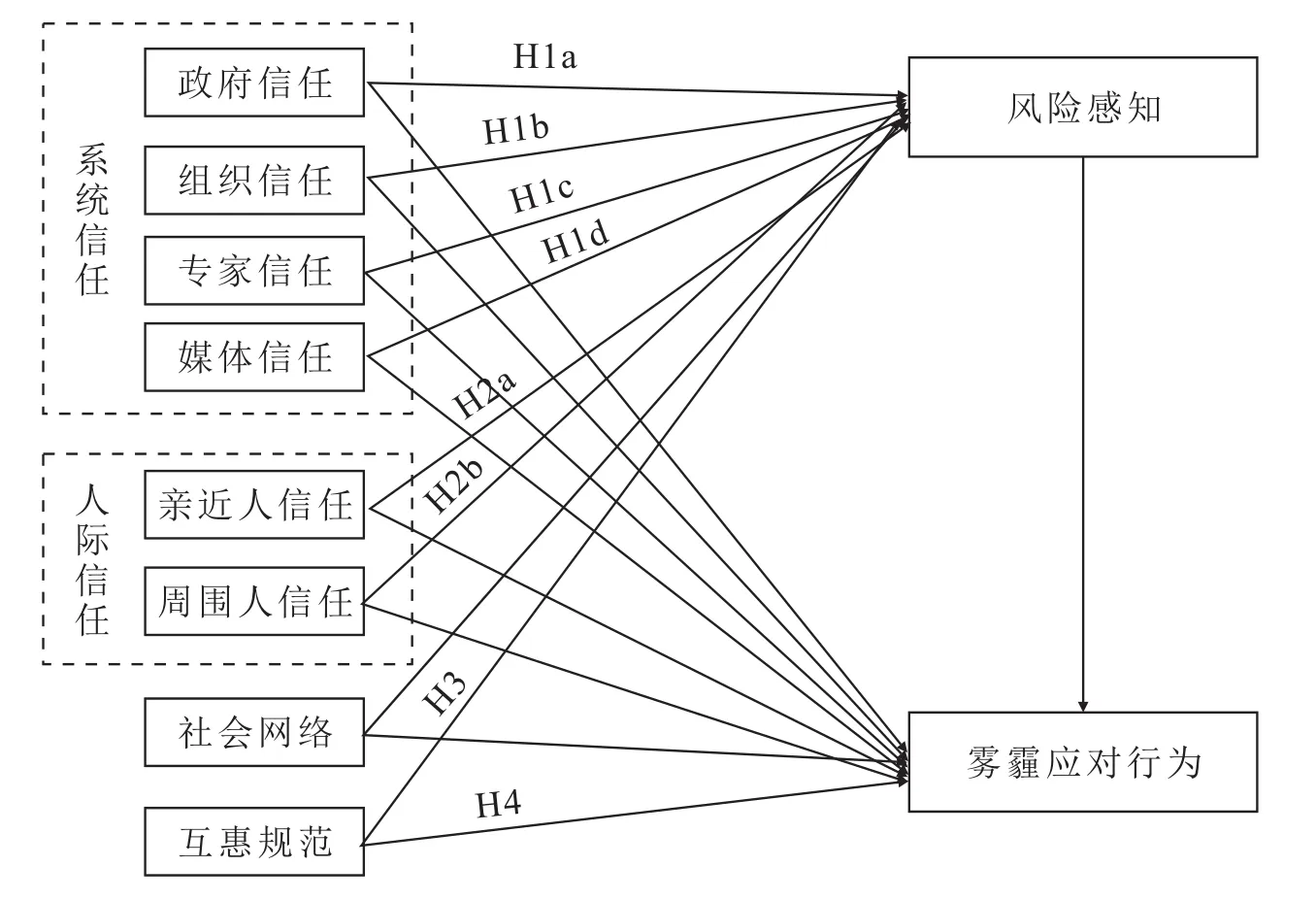

假设H1a:政府信任程度增强不仅对应对行为产生直接负向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

假设H1b:组织信任程度增强不仅对应对行为产生直接负向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

假设H1c:专家信任程度增强不仅对应对行为产生直接负向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

假设H1d:媒体信任程度增强不仅对应对行为产生直接正向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

2.人际信任、风险感知与应对行为。Sjöberg提出信任增强可降低风险感知,进而减少应对行为,并发现不同的信任类型对风险感知的解释力不同[33]。Paxton指出,人际信任程度越高的社会越容易产生公民社团 (Civic Associations),有组织成员相比无组织成员更有可能参与政治活动,组织化提升了集体行动 (Collective Action)的成本收益,进而提高了公民参与能力和意愿[19]。Fukuyama认为当社会信任处于较高水平时,交易成本得以下降,最终使合作趋于稳定,有利于公众产生风险应对行为[34]。张方圆等发现,社会信任对农户生态补偿参与意愿有显著正向效应[35]。何可等发现,人际信任和制度信任对农民环境治理参与意愿产生了积极效应,随着经济水平的提升,人际信任对环境治理的参与效应降低,但是制度信任对环境治理参与效应显著[9]。Mayer等提出了信任、风险感知和应对行为的相关关系,信任水平降低会增进风险感知,进而产生个体应对行为[36]。杨雪梅等发现,社员信任促进合作社社员参与行为,人际信任不仅直接影响社员参与,而且通过社员风险感知对参与行为产生间接影响[37]。

人际信任对风险应对行为的影响研究相对有限,更少有文章针对不同类型的人际信任阐释对雾霾应对行为的影响机制。邹宇春等依据人际关系的类型把人际信任分为首要群体关系 (比如家庭成员间)的信任和次属群体关系 (比如同事之间)的信任[38]。因此,本文将人际信任分为亲近人信任和周围人信任,尝试区分差序化的人际信任对雾霾风险感知和应对行为的影响。由此,提出以下研究假设:

假设H2a:亲近人信任程度增强不仅对应对行为产生直接正向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

假设H2b:周围人信任程度增强不仅对应对行为产生直接正向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

3.社会网络、风险感知与应对行为。赵延东发现了社会网络在灾后恢复中的重要作用,居民在社会网络中获得正式和非正式支持,能够恢复正常生活[39]。社会网络是风险信息的主要来源,不同的信息来源和渠道有利于增进公众风险感知[1]。社会网络对毒品使用行为影响研究发现,若社会网络的规模较小、缺少情感支持,则压力增加,进而采用极端行为缓解压力[40]。唐林等发现,社会网络通过大病风险感知对非正式预防行为产生正向影响[26]。由此,本文认为社会网络规模越大,越能够给个体提供较多的风险信息,进而做出风险判断和应对行为。由此,提出研究假设:

假设H3:社会网络规模越大不仅对应对行为产生直接正向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

4.互惠规范、风险感知与应对行为。互惠规范是指非正式制度的互惠规范可以有效抑制负面行为产生。颜廷武等研究发现,社会资本中的互惠规范对农户的环保投资意愿有显著的正向影响[17]。Petzold等发现,互惠规范对公众应对气候变化有显著正向影响[7]。互惠规范通过主效应模型、缓冲器模型以及动态效应模型三种机制作用于身心健康[41]。缓冲器模型表明互惠规范通过缓冲压力事件对个人应对行为产生积极影响。个体获得互惠规范会提高主观感知和自我应对能力,减少压力事件带来的影响。压力理论和结构紧张理论也为互惠规范对应对行为的影响机制提供了理论基础。当个体风险逐渐积累,互惠规范会为个体提供社会支持,使个体应对风险并采取自我保护的行为。因此,本研究提出:

假设H4:互惠规范增强不仅对应对行为产生直接正向影响,而且通过雾霾风险感知间接影响应对行为。

综上,本文构建社会资本对雾霾风险感知与应对行为的影响路径假设 (如图1所示)。

图1 社会资本对雾霾风险感知、应对行为的影响路径假设

三、数据、分析策略与变量测量

(一)数据来源

本研究数据来自上海社会科学调查中心 “2017年城市化与新移民调查”。该调查包括哈尔滨、长春、延吉、沈阳、鞍山、郑州、天津、厦门、广州、长沙10个城市,数据采用中心城区、居委会、公众户、公众四个阶段混合抽样方法,其中,公众户抽样框采用实地绘图抽样方法绘制村委会或居委会抽样框,抽取相应的家庭户、集体户,最终共抽取10个城市中心城区下属的198个居委会。每个居/村委会需完成25份调查问卷,共计完成4 700份调查问卷,剔除无效样本后,最终有效样本为4 230个。

(二)分析策略

本研究首先通过SPSS23.0对于量表的信度采用Cronbach'sα值检验;量表效度采用验证性因子分析验证,然后通过AMOS17.0分析观测变量和潜变量之间的关系,验证研究假设。结构方程模型一般包括测量模型和结构模型,测量模型是潜变量对观测变量的解释 (如公式1),结构方程是潜变量之间的关系 (如公式2)。公式2中是潜变量之间的关系,β为内生潜变量之间的效应;γ为外生潜变量对内生潜变量的效应;ζ为结构方程的残差项。在本研究中,应对行为、风险感知为内生的潜变量,系统信任 (政府信任、组织信任、专家信任、媒体信任)、人际信任 (亲近人信任、周围人信任)、社会网络、互惠规范为外生的潜变量。

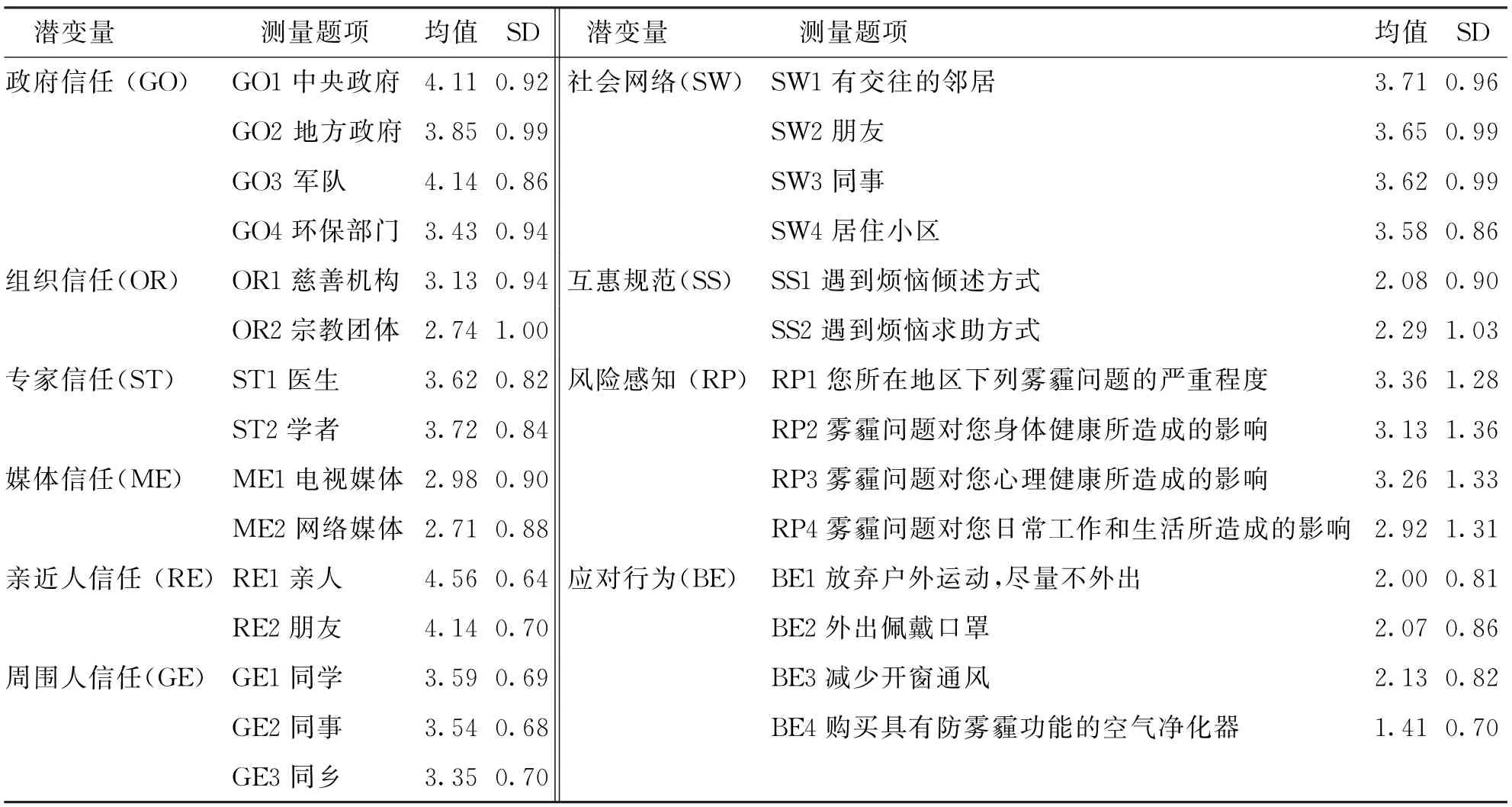

(三)变量的测量

依据芦慧等[21]对雾霾风险感知的维度划分,本文通过公众对客观雾霾的感知及雾霾对身体健康、心理健康和工作生活的影响程度四个题项测量雾霾风险感知,根据严重程度由重到轻,分别赋值5—1。雾霾风险感知量表的KMO值为0.818,Bartlett's球形检验小于0.001,Cronbach'sα值为0.819,说明雾霾风险感知量表信度和效度符合基本要求。应对行为的测量题项为 “最近一年,您是否因为所在地区环境污染或空气污染从事过下列活动或者行为?”,题项如表1所示。根据频次“经常”、“偶尔”、“从不”分别赋值3—1。应对行为的KMO值为0.763,Bartlett's球形检验小于0.001,Cronbach'sα值为0.793,表明应对行为量表具有较好的信度和效度。系统信任 (政府信任、组织信任、专家信任、媒体信任)和人际信任 (亲近人信任和周围人信任)分别通过探索性因子分析结果进行命名,并根据信任水平由低到高,分别赋值1—5。

本文认为社会网络规模越大,其社会网络所拥有的资源就越多,根据与被访者有交往的邻居、朋友、同事等人是否为本地人及所占的比重测量社会网络规模。具体问题是:“与您有交往的邻居、朋友、同事和居住小区的一些情况”将 “全是外地人”为参照组,赋值为1,“大部分是外地人”、“各占一半”、“大部分是本地人”、“全是本地人”分别赋值为2—5。互惠规范通过 “您遇到烦恼时的求助方式是怎样的?”“您遇到烦恼时的倾述方式是怎样的?”测量,包括四个选项:“只靠自己,不接受别人帮助”“很少请求别人帮助”“有时请求别人帮助”“经常向家人、亲友、组织求援”,分别赋值为1—4分。具体题项和潜变量描述统计如表1所示。

表1 测量题项和潜变量的描述统计分析

四、模型检验与结果分析

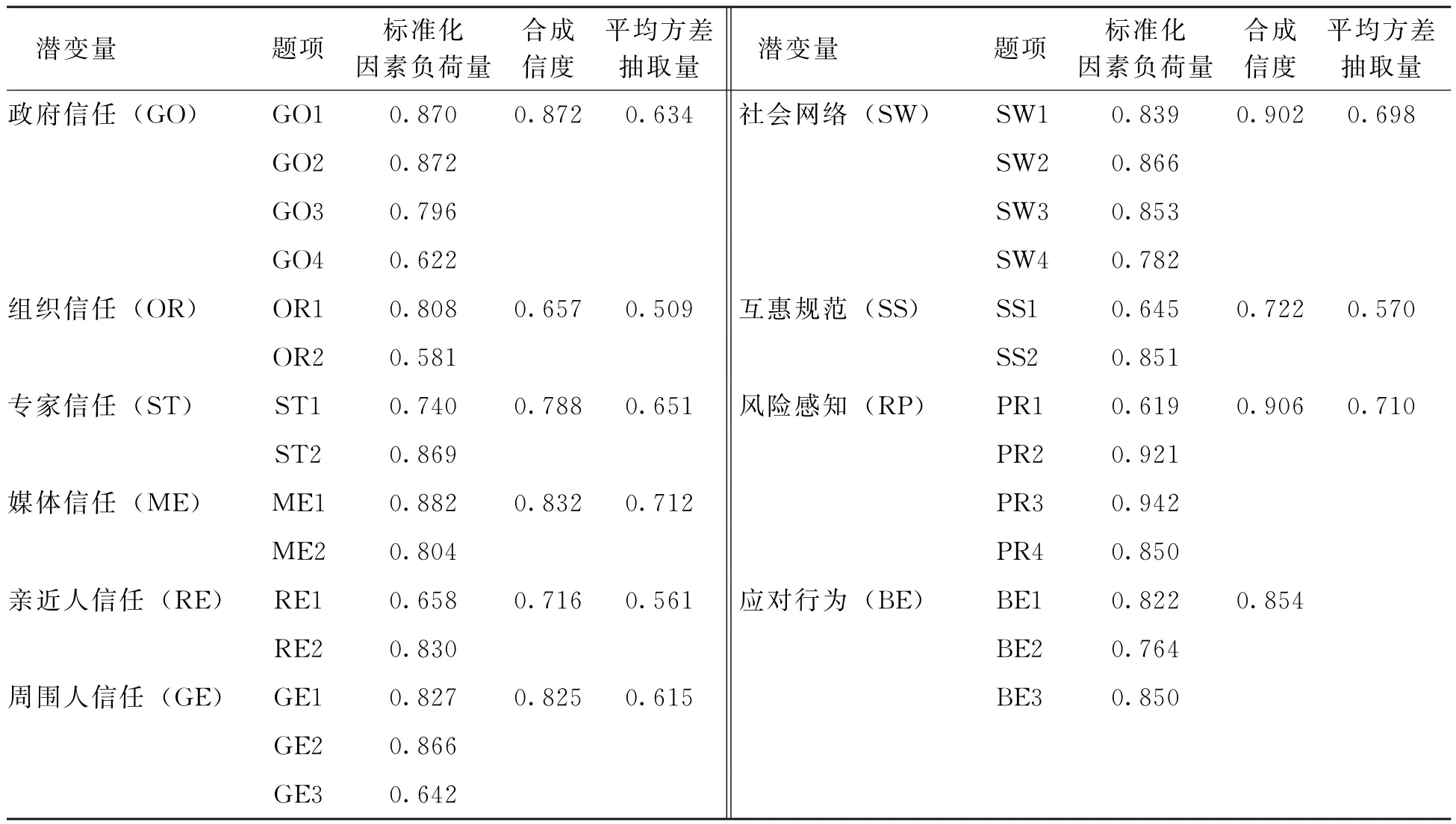

(一)收敛效度检验

本研究中的10个潜变量及28个观测变量的测量模型如表2所示①多数学者认为每个观测变量的标准化因素负荷量 (Standardized Factor Loading)至少大于0.50,而合成信度(Composite Reliability)应大于0.60,平均方差抽取量 (Average Variance Extracted)要高于0.50。。删除应对行为中的题项BE4“购买具有防雾霾功能的空气净化器”后,观测变量标准化因素负荷量介于0.581~0.942之间,均符合范围,每个观测变量均具有题项信度;潜变量合成信度介于0.657~0.906之间,均超过0.65,表明每个潜变量都具有良好的内部一致性,而且平均方差抽取量范围为0.509~0.712,均高于0.5,表明每个潜变量都具有良好的收敛效度。

表2 测量模型结果分析

(二)区分效度检验

通过AVE法对测量模型的区分效度进行检验。对角线上每个潜变量AVE均方根大于对角线外的相关系数,表明潜变量都具有良好的区分效度,可进入结构方程模型分析 (如表3所示)。

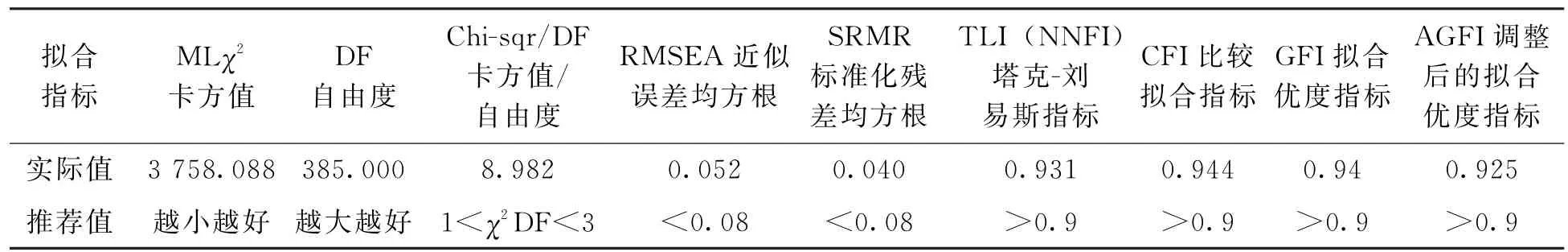

(三)结构方程模型拟合度检验

表4列出了结构方程模型拟合指标。除了χ2越低越好以外,模型拟合指标均符合建议指标。由于χ2对大样本非常敏感,因此辅以卡方值/自由度来评估。虽然Chi-sqr/D=8.982>3,但其他指标基本属于可接受范围,表明模型具有良好拟合度。

表4 结构方程模型拟合度检验

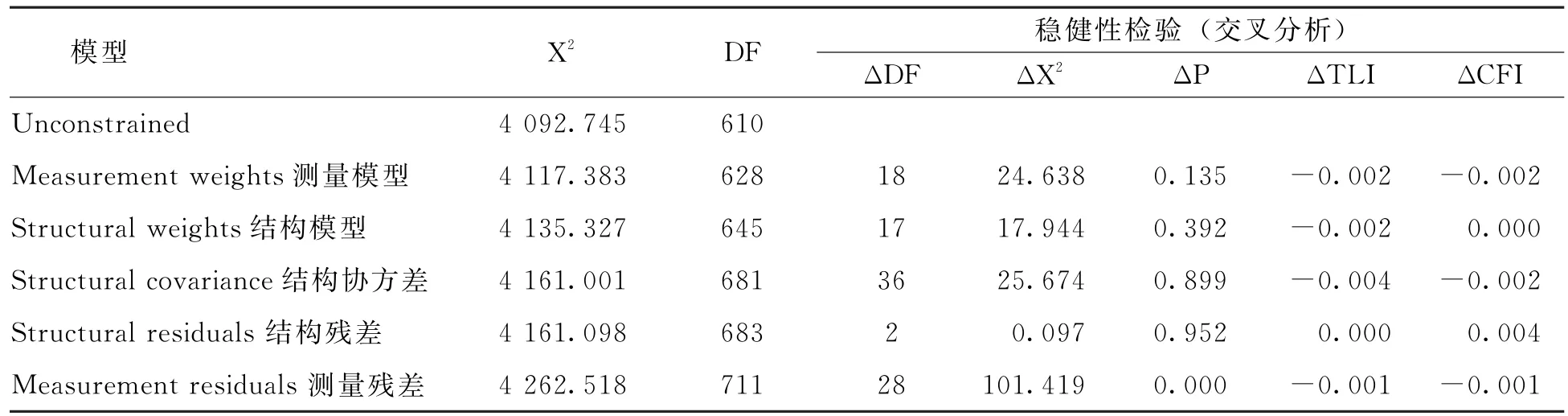

(四)结构方程模型稳健性检验

为检验结构方程模型的稳健性,本研究随机将样本拆成两群组,占比接近50%,分别为2 106和2 124,然后进行模型参数比较。模型稳健性分析结果如表5所示。通过恒等性比较的温合检验,因子载荷量、结构系数及结构协方差三项的卡方差异值均未达显著差异,表明具有跨群组的稳定性。通过结构残差与测量残差恒等性比较,发现ΔTLI<|0.05|及ΔCFI<|0.01|[42],测量模型通过残差检验,表明模型具有良好的稳健性。

表5 结构方程模型稳健性检验

综上,根据结构方程模型拟合度检验、稳定性检验、模型路径系数分析,构建社会资本对雾霾风险感知与应对行为影响路径图 (如图2所示)。政府信任对雾霾风险感知有负向效应 (a1=-0.053,p=0.026);组织信任对雾霾风险感知有显著的负向效应 (a2=-0.092,p=0.006);专家信任对雾霾风险感知有显著的负向效应 (a3=-0.086,p<0.001);媒体信任对雾霾风险感知有负向效应 (a4=-0.032,p=0.232);亲近人信任对雾霾风险感知有显著的正向效应 (a5=0.086,p=0.001);社会网络对雾霾风险感知有显著的正向效应 (a7=0.225,p<0.001);互惠规范对雾霾风险感知有显著的正向效应 (a8=0.110,p<0.001)。雾霾风险感知对应对行为有显著的正向效应(b=0.611,p<0.001)。政府信任对应对行为有显著的正向效应(c1′=0.126,p<0.001);组织信任对应对行为有显著的负向效应(c2′=-0.148,p<0.001);社会网络对应对行为有显著的正向效应(c7′=0.129,p<0.001);互惠规范对应对行为有显著的正向效应(c8′=0.050,p=0.001)。

图2路径系数结果表明,政府信任、组织信任、专家信任水平提升将降低公众雾霾风险感知,但是社会网络规模越大,互惠规范增强将提升风险感知。亲近人信任程度的增强可以放大雾霾风险感知,周围人信任程度增强并不能对风险感知产生效应。政府信任程度提升、社会网络规模扩大、互惠规范程度增强有利于公众风险应对行为产生。组织信任程度提升会抑制应对行为的产生。

图2 社会资本对雾霾风险感知与应对行为影响路径

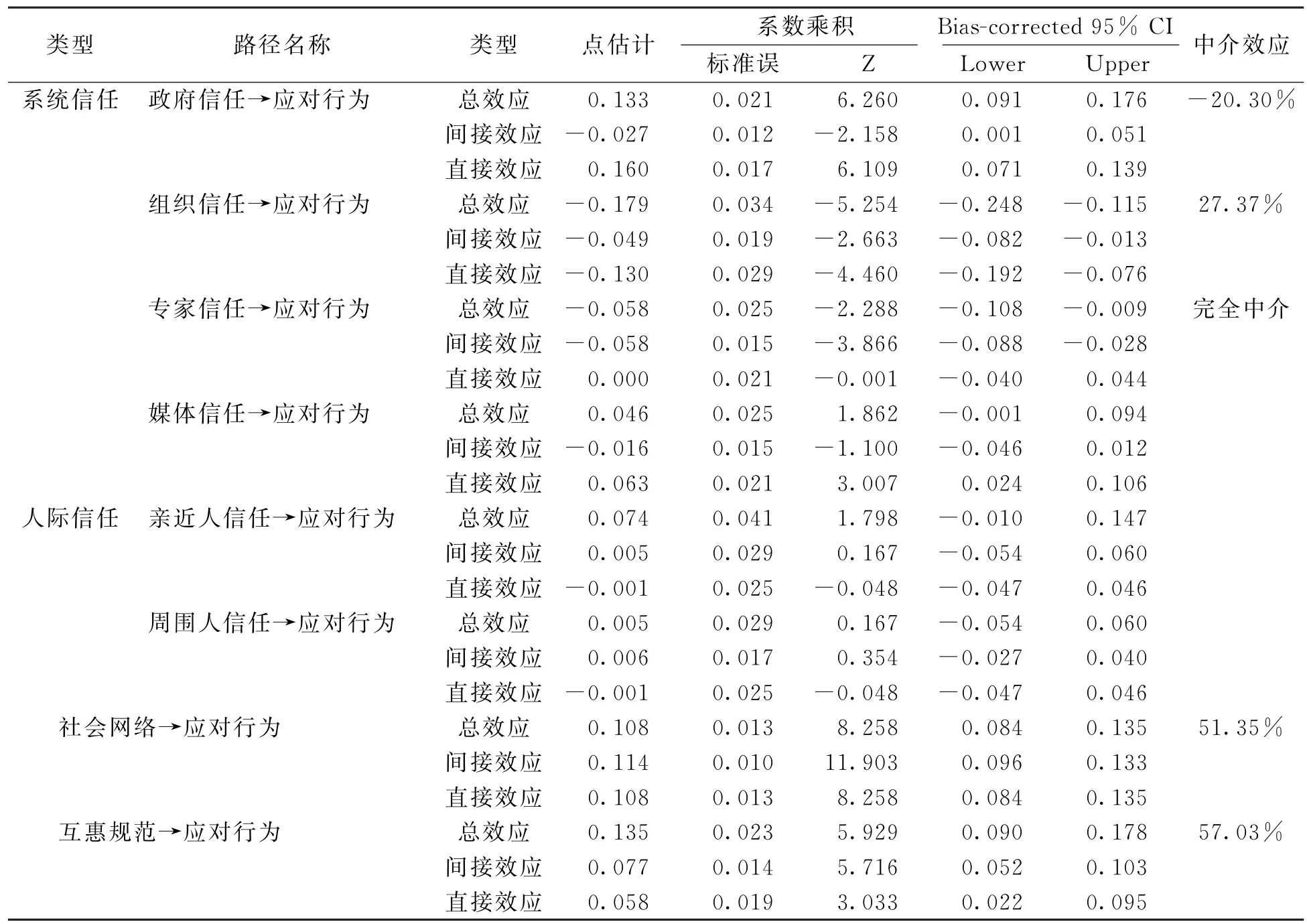

根据结构方程模型分析结果,进一步分析总效应、直接效应和间接效应,结果如表6所示。“政府信任→应对行为”的总效应中,置信区间 [0.091至0.176]并未包含0,表示总效应成立,总效应为正向;“政府信任→应对行为”的间接效应和直接效应中,置信区间并未包含0,表示间接效应、直接效应成立。“组织信任→应对行为”的总效应中,置信区间 [-0.248至-0.115]并未包含0,表示总效应成立;“组织信任→应对行为”的间接效应和直接效应中,置信区间并未包含0,表示间接效应、直接效应成立。“专家信任→应对行为”的总效应中,置信区间 [-0.108至-0.009]并未包含0,表示总效应成立;“专家信任→应对行为”的间接效应的置信区间并未包含0,但直接效应的置信区间包含0,表示间接效应成立、直接效应不成立。“媒体信任→应对行为”的总效应中,置信区间 [-0.001至0.094]包含0,表示总效应不成立,没有探讨直接效应和间接效应的必要。

“亲近人信任→应对行为”和 “周围人信任→应对行为”的总效应中,置信区间包含0,表明总效应不成立,没有探讨中介效果的必要。“社会网络→应对行为”的总效应中,置信区间 [0.084至0.135]并未包含0,表明总效应成立;“社会网络→应对行为”的间接效应和直接效应中,置信区间并未包含0,表明间接效应、直接效应成立。“互惠规范→应对行为”的总效应中,置信区间[0.090至0.178]并未包含0,表明总效应成立;“互惠规范→应对行为”的间接效应和直接效应中,置信区间并未包含0,表示间接效应、直接效应成立。由此验证了研究假设H1b、H3、H4,部分验证了H1a、H1c。

表6中介效应分析结果表明,政府信任、组织信任、专家信任、社会网络、互惠规范通过雾霾风险感知对应对行为产生间接正向和负向效应,但中介效应存在显著不同。专家信任完全通过雾霾风险感知对应对行为产生效应。亲近人信任、周围人信任、媒体信任对应对行为并没有产生效应。风险感知在政府信任、组织信任、社会网络、互惠规范对应对行为的影响路径中,中介效应比率分别为-20.30%(为遮蔽效应)、27.37%、51.35%、57.03%,其中,风险感知在互惠规范对应对行为的影响路径中的中介效应最高。

表6 总效应、直接效应和间接效应分析

五、结论与讨论

本文通过 “2017年城市化与新移民调查”数据分析,基于社会资本视角,探究差异性系统信任、差序化人际信任、社会网络和互惠规范对风险感知和应对行为的影响路径。研究发现了政府信任、组织信任、专家信任、社会网络和互惠规范对风险感知和应对行为的不同影响路径。基于社会资本对风险感知和应对行为的不同路径,尝试分析其背后的逻辑。

(一)系统信任对风险感知和应对行为的差异性影响

四类系统信任对风险感知和应对行为的影响效应出现了不同结果。政府信任对风险应对行为有着显著的正向作用,并通过雾霾风险感知对应对行为产生间接效应。组织信任通过雾霾风险感知对应对行为产生直接和间接的负向效应。专家信任完全通过雾霾风险感知对应对行为产生负向效应。媒体信任并没有对风险感知和应对行为产生效应。

信息发布者通过传递风险信息影响个体的风险感知,进而采取风险应对行为。公众对政府信任水平的提升,增加了对周围环境的满意度,进而降低了雾霾风险感知,同时也会在政府的引导下采取理性的应对行为。政府信任取决于政府信息的公开透明。政府与公众进行风险沟通,增强了公众雾霾风险感知的客观判断,提升了公众理性、科学的风险判断和应对行为。但是,组织信任增强,却降低了风险感知和应对行为。由于本文仅选取慈善和宗教组织作为参照,因此并不能说明其他社会组织对风险感知和应对行为的影响。公众对慈善宗教类组织信任程度越高,越会依赖于组织所提供的非正式支持和资源。因此,公众对组织 (慈善和宗教团体)信任程度的增强会降低雾霾的风险感知,进而较少采取自我保护行为。

专家信任完全通过雾霾风险感知对应对行为产生间接负向效应。当灾害发生,专家作为公众依赖的对象,在很大程度上影响着公众对风险的判断。公众对专家信任程度越高,越有可能依赖专家的专业知识和学科背景,并根据其建议形成个体风险认知,并采取相应的风险应对行为,由此说明专家信任对公众应对行为的影响完全依赖于对风险感知的重要引导效应。

媒体信任对雾霾风险感知和应对行为没有产生效应,但多数研究发现媒体使用、媒体信任对风险感知有着显著的正向效应。究其原因可能在于,本研究媒体信任的测量包括电视媒体和网络媒体。电视媒体为官方媒体,通过政府的正面宣传往往会降低风险感知,而网络媒体往往会提升风险感知,二者的消减可能对风险感知和应对行为不产生效应。互联网时代,新媒体对人们生活秩序产生强烈冲击,打破了风险信息传播的单向性和来源唯一性,风险信息来源呈现多元化趋势。多数公众无法通过官方渠道获取风险信息,仅通过非官方或者自媒体的方式寻求答案,并依据自身偏好选择、过滤、加工甚至传播,而这些风险信息有可能 “增进”或 “缩小”风险感知。

(二)社会网络、互惠规范对风险感知与应对行为影响

社会网络可以增进人际沟通,促进人与人之间的交流,形成共同体和社会团体,也有利于提升风险感知,进而采取正面的、自我保护的应对行为。社会网络规模越大,在雾霾情景下,公众往往获取更多的风险信息,进而放大了雾霾风险感知,并采取一定的应对行为。

互惠规范在灾难情景下为公众提供获得支持的保障,增强其抗压能力和应对策略。在雾霾情景下,个体间互助更为频繁,彼此情感关怀可以在一定程度上加速社会团结,增进风险信息获取,“放大”周围环境的风险感知,为解决和直面风险提供行动策略,产生缓解个体面对危机事件的行为。因此,社会网络和互惠规范不仅增进风险感知,而且通过感知促进应对行为的产生。

(三)人际信任对风险感知的情感启发效应

在人际信任中,亲近人信任和周围人信任程度增强对应对行为没有产生效应,亲近人信任程度增强对雾霾风险感知有显著正向效应,周围人信任对雾霾风险感知没有影响。究其原因,亲近人之间往往有着共同的价值观和相似情感,依据 “情感启发式”,亲近人之间能够通过信息交流,有效提升雾霾风险感知,但是并不能影响风险应对行为。在转型期的中国,社会变迁导致人际关系、家庭结构发生变化,由血缘社会到地缘社会,再转化为 “陌生人社会”。研究结论说明了仅建立在血缘关系基础上的信任能增进风险感知,而普通信任水平不会对风险感知产生效应。

综上所述,提出以下政策启示:(1)应培育基于互惠规范的社会支持网络和 “邻里守望”的氛围,增进人际交往和风险沟通,构筑风险应对的非正式制度 “安全阀”,营造良好的非制度性环境。(2)完善正式制度,及时准确发布信息,加强信息的公开透明。提升风险沟通效能对增进政府公信力、有效引导公众科学的应对行为具有重要意义。(3)媒体、专家及相关组织有责任对风险信息进行甄别和科学研判,为公众提供科学的风险信息及专业、精准的服务,进而降低公众对风险的恐慌和焦虑,引导理性、科学的风险感知和应对行为。

本研究聚焦社会资本的四个核心要素,探讨社会资本对雾霾风险感知和应对行为的影响路径,验证了社会资本理论在环境风险研究中的适用性,拓展了环境风险研究中的社会资本视角,但也存在不足,如仅是针对雾霾情景设计调查问卷,因此研究结论不一定适用于其他环境问题和其他类型的灾害风险。此外,由于问卷题项设计没有涉及微观视角 “社会资本”的测量题项,因此无法从社会关系网络视角对风险感知及应对行为展开深入分析。